Концепция формирования, мониторинга и оценки эффективности реализации государственных программ

Автор: Саримова Г.И., Седова Н.В.

Журнал: Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета @izvestia-spgeu

Рубрика: Государственное регулирование экономики

Статья в выпуске: 6-1 (150), 2024 года.

Бесплатный доступ

Исследование посвящено государственным программам как инструменту реализации стратегий социально-экономического развития. Разработана концепция формирования, мониторинга и оценки их эффективности, включающая пять блоков: стратегический, субъектный, центральный, объектный и блок результатов. Центральный блок модернизирован по направлениям: методы, инструменты, процессы и функции. Введен надпрограммный уровень управления для синхронизации сроков и бюджетов взаимозависимых программ. Реализация предложенных мер способствует устранению недостатков механизма, повышению эффективности управления бюджетными средствами и устойчивому развитию регионов.

Государственные программы, регион, субъект, концепция, мониторинг, эффективность, федеральная политика регионального развития

Короткий адрес: https://sciup.org/148331185

IDR: 148331185

Текст научной статьи Концепция формирования, мониторинга и оценки эффективности реализации государственных программ

Введение: основные недостатки подходов к оценке эффективности государственных программ Основным механизмом реализации национальных целей развития Российской Федерации, приоритетов и целей социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности страны, определенных в документах стратегического планирования, а также исполнения положений федеральных

ГРНТИ 06.39.02

EDN BUOTFT

законов, решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации являются государственные программы [1].

Государственные программы (ГП) также выступают как инструмент (механизм) стратегического и бюджетного планирования. В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации «по каждой государственной программе Российской Федерации, государственной программе субъекта Российской Федерации, муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются соответственно Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации, местной администрацией муниципального образования». Таким образом, определение субъекта данной оценки, а также формирование конкретных методик ее проведения является полномочием каждого конкретного публично-правового образования. Как следствие, унифицированный подход к оценке эффективности программ в Российской Федерации отсутствует как на региональном, так и на муниципальном уровне.

Анализ подходов к оценке эффективности государственных программ [2, 3 и др.] показал, что основным недостатками являются: отсутствие унифицированного подхода к оценке эффективности реализации государственных программ в субъектах Российской Федерации, наличие различных подходов к проведению оценки эффективности даже в рамках одного региона, наличие различных подходов к построению математического аппарата методик оценки эффективности государственных программ, применяемых в субъектах Российской Федерации, отсутствие оценки качества показателя, отсутствие единых методик расчета показателей и иерархии показателей, используемых в госпрограммах, фокус на выполнении плановых расходов без оценки эффективности использования выделенных бюджетов, разработка, исполнение и контроль исполнения выполняются одним лицом, без внешнего аудита.

Основные составляющие концепции

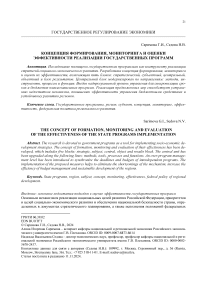

Для нивелирования существующих недостатков предлагается концепция формирования, мониторинга и оценки эффективности реализации ГП как основного механизма реализации региональной политики в разрезе структуры механизма, состоящего из пяти блоков (стратегический блок, формулирующий цели и задачи механизма; субъект механизма; центральный блок, включающий алгоритм работы механизма и допущения и ограничения, при которых механизм работает; объект механизма; блок планируемых результатов и основных показателей), отраженных на рисунке 1.

Стратегия (целеполагание)

Обоснование необходимости использования .механизма

Цель 3адача 1. 3адача 2 .... Задача N

Центр управляющий элемент, осуществляющий воздействие

Субъект управляющий элемент

Допущения / ограничения применения механизма условия/факторы, определяющие особенности работы алгоритма конкретного механизма (способствующие или препятствующие работе механизма)

внешние

внутренние

Объект управляемый элемент, изменяющийся под действием центра

Алгоритм совокупность функций/шагов для достижения целей работы.механизма методы/ способы

инструменты

процессы

Планируемые результаты

Качество результатов работы алгоритма механизма

Качество получаемого результата при воздействии субъекта на объект

Варианты измерения результатов:

-

• количественные и качественные показатели

-

• степень и темп развития объекта

Рис. 1 . Структурные элементы механизма

Цель концепции формирования, мониторинга и оценки эффективности реализации ГП – обеспечить основу для планирования и мониторинга политики региона и результатов реализации ГП. Концепция формирования, мониторинга и оценки эффективности реализации ГП поддерживает выявления взаи-мозависимостей в ГП, реализуемых различными органами исполнительной власти. Задачи концепции: ведение реестра социально-экономических проблем региона; определение различных вариантов для решения социально-экономических проблем региона; обеспечение синхронизации планов исполнения ГП между различными органами исполнительной власти; разработка целей, задач и целевых показателей ГП; создание иерархической структуры показателей для отслеживания результатов реализации ГП; тщательная оценка и анализ взаимовлияния ГП при решение выявленных социально-экономических проблем; определение приоритетов для выделения финансирования; анализ эффективности реализации госпрограмм.

С точки зрения теории управления заинтересованными сторонами (Stakeholder Theory), выдвинутой Э. Фрименом в 1984 г., в широком смысле под заинтересованной стороной понимается «любая группа или индивид, которые могут повлиять или ни которые кличет достижение целей организации» [4]. Всех участников концепции можно разделить на семь групп:

-

1. Региональные и местные органы исполнительной власти (ОИВ) (как институты управления);

-

2. Сотрудники региональных и местных ОИВ;

-

3. Держатели и распределители бюджета (Министерство финансов, Министерство экономического развития, экономическо-финансовый блок управления региона);

-

4. Организации, задействованные в реализации ГП;

-

5. Потребители результатов реализации ГП – население города (каждый челочек в отдельности);

-

6. Общество (отраслевые группы, научно-исследовательские институты, группы защиты интересов, группы по вопросам инвалидности и доступности, сообщества с культурным и языковым разнообразием, местное сообщество, учреждения, предприятия);

-

7. СМИ и социальные сети.

К основным принципам концепции формирования, мониторинга и оценки эффективности реализации ГП можно отнести: нацеленность ГП на решение проблем/ограничений социально-экономического развития региона и на улучшение социально-экономического состояния; соответствие всех планов мероприятий и действий целям и задачам субъекта Российской Федерации и стратегическим приоритетам страны; приоритезация проблем и инициативы по их решению с точки зрения их стратегической значимости для региона/субъекта и населения; вовлечение заинтересованных стороны в процесс формирования, мониторинга и контроля результатов реализации ГП; выставление значимых показателей реализации ГП, а не формальных отчетов; скоординированное планирование мероприятий и принятие решений; обеспечение непрерывного процесса оценки проблем, проработки вариантов решений, принятия решений на основании верифицированных данных и информации; недискриминационный доступ к результатам ГП для потребителей результатов: больницы, транспорт, школы, ВУЗы и т.д.; постоянное получение обратной связи от заинтересованных сторон на всех этапах реализации ГП.

Основными составляющими концепции формирования, мониторинга и оценки эффективности реализации ГП являются пять выделенных блоков механизма. Базовые допущения и ограничения применения ГП как механизма – это условия или факторы, определяющие особенности работы алгоритма конкретного механизма. Они могут как способствовать, так и препятствовать его работе. Эти факторы можно условно разделить на внешние и внутренние:

-

1. Основные внешние факторы: санкционная политика, государственная экономическая политика; состояние внутреннего и внешнего рынка; правовая база предпринимательской деятельности; состояние финансово-кредитной системы государства и др.

-

2. Внутренние факторы: социально-экономическое положение региона, наличие/отсутствие проработанной нормативно-правовой документации, административные барьера (сложный процесс согласования, отсутствие скоординированности действий при решении комплексных задач, отсутствие персональной ответственности за результаты программ, подпрограмм и пунктов плана мероприятий, отсутствие альтернативных планов реализации программ). Основными ограничениями являются количество бюджетных средств и умение корректно расставлять приоритеты при выборе ГП, ПП (подпрограмм) и пунктов плана мероприятий для финансирования.

Изменения работы алгоритма механизма госпрограмм

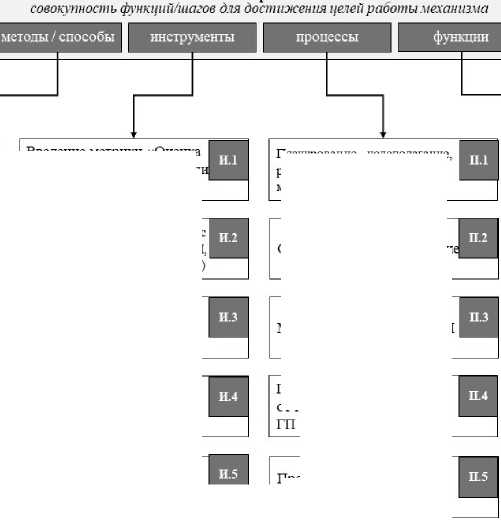

ГП разрабатываются на длительный срок и не могут оперативно учитывать динамику происходящих изменений. На рисунке 2 отражены предлагаемые нами изменения работы алгоритма, сгруппированные по направлениям: методы, инструменты, процессы и функции. При разработке предлагаемых изменений мы отталкивались от существующей Стратегии социально-экономического развития г. Санкт-Петербурга, реализуемых госпрограмм, нормативно-правовой базы и выделенных недостатков оценки эффективности ГП.

Единая методика оценки на федеральном, региональном и местном уровне

Алгоритм

М.1

М.2

м.з

Единый методологический В подход в части порядка В разработки, назначения ответственных исполнителен, согласования, утверждения, взаимодействия со смежными ведомствами

Единый математический аппарат, в который будут заложены единые алгоритмы расчета показателей

Обеспечение прозрачности процесса использования

Обеспечение достижения обществ енно -значимых результатов

Обеспечение контроля и прозрачности измеряемых показателен

Обеспечение стратегического развития субъекта

Обеспечение социальноэкономического развития субъекта

Рис. 2 . Изменения в работе алгоритма госпрограмм

Создание дерева показателей с тремя уровнями иерархии (ГП. ПП. пункт плана мероприятий)

Проведение внешнего аудита исполнения ГП

Оценка результативности использования бюджетных средств

Проведение внешнего контроля на разных этапах

Автоматизация процесса отслеживания хода исполнения программ

Введение метрики «Оценка качества показателя» ГП илг

ПП

Планирование, целеполагание, разработка паспорта и плана мероприятий ГП субъекта

Согласование н утверждение

Мониторинг реализации ГП

Подготовка и публикация отчетности по реализации

Ф.1

Ф.2

Ф.З

бюджетных денежных средств |

Ф.4

Ф.З

Отсутствие унифицированного подхода к оценке эффективности реализации государственных программ в субъектах Российской Федерации не позволяет выстроить единый фундамент для анализа и разработки действий. Создание единого методологического подхода в части порядка разработки (включая типовые формы паспортов со встроенными проверками корректности заполнения), назначения ответственных исполнителей, согласования, утверждения, взаимодействия со смежными ведомствами ГП на мезоуровне (федеральный округ, например), на уровне субъектов и муниципальных образований позволит обеспечить единый базовый методологический фундамент (М.1 на рисунке 2). Использование различных практик проектного менеджмента, имеющих устоявшуюся методологию и проработанную документацию, также может облегчить процесс планирования, целеполагания и разработки паспорта и плана мероприятий ГП (П.1), что повлияет на обеспечение стратегического развития субъекта (Ф.1).

Наличие различных подходов к проведению оценки эффективности даже в рамках одного субъекта федерации затрудняет координацию между ГП, курируемыми разными ведомствами (М.2). Ввиду того, что некоторые ГП реализуются в рамках федеральных и национальных проектов, становится явной необходимость преемственности в подходах к оценке. Унификация подходов к оценке на федеральном, региональном и местном уровне позволит отслеживать вклад реализуемых инициатив, мероприятий в целевые показатели на всех уровнях. Это, в свою очередь, поддержит обеспечение социально-экономического развития субъекта (Ф.2) и обеспечение общественно-значимых результатов (Ф.4).

Наличие различных подходов к построению математического аппарата методик оценки эффективности государственных программ, применяемых на федеральном уровне и в субъектах Российской Федерации, не позволяет выполнять объективную оценку достигаемых показателей. Создание математи- ческого аппарата, в который будут заложены единые алгоритмы расчета показателей программ обеспечит единый подход к расчету значений показателей ГП (М.3). Для функционирования математического аппарата критично важны исходные данные, поэтому вопрос использования качественных данных является одним из приоритетных для формирования базового уровня, от которого строится стратегия социально-экономического развития (СЭР) региона. Единые алгоритмы позволят обеспечить контроль и прозрачность измеряемых показателей (Ф.5).

Отсутствие оценки качества показателя может вводить в заблуждение относительно достоверности рассчитываемых значений. Эта проблема может быть решена за счет введения критерия оценки качества показателя (И.1). Алгоритмы, используемые при расчете значения, должны быть прозрачными и открытыми. Значения, используемые в расчетах, должны иметь привязку к конкретному исполнителю, который вводит данное значение, либо несет ответственность за сбор данных для него. Подход к сбору данных должен быть определен и утвержден в документации. Проведение выборочной проверки качества сбора данных для показателя должно осуществляться с определенной периодичностью для снятия риска ввода некорректных значений. При этом должны быть указаны варианты сбора данных и выборочной проверки собранных данных. Определение порядка, методики, вариантов контроля сбора данных может быть достигнуто за счет кооперации ОИВ на федеральном уровне, на уровне субъекта, экспертных советов, инициативных групп пользователей.

Отсутствие единых методик расчета показателей и иерархии показателей, используемых в ГП, приводит к тому, что одни и те же показатели выносятся с уровня подпрограмм (ПП) на уровень ГП. Создание иерархии показателей на 3 уровнях (уровень ГП, уровень ПП, уровень мероприятия ПП) (И.2) позволит не допустить двойного учета одного и того же показателя, а также обеспечит отсутствие дублирования показателей/индикаторов в результатах. Разработка методик расчета для всех уровней поможет выстроить иерархию показателей, определить их взаимосвязи, выстроить систему натуральных показателей и относительных показателей. Внедрение такого подхода облегчит процесс мониторинга реализации ГП (П.3), и облегчит процесс подготовки и публикация отчетности по реализации ГП (П.4).

Фокус на выполнении плановых расходов без оценки эффективности использования выделенных бюджетов фактически приводит к тому, что если денежные средства были выделены на исполнение ПП, остальные критерии были выполнены на 50%, то эффективность ПП составит 66,7%. Если при расчете эффективности ГП взять достижение показателей в размере 98,4% (среднее от значений за 2023 г.) и эффективность ПП 66,7%, то эффективность ГП составит 82,6%. Таким образом, необходимо пересмотреть подход в части оценки эффективность ГП и ПП, чтобы можно было оценивать результативность использования бюджетных средств (И.3).

Разработка, исполнение и контроль исполнения ГП и ПП выполняются чаще всего ответственным департаментом. Введение внешнего аудита (И.3) позволит исключить подгонку значений и показателей, а также занижение плановых значений. Разработка, исполнение и контроль должны выполнятся разными лицами. Аудит третьей стороной, требования к сбору информации и выходным документам, требования к разработке, ограничение исполнения по сумме контракта, запрет на субподрядчиков могут стать одними из ограничений, которые позволят повысить эффективность и результативность использования бюджетных средств на реализацию ГП (Ф.3). реализация такого подхода позволить ввести новый процесс проведения внешнего аудита исполнения ГП со стороны заинтересованных лиц (например, представителей общества) (П.5).

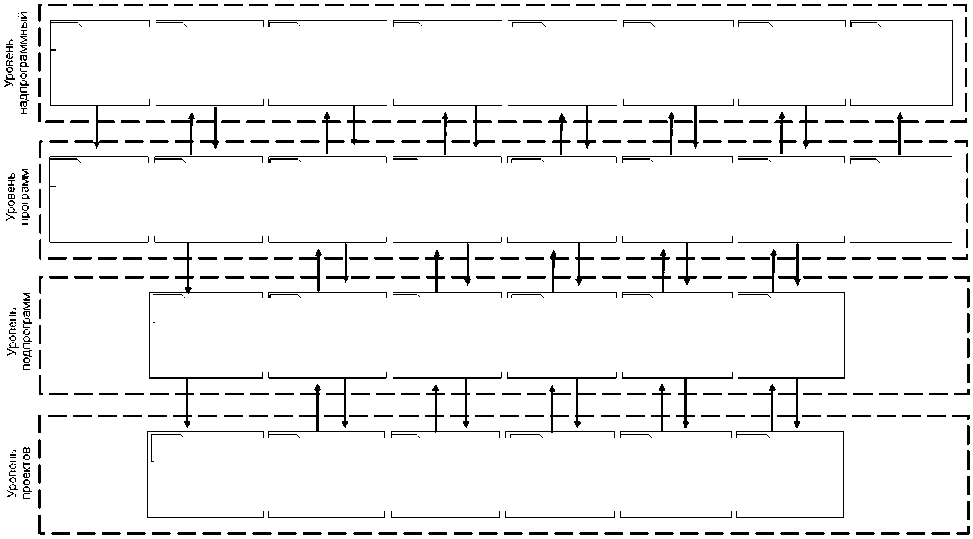

Предложив варианты нивелирования недостатков реализации механизма ГП, мы считаем важным выделить системный недостаток подхода к разработке стратегии СЭР Санкт-Петербурга, связанный с использованием механизма ГП. ГП, с точки зрения проектного управления, состоят из нескольких проектов. Реализация ГП осуществляется через планы мероприятий. Согласно Постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 25 декабря 2013 г. № 1039, выделяются программы, подпрограммы, отдельные мероприятия и мероприятия. С учетом того, что ГП могут быть взаимозависимыми, то целесообразно выделить уровень надпрограммного управления. Управление программой осуществляется через реализацию формализованных взаимосвязанных процессов на надпрограммном, программном, подпрограммном и проектном уровнях (рисунок 3).

На программном уровне создается ряд нормативно-методических документов (НМД) в форме регламентов процессов. Эти документы включают: краткое содержание процесса; условия, необходимые для реализации процесса; общую схему исполнения процесса, содержание и исполнителей функций процесса; входящие, внутренние и исходящие документы и информационные потоки процесса, их источники и потребителей. Согласно подходу проектного управления, регламенты процессов управления разрабатываются на стадии формирования ГП, утверждаются управляющим комитетом программы и являются обязательными для всех участников программы.

Рис. 3 . Процессная модель программы и процесс мониторинга

|

н> |

3 > |

z> |

z> |

|||||

|

Подготовка перечня направлений |

Подготовка сводного списка программ |

Определение взаимозависимое тей программ |

Надпрограммный надзор |

Мониторинг и синхронизация программ |

Управление взаимозависимо стями программ |

Закрытие программы |

Обновление плана программ |

|

|

1 > Подготовка программы |

D Подготовка подпрограммы / проекта |

3 Планирование программы |

z> Программный надзор |

| 5 __> Мониторинг программы |

г> Управление изменениями программы |

Закрытие подпрограммы / проекта |

Завершение программы |

|

ИЗ Инициирование подпрограммы |

2 Планирование подпрограммы |

Организация исполнения подпрограммы |

| 4 Контроль и мониторинг подпрограммы |

Управление изменениями подпрограммы |

z> Завершение подпрограммы |

|

Е> Инициирование проекта |

z> Планирование проекта |

Организация исполнения проекта |

| 4 ". Контроль и мониторинг проекта |

Управление изменениями проекта |

н> Завершение проекта |

Мониторинг программы является повторяющимся процессом, выполняющимся совместно с процессом контроля и мониторинга подпрограмм и проектов. В рамках процесса мониторинга проводится: консолидация отчетов о статусе подпрограмм и проектов и о постпроектном мониторинге (для завершенных проектов), формируется сводный отчет о статусе ГП; анализ фактических и прогнозируемых отклонений и их влияния на ключевые параметры ГП; инициирование изменений в ГП (в случае необходимости). Результатами реализации процесса являются: согласованный отчет о статусе ГП; запрос на подготовку предложений по изменениям в подпрограммах и проектах с целью последующей корректировки паспорта ГП (в случае необходимости).

Мониторинг на предлагаемом нами надпрограммном уровне также является повторяющимся процессом, выполняющимся совместно с процессом мониторинга программ. В рамках данного процесса мониторинга проводится: консолидация отчетов о статусе программ и формируется сводный отчет о синхронизации ГП; анализ фактических и прогнозируемых отклонений и их влияния на ключевые параметры стратегии СЭР; оценка влияния инициированных изменений в ГП (в случае необходимости). Результатами реализации процесса являются: согласованный отчет о синхронизации ГП; согласование или отправка на доработку запроса на подготовку предложений по изменениям в программах с целью последующей корректировки паспорта ГП (в случае необходимости).

Результаты выполнения данного процесса являются основанием для запуска процесса управления изменениями в программах, подпрограммах и проектах. На надпрограммном уровне в процессе мониторинга осуществляется синхронизация сроков, контрольных точек и бюджетов по взаимозависимым программам, находящимся в реализации у разных ведомств. На программном уровне результаты мониторинга используются в процессе управления изменениями ГП, которые не рассматриваются в рамках этой работы. Своевременный контроль и мониторинг проекта, подпрограммы и программы позволяет вовремя выявлять отклонения по срокам на надпрограммном уровне, предпринимать управленческие решения для минимизации отклонений от плана.

Заключение

Объем информации и данных, которые требуется обрабатывать при составлении и реализации ГП, является колоссальным. Нельзя не отметить тот факт, что несмотря на развитие цифровизации в органах управления государством, некоторые аспекты по-прежнему остаются неформализованными. Внедрение предложенных в работе изменений позволит нивелировать имеющиеся недостатки и повысить эффективность и результативность реализации ГП и, соответственно, расходования бюджетных средств для улучшения социально-экономического состояния Санкт-Петербурга и его жителей.