Концепция геопространственного представления и анализа экологической ситуации в регионе

Автор: Биденко Сергей Иванович, Зиновьев Андрей Валерьевич, Казьмин Игорь Александрович, Кравченко Павел Николаевич

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология @bio-tversu

Рубрика: Междисциплинарные исследования

Статья в выпуске: 2, 2015 года.

Бесплатный доступ

Приведены подходы к моделированию геопространства экономической и экологической активности, включающие систему понятий, принципов и моделей. Даны определения базовых и производных категорий геопространственного моделирования. Сформулированы основные и частные принципы геомоделирования территориальной экологической обстановки в интересах контроля среды обитания и экономико-хозяйственной деятельности. Проиллюстрированы геоэкологические территориальные понятия и категории. Описаны формализмы различных геопространств, необходимых для соответствующих этапов мониторинга и контроля геоэкологической ситуации - формирования модели обстановки, оценки геоэкологической ситуации, выработки рекомендаций по ее нормализации. Приведен состав моделей и методов для поддержания процедур автоматизированного анализа и контроля территориальной экологической обстановки.

Геообъект, георегион, геосистема, геомоделирование, геопространство, геоэкологическая территориальная активность, принципы геомоделирования, геоинформационная поддержка контроля состояния среды обитания

Короткий адрес: https://sciup.org/146116574

IDR: 146116574 | УДК: 913

Текст научной статьи Концепция геопространственного представления и анализа экологической ситуации в регионе

Любой подход к моделированию геопространства, в том числе, и эколого-пространствсннос моделирование, в качестве концептуального построения включает в себя три непременных составляющих: (1) систему понятий и определений; (2) систему принципов создания и использования геоэкологической (эколого-пространственной) информации; (3) систему моделей и методов представления и преобразования геопространственной информации (Биденко и др., 2003; Панамарев, Биденко, 2011; Биденко, Якушев, 2014).

Система понятий и определений содержит представленные в табл. 1 базовые и производные понятия. К числу базовых относятся такие, как: «объект на поверхности Земли», «пространство», «отношения на множестве объектов», «операции над объектами». Объект на поверхности Земли - это любой реальный или идеальный предмет, которому могут быть приписаны координаты относительно поверхности Земли (ПЗ). Пространство - это логически мыслимая форма (структура), служащая средой, в которой существуют другие формы и конструкции. Отношение - это форма связи между объектами, с помощью которых осуществляется структурирование и упорядочение пространства. Операция - действие над объектом, в результате которого он изменяет свое положение в пространстве.

Геопространство (ГП) - это совокупность конкретного пространства предметов и явлений реального мира, представляющего физическое или евклидово пространство (включающее, в том числе, и поверхность Земли), характеризующего собственное пространство предметов и явлений, и многомерного пространства признаков (характеристик) предметов и явлений реальной действительности. Другими словами, геопространство - это объединение физического пространства и пространства признаков.

Соответственно, геоэкологическое пространство (ГЭП) представляет множество территориальных объектов, характеризующих экологическую ситуацию в регионе, с введенными над ними отношениями пространственной и содержательной упорядоченности в аспекте их геоэкологической сущности (Панамарев, Биденко, 2011; Травин и др., 2013). Примером ГЭП может служить множество природно-социальных объектов, объектов производственноэкономической (промышленной) инфраструктуры региона с параметрами вредных выбросов, объектов системы экологического мониторинга с отношениями контроля и регулирования за состоянием среды обитания.

Многомерное пространство признаков - множество содержательных признаков и параметров объектов, характеризующих их сущностные свойства (атрибуты или описание объектов -наименование, класс, вид, свойства, функции и другие количественные и качественные параметры и взаимосвязи).

Собственное пространство геообъекта (СПГО) -пространственные параметры ГО, характеризующие его положение в геопространстве (относительно земной поверхности) и пространственную конфигурацию (форму, протяженность).

Геообъект (ГО) - это точка или область геопространства, имеющая определенное положение и протяженность относительно земной поверхности (ЗП), обладающая собственным содержательным пространством атрибутов. Для характеристики геообъекта вводятся понятия его собственного пространства и содержания. Основными параметрами ГО являются его собственное физическое пространство (положение, конфигурация, форма) и совокупность (пространство) его атрибутов (признаков).

Таблица 1

|

Базовые понятия |

Производные понятия |

|

Местность, поверхность Земли (ПЗ) |

Геопространство (пространство территориальной активности - ПТА) |

|

Геообъект - ГО (функциональный геообъект) |

|

|

Объект на ПЗ |

Собственное пространство геообъекта (СПГО) |

|

Георегион (георегион функциональных действий) |

|

|

Отношения пространственной упорядоченности (ОПУ) |

Геосистема (функциональная геосистема, территориальная система активности) |

|

Пространственный процесс |

|

|

Отношения содержательной упорядоченности (ОСУ) |

Модели геоструктур |

|

Геоинформационные методы создания и использования ГИ |

|

|

Операции над объектами (геообъектами) |

Многомерное пространство признаков ГО (МПП) |

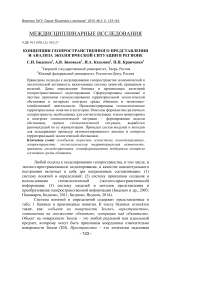

Геопространственные понятия и категории

В этом случае геоэкологический объект (ГЭО) - это ГО, совокупность атрибутов которого имеет экологическую природу их содержательных характеристик. Примером ГЭО является отдельные территориальные средства контроля состояния среды, источники вредных выбросов и т.д.

С помощью отношений пространственной и содержательной упорядоченности геообъекты агрегируются или связываются в территориальные структуры (геоструктуры) георегионов и геосистем.

Георегион (ГР) - это территориальная (пространственная) структура однородных ГО, связанных отношением пространственной упорядоченности (плотность, распределение, ориентация, связность и др.).

Геосистема (ГС) - это территориальная (пространственная) структура разнородных ГО или ГР, связанных отношениями содержательной упорядоченности. Подобными отношениями могут быть, например, иерархические, организационные, функциональные и др.

Рис. 1 . Структура основных геопространственных понятий и категорий:

МПП - многомерное пространство признаков; СПГО - собственное пространство геообъекта

Отношения содержательной упорядоченности (ОСУ) - форма содержательной связи между объектами, с помощью которой осуществляется структурирование и упорядочение многомерного подпространства признаков ГП. ОСУ включают в себя следующие группы отношений: таксономические (класс, род, вид, тип); генетические (порождения, следования, предшествования, независимости, и др.); организационные (руководства, подчинения, взаимодействия, обеспечения); функциональные (перемещения, сближения, удаления, воздействия, слежения, преодоления). ОСУ называют «вертикальными» отношениями ГП.

Отношения пространственной упорядоченности (ОПУ) - форма пространственной связи между объектами, с помощью которых осуществляется структурирование и упорядочение физического подпространства ГП. Это различные отношения местоположения, удаленности (расстояние), граничности, включения, взаимного расположения и др. ОПУ называют «горизонтальными» отношениями ГП.

В число характерных производных геопространственных понятий (рис. 1) входят: «геообъект», «геопространство», «георегион», «геосистема» («геоэкологическая система»), «система территориальной активности», «геоинформационная поддержка управления» и другие.

Функция ГО - некоторое логически завершенное действие объекта, в результате которого изменяются его содержательные и территориальные отношения с другими объектами.

Все территориальные категории - геообъекты, георегионы, геосистемы - составляют пространство территориальной активности (ПТА) региона (Панамарев, Биденко, 2011), в котором описываются их положение относительно ПЗ, пространственная протяженность, содержательные характеристики, функционирование, взаимодействие, взаимное размещение и другие территориальные параметры. По аналогии постулируется и пространство экологической активности региона.

Обстановка (экологическая ситуация) - привязанная к определенному региону (территории) геосистема (геоэкосистема) природных и антропогенных (социальных) факторов. Расположение, состояние и взаимосвязи этих фактов оказывают влияние на функционирование субъектов территориальной активности.

Пространственный (территориальный) процесс - связанное с перемещением и другими пространственными отношениями и операциями изменение территориальных параметров геоструктур.

Функциональный эпизод - совокупность связанных по цели, месту и времени логически завершенных функций ГО или ГС.

Состояние ГО - содержательно-территориальное положение ГО в ГП, определяемое параметрами его подсистем и отношениями с другими объектами геоситуации.

Приведенная совокупность категорий и понятий ГП характеризуется следующими геосистемными аспектами.

-

1 . Системообразующей категорией здесь выступает понятие пространства (территории) функциональной активности с складывающейся в нем конкретной геообстановкой. Пространство функциональной активности определяет территориальные связи и отношения между основными функциональными элементами (ГО, ГС, ГР) геопространства и объединяет их в особую общественноприродную среду, реализующую специфическую область социальной активности.

-

2 . Элементами ГП являются пространственные функциональные подсистемы (категории):

-

- георегиональные представления, определяющие конфигурацию пространства функциональной активности по степени однородности содержательных параметров геообъектов, его структурирование по территориальному охвату и определенным географическим районам (регионам) на ПЗ;

-

- геосистемные представления, определяющие структурирование пространства функциональной активности по разнородности содержательных параметров геообъектов и георегионов, его территориальное детерминирование по функциональным связям и отношениям (взаимодействиям) геоструктур. Их характерная особенность - связность территории, относительно компактное размещение элементов ГС;

-

- геофункциональные представления, непосредственно определяющие территориальную активность в регионе;

-

- геокибернетические представления, определяющие состав, структуру и порядок использования территориальных структур и геопространственных интерпретаций категорий управления для решения задач контроля над территориальными объектами и системами, а также обстановки в целом;

-

- системная целостность пространства функциональной активности определяется принадлежностью ее элементов к геосреде (территории, ПЗ) и обусловливается (характеризуется) тесным взаимодействием и взаимопроникновением ее социальных и природных компонентов.

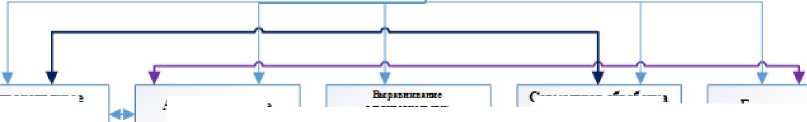

Система принципов геопространственного моделирования и контроля (Биденко и др., 2004а), в том числе - геоэкологического, включает в себя основные подходы, связанные:

-

а) с контролем пространства геоэкологической активности;

-

б) с созданием и использованием геоэкологической информации в интересах анализа и оценки территориальной обстановки (рис. 2).

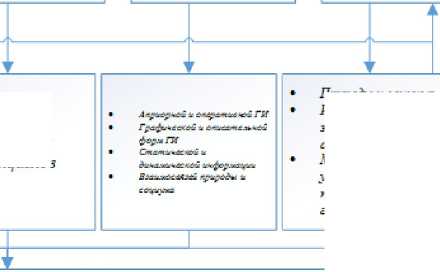

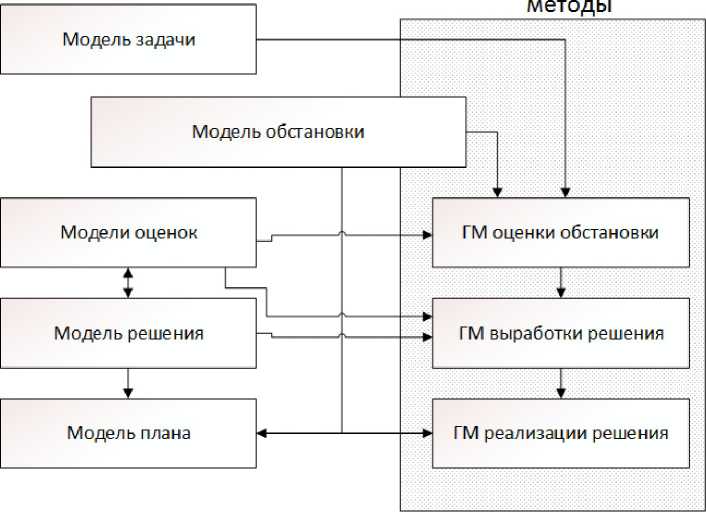

В состав комплекса геомоделирования входят три группы формализмов:

-

- модели геопространств;

-

- модели геоструктур;

-

- модели представления категорий контроля (управления) геосредой (геопространством) и соответствующие геоинформационные методы обработки ГИ (ГМ) (Биденко и др., 20046).

Состав группы моделей геопространств определяется исходя из требований к форме представления и использования геоинформации со стороны управления (контроля) геосредой (рис. 3).

Анализ геоситуации требует: полноты данных обстановки; представления многомерности данных; отображения связей и взаимодействий объектов; учета решаемых задач. Этому требованию отвечает модель геоинформационного пространства.

Для выработки решения необходимо выполнять предварительную оценку обстановки, первичную селекцию геоинформации, которая должна выделить (высветить) те районы, которые представляют наибольший интерес. Для этого может быть использована модель анаморфированного геопространства.

Для прогнозирования развития геоситуации, отображения динамики объектов обстановки, оценки последствий принимаемых решений вводится геофункциональное пространство.

Для содержательного обобщения и территориального абстрагирования обстановки при выработке решения, т.е. для перехода к форме руководящих (нормативных) документов, служит модель абстрактного функционального пространства.

Пространственные представления (геопространства) служат средой для построения геоструктур - территориальных объектов, регионов и систем. Модель ГО является формализацией отдельного конечного элемента пространства. Она описывает положение, форму, протяженность и другие параметры собственного пространства объекта или явления на (или) относительно конкретной ЗП, а также осуществляет территориальное выражение его содержательных характеристик.

Геообъекты по признаку их содержательной и территориальной общности агрегируются в георегион (ГР). Модель ГР описывает конфигурацию, форму и другие параметры территориального распределения множества однородных геообъектов, а также отображает в пространстве их содержательные параметры.

ОСНОВН0ИПРИНЦЩ1 геошформационной поддержки системы контроля экологической активности в регионе.: Соответствие форзгы представления и методов использования ГИ(ГЭИ)

ее пространственному содержанию на этапах управления

Частные принципы

Пр о стр анств жн 0€

Т фрЯТ'ЗфЖНЬНЬИ

Г еоснсте-зностъ пр йдстэе лен ня

А остр ягнр овянне (Тдаатд? el? пы ия)

(Хсрслсг кг зция)

----1----

Совместная обработка а ото бранен не

(Гейш мегрстья семь) ^^

±

X

З^граемнш

Связей и снмошвмий объектов

Фри киий ам» 5ъж тсе Лстж ушигв яивкш (т.тм$)

Реальных аеоситуафш

Собственного лростронстаа зеообъектов

(.4 л astaj^jptfffaui ^

Црирсоы и свисла Инфр^т^ттрры экокслссческо и жт^яс-сгнь: Л/ькро или^ж-ypoexsu

►у? <е пин er № ей сажс^-аиш

Плотностей Потенциалов

ПРИНЦИПЫ ГЕ ОМОДЕ ПИРОВАНИЯ В СИ CTE ME ЕЕ РРИЕ ОРИА ЛЫЮГО ЭКО ЛО ТИЧЕ СКОРО КОНТР ОЛЯ

Пр устав-1 енческне прининпы (сопданняГИ)

Прининпы создания и организации ГП

Адекватность реальному миру. Взаимосвязанность и общность ГИ. Учет специфики пространственных явлений. Принцип аналогий, Приоритет полевой (первичной) ГИ, Послойное представление: Комплексность формирования, Инвариантность ГИ, Паритет форы ГИ (графической и описательной), Соответствие форм ГИ, Объектно-ориентированный подход, учет зарамочных (соседних) данных. Требования к формирования геопространственных баз данных: 1) одноразовый ввод исходных данных: 2) разделение метрики и атрибутов геоданных: 3) доступность п ервичн ой ГИ

Прининпы согласования ГИ

Согласование содержания, масштабов проекций, систем координат, времени, описываемых географических районов; Единые классификации и легенды ГИ. Сравнение геоданных. Типизация геоданных, Близость масштабов ГИ, Верят фи калия ГИ

Прининпы хранения ГИ

Интегрированное (совместное) хранение, Сохранение первичной (полевой) ГИ Хранение промежуточных покрытий, Защита ГИ

Принципы формированияГИз н отображения ГИ

Соответствие пространственных и временных масштабов. Адаптивность. Иерархичность, к^пьтимедийность. Связь форм ГИ, Непрерывность. Упрощение, Утрирование, Оперативность, Различимость. Анаморфпрованпе, Топорпогизация; Адекватность реальной действитепЕсости (похожесть), Взаимодействие априорной л оперативной ГИ, Допустимая генерализация (собственного пространства и содержания)

Пропуурные прининпы (использования ГИ)

Принципы построения г «информационных технологий

Совместное использование раш сродной ГИ Индуктишо-дедуктивное использование ГИ. Геоанализ и синтез, Пршптш декомпозиции. Принцип неравнозначности факторов и параметров геомоделей, Цикличность использования ГИ, Антропоцентрический подход, Сочетание количественных и качественных подходов, Ергшптш комплексности. Принцип многовариантности, Приоритеты: исходных данных (полевых), актуальной ГИ, крупных масштабов, априорной ГИ, Ергшптш географической индикашш. Ерлшпш ключевых исследований, Одноразовость расчетов характеристик ГИ. Парность методов анализа ГИ, Учет ограничений геем од елей. Взаимодействие с нетеррнторнапглыми методами и моделями. Сквозной контроль ГИ.

Принципы геоннформаиноннон подложки управления (контроля)

Использование геопространств и межпространственных переходов для решения задач управления (хорологизацпя, анаморфировашге. абстрагирование,!, Оперирование категориями социальных и природных геосистем, Принцип первого лица, Упрощение, Декомпозиция. Геоситуация в реагплом времени. Представление «макро» и «микром-уровней управления, Геопространственные представления. Учет взаимовлияшгя геосреды и системы войны, Учет неравнозначности фи ктор»в геоситуации, Определение ведущего фактора обстановки. Приемлемый компромисс, Опенки (рекомендации) «пространство содержание» и «содержание пространство», Учет положитешных и отрицательных факторов геосреды, Опгималшое соотношение терршсрпальных критериев и ограничений

Рис. 2 . Система принципов моделирования геопространства экологической активности

Модели Геоинформационные

Рис. 3 . Система геокибернетического моделирования

Геосистема объединяет объекты и регионы пространства по принципу содержательно-системной целостности на основе общей (единой) территориальной принадлежности (Тюсов и др., 2011-2013, 2014; Чурилов и др., 2012; Kostianoy et al., 2014; Кравченко и др., 2015). Модель геосистемы наряду с входящими в нее ГО и ГР описывает связи и отношения между ними, а также (пространственно) выражает территориальный носитель собственного системного качества. Модели ГО, ГР, ГС составляют структурный базис для конструирования функциональных тематических элементов системы геокибернетического моделирования.

В геопространствах с помощью базовых геоструктур строятся модели категорий управления геосредой - обстановки, решения, плана, оценки обстановки и т.д. По составу эти модели строятся из ГО, ГР и ГС. По содержанию они включают в себя конкретное формализованное геоинформационное описание и наполнение понятий и процедур управления (уяснение задачи, оценка обстановки, выработка решения, планирование, реализация плана) (Биденко и др., 2003, 2004а).

Таким способом формируются пространственные и содержательные параметры категорий, этапов и процедур контроля. С помощью этих моделей осуществляется непосредственная геоинформационная поддержка процессов регулирования территориальных (в том числе - геоэкологических) процессов и явлений.

CONCEPT OF THE GEOSPACE REPRESENTATION

AND ANALYSIS OF THE REGINAL ECOLOGICAL SITUATION

S.I. Bidenko1, A.V. Zinoviev1,1.A. Kazmin2, P.N. Kravchenko1

Биденко С.И. Концепция геопространственного представления и анализа экологической ситуации в регионе / С.И. Биденко, А.В, Зиновьев, И.А. Казьмин, П.Н. Кравченко // Вести. ТвГУ. Сер. Биология и экология. 2015. № 2. С. 133-143.

Список литературы Концепция геопространственного представления и анализа экологической ситуации в регионе

- Биденко С.И., Комарицын А.А., Яшин А.И. 2004а. Геоинформационная система поддержки принятия решений. СПб: Изд-во СПбГЭТУ. 132 с.

- Биденко С.И., Лямов Г.В., Яшин А.И. 2004б. Геоинформационные технологии: Учебное пособие. Петродворец: Изд-во ВМИРЭ. 272 с.

- Биденко С.И., Самотонин Д. Н., Яшин А.И. 2003. Геоинформационные модели и методы поддержки управления. СПб: Изд-во ФВУ ПВО. 224 с.

- Биденко С.И., Якушев Д.И. 2014. Геоинформационные управляющие системы и технологии. СПб: Изд-во СПбУ МВД. 248 с.

- Кравченко П.Н. Сорокин А.С., Биденко С.И., Тюсов А.В., Пушай Е.С., Кириллова Т.М. 2014. Формирование экологической сети как основа сохранения ландшафтного и биологического разнообразия Тверской области//«Зеленый журнал -Бюллетень Ботанического сада Тверского государственного университета» = «Green Journal -Bulletin of the Botanical Garden of Tver State University» : научный журнал. URL http://garden.tversu.ru/documents/zeleniy_jurnal/vipuski/zeleniy_jurnal_1 _ru.pdf. Дата обращения 01.02.2015 г. Тверь: Изд-во ТвГУ. №1. С. 65-72.

- Панамарев Г.Е., Биденко С.И. 2011. Геоинформационная поддержка управления сложными территориальными объектами и системами. Новороссийск: Изд-во МГА. 202 с.

- Травин С.В., Биденко С.И., Солнцев В.В. 2013. Информационная поддержка технической готовности морских средств навигации в условиях перехода к новому облику ВС РФ//Навигация и океанография. № 2. С. 1-17.

- Тюсов А.В., Пушай Е.С., Сорокин А.С., Зиновьев А.В. 2011-2013. Территории особого природоохранного значения Тверской области//Изумрудная книга Российской Федерации. Территории особого природоохранного значения Европейской России. Предложения по выявлению. М.: Институт географии РАН. С. 89-95.

- Тюсов А.В., Пушай Е.С., Сорокин А.С., Зиновьев А.В. 2014. Верховья Западной Двины//Водно-болотные угодья особого природоохранного значения вдоль границ Беларуси, России и Украины. М.: Медиа-ПРЕСС. С. 30-37.

- Чурилов С.Н., Биденко С.И., Фисюренко В.А., Хекерт Е.В. 2012. Моделирование морских воинских перевозок//Морской сборник. № 2. С. 34-38.

- Kostianoy A.G., Vignudelli S., Tang Dan Ling, Kravchenko P. 2014. Joint COSPAR and WMO Capacity Building Workshop on Satellite Remote Sensing, Water Cycle and Climate Change//Space Research Today. V. 191. P. 99-102.