Концепция методологии прогнозирования социально-экономического развития регионов

Автор: Ельшин Леонид Алексеевич, Шакирова Алина Ильдаровна

Журнал: Электронный экономический вестник Татарстана @eenrt

Рубрика: Стратегии развития территорий, урбанистика

Статья в выпуске: 1, 2013 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14322470

IDR: 14322470

Текст статьи Концепция методологии прогнозирования социально-экономического развития регионов

Ключевыми задачами оценки социально-экономической привлекательности регионов является выявление основополагающих тенденций, определяющих динамику их развития, а также разработка стратегий, включающих в себя меры по поддержанию и сохранению положительной траектории экономического развития, либо меры, направленные на преодоление сформировавшихся негативных тенденций.

Разработка стратегии повышения эффективности реализации социальноэкономического потенциала регионов должна опираться на прогностические модели, раскрывающие характер и возможную динамику основных макроэкономических показателей на средне- и долгосрочную перспективу.

В данной работе предпринимается попытка построения прогнозной модели, оценивающей динамику социально-экономической привлекательности регионов Приволжского федерального округа на период до 2020 года.

Для определения социально-экономической привлекательности отдельного региона строится конкретная система показателей. В общем виде система показателей представляет собой совокупность комплексных и единичных параметров, характеризующих уровень социально-экономической привлекательности.

Существенно, что параметры социально-экономической привлекательности отдельного региона, входящие в систему показателей, должны включать измеримые (объективные) и неизмеримые (субъективные) данные.

Для определения значений измеримых показателей используются в основном инструментальный, расчетный и статистический методы. Для качественных описаний неизмеримых показателей социально-экономической привлекательности региона применяются социологический и экспертный методы.

В соответствии с вышеизложенным, нами представлены методологические подходы к обоснованию интегрального показателя социально-экономической привлекательности региона, дано его определение, теоретически обоснованы показатели, включаемые в его состав, а также выявлены факторы, влияющие на индекс социальноэкономической привлекательности региона, что нашло комплексное отражение в экономико-математической модели, представленной нами в следующем параграфе исследования.

С целью решения задачи определения количественно измеряемых индикативных показателей социально-экономической привлекательности региона, на основании комплексного многомерного исследования были выделены 12 блоков факторов, оказывающих наиболее сильное влияние на ее уровень.

-

I. Уровень развития транспортной инфраструктуры.

-

II. Демографический потенциал регионов.

-

III. Степень развития трудовых ресурсов.

-

IV. Развитие информационно-коммуникационных технологий.

-

V. Сельскохозяйственный потенциал;

-

VI. Промышленный потенциал.

-

VII. Степень развития энергетического комплекса

-

VIII. Уровень развития рыночной инфраструктуры.

-

IX. Инвестиционная привлекательность

-

X. Научно-образовательный потенциал;

-

XI. Криминогенный фактор.

-

XII. Степень экологического благополучия.

Данная группа индикаторов находят отражение в интегральных показателях.

Для количественной оценки уровня социально-экономической привлекательности регионов ПФО по каждому блоку факторов на основании проведенного исследования были определены индикативные показатели (таблица 1.1). Выбор критериев для построения интегрального показателя (индекса) социально-экономической привлекательности регионов осуществлялся из доступной статистической базы. Система показателей не содержит экспертных показателей или показателей, основанных на результатах опросов экономических хозяйствующих субъектов.

Разработанный в работе методический инструментарий анализа факторов социально-экономической привлекательности на основе оценки значений уровня интегральных показателей, позволяет разрабатывать различные сценарии регионального развития с учетом программирования динамики того или иного фактора. При этом следует сразу оговорится, что в данной работе в качестве основополагающего сценария был принят сценарий, предусматривающий инерционность развития факторов, определяющих конкурентоспособность регионов ПФО. К данным факторам относятся: уровень развития транспортной инфраструктуры; демографический потенциал регионов; степень развития трудовых ресурсов; развитие информационно-коммуникационных технологий; сельскохозяйственный потенциал; промышленный потенциал; степень развития энергетического комплекса; уровень развития рыночной инфраструктуры; инвестиционная привлекательность; научно-образовательный потенциал; криминогенный фактор; степень экологического благополучия.

Таблица 1.1

Система показателей для определения индекса социально-экономической привлекательности региона

|

Индикаторы |

Показатели социально-экономической привлекательности региона |

|

I. Уровень развития транспортной инфраструктуры |

|

|

II. Демографический потенциал |

|

|

III. Степень развития трудовых ресурсов |

|

|

IV. Развитие информационнокоммуникационных технологий |

|

|

V. Сельскохозяйственный потенциал |

|

|

VI. Промышленный потенциал |

собственными силами (вид деятельности – Добыча полезных ископаемых)

собственными силами (вид деятельности – Обрабатывающая промышленность) |

Продолжение таблицы 1.1

|

|

|

VII. Степень развития энергетического комплекса |

|

|

VIII. Уровень развития рыночной инфраструктуры |

|

|

IX. Инвестиционная привлекательность |

|

|

X. Научно-образовательный потенциал |

образования

образования

|

|

XI. Криминогенный фактор |

35. Число зарегистрированных преступлений на 100000 человек населения |

|

XII. Степень экологического благополучия |

|

*Показатель розничного товарооборота на душу населения выполняет двойную функцию: отражает средний уровень индивидуального товарного потребления и в то же время обеспечивает региональную и динамическую сопоставимость товарооборота. 71

Показатели товарооборота и товарооборота на душу населения в распределении по регионам позволяют вывить роль каждого региона в общем рыночном процессе и охарактеризовать межрегиональные различия уровня удовлетворения спроса.

Расчет индекса социально-экономической привлекательности был проведен на основании официальных статистических данных по регионам Приволжского федерального округа. Данный расчет логично представить в виде проведения последовательных этапов.

Этап 1. Формирование макета базы данных с названиями строк и столбцов. Первичная база должна включать всю совокупность регионов Приволжского федерального округа (14), а также перечень исходных 37 показателей, формирующих индекс социальноэкономической привлекательности регионов (строки таблицы).

Этап 2. Вычисляются минимальные и максимальные значения, а также интервал диапазона по каждому показателю.

Этап 3. Разбиение интервала значений каждого показателя на 10 равных частей и определение диапазонов значений исходных показателей, включенных в индекс социальноэкономической привлекательности регионов, соответствующих 10-балльной шкале.

Этап 4. В соответствии с балльной шкалой составление таблицы, где каждому исходному значению показателя присвоено количество баллов для соответствующего региона Приволжского федерального округа, причем позитивному показателю присвоено положительное значение соответствующего балла, негативному показателю – отрицательное значение балла.

Этап 5. Сумма баллов по всем показателям формирует индекс социальноэкономической привлекательности регионов. В результате суммарной оценки индекса строится ранговая шкала регионов ПФО.

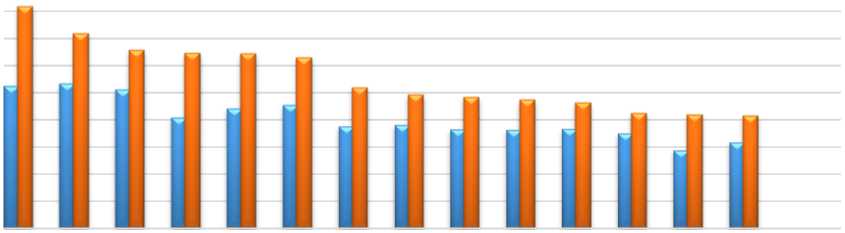

Таким образом, на основе поэтапных шагов рассчитан индекс социальноэкономической привлекательности регионов Приволжского федерального округа, что позволило их ранжировать по степени социально-экономической привлекательности (таблица 1.2).

Таблица 1.2 – Значения и рейтинг индекса социально-экономической привлекательности регионов ПФО по регионам за 2005-2010 гг.

|

№ |

Регион |

Количество баллов |

Рейтинг, 2011 год |

||||||

|

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

2010 |

2011 |

|||

|

1 |

Республика Татарстан |

525 |

519 |

618 |

671 |

685 |

740 |

818 |

1 |

|

2 |

Самарская область |

534 |

557 |

608 |

646 |

616 |

632 |

718 |

2 |

|

3 |

Саратовская область |

512 |

520 |

556 |

587 |

606 |

617 |

658 |

3 |

|

4 |

Пермский край |

409 |

414 |

475 |

532 |

540 |

579 |

647 |

4 |

|

5 |

Нижегородская область |

443 |

490 |

505 |

559 |

566 |

572 |

646 |

5 |

|

6 |

Республика Башкортостан |

456 |

469 |

517 |

559 |

558 |

566 |

631 |

6 |

|

7 |

Оренбургская область |

376 |

381 |

418 |

449 |

480 |

491 |

520 |

7 |

|

8 |

Чувашская Республика |

382 |

373 |

417 |

430 |

447 |

461 |

493 |

8 |

|

9 |

Удмуртская Республика |

367 |

365 |

393 |

421 |

444 |

448 |

484 |

9 |

|

10 |

Ульяновская область |

365 |

362 |

397 |

447 |

451 |

447 |

475 |

10 |

|

11 |

Пензенская область |

367 |

357 |

395 |

414 |

438 |

457 |

464 |

11 |

|

12 |

Республика Мордовия |

351 |

346 |

364 |

398 |

419 |

420 |

426 |

12 |

|

13 |

Кировская область |

289 |

331 |

354 |

386 |

390 |

391 |

419 |

13 |

|

14 |

Республика Марий Эл |

318 |

321 |

334 |

347 |

373 |

390 |

415 |

14 |

Z >

о^

Z

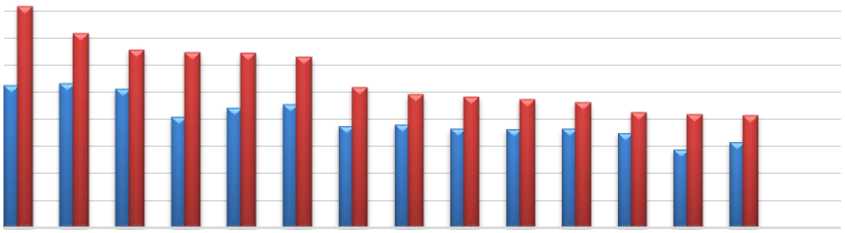

/У и 2005 год U 2011 год

Z

о^

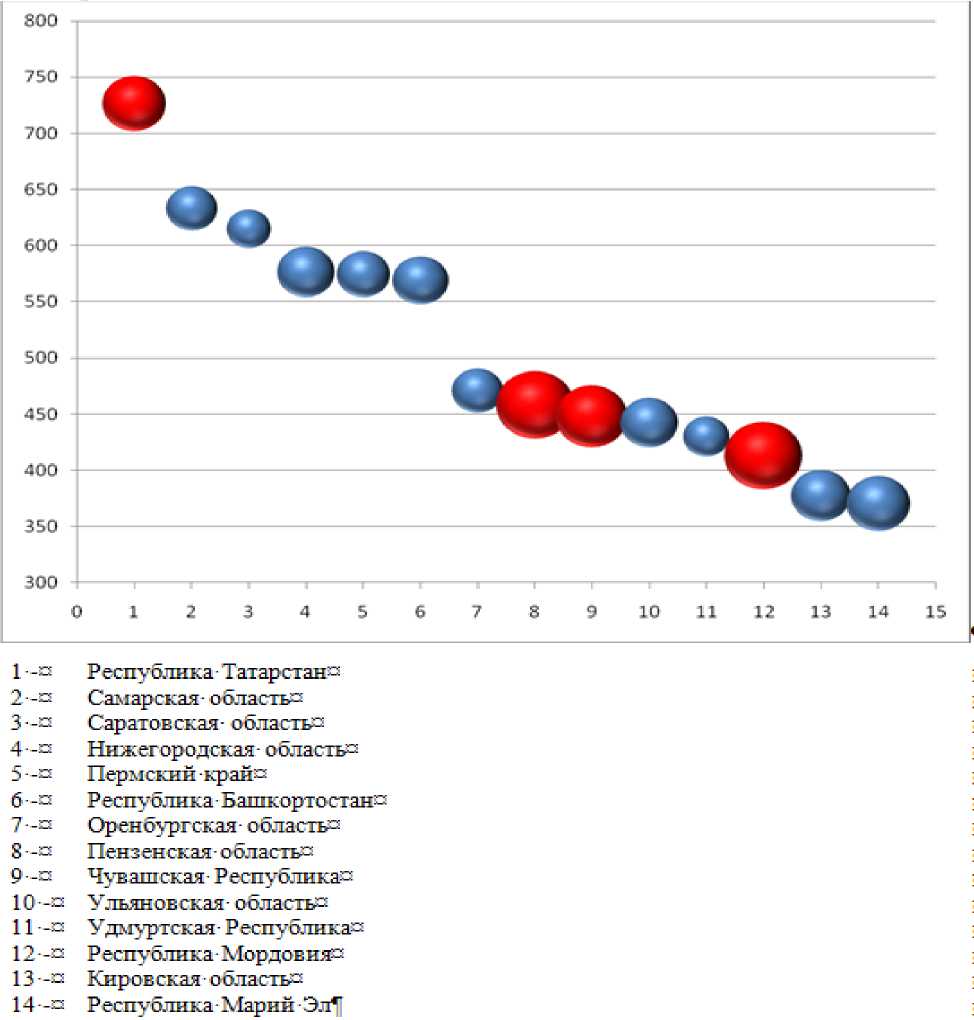

Рисунок 1.1 - Рейтинг индекса социально-экономической привлекательности регионов ПФО

На основании данных, раскрывающих характер и динамику индекса социальноэкономической привлекательности регионов ПФО, осуществлен прогноз значений данного индекса на период до 2015 года (Таблица 1.3). В качестве инструментария прогноза, с учетом выбранной гипотезы об инерционном сценарии развития, был выбран метод экстраполяции данных. Экстраполяция статистических данных выражает условное продолжение тенденций в будущее, закономерности развития которых в прошлом и настоящем в достаточной степени хорошо известны. В результате проведения экспериментальных расчетов, направленных на определение наиболее оптимальных экономико-математических моделей, определяющих характер и тенденции развития региональной социально-экономической привлекательности, были построены соответствующие регрессионные модели, отражающие специфические особенности развития каждого региона Приволжского федерального округа (Таблица 1.3).

Таблица 1.3 – Регрессионные модели, определяющие тенденции развития регионов ПФО

|

№ |

Наименование региона |

Регрессионная модель |

Значение коэффициента детерминации, R2 |

|

1 |

Республика Башкортостан |

y = 434,8e0,0512x |

R² = 0,93 |

|

2 |

Республика Марий Эл |

y = 295,07e0,0463x |

R² = 0,97 |

|

3 |

Республика Мордовия |

y = 15,283x + 328,08 |

R² = 0,91 |

|

4 |

Республика Татарстан |

y = 475,67e0,0765x |

R² = 0,95 |

|

5 |

Удмуртская Республика |

y = 342e0,0486x |

R² = 0,96 |

|

6 |

Чувашская Республика |

y = 356,9e0,045x |

R² = 0,94 |

|

7 |

Пермский край |

y = 371,91e0,0777x |

R² = 0,96 |

|

8 |

Кировская область |

y = 63,784ln(x) + 288,23 |

R² = 0,98 |

|

9 |

Нижегородская область |

y = 429,62e0,0556x |

R² = 0,94 |

|

10 |

Оренбургская область |

y = 351,01e0,0576x |

R² = 0,98 |

|

11 |

Пензенская область |

y = 19,08x + 337,03 |

R² = 0,94 |

|

12 |

Самарская область |

y = 519,78e0,0414x |

R² = 0,83 |

|

13 |

Саратовская область |

y = 488,05e0,0421x |

R² = 0,98 |

|

14 |

Ульяновская область |

y = 345,65e0,0479x |

R² = 0,88 |

На основе построенных моделей был построен среднесрочный прогноз до 2015 года динамики развития социально-экономической привлекательности регионов ПФО (Таблица

1.4).

Таблица 1.4 – Динамика роста значений сводного интегрального индекса социально-экономической привлекательности региона (индекс СЭП)

|

2005 (факт) |

2006 (факт) |

2007 (факт) |

2008 (факт) |

2009 (факт) |

2010 (факт) |

2011 (факт) |

2012 (прогноз) |

2013 (прогноз) |

2014 (прогноз) |

2015 (прогноз) |

|

|

Республика Башкортостан |

456 |

469 |

517 |

559 |

558 |

566 |

631 |

655 |

689 |

726 |

764 |

|

Республика Марий Эл |

318 |

321 |

334 |

347 |

373 |

390 |

415 |

427 |

448 |

469 |

491 |

|

Республика Мордовия |

351 |

346 |

364 |

398 |

419 |

420 |

426 |

450 |

466 |

481 |

496 |

|

Республика Татарстан |

525 |

519 |

618 |

671 |

685 |

740 |

818 |

877 |

947 |

1022 |

1103 |

|

Удмуртская Республика |

367 |

365 |

393 |

421 |

444 |

448 |

484 |

505 |

530 |

556 |

584 |

|

Чувашская Республика |

382 |

373 |

417 |

430 |

447 |

461 |

493 |

512 |

535 |

560 |

585 |

|

Пермский край |

409 |

414 |

475 |

532 |

540 |

579 |

647 |

692 |

748 |

809 |

874 |

|

Кировская область |

289 |

331 |

354 |

386 |

390 |

391 |

419 |

421 |

428 |

435 |

441 |

|

Нижегородская область |

443 |

490 |

505 |

559 |

566 |

572 |

646 |

670 |

709 |

749 |

792 |

|

Оренбургская область |

376 |

381 |

418 |

449 |

480 |

491 |

520 |

556 |

589 |

624 |

661 |

|

Пензенская область |

367 |

357 |

395 |

414 |

438 |

457 |

464 |

490 |

509 |

528 |

547 |

|

Самарская область |

534 |

557 |

608 |

646 |

616 |

632 |

718 |

724 |

754 |

786 |

820 |

|

Саратовская область |

512 |

520 |

556 |

587 |

606 |

617 |

658 |

683 |

713 |

744 |

776 |

|

Ульяновская область |

365 |

362 |

397 |

447 |

451 |

447 |

475 |

507 |

532 |

558 |

585 |

Представленные в таблице 1.3 расчетные данные демонстрируют поступательный положительный тренд социально-экономической привлекательности абсолютно по всем регионам Приволжского федерального округа на перспективу до 2015 года. Вместе с тем, интересным в аналитическом плане представляется то, что значения рейтингов подвергаются изменениям. Причем данные изменения характерны, преимущественно, для регионов с более низкими значениями индекса социально-экономической привлекательности. По всей видимости, такие различия в динамике роста индекса СЭП обусловлены эффектом высокой базы в наиболее развитых, в социально-экономическом отношении, регионах ПФО. В связи с этим абсолютно логичным представляется наличие у данных регионов более низких значений динамики роста. И наоборот, менее развитые в социально-экономическом плане регионы должны демонстрировать на фоне низких базовых значений основных факторов производства более высокие темпы развития. Однако данная гипотеза находит свое подтверждение только лишь для регионов-лидеров.

Еще одной интересной особенностью является противоречивость прогнозируемых значений темпов социально-экономического развития в разрезе отдельных регионов. Несмотря на, казалось бы, имеющий место эффект низкой базы, характерный для регионов с невысокими значениями индекса СЭП, темпы их развития в период в 2013-2015гг. ожидаются преимущественно невысокими. К примеру, из числа регионов-аутсайдеров лишь Ульяновская область будет демонстрировать в оцениваемом периоде высокие темпы роста (среднегодовая динамика роста индекса СЭП более 5%).

Вызывает интерес в научно-познавательном плане также и то, что в прогнозируемом периоде времени является «перетасовка» регионов-лидеров в рейтинговой системе. К примеру, ожидается, что уже к 2015 году Пермский край опередит по уровню социально-экономической привлекательности такой динамично развивающийся регион как Самарская область

Как видно из таблицы 1.4 регионы–аутсайдеры показывают разнонаправленность динамики роста индекса СЭП. Так, например, абсолютное большинство регионов из нижней части рейтинговой таблицы демонстрируют достаточно низкие значения роста. Несомненно, данное обстоятельство в значительной степени будет еще более ограничивать конкурентоспособность таких регионов в долгосрочной перспективе (к рассматриваемой группе регионов относятся: Ульяновская область, Удмуртская Республика, Кировская область и Республика Марий Эл).

В группе регионов-лидеров также наблюдаются разнонаправленные тенденции развития социально-экономической привлекательности. Несмотря на схожую динамику роста индекса СЭП, все же наиболее низкие значения у таких регионов ПФО, как Самарская и Саратовская области. Это может свидетельствовать о том, что в долгосрочной перспективе данные регионы могут ослабить свои позиции в рейтинге социальноэкономической привлекательности.

Таблица 1.4 – Динамика рейтинга регионов ПФО по уровню развития социально-

экономической привлекательности

|

2010 |

2015 |

Изменение значения рейтинга |

Средний уровень темпов прироста индекса СЭП в период с 2010 по 2015гг., в % |

|

|

Республика Татарстан |

1 |

1 |

7,8 |

|

|

Самарская область |

2 |

3 |

3,4 |

|

|

Саратовская область |

3 |

5 |

4,2 |

|

|

Нижегородская область |

4 |

4 |

С__) |

5,2 |

|

Пермский край |

5 |

2 |

▲ |

7,8 |

|

Республика Башкортостан |

6 |

6 |

4,9 |

|

|

Оренбургская область |

7 |

7 |

6,2 |

|

|

Пензенская область |

8 |

11 |

4,2 |

|

|

Чувашская Республика |

9 |

8 |

▲ |

4,4 |

|

Ульяновская область |

10 |

9 |

▲ |

5,3 |

|

Удмуртская Республика |

11 |

10 |

▲ |

4,8 |

|

Республика Мордовия |

12 |

12 |

3,9 |

|

|

Кировская область |

13 |

14 |

1,3 |

|

|

Республика Марий Эл |

14 |

13 |

▲ |

4,3 |

Наглядно основные тенденции в развитии регионов Приволжского федерального округа можно увидеть на рисунке 1.2.

Рисунок 1.2 – Позиционирование регионов по уровню социально – экономического развития (размер пузырька показывает средний уровень темпов прироста индекса СЭП, в %), 2010 год

Представленные в пузырьковой диаграмме данные подтверждают ранее упомянутые предположения о наличии в условных двух группах регионов ПФО (регионы– лидеры и регионы-аутсайдеры) значительной дифференциации в прогнозируемых темпах роста индекса СЭП. Наиболее большой диаметр пузырьков, характеризующих темпы прироста индекса СЭП в период с 2005 по 2010гг., демонстрируют Пензенская область, Республика Мордовия, Чувашская Республика и Республика Татарстан.

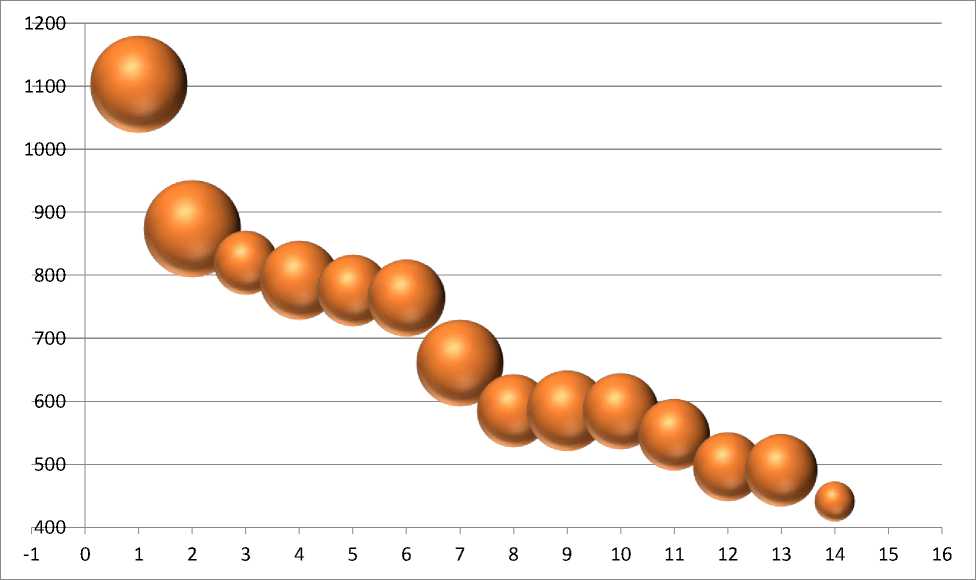

Ожидается, что к 2015 году за счет более быстрой динамики развития индекса СЭП дифференциация между двумя рассматриваемыми группами регионов ПФО будет смягчаться (Рисунок 1.3). Конечно же, регионы-аутсайдеры не смогут добиться значений, характеризующих социально-экономическую привлекательность, присущую регионам– лидерам. Однако тенденция сближения регионов по рассматриваемому интегральному индексу СЭП имеет место быть в случае инерционности развития социальных и экономических процессов, протекающих в Приволжском федеральном округе.

В среднесрочной перспективе следует ожидать изменения занимаемых позиций в рейтинге социально-экономической привлекательности регионов ПФО. К 2015г. Республика Татарстан не только сохранит свои позиции, но и в значительной степени укрепит свое стратегическое лидерство (индекс СЭП составит 1103 баллов из 1200 возможных). При этом отрыв от ближайших «преследователей» - Пермского края и Самарской области – составит 229 и 283 баллов соответственно. Изменение позиций для остальной пятерки лидеров не ожидается.

-

1 Республика Татарстан

-

2 Пермский край

-

3 Самарская область

-

4 Нижегородская область

-

5 Саратовская область

|

6 |

Республика Башкортостан |

|

7 |

Оренбургская область |

|

8 |

Чувашская Республика |

|

9 |

Ульяновская область |

|

10 |

Удмуртская Республика |

|

11 |

Пензенская область |

|

12 |

Республика Мордовия |

|

13 |

Республика Марий Эл |

14 Кировская область

Рисунок 1.3 – Позиционирование регионов по уровню социально – экономического развития (размер пузырька показывает средний уровень темпов прироста индекса СЭП, в %), 2015 год

Вместе с тем изменения будут происходить во второй группе регионов, условно отнесенных к аутсайдерам. Прогнозируется, что Ульяновская область и Чувашская республика могут вплотную приблизиться по уровню индекса СЭП к группе регионов-лидеров. Кроме того, в регионах второй группы ожидается повышение социальноэкономической привлекательности также и в Республике Мордовия. В двух регионах ПФО рейтинг социально-экономической привлекательности снизится: в Кировской и Пензенской областях. И это несмотря на то, что абсолютные значения индекса СЭП в рассматриваемых регионах повысятся. Однако динамика такого роста будет демонстрировать более низкие темпы, чем в целом по другим регионам Приволжского федерального округа.

Итак, представленная в статье методология оценки и анализа социальноэкономической привлекательности территориальных образований позволяет выявлять не только интегральные значения показателей, определяющие динамику и уровень социальноэкономического развития, но и разрабатывать прогностические модели территориального развития. Более того, разработанный методический инструментарий в полной мере может использоваться при проведении факторного анализа изменения результирующих показателей, оценивающих качество экономического развития территорий.

Концепция методологии прогнозирования социально-экономического развития регионов

Ельшин Л. А., Шакирова А. И.

Ключевыми задачами оценки социально-экономической привлекательности регионов является выявление основополагающих тенденций, определяющих динамику их развития, а также разработка стратегий, включающих в себя меры по поддержанию и сохранению положительной траектории экономического развития, либо меры, направленные на преодоление сформировавшихся негативных тенденций.

Разработка стратегии повышения эффективности реализации социальноэкономического потенциала регионов должна опираться на прогностические модели, раскрывающие характер и возможную динамику основных макроэкономических показателей на средне- и долгосрочную перспективу.

В данной работе предпринимается попытка построения прогнозной модели, оценивающей динамику социально-экономической привлекательности регионов Приволжского федерального округа на период до 2020 года.

Для определения социально-экономической привлекательности отдельного региона строится конкретная система показателей. В общем виде система показателей представляет собой совокупность комплексных и единичных параметров, характеризующих уровень социально-экономической привлекательности.

Существенно, что параметры социально-экономической привлекательности отдельного региона, входящие в систему показателей, должны включать измеримые (объективные) и неизмеримые (субъективные) данные.

Для определения значений измеримых показателей используются в основном инструментальный, расчетный и статистический методы. Для качественных описаний неизмеримых показателей социально-экономической привлекательности региона применяются социологический и экспертный методы.

В соответствии с вышеизложенным, нами представлены методологические подходы к обоснованию интегрального показателя социально-экономической привлекательности региона, дано его определение, теоретически обоснованы показатели, включаемые в его состав, а также выявлены факторы, влияющие на индекс социальноэкономической привлекательности региона, что нашло комплексное отражение в экономико-математической модели, представленной нами в следующем параграфе исследования.

С целью решения задачи определения количественно измеряемых индикативных показателей социально-экономической привлекательности региона, на основании комплексного многомерного исследования были выделены 12 блоков факторов, оказывающих наиболее сильное влияние на ее уровень.

-

XIII. Уровень развития транспортной инфраструктуры.

-

XIV. Демографический потенциал регионов.

-

XV. Степень развития трудовых ресурсов.

-

XVI. Развитие информационно-коммуникационных технологий.

-

XVII. Сельскохозяйственный потенциал;

-

XVIII. Промышленный потенциал.

-

XIX. Степень развития энергетического комплекса

-

XX. Уровень развития рыночной инфраструктуры.

-

XXI. Инвестиционная привлекательность

-

XXII. Научно-образовательный потенциал;

-

XXIII. Криминогенный фактор.

-

XXIV. Степень экологического благополучия.

Данная группа индикаторов находят отражение в интегральных показателях.

Для количественной оценки уровня социально-экономической привлекательности регионов ПФО по каждому блоку факторов на основании проведенного исследования были определены индикативные показатели (таблица 1.1). Выбор критериев для построения интегрального показателя (индекса) социально-экономической привлекательности регионов осуществлялся из доступной статистической базы. Система показателей не содержит экспертных показателей или показателей, основанных на результатах опросов экономических хозяйствующих субъектов.

Разработанный в работе методический инструментарий анализа факторов социально-экономической привлекательности на основе оценки значений уровня интегральных показателей, позволяет разрабатывать различные сценарии регионального развития с учетом программирования динамики того или иного фактора. При этом следует сразу оговорится, что в данной работе в качестве основополагающего сценария был принят сценарий, предусматривающий инерционность развития факторов, определяющих конкурентоспособность регионов ПФО. К данным факторам относятся: уровень развития транспортной инфраструктуры; демографический потенциал регионов; степень развития трудовых ресурсов; развитие информационно-коммуникационных технологий; сельскохозяйственный потенциал; промышленный потенциал; степень развития энергетического комплекса; уровень развития рыночной инфраструктуры; инвестиционная привлекательность; научно-образовательный потенциал; криминогенный фактор; степень экологического благополучия.

Таблица 1.1

Система показателей для определения индекса социально-экономической привлекательности региона

|

Индикаторы |

Показатели социально-экономической привлекательности региона |

|

XIII. Уровень развития транспортной инфраструктуры |

|

|

XIV. Демографический потенциал |

|

|

XV. Степень развития трудовых ресурсов |

|

|

XVI. Развитие информационнокоммуникационных технологий |

|

|

XVII. Сельскохозяйственный потенциал |

|

|

XVIII. Промышленный потенциал |

|

Продолжение таблицы 1.1

|

|

|

XIX. Степень развития энергетического комплекса |

|

|

XX. Уровень развития рыночной инфраструктуры |

|

|

XXI. Инвестиционная привлекательность |

|

|

XXII. Научнообразовательный потенциал |

|

|

XXIII. Криминогенный фактор |

72. Число зарегистрированных преступлений на 100000 человек населения |

|

XXIV. Степень экологического благополучия |

|

*Показатель розничного товарооборота на душу населения выполняет двойную функцию: отражает средний уровень индивидуального товарного потребления и в то же время обеспечивает региональную и динамическую сопоставимость товарооборота. Показатели товарооборота и товарооборота на душу населения в распределении по регионам позволяют вывить роль каждого региона в общем рыночном процессе и охарактеризовать межрегиональные различия уровня удовлетворения спроса.

Расчет индекса социально-экономической привлекательности был проведен на основании официальных статистических данных по регионам Приволжского федерального округа. Данный расчет логично представить в виде проведения последовательных этапов.

Этап 1. Формирование макета базы данных с названиями строк и столбцов. Первичная база должна включать всю совокупность регионов Приволжского федерального округа (14), а также перечень исходных 37 показателей, формирующих индекс социальноэкономической привлекательности регионов (строки таблицы).

Этап 2. Вычисляются минимальные и максимальные значения, а также интервал диапазона по каждому показателю.

Этап 3. Разбиение интервала значений каждого показателя на 10 равных частей и определение диапазонов значений исходных показателей, включенных в индекс социальноэкономической привлекательности регионов, соответствующих 10-балльной шкале.

Этап 4. В соответствии с балльной шкалой составление таблицы, где каждому исходному значению показателя присвоено количество баллов для соответствующего региона Приволжского федерального округа, причем позитивному показателю присвоено положительное значение соответствующего балла, негативному показателю – отрицательное значение балла.

Этап 5. Сумма баллов по всем показателям формирует индекс социальноэкономической привлекательности регионов. В результате суммарной оценки индекса строится ранговая шкала регионов ПФО.

Таким образом, на основе поэтапных шагов рассчитан индекс социальноэкономической привлекательности регионов Приволжского федерального округа, что позволило их ранжировать по степени социально-экономической привлекательности (таблица 1.2).

Таблица 1.2 – Значения и рейтинг индекса социально-экономической привлекательности регионов ПФО по регионам за 2005-2010 гг.

|

№ |

Регион |

Количество баллов |

Рейтинг, 2011 год |

||||||

|

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

2010 |

2011 |

|||

|

1 |

Республика Татарстан |

525 |

519 |

618 |

671 |

685 |

740 |

818 |

1 |

|

2 |

Самарская область |

534 |

557 |

608 |

646 |

616 |

632 |

718 |

2 |

|

3 |

Саратовская область |

512 |

520 |

556 |

587 |

606 |

617 |

658 |

3 |

|

4 |

Пермский край |

409 |

414 |

475 |

532 |

540 |

579 |

647 |

4 |

|

5 |

Нижегородская область |

443 |

490 |

505 |

559 |

566 |

572 |

646 |

5 |

|

6 |

Республика Башкортостан |

456 |

469 |

517 |

559 |

558 |

566 |

631 |

6 |

|

7 |

Оренбургская область |

376 |

381 |

418 |

449 |

480 |

491 |

520 |

7 |

|

8 |

Чувашская Республика |

382 |

373 |

417 |

430 |

447 |

461 |

493 |

8 |

|

9 |

Удмуртская Республика |

367 |

365 |

393 |

421 |

444 |

448 |

484 |

9 |

|

10 |

Ульяновская область |

365 |

362 |

397 |

447 |

451 |

447 |

475 |

10 |

|

11 |

Пензенская область |

367 |

357 |

395 |

414 |

438 |

457 |

464 |

11 |

|

12 |

Республика Мордовия |

351 |

346 |

364 |

398 |

419 |

420 |

426 |

12 |

|

13 |

Кировская область |

289 |

331 |

354 |

386 |

390 |

391 |

419 |

13 |

|

14 |

Республика Марий Эл |

318 |

321 |

334 |

347 |

373 |

390 |

415 |

14 |

^'

о?

И 2005 год и 2011 год

Рисунок 1.1 - Рейтинг индекса социально-экономической привлекательности регионов ПФО

На основании данных, раскрывающих характер и динамику индекса социально- экономической привлекательности регионов ПФО, осуществлен прогноз значений данного индекса на период до 2015 года (Таблица 1.3). В качестве инструментария прогноза, с учетом выбранной гипотезы об инерционном сценарии развития, был выбран метод экстраполяции данных. Экстраполяция статистических данных выражает условное продолжение тенденций в будущее, закономерности развития которых в прошлом и настоящем в достаточной степени хорошо известны. В результате проведения экспериментальных расчетов, направленных на определение наиболее оптимальных экономико-математических моделей, определяющих характер и тенденции развития региональной социально-экономической привлекательности, были построены соответствующие регрессионные модели, отражающие специфические особенности развития каждого региона Приволжского федерального округа (Таблица 1.3).

Таблица 1.3 – Регрессионные модели, определяющие тенденции развития регионов ПФО

|

№ |

Наименование региона |

Регрессионная модель |

Значение коэффициента детерминации, R2 |

|

1 |

Республика Башкортостан |

y = 434,8e0,0512x |

R² = 0,93 |

|

2 |

Республика Марий Эл |

y = 295,07e0,0463x |

R² = 0,97 |

|

3 |

Республика Мордовия |

y = 15,283x + 328,08 |

R² = 0,91 |

|

4 |

Республика Татарстан |

y = 475,67e0,0765x |

R² = 0,95 |

|

5 |

Удмуртская Республика |

y = 342e0,0486x |

R² = 0,96 |

|

6 |

Чувашская Республика |

y = 356,9e0,045x |

R² = 0,94 |

|

7 |

Пермский край |

y = 371,91e0,0777x |

R² = 0,96 |

|

8 |

Кировская область |

y = 63,784ln(x) + 288,23 |

R² = 0,98 |

|

9 |

Нижегородская область |

y = 429,62e0,0556x |

R² = 0,94 |

|

10 |

Оренбургская область |

y = 351,01e0,0576x |

R² = 0,98 |

|

11 |

Пензенская область |

y = 19,08x + 337,03 |

R² = 0,94 |

|

12 |

Самарская область |

y = 519,78e0,0414x |

R² = 0,83 |

|

13 |

Саратовская область |

y = 488,05e0,0421x |

R² = 0,98 |

|

14 |

Ульяновская область |

y = 345,65e0,0479x |

R² = 0,88 |

На основе построенных моделей был построен среднесрочный прогноз до 2015 года динамики развития социально-экономической привлекательности регионов ПФО (Таблица 1.4).

Таблица 1.4 – Динамика роста значений сводного интегрального индекса социально-экономической привлекательности региона

(индекс СЭП)

|

2005 (факт) |

2006 (факт) |

2007 (факт) |

2008 (факт) |

2009 (факт) |

2010 (факт) |

2011 (факт) |

2012 (прогноз) |

2013 (прогноз) |

2014 (прогноз) |

2015 (прогноз) |

|

|

Республика Башкортостан |

456 |

469 |

517 |

559 |

558 |

566 |

631 |

655 |

689 |

726 |

764 |

|

Республика Марий Эл |

318 |

321 |

334 |

347 |

373 |

390 |

415 |

427 |

448 |

469 |

491 |

|

Республика Мордовия |

351 |

346 |

364 |

398 |

419 |

420 |

426 |

450 |

466 |

481 |

496 |

|

Республика Татарстан |

525 |

519 |

618 |

671 |

685 |

740 |

818 |

877 |

947 |

1022 |

1103 |

|

Удмуртская Республика |

367 |

365 |

393 |

421 |

444 |

448 |

484 |

505 |

530 |

556 |

584 |

|

Чувашская Республика |

382 |

373 |

417 |

430 |

447 |

461 |

493 |

512 |

535 |

560 |

585 |

|

Пермский край |

409 |

414 |

475 |

532 |

540 |

579 |

647 |

692 |

748 |

809 |

874 |

|

Кировская область |

289 |

331 |

354 |

386 |

390 |

391 |

419 |

421 |

428 |

435 |

441 |

|

Нижегородская область |

443 |

490 |

505 |

559 |

566 |

572 |

646 |

670 |

709 |

749 |

792 |

|

Оренбургская область |

376 |

381 |

418 |

449 |

480 |

491 |

520 |

556 |

589 |

624 |

661 |

|

Пензенская область |

367 |

357 |

395 |

414 |

438 |

457 |

464 |

490 |

509 |

528 |

547 |

|

Самарская область |

534 |

557 |

608 |

646 |

616 |

632 |

718 |

724 |

754 |

786 |

820 |

|

Саратовская область |

512 |

520 |

556 |

587 |

606 |

617 |

658 |

683 |

713 |

744 |

776 |

|

Ульяновская область |

365 |

362 |

397 |

447 |

451 |

447 |

475 |

507 |

532 |

558 |

585 |

Представленные в таблице 1.3 расчетные данные демонстрируют поступательный положительный тренд социально-экономической привлекательности абсолютно по всем регионам Приволжского федерального округа на перспективу до 2015 года. Вместе с тем, интересным в аналитическом плане представляется то, что значения рейтингов подвергаются изменениям. Причем данные изменения характерны, преимущественно, для регионов с более низкими значениями индекса социально-экономической привлекательности. По всей видимости, такие различия в динамике роста индекса СЭП обусловлены эффектом высокой базы в наиболее развитых, в социально-экономическом отношении, регионах ПФО. В связи с этим абсолютно логичным представляется наличие у данных регионов более низких значений динамики роста. И наоборот, менее развитые в социально-экономическом плане регионы должны демонстрировать на фоне низких базовых значений основных факторов производства более высокие темпы развития. Однако данная гипотеза находит свое подтверждение только лишь для регионов-лидеров.

Еще одной интересной особенностью является противоречивость прогнозируемых значений темпов социально-экономического развития в разрезе отдельных регионов. Несмотря на, казалось бы, имеющий место эффект низкой базы, характерный для регионов с невысокими значениями индекса СЭП, темпы их развития в период в 2013-2015гг. ожидаются преимущественно невысокими. К примеру, из числа регионов-аутсайдеров лишь Ульяновская область будет демонстрировать в оцениваемом периоде высокие темпы роста (среднегодовая динамика роста индекса СЭП более 5%).

Вызывает интерес в научно-познавательном плане также и то, что в прогнозируемом периоде времени является «перетасовка» регионов-лидеров в рейтинговой системе. К примеру, ожидается, что уже к 2015 году Пермский край опередит по уровню социально-экономической привлекательности такой динамично развивающийся регион как Самарская область

Как видно из таблицы 1.4 регионы–аутсайдеры показывают разнонаправленность динамики роста индекса СЭП. Так, например, абсолютное большинство регионов из нижней части рейтинговой таблицы демонстрируют достаточно низкие значения роста. Несомненно, данное обстоятельство в значительной степени будет еще более ограничивать конкурентоспособность таких регионов в долгосрочной перспективе (к рассматриваемой группе регионов относятся: Ульяновская область, Удмуртская Республика, Кировская область и Республика Марий Эл).

В группе регионов-лидеров также наблюдаются разнонаправленные тенденции развития социально-экономической привлекательности. Несмотря на схожую динамику роста индекса СЭП, все же наиболее низкие значения у таких регионов ПФО, как Самарская и Саратовская области. Это может свидетельствовать о том, что в долгосрочной перспективе данные регионы могут ослабить свои позиции в рейтинге социальноэкономической привлекательности.

Таблица 1.4 – Динамика рейтинга регионов ПФО по уровню развития социально- экономической привлекательности

|

2010 |

2015 |

Изменение значения рейтинга |

Средний уровень темпов прироста индекса СЭП в период с 2010 по 2015гг., в % |

|

|

Республика Татарстан |

1 |

1 |

7,8 |

|

|

Самарская область |

2 |

3 |

3,4 |

|

|

Саратовская область |

3 |

5 |

4,2 |

|

|

Нижегородская область |

4 |

4 |

о |

5,2 |

|

Пермский край |

5 |

2 |

▲ |

7,8 |

|

Республика Башкортостан |

6 |

6 |

4,9 |

|

|

Оренбургская область |

7 |

7 |

6,2 |

|

|

Пензенская область |

8 |

11 |

4,2 |

|

|

Чувашская Республика |

9 |

8 |

4,4 |

|

|

Ульяновская область |

10 |

9 |

△ |

5,3 |

|

Удмуртская Республика |

11 |

10 |

▲ |

4,8 |

|

Республика Мордовия |

12 |

12 |

3,9 |

|

|

Кировская область |

13 |

14 |

1,3 |

|

|

Республика Марий Эл |

14 |

13 |

4,3 |

Наглядно основные тенденции в развитии регионов Приволжского федерального округа можно увидеть на рисунке 1.2.

Рисунок 1.2 – Позиционирование регионов по уровню социально – экономического развития (размер пузырька показывает средний уровень темпов прироста индекса СЭП, в %), 2010 год

Представленные в пузырьковой диаграмме данные подтверждают ранее упомянутые предположения о наличии в условных двух группах регионов ПФО (регионы– лидеры и регионы-аутсайдеры) значительной дифференциации в прогнозируемых темпах роста индекса СЭП. Наиболее большой диаметр пузырьков, характеризующих темпы прироста индекса СЭП в период с 2005 по 2010гг., демонстрируют Пензенская область, Республика Мордовия, Чувашская Республика и Республика Татарстан.

Ожидается, что к 2015 году за счет более быстрой динамики развития индекса СЭП дифференциация между двумя рассматриваемыми группами регионов ПФО будет смягчаться (Рисунок 1.3). Конечно же, регионы-аутсайдеры не смогут добиться значений, характеризующих социально-экономическую привлекательность, присущую регионам– лидерам. Однако тенденция сближения регионов по рассматриваемому интегральному индексу СЭП имеет место быть в случае инерционности развития социальных и экономических процессов, протекающих в Приволжском федеральном округе.

В среднесрочной перспективе следует ожидать изменения занимаемых позиций в рейтинге социально-экономической привлекательности регионов ПФО. К 2015г. Республика Татарстан не только сохранит свои позиции, но и в значительной степени укрепит свое стратегическое лидерство (индекс СЭП составит 1103 баллов из 1200 возможных). При этом отрыв от ближайших «преследователей» - Пермского края и Самарской области – составит 229 и 283 баллов соответственно. Изменение позиций для остальной пятерки лидеров не ожидается.

-1 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

-

1 Республика Татарстан

-

2 Пермский край

-

3 Самарская область

-

4 Нижегородская область

-

5 Саратовская область

-

6 Республика Башкортостан

7

Оренбургская область

8

Чувашская Республика

9

Ульяновская область

10

Удмуртская Республика

11

Пензенская область

12

Республика Мордовия

13

Республика Марий Эл

14

Кировская область

Рисунок 1.3 – Позиционирование регионов по уровню социально – экономического развития (размер пузырька показывает средний уровень темпов прироста индекса СЭП, в %), 2015 год

Вместе с тем изменения будут происходить во второй группе регионов, условно отнесенных к аутсайдерам. Прогнозируется, что Ульяновская область и Чувашская республика могут вплотную приблизиться по уровню индекса СЭП к группе регионов-лидеров. Кроме того, в регионах второй группы ожидается повышение социальноэкономической привлекательности также и в Республике Мордовия. В двух регионах ПФО рейтинг социально-экономической привлекательности снизится: в Кировской и Пензенской областях. И это несмотря на то, что абсолютные значения индекса СЭП в рассматриваемых регионах повысятся. Однако динамика такого роста будет демонстрировать более низкие темпы, чем в целом по другим регионам Приволжского федерального округа.

Итак, представленная в статье методология оценки и анализа социальноэкономической привлекательности территориальных образований позволяет выявлять не только интегральные значения показателей, определяющие динамику и уровень социальноэкономического развития, но и разрабатывать прогностические модели территориального развития. Более того, разработанный методический инструментарий в полной мере может использоваться при проведении факторного анализа изменения результирующих показателей, оценивающих качество экономического развития территорий.