Концепция программного решения проблем формирования и развития территориально-хозяйственных систем

Автор: Лаженцев Виталий Николаевич

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Стратегия социально-экономического развития

Статья в выпуске: 5 т.10, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье систематизированы проблемы территориального развития с позиции тех теорий и концепций, которые характерны для традиционной социально-экономической географии. К таковым отнесены проблемы: районно-комплексная, узловая народнохозяйственная и территориально-отраслевая. Роль социально-экономической географии в научном объяснении и решении данных проблем усиливается, поскольку она имеет научно-исследовательские программы, раскрывающие диалектику познания территориальной организации общества и хозяйства на основе не одной теории и не простого набора теорий, а их междисциплинарного синтеза. Научно-исследовательская программа относительно автономна от практики и «передает» ей только свои важнейшие результаты, в том числе для организации программно-целевого управления. Цель статьи - включить в методологию изучения территориальной организации хозяйства анализ взаимосвязи категорий «проблема» и «программа». Опираясь на опыт отечественных и зарубежных исследований, автор показывает, что комбинация «проблема-программа» дает дополнительный эффект в научном объяснении территориального развития, если «проблема» представлена в виде сложного теоретического или практического вопроса, ответ на который требует как базовых, так и новых знаний, а «научно-исследовательская программа» - как одна из основных единиц науки (по И. Лакатосу). В таком случае структурно-функциональная динамика развития конкретного региона рассматривается со стороны организации деятельности по решению проблем определенного типа с опорой на исследовательские и хозяйственные программы. Переход от исследовательских к хозяйственным программам, по мнению автора, целесообразно осуществлять в определенной последовательности, а именно в той, какую «проживает» сама проблема по этапам: научно-поисковому, научно-техническому и организационно-экономическому. Приведены примеры по проблеме совмещения трех начал общественного развития - экономической эффективности, социальной справедливости и экологического благополучия, анизотропной модели комплекса коммуникационных сетей (по Р. Доманьски), в рамках которой данная проблема могла бы быть рассмотрена, проблемного подхода к анализу территориальной структуры хозяйства регионов Европейского Севера России.

Проблема, программа, территориальное развитие, территориальные комплексные и территориально-отраслевые проблемы, хозяйственная программа, научно-исследовательская программа

Короткий адрес: https://sciup.org/147109994

IDR: 147109994 | УДК: 338.924 | DOI: 10.15838/esc.2017.5.53.3

Текст научной статьи Концепция программного решения проблем формирования и развития территориально-хозяйственных систем

Проблема – неудовлетворительное состояние целеустремленной общественной системы, выход из которого требует преодоления определенных трудностей, в том числе в части получения новых знаний. Проблема как категория научного познания и приобретения практического опыта в настоящее время во все большей мере рассматривается с точки зрения методологии и организации мыслительной деятельности. Это значит, что проблема должна быть осознана как отражение реальной или желаемой действительности; в ходе ее решения необходимо получить новые знания не только о рассматриваемом объекте и множестве предметов, его характеризующих, но и о самой деятельности. В нашем случае речь идет о деятельности особого рода, которую Г.П. Щедровицкий обозначил как «становление, оформление и частичное обособление проектирования», когда рассматривается соотношение естественного и искусственного в объектах нашей деятельности [22, с. 67, 68]. Проектирование здесь трактуется весьма широко, включая все стадии прогнозирования, составления программ, технических и социальных проектов.

В книге Р. Акоффа и Ф. Эмери «О целеустремленных системах» проведена генеральная мысль: будущее может быть приближено к тому, каким его проектирует субъект управления [1]. Е.Н. Князева, усиливая данную методологическую позицию, отмечает: «…Человек в своих процессах восприятия, мышления и деятельности не столько отражает окружающий мир, сколько активно творит, конструирует его»1. Поэтому формулировка проблемного вопроса во многом зависит от мировоззрения управленца или научного работника, от выбора ими ценности и цели. Здесь проблемность выражается в неоднозначности философско-методологических трактовок категории «цель», которая «служит побудителем действия, моментом его причинной обусловленности и регуляции…» [14, с. 182].

Следует также различать «целенаправленность» в объективном смысле и «целеустремленность» в субъективном. Объективное отражает закономерности и тенденции естественно-исторических процессов. Субъективное фиксирует оценку данных процессов в рамках определенным образом организованной мыслительной деятельности, а именно путем целеполагания (наши намерения), целеопределения (корректировка намерений под влиянием конкретных обстоятельств), целереализации (выбор специфических средств получения намеченного результата) [3].

Слово «проблема» в быту применяется весьма часто, но, как правило, не по сути дела. В науке и управлении от такого рода простоты надо отказаться. Если решаемая задача действительно сложная, но при этом все исходные данные известны и не противоречивы, то она не является проблемой. Научные работники, занимающие тематикой территориального развития, склонны «проблему» рассматривать как категорию познания, к которой применимы типология и классификация.

В условиях планово-директивной экономики сложилась традиция при размещении производительных сил СССР рассматривать проблемы трех видов: районно-комплексная, узловая народнохозяйственная, территориально-отраслевая.

В основании выявления и решения районнокомплексной проблемы лежал опыт разработки и выполнения Плана ГОЭЛРО, а в последующем – проведение технико-экономических расчетов по различным вариантам оптимизации пространственных параметров производственных комплексов. Классическими стали, например, многовариантные расчеты Н.Н. Ко-лосовского по Ангарскому проекту и УралоКузнецкому комбинату [9], И.П. Бардина, А.Е. Пробста и В.В. Рикмана по Северной угольно-металлургической базе на основе углей Печорского бассейна и железных руд Кольско-Карельского региона [6] и др. В ИЭ и ОППСО АН СССР в районно-комплексом ключе рассматривались проблемы формирования Западно-Сибирского нефтегазового комплекса и развития зоны Байкало-Амурской магистрали. Данный вид проблем характеризовался одновременно и как производственно-технологический, и как социально-экономический.

В настоящее время (уже с учетом особенностей рыночной экономики и ее государственного регулирования) следовало бы попытаться аналогичным образом рассмотреть и сделать технико-экономические расчеты по ряду районно-комплексных проблем, например, по вариантам реконструкции и перспективного развития Северного морского пути, Волжского речного пути, строительства и комплексного развития зоны, предполагаемой к строительству железной дороги Архангельск – Сыктывкар – Соликамск (Белкомур) и др. Это не возврат к планово-директивному мышлению, но осознание необходимости включения особо важных народнохозяйственных объектов в систему программного управления, характерного для всех развитых стран.

Районно-комплексная проблема непосредственно не связана с экономическим районированием, но решается с учетом накопленного научно-технического, трудового и производственного потенциала экономических районов, где она «размещается». В связи с этим обстоятельством напомним, что В.М. Четыркин (один из основателей теории порайонной организации хозяйства и общества) сомневался в правильности использования слова «районно», поскольку речь идет не о районах, а скорее о зонах технологически и экономически связанных между собой предприятий, производственной и социальной инфраструктуры. Но указанное название «закрепилось», и его, по-видимому, менять не следует.

В.М. Четыркину принадлежит идея узловой народнохозяйственной проблемы , специфической для каждого района, «которая связывает в единый узел все факты и явления, свойственные данному району, которая тем самым раскрывает сущность взаимозависимостей и взаимодействий, объединяющих многообразную производственную деятельность в единое производственное целое (комплекс); которая вместе с тем выявляет и характер внутреннего и внешнего обмена веществ, совершающегося в процессе производства, в процессе трудовой деятельности людей, которая тем самым в процессе своего разрешения обеспечивает наиболее рациональное развитие, углубление и укрепление общегосударственной производственной специализации района» [20, с. 61].

Процитированное определение, действительно, соответствует философской трактовке категории «проблема», вместе с тем его трудно конкретизировать и использовать в изучении районов. Поскольку научный авторитет Владимира Михайловича Четыркина был и остается высоким, постольку некоторые экономисты-географы (включая автора данной статьи) «с удовольствием» ссылаются на указанное определение узловой народнохозяйственной проблемы, но за проблему выдают то, чем они занимаются; у каждого получается своя узловая проблема. Такая методологическая погрешность в принципе не вредит тому или иному исследованию, так как оно обычно изначально не нацелено на выявление и изучение «проблемы» в строгом понимании В.М. Четыркина.

Вопрос о следовании Четыркину пока остается открытым, во всяком случае, для автора. Чтобы приблизиться к методологически правильному толкованию узловой народнохозяйственной проблемы, обратим внимание на следующую позицию В.М. Четыркина: одна и та же социально-экономическая задача в разных районах решается разными методами с учетом сложной системы природных и экономических условий. К этому ключевому положению добавим тезис о том, что методы характеризуют разнообразие деятельности; деятельность должна быть системно организована; проблема самой реальной жизни (неудовлетворительное состо- яние чего-либо) смещается в сторону проблемы организации деятельности по разрешению данной неудовлетворенности.

Такой ход рассуждений наиболее конструктивно выражен в статье А.И. Чистобаева и Ю.Н. Баженова, опубликованной в 1985 г. и повторенной в сокращенном виде в книге [21]. «Совокупность различных социально-экономических и природных факторов, влияющих на обеспечение общности и целостности территории, создает в процессе развития своеобразное сочетание проблем, решаемых на данной территории. Определение границ решения проблемы есть не что иное, как районирование проблемы, а разработка методологии, теории и методики такого районирования – проблемное районирование» [там же, с. 145].

Пример 1. Проблема совмещения трех начал общественного развития – экономической эффективности, социальной справедливости и экологического благополучия – применительно к Миру и большим странам рассматривается, как правило, в виде идеологической или политической доктрины. Конструктивно же данная проблема может быть показана на уровне территорий, имеющих специфические характеристики общественных форм организации про- изводства, расселения населения, природных комплексов и климата. Эти три характеристики в рамках проблемного районирования должны быть как-то между собой согласованы, чтобы ни одна из них не оказалась в ущербном положении. Пытаться выполнить такого рода согласование в различных вариантах и различными методами можно начиная (как нам представляется) с уровня такого социально-экономического района, центр (или центры) которого (более развитая часть) и периферия (менее развитая) пространственно находятся во взаимной зависимости и связаны единой коммуникационной сетью. Вопрос о том, является ли данная проблема узловой народнохозяйственной (по Четыркину) (?), пока не имеет однозначного ответа.

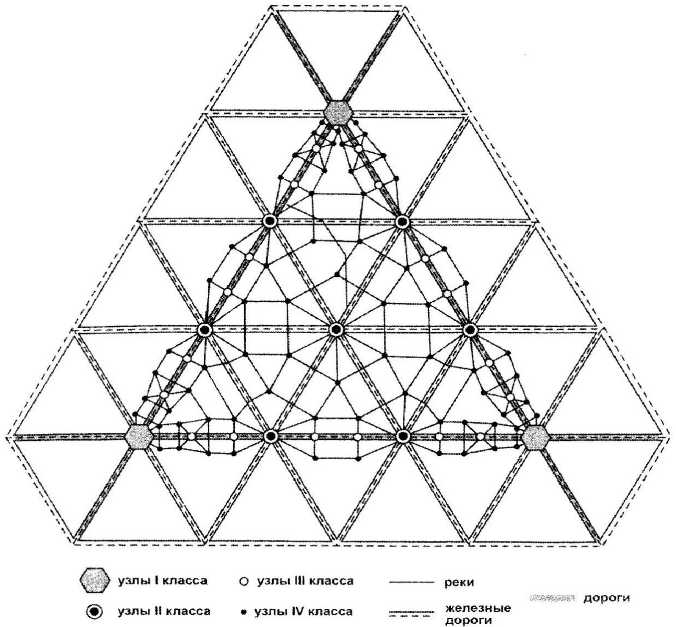

Пример 2. Польский географ-экономист Р. Доманьски, изучая перемещения людей, материальных ценностей и информации, пришёл к выводу, что в наибольшей степени приближения к действительности теоретическая система организации социально-экономического пространства приобретает форму анизотропной структуры, когда свойства неравных объектов зависят от направления движения экономических потоков внутри данной системы [4, с. 40] ( рисунок).

Анизотропная модель комплекса коммуникационных сетей [4, с. 41].

С развитием транспорта и средств связи, по мере возрастания значения социальных услуг и необходимости их скоростной доставки, в том числе в глубинные районы, модели (подобные анизотропной) становятся всё более конструктивными; они увязываются с величиной центров (узлов), пропускной способностью линейной инфраструктуры и устойчивостью экологического каркаса, а в итоге – с территориальной организацией общества и его хозяйства.

Еще раз обратим внимание на формулировку узловой народнохозяйственной проблемы. В ней В.М. Четыркин отметил понятия «взаимозависимость и взаимодействие», «внутренний и внешний обмен веществ», которые как раз и характеризуют анизотропную модель территориального комплекса коммуникационных сетей.

Следовательно, совокупность теорий и моделей территориального развития можно рассматривать в качестве задания на изучение проблемы: в какой мере территориальная связность элементов хозяйственной деятельности предопределяет характер их концентрации или деконцентрации, а также конфигурацию социально-экономического пространства (?); в какой мере свойства и качества самой территории влияют на выбор норм и правил экономического поведения хозяйствующих субъектов, вынужденных считаться с социально-инфраструктурными и природно-экологическими ограничениями отдельных мест (?); может ли проблема согласования экономической эффективности, социальной справедливости и экологического благополучия рассматриваться относительно обособленно в границах территориального комплекса коммуникационный сетей (?).

Пример 3. Если обозначенную модель Р. До-маньски использовать в границах «треугольника» Вологда – Архангельск – Сыктывкар и учесть усиление внешней ориентации североевропейских территорий на решение арктических задач, то мы увидим прежде всего необходимость совершенствования комплекса коммуникационных сетей, а именно: дальнейшее развитие Архангельского морского порта как опорной базы Северного морского пути;

строительство железной дороги «Белкомур»2 (правое ребро модели); строительство и ремонт автодорог; реконструкцию водных путей на Печоре, Северной Двине, Сухоне, Вычегде и других реках3. Далее обратим внимание на хозяйственные узлы различного класса (в модели Р. Доманьски выделено четыре класса). По этим признакам территориальную структуру хозяйства Двино-Печоры можно характеризовать как линейно-узловую с наличием «глубинки» (экономически удалённой периферии). Здесь реки и транспортные магистрали предопределили конфигурацию расселения людей на длительную историческую перспективу.

С учетом северных условий мы выделили три типа территориально-хозяйственных систем: 1) «опорные» хозяйственные комплексы; 2) удаленные от них промышленные центры (промышленная периферия), которые базируются на разработке природных ресурсов и обслуживании инфраструктурных коммуникаций (это, как правило, центры циклического развития, затухание которых со временем становится неизбежным, если не возникнет иная база экономики); 3) периферия сельского типа (не только сельско- и лесохозяйственная, но и та, для которой характерен сельский уклад жизни). Население Европейского Севера России (ЕСР) по указанным типам систем размещается следующим образом (табл. 1).

Развитие ЕСР в современных условиях связано уже не столько с крупными народнохозяйственными проектами создания новых топливно-энергетических, минерально-сырьевых и лесопромышленных баз (что ранее рассматривалось в рамках решения районно-комплексных проблем), сколько с совершенствованием существующих региональных и локальных хозяйственных систем на основе научно-технического прогресса и межрегиональной интеграции. Первостепенным делом становится социальное и экологическое обустройство хозяйственных комплексов и отдельных промышленных центров, сельской периферии; необходимо обеспечить продление срока эксплуатации действующих промыслов, шахт, горнорудных и лесопромышленных комбинатов с использованием новейших технологий, сбалансированное использование биоресурсов северных морей, тундры и таежных территорий, создание инфраструктуры Северного морского пути и приобщение местной экономики к нуждам оборонных объектов. Именно на дан- ном поле деятельности следовало бы вести поиск узловой народнохозяйственной проблемы.

Размещение производительных сил в значительной мере обусловлено решением территориально-отраслевых проблем. Их суть заключается в том, что разные отрасли хозяйства по-разному реагируют на комплекс природных, экономических и социальных условий того или иного района. Проблема здесь заключается в разнообразии методов приспособления конкретной отрасли хозяйства к местным условиям. Наиболее ярко территориально-отраслевая проблема проявляется в жилищном строительстве на территориях экстремального климата. Ее игнорирование привело к широко распространенной деформации оснований зданий и сооружений в Воркуте, Норильске, Магадане и других поселениях Арктики и Крайнего Севера. Крупные инженерные сооружения (гидроэлектростанции, мосты, тоннели, трубопроводы, железные дороги…) весьма чувствительны к тектоническим разломам и сейсмике; ведение лесного и сельского хозяйства – к биокли-матическим характеристикам местности и т.д. Поэтому актуальной стала задача возрождения экспериментального и зонального проектирования, региональных институтов, какими ранее были «горпроекты» и «промстройпроекты».

Решение обозначенных и других проблем требует выборочного программного оформления. Та или иная проблема должна пройти своего рода проверку на предмет того, надо ли ее вывести из системы стандартного структурнофункционального управления и ввести в специально организованное программное управление.

Программа в хозяйственной деятельности является инструментом управления и планирования. Впереди программы стоят анализ (что

Таблица 1. Распределение населения ЕСР по типам территориально-хозяйственных систем (ТХС), на 01. 01.2016 г., в %*

|

ТХС |

Мурманская обл. |

Респ. Карелия |

Вологодская обл. |

Архангельская обл. (с НАО) |

Респ. Коми |

ЕСР в целом |

|

Опорные ТХС |

81,6 |

49,4 |

72,7 |

60,7 |

78,9 |

69,1 |

|

Промышленная периферия |

7,2 |

19,5 |

4,5 |

11,8 |

6,1 |

9,2 |

|

Периферия сельского типа |

11,2 |

31,1 |

22,8 |

27,5 |

15,0 |

21,7 |

|

Итого |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

|

Численность населения, тыс. чел. |

762 |

630 |

1187 |

1174 |

857 |

4610 |

|

* Расчеты автора. |

||||||

имеем?), концепция (что хотим?), стратегия (что делаем?); программа же отвечает на вопрос – как делаем?, то есть определяет порядок решения конкретной проблемы с полным описанием действий и способов достижения поставленных целей; ранее это называлось сетевым планированием. Проблемы, которые нуждаются в программном решении, должны быть выявлены на стадии разработки стратегии.

Задачу программирования относительно нашей темы можно определить как взаимоувязку трех видов рассмотренных выше проблем (районно-комплексной, узловой народнохозяйственной и территориально-отраслевой) в границах конкретных районов и с обязательным учетом специфики деятельности структур управления хозяйством. Имеется в виду, что многие функции государства в части размещения производства перешли в сектор фирменного (корпоративного) планирования. Но генеральная линия территориального развития страны должна остаться в ведении государства. Здесь уместно вспомнить слова известного американского географа-экономиста Р. Эстолла, который в противовес рыночной эйфории писал: «…При системе свободного предпринимательства (согласно теории Мюрдаля) в случае появления заметных различий в уровне развития экономики между отдельными районами (какой бы ни была причина этого) «естественные» силы экономического развития имеют тенденцию способствовать дальнейшему росту благосостояния преуспевающих районов, часто в ущерб другим. Чтобы избежать этого, необходима соответствующая сила. В современных условиях такой силой должно быть вмешательство государства» [23, с. 385].

Р. Эстолл приводит примеры такого вмешательства правительства США. В 1968 г. оно выделило шесть районов экономического развития, не совпадающих с границами штатов: «Четыре угла», «Плато Озарк», «Аппалачи, «Прибрежные равнины, «Новая Англия», «Верхние Великие озера» [там же, с. 394]. Для каждого из них была разработана и реализована программа ускоренного развития (реконструкции) за счет стимулирования предпринимательства, федеральных субвенций и налоговых льгот. Напомним также, что правительство Ф. Рузвельта отреагировало на кризис 1930-х гг.

(в части регулирования территориального развития) программой «Теннеси» с весьма интересной системой договорных отношений между Управлением программой, штатами и федерацией [2].

И в нашей стране имеется понимание весьма четкого разграничения функций государства и бизнеса в реализации стратегий и программ развития регионов. Так, В.А. Крюков считает: «Дальневосточную экономику можно сдвинуть с места за счет присутствия сильного государства в структуроопределяющих проектах и инвестициях – дороги, порты, энергетика. Но при этом все остальное должно быть отдано на волю и склонность к риску тех, кто готов реализовать себя и получить высокий результат (как плату за риск)… Вопрос – как привести интеллект в дальневосточную экономику... Не надо бояться, что это будет сырьевая экономика, надо сделать так, чтобы это была сырьевая, но интеллектуальноемкая экономика, основанная на активности склонных к риску и творчески ориентированных предпринимателей»4. Формальная сторона такого подхода в настоящее время проявляется достаточно четко. Функционирует Министерство РФ по развитию Дальнего Востока, координирующее деятельность по реализации государственных программ и федерально-целевых программ; создана Корпорация развития Дальнего Востока, управляющая территориями опережающего социально-экономического развития, куда (по идее) должен прийти бизнес.

Но будем помнить, что при таком раскладе сил актуализируется задача правильной оценки не только общей эффективности государства и корпораций, но и последствий их разделенной деятельности для всех регионов страны [7]. В прошлые годы такого рода ответственность была дифференцирована по уровням власти, включая министерства, и «привязана» к программам определенного территориального типа: маятниковым, фронтальным, очаговым (включая формирование программно-целевых ТПК), локальным [15]. В настоящее время такого рода ответственность перед территориями должна быть, по-видимому, обозначена в договорных отношениях между участниками формирования и реализации территориальных программ.

В научной работе «программа» также занимает особое место. Имре Ла ́ катос впервые доказал, что научно-исследовательская программа является одной из основных единиц научного знания; она (программа) представляет совокупность теорий, связанных общностью основополагающих идей и принципов; ее методология объясняет относительную автономию теоретической науки [12]. И. Лакатос писал: «Согласно моей методологической концепции, исследовательские программы являются величайшими научными достижениями и их можно оценивать на основе прогрессивного или регрессивного сдвига пробле м (курсив наш. – В.Л.); при этом научные революции состоят в том, что одна исследовательская программа (прогрессивно) вытесняет другую. Эта методологическая концепция предлагает новый способ рациональной реконструкции науки… В соответствии с моей концепцией фундаментальной единицей оценки должна быть не изолированная теория или совокупность теорий, а «исследовательская программа»5.

Согласование внутренних структурных элементов научно-исследовательской программы (аксиом, гипотез, теорий), как правило, приводит к междисциплинарности. Это и понятно, поскольку любой объект комплексного изучения многопредметен. Кроме того, междисциплинарность увеличивает возможность опровержения той или иной научно-исследовательской программы, что является важнейшим условием диалектики научного знания. В рамках одной науки такое опровержение порой затруднено, но вполне осуществимо со стороны других наук.

Работа в рамках «проблема – программа» для российских географов, экономистов, философов вроде бы привычна и ее технология более-менее понятна. В экономической географии она кратко выражается в тезисе: «Проблемное районирование – это составная часть программно-целевого планирования» [21, с. 146]. Примером широкого методологического рассмотрения пары «проблема – программа» служит сборник научных трудов [8], в котором еще в 1987 г. показана роль исследовательской программы в развитии всей науки (М.А. Розов: «…Наука – это и есть… не что иное, как способ существования и развития таких программ» – с. 11) и ее отдельных дисциплин, в том числе экономической и социальной географии (В.А. Шупер: «Все лучшие теоретические результаты географов были получены путем построения исследовательских программ с переносом в них категорий и методов математики и ряда других наук» – с. 203–219). Более свежий пример – монография П.А. Минакира и А.Н. Демьяненко, в которой труды И. Лакатоса осознанно используются применительно к пространственной экономике, именно как к научно-исследовательской программе [16]. Философы обращают наше внимание также на различие между исследовательскими и коллекторскими (собирательными) программами. В последних отсутствует исследование как процесс получения нового знания, но показана система научных результатов, необходимых для уяснения сути предстоящей к решению проблемы [19].

Подчеркнем еще одно важное обстоятельство. Методология программно-исследовательского мышления порой приводит к выводу о необходимости смены парадигмы той или иной науки. Такое «чрезвычайное» решение относительно экономической географии предлагает принять А.Е. Левинтов: от экономической к хозяйственной географии, от района к региону, от районирования производства к выделению территориальных типов хозяйственных укладов [13]. Это означало бы перестройку структуры исследовательских программ, что в принципе нельзя исключить, но можно попытаться опровергнуть, предоставив научному сообществу другую исследовательскую программу в рамках привычных «лейтмотивов» в географии общественного развития [5].

Использование научно-исследовательских программ в формировании и реализации программ хозяйственной деятельности – это тоже своего рода проблема, одна из сложных задач прикладного значения. С учетом вышесказанного будем исходить из того, что то или иное учение в об- ласти территориального развития, излагающее последовательность и связанность теорий изучения конкретных или абстрактных экономико-географических систем под углом зрения решения научных и/или практических проблем (включая формирование культуры географического мышления) в определенной мере является научно-исследовательской программой. Действительно, многие авторы теоретических трудов по социально-экономической географии и региональной экономике излагают свои мысли в программном ключе (с чем мы имеем дело, что и как надо делать в соответствии со сменой значения определенных теорий территориальной организации общества), но большинство из них реализацией своих программных установок занимаются крайне редко. Еще реже авторы доказывают целесообразность замены ранее представленных научно-исследовательских программ своей программой, исходя из практических соображений. И это не случайно, поскольку переход от теории к практике требует специального методологического объяснения.

В книге [10] автора данной статьи сделана попытка обозначить переход от научно-иссле- довательской программы к хозяйственной программе путем ответа на вопросы: как совокупность взаимоувязанных учений и научных концепций о территориальном развитии (учение о геосистемах, теория социального пространства, научные концепции «функция места», «центр – периферия», «региональная собственность», «территориальное хозяйствование» и др.) перевести в плоскость реального развития конкретных территорий с учетом их свойств и качеств? (табл. 2). Сделать это предложено с помощью систематизации и организации служб географической деятельности и переоформления содержания территориального планирования. Однако могут быть и другие суждения.

Интерес представляют вопросы: возможна ли комбинация указанных теорий и концепций в одной исследовательской программе, если они полностью или частично «отрицают» друг друга (?) (по-видимому, что-то придется исключать); не является ли подбор подходящих теорий и концепций коллекторской программой, но не научно-исследовательской?

Хотя автор стремился выполнить сопряжение основных понятий и методов смежных наук

Таблица 2. Формирование научно-исследовательской программы по тематике территориального развития [10]

|

Теории и концепции |

Краткая формулировка исходной позиции для исследовательской программы по тематике территориального развития |

|

Социально-экономическая география |

|

|

Теория районообразования и ТПК-подход |

Производительные силы образуют территориальные сочетания (комплексы) |

|

Теория линейно-узловых структур |

Размещение населения и производства имеет форму территориальных узлов, коммуникационных сетей и экономических ландшафтов |

|

Концепция «центр–периферия» |

Негативный синдром периферийности преодолевается путем приобщения экономически удаленных территорий к научно-техническому потенциалу центральных мест |

|

Идея субъектных регионов и межрегиональных пространств |

Регион является ареной деятельности и интересов различных региональных субъектов, в том числе отдельно взятого человека. Человек уникален и уникальна его среда |

|

Теория социально-экономического пространства |

Каждый вид социальной и экономической деятельности пространственно ограничен. Какая деятельность, такое и пространство |

|

Учение о геосистемах |

Природные и общественные геосистемы имеют размерную сопряженность и образуют комплексы «природа – население – хозяйство» |

|

Концепция «функция места» |

Определенная часть географического пространства несет (или может нести) хозяйственную функцию, обусловленную ее природными и социальными характеристиками |

|

Региональная экономика |

|

|

Концепция региональной собственности и территориального хозяйствования |

Регионы (субъекты федерации), муниципалитеты и территории общественного самоуправления наделены собственностью, которую они приумножают и используют ради общественного блага |

|

Механизм развития территориальнохозяйственных систем |

Механизмы хозяйства, хозяйствования и управления хозяйством имеют специфическую форму проявления применительно к территориальному развитию. |

(в первую очередь, социально-экономической географии и региональной экономики), полагая, что такое сопряжение предопределяет смысл междисциплинарности и иногда приводит к новому научному результату в изучении территориально-хозяйственных систем, все же остается сомнение в правильности выбора алгоритма получения синтезированного знания и его включения в программу хозяйственной деятельности.

По проблемам территориального развития всего ЕСР автор обнаружил лишь одну книгу, написанную в ключе «научно-исследовательская программа» [18]. Она опубликована в 1966 году и посвящена изучению природных условий и естественных ресурсов в связи с определенными направлениями ресурсопользования. Именно она более всего побудила автора считать программы по Северу исследовательскими, если:

– природная, экономическая и социальная основы жизнедеятельности конкретных общностей людей представлены как единое целое – в виде природно-хозяйственных комплексов (геосистем);

– в изучении конкретных геосистем учтены «сквозные» северные специфические характеристики (климатический дискомфорт, местами вечная мерзлота, полярные дни и ночи, снег и лед, недостаток тепла и избыток влаги, недо- статок ультрафиолета, уникальные природные ресурсы, традиционное хозяйство коренных этносов и т.п.);

– кроме «сквозных» характеристик учтена специфика конкретных районов6 [11; 2017].

Переход от научно-исследовательских программ к программам хозяйственного развития выражен в 1972 г. В.С. Преображенским таким образом: «Чаще всего научная проблема совершает следующий путь: она бывает проблемой научно-поисковой, потом становится проблемой научно-технической, а затем переходит в проблему экономическую и организационную. Понимание этих различий весьма существенно для правильной организации труда ученых, для рационального построения системы географических служб» [17, с. 16].

На научно-поисковой стадии «жизни» проблемы происходит научное объяснение содержания объекта исследования; расположение свойств, качеств и отношений изучаемого объекта в определенном порядке; аналитическое разделение объекта на части и последующая их группировка по существенным основаниями многое другое, что и составляет суть научно-исследовательской программы.

Научно-техническая стадия трансформирует теорию к практическим нуждам, выделяя теоретические результаты, наиболее важные для решения конкретных задач.

Таблица 3. Программное решение проблемы формирования и развития территориально-хозяйственных систем (ТХС), удовлетворяющих требованиям экономической эффективности, социальной справедливости и экологического благополучия

|

Программа |

Предмет деятельности в области: |

||

|

Экономической |

Социальной |

Экологической |

|

|

Научно исследовательская |

Повышение эффективности за счет сбалансированного использования территориальных ресурсов общественного предназначения |

Преодоление социальной ущербности периферии в границах территориальных общностей людей |

Выделение природнохозяйственных комплексов как объектов общественного воспроизводства |

|

Научнотехническая |

Технико-экономические расчеты оптимизации территориальных балансов ресурсов общественного предназначения |

Проектирование социального пространства комфортной жизнедеятельности |

Геоэкологическое проектирование и разработка пропорций воспроизводства природноресурсного потенциала территорий |

|

Организационноэкономическая |

Совершенствование механизмов территориальной организации хозяйства |

Разработка норм и правил социального обеспечения населения с учетом природно-географических особенностей его расселения |

Разработка норм и правил выполнения экологических функций с учетом особенностей природно-ресурсных циклов |

Организационно-экономическая стадия включает ранжирование и последовательность практических действий в направлении достижения поставленных целей; формирование организационных структур и институтов по управлению процессом освоения нового знания; тиражирования опытно-конструкторских изделий в массовое производство и пользование.

Применительно к тематике территориального развития структура программирования показана в табл. 3 . Из нее следует необходимость учитывать опасность утрированной простоты в понимании взаимосвязи между наукой и практикой. Наука обращается к практике на основе теории, в виде попытки проверить достоверность своих исследовательских программ; практика к науке – на основе опыта, в том числе опыта разработки и реализации хозяйственных программ и других документов стратегического планирования. На стыке возникает особого рода методология получения рецептурного знания о том, как переходить от теории к практической деятельности.

Укажем также на одно важное обстоятельство: для практических нужд трансформируется не сама научно-исследовательская программа, а ее результаты, в случае если практика готова к их использованию. Именно данное обстоятельство обеспечивает относительную автономию развития теории.

Таким образом, среди проблем территориального развития (районно-комплексной, узловой народнохозяйственной, территориально-отраслевой) наиболее сложной для понимания и практического применения является узловая народнохозяйственная проблема конкретного района (региона). Автор допускает, что к данному виду проблемы можно отнести неоднозначность выбора средств и методов согласования трех составляющих общественного развития – экономической эффективности, социальной справедливости и экологического благополучия – с учетом свойств и качеств конкретных природно-хозяйственных комплексов. Не все социально-экономические проблемы вводятся в систему программно-целевого управления, а только те, которые не могут быть решены с помощью стандартного структурно-функционального управления. Целевая программа обязательно должна включать блок обобщения важнейших результатов соответствующих научно-исследовательских программ.

Список литературы Концепция программного решения проблем формирования и развития территориально-хозяйственных систем

- Акофф, Р.О целеустремленных системах /Р. Акофф, Ф. Эмери; пер. с англ. под ред. И.А. Ушакова. -М.: Советское радио, 1974. -272 с.

- Бачило, И.Л. Правовая основа решения региональных проблем (опыт освоения ресурсов долины Теннесси) /И.Л. Бачило//Известия СО АН СССР. -Сер.: Регион: экономика и социология. -1990. -Вып. 1. -С. 54-64.

- Дмитриева, Т.Е. Организация прогнозирования территориального развития /Т.Е. Дмитриева, В.Н. Лаженцев//Экономика региона. -2010. -№ 4. -С. 157-164.

- Доманьски, Р. Экономическая география: динамический аспект/Ришард Доманьски: пер. с пол. -М.: Новый хронограф, 2010. -376 с. -(Серия «Социальное пространство»).

- Лейтмотивы географических исследований: каковы они и нужны ли нам? /А.В. Дроздов, В.Л. Каганский, Е.Ю. Колбовский, А.И. Трейвиш, В.А. Шупер//Известия РАН (Серия географическая). -2017. -№ 3. -С. 118-128.

- Дьяков, Ю.Л. Северная угольно-металлургическая база СССР: возникновение и развитие /Ю.Л. Дьяков. -М.: Мысль, 1973. -255 с.

- Ильин, В.А. Эффективность государственного управления: точка зрения главного редактора/В.А. Ильин. -Вологда: Институт социально-экономического развития территорий РАН, 2015. -320 с.

- Исследовательские программы в современной науке . -Новосибирск: Наука, 1987. -320 с.

- Колосовский, Н.Н. Проблемы территориальной организации производительных сил Сибири /Н.Н. Колосовский; ред. Т.М. Калашникова. -Новосибирск: Наука, Сибирское отделение, 1971. -200 с.

- Лаженцев, В.Н. Содержание, системная организация и планирование территориального развития /В.Н. Лаженцев; под ред. А.И. Татаркина. -Екатеринбург -Сыктывкар: Коми НЦ УрО РАН, 2014. -236 с.

- Лаженцев, В.Н. Междисциплинарный синтез и исследовательская программа (с примерами по географии Севера России) /В.Н. Лаженцев//Известия Коми научного центра УрО РАН. -2017. -№ 1 (29). -С. 102-108.

- Лакатос, И. История науки и её рациональные реконструкции /Имре Лакатос//Вопросы философии. -1995. -№ 4. -С. 135-154.

- Левинтов, А.Е. От района к региону: на пути к хозяйственной географии /А.Е. Левинтов//Известия АН СССР. -Серия географическая. -1994. -№ 6. -С. 120-129.

- Макаров, М.Г. Категория «цель» в марксистской философии и критика телеологии /М.Г. Макаров; отв. ред. В.Г. Иванов. -Л.: Наука, 1977. -188 с.

- Методологические положения подготовки региональных программ различного уровня . -Новосибирск: ИЭ и ОПП СО АН СССР, 1989. -98 с.

- Минакир, П.А. Очерки по пространственной экономике /П.А. Минакир, А.Н. Демьяненко; отв. ред. В.М. Полтерович. -Хабаровск: ИЭИ ДВО РАН, 2014. -272 с.

- Преображенский, В.С. Беседы о современной физической географии /В.С. Преображенский. -М.: Наука, 1972. -167 с.

- Север европейской части СССР. Природные условия и естественные ресурсы СССР . -М.: Наука, 1966. -452 с.

- Стёпин, В.С. Философия науки и техники /В.С. Стёпин, В.Г. Горохов, М.А. Розов. -М.: Гардарики, 1996. -267с.

- Четыркин, В.М. Проблемные вопросы экономического районирования /В.М. Четыркин. -Ташкент: ФАН Узб. ССР, 1967. -123 с.

- Чистобаев, А.И. О жизни и географии с любовью… /А.И. Чистобаев. -Книга 2: Избранные статьи, интервью, персоналии. -Санкт-Петербург -Смоленск: Универсум, 2005. -464 с.

- Щедровицкий, Г.П. Избранные труды /Г.П. Щедровицкий. -М.: Шк. культ. полит., 1995. -800 с.

- Эстолл, Р. География США /Р. Эстолл. -М.: Прогресс, 1977. -428 с.