Концепция романа как творческий диалог Толстого и Достоевского: «Война и Мир» и «Преступление и Наказание»

Автор: Захаров В.Н.

Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro

Статья в выпуске: 2 т.23, 2025 года.

Бесплатный доступ

Творчество диалогично. Оно явлено случайной и сознательной рецепцией идей, образов, тем разных авторов. Зачастую подобные диалоги и полилоги неожиданны и многообразны. В середине 1860-х гг. в России случилось внешне заурядное событие. В 1865 г. в журнале «Русский Вестник» началась публикация сочинения Л. Толстого «Тысяча восемьсот пятый год», продолжившаяся в 1866-м и завершившаяся в 1869 г. отдельным изданием произведения под другим названием — «Война и Мир». Одновременно, в течение 1866 г., в журнале был опубликован роман Достоевского «Преступление и Наказание». Лев Толстой ясно сознавал, что он пишет не роман, а новое по жанру сочинение. Достоевский всегда ставил перед собой задачу, чтобы его каждый следующий роман был оригинальным как в ряду собственных произведений, так и среди европейских романов. Новому жанру Достоевского предшествовали опыт создания романов «Бедные люди» и «Униженные и Оскорбленные», открытие им своего жанра петербургских повестей и «Записок из Мертвого Дома». В генезисе романа «Преступление и Наказание» произошла трансформация замысла, в основе которого были повесть «Пьяненькие» и исповедь убийцы. В их синтезе возник новый жанр — роман Достоевского. Оба писателя принадлежали разным поэтическим традициям: Достоевскому был свойствен трагический шекспиризм, Толстому — гомеровская эпичность и декларативный антишекспиризм. Несмотря на внешний антагонизм, в поэтике Достоевского и Толстого много общего. Разительно совпадает их концепция нового жанра. Им присущи свободная эпическая форма, открытие новых характеров, анализ идеи автора как принципа и идей героев как предмета изображения, морализм в оценке героев и явлений. Не случайно роман Достоевского предваряет сонет А. Фета с осуждением преступлений толпы и «злого гения», а одной из общих тем произведений Толстого и Достоевского является демифологизация бонапартизма. Примечательно, что многие случаи рецепции Достоевского и Толстого возникали еще до того, как был задуман и написан роман «Преступление и Наказание». Поиски и обретение жанра Толстым и Достоевским открыли новый русский роман в мировой литературе.

Толстой, Достоевский, Фет, жанр, роман, новый русский роман, название, морализм, шекспиризм, демифологизация, бонапартизм

Короткий адрес: https://sciup.org/147248212

IDR: 147248212 | DOI: 10.15393/j9.art.2025.15202

Текст научной статьи Концепция романа как творческий диалог Толстого и Достоевского: «Война и Мир» и «Преступление и Наказание»

Есть удивительные события и совпадения.

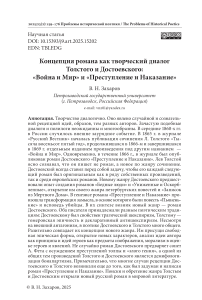

В начале марта 1866 г. вышел февральский номер журнала «Русский Вестник», в котором были опубликованы два великих романа двух великих русских писателей. Лев Толстой возобновил публикацию сочинения под заглавием «Тысяча восемьсот пятый год», первые главы которого вышли год назад в январе-феврале 1865 года. Достоевский продолжил роман «Преступление и Наказание»: в первом номере журнала читатели уже пережили ужас преступления Раскольникова — начались муки наказания героя. Достоевский завершил роман в течение 1866 г., Толстой — четыре года спустя (см. Илл. 1 ).

В 1865 г. не только читатели, но и сам Толстой не знал, что он пишет и как в конце концов назовет свое сочинение. «Три поры», «Тысяча восемьсот пятый год», «Всё хорошо, что хорошо кончается» — эти варианты предшествовали окончательному выбору всем известного названия «Война и Мир».

Еще в середине мая 1866 г. Толстой писал А. Фету:

«Роман свой я надеюсь кончить к 1867 году и напечатать весь отдельно с картинками, к[оторы]е у меня уж заказаны, частью нарисованы Башиловым (я очень доволен ими) и под заглавием: "Все хорошо, что хорошо кончается"» [Толстой; т. 61: 139].

ФЕВРАЛЬ.

Стр.

Характеристика Державина какъ поэта. Я. К. Грота. 449 Преступаете и nakaaauie. Романа. Часть первая, главы

VIII—XIII. в. М. Достоевского ........470

Варшавское герцогство. Гл. III—IV. Н. А. Попова. . 575

Московская флора. Московская флора или описание выс-шихз растений и ботанико-географический обзоре Московской губврнш. Соя. Н. Кауфмана. Москва, 1866. С. А. Рачинского ...........611

Изъ запнсокъ Сергея Николаевича Глинки. (Отъ 1775 до 1800 года.) IV650

Армадель. Романъ Вильки Коллинза. Книга четвертая.

Гл. XIV. Переводъ съ англ!йскаго686

Болезнь и кончина генерала Ростовцова. (По воспоми-нашямъ и документами) Н. П. Семенова. . . . 723

Любопытный ответь на „Вепросы глаголемымъ старо-обрядцамъ“. Н. И. Субботина. . .

Тысяча восемь сотъ пятый годъ. Часть вторая. Война.

Гл. I—IX. Гр. Л. Н. Толстого.763

Русская литература. Истории Pocciu св древнгъйшиая вре-■ меня, соч. Сергея Соловьева. Томь пятнадцатый.

(История Pocciu ее эпоху преобразованы. Томь третай.) Москва, 1865. А. С. Трачевскаго. . . . 815

Новая книга о французской револющи. Т.834

Стихотворете. А. А. Фета. . . . •.

Корреспонденции и заметки. ПариАъ 1-го марта (17-го февраля). Алека853

Илл. 1. Оглавление второго номера журнала «Русский Вестник» за 1866 г., в котором были опубликованы продолжение книги

Л. Толстого «Тысяча восемьсот пятый год» и роман Достоевского «Преступление и Наказание»

Fig. 1. Table of contents of the second issue of the “Russkiy Vestnik” journal for 1866, which published the sequel to Leo Tolstoy’ book “One Thousand Eight Hundred and Five Years” and Dostoevsky’s novel “Crime and Punishment”

Лишь в конце 1866 г. текст обрел искомое заглавие: «Война и Миръ». Об этом, к примеру, со ссылкой на петербургскую газету «Северная Почта» поведала астраханская газета «Восток»:

Литературный новости. Графъ Ловъ Пнколаевичъ Толстой окончплъ воловину своего романа, появлявшагося въ „Русскомъ Е4стяик4" додъ ииенеиъ „1805 годъ“. Вт настоящее время авторъ довелъ свой раз-сказъ до 1807 г. и закончилъ тильзит-скнмъ ииромъ. Первая часть, ужо известная читатолямъ „Русского Ватника**, значи-тельпо переделана автором и весь романъ. подо заглав1еяъ „Война и мпръ“, въ четы-рохъ большим, томахъ, съ превосходным и рисунками въ текста, выйдетъ отдельным дздашемъ не panto, однако же, конца б; -дущаго года. Замолкнувши! было даровитый писатель кашъ, И, С. Тургеневъ, кончает! новый романъ, подъ заглавием „Дымъ" Слышно, что этотъ романъ будетъ печататься въ Русскомъ В1стникЪ“. Новая еже дневная газета „Москва", которая съ января jitcana вачнетъ выходить подъ редакцией И. С. Аксакова (бывшаго редактора издателя еженедельной газеты „День"). сд-Ьлается, если судить по быстро возрастающей на нее лодпяск$, любимою московскою газетой-.

(См. Иоч.)

Илл. 2 . Перепечатка литературных новостей в газете «Восток» (Астрахань) от 6 января 1867 г. (№ 1. С. 13)

Fig. 2 . Reprint of literary news in the newspaper “Vostok” (Astrakhan) dated January 6, 1867 (No. 1, p. 13)

Уже в конце 1866 г. читатели узнали из печати: «Граф Л. Н. Толстой окончил половину романа, появлявшегося в "Русском Вестнике" под именем "1805 год". В настоящее время автор довел свой рассказ до 1807 года и закончил тильзитским миром. Первая часть, уже известная читателям "Русского Вестника", значительно переделана автором по сравнению с журнальным текстом и весь роман выйдет под заглавием "Война и мир", в четырех больших томах, с превосходными рисунками в тексте, выйдет отдельным изданием не ранее, однако же, конца будущего года»1.

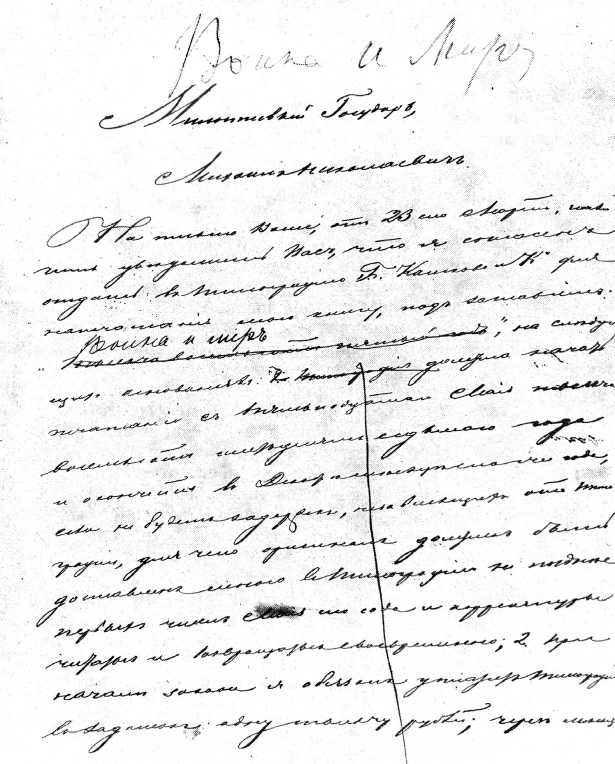

Новое название постепенно утверждалось в мартовской переписке Толстых 1867 г. Сначала роман был назван «Война и Мир» в письме А. Е. Берса к Толстым от 9 марта 1867 г. [Цяв-ловский: 148]. Через две недели после этого писатель готовил проект договора на отдельное издание книги. В черновике его письма сотруднику типографии М. И. Лаврову от 24–25 марта 1867 г. Л. Толстой исправил прежнее название книги «Тысяча восемьсотъ пятый годъ» на новое — «Война и мир», в оригинальной орфографии «Война и мiръ» (см. Илл. 3 ):

«…имею честь уведомить Вас, что я согласен отдать в типографию Г. г. Каткова и К о для напечатания мою книгу, под заглавием «Тысяча восемьсотъ пятый годъ» "Война и мiръ" на следующих основаниях» [Толстой; т. 61: 163].

У автора были сомнения, как писать в новом названии: миръ или мiръ: 1) «война» и антоним «миръ» (согласие, лад, дружба, покой), 2) «война» и «мiръ» — война в отношении к «мiру» (к людям, общине, обществу, народу, человечеству, земле, вселенной). В конце концов, выбор был решен в пользу антиномического написания: «война» — «миръ». Многозначность названия узаконена советской орфографией.

Впрочем, слово «война» уже было в названии этого произведения Толстого. В первой редакции «Тысяча восемьсот пятого года», опубликованной в 1865 г., выделены части, названные «В Петербурге», «В Москве», «В деревне». Публикацию второй части в февральском, мартовском и апрельском номерах «Русского Вестника» 1866 г. Толстой продолжил под общим заглавием — «Война» (см. Илл. 4 ).

Илл. 3. Фрагмент черновика договора Л. Н. Толстого с типографией М. Н. Каткова от 24–25 марта 1867 г. с оригинальным названием произведения «Война и мiръ» (иллюстрация воспроизведена по «Литературному наследству», т. 94, с. 52)

Fig. 3 . Fragment of the draft of the agreement between Leo Tolstoy and the printing house of Mikhail Katkov dated March 24–25, 1867 with the original title of the work “War and Peace” (the illustration is reproduced from the Literary Heritage, vol. 94, p. 52)

ТЫСЯЧА вопсотъ пятый гадь

ВОЙНА.

I.

Въ октябрь 1805 года, pycckia войска занимало села и города Эрцгерцогства Австр!йскаго, и еще новые полки приходили изъ Pocciu, и отягощая постоемъ Жителей, располагались у крепости Браунау. Въ Браувау была главная квартира Кутузова.

11-го октября, 1805 года, одинъ изъ только-что пришедшихъ къ Браунау пехотныхъ полковъ, оЖидая смотра главнокомандующего, стоялъ въ полумиле отъ города. Несмотря на не русскую местность и обстановку — фруктовые сады, камен-ныя ограды, черепичный крыши, горы виднЬвппяоя вдали, на не pycckifi народъ, съ любопытствомъ смотревшей на сол-датъ,—полкъ имЬлъ точно такой ike видъ, какой имелъ всякёй pycckifl полкъ готовивш!йся къ смотру где-нибудь въ середине Pocciu. Тяжелые солдаты въ мундирахъ съ высоко поднятыми ранцами и перекинутыми черезъ плечо шинелями, a aerkie офицеры въ мундирахъ съ бившими по ногамъ шпанками, оглядывая вокругъ себя свои знакомые ряды, сзади свои знакомые обозы, спереди еще более знакомыя приглядевппяся фигуры начальства, и еще дальше впереди коновязи уланскаго полка и паркъ батареи шедппе весь походъ вместе съ ними, чувствовали себя здесь такЖе дома, какъ и въ какомъ бы то ни было уезде Pocciu.

Съ вечера, на послЬднемь переходе, былъ полученъ при-казъ, что главнокомандующий будетъ смотреть полкъ на по-ход’Ь. Хотя слова приказа и показались не ясны полковому

-

• Часть вторая. См. РуссЫй Вгъстник* 1865 года, № 1 и 2.

Илл. 4 . Начало публикации второй части книги Л. Толстого «Тысяча восемьсот пятый год. Война» в январском номере журнала «Русский Вестник» за 1866 г.

Fig. 4. The beginning of the publication of the second part of L. Tolstoy’s book “One Thousand Eight Hundred and Five Years. The War” in the January 1866 issue of the “Russkiy Vestnik” journal

Название произведения Толстого окончательно определилось лишь в 1868 г., когда читатели взяли в руки три первых тома из шести в редакции 1868–1869 гг., на титульном листе которых стояло заглавие: «Война и Мир».

Вряд ли случайна эта рифма антиномических заглавий сочинений Достоевского и Толстого, опубликованных в одном журнале в одно и то же время. Впрочем, заглавие романа Толстого могло быть подсказано и пушкинским летописцем Пименом, наставлявшим Григория Отрепьева из «Бориса Годунова»:

«…В часы

Свободные от подвигов духовных Описывай не мудрствуя лукаво Всё то, чему свидетель в жизни будешь: Войну и мир, управу государей, Угодников святые чудеса, Пророчества и знаменья небесны…»

[Пушкин; т. 7: 23].

Так явно и неявно слагалась антиномия заглавия.

Неясен жанр сочинения.

Толстой ясно осознавал, что он пишет «нероман». Об этом он отчетливо заявил М. Н. Каткову в письме от 3 января 1865 г.:

«Сущность того, что я хотел сказать, заключалась в том, что сочинение это не есть роман и не есть повесть и не имеет такой завязки, что с развязкой у нее [уничтожается] интерес. Это я пишу вам к тому, чтобы просить вас в оглавлении и, может быть, в объявлении н е называть моего сочинения романом . Это для меня очень важно, и потому очень прошу вас об этом» [Толстой; т. 61: 67].

Эту же мысль Л. Толстой повторил три года спустя в статье «Несколько слов по поводу книги "Война и Мир"»:

«Что такое Война и Мир? Это не роман, еще менее поэма, еще менее историческая хроника. Война и Мир есть то, что хотел и мог выразить автор в той форме, в которой оно выразилось» [Толстой; т. 16: 7].

Свое отступление от традиций европейского романа автор оправдывает, приводя доводы:

«История русской литературы со времени Пушкина не только представляет много примеров такого отступления от европейской формы, но не дает даже ни одного примера противного. Начиная от Мертвых Душ Гоголя и до Мертвого Дома Достоевского, в новом периоде русской литературы нет ни одного художественного прозаического произведения, немного выходящего из посредственности, которое бы вполне укладывалось в форму романа, поэмы или повести» [Толстой; т. 16: 7].

Толстой категоричен: «Война и Мир» не роман, не повесть, не поэма, в ней нет ни завязки, ни развязки, обязательных в поэтике традиционных жанров.

В публичных декларациях автор отрицал, что «Тысяча восемьсот пятый год», а позже «Война и Мир» — роман, но в частном обиходе называл свое сочинение романом. Толстой в полной мере сознавал оригинальность жанра задуманного им произведения.

С точки зрения автора, «Тысяча восемьсот пятый год» и «Война и Мир» не романы в том значении, как понимали этот жанр в европейских литературах. Предусмотрительна щепетильная, но неисполненная, к сожалению, просьба автора Каткову, чтобы в оглавлении журнала или в редакционных объявлениях не называть его сочинение романом.

Читал ли Достоевский «Тысяча восемьсот пятый год» Толстого в «Русском Вестнике» 1865 г. — вопрос праздный. Достоевский читал сочинения Толстого, тем более в журнале, в котором в тех же номерах печатался сам. Достоевский не мог не читать новый роман Толстого, и эти следы обнаруживаются в наполеоновской теме их произведений.

В первых главах романа Толстого рассказан анекдот, как герцог Энгиенский оказался в будуаре любовницы Наполеона, «мадемуазели Жорж» (театральный псевдоним Маргариты Жозефины Веймéр, фр . Marguerite-Joséphine Weimer, 1787–1867), в тот момент, когда Наполеон случайно упал в обморок. Герцог не воспользовался беспомощным состоянием и пощадил соперника, но Наполеон позже распорядился похитить и казнить политического врага.

В журнальной редакции рассказ виконта де Мортемара о герцоге Энгиенском пространен и искусен. Он длится несколько глав, в обсуждение вовлечены почти все посетители салона Анны Павловны Шерер. В последующих изданиях Л. Толстой сократил этот эпизод — очевидно, потому что рассказ приобрел самостоятельную эстетическую и художественную ценность.

Пьер Безухов защищает Бонапарта, убеждая, что казнь герцога Энгиенского была государственной необходимостью, что в этом поступке проявилось величие души Наполеона и т. п.

Аргументы Пьера вызвали негодование слушателей: «…как же вы объясняете великого человека, который мог казнить герцога, наконец, просто человека, без суда и без вины?» — возмущается Анна Павловна [Первая завершенная редакция…: 94]. «Цареубийство великое дело?!‥» — «A пленные в Африке, которых он убил?» — спрашивают другие [Первая завершенная редакция…: 93, 94].

Кумир Пьера Безухова и Андрея Болконского не выдерживает морального суда.

На Достоевского этот эпизод не мог не произвести впечатления. Герои Достоевского родственны героям Толстого. Тень императора витает и над идеей, и над преступлением Раскольникова. Наполеоновская тема постоянно пребывает в поле зрения героев романа:

«— Ну, полноте, кто ж у нас на Руси себя Наполеоном теперь не считает? — с страшною фамильярностию произнес вдруг Порфирий. Даже в интонации его голоса было на этот раз нечто уж особенно ясное.

— Уж не Наполеон ли какой будущий и нашу Алену Ивановну на прошлой неделе топором укокошил? — брякнул вдруг из угла Заметов» [Достоевский: 185].

Раскольников признается:

«…я хотел Наполеоном сделаться, оттого и убил…» [Достоевский: 287].

В идее Раскольникова есть новое и старое слово. Новое слово сказано Раскольниковым: это преступление по совести , крови по совести .

Один из тех, кому принадлежит «старое слово», — Наполеон:

«…настоящий властелин, кому всё разрешается, громит Тулон, делает резню в Париже, забывает армию в Египте, тратит полмиллиона людей в московском походе и отделывается каламбуром в Вильне; и ему же, по смерти, ставят кумиры, — а стало быть и всё разрешается. Нет, на этаких людях, видно, не тело, а бронза!» [Достоевский: 190].

Камнем преткновения героя Достоевского стало решение задачки «Наполеон и легистраторша»:

«Наполеон, пирамиды, Ватерлоо, — и тощая гаденькая регистраторша, старушонка, процентщица, с красною укладкою под кроватью, — ну каково это переварить хоть бы Порфирию Петровичу!.. Где ж им переварить!‥ Эстетика помешает: "полезет ли, дескать, Наполеон под кровать к "старушонке""! Эх, дрянь!‥» [Достоевский: 190–191].

«…что если бы, например, на моем месте случился Наполеон, и не было бы у него, чтобы карьеру начать, ни Тулона, ни Египта, ни перехода через Мон-Блан, а была бы вместо всех этих красивых и монументальных вещей, просто-запросто, одна какая-нибудь смешная старушонка, легистраторша, которую еще вдобавок надо убить, чтоб из сундука у ней деньги стащить (для карьеры-то, понимаешь?), ну, так решился ли бы он на это, если бы другого выхода не было? Не покоробился ли бы оттого, что это уж слишком не монументально, и… и грешно? Ну, так я тебе говорю, что на этом "вопросе" я промучился ужасно долго, так что ужасно стыдно мне стало, когда я наконец догадался (вдруг как-то), что не только его не покоробило бы, но даже и в голову бы ему не пришло, что это не монументально… и даже не понял бы он совсем: чего тут коробиться? И уж если бы только не было ему другой дороги, то задушил бы так, что и пикнуть бы не дал, без всякой задумчивости! Ну и я… вышел из задумчивости… задушил… по примеру авторитета… И это точь-в-точь так и было!» [Достоевский: 287–288].

Нравственный закон одинаково судит героев Толстого и Достоевского. Каждый из авторов внес свою лепту в развенчание наполеоновского мифа.

Медийное событие создали не только авторы гениальных сочинений, но и редакция журнала, немногочисленные сотрудники которой готовили публикации, составляли номера, вели направление журнала; сознательно или интуитивно, где это получалось, создавали идейно-тематические комплексы публикаций.

Роману Достоевского предшествовал сонет Афанасия Фета. Конечно, поэт не писал стихотворение к роману другого автора. Оно давно было написано, но еще не издано. Из редакционного портфеля «Русского Вестника» был выбран подходящий сонет А. Фета, на тот момент без названия, по первой строке: «Когда от хмелю преступлений…».

ПРЕСТУПЛЕНА И НАКАЗАНА.

Когда отъ хмелю аресту пдешй Толп* разврата** буйна, И радъ влачить въ грязи злой гешй МуЖей великихъ имена,

Мои огибаются колени

И голова преклонена;

Зову властительны* ткни И ихъ читаю письмена.

Въ тити таинственнаго храма

Учусь, сквозь волны еимАама, Словамъ наставниковъ внимать, И забывая гулъ народный, Вверяясь думе благородной, Могучимъ вздохомъ ихъ дышать.

А. ФЕГЬ.

Р О М А Н Ъ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I.

Въ начал^ 1юдя, въ чрезвычайно Жаркое время, подъ ве-черъ, одинъ молодой человекъ вышелъ изъ своей каморки, которую панималъ отъ Жильцовъ въ С—мъ переулке, на улицу, и медленно, какъ бы въ нерешимости, отправился къ К—ну мосту. .

Онъ благополучно пзбегнулъ встречи съ своею хозяйкой на лестнице. Каморка его приходилась подъ самою кровлей высокаго пятиэтаЖнаго дома и походила более на шкафъ «bin на квартиру. Квартирная Же хозяйка его, у которой онъ. нанамалъ эту каморку съ обедомъ и прислугой, помещалась одною лестницей низке, въ отдельной квартире, и кяакдый разъ, при выходе на улицу, ему непременно надо было проходить мимо хозяйкиной кухни, почти всегда на-стезкь отворенной на лестницу. И каЖдый разъ молодой человекъ, проходя мимо, чувствовалъ какое-то болезненное и трусливое ощущеше, котораго стыдился и отъ котораго морщился. Онъ быль долЖенъ кругомъ хозяйке и боялся съ нею встретиться.

Илл. 5–6 . Разворот страниц журнала «Русский Вестник» с публикацией сонета А. Фета (стр. 52) и романа Достоевского «Преступление и Наказание» (стр. 53)

Fig. 5–6. The pages of the Russian Bulletin magazine are turned around with the publication of A. Fet’s sonnet (p. 52) and Dostoevsky’s novel Crime and Punishment (p. 53)

Стихотворение написано на шестой седмице Великого Поста (22–28 марта 1865 г.) [Фет: 388], когда праздновались Воскрешение Лазаря и Вход Господень в Иерусалим, наступал канун Страстной седмицы, время страстей, распятия и Воскрешения Христа.

Тема сонета — преступления, в которых повинны толпа и «злой гений».

В первом катрене поэт отрицает современный мир, погрязший в страстях и преступлениях «развратной толпы», в неистовой хуле «злого гения», который бесчестит «великие имена»:

«Когда от хмелю преступлений

Толпа развратная буйна,

И рад влачить в грязи злой гений Мужей великих имена,»

во втором катрене буйству «развратной толпы» и «злого гения» противостоят «властительные тени» и их письмена:

«Мои сгибаются колени

И голова преклонена, Зову властительные тени И их читаю письмена.»

В первом терцете в храме, наполненном благовониями, лирический герой учится «словам наставников внимать»:

«В тени таинственного храма Учусь, сквозь волны фимиама, Словам наставников внимать;»

во втором терцете поэт исполнен «благородной думы», он дышит «могучим вздохом» своих наставников:

«И забывая гул народный, Вверяясь думе благородной, Могучим вздохом их дышать» [Фет: 52].

В сонете А. Фет выражает христианское неприятие преступлений, буйств «развратной толпы», бесчестий «злого гения»: в словах «торжествует истина — ее воздухом дышит лирический поэт» [Захаров В. Н., 2001: 264].

Медийность выводит литературное событие за рамки конкретного текста, создает новое явление, в котором участвуют авторы, журналисты «Русского Вестника», критики и фельетонисты дружественных и враждебных изданий, читатели. Все лавры достаются авторам.

Исключительно важную роль в судьбе романа в русской литературе сыграл шекспиризм Пушкина и Достоевского. Толстой следовал гомеровской традиции. В свое время, в 1820-е гг., Пушкин от байронизма пришел к шекспиризму [Анненков: 205–209], [Захаров Н. В., 2003, 2008]. Шекспиризм Пушкина в полной мере наследовал Достоевский [Захаров Н. В., 2008, 2011]. Своеобразным и неоднозначным явлением был анти-шекспиризм Толстого [Захаров Н. В., 2008].

И гомеровская, и шекспировская традиции стали генерирующим фактором в эволюции русского романа.

Несмотря на внешний антагонизм, в поэтике Достоевского и Толстого много общего. Разительно совпадает их концепция нового жанра. Им присущи свободная эпическая форма, открытие новых характеров, анализ идеи автора как принципа и идей героев как предмета изображения, морализм в оценке героев и явлений. В их романах заключен глубокий историзм. Герои и события подлежат нравственному суду. На эти идеи выходили сами авторы, их подсказывала редакция, создавая свои концепции и композиции в журнале. Примечательно, что многие эпизоды рецепции тем, героев и событий не являются подражанием или конкуренцией соперников, так как написаны еще до того, как был задуман роман «Преступление и Наказание».

Традиционным содержанием романа была любовь и ее превратности2, начиная с XVIII в. — частная и семейная жизнь. Пушкин прибавил к содержанию романа историзм, определив роман как историческую эпоху, развитую в вымышленном повествовании3. Его концепции жанра отвечали романы «Евгений Онегин» (1823–1831) и «Капитанская дочка» (1836). Романы Лермонтова и Гоголя соответствовали критериям жанра, каким его замыслил Пушкин, позже развили Достоевский и Толстой [Захаров В. Н., 2014: 29; 2017: 334, 340–341].

Поиски и обретение жанра Толстым и Достоевским открыли новый русский роман в мировой литературе.