Концепция "умной специализации", как инструмент инновационного развития регионов

Автор: Мусатова И.В., Перевозников Е.А.

Журнал: Экономика и бизнес: теория и практика @economyandbusiness

Статья в выпуске: 11-2 (81), 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены актуальные проблемы повышения инновационной активности регионов Российской Федерации, как важнейшего фактора динамизации экономического роста. Особое внимание уделено обоснованию потребности в отлаживания процессов выявления приоритетов развития для разных типов регионов. На основе проведенного анализа сформулированы рекомендации по формированию благоприятного набора инструментов для активизации инновационной деятельности согласно их специализированных профилей.

Умная специализация, регион, региональное развитие, конкурентоспособность, кластеризация

Короткий адрес: https://sciup.org/170191839

IDR: 170191839

Текст научной статьи Концепция "умной специализации", как инструмент инновационного развития регионов

Одно из основных направлений масштабных экономических исследований за последние годы - региональная конкурентоспособность. Под термином «региональная конкурентоспособность» можно понимать особенности положения региона, в том числе социальные, экономические, географические и иные факторы, которые способствуют реализации преимуществ, основной задачей которых является экономическое развитие и успешное экономическое соревнование с регионами, результат которого - улучшение качества и уровня жизни граждан, проживающих на данной территории [1].

Существенное наращивание конкуренции, которое наблюдается с середины XX века, ускорение и совершенствование процессов реорганизации и интеграции нуждаются в поиске и последующем применении новых подходов к изучению современной социально-экономической динамики, наработке практических навыков и различных рекомендаций, обеспечивающих рост региональной экономики, имеющей прямое отношение к инновационной деятельности.

Важная задача современной эпохи сводится к поиску новой и наиболее актуальной «несырьевой» модели роста и поднятия экономики регионов, основанной на формировании, развитии и использовании конкурентных преимуществ, построенных на активизации инновационных инструментов, механизмов и деятельности в целом, способствующих тому, чтобы понятие «инновационность» воспринималось, как постоянно функционирующий фактор успеха. Для субъектов Российской Федерации (85 единиц), которые имеют отличия в природно-ресурсном и технологическом потенциале, уровне социально-экономического развития, исторически сложившихся традиционных институтах: социокультурном, демографическом, географическом и др.

По нашему мнению, конкурентоспособность региона достигается за счет структурной диверсификации экономики на принципах «умной специализации», как инструмента инновационного развития региона, сосредоточения усилий на выявлении приоритетного совершенствования региона и разработки современного набора методов и инструментов активизации инновационной деятельности относительно их уровня. На рост экономики региона значительное влияние оказывает инвестиционная активность и процессы цифровизации [2].

В контексте особой значимости развития инновационной направленности экономики динамизация экономического роста реализуется через организацию и действенноеприменение инновационного потенциала регионов, создание и отлаживание более тесных межрегиональных взаимодействий, оптимизацию пространственной организации региональной инфраструктуры [3]. Данный вопрос можно эффективно реализовать через решение двух основных задач:

– комплексное развитие физического (промышленного и финансового), человеческого и социального капиталов;

– формирование сети региональных зон роста (далее РЗР)как институциональных инноваций гос поддержки развития и укрепления экономики региона посредством формирования условий для привлечения необходимых инвестиций, передовых технологий и инновационного предпринимательства.

Сегодня трансформация экономики большинства отечественных регионов проходит под сильным влиянием внешнеэкономического давления. Неравномерное распределение инвестиций, трудовых и иных потоков между регионами РФ происходит за счет следующих факторов:

– межрегиональной дифференциации;

– усиления тенденций сосредоточения экономических активностей в наиболее развитых, а также центральных регионах страны;

– неравномерности и эклектичности экономических районов в РФ.

Это способствует созданию реальных угроз и рисков успешной модернизации и совершенствования экономики в различных регионах.

Таким образом, можно сделать вывод, что для повышения региональной конкурентоспособности и решения проблем формирования экосистем, основанных на инновациях, необходим поиск и последующее внедрение эффективных моделей развития

Чтобы сформировать инновационную модель развития экономики, способную конкурировать, предусматривать имеющиеся тенденции, учитывать закономерности современной общественной динамики, необходимо соблюдать определенные шаги:

-

- добиться согласованности в действиях органов гос власти разного уровня для того, чтобы сосредоточить усилия и ресурсы на выявленных региональных приоритетах развития;

-

- минимизировать дублирование и фрагментацию федерального финансирования;

-

- сформировать для всех субъектов РФ отчетливый финансово-инвестиционный профиль.

Особое внимание на вопросы и актуальные проблемы развития региональной экономике в рамках концепции «умной специализации» («smartspecialisation») впервые было обращено Европейским союзом. Они видели в «умной специализации» абсолютно новую концепцию, которая является не только научным, но и практическим инструментом стратегии развития региона. «Умная специализация» окажет достойное влияние на выбор приоритета регионального развития, формированияконкурент-ного преимущества с наиболее эффективным использованием специфики определенного региона, должное использование сильных сторон и сравнительного преимущества.

Миссию «умной специализации» можно определить как поиск и определение в каждом регионе ограниченное количество инвестиционных приоритетов, то есть уникальный, отличающийся от других путь развития конкретного региона.

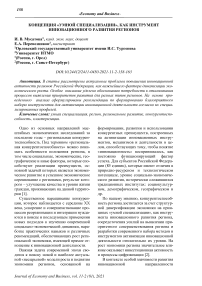

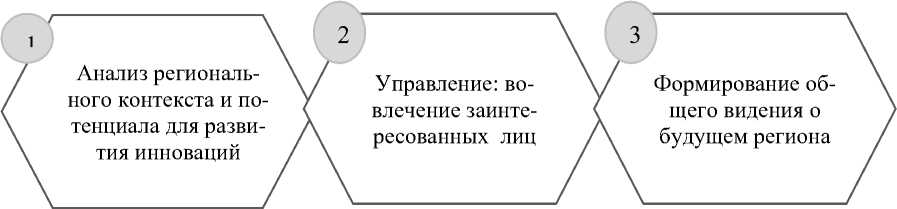

Представим пошаговый алгоритм разработки региональной стратегии, основанный на базе «умной специализации» (рис. 1).

Рис. 1. Последовательность шагов разработки региональной стратегии на принципах «умной специализации»

Данный подход обозначает ключевые требования к выбору приоритетов развития конкретными регионами, среди которых можно выделить следующие:

– конкретная и точечная ориентированность на формировании локальных преимуществ региона;

– направленность на междисциплинарный формат;

– достижение релевантности выбранных приоритетов посредством использования верифицируемых показателей результативности;

– четкая ориентированность на развивающиеся рынки и используемые инновационные технологии;

– принятие во внимание сильных сторон и конкретных специализаций регионов Российской Федерации, в том числе за рубежом;

– сконцентрированность общих усилий на выполнение важных социальных функций регионального развития;

– соответствие регионального приоритета национальному [4].

Наиболее релевантным и востребованным подходом к определению инновационных приоритетов регионального развития в нашей стороне является концепция «умной специализации» посредством территориальной группировки, учитывая особенности региональной специализации и локальных конкурентных преимуществ.

Для того, чтобы выполнить кластеризацию регионов в РФ, по нашему мнению, наиболее уместно определить степень развития системных элементов формирующейся экономики знаний и положение на оси «предложение – спрос на новые знания и технологии».

Для того, чтобы произвести корректную группировку, необходимо определить ключевые показатели (табл. 1) и рассчитать значения внутрирегионального спроса и предложения знаний и наличия, а также потенциала инновационных технологий. Затем, применив многомерную среднюю значений частных показателей из таблицы 1 по данным Росстата за 2020 г., были определены 5 типов российских регионов по признаку их количественной однородности, то есть в соответствии с уровнем значений внутреннего регионального спроса и предложения на знания и инновационные технологии.

Таблица 1. Показатели для группировки отечественных регионов по значениям спроса и предложения на знания и инновационные технологии

|

Показатели спроса на новые знания и технологии |

Показатели предложения |

|

- Импорт технологий и услуг технологического характера |

- Количество организаций, ведущих подготовку студентов / аспирантов / докторантов |

|

- Число организаций, выполнявших исследования и азработки |

- Численность персонала, занятого исследованиями и разработками |

|

- Внутренние затраты на исследования и разработки |

- Численность исследователей с учеными степенями |

|

- Число использованных передовых производственных технологий |

- Выдача патентов |

|

- Затраты на технологические инновации |

- Число созданных передовых производственных технологий |

Данная систематизация позволит решать задачи развития и углубления возможностей количественного и качественного анализа зафиксированных однородных групп регионов и формулирование на этой базе приоритетных направлений их развития.

К первому кластеру можно отнести социально-развитые регионы, являющиеся центрами новой экономики. Для них характерно преимущественно высокое значение внутрирегионального спроса и предложения на знания и инновационные технологии. Примерами могут являться следующие регионы: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Нижегородская область, Свердловская область, Новосибирская область, РеспубликаТатарстан.

Второму кластеру свойственно преобладание научно-производственных ресурсов. Это, как правило, центры сосредоточения компетенций в высокотехнологичной сфере. Сюда можно отнести Воронежскую область, Краснодарский край, Ростовскую область, Тюменскую область, Республику Башкортостан, Самарскую область, Саратовскую область, Красноярский край, Кемеровскую область, Омскую область.

В третий кластер входят регионы, ориентированные больше не на создание, а на заимствование и внедрение технологий, их внутренний спрос. Таким регионам типичен средний инновационный потенциал, а также узкая специализация в научно-производственной отрасли. Калужская область, Тульская область, Ярославская область, Ленинградская область, Волгоградская область, Республика Мордовия, Чувашская Республика, Пермский край, Кировская область, Пензенская область, Курганская область, Иркутская область, Челябинская область, Красноярский край относятся к данному типу.

Представители четвертого кластера - регионы с ограниченной инновационной деятельностью и малым внедрением современных технологий (Белгородская область, Владимирская область, Ивановская область, Курская область, Липецкая область, Орловская область, Рязанская область, Тамбовская область, Тверская область, Республика Коми, Вологодская область, Калининградская область, Мурманская область, Новгородская область, Республика Дагестан, Ставропольский край, Астраханская область, Удмуртская Республика, Оренбургская область, Алтайский край, Забайкальский край, Томская область, Приморский край, Хабаровский край, Ульяновская область).

Пятый кластер составили слаборазвитые периферийные регионы Российской Федерации, в которых инновационный потенциал находится на достаточно низком уровне. К данному кластеру подходят такие регионы, как Брянская область, Костромская область, Смоленская область, Республика Карелия, Архангельская область, Псковская область, Республика Адыгея, Республика Ингушетия, Кабардино- Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия-Алания,

Чеченская Республика, Республика Марий Эл, Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Тыва, Республика Хакасия, Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Амурская область, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ.

Для эффективной работы концепции «умной специализации» стоит также произвести разграничение инструментов поддержки и реализации инновационной деятельности для регионов в соответствии с определёнными кластерами (табл. 2) [3].

Таблица 2. Типы регионов и инструменты активизации инновационной деятельности

|

Тип кластера |

Применяемые инструменты |

|

1 кластер. Центры новой экономики |

Активная поддержка и формирование инновационных кластеров. Политика создания интерактивной инновационной инфраструктуры. Поддержка трансфера технологий из научно-исследовательских вузов и научных центров. Поддержка высокотехнологичных иинтеллектуальных МСП. |

|

2 кластер. Центры компетенций в высоко- технологичной сфере |

Активная поддержка и формирование инновационных кластеров в отраслях специализации, диверсификации отраслевых компетенций. Закупка высокотехнологичной продукции. Развитие предпринимательских вузов. Подготовка технических специалистов, инженеров. Модернизация основных фондов. Поддержка предпринимательства и креативных индустрий |

|

3 кластер. Центры со средним инновационным потенциалом |

Поддержка формирования новых кластерных инициатив, промышленныхкластеров в традиционных отраслях. Поддержка частной инициативы. Создание индустриальных парков, готовых инвестиционных площадок. Диверсификация экономики, поддержка малого и среднего предпринимательства. |

|

4 кластер. Центры среднего потенциала с ограниченными возможностями инновационной деятельности |

Активные меры социальной политики, направленные на повышение человеческого капитала. Диверсификация экономики. Модернизация основных фондов, поддержка МСП. Улучшение предпринимательского климата. Поддержка интеллектуальных и креативных индустрий |

|

5 кластер. Центры с низким инновационным потенциалом |

Активные меры социальном политики, направленные на повышение человеческого капитала. Улучшение предпринимательского климата. Поддержка МСП. Интенсивный мониторинг промышленной политики. Социальные инновации. Поддержка распространения ИКТ, сетевыхструктур |

Таким образом, результаты проделанной кластеризации и дальнейшем применении правильно выбранных инструментов для конкретного региона способствуют выявлению общих для каждой кластерной группы возможных направлений активизации инновационной деятельности, быстрому определению мер по повышению их конкурентоспособности в контексте актуализации инновационного типа развития.

Практическая значимость и актуальность сформулированной кластеризации регионов РФ заключается в способности организации и дальнейшего развития дифференцированного подхода к территориальным субъектам, поиске оптимального объединение только тех факторов, которые возникли в определенном регионе и способствуют более эффективному развитию в том или иномнаправлении.

Применение вариативного инструментария активизации инновационной согласно типам регионов, способствует выработке самых действенных механизмов наращивания конкурентоспособности, созданию сравнительных конкурентных преимуществ, а также росту эффективности расходов бюджета в следствии приоритетного финансирования и поддержке представителей видов деятельности, характеризующихся наибольшим потенциалом развития.

В общих чертах особенности развития региона на основании принципов «умной специализации» заключается в том, что стратегия развития устанавливается с основой на складывающиеся социально-экономические условия, имеющийся технологический, инновационный и воспроизводственный потенциал, характерный в рамках конкретного региона.

Влияние кризисных явлений на экономику требует незамедлительного перехода от модели повсеместногоформирования инновационной инфраструктуры к мерам стимулирования инновационной активности на основании сложившихся специфик региональной экономики. Внедрение описанного в статье вариативного инструментария активизации инновационной деятельности в зависимости от типа региона будет только поддерживать конкурентоспособность региональной экономикии формировать сравнительные конкурентные преимущества

Список литературы Концепция "умной специализации", как инструмент инновационного развития регионов

- Матвеева Т. В. Повышение конкурентоспособности промышленных предприятий на основе развития инновационной деятельности: учеб. пособие / Т. В. Матвеева, В. В. Криворотов, Н. В. Машкова, П. П. Корсунов. - Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2018. - 152 с.

- EDN: YPYJUD

- Мусатова И.В., Баженова Е.Е. Необходимость реализации процессов цифровизации для социально-экономическогоразвития региона / Экономическое развитие региона: управление, инновации, подготовка кадров. - 2020. - №7. - С. 246-251.

- EDN: DGIUXY

- Туменова С. А., Мамбетова Ф. Т. Активизация инновационной деятельности российских регионов на принципах "умной специализации" // РППЭ. - 2019. - №10(108). - С. 146-153.

- EDN: KKPBHK

- Репичев А. И., Тугачева Л. В., Воробьева А. В., Авдеева Д. А. Возможности разработки региональных инновационных стратегий на принципах "Умной специализации" // Вопросы управления. - 2018. - №2 (32). - С. 37-45.