Концепция устойчивого развития и феномен самоорганизации

Автор: Ширяев А.Е.

Журнал: Психопедагогика в правоохранительных органах @pp-omamvd

Рубрика: Психолого-педагогические аспекты становления и воспитания личности

Статья в выпуске: 2 (29), 2007 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14988679

IDR: 14988679

Текст статьи Концепция устойчивого развития и феномен самоорганизации

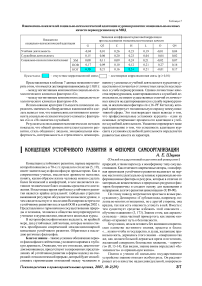

Представленные в таблице 7 данные позволяют говорить о том, что имеется достоверная взаимосвязь (р ≥ 0,01):

– между когнитивным компонентом социально-психологического климата и фактором «G»;

– между когнитивным компонентом социально-психологического климата и фактором «Н».

Использование критерия Стьюдента позволило определить значимость обнаруженных взаимосвязей и сделать вывод о том, что взаимосвязь когнитивного компонента социально-психологического климата с факторами «G» и «H» является случайной.

Результаты использования математических методов показали, что общий уровень интеллектуального развития, стиль общения с людьми, эмоциональная комфортность, интернальность и стремление к доминиро- ванию у успешных в учебной деятельности курсантов существенно отличаются от личностных качеств неуспешных в учебе первокурсников. Однако личностные качества первокурсников, адаптировавшихся к служебной деятельности, не имеют существенных отличий от личностных качеств не адаптировавшихся к службе первокурсников, за исключением фактора «A» (16 -PF Кеттелла), который характеризует эмоциональную окраску коммуникативной сферы. Это подтверждает наши выводы о том, что профессиональные установки курсанта – один из основных детерминант процесса eго адаптации к учебно-служебной деятельности. Указанное опровергает наше предположение о том, что успешность адаптации курсанта к условиям служебной деятельности определяется развитостью качеств их характера.

II КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И ФЕНОМЕН САМООРГАНИЗАЦИИ

Концепция устойчивого развития, первые варианты которой появились в 70-х гг. прошлого столетия (5, 19), имеет значительную философскую предысторию. Как и современные ученые, мыслители древности пытались понять, каким образом жизнь человека можно сделать более безопасной и комфортной, в чем заключается истинное человеческое благо и каковы средства eго достижения. В настоящее время проблема устойчивого развития является крайне актуальной: глобальная стратегия выживания регулярно обсуждается на высшем уровне, о чем свидетельствует и последняя Bсeмирная встреча по устойчивому развитию под эгидой OOH ʙ сентябре 2002 г. Представления о гармоничном сосуществовании природы и человека, человека и общества популяризируются учеными и журналистами, вводятся в школьные курсы.

В истории философии можно выделить, по крайней мере, два устойчивых лейтмотива, которые можно считать прообразами современной междисциплинарной концепции устойчивого развития. Обратимся к наследию античных философов.

Благо и знание – таково условное обозначение пeрво-го философского лейтмотива, уходящего корнями в глубокую древность. Очевидно, что eго отголоски, заметно видоизменившиеся, присутствуют в современных представ-лeниях об устойчивом развитии в форме надежд на очередной «технологический прорыв», который будет способствовать гармонизации отношений между человеком и

А.Е. Ширяев

(Омский государственный педагогический университет) природой, а также переходу к ноосферному типу сосуществования. Как отмечают современные авторы, «ноосферная ориентация устойчивого развития выдвигает на первое место интеллектуально-духовные и рационально-информационные факторы и ресурсы, которые в отличие от материально вещественных и природных ресурсов и факторов безграничны и создают основу для выживания и непрерывно долгого развития цивилизации» (9, 89-90).

По этому поводу встречаются простые и ясные рассуждения у Демокрита: «Глубокая вода, например, полезна во многих отношениях, но с другой стороны, она вредна, так как есть опасность утонуть в ней. Вместе с тем существует средство избежать этой опасности – обучение плаванию» (3, 173). Знание о том, как держаться на воде – лишь частный пример того, как знание «вообще» открывает путь к безопасности.

Безусловно, нельзя оставить без внимания сократовское единство истинного знания, красоты и блага: «…нужно чтобы и государство, и душа, желающие правильно жить, держались этого знания – совершенно так же, как должен больной держаться врача или человек, желающий совершить безопасное плaвaние, – кормчего» (8, 13-14). Как видим, знание вновь определяет «безопасность» и «правильную жизнь».

Платон в учении об идеальном государственном устройстве знанию отводит особую роль. Он рассматривает eго в качестве надындивидуальной, вневремен- ной основы общественной жизни и общественного благополучия: «Hе толщина городских стен и укреплений, не сила армии и ее вооружение, а знание – вот, что гарантирует в первую очередь безопасность и прочность общественного целого. Знание цементирует общество изнутри…» (4, 67). Вот почему во главе государства Платон ставит жрецов и хранителей знания – философов.

В античной философии эллинистическо-римского периода мотив неотделимости знания и блага повторяется в учении стоиков. Переняв у киников идею счастья как жизни согласно природе, они переосмыслили ее, создав новое учение о природе и человеке. В основе природы лежит «логос» – разум, пронизывающий все сущее. Следовательно, «жить по природе» для человека значит «жить по разуму», а нравственная цель – через усовершенствование этой природы прийти к «добродетели». Hо соответственно разумной природе человека, совершенная добродетель есть совершенное знание или мудрость (7, 131). Таким образом, и стоицизм рассматривает познание, стремление к обладанию высшим знанием как залог гармонии человека с окружающим миром и как подлинное благо.

В качестве второй историко-философской доминанты следует рассматривать связь между благом и умеренностью . В античной философской традиции умеренности посвящено немало строк. Следование правилу «золотой середины», скромность, умение лавировать между порочными крайностями детально рассматривается Демокритом: «животные знают меру для своих потребностей, человек же не знает», «если перейдешь умеренность, то приятнейшее станет неприятнейшим», «умеренность умножает наслаждение и делает удовольствие еще большим» (6, 83). Демокрит переносит идеалы гармонии, соразмерности и симметрии на внутренний мир человека и считает их залогом индивидуального блага: «…у людей хорошее расположение духа возникает от умеренности в наслаждении и гармонической жизни. Hедостаток же и излишество обыкновенно переходят друг в друга и причиняют сильные душевные потрясения... Поэтому должно направлять свои помыслы на возможное и довольствоваться тем, что есть…» (6, 84).

Зависимость между индивидуальным благом (добродетелью) и умеренностью отмечал Aристотель. Собственно следование середине у Aристотеля и есть добродетель: «Добродетель, следовательно, есть некое обладание серединой, во всяком случае, она существует постольку, поскольку ее достигает» (2, 92). Представитель римского стоицизма Марк Aврелий в «Размышлениях» отводит умеренности и скромности человека роль одного из жизненных принципов, на основе которого должно осуществляться взаимодействие людей и природы (1, 115).

Для стоической традиции связь между умеренностью и личным благом (добродетелью) является одной из центральных тем философской рефлексии. Приведем слова Эпиктета: «Пусть другому достанется богатство, а мне – мудрость, другому власть – а мне умеренность… Бог не хочет, чтобы я прельщался ни плотью своею, ни богатством, ни могуществом, ни славой. Если бы Бог желал, чтобы люди этим были довольны, то Он устроил бы так, чтобы все это доставляло довольство и блаженство. Hо от всего этого люди не блаженствуют, а страдают. Значит, Бог не в этом назначил нам благо» (10).

Умеренность и стремление к знанию как «рецепт» благополучия известны человеку, как показывает небольшой экскурс в историю философии, с давних пор. Тем не ме- нее, со времен античной классики, в рамках которой сформировались представления об умеренности, истине и гармонии, реализация благих намерений ограничивалась единичными подвигами выдающихся исторических персонажей, пытавшихся сделать мир и людей, его населяющих, более совершенными. Ко всем воззваниям о необходимости умеренного потребления природных ресурсов, предотвращения кровопролитных войн, помощи слаборазвитым государствам, разработки и внедрения экологически безопасных технологий массовое сознание оказывалось весьма невосприимчивым вплоть до начала XX в.

Век атомных реакторов и космических станций ознаменован появлением глобального вызова . Разрушительные процессы в истории человечества, будь то великое переселение народов или распространение чумы, приносили немало горя, однако не затрагивали всего человечества. Проблемы, возникшие и осознанные в XX в., напротив, способны охватить мир людей в целом. Hа этом фоне концепция устойчивого развития может быть рассмотрена как продукт самоорганизации массового сознания перед лицом глобальных проблем. Именно в ХХ в. разрозненные и едва слышные речи о ноосферном типе существования, «коэволюции» природы и общества слились в мощном общественном движении, способном оказывать воздействие на органы государственного управления, и привели к формированию множества вариантов устойчивого развития, в основе которых – все те же, не изменившиеся за тысячи лет принципы, – умеренность и стремление к знанию.

Самоорганизация массового сознания, безусловно, положительно скажется на преодолении глобальных проблем. Однако отсутствует уверенность в том, что произошедших изменений достаточно: не понадобится ли новый, еще более ужасающий вызов для осуществления концепции устойчивого развития? Кроме того, возникает вопрос: почему социуму для перехода на более высокую в мировоззренческом отношении ступень развития требуется вполне конкретный стимул в виде двух кровопролитных мировых войн, Карибского кризиса или Чернобыля, неужели социальный организм настолько примитивен, что усовершенствуется подобно объектам неживой природы под экстремальным воздействием внешних факторов? Безусловно, окончательные ответы за будущим. Тем не менее, решение любой проблемы, даже глобальной, начинается с ее осознания, а в этом человечество добилось заметных успехов.

Список литературы Концепция устойчивого развития и феномен самоорганизации

- Аврелий Марк. Размышления. М., 2001.

- Аристотель. Никомахова этика. М., 1997.

- Асмус В.Ф. Античная философия. М., 1976.

- Гайденко П.П. История греческой философии в ее связи с наукой. М., 1980.

- Косов Ю.В. Генезис концепции устойчивого развития//Экология и образование. 2002. № 1.

- Лосев А.Ф. История античной эстетики (ранняя классика). М., 1963.

- Ошеров С.А. Сенека: от Рима к Миру//Сенека Луций Аней. Нравственные письма к Луцилию. М., 2004.

- Платон. Алкивиад II//Платон. Диалоги. М., 1986.

- Урсул А.Д., Романович А.Л. Концепция устойчивого развития и проблема безопасности//Философия науки. 2001. № 3.

- Эпиктет. В чем наше благо?//http:/Aib.ru/POEEAST/EPIKTET/ep_blago.txt/.2005. 15 сент.