Концепция устойчивого развития регионального АПК

Автор: Доржиева Е.В.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu

Рубрика: Экономические науки

Статья в выпуске: 4 (55), 2015 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена рассмотрению эколого-социально-экономических аспектов устойчивого развития регионального агропромышленного комплекса. Проанализированы основные тенденции развития аграрного сектора региона, предложена концепция его дальнейшего развития, предусматривающая переход на производство экологически чистой продукции. Определены социальный, экономический и экологический эффекты от реализации концепции устойчивого развития регионального АПК.

Устойчивое развитие, апк, регион, концепция, экологически чистая продукция

Короткий адрес: https://sciup.org/142143090

IDR: 142143090 | УДК: 338.436.33

Текст научной статьи Концепция устойчивого развития регионального АПК

Агропромышленный комплекс в целом и его базовая отрасль – сельское хозяйство являются ведущими системообразующими сферами экономики страны и ее регионов, формирующими продовольственный рынок, влияющими на уровень продовольственной безопасности, а также социально-экономическое развитие сельских территорий.

Роль и место АПК в региональной экономике должны расти, несмотря на стабильное уменьшение его доли в отдельных макроэкономических показателях; так, удельный вес сельскохозяйственного производства в валовом региональном продукте Республики Бурятия (РБ) снизился с 9,5% в 2005 г. до 5,9% в 2011 г., доля основных фондов в 2012 г. составляет всего 2,3%, а среднегодовая численность занятых в сельском хозяйстве – 14,4; в производстве пищевых продуктов – 2,3% от общей численности занятых в экономике.

В то же время следует учитывать, что отказ от традиционного уклада жизни и продолжающаяся миграция населения в города во многом вызваны социально-экономическими причинами: безработица на селе, неразвитость инфраструктуры, низкий уровень заработной платы и т.д. Так, в г. Улан-Удэ проживает 72,6% всего городского населения региона (416,1 тыс. чел., или 42,8% всего населения Республики Бурятия). Для сравнения: численность населения четырех наиболее крупных после г. Улан-Удэ городов (Северобайкальск, Гусино-озерск, Кяхта, Закаменск) составляет всего лишь 8,2% (на 1 января 2013 г.). Это свидетельствует о проблеме перенаселенности столицы региона, вызванной диспропорциями социально-экономического развития муниципальных образований и приводящей в итоге к ухудшению качества жизни как в г. Улан-Удэ, инфраструктура которого не рассчитана на такое количество жителей и гостей, так и в районах республики, миграционный отток из которых снижает трудовой потенциал и негативно отражается на социально-экономической сфере.

В настоящее время доля сельского населения РБ составляет 41% по сравнению с 41,2% в 2012 г.; из них население в трудоспособном возрасте – 52%, моложе – 23,5%, старше – 24,5%. Старение кадров и отток молодежи в города и другие регионы по-прежнему остается явно выраженной тенденцией, что во многом объясняется низким уровнем жизни и отсутствием возможностей профессионального и личностного роста. Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве в 2012 г. составляла 11877,6 руб., в производстве пищевых продуктов – 18830,9 руб., тогда как в среднем по Республике Бурятия она достигала 23100,7 руб., т.е. соотношение – 1,94 раза в сельском хозяйстве и 1,23 раза в пищевой промышленности. Низкая престижность и тяжелые условия труда сельскохозяйственных работников, системные проблемы отечественного АПК, усугубленные вступлением России во Всемирную торговую организацию (ВТО), влекут за собой угрозу продовольственной независимости, рост импорта (в том числе некачественной продукции), изменения в рационе питания, в частности переход на фастфуд, и, как следствие, постепенное ухудшение здоровья населения.

Роль и место АПК в региональной экономике не ограничиваются сохранением традиционного уклада; он поставляет продовольствие, незаменимое для удовлетворения жизненно важных потребностей населения. Доля продовольственных товаров на потребительском рынке региона доходит до 52,5% (по России этот показатель составил 46,6% в 2012 г., по Сибирскому федеральному округу (СФО) – 44,2%), при этом расходы на питание составляют 43,3% в структуре потребления домохозяйств (по РФ – 30,9; СФО – 32%), а в группах с наименьшими доходами они достигают 51,6%. В развитых странах структура потребления иная: часть расходов на продовольственные товары в общем бюджете семьи Великобритании составляет 11-15; США – 8-10; Швейцарии – 7,7%. При этом домашние хозяйства в странах с низким, средним и высоким среднестатистическим уровнем доходов имеют различные структуры потребления и спроса: бедные вынуждены выбирать менее калорийные и питательные продукты, но более дешевые; население развитых стран отдает предпочтение более качественным и соответственно более дорогим товарам. Именно по этой причине количество приобретенных продуктов питания в разных семьях может отличаться незначительно, однако существенные различия будут в содержании питательных элементов и калорийности стандартных пищевых наборов этих стран. Относительно дешевые продукты питания, такие как крупы и овощи, составляют большую часть пищевого рациона в более бедных странах, в то время как дорогостоящие продукты питания, такие как молочные продукты и мясо, чаще включаются в рацион питания семей в процветающих государствах.

Между тем можно констатировать, что, несмотря на существенный рост среднедушевого потребления молока и молокопродуктов, мяса и мясопродуктов, яиц, происходящий с 2005 г., население Республики Бурятия не достигло рациональных норм потребления, установленных в 2010 г. Как правило, среднедушевое потребление в РБ ниже, чем в среднем по СФО, а единственный продукт, по которому регион можно назвать самообеспеченным, – это картофель (табл. 1) [1].

Таблица 1

Среднедушевое производство и потребление сельхозпродукции, кг на душу населения

|

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

2010 |

2011 |

2012 |

Рациональные нормы потребления пищевых продуктов* |

|

|

Производство молока и молокопродуктов в СФО |

276 |

276 |

283 |

290 |

289 |

292 |

297 |

290 |

|

|

Потребление молока и молокопродуктов в СФО |

253 |

255 |

258 |

263 |

262,2 |

264 |

265 |

264 |

320-340 |

|

Производство молока и молокопродуктов в РБ |

234 |

237 |

256 |

258 |

248 |

236 |

234 |

235 |

|

|

Потребление молока и молокопродуктов в РБ |

219 |

228 |

241 |

250 |

257,2 |

263 |

262 |

264 |

320-340 |

|

Производство скота и птицы на убой в СФО |

42 |

42 |

45 |

49 |

51 |

54 |

57 |

59 |

|

|

Потребление мяса и мясопродуктов в СФО |

56 |

58 |

62 |

65 |

66 |

68 |

70 |

73 |

70-75 |

Продолжение таблицы 1

|

Производство скота и птицы на убой в РБ |

32 |

29 |

29 |

30 |

29 |

29 |

30 |

31 |

|

|

Потребление мяса и мясопродуктов в РБ |

53 |

54 |

57 |

59 |

60 |

63 |

64 |

68 |

70-75 |

|

Производство яиц в СФО, шт. |

276 |

281 |

289 |

295 |

292 |

303 |

309 |

321 |

|

|

Потребление яиц в СФО, шт. |

233 |

239 |

243 |

244 |

249 |

256 |

258 |

263 |

260 |

|

Производство яиц в РБ, шт. |

65 |

64 |

65 |

68 |

66 |

67 |

67 |

74 |

|

|

Потребление яиц в РБ, шт. |

139 |

152 |

172 |

189 |

192 |

199 |

202 |

210 |

260 |

|

Производство картофеля в СФО |

252,4 |

253,5 |

241,7 |

265,3 |

280,8 |

284,3 |

303,5 |

232,4 |

|

|

Потребление картофеля в СФО |

130 |

129 |

128 |

132 |

134 |

134 |

135 |

132 |

95-100 |

|

Производство картофеля в РБ |

160,8 |

156,4 |

154,7 |

165,7 |

173,4 |

169,7 |

172,6 |

179,5 |

|

|

Потребление картофеля в РБ |

91 |

90 |

88 |

94 |

95 |

96 |

99 |

101 |

95-100 |

* Установлены Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации

(Минздравсоцразвития России) от 2 августа 2010 г. N 593н.

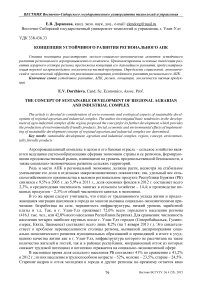

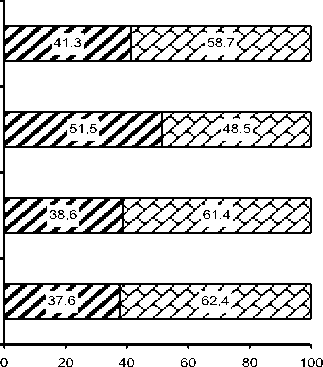

Сравнивая среднедушевое производство и потребление молока и молокопродуктов, можно отметить, что уровень самообеспеченности составил в 2012 г. 89%, мяса и мясопродуктов – 45,6%, яиц – 35,2%, и только по картофелю данный показатель достигает 130,7%. Продовольственный рынок республики не насыщен продукцией местных товаропроизводителей, что объясняется низкой производительностью труда в сельском хозяйстве и высокой себестоимостью продукции. Необходимо отметить, что последние факторы связаны не только с суровыми природно-климатическими условиями: малым количеством осадков (200-300 мм в год), незначительным снежным покровом (около 10 см), низкопродуктивной растительностью (25 ц/га), резкоконтинентальным климатом, недостаточным плодородием почв, поздневесенними и раннеосенними заморозками, коротким безморозным периодом, а также с экологическими ограничениями химизации и мелиорации в связи с необходимостью охраны оз. Байкал, что, безусловно, ограничивает возможности развития сельского хозяйства. Усугубляется положение дел еще и тем, что большая часть сельскохозяйственной продукции производится в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) населения; на долю крестьянских (фермерских) хозяйств (К(Ф)Х) приходится незначительное количество произведенной продукции, а сельскохозяйственные организации (СХО) заняли нишу в производстве зерна и зернобобовых культур (рис. 1) [1].

Сельхозорганизации

Хозяйства населения

Хозяйства всех категорий

Крестьянские (фермерские) хозяйства1)

процентов

Продукция растениеводства Продукция животноводства

а

б

Рис. 1. Удельный вес продукции растениеводства и животноводства в продукции сельского хозяйства, в том числе по категориям хозяйств

Сельское хозяйство республики специализируется на выращивании зерновых и кормовых культур, картофеля, овощей. Развиты мясомолочное животноводство, овцеводство, козоводство, а также свиноводство и коневодство. Однако сложные природно-климатические условия региона не позволяют интенсивно заниматься земледелием, что, в свою очередь, сдерживает интенсификацию животноводства.

СХО производят 86,2% зерна, а также 65,9% яиц, ЛПХ – 74,9% скота и птицы, 89% молока, 85,2% картофеля, 71,5% овощей, 32,9% яиц. Несмотря на то, что в последние годы в связи с реализацией федеральных и региональных программ поддержки сельского хозяйства, объемы производства СХО (и по некоторым видам сельхозпродукции К(Ф)Х) растут, ЛПХ по-прежнему остаются главными товаропроизводителями, сталкиваясь с логистическими проблемами, отсутствием налаженных каналов сбыта, низкой товарностью своей продукции. В связи с сезонностью производства молока и забоя скота, они неспособны стать основными поставщиками сырья для предприятий пищевой промышленности РБ. С 1 мая 2014 г. согласно техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», который вступил в силу с 1 июля 2013 г., и техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции», вступившему в силу с 1 мая 2014 г., в Бурятии действует запрет подворного забоя скота, убой продуктивных животных производится на специально оборудованных площадках. Это снижает и без того невысокую прибыль и рентабельность продукции ЛПХ ‒ в настоящее время в регионе насчитывается 23 убойных пункта и площадки, из них 14 специализированных аттестованных предприятий по первичной переработке скота, в том числе два предприятия по внутрихозяйственной переработке свиней (ЗАО «Племзавод «Николаевский» и ООО «Талан 2»). Затраты на транспортировку, потеря веса животными, плата за услуги по первичной переработке одной головы крупного рогатого скота (лошади), составляющая ориентировочно от 1,2 до 1,5 тыс. руб., заставят некоторые хозяйства отказаться от разведения скота на продажу.

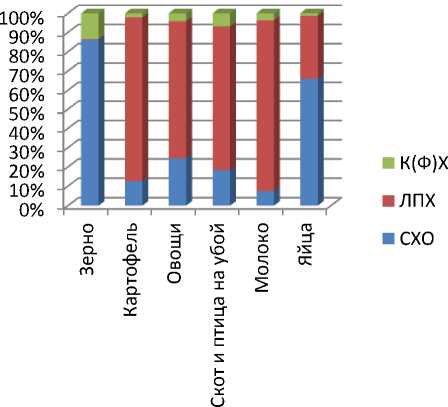

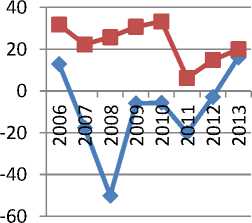

Рассмотрим динамику отдельных финансовых показателей эффективности сельскохозяйственного производства в РБ и СФО (рис. 2) [1].

Рентабельность продукции, %

Некоторые финансовые показатели сельхозпроизводителей, %

Рентабельность сельхозпродукции (СФО)

б

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами

Рис. 2. Некоторые финансовые показатели сельхозпроизводителей

В 2013 г. произошел резкий спад рентабельности продукции (до 3,31% в РБ и 10,58% в СФО. Тем не менее видно, что данный показатель в среднем по СФО превышает республиканский в 3,2 раза). Это связано с общим спадом российской экономики, для которой характерна избыточная концентрация и централизация капитала в отраслях низких переделов и спекулятивных торгово-посреднических операциях. Удельный вес убыточных организаций возрос до 20%, что частично связано с последними инициативами правительства в деле увеличения социального и налогового бремени на малый и средний бизнес. Многие предприятия и предприниматели в 2013 г. обанкротились или ушли в тень. У оставшихся в отрасли предприятий возрос коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами – 16,09% по сравнению с -20,04% в 2011 г. и -2,89% в 2012 г. (нормальное значение не менее 10%).

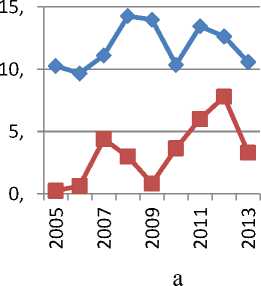

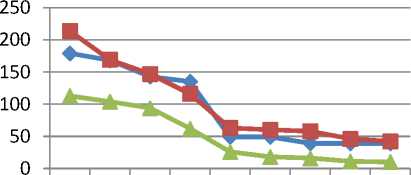

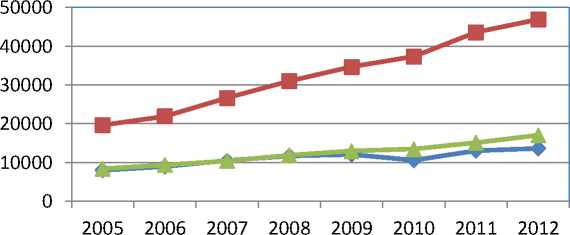

Сокращение числа сельхозпредприятий наблюдается и в других субъектах, относящихся к Байкальскому региону: Иркутской области и Забайкальском крае, природно-климатические условия в которых сходны с условиями РБ (рис. 3) [1]. Однако даже при одинаковых негативных тенденциях в настоящее время число СХО в Иркутской области в 4,2 раза превышает количество предприятий в РБ, в Забайкальском крае превышение составляет 3,9 раз. Аграрный потенциал Иркутской области намного выше, чем у РБ: посевных площадей больше в 3,51 раза, численность сельскохозяйственных работников ‒ в 1,7 раз, стоимость основных фондов в сельском хозяйстве – в 4,52 раза; существенно выше продуктивность сельского хозяйства (например, урожайность зерновых и зернобобовых культур, ц с 1 га, больше в 1,62 раза, картофеля – в 1,13 раз, надой молока на одну корову – в 1,64 раза, яйценоскость – в 1,02 раза), а также производительность труда – в 3,74 раза. Аграрный потенциал Забайкальского края в целом сравним с теми ресурсами, которыми располагает РБ, уровень эффективности их использования в данных соседних регионах практически один и тот же.

Забайкальский край

Иркутская область

Республика Бурятия

^ с^ с^ *^ "О' *\?

г° г° ^ ^ # г^ г^ г^ г^

Рис. 3. Динамика количества СХО в Байкальском регионе

Итак, по производству сельскохозяйственной продукции Республика Бурятия в 2012 г. находилась на 63-м месте по России, Иркутская область – на 26-м, а Забайкальский край – на 58-м.

Рис. 4. Динамика производства сельскохозяйственной продукции в Байкальском регионе, млн. руб.

Республика Бурятия

Иркутская область

Забайкальский край

Темпы роста производства сельскохозяйственной продукции в Иркутской области выше, чем в Республике Бурятия и Забайкальском крае, более того, в абсолютном выражении продукция сельского хозяйства Иркутской области превышает аналогичный показатель РБ в 3,43 раза. В таких условиях продукция местных товаропроизводителей становится неконкурентоспособной, что демонстрирует баланс ввоза-вывоза сельхозпродукции (табл. 2) [2].

Социально-экономические проблемы АПК усугубляются экологическими ограничениями, обусловленными тем, что более 80% водосборной площади оз. Байкал приходится на территорию Республики Бурятия, а это требует соблюдения особого режима хозяйственной дея- тельности. По оценкам Байкальского института природопользования СО РАН, общая величина экологической нагрузки на Республику Бурятия доходит до 10% валового регионального продукта.

Таблица 2

Ввоз и вывоз сельхозпродукции в Республике Бурятия

|

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

2010 |

2011 |

2012 |

|

|

Ввоз зерна |

3 484 |

984 |

4 |

3 055 |

||||

|

Вывоз зерна |

100 |

188 |

280 |

64 |

120 |

115 |

||

|

Ввоз молока |

1 135 |

1 153 |

1 022 |

1 295 |

1 185 |

|||

|

Вывоз молока |

341 |

117 |

92 |

1 039 |

546 |

|||

|

Ввоз скота и птицы (в живом весе) |

136 |

245 |

231 |

1 317 |

2 279 |

1 057 |

580 |

221 |

|

Вывоз скота и птицы в живом весе |

2 |

17 |

14 |

18 |

6 |

16 |

3 |

22 |

|

Ввоз яиц, тыс. шт. |

76 127 |

94 197 |

115 310 |

124 382 |

116 833 |

116 984 |

128 103 |

128 001 |

|

Вывоз яиц, тыс. шт. |

1 800 |

425 |

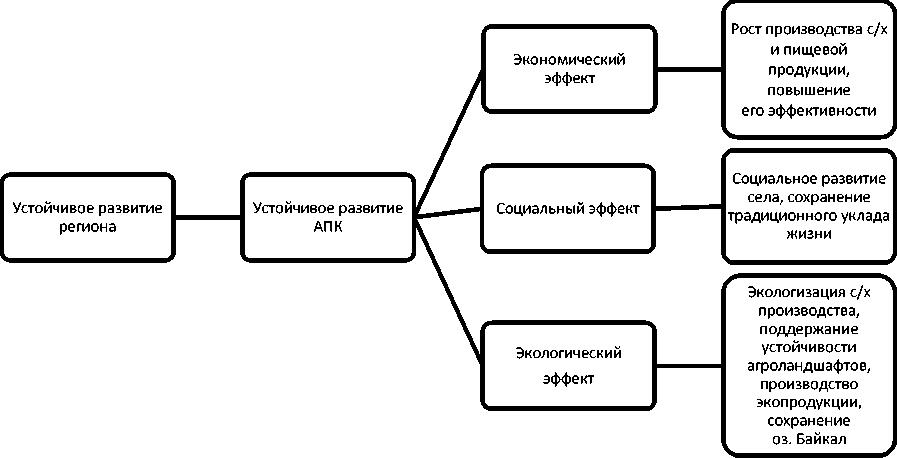

Все это требует пересмотра сложившейся в теории и на практике техногенной концепции развития АПК. Необходим переход к устойчивому развитию аграрного сектора (рис. 5).

Рис. 5. Концепция устойчивого развития АПК

Устойчивое развитие АПК подразумевает достижение социального эффекта, выражающегося в повышении уровня и качества жизни населения, как сельского, так и городского (обладая мультипликационным свойством, каждое рабочее место в сельском хозяйстве создает еще 5-6 рабочих мест в других сферах производства и обслуживания [3]. В идеале устойчиво развивающийся региональный аграрный сектор должен полностью покрывать потребности населения в определенных видах продуктов питания местного производства и экспортировать продовольствие за пределы территории региона.

Экологический эффект будет достигаться при применении инновационных разработок, направленных на увеличение объемов производимой продукции и повышение ее качества на основе преодоления процессов деградации и разрушения природной среды, экологизации производства, деятельности в гармонии с природной экосистемой. Это предполагает:

-

‒ стимулирование и укрепление биологических циклов в системе земледелия, включающей микроорганизмы, почвенную флору и фауну, растения и животных;

-

‒ сохранение и стимулирование долговременного почвенного плодородия;

-

‒ более широкое применение возобновляемых ресурсов в местных системах земледелия;

-

‒ создание замкнутой системы для органической субстанции и питательных веществ;

-

‒ содержание скота в условиях, позволяющих животным жить в соответствии с их врожденным поведением;

-

‒ предотвращение загрязнения среды в результате сельскохозяйственной деятельности;

-

‒ сохранение генетического разнообразия в земледельческой системе и ее окружении, включая охрану окружающей среды обитания диких животных и растений;

-

‒ учет многочисленных социальных и экономических аспектов влияния сельского хозяйства.

Производство экологических продуктов является особенно совместимым с окружающей средой, оно щадит природные ресурсы, разгружает аграрные рынки при перепроизводстве продукции и обеспечивает – в особенности на земельном уровне – рабочие места. Форсирование осуществления природоохранных и природоулучшающих мероприятий позволяет наряду с экологическим эффектом получить значительную экономическую выгоду. Так, капитальные вложения в борьбу с эрозией почв характеризуются высокой экономической эффективностью. Проведение в полном объеме противоэрозионных мероприятий дает возможность увеличить производство продукции растениеводства примерно на 1/3. В результате реализации программы экологизации сельского хозяйства возможный прирост сельскохозяйственной продукции в пересчете на зерно может составить 50-70 млн. т.

Наряду с высокой эколого-экономической эффективностью экологизация сельского хозяйства дает и огромный социальный эффект. Это проявляется прежде всего в улучшении здоровья населения в результате увеличения потребления биологически чистой сельскохозяйственной продукции, уменьшения загрязнения водных и земельных ресурсов, воздушного бассейна.

Экологизация сельскохозяйственного производства позволит превратить недостатки в конкурентные преимущества АПК региона. Республика располагает земельными ресурсами, длительное время не подвергавшимися химизации, рынок сбыта экологически чистой продукции растет, при ее производстве требуется высокая доля ручного труда, возникновение экопоселений будет способствовать возрождению сельских территорий, а в условиях ВТО, запрещающих прямую поддержку сельхозпроизводителей, появляется возможность получения господдержки по экологическим и социальным программам. Таким образом, экологизация АПК будет способствовать как решению социальных проблем села, так и выходу региона на траекторию устойчивого развития и повышению его конкурентоспособности.

Список литературы Концепция устойчивого развития регионального АПК

- Регионы России. Социально-экономические показатели. 2013: стат. сб./Росстат. -М., 2013. -990 с. 2.

- Статистический ежегодник. 2013: стат. сб./Бурятстат. -Улан-Удэ, 2013. -514 с. 3.

- Методические рекомендации по обеспечению рациональной занятости работников сельскохозяйственного производства. -М.: Министерство сельского хозяйства РФ, 2002. -С. 3.