Концепт общества потребления в современном коммуникационном пространстве рекламного дискурса

Автор: Зотова Анна Сергеевна

Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics

Рубрика: Материалы и сообщения

Статья в выпуске: 1 т.21, 2022 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена выявлению сущности концепта общества потребления, который реализуется в рамках современного рекламного дискурса в условиях информатизации и IT-технологий. С опорой на положения теории Ж. Бодрийяра и с учетом лингвистических и семиотических особенностей рекламного контента нового времени показано, что рекламная коммуникация составляет часть глобального информационно-коммуникационного пространства, которое тяготеет к мультикультурным кодам, интернациональной семиотической системе, когда взаимодействие с аудиторией осуществляется на платформах сетевых социальных сервисов web 2.0 прежде всего с помощью различных иконических знаков и символов. Эти особенности обнаруживаются в понятийном содержании концепта общества потребления, который отражает такие категории, как сетевое общество, товарность, конструирование спроса, владение потребительскими практиками и следование моделям потребления, а также демонстрирует смещение социальной иерархии в сторону eHomo. Установлено, что общество потребления в современном глобальном мире организуется не идеей вещизма, а идеей мечты, которую рекламный дискурс транслирует посредством мифов и симулякров, стереотипизации, инфлюенсеров и т. д., а рекламная коммуникация характеризуется редуцированием вербального компонента, поликодовостью, мультимедиальностью и тяготением к социокультурным символам.

Общество потребления, коммуникация, рекламный дискурс, семиотика, поликодовость, мультимедиальность, информационное общество, симулякр

Короткий адрес: https://sciup.org/149140039

IDR: 149140039 | УДК: 81’42:659.1

Текст научной статьи Концепт общества потребления в современном коммуникационном пространстве рекламного дискурса

DOI:

В современном мире информационнокоммуникационное пространство охвачено глобализацией и процессы, в нем происходящие, все больше тяготеют к мультикультурным кодам, понятным представителям практически всех национальностей и языковых групп, когда информация передается аудитории не только вербальными знаками, но и различными символами, иконическими знаками [Эко, 2004], графическими элементами, отражающими общемировые тренды. Глобализация (начавшаяся в эпоху Интернет [Кастельс, 2004]) стала отправным пунктом для культурной, политической, религиозной интеграции и унификации, оказала серьезное влияние на развитие транснациональных корпораций, масс-маркета и глобального общества ( global society ) в целом.

Космополитические черты проникли в информационное поле, в массмедийный, рекламный и другие виды дискурса, а интернет-технологии повлияли, в свою очередь, на становление массовой коммуникации нового типа – мировой, оттеснив коммуникацию локальную. Эти процессы привели общество к универсальным социальным практикам, ценностным установкам и поведенческим нормам, которые становятся общепринятыми в цивилизованных странах (например, семейные традиции, гендерное равенство, инклюзия, экологический активизм, ЗОЖ, разумное потребление и т. д.). Указанные приметы сегодняшнего времени транслируются в большинстве случаев в интернет-среде с помощью сетевых социальных сервисов web 2.0, формируя глобальное информационное пространство и оказывая влияние не только на массовое сознание, но и на процессы, происходящие в секторе мировой экономики и политики.

Так, один из основоположников теории информационного общества – И. Масуда – отметил, что глобальное информационное поле привело к стандартизации потребительской (общественной) трактовки того, что есть социальные блага, какими категориями измеряется успех, популярность, статус и пр. [Masuda, 1981]. Следует отметить, что развитие потребительских стандартов в мировом сообществе оказало сильное влияние на рекламную коммуникацию, которая сегодня выстраивается по принципам психолингвистической манипуляции потребительским поведением, культивирования различных идей (вещизм, лидерство, престиж, счастье, успех и т. д.).

С точки зрения интернационального характера информационно-коммуникационных процессов рекламная отрасль является одной из активных сфер деятельности, поскольку быстро реагирует на изменения и функционирует по правилам информационного общества, адаптировавшись к новым условиям и новому типу потребителя, достигнув на сегодняшний день высокого уровня развития. Эти достижения способствовали формированию самостоятельного типа дискурса – рекламного, развивающегося в тесной связке с технологическими достижениями и научно-практическим опытом. Реклама XXI в. представляет устойчивое, «многослойное» явление, которое включает вербальные и визуальные элементы, аудио- и видеоматериалы. Она создается с применением новаторских технических решений и IT-инструментов, а также современных коммуникативных практик, основанных на результатах маркетинговых исследований. Рекламный дискурс как часть глобального экономического, социокультурного и информационного сектора воздействует на массовое потребительское сознание и пропагандирует идеи общества потребления.

Современный рекламный дискурс оказывает на общество двустороннее влияние: с одной стороны, рекламная практика формирует социокультурный тип мышления (трансляция и популяризация общечеловеческих ценностей, семейных традиций, экоактивизм, гуманное отношение к животным, принципы разумного потребления и т. д.), с другой стороны, способствует размыванию национальных культурных границ, национального самосознания, территориальной идентичности, а также росту стереотипизации и мифологизации мира вещей и пр. Тем не менее рекламный дискурс всегда дает повод для научных дискуссий и дальнейших исследований, в том числе, в рамках развития информационного сетевого общества, поскольку является его частью.

Изучая рекламную коммуникацию в аспекте ее функционирования в сетевом обществе, мы ориентируемся на положения М. Кастельса о критериях новой информационнокоммуникационной среды:

– интернет-СМИ, новые медиа, различные информационные интернет-ресурсы, социальные сервисы web 2.0 создают и транслируют гигантские объемы информации и являются частью глобальных коммуникационных процессов, оказывающих влияние на потребителей информации;

– разнообразие информационных интернет-сервисов изменило сущностные черты массовой коммуникации, которая сегодня носит как односторонний, так и двусторонний характер и используется как ресурс для удержания паблисити капитала не только в политике, но и в других сферах (экономика, бизнес, культура, образование и т. д.) [Кастельс, 2017, с. 96].

Информационно-коммуникационное поле рекламного дискурса представлено не только в массмедиа (реклама в СМИ), но и контентом в категории сетевых социальных сервисов web 2.0, который транслируют блогеры, лидеры мнений, инфлюенсеры, участники и администраторы сетевых сообществ, колумнисты и т. д.

В обществе потребления рекламная коммуникация представлена разными форматами: 1) традиционная реклама (ТВ и радио, indoor и outdoor, реклама на местах продаж, на транспорте, витринистика [Морган, 2008], ивент-ме-роприятия и т. д.); 2) реклама и бренд-коммуникация в сети Интернет. Сервисы web 2.0 обеспечивают охват многомиллионной аудитории, дают возможность персонализированных обращений, а также применения технологий юзабилити (баннерная и контекстная реклама, SMM, SEO, программатик, таргетинг, блогинг и многое другое). Такое разнообразие инструментов и приемов новой рекламной практики культивирует потребительство и вещизм, активизирует применение разнообразных методов воздействия на массовое сознание, формирует новую культуру потребления и новое понимание возможностей рекламной коммуникации с помощью сервисов web 2.0. Это обусловило цель нашего исследования – охарактеризовать концепт общества потребления, реализованный в рекламной коммуникации.

Материал и методы исследования

Исследование концепта общества потребления, реализующегося сегодня в рекламном дискурсе, основывается на теории Ж. Бодрийя-ра, а также на методиках контент-анализа, комплексного изучения рекламного текста, компонентного анализа, приемов внешней интерпретации, структурно-семиотического анализа, традиционно применяемых на практике. Примеры, включенные в статью, являются частью коллекции материалов, на базе которой построена данная статья. Основной площадкой для сбора материалов послужила соцсеть Instagram (ее деятельность признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Результаты и обсуждение

Потребительская картина мира (мира вещей) в новом веке стала частью концепта общества потребления, основанного на принципах действия сетевой экономики, где потребитель и производитель находятся в отношениях синергии, когда работают не только производство и стратегии продвижения товаров и услуг, но и потребительские предпочтения,

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ выраженные в стилях потребления, популярных интернет-ресурсах и сообществах, модных инфоповодах, потребительских трендах, системе ценностей и социальных установок, теории поколений и т. д.

Основоположник теории общества потребления, французский социолог, культуролог, философ-постмодернист, Ж. Бодрийяр, в работе «Общество потребления» [Бодрийяр, 2006] ( фр. «La société de consommation: ses mythes et ses structures», 1970 ), трактует его как общество самообмана, где превалируют псевдочувства, псевдокультура, а изобилие создано искусственно и представляет собой иллюзию, скрывая реальный дефицит и тем самым включаясь в некую концепцию, систему формально установленных правил поведения всех и вся в современном мире. В свою очередь, современный мир направлен на стремительное развитие экономики любыми способами, а следовательно, заинтересован в продвижении и популяризации мифа (в трактовке Р. Барта [1994]) о важности потребления, а также в росте социальной дифференциации населения, которая для многих является мотивацией к обладанию и вещизму.

Одной из основополагающих категорий такого понимания социального устройства общества является категория счастья, о которой пишет Ж. Бодрийяр. Его мысль современна и сегодня, поскольку стремление человека быть счастливым составляет основу современной демократии, суть которой заключена в равенстве всех членов социума перед символами успеха, благосостояния, статуса. Однако возможность достижения этого счастья больше миф, чем реальность, но именно миф и является столь притягательным в обществе потребления.

Как понимать метафору счастья с точки зрения мифологии потребления? Опираясь на научную концепцию Ж. Бодрийяра, мы полагаем, что ценностные атрибуты счастья заложены в рекламную коммуникацию, которая строится таким образом, что потребитель попадает под влияние рекламы, транслируемой через медиа, соцсети, блоги и т. д. Новая идеология потребительства распространена повсюду и постоянно демонстрирует современному индивиду концепцию успеха, благополучия, свободы, и путь к этому лежит че- рез товары и услуги. То есть в сознание потребителя вводится мысль о том, что обладание определенными товарами помогает сократить социальную дистанцию до представителей «высшего» общества, стать равным тем, кто успешен, счастлив и здоров. Именно так происходит внедрение мифа о демократическом устройстве жизни и равенстве в новом мире, где активно действуют процессы коммодификации, распространяясь не только на товары и услуги, но и на информацию и знания.

Согласно трактовке Ж. Бодрийяра, суть общества потребления заключается в манипуляции психологией потребителя, в трансляции нового типа цивилизации, которой «равно необходимы бедность, войны и эстетическая медицина, преследующие одну и ту же цель – создание уходящих в бесконечность целей для наращивания производства» [Бодрийяр, 2006]. Так, начиная с производственной гонки и роста экономической мощи в прошлом веке, сегодня сформировался концепт общества потребления, отражающий новое понимание этого феномена.

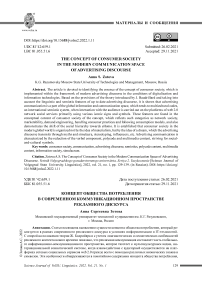

В рамках нашего исследования мы заимствуем следующую трактовку многозначного термина «концепт»: «Это содержательная сторона словесного знака... за которой стоит понятие (то есть идея, фиксирующая существенные “умопостигаемые” свойства реалий и явлений, а также отношения между ними), принадлежащее умственной, духовной или жизненно важной материальной сфере существования человека, выработанное и закрепленное общественным опытом народа, имеющее в его жизни исторические корни, социально и субъективно осмысляемое и – через ступень такого осмысления – соотносимое с другими понятиями, близко с ним связанными или, во многих случаях, ему противопоставляемыми» (синоним. социальный конструкт. – А. З.) [Демьянков, 2007, с. 606]. Данное определение концепта отражает наше понимание концепта общества потребления, поскольку мы рассматриваем его по тем же признакам: социокультурная сфера, потребители (люди), наличие определенных правил и поведенческих мотивов, слова-маркеры, которые являются сигналами, кодами в этом обществе. Эти же критерии реализуются и в ком- муникационном поле новейшего рекламного дискурса. Другими словами, сущность данного концепта имеет уже не только экономический, но и социокультурный характер. Содержание концепта общества потребления схематично представлено на рисунке 1.

Принципы рекламной коммуникации отражают сущность этого концепта, поскольку реклама совмещает в себе указанные выше признаки и участвует в развитии такого типа социума, как общество потребления, находясь в зависимости от него и от потребителя. Несмотря на то что реклама диктует моду потребления, ее создателям приходится подстраиваться под целевые группы, их интересы, возможности и т. д. Например, маркетинговые стратегии в области коммуникации с представителями молодого поколения, которым интересуются современные бренды, ориентированы на психологию поколения Z, их увлечения, жизненную позицию и пр. Сегодня проводится много исследований в сфере теории поколений [Howe, Strauss, 1991], с научной точки зрения это направление до сих пор является спорным, однако бизнес активно использует полученные исследователями данные, понимая, что поколение Z в скором времени перейдет в статус основных потребителей, сменяя поколение Y.

Рекламная коммуникация с представителями поколения Z должна учитывать целый ряд их особенностей, сформулированных, например, на портале Fast Company: представители этого поколения поддерживают экологичность, выступают за разумное потребление, предпочитают производство из переработанного материала (одежда, бытовые товары и т. д.), готовы отказаться от брендов, тестирующих продукцию на животных и использующих натуральный мех, предпочитают бренды с активной социальной позицией, участвующие в благотворительности, популяризирующие экотренды, выступающие против неравенства и сексизма и т. д.), обладают эмпатией, быстро считывают информацию, предпочитают нестандартные (креативные) рекламные обращения, вдохновляются людьми, природой, окружающим миром (например, при выборе жилья им будет важен не метраж и этажность, а вид из окна, наличие коворкинг-зоны, охраны, площадки для выгула собак и т. д.), не любят традиционные виды рекламы, предпочитают визуальную семиотику (графика, иконические знаки, дизайн и др.), грамотны в цифровой сфере, многие учатся не ради образования, а для получения новых знаний и профессиональных компетенций через практику, для них важны персонализация в коммуникации и доверие (Finch J.). Список можно продолжать, однако и этих характеристик достаточно, чтобы понять отличие Z от представителей других поколений. Таким образом,

Рис. 1. Содержание концепта общества потребления

Fig. 1. The content of the concept consumer society

выявление определяющих маркеров разных поколений при разработке коммуникативной стратегии позволит брендам повысить потребительскую лояльность и укрепить свою позицию на рынке.

Современное коммуникативное пространство рекламного дискурса ориентировано на разные аудитории, а следовательно, рекламные обращения должны быть четко сегментированы по типам потребителей, а вербальные и визуальные коды – подбираться строго под целевую аудиторию. Перспективными коммуникативными практиками мы считаем также те, которые используют семиотику мифа, технологии юзабилити, поликодо-вость и мультимедиальность (подробно о них см.: [Зотова, 2019, с. 60–65]).

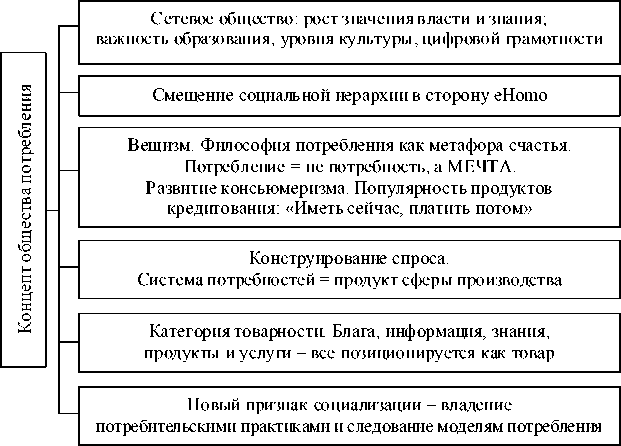

Еще одним средством реализации концепта общества потребления являются симулякры. Мы придерживаемся трактовки Н.Б. Маньковской: «Симулякр – это псевдовещь, замещающая “агонизирующую реальность” постреальностью посредством симуляции» [Маньковская, 2003]. Ж. Бодрийяр в книге «Симулякры и симуляции» высказывает мысль о том, что симуляция является неотъемлемой частью современного общества, и представляет собой явление с различными абстракциями, семиотическими структурами, которые заменяют реальность. Размышляя о симулякрах вслед за Ж. Бодрийя-ром, А.А. Согорин пишет: «...реальное не стирается в пользу воображаемого, оно стирается в пользу более реального, чем реальность: гиперреальности, более истинного, чем исти- на: симуляции» [Согорин, 2015, с. 68–70]. Сегодня симулякры можно условно разделить на те же три группы, о которых говорил Ж. Бод-рийяр (см. его теорию симулякров 1-го, 2-го и 3-го порядков: [Бодрийяр, 2000, с. 39–40]): социокультурные симулякры, производственные симулякры и сетевые знаки гиперреальности. К первой группе относятся коды – трансляторы примет общественной жизни, правил поведения и т. д., среди которых одежда (мода), товары, связанные с праздниками (сувенирная продукция), атрибуты традиций, семейных ценностей и многое другое. Изображения красивых моделей, рекламирующих одежду, домашнего уюта или счастливой семьи (часто используемый симулякр в рекламе банковских потребительских / ипотечных кредитов) отражают тенденцию к эстетизации действительности, что, по сути, к «подделке», часто не имеющей подлинного воплощения в жизни, хотя и отражающей принцип «потребление – это не потребность, а мечта». Приведем несколько иллюстраций (рис. 2).

Симулякры второй группы – производственные симулякры – начинают формироваться в индустриальном обществе и связаны с активным производством товаров и услуг (одежды, бытовой техники, аксессуаров, автомобилей, косметики, ресторанов и баров, досуга и развлечений и т. д.). Они символизируют рыночную экономику, в основе которой лежат процессы товарообмена, высокой конкуренции, массового производства. Такие симулякры подтолкнули общество к развитию масс-маркета, который

Рис. 2. Социокультурные симулякры

Fig. 2. Sociocultural simulacra

сегодня уверенно вытесняет культовые престижные бренды не только за счет гибкой ценовой политики и доступности массовому потребителю, но и за счет эффективной стратегии позиционирования, когда недорого – не значит некрасиво.

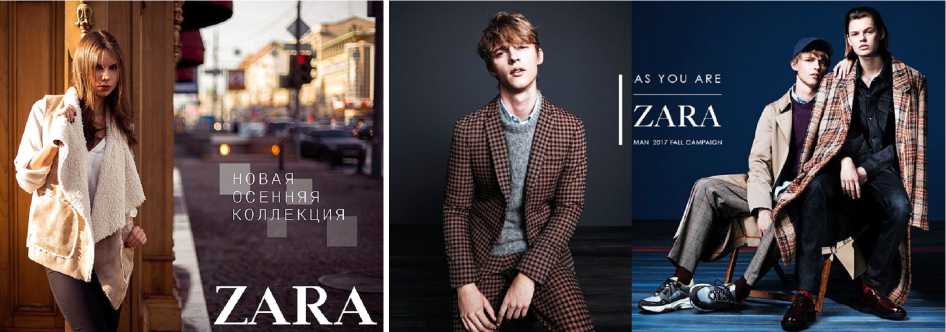

Сегодня мы наблюдаем трансформацию этой группы симулякров, заключающуюся в реализации стратегии презентации симулякра, вывода его из производственного процесса посредством передачи через рекламный дискурс других ассоциаций (стиль, тренд, технологичность, эстетика, позитив, разумное потребление и т. д.). Семиотическое наполнение этих симулякров состоит из визуальной символики, элементов фирменного стиля, эстетики фото и видео и других инструментов рекламной коммуникации. Приведем в пример масс-маркет бренд ZARA (производство одежды повседневного спроса), который использует новые коммуникативные практики в рекламном дискурсе своей рыночной ниши (рис. 3).

На рекламных фото мы видим подтверждение описанных выше коммуникативных практик брендов масс-маркета с ориентацией на новую эстетику, космополитизм, стиль жизни, трансляцию симулякров.

В эту же группу входят и такие симулякры, как реплики известных и успешных брендов. На них также есть массовый спрос, что связано с желанием современного потребителя обрести статус, престиж, приблизиться к «высокому» кругу представителей успешной и благополучной жизни, то есть обрести через обладание симулякром мечту по приемлемой (невысокой) цене.

Современные симулякры третьей группы отличаются от первых двух тем, что они не материализованы в мире вещизма, их сущность заключена в определенной идее, живущей в гиперреальном пространстве. Как отмечает А.В. Панкратова, «существенное отличие симулякров третьего порядка от первых двух уровней симуляции – то, что теперь симулякр перестал быть материальным вещественным предметом. Симулякры третьего порядка существуют в сети, в сознании, в гиперреальности. Это не просто копии, для которых нет оригинала, это копии, само существование которых характеризуется утратой реальности. Вещи в гиперреальности существуют как знаки, как определенный код. Дизайн уже не проектирует вещи, а проектирует знаки, визуальную коммуникацию» [Панкратова, 2014, с. 143].

Соглашаясь с этой мыслью, мы видим, что в современной рекламной интернет-ком-муникации симулякры 3-й группы выражены в определенных образных, графических, цветовых символах, которые закреплены в общественном сознании (в сознании потребителя). Таким образом, с точки зрения производства этой группы симулякров их моделирование в сетевом пространстве весьма актуально, поскольку элементы моделей коммуникации способны взаимозаменять друг друга, постоянно воспроизводиться в тех или иных знаках. Своеобразная клиповость симулякров сродни так называемому клиповому мышлению, она

Рис. 3. Производственные симулякры

Fig. 3. Production simulacra

позволяет потребителю за несколько секунд декодировать визуальные послания брендов, поскольку ему известны смыслы и значения кодов, содержащихся в иконических знаках, логотипах, элементах фирменного стиля и т. д. Визуальная рекламная и бренд-коммуникация сегодня представляет собой сообщение, в котором транслируется информация о характеристиках бренда (компании, товара или услуги), его ценностях с помощью семиотики, идентифицирующей конкретный бренд среди множества других. Однако, когда мы говорим о симулякрах 3-й группы, следует обратить внимание на то, что они способны передавать общую идею мира вещей, социокультурной сферы, объединять разные концепции в единое вербально-визуальное пространство. В этом случае мы говорим не об уникальности конкретного бренда, а о том, что бренды существуют в едином семиотическом поле, как в матрице.

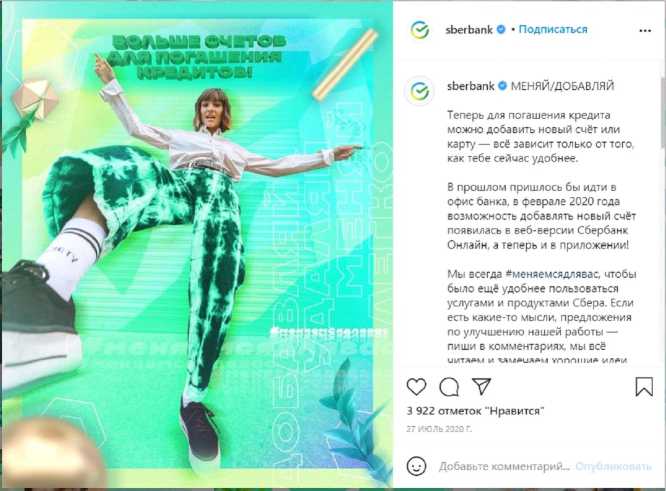

В современной коммуникации с потребителем вербальная составляющая важна, но не всегда обязательна, поскольку человек способен считывать образную информацию. Зрение – один из важнейших каналов восприятия, преобладающий над другими органами чувств, и эта особенность делает визуальную коммуникацию сильным и эффективным инструментом в работе с целевой аудиторией. Ярким примером этому является поколение Z, которое в повседневной жизни активно использует гаджеты и компьютеры, потребляя информацию как в текстовом, так и в визуальном формате. Эту особенность симулякров 3-й группы сегодня учитывают в рекламе продукции производственных, персональных и территориальных брендов. Приведем пример подобного моделирования симулякров с помощью инструментов графического дизайна при создании визуальных коммуникаций брендов в Instagram (см. рис. 4).

Представленные на рисунке 4 примеры симулякров, относящихся к 3-й группе, транслируют определенные идеи, выраженные визуальными кодами. Так, идея рекламной коммуникации Сбербанка в Instagram по большей части ориентирована на молодежь, например потому, что в цветовой гамме преобладает не традиционно зеленый (цвет бренда), а неоновый зеленый. Неон, олицетворение поколе- ния «диско», сейчас переживает второе рождение и популярен у поколения Z, это модный тренд стилистики миллениалов, он эклектичен и мультикультурен, что важно для современного потребителя, главный социокультурный код которого – мы поколение next, мы – будущее, мы космополиты и наша энергия сильнее темной стороны (неон светится как в темноте, так и при свете. – А. З.). В рамках современных реалий цвет может выступать симулякром: в рассматриваемой рекламе речь идет о банковских кредитах, на фото есть слоган к данному банковскому продукту (Больше счетов для погашения кредитов!), но в публикации (в тексте) не упоминаются требования для заемщиков, она лишь сообщает целевой аудитории о больших возможностях, свободе выбора и т. д. (с помощью кредитов), но это не всегда соответствует действительности. Позитивную тональность обращения задает цвет. Помимо цвета на фото есть и другие коды (шрифт, образ рекламного персонажа, стиль одежды и т. д.), они также встроены в ту визуальную концепцию, которую мы описали.

В представленной на рисунке публикации магазина «Азбука вкуса» посредством фотографии с пирожными визуализируется «сладкая жизнь в розовом цвете». Для колористического оформления избраны розовый, пудровый, фуксия – популярные среди женской аудитории оттенки, которые часто встречаются в аккаунтах бьюти-блогеров, девушек, ведущих свои сториз и т. д. На фото нет слов, коммуникация осуществляется только через образность, визуальную стилистику, но она понятна, и аудитория способна ее декодировать. Стилистика картинки подкрепляется тональностью текста поста, в котором использованы слова-маркеры: романтика , любовь , Париж , город влюбленных , мака-рони , французский рецепт и т. д. Описанные нами приемы не являются особенностью позиционирования конкретного бренда, они используются самыми разными брендами и субъектами интернет-коммуникации.

Таким образом, мы можем отнести эти дизайн-инструменты к моделированию симулякров 3-й группы, они существуют как некий шаблон, часть глобального общества потребления и социокультурной сферы. Именно по-

Рис. 4. Сетевые знаки гиперреальности

Fig. 4. Network signs of hyperreality

этому смыслы дизайн-элементов понятны потребителю, он довольно быстро их распознает среди множества других. Так рождается образная и семантическая клиповость симулякров, о которой мы упоминали выше.

Общий эмоциональный фон рекламного дискурса (это подтверждают и наши примеры) демонстрирует позитив и неконфликт-ность (разительно отличаясь от современного конфликтного мира): «...любое напряжение, любой индивидуальный или коллективный конфликт может быть разрешен с помощью некоторой вещи» [Бодрийяр, 2001, с. 105]. Эта

«историческая» мысль Ж. Бодрийяра позволяет нам оценивать новейшую рекламную коммуникацию как многогранное явление, в котором сочетаются вещизм, потребительские тренды, симулякры и одновременно с этим забота о человеке и мире.

Заключение

В статье определена сущность концепта общества потребления. Он эксплицируется в рекламном дискурсе посредством коммуникативных практик, которые сегодня пе- реживают явную трансформацию, смещаясь в сторону eHomo. Исследуемая нами трансформация выражается в активном развитии цифровой коммуникации с потребителем, в привлечении социокультурного контента (бренд связывается не столько с финансовым успехом компании, сколько с ее высокой миссией в обществе), в трансляции метафоры счастья и мечты через вербальную и визуальную семиотику, в возможности моделировать не только потребительский спрос, но и поведение, например, через разные типы постов в Instagram (вовлекающие, мотивационные, личные и др.).

Сформировались новые маркеры рекламной коммуникации, среди которых: тяготение к визуальному семиотическому полю, редуцирование вербального компонента, активное использование мифов, симулякров и слов-маркеров, мультимедиальность и поликодовость, четкая сегментация целевых аудиторий, новый взгляд на теорию поколений.

Список литературы Концепт общества потребления в современном коммуникационном пространстве рекламного дискурса

- Барт Р., 1994. Избранные работы : Семиотика. Поэтика. М. : Прогресс. 624 с.

- Бодрийяр Ж., 2000. Символический обмен и смерть. М. : Добросвет. 387 с. Бодрийяр Ж., 2001. Система вещей. М. : Рудомино. 216 с.

- Бодрийяр Ж., 2006. Общество потребления. Его мифы и структуры. М. : Республика : Культ. революция. 269 с.

- Демьянков В. З., 2007. Термин «концепт» как элемент терминологической культуры // Язык как материя смысла : сб. ст. в честь акад. Н. Ю. Шведовой / отв. ред. М. В. Ляпон. М. : Азбуковник. С. 606-622.

- Зотова А. С., 2019. Семиотическое поле современного дискурса СМИ в социальных медиа // Вестник Российского нового университета. Серия: Человек в современном мире. № 4. С. 60-65. DOI: 10.25586/RNU.V925X 19.04.P.060.

- Кастельс М., 2004. Галактика Интернет. Екатеринбург : У-Фактория. 328 с.

- Кастельс М., 2017. Власть коммуникации / науч. ред. А. И. Черных. 2-е изд., доп. М. : Изд. дом НИУ ВШЭ. 591 с.

- Маньковская Н. Б., 2003. Симулякр // Лексикон нон-классики. Художественно-эстетическая культура ХХ века / под общ. ред. В. В. Бычкова. М. : Росспэн. 606 с.

- Морган Т., 2008. Визуальный мерчандайзинг. Витрины и прилавки для розничной торговли. М. : Рипол Классик. 208 с.

- Панкратова А. В., 2014. Симулякр четвертого порядка как итог процесса симуляции // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. № 11-1 (49). С. 142-145.

- Согорин А. А., 2015. Концепция рекламы Ж. Бод-рийяра в рамках социологического научного дискурса // Международный научно-исследовательский журнал. № 11-5 (42). С. 68-70. DOI: 10.18454/IRJ.2015.42.223.

- Эко У, 2004. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. СПб. : Симпозиум. 544 с.

- Howe N., Strauss W., 1991. Generations: The History of America's Future, 1584 to 2069. N. Y. : William Morrow & Company. 538 p.

- Masuda Y., 1981. The Information Society as PostIndustrial Society. Washington, D.C. : World Future Society. 171 p.