Концептуализация модели эффективности института социальной защиты населения (часть вторая)

Автор: Шакирова Алиса Фиргатовна, Дмкина Елена Петровна

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Проблемы здравоохранения и социального обслуживания

Статья в выпуске: 2 т.24, 2021 года.

Бесплатный доступ

Сегодня мы столкнулись с пандемией коронавируса (COVID-19), которая затронула все страны и регионы мира. Политика государств направлена на сдерживание распространения вируса и на обеспечение основных потребностей людей, находящихся в вынужденной изоляции. Данная ситуация еще раз доказала значимость института социальной защиты населения (далее - ИСЗН) и необходимость обеспечения эффективности его функционирования. Высокие темпы роста социальных изменений, в свою очередь, вызывают определенное отставание от процесса их научного осмысления - накопления нерешенных средствами социологической науки вопросов. Так, действующая система оценки функционирования ИСЗН с точки зрения фактически полученного результата к нормативному/запланированному, а также система оценки экономических затрат не отвечают тем вызовам, которые встают перед современной наукой и управлением. Остаются нерешенными множество проблем, касающихся оценки функционирования ИСЗН. В частности, полностью не раскрыт весь спектр сложностей, с которыми сталкиваются потребители социальных услуг, остро стоят вопросы достижения стабильно высокой удовлетворенности уязвимых групп населения различными количественно-качественными параметрами оказания услуг. В статье рассмотрены научные концепции и подходы к оценке эффективности социальной защиты населения, используемые в отечественной и зарубежной социальной науке и практике, и изложена разработанная модель оценки эффективности функционирования ИСЗН на примере Республики Татарстан, в основе которой лежит комплексный подход, заключающийся в фиксации временно-пространственных аспектов оценки эффективности функционирования ИСЗН.

Модель оценки социальной защиты населения, эффективность, социальная политика, социальная работа, социальная защита, социальные услуги, учреждения социальной защиты, потребители социальных услуг, удовлетворенность населения, картографирование, социальная карта

Короткий адрес: https://sciup.org/143177749

IDR: 143177749 | DOI: 10.19181/population.2021.24.2.9

Текст научной статьи Концептуализация модели эффективности института социальной защиты населения (часть вторая)

Авторская модель оценки эффективности института социальной защиты населения

В первой части статьи мы проанализировали отечественные и зарубежные подходы к оценке эффективности функционирования института социальной защиты населения (ИСЗН)1, которые послужили основой разработки авторской модели оценки, изложенной во второй части статьи. Прежде чем мы приступим к построению авторской модели, отметим, что неотъемлемой частью социального института, а также главной формой его непосредственного (наблюдаемого, фиксируемого) существования является организация. Например, система социальной защиты населения в России выступает в качестве социального института, тогда как Министерство здравоохранения и социального развития РФ — в качестве комплекса организаций (учреждений), наравне с другими подобными комплексами реализующего функции данного института. Таким образом, при оценке эффективности функционирования ИСЗН важно учитывать также и деятельность соответствующих учреждений, в связи с чем в нашей модели мы будем изучать ИСЗН через учреждения социальной защиты и потребителей социальных услуг.

Действующая система оценки функционирования ИСЗН, с точки зрения фактически полученного результата к норматив-ному/запланированному, а также система оценки экономических затрат не отвечают тем вызовам, которые встают перед современной наукой и управлением. Остаётся нерешенным множество проблем, касающихся оценки функционирования ИСЗН. В частности, не раскрыт весь спектр сложностей, с которыми сталкиваются потребители социальных услуг, остро стоят вопросы достижения стабильно высокой удовлетворенности уязвимых групп населения различными количественно-качественными параметрами оказания услуг.

При этом некоторые положительные, на наш взгляд, аспекты существующих подходов к оценке эффективности ИСЗН были использованы нами при разработке авторской модели. Во-первых, мы будем исходить из принципа клиентоориентирован-ности и стремиться оценить удовлетворенность потребности населения в социальных услугах. Во-вторых, в процессе временной оценки сможем зафиксировать изменения потребностей клиентов социальных услуг. В-третьих, использование геоинформаци-онных и нейросетевых технологий в целях социального картографирования позволит оценит удовлетворенность населения функционированием института социальной защиты в разрезе территориальных единиц города. Таким образом, учитывая сильные стороны и недостатки существующих моделей, мы предлагаем авторскую интегральную модель оценки эффективности функционирования института социальной защиты населения, построенную в рамках и по результатам исследований в Республике Татарстан (РТ), которая будет иметь несколько уровней.

Первый уровень — анализ влияния на ИСЗН различных факторов, таких как политическое окружение, экономическая ситуация, научно-технический прогресс, социокультурные и международные события. Политическое окружение в качестве одного из самых важных факторов, влияющих на социальную защиту населения, в своих трудах отмечает такие авторы как П. И. Разинь-ков, О. П. Разинькова [1], Н. Р. Хамидуллин, Р. Р. Галимуллина [2]. К ним можно отнести деятельность государства как основного политического института. Его способность проводить социальную политику в стране, регионе позволяет обеспечить социальную стабильность и принятие нормативно-правовой базы, регулирует взаимодействие между объектом и субъектом ИСЗН.

Экономические факторы непосредственно определяют характер и специфику функционирования ИСЗН. И. Г. Тарент относит к экономическим факторам такие показатели, как регулирование страховых выплат по безработице и пенсионному страхова- нию; управление материальным обеспечением нетрудоспособного населения; совершенствование материально-технического обеспечения организаций социальной защиты; использование мер социальной защиты для снижения уровня текучести кадров на предприятиях; содействие укреплению потенциала семьи; управление демографической ситуацией и уровнем здоровья населения, снижение уровня безработицы [3]. Для нас важным моментом является изучение изменений экономических показателей в период экономического спада в стране, т.к. именно в данный период увеличивается нагрузка на социальную защиту населения.

Научно-технический прогресс не только влияет на производительность труда, сокращение рабочих мест и т.д., но и позволяет решить ряд социальных проблем. Однако, за научно-техническим прогрессом успевают не все, ведь он требует изменений определенного уклада жизни, труда и новых возможностей, и новые профессии могут быть недоступны для определенных категорий населения, например, для инвалидов, пенсионеров и так далее [4]. Оценка влияния научно-технического прогресса становится особенно актуальной в период цифровой трансформации общества.

Социокультурные факторы, определяемые ценностями и поведенческими установками людей, а также разнообразием этнических, лингвистических и религиозных групп, оказывают влияние на ИСЗН. К. В. Хадисова в своих трудах обращает внимание на специфику духовно-нравственных ценностей, которые оказывают влияние на процесс предоставления социальной помощи [5]. Н. Р. Хамидуллин и Р. Р. Гали-муллина обозначают в своих трудах социокультурные факторы как социальные [2].

К международным факторам можно отнести взаимодействия с другими странами в области социальной защиты населения — проведение конференций, обмен опытом, участие в международных соревнованиях и так далее.

Второй уровень— временная (динамическая) оценка различных качественно-коли- чественных характеристик деятельности учреждений ИСЗН. Она поможет выявить дополнительные проблемы в данной сфере, не лежащие на поверхности и потому не поддающиеся выявлению традиционными моделями оценки, а также, наоборот, позволит оценить накопленный положительный эффект.

Преимуществом авторской модели является тот факт, что мы отходим от принципа оценки не только финансовых затрат, но и физических и умственных, так как эти затраты сложно высчитать, и они слишком субъективны. Например, для выведения семей из кризисных ситуаций требуется очень много разноаспектных затрат, однако даже если в данный момент неблагополучная семья справится с проблемой, она все равно будет оставаться в группе риска, требующей постоянного наблюдения и оперативной социальной помощи при необходимости.

Оценки эффективности с точки зрения фактически полученного результата к нор-мативному/запланированному не всегда отражают действительность, т.к. погоня за результатом, например, оказание определенного количества услуг, не всегда свидетельствует о его качестве. Здесь мы, в свою очередь, представляем модель оценки эффективности функционирования ИСЗН, которая позволит учитывать мнение различных групп населения и отразить эффективность деятельности объектов социальной защиты на каждом из этапов процесса оказания услуг — с момента, когда гражданин узнает об учреждении социальной защиты, и до непосредственного получения/ неполучения социальной помощи. Иными словами, будут учитываться не только достигнутые результаты, но и субъективные и объективные факторы, которые влияют на процесс оказания услуг и на удовлетворенность потребителя социальных услуг. Кроме того, существующие модели практически не интегрированы во временную динамику — описываемые ситуации статичны. Благодаря изучению общественного мнения во времени мы сможем зафиксировать социальную эффективность.

Обратимся к системе критериев и показателей эффективности, которые легли в основу второго уровня конструирования авторской модели (рис. 1). При разработке данной системы мы использовали, дополнив, группировку критериев, предложенную П. В. Романовым и Е. Р. Ярской-Смир-новой («потребность в услугах», «доступность услуг», «коммуникативная эффективность социального учреждения»), позволяющую наиболее точно оценить весь процесс оказания социальных услуг [6]. Первый критерий — доступность информации об учреждениях социальной защиты населения. Данный критерий очень важен, т.к. при возникновении трудной жизненной ситуации гражданин должен знать, в каких учреждениях ему могут оказать помощь, где они находятся, какие меры социальной поддержки ему полагаются. Второй критерий определяется следующим этапом обраще- ния в органы социальной защиты, то есть их непосредственным посещением. Здесь особую роль играют факторы комфортности условий предоставления услуг. Эффективность решения проблем потребителей социальных услуг зависит также от работы персонала организации (третий критерий). Наконец, эффективность функционирования ИСЗН выражается в индикаторах удовлетворенности потребителей социальных услуг (четвертый критерий).

Для оценки каждого из вышеперечисленных индикаторов используется 5-балльная шкала. Далее, путем нахождения средних взвешенных, вычисляются последовательно индикаторы по каждому из четырех критериев, значения критериев и суммарный индекс эффективности деятельности учреждений ИСЗН:

К инф = (I 1 + I 2… + I n )/n; К ком = (I 1 + I 2… + I n )/n; К пер = (I 1 + I 2… + I n )/n; К удов = (I 1 + I 2… + I n )/n Индекс эффективности = (Кинф + Кком + Кпер + Кудов)/4

Рис. 1. Второй уровень интегральной модели оценки эффективности функционирования института социальной защиты: оценка качественно-количественных характеристик деятельности учреждений института социальной защиты в динамике

-

Fig. 1. The second level of the integral model for assessing effectiveness of functioning of the institution of social protection: assessment of the qualitative and quantitative characteristics of the activities of agencies of the institute of social protection in dynamics

Источник: составлено авторами.

Интерпретация полученных значений выстраивается в соответствии со следующей шкалой эффективности: «5» — «высокая», «4» — «выше среднего», «3» — «средняя», «2» — «ниже среднего», «1» — «низкая». Полученные данные позволяют нам проанализировать динамику изменений индекса эффективности деятельности учреждений ИСЗН: в ходе наших исследований в РТ мы проанализировали 7-летнюю динамику (с 2012 по 2018 гг.).

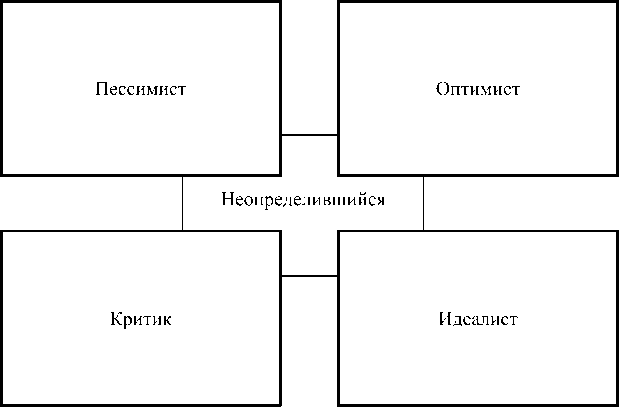

На третьем уровне конструирования авторской модели производится типологиза-ция населения в зависимости от обращения за помощью в ИСЗН и итоговой удовлетворенности социальным обслуживанием. Типологизация позволяет построить социальный портрет потребителей услуг для более точной оценки различных параметров функционирования ИСЗН и для выработки конкретных рекомендаций по повышению эффективности его функционирования. Выделение типов основывалось на результатах эмпирических социологических исследований 2014 и 2015 гг. среди жителей РТ и города Казани соответственно. Для обеспечения сравнения результатов исследований, отражающих вызванное экономическим кризисом изменение оценок, на базе массива данных по республике 2014 г. была осуществлена также типологизация населения Казани.

На начальном этапе построения типологии были выделены категории граждан, которые обращались в организации социальной защиты населения. Для этого были использованы следующие высказывания-утверждения, в отношение которых респондент должен был выразить свое согласие или несогласие («да» или «нет»): «Я обращался за мерами социальной поддержки в учреждения социальной защиты населения» и «Я пользуюсь мерами социальной поддержки (получаю, пособия, выплаты и так далее)».

На втором этапе мы замерили уровень удовлетворенности потребителей социальных услуг полученными социальными услугами по трем параметрам: объем услуг, их качество и уровень доверия ИСЗН. Для это- го были использованы следующие высказывания-утверждения, в отношение которых респондент должен был выразить степень своего согласия-несогласия: «Я удовлетворен качеством обслуживания в учреждении социальной защиты населения», «Мне кажется, в целом население удовлетворено объемом мер социальной поддержки для различных групп населения республики» и «Если я окажусь в трудной жизненной ситуации, я смогу получить социальную поддержку со стороны государства». При этом варианты ответа «полностью согласен» / «скорее согласен» были учтены как положительные, а варианты «скорее не согласен» / «полностью не согласен» — как отрицательные. Возможные сочетания оценок выделенных критериев представляют собой следующие типы (рис. 2).

«Оптимист» — потребитель социальных услуг, обращавшийся в учреждении социальной защиты населения, получивший услуги и оставшийся в целом довольным их качеством и объемом; испытывает уверенность в том, что в случае трудной жизненной ситуации легко получит помощь со стороны государства.

«Пессимист» — потребитель социальных услуг, обращавшийся в учреждении социальной защиты населения, получивший услуги, но оставшийся недовольным их качеством и/или объемом; сомневается, что в случае трудной жизненной ситуации получит помощь со стороны государства.

«Идеалист» — не получает меры социальной помощи, при этом положительно оценивает качество обслуживания и объем мер для социально уязвимых групп населения и испытывает уверенность в том, что в случае трудной жизненной ситуации легко получит помощь со стороны государства.

«Критик» — человек, не являющийся потребителем социальных услуг; испытывает уверенность в том, что в случае трудной жизненной ситуации нуждающиеся не получат помощи со стороны государства, так как институт социальной защиты населения ориентирован не на помощь людям, а, наоборот, на усложнение их жизни.

«Неопределившийся» — человек, по раз-

Не удовлетворен

Удовлетворен

Рис. 2. Третий уровень интегральной модели оценки эффективности функционирования института социальной защиты: типологизация населения в зависимости от обращения за помощью в институт социальной защиты населения и удовлетворенности

-

Fig. 2. The third level of the integral model for assessing effectiveness of functioning of the institution of social protection: typologization of the population depending on their applying for help to the institution of social protection and their satisfaction

Источник: составлено авторами.

ным причинам не сумевший оценить те или иые парамер ы социальног обслу ж ивания и остановившийся на варианте ответа «затрудняюсь ответить».

Четвертый уровень построения интегральной модели включает пространственный анализ. Пространственный анализ представляет собой процесс поиска географических закономерностей и пространственных взаимоотношений между объектами исследования с использованием гео-информационных систем [7. С. 25]. Исследования в области пространственного анализа с применением нейронных сетей для решения и изучения социальных проблем привлекает все больше внимания ученых. Возможности и преимущества применения пространственного анализа, картографирования и методов нейронных сетей в социологии в своих трудах отразили такие исследователи, как А. В. Стрельнико- ва [8], О. В. Чудова [9], Л. В. Смирнягин [10], П. О. Ермолаева [11] 2.

Ряд авторов провели исследования в области пространственного расположения зеле ны х зон и и х вл и я ни я на социальные проблемы населения [14]. Н. Д. Вавилина и Е. А. Ефремова в своих трудах рассматривают перспективы применения технологии социа л ьн о го карт и рования в р амк ах оцен к и и ф ормиро в ан и я л ичн ос тных рез у ль татов обучающихся, а также рассматрива ю т развитие разл и чных н аправлени й «че ловеко ц ентрированной» картогр афии [15].

Ю. В. Дружинина и коллектив авторов применяют социальное картографирование при оценке качества жизни населения [16]. И. А. Скалабан акцентирует внимание на использовании социальных карт для анализа городского пространства [17]. П. О. Ермолаева в своих трудах применяет методы искусственных нейронных сетей для построения социальных карт распределения индекса социальных настроений [11].

Таким образом, мы приходим к выводу, что применение пространственного анализа и метода нейронных сетей позволяют не только наглядно изучить, визуализировать распространение той или иной проблемы на карте, но и проанализировать ситуацию с разных сторон. В своем исследовании для построения социальной карты мы выбрали два основных подхода [7. С. 52]. Во-первых, это генерализация полученных данных в рамках наиболее адекватной урболанд-шафтной модели зонирования города Казани, построенной с использованием методов искусственных нейронных сетей, а во-вторых, это эмпирический байесовский кригинг (ЭБК, Empirical Bayesian kriging) — наиболее продвинутый, точный, инновационный метод геостатистической интерполяции [18. С. 25]. Оба этих подхода имеют свои преимущества и определенные границы применимости при решении конкретных задач [19. С. 647]. При этом они дополняют друг друга, отражая две ипостаси пространства: дискретность и непрерывность. Комплексное использование данных подходов позволило нам оценить удовлетворенность населения различными параметрами функционирования ИСЗН в зависимости от места проживания респондентов и развитости локальной инфраструктуры [20. С. 184]. Для расчета индекса удовлетворенности населения Казани институтом социальной защиты нам было необходимо получить от респондентов ответы по трём указанным выше высказываниям.

Для построения индекса мы рассчитали среднее значение по трем компонентам для каждого респондента (формула 1). Интерпретация результатов производилась в соответствии со следующей шкалой: 1) от 1 до 2 баллов — «полностью не удовлетворен», 2) от 2,1 до 3 баллов — «скорее не удовлетворен», 3) от 3,1 до 4 баллов — «скорее удовлетворен», 4) от 4,1 до 5 баллов — «полностью удовлетворен». Затем ответы каждого респондента наносились на карту в зависимости от места его проживания в городе.

Индекс удовлетворенности институтом социальной защиты населения (ИСЗН)

объем + качество + защищенность

Авторская модель оценки эффективности функционирования ИСЗН была апробирована на базе материалов социологических исследований 2012–2018 годов. На первом уровне интегральной модели было выявлено влияние различных институтов на эффективность функционирования ИСЗН. Ярким примером служит анализ влияния экономической ситуации в стране на социальную защиту населения. Так, например, в период экономического кризиса был зафиксирован рост недовольства граждан мерами социальной поддержки и деятельностью учреждений социальной защиты населения. В процессе реализации второго уровня авторской модели авторам удалось выя- вить наиболее актуальные проблемы потребителей социальных услуг, а также рассчитать интегральный индекс эффективности ИСЗН, значение которого находится на уровне «выше среднего». Реализованная типологизация населения в зависимости от обращения за помощью в ИСЗН и итоговой удовлетворенности качеством социального обслуживания позволила сформировать социальный портрет потребителей социальных услуг для более точной оценки различных параметров функционирования ИСЗН. Пространственный анализ показал, что на положительные оценки населения в отношении функционирования института социальной защиты влияет не только опыт вза- имодействия с организациями социальной защиты населения, но также проживание рядом с развитой инфраструктурой.

Выводы

Одними из наиболее популярных моделей оценки эффективности ИСЗН выступают результативная и затратная модели. Применение первой из них более распространено в социальной практике, однако она имеет свои недостатки, главным из которых оказывается отсутствие учета мнений получателей услуг. Однако, распространенные клиентоориентированные модели, уделяющие меньше внимания экономической составляющей эффективности, также не позволяют оценить полный цикл оказания социальных услуг и не схватывают временную и пространственную специфику этого процесса. Авторская интегральная модель, в этой связи, выступает средством преодоления известных теоретико-методических «пробелов» в изучении эффективности института социальной защиты населения.

Авторский подход к оценке эффективности функционирования ИСЗН состоит в комплексной оценке качественно-количественных характеристик его функционирования во временной и пространственной перспективах, а также в типологизации населения в зависимости от получения или неполучения социальных услуг и от степени удовлетворенности обслуживанием в организациях социальной защиты населения. При разработке подхода была использована дополненная группировка критериев эффективности, предложенная П. В. Романовым и Е. Р. Ярской-Смирновой («потребность в услугах», «доступность услуг» и «коммуникативная эффективность социального учреждения»), позволяющая наиболее точно оценить весь процесс социального обслуживания. В этом отношении авторский подход отличается от традиционных моделей оценки эффективности, учитывающих лишь ее экономический аспект и направленных на соизмерение затрат и достигнутых результатов.

Список литературы Концептуализация модели эффективности института социальной защиты населения (часть вторая)

- Разиньков, П.И. Факторы, влияющие на эффективность государственного и муниципального управления социальной защитой населения / П. И. Разиньков, О. П. Разинькова // Вестник ТвГТУ. Серия «Науки об обществе и гуманитарные науки».— 2018.— № 1.—С. 137-147.

- Хамидуллин, Н.Р. Социально-экономические аспекты формирования государственной политики социальной защиты населения России / Н. Р. Хамидуллин, Р. Р. Галимуллина // ВЕСТНИК ОГУ.— 2013.— № 9(158). — С. 52-57.

- Тарент, И.Г. Система социальной защиты населения в Российской Федерации / И. Г. Та-рент. — Ногинск : Ногинский филиал РАНХиГС, 2013.— 166 с. ISBN 978-5-9904400-1-2.

- Добромыслов, К.В. Система социальной защиты в условиях цифровой экономики / К. В. Добромыслов // Металлург. — 2019.— № 10. — С. 4-6.

- Хадисова, К.В. Теоретико-методологический анализ роли социокультурных факторов в дифференциации парадигм социальной работы / К. В. Хадисова.—Москва : Русайнс, 2016.— 74 с. ISBN 978-5-4365-1399-7. DOI: 10.15216/978-5-4365-1399-7.

- Романов, П.В. Оценка эффективности деятельности учреждений социальной поддержки населения / П. В. Романов, Е. Р. Ярская-Смирнова. — Москва : Московский общественный научный фонд; Центр социальной политики и гендерных исследований, 2008.— 234 с. ISBN 5-89554-324-3.

- Kohonen, T. Self-Organization and Associative Memory / T. Kohonen. — Berlin : Springer-Verlag, 1984.- 255 p.

- Стрельникова, А.В. Социальное картографирование: эволюция метода / А. В. Стрельникова // Вестник РГГУ. Серия: Философия. Социология. Искусствоведение.— 2013.— № 2(103).— С. 210-217.

- Чудова, О. В. Применение нейронных сетей в социологии / О. В. Чудова // Социология в современном мире: наука, образование, творчество.— 2009.— № 1. — С. 82-87.

- Смирнягин, Л.В. Судьба географического пространства в социальных науках / Л. В. Смирня-гин // Известия Российской академии наук. Серия географическая. — 2016.— № 4.— С. 7-19. DOI: 10.15356/0373-2444-2016-4-7-19.

- Ермолаев, О.П. Автоматизированное ландшафтно-экологическое картографирование городских территорий с использованием нейронных сетей (на примере г. Казани) / О. П. Ермолаев, Р. Н. Селиванов // Ученые записки Казанского университета. Серия «Естественные науки».— 2010. — Т. 152(4). — С. 52-67.

- Charles Booth online archive. Poverty maps of London. 2002.—URL: http://booth.lse.ac.uk/ static/a/4.html#v (дата обращения: 11.02.2020).

- Addams, J. Hull House Maps and Papers / J. Addams. — New York : Thomas Y. Crowell & Co., 1895.— Р. 3-23.

- South, E. C. Effect of Greening Vacant Land on Mental Health of Community-Dwelling Adults A Cluster Randomized Trial / E. C. South et al // JAMA Network Open.— 2018.— № 1(3) P. 1-14. DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2018.0298.

- Вавилина, Н.Д. Социальное картирование как метод оценки и формирования личностных результатов / Н. Д. Вавилина, Е. А. Ефремова // Материалы международной научной конференции «Социально-экономические и гуманитарные науки» (Санкт-Петербург, 27 декабря 2019 г.).— 2020. — С. 77-82. ISBN 978-5-6043877-6-4.

- Дружинина, Ю.В. Социальное картирование как ресурс развития территории и повышения качества жизни: методологический аспект / Ю. В. Дружинина, О. В. Серебрянникова, И. А. Скалабан // Качество жизни населения в России и ее регионах. Новосибирск : НГТУ.— 2009.— С. 33-53.

- Скалабан, И. А. Социальное картирование как метод анализа социально-территориального пространства / И. А. Скалабан // Журнал исследований социальной политики.— 2012. — Том 10.— № 1.— С. 61-78.

- Omre, Y. Bayesian kriging—merging observations and qualified guesses in kriging / Y. Omre // Mathematical Geology.— 1987.— № 19.—P. 25-39.

- Shandasa, V. Incorporating ecosystem-based management into urban environmental policy: a case study from western Washington / V. Shandasa, J. K. Graybill, C. M. Ryan // Journal of Environmental Planning and Management.— 2008.— № 51(5). — P. 647-662. DOI: 10.1080/09640560802211037.

- Ермолаева, П. О. Изменение индекса социальных настроений горожан в зависимости от благоустройства общественных пространств города Казани / П. О. Ермолаева, А. Ф. Шакирова, Р. Н. Селиванов // Вестник Мирбис.— 2019.— № 3(19).— С. 183-187. DOI: 10.25634/ MIRBIS.2019.3.