Концептуальная модель инновационного процесса в условиях рыночных трансформаций на российских предприятиях

Автор: Воробьева Л.Е., Ковалева Ж.Б.

Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Экономика @ges-jvolsu

Рубрика: Теоретические аспекты исследования рыночной экономики

Статья в выпуске: 8, 2003 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14970439

IDR: 14970439

Текст статьи Концептуальная модель инновационного процесса в условиях рыночных трансформаций на российских предприятиях

Экономический рост в России, начавшийся в 1999—2000 гг., был достигнут в основном на базе процессов импортозамещения и наращивания экспорта нефти, газа, металлов и другого сырья в условиях повышения мировых цен на эти виды ресурсов. Инновационная активность в технологически передовых отраслях остается в стране на низком уровне.

Преобразования последнего десятилетия, радикально изменившие экономические условия хозяйствования, почти не затронули принципиальных основ той институциональной модели, которая была характерна для советской научно-технической сферы.

В современных условиях, когда знания становятся экономическим ресурсом, а информационные технологии полностью изменили характер мирового хозяйства, концепция национальных инновационных систем помогает лучше понять основы инновационного развития. Многие страны сумели выйти в лидеры по ряду принципиально важных направлений посредством решения комплекса проблем в сферах образования, науки и технологий, создания благоприятных институциональных условий для новаторов и предпринимателей.

В России формирование инновационной системы нового типа только начинается. Постепенно складываются современные инновационные структуры, способные разрабатывать коммерчески привлекательные инновационные проекты, к финансированию которых подключаются экономически успешные компании. Одновременно происходит интеграция ряда наукоемких производств в глобальное технологическое пространство.

При этом российская инновационная система находится в качественно новых экономических, социальных и политических условиях, которые во многом предопределили ее нынешнее состояние. Изменение социально-экономической ситуации в ближайшей и долгосрочной перспективе, несомненно, будет оказывать самое непосредственное влияние на факторы и тенденции ее дальнейшей динамики. Научные организации и сами ученые в настоящее время столкнулись с непривычными для них реалиями, они пытаются теми или иными способами адаптироваться к новым условиям. Однако такая адаптация происходит в отсутствие со стороны государства своевременно обоснованных стратегических решений, которые должны быть нацелены на трансформацию науки и повышение ее роли в обеспечении позитивных социально-экономических преобразований в России. С точки зрения автора сложившаяся ситуация в инновационной системе РФ в целом характеризуется преобладанием следующих тенденций 1:

-

1. Наука и инновационная деятельность по-прежнему остаются практически невостребованными. Эго проявляется в сокращении числа образцов создаваемых типов машин, оборудования, приборов, средств автоматизации.

-

2. Уровень среднемесячной заработной платы в сфере науки и научного обслуживания находится на девятом месте среди 15 основных отраслей экономики.

-

3. Российская заводская наука располагает незначительными ресурсами (6 % затрат на исследования и разработки) и ориентирована главным образом на решение краткосрочных технических задач собственного производства, в т. ч. путем адаптации разработок, выполненных сторонними организациями к конкретным производственным условиям. В структуре отечественной науки крайне низкой остается доля высших учебных заведений выполняющих исследования и разработки. Продолжение подобной тенденции может привести к необратимым последствиям как для самой науки, так и для качества подготовки специалистов.

-

4. Структура российской науки не отвечает требованиям рынка. Организация исследований и разработок сохраняет институциональную структуру, действовавшую в течение десятилетий в соответствии с требовани-

- ями административно-командной экономики. Наука и научный комплекс финансируются государством из незащищенных разделов бюджета по остаточному принципу.

-

5. Крайне недостаточен приток талантливой молодежи в науку. Если наиболее многочисленная группа исследователей находилась в 1988 г. в возрасте 30—39 лет, в 1998 г. наиболее многочисленная группа исследователей переместилась в возрастной интервал 40—49 лет. Наиболее квалифицированную часть научного потенциала составляют доктора наук, возраст которых в основном превышает 60 лет.

Л. Гохберг отмечает, что к началу 2002 г. в России насчитывалось 4037 научных организаций. В целом с 1990 г. их число уменьшилось на 13 %, прежде всего за счет резкого сокращения конструкторских и проектных организаций, выполняющих исследования и разработки. Однако, в отличие от индустриальных стран, основной формой организации исследований в России по-прежнему остаются научно-исследовательские институты, обособленные от высших учебных заведений и предприятий, причем число их постоянно растет. На фоне двукратного падения численности занятых и трехкратного — затрат на науку в 1990—2001 гг. число НИИ увеличилось в полтора раза — с 1,8 до 2,7 тыс.; на их долю приходится 70—80 % персонала и затрат на исследования и разработки 2.

Провалы рынка в сфере инноваций объясняются не только и не столько кризисным спадом производства в 1990-е гг., сколь ко несоответствием тематики выполняемых исследований институциональных структур и механизмов функционирования науки потребностям экономики.

При формировании целей развития научного комплекса страны важно помнить, что наука ориентирована на решение социальных и экономических задач страны и может энергично развиваться при наличии достаточно отчетливо сформулированного и оплаченного обществом социального заказа на результаты научно-технической деятельности. России уже сейчас нужна перспективная модель будущей науки, способной обеспечить стратегические интересы жизнедеятельности населения. Необходимо осуществить меры по развитию инновационной сферы в РФ: ввести в действие технологию принятия решений по вопросам социального, экономического и научно-технического развития, вовлечь в подготовку важнейших государственных решений высококвалифицированных ученых и специалистов научного комплекса, повысить результативность действий органов государственной власти и сэкономить огромные средства за счет системного согласования решений (см. рисунок).

Основным тезисом многолетних дебатов о государственной научно-технической политике и предъявляемых государству претензий является увеличение бюджетного финансирования науки. Однако, с одной стороны, ожидать значительного прироста бюджетных ассигнований по многим объективным причинам не приходится, а с другой — совер-

шенно неочевидно, что их увеличение могло бы обеспечить радикальное улучшение качества фундаментальных исследований и практической отдачи от прикладной науки при существующих институтах.

По мнению А.В. Малиновского, важную роль в этом процессе должна сыграть государственная программа подготовки менеджеров для сферы науки и инноваций. Государство призвано обеспечить правовые и экономические стимулы для активизации участия российских научных организаций и компаний в глобальных технологических альянсах и международных программах (особенно инновационных) на равноправных финансовых условиях, устранив при этом существующие барьеры (налоговые, таможенные и т. п.)3.

Примером государственной политики, направленной на развитие инновационной сферы, может служить политика правительства Соединенных Штатов Америки, крупной и процветающей страны, с высокоразвитой индустриальной и технологической структурой, где для дальнейшего развития в этом направлении поддерживается очень мощная научно-инновационная база. В США затраты на НИОКР составляют огромные суммы, выраженные в миллиардах долларов. Естественно, при такой глобальной поддержке можно говорить о высоком качестве и количестве научно-исследовательских разработок. Например, по данным Р.А. Фатхудтдинова, «расходы на НИОКР в 1995 году составили 173 млрд долларов, или 2,6 % от ВВП»4 (см. также таблицу).

Анализируя приведенные данные, можно определенно сказать, что в США существует большое количество исследовательских центров, университетов, направленных и ориентированных на лидерство в науке, реализацию крупных и масштабных проектов.

По данным Национального научного фонда США, на современном этапе НТП возросла роль НИР малого бизнеса. Мелкие и средние фирмы (с численностью до 500 чел.) за последние два десятилетия выдали примерно в 2,5 раза больше нововведений на 1 занятого, или на доллар затрат, чем крупные корпорации (с числом занятых более 10 тыс. чел.)6.

И наконец, что отличает США от других стран, так это то, что государственные службы осуществляют прогнозирование и мониторинг инновационных процессов в стране и за рубежом, и, самое главное, меры моральной поддержки — вручение наград, званий и т. д. в целях эффективного развития инновационной деятельности в США. Следовательно, в области развития национальной науки и экономики в США играет огромное значение государственная поддержка.

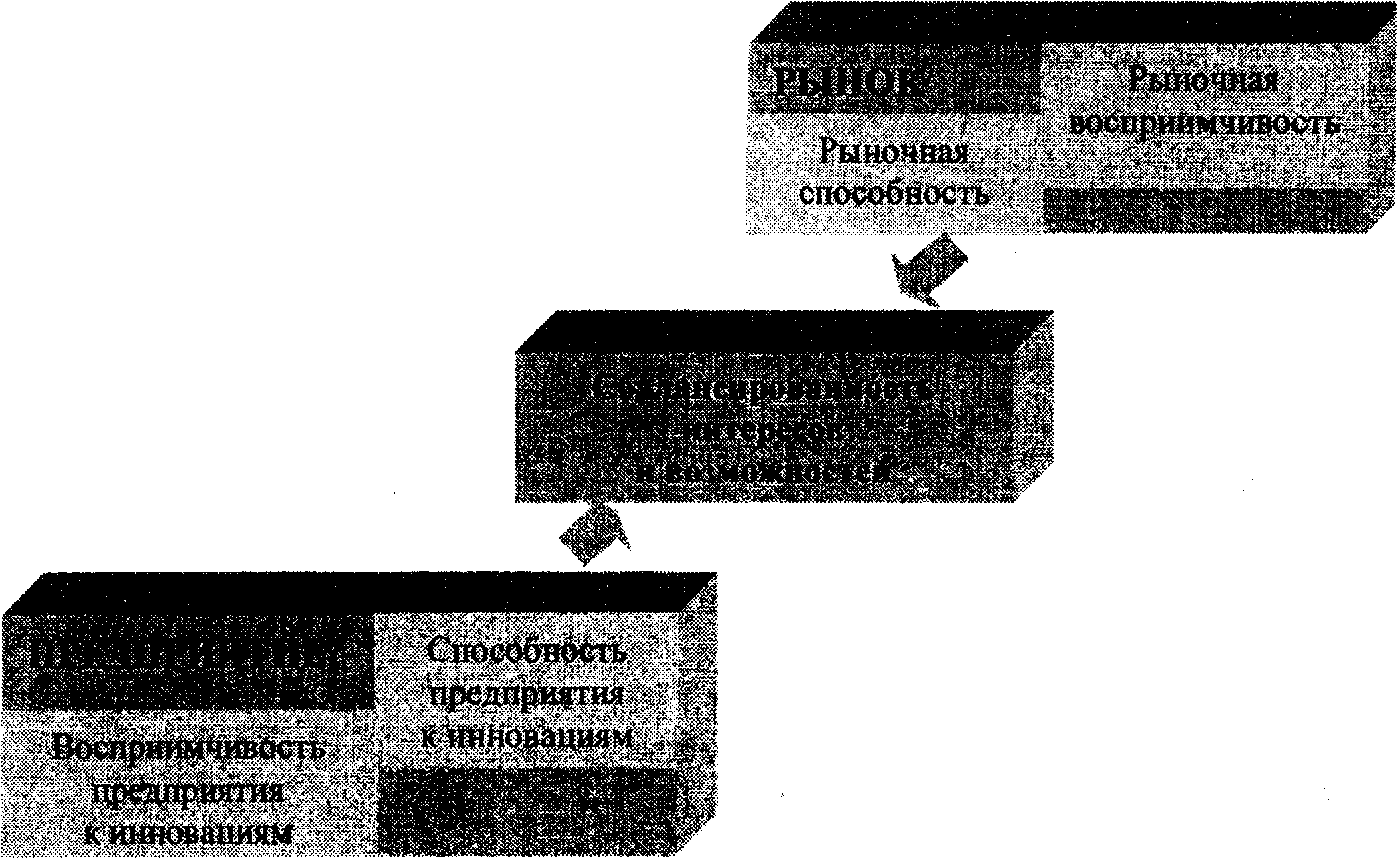

Причиной изменений, действий, всякого стремления, побуждения, т. е. причиной любых реальных перемен в экономической деятельности данных субъектов, являются две составляющие (см. рисунок):

-

• способность и восприимчивость организации к инновациям;

-

• способность и восприимчивость рынка к инновационному продукту.

Согласно данной гипотезе, «возможность» инновационного процесса определяется сбалансированностью между способностью и восприимчивостью рынка и способностью и восприимчивостью организации к инновациям.

В свою очередь, инновационная деятельность организации зависит от четырех сфер:

-

• финансовой; '

-

• инвестиционной;

-

• маркетинговой;

-

• производственной.

Органы государственного регулирования инновационной деятельности США5

№ п/п

Источник финансирования

Орган государственного регулирования инновационной деятельности

1

Федеральный бюджет

-

1. Американский научный фонд (курирует фундаментальные исследования)

-

2. Американский научный совет

(курирует промышленность и университеты) ■

-

3. НАСА (Национальное космическое агентство)

-

4. Национальный институт здравоохранения

-

5. Министерство обороны

2

Смешанное финансирование

-

6. Национальный центр промышленных исследований

-

7. Национальная академия наук

-

8. Национальная техническая академия

-

9. Американская ассоциация содействия развитию науки

-

Инновационная природа производственной деятельности организации заключается в том, что производство, источником которого являются производительные силы, по сути дела, является одной из стадий жизненного цикла инновационного процесса в целом. Инновационный процесс — это процесс преобразования научного знания в инновацию, который можно представить как последовательную цепь событий, в ходе которых инновация вызревает от идеи до конкретного продукта, технологии или услуги и распространяется при практическом использовании. В отличие от НТП, инновационный процесс не заканчивается внедрением, т. е. первым появлением на рынке нового продукта, услуги или доведением до проектной мощности новой технологии. Этот процесс не прерывается и после внедрения, ибо по мере распространения (диффузии) новшество совершенствуется, делается более эффективным, приобретает ранее не известные потребительские свойства.

Таким образом, инновационный процесс — это комплекс последовательных работ, который охватывает собой следующие стадии: фундаментальные исследования, прикладные исследования, опытно-конструкторские разработки, проектирование, строительство, освоение и промышленное производство. Из этой последовательности видно, что стадия промышленного производства является завершающей стадией инновационного процесса.

Сущность инновационного процесса на конкретном предприятии можно рассматривать как взаимодействие производственной способности предприятия к новациям с производственной восприимчивостью к ним.

До недавнего времени инновационный процесс рассматривался главным образом как деятельность по созданию нововведений, которая прекращается одновременно с первым коммерческим освоением новшества.

Однако в дальнейшем распространение нововведений, так же как и их создание, повсеместно стали признаваться составной частью инновационного процесса, его второй фазой. При этом создание и реализация нововведений стали рассматриваться как непрерывный процесс, в котором технико-экономические параметры нововведения постоянно совершенствуются по двум основным направлениям: снижение цены единицы полезного эффекта у потребителей и повышение возможностей многофункционального применения новшества. Это позволяет значительно расширить круг экономических субъектов, ис-

===== ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ пользующих конкретное нововведение и одновременно выдвигающих к нему новые требования, что служит стимулом к изменению его параметров.

Совокупность инновационных процессов в масштабе предприятия, отрасли, региона или всего общества, а также их интенсивность характеризуются показателями инновационной активности.

Высокая степень инновационной активности в сочетании с масштабностью и интенсивностью использования возможностей коммерциализации нововведений объясняется и теми обстоятельствами, что значительная часть новых продуктов (до 90 %) отвергается рынком на начальной стадии их реализации.

В работе Л Л. Ермолович многообразие показателей условно разделено на три основные труппы, характеризующие различные аспекты инновационного процесса на уровне региона7: • широта охвата хозяйствующих субъектов (предприятий субъектов Федерации) инновационной деятельностью;

-

• диапазон распространения видов и предметов инновационной деятельности среди инновационно-активных предприятий региона;

-

• степень ресурсного обеспечения инновационной деятельности предприятий, участвующих в нововведенческих процессах. Первая группа показателей представляет, главным образом, величину долевого участия предприятий в инновационном процессе по важнейшим видам инновационной деятельности.

Одним из самых распространенных и наиболее часто используемых показателей первой группы является показатель удельного веса инновационно-активных предприятий в общем их числе. К инновационно-активным предприятиям относятся все предприятия, которые в рассматриваемом периоде занимались каким-либо видом инновационной деятельности (научно-исследовательская, проектно-конструкторская деятельность, приобретение лицензий и т. д.) или участвовали в поо пионины nnflmxa'ivip 1Ж г f т тлпо гт t JTZ ^"Пт гл гттхрттт^л |wci_-i гч^спцгт. upv^AiviC-ivD шшииицпп ^iiiivA|yVn*'lv новых технологий, освоение новой продукции, проведение автоматизации и т. д.).

Второй важнейший показатель инновационной активности этой группы учитывает одновременно как долю инновационно-активных предприятий, выполняющих научные исследования и разработки, так и среднюю величину удельных затрат на НИОКР в общем объеме производимой продукции.

Во-второй группе показателей, характеризующих инновационную активность предприятий, предлагается учитывать:

-

• средние значения новых видов промышленной продукции, приходящихся на одно инновационно-активное предприятие, осваивавшее эти виды продукции;

-

• среднее количество новых технологий, приходящихся на одно предприятие, их приобретавшее.

Эти показатели характеризуют в определенной мере структуру и предмет инновационной деятельности.

Показатель уровня финансового обеспечения инновационного процесса оценивается средней величиной инновационных затрат из всех источников финансирования, приходящихся на одно предприятие, участвующее в этом процессе.

Уровень обеспечения инновационной деятельности трудовыми ресурсами может определяться долей численности производственного персонала инновационно-активных предприятий в общей величине промышленно-производственного персонала.

Таким образом, мы определили ряд показателей, характеризующих различные аспекты проявления инновационной активности предприятий. Однако данные показатели не позволяют однозначно оценить итоговый результат инновационной активности предприятия по всем параметрам нововве-денческого процесса, так как показатели имеют различные размерности и их агрегирование в любой форме некорректно. Поэтому все без исключения показатели должны быть приведены к безразмерному виду путем соотношения каждого из них с величиной аналогичного показателя в целом по промышленности. В этом случае будет создана система относительных и безразмерных показателей (индексов), позволяющая осуществить их агрегирование в любой форме для расчета итогового показателя сравнительной величины инновационной активности независимо от структуры и количества са-мих показателей.

Подобный подход должен существовать и на уровне каждого предприятия. Высокая инновационная активность предприятия — это показатель конкурентоспособности в рыночных условиях; это способ завоевания новых и расширение существующих рынков; это возможность быть лидером в отрасли.

С точки зрения авторов, в агрегированный показатель инновационной активности

(Аин) на предприятии должны входить три основные составляющие:

Аин.=Г(Фин.хРин.хЗин), где Фин — финансирование инновационного процесса;

Рин — ресурсное (материальное и техническое) обеспечение инновационного процесса на предприятии;

Зин — величина стимулирования работников, непосредственно занимающихся инновационными процессами на предприятии (заработная плата, премии, единовременные вознаграждения и т. п.). Данная модель инновационной активности на предприятии определяется тремя составляющими затратного механизма на инновационный процесс. Каждый из данных составляющих может быть определен в рублевом эквиваленте или в виде индекса, т. е. отношения данного значения к величине аналогичного показателя в целом по предприятию.

Поскольку инновационная активность организации — это величина, не имеющая верхнего предела, то важным является анализ данного показателя в динамике и стремление показателя в модели от нуля, так как приближение к нулю хотя бы одной из составляющих данной модели означает нулевую инновационную активность предприятия. А это сразу же снижает конкурентоспособность предприятия на рынке.

Список литературы Концептуальная модель инновационного процесса в условиях рыночных трансформаций на российских предприятиях

- Гохберг Л. Национальная инновационная система России в условиях «новой экономики».//Вопросы экономики. 2003. № 3. С. 30-32;

- Малинецкий Г., Медведев И., Митин Н. Инновации и экономический рост в российском контексте//Безопасность Евразии. 2003. № 3. С. 38-42.

- Малиновский А.В. Международное сотрудничество в области технологических инноваций. www.nw-innovations.ru/analitika

- Фатхудтдинов Р.А. Инновационный менеджмент. СПб., 2002. С. 90.

- Инновационный процесс в странах развитого капитализма (формы, методы, механизмы)/Под ред. И.Е. Рудоковой. М., 1991.

- Ермолович Л.Л. Анализ финансово-хозяйственной детялеьности предприятия. Минск, 1997. С. 3.