Концептуальная проблема ресурсосбережения в задачах оптимизации физических и информационных систем защиты

Автор: Первунинских В.А., Лебедев Л.Е.

Журнал: Инфокоммуникационные технологии @ikt-psuti

Рубрика: Электромагнитная совместимость и безопасность оборудования

Статья в выпуске: 1 т.6, 2008 года.

Бесплатный доступ

В статье показано, что регрессионная модель ресурсосбережения является основным способом оценки качества развития материально-вещественной части ресурсов, «физической системы защиты». Отмечается, что регрессионную модель сегодня невозможно использовать для оценки качества информационной части ресурсов «информационной системы защиты» ввиду субъективности энтропийной меры в «теории информации» К.Шеннона. Для исключения субъективности необходимо разрабатывать объективные показатели качества информационных ресурсов на базе новых теорий интеллекта. Предложены новые определения понятий: «устойчивость», «защита» и «безопасность».

Короткий адрес: https://sciup.org/140191187

IDR: 140191187 | УДК: .654.9

Текст краткого сообщения Концептуальная проблема ресурсосбережения в задачах оптимизации физических и информационных систем защиты

В статье показано, что регрессионная модель ресурсосбережения является основным способом оценки качества развития материально-вещественной части ресурсов, «физической системы защиты». Отмечается, что регрессионную модель сегодня невозможно использовать для оценки качества информационной части ресурсов «информационной системы защиты» ввиду субъективности энтропийной меры в «теории информации» К.Шеннона. Для исключения субъективности необходимо разрабатывать объективные показатели качества информационных ресурсов на базе новых теорий интеллекта. Предложены новые определения понятий: «устойчивость», «защита» и «безопасность».

Современная цивилизация и ее составные части представлены человеко-машинной системой,облада-ющей коллективным (социальным)Разумом,части которой распределены в пределах ограниченного географического пространства природной (физической) среды с ограниченным набором возобновляемых и частично или полностью невозобновляемых жизненных ресурсов.

Масштабы роста,ограниченность и неравномерность воспроизводства ресурсов по географическому признаку в процессе неуправляемой эволюции определили возникновение глобальной экологической уг-розыи центральную концептуальнуюпроблему 21-го века: «… обеспечение безопасности и устойчивости развития человечества» [1].При этом,понятия: «жизненные ресурсы», «безопасность», «устойчивость (sustainable)развития» и «защита (охрана)географи- ческой среды» обрели категорийную общесоциальную значимость [2].

Если полагать,что люди и рукотворные интеллектуальные машины являются особой ресурсной частью этой среды,то «развитие» системы в целом можно рассматривать как непрерывное потребление и воспроизводство жизненных ресурсов с новыми системными качествами,и называть ее «социофи-зической развивающейся системой (средой)»,пред-ставляемой иерархией индивидуальных,локальных, региональных и национальных объектов управления (защиты,охраны), а управление «развитием» и «защитой» рассматривать как управление расходом и воспроизводством ресурсов,включая человеческий фактор и его интеллектуальный потенциал.

Регрессионная модель экстремального многофакторного прогноза воспроизводства ресурсов [3], может быть представлена известным выражением:

Y = X ■ a + 5 , (1)

где Y и X – векторы-матрицы множеств показателей качества целей развития, априорно определяющих устойчивость системы и целепола-гаемых ресурсных переменных, соответственно; α – вектор целеположенных коэффициентов регрессии модели развития; δ – вектор непредсказуемых отклонений показателей от нормативных значений.

Ресурсную переменную можно рассматривать и как разницу между воспроизводс- твом и расходом каждой ресурсной составляющей.

Полагая, что причины отклонений показателей качества априорно неизвестны, их присутствие можно рассматривать как наличие реальных угроз потери устойчивости развития, которое может иметь место при условии:

S < A , (2)

где A – вектор-норма порога устойчивости (безопас-ности)системы.

На базе концептуальной модели можно уточнить следующие формулировки:

-

- развитие социофизической системы (объекта управления) является целенаправленным,если на каждом из его этапов показатели качества состояний жизненных ресурсов системы соответствуют показателям устойчивости,определенным целями развития;

-

- целенаправленное развитие объекта следует считать «устойчивым (sustainable)»,если показатели качества состояния его ресурсов отклоняются на величину не более некоторого нормативного порогового значения (порога устойчивости),определенного целями развития;

-

- безопасность объекта есть качество,показате-лями которого являются уровни вероятности того,что непредсказуемые отклонения от заданных (норматив-ных)показателей состояния жизненных ресурсов в процессе развития не превысят заданного порога устойчивости развития системы,определенного целями развития;

-

- система защиты (обеспечения безопасности) объекта есть система,реализующая организационные и технические защитные мероприятия,направленные на поиск и ликвидацию угроз,то есть факторов вызывающих потерю устойчивости развития объекта.

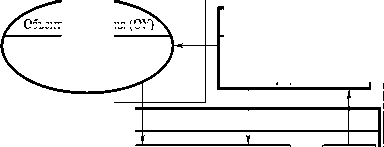

Обобщенная структура самоуправления представлена на рис.1.

Инструмент управления

Ресурсная среда

Инструментальные физические и информационные средства управляемого воздействия на среду объекта

Субъект управления

Информационный инструментальная подсистема чувственного

(сенсорного) отражения реальных физического и информационного состояний среды в форме

/1А

ЧЛАЧЧЧ

ЧЧП1 m Л "П I nA" » i ПЛ I < I It i 1, 1 MU' /1 IA

описаний сигналов (базы данных) от объекта и инструмента управления ресурс знаний и подсистема управления знаниями

Системы проводных и беспроводных теле-коммуникаций

Объект управления (ОУ)

подсистема интеллектуального отображения чувственных восприятий в форме описания обобщенных моделей (образов) состояний среды в прошлом и настоящем подсистема интеллектуального воображения (целеполагания) в форме описания моделей (образов) состояний среды в будущем подсистема принятия управляющих решений воздействия на среду

Рис.1. Обобщенная структура системы самоуправления

Обычно концепция управления ресурсами представляется в форме дерева целей, каждая из которых представлена «концептом» прогнозного знания коэффициентов регрессии. Концепты выстраиваются в групповые иерархии, на высших уровнях которых размещены концепты стратегических, а на низших уровнях – концепты оперативных целей управления. Структуру концептов можно разделить на две качественно отличные ресурсные части: физическую и виртуальную (информационную), каждая из которых в процессе управления является «объективной реальностью», то есть конкретным объектом познания и управления.

Многофакторная статистическая задача оптимизации регулятора системы в целом, т.е.субъекта управления расходом, воспроизводством, хранением и движением ресурсов,характеризуемая: высокой степенью свободы управления,множеством взаимозависимых и независимых переменных (показателей устойчивости) при неопределенных границах областей их фазовых состояний, не имеет однозначного аналитического решения.Многозначность устраняют на базе системного подхода [5] с использованием алгоритмов динамического, линейного, нелинейного и других форм программирования [6] посредством методов последовательно - циклических программируемых приближений («оптимизации»), которые,на наш взгляд, можно назвать «методами управляемой эволюции». При этом развитие во времени разделяется на временную последовательность этапов – «жизненных циклов». На каждом из циклов уточняются значения нормативов показателей устойчивости (порогов безопасности).

Контур целевого управления, охватывающий некоторое множество жизненных циклов развития, на каждом из которых корректируются показатели качества развития, структура алгоритмов функционирования системы по назначению, количество и величина показателей устойчивости и порогов безопасности можно назвать «стратегическим». Теория и практика стратегического (генетического) программирования процессов управления предполагает необходимость построения имитационных (виртуальных) моделей объекта, субъекта и инструмента управления, их алгоритмической структуры, установление норм устойчивости и порогов допустимых отклонений в форме прогнозируемых (виртуальных) ситуаций состояний ресурсов системы [6] и виртуальных ресурсных рисков, оптимизацию принимаемых решений по критерию «эффективность – стоимость».

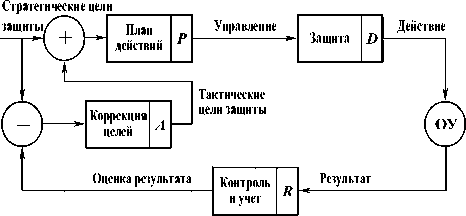

Современная сложная человеко-машинная система защиты может быть представлена обобщенной структурой управления рис. 1, а контур целевого управления оптимизацией структуры регулятора управления (защитой) можно считать «оперативным» или «тактическим». Обобщенная структура оперативного управления на каждом цикле развития представлена на рис. 2.

Рис.2. Обобщенная структура оперативного управления защитой

Для учета факторов угроз и факторов защиты управление i -ым показателем, модель развития вида y i = a i • x i + 5 i можно расширить, заменяя показатель 8 I выражением:

⎛k

δ i =⎜⎜ ∑ b ij

⎝ j =1

m ⋅F j + ∑ c ig g=1

⎞

• R g + ^ i , (3)

⎠ i = 1,...n ; j = 1,...k ; g = 1,...m ; Ei - случайное отклонение с математическим ожиданием Mei = 0 и дисперсией Dei = £?, определенное ошибками стратегического целеположения и управления; Fj - гипотетические факторы угроз, Rg - адекватные угрозам факторы защиты; bj -коэффициент ресурсной нагрузки на показатель у, фактора угроз; Cig - коэффициент ресурсной нагрузки на показатель yi фактора защиты, определяющий ее эффективность.

Из (4) следует, что при полностью адекватной защите должны быть установлены правила, определяющие подобие вида:

к

Z bH ' Fi=. Z cig ' Rg ,(4)

.j=1

Из выражений (2)-(4) так же следует:

- потеря устойчивости развития системы может быть обусловлена:

-

а) стратегическими ошибками целеполо-жения и управления устойчивостью на верхнем иерархическом уровне управления развития при появлении статистически непредсказуемых значений показателей £ i ;

-

б) оперативными ошибками управления защитой, вызывающими рост показателя S I , например, при недостаточном объеме и неэффективном использованием ресурсов защиты, и их неадекватностью ресурсам источников угроз;

-

- дополнительныересурсныенагрузки, вызываемые непредсказуемыми угрозами, могут быть в идеале полностью нейтрализованы ресурсными нагрузками защиты, при этом для компенсации потерь система защиты должна располагать достаточным по объему и множеству показателей дополнительным источником собственных ресурсов;

-

- оптимизация управления защитой i -го параметра сводится к достижению максимального значения уровня корреляции коэффициентов нагрузок факторов защиты и угрозы, при этом значения b ij и c ig являются неизвестными, обусловленными теорией антагонистических игр;

- при к >1 и g >1 однозначного аналитического решения системы уравнений вида (3) не существует. Оптимальное решение ищется на основе системного подхода и метода пошаговой оптимизации, с использованием практического опыта и экспертных оценок гипотетических ресурсных моделей источников угроз, системы защиты и алгоритмов их взаимодействия.

Существующая классификация способов защиты: «физическая защита» и «информационная защита» отображает принципиальное качественное отличие ресурсных факторов и способов управления ими.

Физическая защита направлена на оптимальную регуляцию состояний вещественной и финансовой (физической, материальной) части ресурсов, включая ресурсы: материального, персонального (кадрового), оружейного, транспортного, технологического и иных видов обеспечения, включая ресурсы времени, пространства, энергии, надежности, и т.д. Математическая формализация методов решения подобных задач управления этой частью ресурсов довольно хорошо методически отработана (см., например, [3, 5]). Основным критерием оптимальности управления при этом является критерий «эффективность-стоимость».

Более сложно обстоит дело со второй частью ресурсов – «информационной»,посколь-ку отсутствуют общепринятые формулировки понятий: «информация», «мера информации», «информационный ресурс», «знание», «база данных», «база знаний», «интеллект», «интеллектуальный ресурс», «информацион- ная защита», и т.д., регрессионная модель не создана. Большинство современных авторов разрабатывают собственную терминологическую базу. Причина состоит в том, что количественные меры информации (по К.Шеннону) носят субъективный характер, зависящий от объема знаний получающего информацию индивидуального субъекта. Субъективный характер существующих мер (Шеннона, Фишера, Кульбака, Реньи, Капура, Нельсона, Кафа, Шенге и Шива, Шорме, Ратхи и др.) исключает возможности объективной независимой оценки информационных и интеллектуальных ресурсов. Продолжает наблюдаться явная тенденция исключения основных положений шенноновской «теории информации» из вновь создаваемых и бурно развивающихся теорий и методов построения искусственного интеллекта [7, 8, 9] на базе структуральной лингвистики, семантической логики [1 0] и сигнатурного анализа [11].

Список литературы Концептуальная проблема ресурсосбережения в задачах оптимизации физических и информационных систем защиты

- Материалы конференции ООН, Рио-Де-Жанейро, 1992.

- Лебедев Л.Е., Оленин Ю.А. Охрана и безопасность -центральная проблема XXI века//Материалы III ВНПК Актуальные проблемы защиты и безопасности. PAP-АН. СПб.: НПО СМ, 2000.-С. 237-239.

- Рабочая книга по прогнозированию. Под ред.И.В.Бестужева-Лады. М.: Мысль, 1982. -430 с.

- Волчихин В.И., Первунинских В.А., Лебедев Л.Е. Проблемы оптимизации критических ресурсных факторов при развертывании сетецентрических сигнализационных комплексов охраны//Материалы VI ВНТК Современные охранные технологии и средства обеспечения комплексной безопасности объектов. Пенза, ИИЦ-ПГУ, 2006. -С. 13-14.

- Моисеев Н.Н. Математические задачи системного анализа. М.: Наука, 1981.-488 с.

- Knowledge -Based Intelligent Information and Engineering Systems. Springers, 9th Intern. Conf., KES 2005. Germany, parts I-IV.

- К.Джанетто, Э.Уиллер. Управление знаниями. М: Добрая книга, 2005. ~ 192 с.

- Афонин В.Л., Макушкин В.А. Интеллектуальные робототехнические системы. М: Интернет-университет высоких технологий. 2005. -200 с.

- Р. Пенроуз. Новый ум короля. М: Изд. УРСС, 2003.-320 с.

- Гаскаров Д.В. Интеллектуальные информационные системы. М: Высшая школа, 2003. -431 с.

- Лебедев Л.Е. Основы теории сигнатур//Материалы VI ВНТК Современные охранные технологии и средства обеспечения комплексной безопасности объектов. Пенза, ИИЦ-ПГУ, 2006.-С. 15-25.