Концептуальная схема взаимодействия институциональных секторов экономики в системе стратегического планирования на мезоуровне

Автор: Марсель Малихович Низамутдинов, Марина Валерьевна Шмакова

Журнал: Ars Administrandi. Искусство управления @ars-administrandi

Рубрика: Теории управления, пространственной и региональной экономики

Статья в выпуске: 4 т.16, 2024 года.

Бесплатный доступ

Введение: обеспечение эффективного взаимодействия всех включенных в процесс стратегического планирования участников – представителей власти, бизнеса, предприятий, общественных организаций, гражданского общества и др. – является одной из важнейших задач управления. В качестве элемента, объединяющего всех участников стратегирования, целесообразно предложить ресурсную (финансовую) составляющую. При оценке современной системы документов стратегического планирования Российской Федерации выделен ряд противоречивых аспектов, а именно нарушение связей между федеральными документами, которые являются ключевыми ориентирами для разработки стратегических документов мезоуровня, и отсутствие четко прописанного механизма согласования интересов и взаимодействия всех участников стратегирования как на уровне государственного управления, так и на уровне институциональных секторов экономики, в частности бизнеса и домохозяйств. Указанные аспекты актуализируют проблему совершенствования инструментария стратегического планирования на мезоуровне, а также служат предпосылкой для разработки схемы, позволяющей обеспечить эффективное взаимодействие всех включенных в процесс стратегирования агентов. Цель: разработка концептуальной схемы взаимодействия институциональных секторов экономики в системе стратегического планирования на мезоуровне. Методы: помимо общенаучных методов исследования, используются методы системного анализа, декомпозиции, а также потоковых диаграмм. Результаты: согласование интересов агентов различного уровня, участвующих в процессе стратегического планирования, в том числе по финансовой (инвестиционной) составляющей, должно осуществляться с учетом взаимодействия институциональных секторов экономики. Исходя из этого в качестве важных выделены, во-первых, модель финансовых потоков региона, а во-вторых, параметры взаимодействия и согласования интересов агентов инвестиционной среды в процессе стратегирования социально-экономического развития региона. Выводы: предложенная концептуальная схема взаимодействия институциональных секторов экономики в системе стратегического планирования на мезоуровне позволит обеспечить эффективное взаимодействие всех включенных в процесс участников и в целом способствовать нивелированию противоречий, сложившихся в механизме регионального стратегирования.

Стратегическое планирование, региональное стратегирование, инвестиционная составляющая, финансовые потоки, согласование интересов

Короткий адрес: https://sciup.org/147247358

IDR: 147247358 | УДК: 323.1:330.4 | DOI: 10.17072/2218-9173-2024-4-571-588

Текст научной статьи Концептуальная схема взаимодействия институциональных секторов экономики в системе стратегического планирования на мезоуровне

Благодарности: исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда, проект № 23-28-00871 «Инструментарий информационной поддержки процессов стратегического планирования развития макроэкономических систем на основе адаптивных моделей управления, технологий интеллектуальной обработки знаний и имитационного моделирования»,

Эффективное взаимодействие всех включенных в процесс стратегического планирования участников (агентов) – представителей власти, бизнеса, предприятий, общественных организаций, гражданского общества и иных – может быть обеспечено только на основе выявления и удовлетворения в полном объеме потребностей каждого агента и с точки зрения достижения его личных интересов, и с позиции обеспечения в ходе их реализации единого вектора социально-экономического развития (СЭР) региона. В контексте этой логики целесообразно допустить, что главным элементом, объединяющим всех агентов стратегирования, является ресурсная (инвестиционная, финансовая) составляющая, которую, с одной стороны, следует выделить в качестве основы реализации стратегии СЭР, а с другой – как ее цель. В целом актуальность темы исследования подтверждается большим количеством работ как отечественных авторов (Бухвальд, 2022; Герелишин, 2023; Рисин, 2022 и др.), так и зарубежных представителей научного сообщества (Calderon and Westin, 2021; Ma and Mu, 2024; Pascha, 2019; Zhao et al., 2023; Turdiev and Nizamiev, 2024; Arnold et al., 2022 и др.).

Анализ инвестиционной составляющей в Стратегии социальноэкономического развития Республики Башкортостан на период до 2030 года1 (далее – Стратегия СЭР РБ) в части оценки принятия управленческих решений позволил установить ряд недостатков. Во-первых, в Стратегии СЭР РБ не в полной мере представлен механизм эффективного взаимодействия всех включенных в процесс стратегирования агентов, а следовательно, нарушена увязка при достижении основных целевых показателей. Во-вторых, не все заявленные цели и задачи инвестиционной политики нашли свое отражение в соответствующем целевом параметре. Так, в качестве одной из основных задач обозначено стимулирование инвестиционной активности, однако данная задача не подкреплена никакими целевыми значениями.

В-третьих, согласно стратегическому документу федерального уровня – Стратегии пространственного развития Российской Федерации до 2025 года2 (далее – СПР РФ), для Башкортостана в качестве перспективных выделены 23 специализации, и большая часть из них активно развивается в республике, а также поддерживается в рамках государственных инициатив. Однако деятельность в области информации и связи, несомненно стратегически важная в современных реалиях и, кроме того, выделенная в СПР РФ как перспективная для региона, до сих пор не нашла отражения ни в тексте Стратегии СЭР РБ, ни в регулярно обновляемых перечнях приоритетных инвестиционных проектов, формирование и ведение которых закреплено за Министерством экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Достижение целевых параметров СЭР государства невозможно без формирования качественной системы стратегического управления, соответствующей текущим вызовам, наблюдаемым тенденциям и поставленным задачам. С этих позиций следует говорить о том, что динамичность, а также наличие прямой и обратной связи между всеми процессами управления есть значимые особенности стратегического управления. При этом четкий набор процессов стратегического управления не отрицает существенной вариации их содержания в зависимости от того, какой из них выбран в качестве ключевого и какие сущностные характеристики положены в основу исследования искомого понятия.

В общем виде набор процессов стратегического управления можно представить следующими укрупненными взаимосвязанными элементами: стратегическое планирование – реализация стратегии – контроль за выполнением стратегии. В настоящей статье внимание акцентируется на стратегическом планировании. Анализ существующих трактовок данной категории позволил выделить несколько подходов, которые раскрывают ее содержание и отличаются концептуализацией наиболее значимой ее характеристики: процессный, концептуальный, прогнозный, инновационный, директивный и стимулирующий. В рамках процессного подхода стратегическое планирование рассматривается как систематическая процедура (Агафонов, 2014; Клейнер, 2011; Soltangazinov et al., 2019). При концептуальном подходе оно интерпретируется как концепция, включающая идентификацию целей, разработку направлений развития и набор целевых индикаторов (Гранберг, 2004). Представители прогнозного подхода к стратегическому планированию идентифицируют его как разработку проекта будущего (Бельченко, 2019; Малиновская и Бровкина, 2014). Инновационный и стимулирующий подходы в целом созвучны и определяют исследуемую категорию как условие экономического роста объекта

Низамутдинов М. М., Шмакова М. В. Концептуальная схема взаимодействия институциональных секторов экономики... планирования, при этом инновационный – в части модернизации национальной экономики (Бухвальд, 2010; Кирильчук и др., 2021), а стимулирующий – в качестве импульса повышения территориальной конкурентоспособности (Коварда и Тимофеева, 2018; Татаркин, 2013). И наконец, директивный подход к стратегированию рассматривает его как механизм управления (Ленчук и др., 2020).

Отмечая важность и значимость каждого подхода для получения высоких результатов СЭР, тем не менее следует выделить их главный недостаток – позиционирование отдельно взятого региона как локально ограниченной, замкнутой территории. При этом вполне очевидно, что в современных условиях возрастает необходимость отражения разнонаправленных факторов среды (внутренних и внешних) в процессе регионального стратегирования. Данное обстоятельство, в свою очередь, обусловливает и подчеркивает важность учета и согласования интересов как можно большего количества участников стратегического планирования.

С позиций исследования стратегирования на мезоуровне несомненный интерес представляет определение, изложенное в статье 3 Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации». В соответствии с этим определением под стратегическим планированием понимается «деятельность участников стратегического планирования по целеполаганию, прогнозированию, планированию и программированию социально-экономического развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, отраслей экономики и сфер государственного и муниципального управления, обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, направленная на решение задач устойчивого социальноэкономического развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»3. Согласно данному закону, взаимодействие участников стратегирования происходит на трех уровнях – федеральном, региональном и уровне муниципального образования. Отметим, что документы стратегического планирования федерального уровня отдельно систематизированы Указом Президента Российской Федерации «Об утверждении Основ государственной политики в сфере стратегического планирования в Российской Федерации»4 (рис. 1).

Исходя из приведенных нормативно-правовых актов современная архитектура стратегирования в Российской Федерации реализуется в рамках трех контуров. Функционально к контуру прогнозирования относятся документы, содержащие научно-обоснованные представления о существующих рисках СЭР и в целом ориентированные на макроуровень. Контур планирования и программирования включает в себя ряд документов, определяющих основные характеристики стратегирования, в их числе сроки, этапы, необходимые

Указ Президента Российской Федерации от 08.11.2021 № 633 «Об утверждении

Основ государственной политики в сфере стратегического планирования в Российской Федерации»

Документы стратегического планирования (СП) федерального уровня

Контур целеполагания

Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ

Стратегия национальной безопасности РФ

Документы СП СЭР РФ, определяющие национальные цели РФ

Стратегия научно-технологического развития РФ

По отраслевому и территориальному принципу

Отраслевые документы СП РФ

Стратегия пространственного развития РФ

Стратегии СЭР макрорегионов

Контур прогнозирования

Стратегический прогноз РФ

Прогноз СЭР РФ на долгосрочный период

Прогноз научно-технологического развития РФ

Бюджетный прогноз РФ на долгосрочный период

Контур планирования и программирования

Единый план по достижению национальных целей развития РФ

Государственные программы РФ / Национальные проекты

Рис. 1. Документы стратегического планирования на макроуровне / Fig. 1. Macro strategic planning documents

Источник: рисунки 1 и 2 составлены авторами по материалам нормативно-правовых актов.

ресурсы, а также планируемые результаты. С точки зрения принятия управленческих решений на мезоуровне особый интерес представляет контур целеполагания, поскольку именно в нем выделяется блок документов, направленных на формулирование основных целей и направлений по отраслевому и территориальному принципу.

В целом существующая система регионального стратегирования выглядит следующим образом (рис. 2).

На сегодняшний день сложившаяся архитектура документов стратегического планирования воспринимается научным сообществом неоднозначно. В частности, в работах ряда ученых отмечается необходимость модификации существующего инструментария стратегирования с учетом имеющихся науч-

Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ

«О стратегическом планировании в Российской Федерации»

Участники стратегирования

На региональном уровне

Представительный орган государственной власти

Руководитель высшего исполнительного органа государственной власти

Исполнительные органы государственной власти

Контрольно-счетный орган

На уровне муниципального образования (МО)

Органы местного самоуправления

Муниципальные организации

Контур целеполагания

Стратегия социально-экономического развития субъекта РФ

Контур прогнозирования

Прогнозы социально-экономического развития субъекта РФ на среднесрочный и долгосрочный периоды

Бюджетный прогноз субъекта РФ

Контур планирования и программирования

Государственные программы РФ и федеральные целевые программы

Государственные программы субъекта РФ

Схема территориального планирования субъекта РФ

Контур целеполагания

Стратегия социально-экономического развития МО

Контур прогнозирования

Прогноз социально-экономического развития МО на среднесрочный или долгосрочный период

Бюджетный прогноз МО на долгосрочный период

Контур планирования и программирования

План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития МО

Муниципальная программа

Рис. 2. Существующая система регионального стратегирования в Российской

Федерации / Fig. 2. The existing system of regional strategizing in the Russian Federation ного задела и положительного опыта5 (Бухвальд, 2022; Клейнер и др., 2022; Парфенов, 2021). Критическую точку зрения в отношении эффективности взаимодействия между всеми участниками процесса стратегирования выражают и другие исследователи (Антипин и др., 2021; Блохин и Кувалин, 2023). Кроме того, ряд трудов последних лет посвящен несовершенству системы стратегирования, и выводы об этом сделаны на основе оценки качества достижения региональных стратегий (Рисин, 2022; Тихончук, 2022).

Развивая мысль о современном состоянии стратегирования на мезоуровне, необходимо выделить некоторые противоречивые аспекты:

-

1. Стратегия пространственного развития Российской Федерации в настоящее время является ключевым ориентиром для разработки стратегических документов территориальных образований, при этом большинство таких документов регионального уровня разрабатывались и принимались

-

2. Национальные проекты также получили свое развитие гораздо позже, чем утверждалась бо́льшая часть стратегий СЭР регионов, вследствие чего обозначился разрыв в степени учета в документах регионального стратеги-рования основных национальных целей и задач. На рисунке 3 представлена тепловая карта, отражающая учет в стратегиях СЭР регионов национальных целей: от светло-серого, характеризующего отсутствие упоминания о них, до черного, обозначающего, что стратегии выделенных субъектов Федерации в полной мере учитывают национальные цели и стратегические задачи, детализированы в части реализуемых национальных проектов, а также дополнены

-

3. В целом с точки зрения принятия управленческих решений нормативным документам в области стратегического планирования не хватает четко прописанного механизма согласования интересов и взаимодействия всех участников стратегирования как на уровне государственного управления, так и на уровне институциональных секторов экономики, в частности бизнеса и домохозяйств.

до ее утверждения.

описанием реализации региональных проектов.

Рис. 3. Тепловая карта, отражающая учет в стратегиях социально-экономического развития регионов национальных целей / Fig. 3. Heat map reflecting the consideration of national goals in the strategies of regional economic development

Источник: сделано авторами по результатам анализа стратегий СЭР регионов России с помощью Datawrapper.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Ранее уже говорилось о том, что важнейшей задачей стратегического планирования представляется обеспечение эффективного взаимодействия всех включенных в данный процесс агентов. Это возможно лишь на основе выявления и удовлетворения в полном объеме потребностей каждого агента и с точки зрения достижения его личных интересов, и с позиции обеспечения в ходе их реализации единого вектора СЭР региона. Одной из ключевых потребностей каждого агента является получение финансовых ресурсов для выполнения всех задач. В таком случае именно финансовая составляющая может быть признана в качестве связующего звена между всеми участниками стратегирования, формируя единый вектор развития . При этом важно учитывать, что, с одной стороны, финансовые ресурсы являются основой для реализации стратегии СЭР, с другой – их привлечение для реализации приоритетных проектов становится одной из ее задач. С этих позиций, а также в целях четкого выстраивания процессов согласования интересов всех участников стратегического планирования необходима разработка когнитивной модели экономической системы мезоуровня, интегрированной в процесс стратегического управления.

Согласование интересов участников системы стратегического планирования СЭР, в том числе по финансовой (инвестиционной) составляющей, должно осуществляться не только по вертикали, но и по горизонтали. При этом в качестве важных должны быть выделены две составляющие:

-

1) модель финансовых потоков региона;

-

2) параметры взаимодействия и согласования интересов агентов инвестиционной среды в процессе стратегирования СЭР региона.

Важность согласования интересов по вертикали обусловлена необходимостью четко понимать направленность и наполненность финансовых потоков, исходящих от ведомств к объектам финансирования, а также пресекать избыточность и преодолевать недостаточность каналов финансирования.

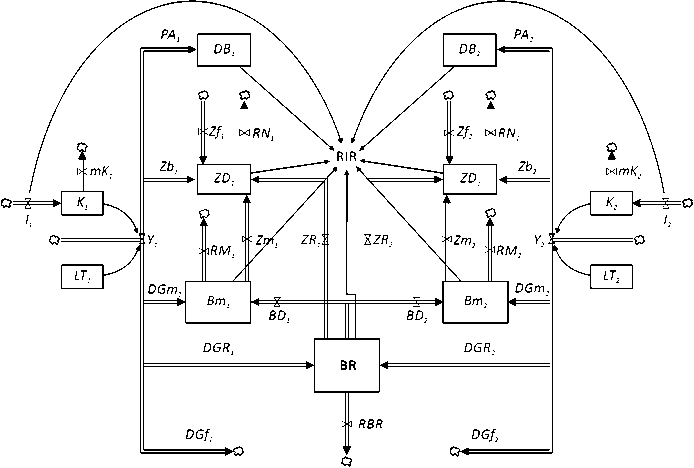

Основой первой составляющей – модели финансовых потоков региона – может выступать система критериев отнесения финансовых потоков к различным классификационным группам. В рамках данной модели можно проследить как горизонтальную, так и вертикальную направленность движения финансовых потоков, уровень их иерархии, состав входящих в поток элементов, а также реализацию отношения «ресурсы – результат», что в целом представляет собой систему взаимосвязей между разноуровневыми агентами стратегического планирования. Подробно модель, описывающая движение финансовых потоков в системе разноуровневых социально-экономических систем в разрезе территориальных образований (ТО) и институциональных секторов экономики, и ее дальнейшая апробация представлены в более ранней работе авторов (Климова и Шмакова, 2021, с. 89–93), а ее иллюстрация – на рисунке 4.

Одним из условий предлагаемой модели является допущение о привлечении свободных ресурсов институциональных секторов экономики, что обеспечит единый вектор СЭР региона и будет способствовать увеличению основных результирующих параметров. Для реализации данного условия

Условные обозначения:

общие параметры:

-

Y1,2 – величина валовой добавленной стоимости ТО (валового муниципального продукта), K 12 - основные фонды ТО, mK 12- степень износа основных фондов ТО,

LT1,2 – численность занятых в экономике ТО,

-

I1,2 – совокупные инвестиции ТО, RIR – инвестиционные ресурсы региона;

параметры в разрезе институциональных секторов:

по сектору «бизнес»:

DB1,2 – доходы,

Zb1,2 – расходы в части уплаты заработной платы населению,

-

PA1,2 – прибыль и амортизация;

по сектору «домохозяйство»:

-

DN1,2 – доходы населения,

-

RN1,2 – потребительские расходы населения;

по сектору «государство» параметры в разрезе:

|

федерального уровня |

регионального уровня |

муниципального уровня |

|

DGf 12 - налоговые сборы федерального бюджета из бюджетов ТО, Zf 1 2- заработная плата из федерального бюджета населению ТО |

BR – финансовые средства бюджета региона, DGR 1 2 - налоговые сборы регионального бюджета из бюджетов ТО, Zr 1 2 - заработная плата из регионального бюджета населению ТО, RBR - текущие расходы бюджета региона |

DGm1 2 – налоговые сборы, поступающие в бюджеты ТО, BM1 2 – финансовые средства бюджетов ТО, Zm1 2 - заработная плата из муниципального бюджета населению ТО, BD1 2 – покрытие дефицита бюджетов ТО, RM 1 2 - текущие расходы бюджетов ТО |

Рис. 4. Модель финансовых потоков / Fig. 4. The financial flows model Источник: сделано авторами с помощью Vensim.

Низамутдинов М. М., Шмакова М. В. Концептуальная схема взаимодействия институциональных секторов экономики... в территориальном управлении следует обратиться к опыту лучших практик, а именно: активно использовать технологию партисипаторного управления, задействовать различные финансовые стимулы для поощрения внутри-и межрегиональных взаимодействий по реализации инвестиционных программ и стратегий развития, активизировать процессы привлечения высококвалифицированного населения для развития и освоения территорий и т. д. При этом гипотеза исследования – в разработке модели финансового обеспечения территории на принципах самофинансирования, предполагающей выявление резервов роста конечных результатов ее развития без привлечения внешних финансовых ресурсов. Таким образом, расширение условий ресурсного обеспечения стратегий СЭР в части учета движения финансовых потоков как за пределы региона, так и в регион, несомненно способствует согласованию интересов большего количества участников стратегического планирования.

Говоря об инвестиционной составляющей, отметим, что в соответствии с Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 10 февраля 2020 года № 67 «Об утверждении Программы деятельности Правительства Республики Башкортостан на срок своих полномочий до 2024 года»6 целью экономической, инвестиционной политики в регионе является формирование новой экономики региона, устойчивой к глобальным внешним и внутренним вызовам, а также усиленная активизация инвестиционного развития республики. Исследование системы инвестиционной составляющей стратегирова-ния СЭР Республики Башкортостан позволило выделить четыре ключевых контура воздействия на соответствующие объекты управления:

-

1) властный, нормативно-законодательный контур ( КВi );

-

2) контур институтов специального назначения ( КИi );

-

3) поддерживающий научно-образовательный контур ( КПi );

-

4) информационно-обеспечивающий контур ( КИi ) (рис. 5).

Целью функционирования первого контура является законодательное обеспечение инвестиционного развития с учетом специфики региона. Контур институтов специального назначения включает те организации и учреждения, которые осуществляют финансирование и поддержку инвестиционных проектов. К таким институтам в Республике Башкортостан относятся Корпорация развития Республики Башкортостан, АО «Региональный фонд», Региональная лизинговая компания Республики Башкортостан, Фонд развития и поддержки малого предпринимательства Республики Башкортостан, Микрокредитная компания малого бизнеса Республики Башкортостан. Кроме того, на территории региона действуют федеральные фонды развития: Фонд развития промышленности Республики Башкортостан, Российский фонд прямых инвестиций, Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства, Росагролизинг, Фабрика проектного финансирования, Российская венчурная компания, РОСНАНО, Фонд «Сколково», Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонд развития моно-

развития региона / Fig. 5. The general scheme of interaction and coordination of investment environment agents interests in the process of strategizing the regional socio-economic development

Источник: составлено авторами.

городов, Российский экспортный центр. Целью научно-образовательного контура является поддержка жизненного цикла инноваций во всех видах деятельности региона. Информационно-обеспечивающий контур ориентирован на трансляцию возможностей и результатов инвестиционно-инновационной деятельности заинтересованным объектам в регионе.

Агенты в рамках каждого контура обладают объектно-субъектными характеристиками. Для достижения целевых показателей СЭР региона должно быть обеспечено согласование потребностей и приоритетов агентов в области инвестиционной политики. В разрезе каждого контура выделяется два направления деятельности:

-

1) локальное (внутреннее), осуществляемое агентами самостоятельно, без привлечения внешних партнеров ( Lj );

-

2) внешнее, реализуемое с партнерами и требующее согласования с ними определенных видов деятельности ( Ej ).

Представляется, что дальнейшая детализация указанной схемы в части целевых индикаторов для оценки эффективности взаимодействия по различным направлениям будет иметь несомненное прикладное значение и позволит нивелировать сложившиеся противоречия в системе регионального стратеги-рования на мезоуровне. Кроме того, повышению эффективности принятия управленческих решений, а также качества стратегического планирования на мезоуровне будут способствовать:

-

1) отражение целей и задач стратегического планирования в достижимых и визуализированных целевых параметрах;

-

2) реализация взаимодействий и согласование интересов агентов инвестиционно-инновационной среды;

-

3) согласование документов стратегического планирования регионов различного уровня.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты проведенного исследования позволили сформулировать следующие выводы:

-

1. Главный недостаток существующих теоретико-методических подходов – отсутствие обоснования стратегического планирования на мезоуровне со ссылкой на первоисточники, позиционирование отдельно взятого региона как локально ограниченной, замкнутой территории. Встраивание пространственного компонента в стратегию социально-экономического развития региона, позволяющее учитывать интересы как можно большего количества участников стратегического планирования, можно реализовать посредством взаимодополнения целевых результирующих параметров с федеральным и муниципальным уровнями. В качестве главного элемента, объединяющего всех участников стратегирования, предложено использовать ресурсную (финансовую) составляющую, которую, с одной стороны, следует выделить в качестве основы реализации стратегии СЭР, с другой – как ее цель.

-

2. Сложившаяся архитектура документов стратегического планирования не лишена недостатков. В частности, немалое количество ученых подчеркивают необходимость модификации существующего инструментария страте-гирования с учетом имеющихся научного задела и положительного опыта. В настоящей работе дополнительно выделено нарушение связей между документами стратегического планирования федерального уровня, а также отсутствие четко прописанного механизма согласования интересов и взаимодействия всех участников стратегирования не только на уровне государственного управления, но и на уровне институциональных секторов экономики, в частности бизнеса и домохозяйств.

-

3. В качестве главных компонентов согласования интересов участников системы стратегического планирования СЭР по финансовой (инвестиционной) составляющей выделены: 1) модель финансовых потоков региона; 2) параметры взаимодействия и согласования интересов агентов инвестиционной среды в процессе стратегирования СЭР региона.

-

4. Исследование системы инвестиционной составляющей регионального стратегирования на примере Республики Башкортостан позволило выделить четыре ключевых контура воздействия на соответствующие объекты управления: властный (нормативно-законодательный), контур институтов специального назначения, поддерживающий (научно-образовательный) и информационно-обеспечивающий. Обосновано, что согласование потребностей и приоритетов агентов в области инвестиционной политики положительным образом повлияет на достижение целевых параметров развития региона.

-

5. Реализация предложенной концептуальной схемы позволит обеспечить эффективное взаимодействие всех включенных в процесс участников и в целом будет способствовать нивелированию сложившихся противоречий в системе регионального стратегирования.

Список литературы Концептуальная схема взаимодействия институциональных секторов экономики в системе стратегического планирования на мезоуровне

- Агафонов В. А. Стратегическое планирование на региональном уровне: системный подход. Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 62 с.

- Антипин И. А., Власова Н. Ю, Иванова О. Ю. Методология муниципального стратегирования: сравнительный анализ и унификация // Управленец. 2021. Т. 12, № 6. С. 33-48. https://doi.org/10.29141/2218-5003-2021-12-6-3.

- Бельченко М. А. Социально-экономический прогноз развития Ленинградской области как основа стратегического планирования региона // Ученые записки Санкт-Петербургского имени В. Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. 2019. № 1. С. 55-60.

- Блохин А. А., Кувалин Д. Б. Глобальные вызовы для системы стратегического планирования в России // Проблемы прогнозирования. 2023. № 3. С. 24-41. https://doi.org/10.47711/0868-6351-198-24-41.

- Бухвальд Е. М. "Основы государственной политики в сфере стратегического планирования": нерешенные проблемы // Вестник Института экономики Российской академии наук. 2022. № 1. С. 32-49. https://doi.org/10.52180/2073-6487_2022_1_32_49.

- Бухвальд Е. М. Пространственные факторы формирования инновационной экономики в России // Федерализм. 2010. № 2. С. 55-68.

- Герелишин Р. И. Стратегирование экономического развития в ресурсных странах и регионах: теоретическое осмысление // Экономическое возрождение России. 2023. № 3. С. 104-118. https://doi.org/10.37930/1990-9780-2023-3-77-104-118.

- Гранберг А. Г. Стратегии макрорегионов России: методологические подходы, приоритеты и пути реализации. М.: Наука, 2004. 719 с.

- Кирильчук С. П., Наливайченко Е. В., Каминская А. О. Экономические механизмы инновационной трансформации социально-экономической системы России. Симферополь: Типография «Ариал», 2021. 272 с.

- Клейнер Г. Б. Проблемы стратегического государственного планирования и управления в современной России // Стратегическое планирование и управление. Материалы круглого стола. М.: Научный эксперт, 2011. 20 с.

- Клейнер Г. Б., Рыбачук М. А., Карпинская В. А. Стратегическое планирование и системная оптимизация национальной экономики // Проблемы прогнозирования. 2022. № 3. С. 6-15. https://doi.org/10.47711/0868-6351-192-6-15.

- Климова Н. И., Шмакова М. В. Региональное стратегирование: пространственный подход. Уфа: ИСЭИ УФИЦ РАН, 2021. 156 с.

- Коварда В. В., Тимофеева О. Г. Особенности инструментов стимулирования регионального развития в России // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2018. № 8. С. 135-143.

- Ленчук Е. Б., Войтоловский Ф. Г., Кувалин Д. Б. Стратегическое планирование в государственном управлении: опыт, возможности и перспективы // Проблемы прогнозирования. 2020. № 6. С. 46-55. https://doi.org/10.47711/0868-6351-183-46-55.

- Малиновская О. В., Бровкина А. В. Современные тенденции развития стратегического бюджетного планирования: региональный контекст // Региональная экономика: теория и практика. 2014. № 20. С. 8-16.

- Парфенов Д. А. Перспективы реализации системы стратегического планирования в современной России // Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. 2021. Т. 11, № 4. С. 6-11. https://doi.org/10.26794/2226-7867-2021-11-4-6-11.

- Рисин И. Е. Оценка качества стратегий социально-экономического развития регионов // Регион: системы, экономика, управление. 2022. № 1. С. 41-48. https://doi.org/10.22394/1997-4469-2022-56-1-41-48.

- Татаркин А. И. Конкурентное позиционирование регионов и территорий в пространственном развитии России // Вестник Оренбургского государственного университета. 2013. № 8. С. 148-158.

- Тихончук Р. Г. Обновление системы территориального управления: синтез иерархической и сетевой моделей [Электронный ресурс] // Human Progress. 2022. Т. 8, № 4. С. 14. https://doi.org/10.34709/IM.184.14. URL: http://progresshu-man.com/images/2022/Tom8_4/Tikhonchuk.pdf (дата обращения: 05.11.2023).

- Arnold L., Friberg R., Hanna K. et al. OECD case studies of integrated regional and strategic impact assessment: What does 'integration' look like in practice? // Environmental Management. 2022. Vol. 69. Р. 1231-1244. https://doi.org/10.1007/ s00267-022-01631-w.

- Calderon C, Westin M. Understanding context and its influence on collaborative planning processes: A contribution to communicative planning theory // International Planning Studies. 2021. Vol. 26, № 1. Р. 14-27. https://doi.org/10.1080/13563 475.2019.1674639.

- Ma W., Mu L. China's rural revitalization strategy: Sustainable development, welfare, and poverty alleviation // Social Indicators Research. 2024. Vol. 174. P. 743767. https://doi.org/10.1007/s11205-024-03410-y.

- Pascha W. The globalization trilemma and regional policy space: Opportunities and challenges for the EU and East Asia // East Asian Community Review. 2019. Vol 2. P. 3-20. https://doi.org/10.1057/s42215-019-00018-0.

- Soltangazinov A., Simonov S., Amirova M. et al. Strategic planning as an instrument of the state planning system in the Republic of Kazakhstan // Bulletin of Karaganda University. Economy Series. 2019. Vol. 93, № 1. P. 199-207.

- Turdiev T. I., Nizamiev A. G. Environmental and economic strategy of Kyrgyz-stan: Challenges and promising trends // Geography and Natural Resources. 2024. Vol. 45. P. 202-208. https://doi.org/10.1134/S1875372824700276.

- Zhao Z., Sun H., Han D. et al. Development strategy, technological progress, and regional environmental performance: Empirical evidence from China // Economic Change and Restructuring. 2023. Vol. 56. P. 3701-3732. https://doi. org/10.1007/s10644-023-09548-y.