Концептуально новая геологическая модель продуктивных пластов готерив-баррем-аптского возраста на примере Ватьеганского месторождения

Автор: Калугин А.А.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Методика поисков и разведки нефтяных и газовых месторождений

Статья в выпуске: 1, 2023 года.

Бесплатный доступ

Поддержание уровней добычи нефти на зрелых месторождениях Западной Сибири невозможно без геологических моделей, максимально полно отражающих строение природных резервуаров и залежей нефти. Современное моделирование выполняется многофункциональными программными средствами, позволяющими учесть весь объем исторически накопленных геологических данных, однако важнейшим элементом соответствия модели объекту моделирования является ее методологическая основа - выбор правильной геологической концепции строения природного резервуара, заложенной в основу моделирования. Недоучет или недостаточная проработка концепции приводит к упрощенному пониманию геологического строения. За ширмой ложного понимания геологического строения такая модель может существовать годами, накапливая множественные нестыковки и допущения, что со временем может привести к кризису геологической основы. Для недропользователей это грозит повышенными экономическими затратами, что особенно критично на финальных стадиях разработки. На примере продуктивных резервуаров группы пластов АВ готерив-баррем-аптского возраста уникального Ватьеганского месторождения показана возможность пересмотра исторических геологических моделей. При переосмыслении концептуальной основы привлечен генезис продуктивных отложений, который стал ключом к пониманию формирования сложной системы резервуаров. Корреляция, выполненная на основе новой концепции, учитывает генетические особенности пород и отражает множественные гидродинамические окна слияния пластов. Новая модель позволила объяснить множественные исторические допущения, а также отобразить всю реальную сложность геологического строения

Геологическое моделирование, концептуальная геологическая модель, ватьеганское месторождение, пласты группы ав, готерив-баррем-аптский возраст, каналы, генезис отложений, аллювиально-дельтовая обстановка, врезы, корреляция

Короткий адрес: https://sciup.org/14129830

IDR: 14129830 | УДК: 550.8.013 | DOI: 10.31087/0016-7894-2023-1-75-83

Текст научной статьи Концептуально новая геологическая модель продуктивных пластов готерив-баррем-аптского возраста на примере Ватьеганского месторождения

Ключевыми критериями достоверности геологических моделей залежей УВ являются результаты бурения новых скважин и адаптация эксплуатационного фонда к истории разработки. Надежность моделей зависит от многих факторов, основными из которых являются: научно обоснованный концептуальный подход к моделированию, достоверные и полные входные данные, а также технически грамотная реализация концепции в 2D/3D-моделях.

Наиболее критичным для обеспечения достоверности геологической модели является этап обоснования концептуальной основы. Ограниченность исходных данных и слабая техническая реализация геологических 2D/3D-моделей влекут менее крупные погрешности, чем ошибочный выбор концепции. Этап обоснования концепции всегда предшествует всему процессу моделирования. Отсутствие этого этапа или недостаточное к нему внимание приводит к последующим ошибкам в типе и локализации природных резервуаров и геометрии залежей нефти.

Ключевым фактором при выборе концепции является условие осадконакопления продуктивного интервала, поскольку генезис отложений определяет форму залегания и закономерности размещения песчаных тел в разрезе и по площади. В свою очередь это влияет на геометрию и сложность геологического строения резервуара.

На территории деятельности ООО «ЛУКОЙЛ-За-падная Сибирь», в западной части Нижневартовского свода, добыча нефти из пластов группы АВ ведется на Покачевском, Урьевском, Ключевом, Ке-чимовском и других месторождениях. Одним из крупнейших резервуаров нефти в пластах группы АВ является Ватьеганское нефтяное месторождение.

Проблематика

Для поддержания уровней добычи нефти на зрелых месторождениях Западной Сибири важно критически отнестись к прежним парадигмам и детализировать геологические модели, ранее считавшиеся удовлетворительными. Локальная детализация геологических моделей месторождений ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» в Широтном Приобье проводилась только на отдельных площадях и частях месторождений, поэтому на Государственном балансе до сих пор числятся фациально-однородные пластовые модели, унаследованные с 1970-х и 1980-х гг. Заложенная в их основу концепция базируется на разделении объектов подсчета выдержанными на всей территории непроницаемыми покрышками, изолирующими продуктивные пласты. Детальная корреляция пропластков внутри объектов подсчета отвечает предположению о повсеместном равномерном осадконакоплении в рассматриваемом интервале, что часто не соответствует генезису этих отложений и приводит к искажению геологического пред- ставления о резервуаре, сложно объяснимому с точки зрения геологии [1].

Строение Ватьеганского месторождения

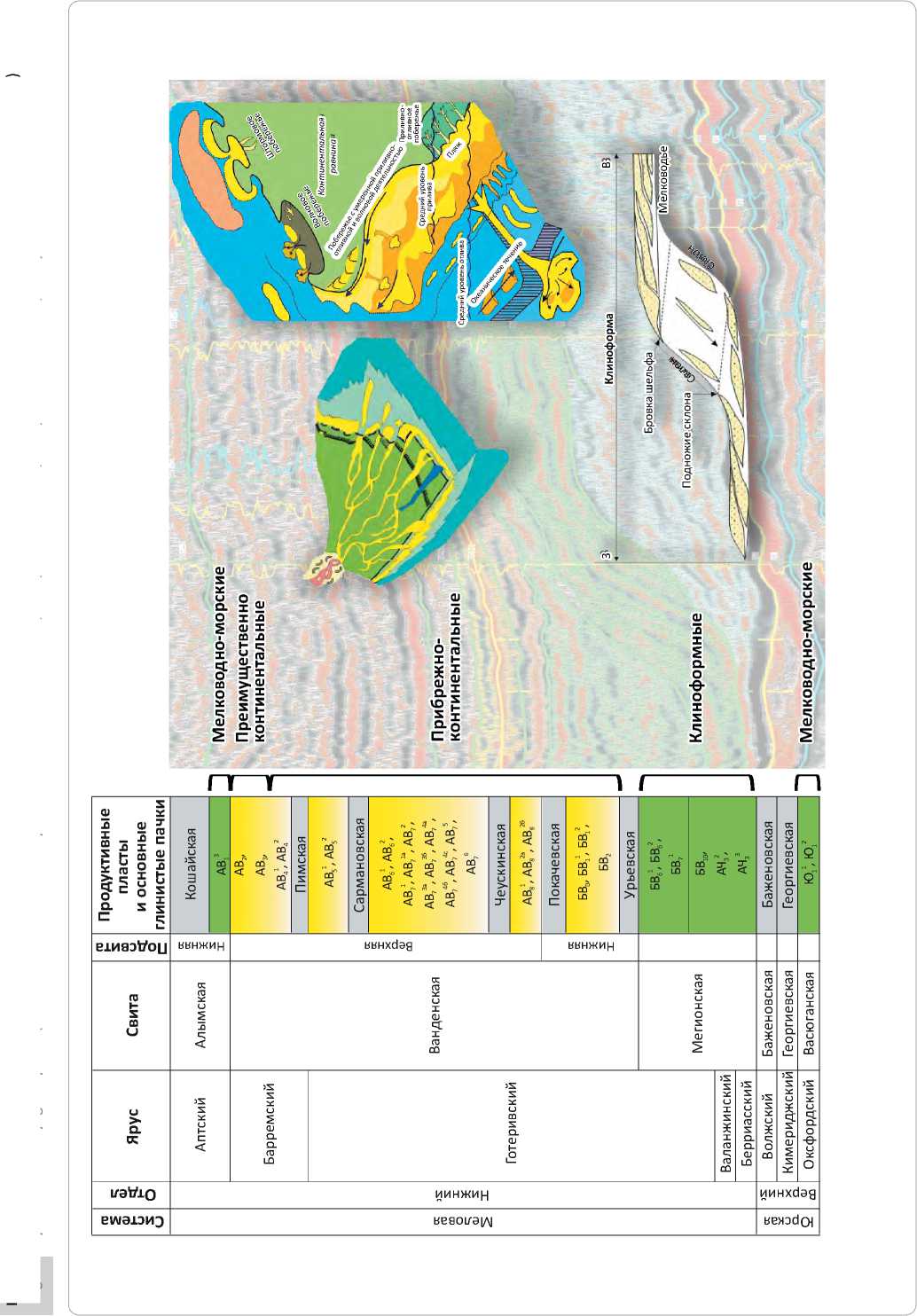

Ватьеганское нефтяное месторождение уникально по размеру и запасам нефти. Основной объем запасов приурочен к готерив-баррем-аптским отложениям нижнего мела, к группе пластов АВ. Пласты АВ2–АВ8 относятся к ванденской свите, а завершающий группу пласт АВ1 — к нижней подсвите алымской свиты.

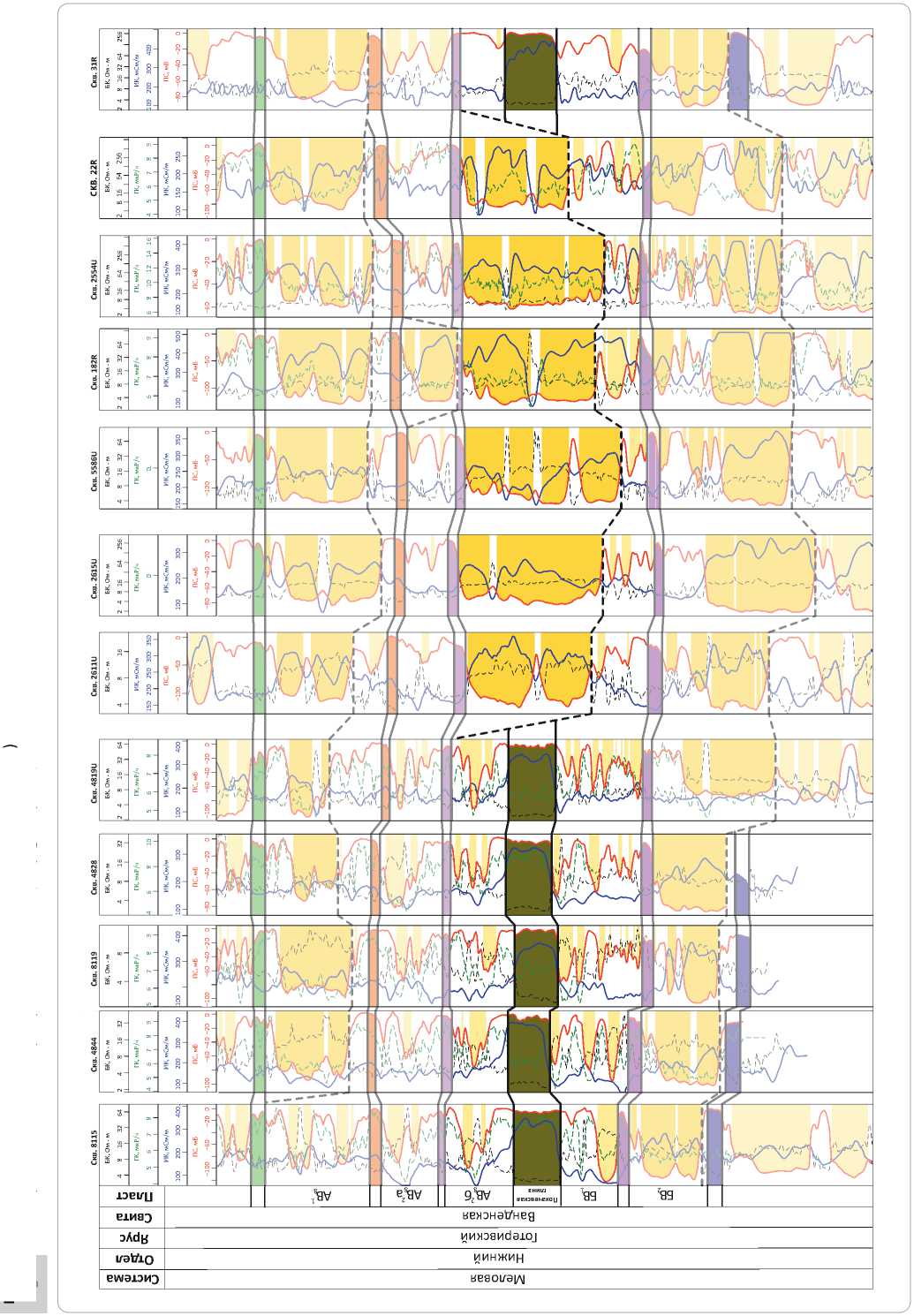

Разрез ванденской свиты характеризуется ритмичным сложным чередованием пачек песчаников, алевролитов и относительно выдержанных глинистых разделов разной толщины. В основании группы пластов АВ лежит регионально-выдержанная покачевская (савуйско-покачевская) пачка аргиллитоподобных глин толщиной 30–35 м. К подошве пачки приурочен сейсмический отражающий горизонт БВ1. Пачка легко диагностируется по керну и каротажу, она разделяет группы пластов АВ и БВ.

На Ватьеганском месторождении в составе ван-денской свиты выделено 25 продуктивных пластов. Пласты разделены относительно выдержанными толщами глин: чеускинской, разделяющей пласты АВ7 и АВ8, и сармановской, разделяющей пласты АВ6 и АВ5. Аналог пимской глины, который является зональным маркирующим горизонтом на Сургутском своде и опесчанивается на Нижневартовском, с долей условности прослеживается ниже пласта АВ4. Перекрывает группу пластов АВ пачка кошай-ских глин, она уверенно определяется по каротажу и сейсмическим данным. В палеогеографическом отношении указанные толщи накапливались при трансгрессии моря и относительно высоком его уровне (рис. 1).

Песчаники, слагающие разрез, светло- и темно-серые, полимиктовые, крупнозернистые, слюдистые, слабосцементированные с волнисто-прерывистой и линзовидной слоистостью. Глины зеленоватые, зеленовато-серые, местами серые, неравномерно-алевритистые комковатые. Вверх по разрезу наблюдается возрастание роли зеленоцве-тов. По всему разрезу свиты в керне встречаются обугленный растительный детрит и остатки корневых систем. В шламе отмечаются обломки угля, количество которых резко возрастает в кровле свиты, в пластах АВ2 и АВ3. Общая толщина отложений свиты составляет 560–670 м.

Интервал пластов АВ2–АВ8 формировался в обстановках, меняющихся от пульсирующих регрессий моря до прибрежных, переходящих к прибрежно-континентальным и континентальным условиям [2]. Тренд обмеления моря сохранялся на протяжении формирования всей ванденской свиты. Завершающие процесс регрессии отложения пластов АВ2 и АВ3 накапливались в условиях прибрежной аккумулятивной аллювиальной равнины, периодически заливаемой морем. Формирование мощных песчаных тел происходило в условиях

МЕТОДИКА ПОИСКОВ И РАЗВЕДКИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Рис. 1. Продуктивный интервал Ватьеганского месторождения (с использованием схем Фишера В.Л. и Брауна Л.Ф. с соавторами, 1969; Белозерова В.Б., 2001; Ухловой Г.Д., 2004)

Fig. 1. Pay interval of Vatyogansky field (the authors used schemes by Fisher V.L. and Brown L.F. et al., 1969; Belozerova V.B., 2001; and Ukhlova G.D., 2004)

речных и дельтовых долин, между которыми в условиях болотно-озерных пойм отлагались чередующиеся пласты песков и глин [3].

По завершении накопления пласта АВ2 произошла резкая смена палеогеографических условий с субконтинентальных и прибрежно-морских на мелководно-морские и морские, обусловленная началом аптской трансгрессии. В этот период формировались осадки, слагающие алымскую свиту. Изменение условий осадконакопления привело к частичной эрозии верхов ванденской свиты с последующим образованием базального горизонта и накоплением осадков пласта АВ1. На Ватьеганском месторождении он представлен циклом АВ13, приуроченным к подводному склону.

Предпосылки к смене концептуальной модели

На Ватьеганской территории палеогеография и динамика седиментации осадков группы АВ сильно менялись. Существовавшие условия осадконакопления предопределили полифациальные условия осадконакопления и послужили причиной гетерогенного строения отложений. Неоднородность наблюдается как в пластах, так и по всему разрезу свиты. Кроме вертикальной неоднородности разреза имеет место высокая литологическая дифференциация по площади месторождения.

Для подобных палеогеографических условий характерно образование линейно вытянутых вложенных «шнурковых» песчаных тел, а также размывы подстилающих отложений [4–6]. Речные и дельтовые обстановки образовывали «канальные» формы песчаных тел [7]. Несмотря на это, литолого-фациальные особенности отложений группы пластов АВ не нашли отражения в прежней геологической модели Ватьеганского месторождения. Одной из причин этого несоответствия является исторически укоренившееся представление о простоте устройства пластовых резервуаров, механически изолированных друг от друга. Это приводило к необъяснимым с позиции геологии изменениям общих толщин и резкой дифференциации эффективных толщин пластов от скважины к скважине, к локальным изменениям отметок водонефтяного контакта (ВНК), к большим различиям в добычных возможностях скважин по площади. По этой причине геологические модели содержали большие погрешности и множественные условности.

Смена концепции геологического моделирования с упрощенной пластовой на русловую модель, соответствующую генезису отложений, позволяет избегать в моделях залежей группы пластов АВ прежних погрешностей и искажений.

Сейсморазведка и скважины

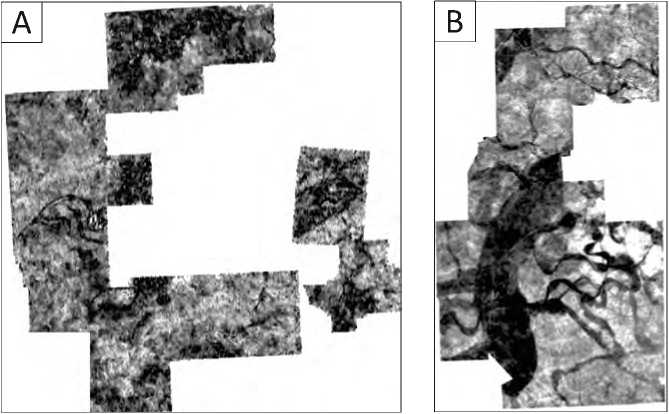

Основными инструментами выявления и картирования литолого-фациальной неоднородности и песчаных тел в объектах подсчета служит детальная корреляция разрезов скважин по данным ГИС и керна, а также результаты интерпретации сейсмо- разведки 3D. На Ватьеганском месторождении сейсморазведкой 3D покрыты краевые части, поэтому выделение границ распространения палеоврезов на качественном уровне выполнено только по периферии залежей. Так, русловая система пласта АВ2 явно отображается лишь в западной части месторождения (рис. 2 A).

Стоит отметить, что для одновозрастных отложений пласта АВ2 на сопредельном Кечимовском месторождении подобный прогноз по данным сейсморазведки 3D может быть более полно применен для целей геологического моделирования. Аллювиальная система ярко выражена и четко ограничена, она представлена преимущественно меандрирую-щими потоками (cм. рис. 2 В).

Неоднородность и изменчивость коллекторов в группе пластов АВ выявляются по результатам элек-трофациального анализа каротажных кривых скважин [1]. Смена палеогеографических обстановок и врезов диагностируется при корреляции разрезов скважин по данным ГИС. Зональные и локальные глинистые реперы хорошо прослеживаются и трассируются по площади. При сопоставлении разрезов скважин повсеместно встречаются резкие замещения сильно расчлененных алевритоглинистых отложений на мощные монолитные песчаные пачки, которые ранее ошибочно коррелировались между собой. Пласты группы АВ вскрыты большим числом скважин, что позволило количественно оценить изменчивость разреза и дифференцировать литофациальные комплексы на уровне корреляционных границ в скважинах. При корреляции выявлены множественные участки, затронутые эрозионными процессами, неучет которых ранее приводил к существенным просчетам. Результаты новой корреляции разреза соответствуют представлениям о формировании целевого комплекса отложений и минимизируют прежние условности выделения границ.

Применение новой концепции

Множественные протяженные вытянутые «шнурковые» песчаные тела различной морфологии встречены во всех пластах группы АВ. Врезы в подстилающее ложе и эрозионные процессы, протекавшие при формировании ванденской свиты, также развиты повсеместно по площади и разрезу. Порой они были настолько активны, что отмечены даже локальные размывы выдержанных зональных глинистых реперов. Так, при накоплении горизонта АВ8, залегающего в основании группы АВ, наблюдаются зоны размыва экрана — подстилающей пока-чевской пачки, с формированием «окон» слияния групп пластов АВ и БВ (рис. 3).

В подошве интервала пласта АВ8 отмечается высокая активность развития каналов. Она несколько затухает к середине интервала и снова возрастает к кровле.

Осадконакопление пласта АВ7 характеризуется высокой динамикой эрозии, что подтверждается

МЕТОДИКА ПОИСКОВ И РАЗВЕДКИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Рис. 2. Срезы амплитуд на уровне пласта АВ2 (по материалам производственных отчетов Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть»)

Fig. 2. Amplitude slices at АВ2 reservoir level (according to reports prepared by Lukoil Engineering branch, KogalymNIPIneft)

Месторождения: А — Ватьеганское, В — Кечимовское Fields: А — Vatyogansky, В — Kechimovsky

монолитными песчаниками, достигающими эффективной толщины 40 м. Однако такие песчаники залегают в подошве пласта и они водоносны. Диагностика литофаций в этом пласте важна, поскольку в процессе его накопления происходил размыв подстилающей чеускинской пачки с образованием «окон» слияния пластов АВ7 и АВ8. Динамика эрозионных процессов несколько снижается к периоду формирования продуктивного пласта АВ76. Подобный режим в целом сохраняется до конца седиментации всего интервала пласта АВ7. Наблюдается образование узких врезанных ветвящихся песчаных тел. Основное направление развития «вложенных» тел — с юго-запада на северо-восток. Для продуктивной части пласта АВ7 характерны обширные извилистые зоны неколлекторов, их границы контролируются геометрией «вложенных» песчаных тел. Несмотря на сильную изменчивость разреза, перемычки между пластами хорошо прослеживаются при корреляции. Локальные реперы имеют толщину до 5 м и осложнены множественными «окнами» слияния.

При корреляции интервала АВ7 выявлено большое число палеоврезов, размывающих до трех подстилающих пластов с образованием единого гидродинамически связанного резервуара. Подобное явление невозможно учесть в геологической модели, основанной на концепции «параллельных» пластовых резервуаров.

Интервал пласта АВ6 унаследовал литолого-фациальные особенности подстилающих отложений. В подошве горизонта АВ6 ширина и толщина «вложенных» песчаников несколько меньше, чем в кровле горизонта. Направление развития меняется незначительно.

Перекрывающая группу пласта АВ6 сарманов-ская глинистая пачка хорошо определяется по скважинным данным. «Окна» слияния пластов АВ6 и АВ7 наблюдаются в северной и западной частях месторождения.

Пласты АВ5 и АВ4 имеют существенно меньшую продуктивность относительно других пластов, при этом сохраняется тенденция увеличения как эффективных толщин «вложенных» тел, так и их ширины от подошвы к кровле.

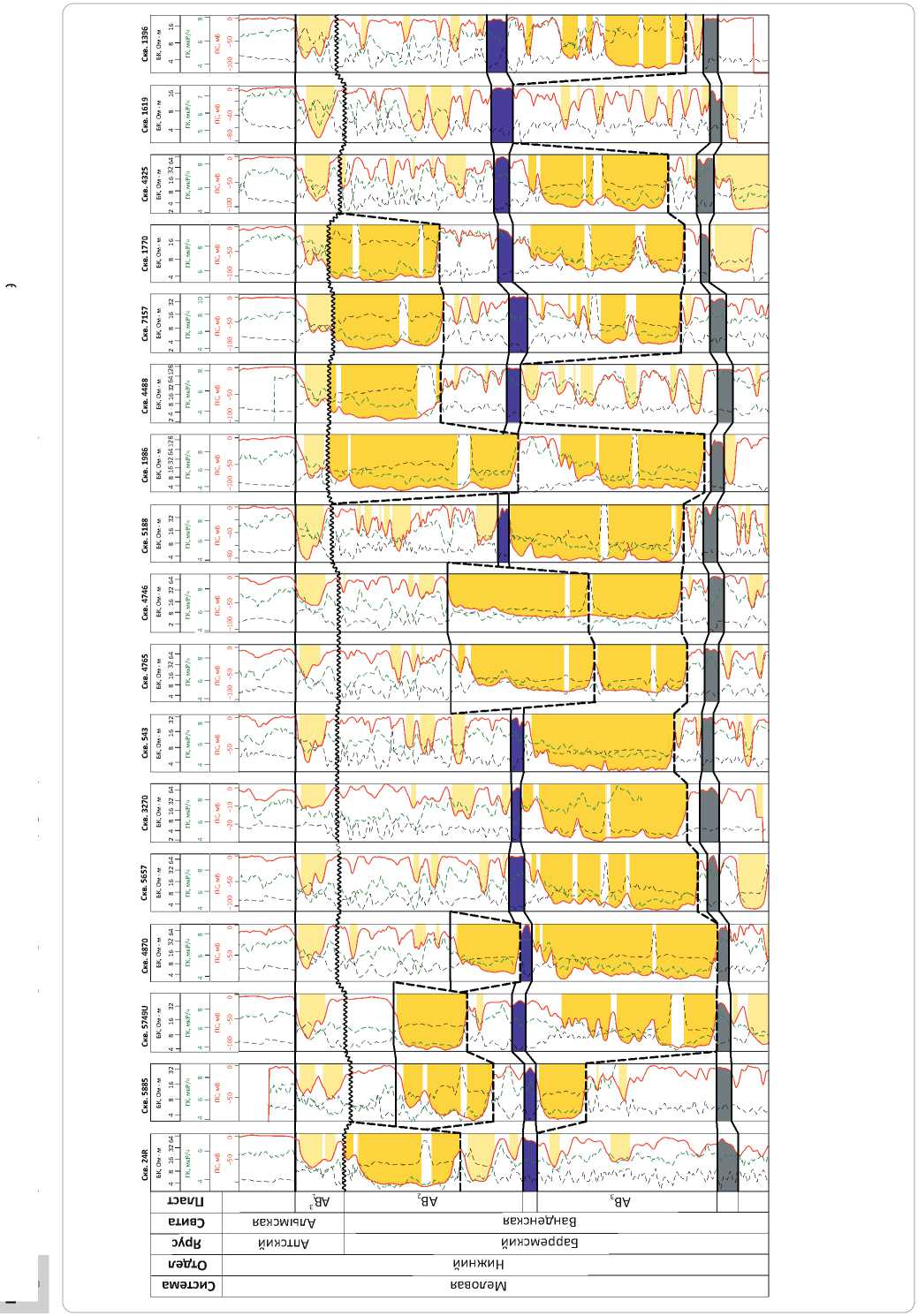

Преобладание континентальных условий отмечается вверх по разрезу ванденской свиты, и максимум регрессии приходится на залегающий в ее кровле интервал АВ2–АВ3. Эти пласты вскрыты 5 тыс. скважин, что обеспечивает равномерное освещение разреза каротажными характеристиками. Даже на небольшом корреляционном разрезе (рис. 4) можно наблюдать развитие системы мощных палеопотоков на разных уровнях, что свойственно дельтовым обстановкам осадконакопления.

Корреляция эрозионной границы между залегающим выше пластом АВ13 и подстилающим его АВ2 по скважинным данным затруднительна и не позволяет уверенно разделить эти объекты. Точную границу между пластами АВ2 и АВ1, относящимися к разным свитам, можно определить по керну: в нем отмечается переход от зеленоватого оттенка к сероцветам вверх по разрезу, связанный с изменением обстановок осадконакопления. Надежного репера для дифференциации пласта АВ2 в разрезе нет, а попытки прослеживания локальных реперов

METHODOLOGY OF PROSPECTING AND EXPLORATION OF OIL AND GAS FIELDS

Рис. 3. Пример размыва покачевской пачки глин (Ватьеганское месторождение)

Fig. 3. An example of the Pokachevsky clay member erosion (Vatyogansky field)

МЕТОДИКА ПОИСКОВ И РАЗВЕДКИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Рис. 4. Пример схемы корреляции интервала пластов АВ13 – АВ3 Ватьеганского месторождения с учетом «врезовой» концептуальной модели, 2019

Fig. 4. An example of correlation chart for АВ13 – АВ3 reservoir in Vatyogansky field, which accounts for the incision-based conceptual model, 2019

METHODOLOGY OF PROSPECTING AND EXPLORATION OF OIL AND GAS FIELDS показывают их ограниченность по площади, обусловленную эрозией, поэтому пласты АВ13, АВ2 и АВ3 образуют единый гидродинамически связанный резервуар (см. рис. 4).

Актуализация геологических моделей, построенная на основе прежней концепции, привлекательна, поскольку сокращает время выполнения работы, трудозатраты и финансирование. Однако множественные палеоврезы и размывы подстилающих покрышек, гидродинамические «окна» слияний оказываются за рамками подобной модели. Попытки вписать сложные явления в прокрустово ложе упрощенных концепций путем укрупнения объектов подсчета, литологическими экранами или зонами замещения, с сохранением прежней концепции фациально-однородного строения резервуаров приводит к неизбежным ошибкам в корреляции, искусственному созданию экранов, ограничивающих «раздутую» часть пласта. Все эти приемы приводят к искажению фактических геологических данных и ошибочному пониманию геологии резервуара.

Выводы

На территории Ватьеганского месторождения в интервале отложений готерив-баррем-аптского возраста (группа пластов АВ) по результатам исследований керна и данных ГИС изучена литолого-фациальная неоднородность геологического разреза.

В интервалах пластов АВ1–АВ8 выявлены и гео-метризованы многочисленные потоковые системы, формирующие протяженные песчаные тела повышенной эффективной толщины, и «пойменные» разности, характеризующиеся пониженными значениями чередования песчаников и глин.

Для всех пластов определены и закартированы многочисленные врезы в подстилающие ложа, во многих случаях полностью размывающие залегающие в подошве глинистые перемычки и объединяющие смежные пласты в единый гидродинамический резервуар.

«Врезовая» модель позволяет понять прежде необъяснимые случаи увеличения общих и эффективных толщин пластов, скачков отметок ВНК и искусственные «технические» ограничения залежей.

Действующая прежде фациально-однородная геологическая модель пластов группы АВ Ватьеган-ского месторождения пересмотрена. Аллювиально-дельтовая обстановка осадконакопления пластов стала предопределяющей для создания новой концепции, характеризующей реальные свойства геологического строения и соответствующая фактической сложности строения резервуаров.

На примере группы пластов АВ Ватьеганского месторождения показана возможность создания более точной геологической модели за счет пересмотра концептуальной геологической основы.

Список литературы Концептуально новая геологическая модель продуктивных пластов готерив-баррем-аптского возраста на примере Ватьеганского месторождения

- Калугин А.А., Алексеева А.Д., Копылов В.Е. Детализация геологического строения группы пластов АВ Ватьеганского месторождения с целью оптимизации довыработки остаточных запасов // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. - 2020. - Т. 341. - № 5. - С. 25-30. DOI: 10.30713/2413-5011-2020-5(341)-25-30 EDN: LGQKKA

- Конторович А.Э., Ершов С.В., Казаненков В.А., Карогодин Ю.Н., Конторович В.А., Лебедева Н.К., Никитенко Б.Л., Попова Н.И., Шурыгин Б.Н. Палегеография Западно-Сибирского осадочного бассейна в меловом периоде // Геология и геофизика. - 2014. - Т. 55. - № 5-6. - С. 745-776. DOI: 10.15372/GiG20140504 EDN: QQUSWF

- Филина С.И., Барков С.Л. Седиментационный контроль распределения залежей углеводородов в пластах ЮВ1, АВ2, АВ1 Западной Сибири // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. - 2004. - № 4. - С. 11-17. EDN: IFAVMX

- Рединг Х.Г. и др. Обстановки осадконакопления и фации: в 2 т. - М.: Мир, 1990. - 352 с.

- Рейнек Г.Э., Сингх И.Б. Обстановки терригенного осадконакоплания (с рассмотрением кластических осадков). - М.: Недра, 1981. - 439 с.

- Селли Р.Ч. Древние обстановки осадконакопления. М.: Недра, 1989. - 194 с.

- Конибир Ч.Э.Б. Палеогеоморфология нефтегазоносных песчаных тел. - М.: Недра, 1979. - 256 с.