Концептуальное смешение в раннехристианском антииудейском трактате «De duobus montibus sina et sion»

Автор: Лунева Анна Александровна

Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc

Рубрика: Философия

Статья в выпуске: 5, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается развитие антииудейской риторики в раннехристианском трактате «De duobus montibus Sina et Sion». Для этого используется теория концептуального смешения, разработанная когнитивными лингвистами Ж. Фуконье и М. Тернером. Согласно данной теории, познание происходит посредством «смешивания» в нашем подсознании различных концептов, благодаря чему формируются новые знания. Теория частично пересекается с теорией концептуальной метафоры Дж. Лакоффа и М. Джонсона, согласно которой метафора есть универсальный способ мышления, при котором абстрактные сущности познаются через более конкретные. Так, автор сочинения «De duobus montibus.» олицетворяет христиан с Сионом, а иудеев - с Синаем, в то же время определяя, что первая гора - духовная, а вторая - земная. Это и есть первый бленд, который мы находим в тексте, и через него автор доказывает, что все связанное с христианами - святое и безгрешное, а связанное с иудеями - бездуховное и беззаконное. Благодаря теории концептуального смешения видно, что такие взгляды автора складывались не из-за его непосредственного контакта с иудеями, а благодаря его воображению.

Раннее христианство, раннехристианский антииудаизм, иудео-христианские отношения в античности, когнитивное религиоведение, концептуальное смешение, концептуальная метафора

Короткий адрес: https://sciup.org/149140216

IDR: 149140216 | УДК: 281.1

Текст научной статьи Концептуальное смешение в раннехристианском антииудейском трактате «De duobus montibus sina et sion»

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия, ,

,

встречающаяся поэтическая или риторическая структура, но это то, чем мы живем. С одной стороны, метафоры создаются контекстом: культурой, обществом, в котором мы находимся, а с другой – они сами влияют на развитие этого контекста. Ученые доказали, что метафора – это не девиантный феномен, а фундаментальная часть нашего сознания. Это сильный инструмент, конструирующий повседневность. Метафоры – настолько неотъемлемая часть нашей жизни, что иногда сложно усомниться в их истинности, и в итоге мы нередко действуем в соответствии с ними. С помощью метафор мы используем шаблоны, которые возникают в нашем физическом опыте для понимания более абстрактных вещей (Johonson, 1990: XV).

В статье мы проследим формирование метафор об иудеях и христианах в раннехристианском антииудейском трактате «De Duobus Montibus Sina et Sion» («О двух горах Синай и Сион»), написанном на латинском языке, предположительно в III в. н. э. Автор трактата неизвестен, его относят к псевдо-киприановской традиции. Для анализа метафор мы будем использовать теорию концептуального смешения (conceptual blending theory), разработанную Жиллем Фуконье (Gilles Fauconnier) и Марком Тернером (Mark Turner). Она, на наш взгляд, в наибольшей степени позволяет раскрыть всю изобретательность носителей языка в создании разнообразных концептов.

Данный подход не является новаторским в изучении религии. Библеисты, а также исследователи раннего христианства активно применяют теорию концептуальной метафоры и теорию концептуального смешения для анализа различных религиозных идей с целью понимания, как они формировались и что за ними стояло (Lundhaug, 2007; Robbins, 2007; Thaden, 2007; Ross, 2019). Золтан Ковечеш (Zoltán Kövecses), проанализировав некоторые Библейские сюжеты на основе теории концептуального смешения, показал, что большинство идей христианства складывалось за счет повседневной концептуальной системы людей, поэтому для их понимания не требуется независимо существующего концептуального аппарата, который уникален в интерпретации священного (Kövecses, 2011: 327). Александр Гомола (Aleksander Gomola) показал, что благодаря концептуальному смешению в раннем христианстве были созданы многие идеи, которые впоследствии стали ортодоксальными. Например, метафора «церковь – это стадо Бога» позволила оформиться и развиться раннехристианской доктрине, но для этого в данную метафору был привнесен опыт самих христианских авторов (Gomola, 2018: 87). Таким образом, целью работы является анализ метафор в трактате «De Duobus Montibus Sina et Sion» на основе теории концептуального смешения. Это позволит понять, что способствовало формированию и развитию антииудейских взглядов в христианской среде, что помогало христианским авторам популяризировать эти идеи в своем окружении и как антииудейские трактаты влияли на развитие иудео-христианских отношений в античный период.

Концептуальное смешение – это базовая мыслительная операция, благодаря которой создаются новые значения и смыслы, а также происходит концептуальное сжатие (компрессия). Это не только позволяет человеку понять более сложные абстрактные идеи через обыденный опыт, но и способствует формированию новых идей в повседневной жизни, науке, искусстве, культуре, религии и т. д. (Fauconnier, Turner, 2003: 57). Теория концептуального смешения имеет схожие аспекты с теорией концептуальной метафоры Дж. Лакоффа и М. Джонсона. Например, обе теории основаны на том, что метафору не следует рассматривать исключительно как лингвистический феномен – она является универсальным способом мышления. Обе теории предполагают установление связей языковых, образных и логических структур между различными концептуальными областями (доменами), т. е. «сущность одного вида объясняется в терминах сущности другого вида» (Лакофф, Джонсон, 2004: 27). Однако в этих теориях есть и значительные отличия. В то время как теория концептуальной метафоры предполагает взаимодействие двух когнитивных областей (области источника и области цели), теория концептуального смешения предполагает более двух таких областей. Кроме того, теория концептуальной метафоры основана на анализе уже укоренившихся концептуальных структур, а теория концептуального смешения работает с новыми и иногда недолговечными концептами (Grady, Oakley, Coulson, 1999: 420).

Концептуальное смешение (conceptual blending) – это процесс, посредством которого разум извлекает информацию и смысл из двух или более ментальных пространств (mental space), в данной теории они обозначены как «вводные пространства» (input space). Используя общую организационную структуру, которая представлена родовым пространством (generic space), создается абсолютно новое пространство смеси или бленд (blend space). В нем отражены части вводных и родового пространств. Ниже представлена характеристика каждого ментального пространства.

Родовое пространство проецируется на вводные пространства, и его структура состоит из того, что они имеют общего.

Вводные пространства – ментальные пространства, которые содержат определенные идеи, реальные или вымышленные события, которые впоследствии особым образом проецируются в бленд. Согласно теории концептуального смешения, вводных пространств должно быть не менее двух, а их максимальное количество не ограничено.

Пространство смеси (бленд) – пространство, в котором сохранена общая структура родового пространства, но в то же время в нем отражены некоторые элементы вводных пространств. Это создает новые смыслы, которые не существовали в каждом отдельно взятом вводном пространстве. Данное явление называется эмерджентность, что означает возникновение определенных свойств у системы, которых не существовало у ее отдельных элементов (Fauconnier, Turner, 1998: 137–138; Fauconnier, Turner, 2002: 40–42).

Эмерджентная структура, возникшая в бленде, формируется в три этапа: компоновка (composition), доработка (completion), совершенствование (elaboration) (Fauconnier, Turner, 2002: 47). Компоновка представляет собой межпространственное проецирование, благодаря которому схожие элементы из вводных пространств могут стать одним элементом в бленде. Доработка привносит дополнительную структуру в бленд посредством наших базовых знаний (background knowledge). В процессе доработки человеком обнаруживаются похожие по смыслу фреймы среди уже имеющегося у него объема знаний, и незаметно (в том числе и для себя), но эффективно он вводит их в бленд. Совершенствование (или запуск бленда – running the blend) – финальный этап концептуального смешения, когда создатель бленда дополняет его, используя свое воображение, однако опираясь при этом на организационный фрейм (Fauconnier, Turner, 2002: 48), который определяет характер соответствующей деятельности, событий или участников ментального пространства (Fauconnier, Turner, 2002: 104).

Еще одним важным элементом бленда являются жизненно важные отношения (vital relations), т. е. различные аспекты когнитивного опыта человека. Ж. Фуконье и М. Тернер выделяют такие жизненно важные отношения, как пространство, время, причина-следствие, тождественность и др. Посредством сжатия жизненно важных отношений в бленде формируются новые концептуальные структуры «человеческого масштаба» (human-scale), которые становятся более понятными и легко воспринимаемыми (Fauconnier, Turner, 2002: 92). Например, в бленде, созданном раннехристианскими авторами, «церковь – это стадо Бога», сжатие происходит между жизненно важными отношениями «епископ – пастырь», «христиане – овцы». Если в вводных пространствах епископы, христиане (церковь), пастыри и овцы – это несопоставимые сущности, то в пространстве бленда они сжимаются в структуру, где епископ становится пастырем стада, олицетворяющего церковь (Gomola, 2018: 16). Этот бленд дополняется и совершенствуется авторами, которые показывают, например, как пастух направляет свое стадо и заботится о нем, так и епископ заботится о своей пастве. Как пастух будет искать заблудшую овцу, чтобы вернуть ее в стадо, так и епископ будет возвращать в лоно церкви сомневающихся.

В зависимости от того, какие организующие фреймы или связанные элементы проецируются в пространство бленда из вводных пространств и какие из них являются доминирующими, Ж. Фуконье и М. Тернер выделяют четыре типа интеграционных сетей:

-

1) симплексная сеть (simplex network) – в такой сети в бленд из одного вводного пространства проецируется его организационный фрейм, а из другого – отдельные элементы (Fauconnier, Turner 2002: 120);

-

2) зеркальная сеть (mirror network) – это сеть, в которой все пространства имеют одинаковый организационный фрейм, и он же проецируется в бленд (Fauconnier, Turner 2002: 123);

-

3) односторонняя сеть (single-scope network) – сеть, в которой вводные пространства имеют разные организационные фреймы, но бленд получает только один из них (Fauconnier, Turner 2002: 126);

-

4) двусторонняя сеть (double-scope network) – такие сети имеют разные и нередко конфликтующие организационные фреймы в вводных пространствах. Организационный фрейм пространства бленда включает некоторые части организационных фреймов вводных пространств. Так в нем создается эмерджентная структура (Fauconnier, Turner 2002: 60).

Благодаря концептуальному смешению люди формировали известные религиозные идеи, например редставления о космосе, о божествах, о небесных законах, сжимая их до человеческого масштаба и тем самым превращая в нечто доступное массам. Таким образом, во многих религиозных традициях был создан концепт о сотворении мира – событии, уходящем в далекое прошлое, после которого человечество стало совершать различные ошибки. Они привели к несовершенству мира. Однако современные религиозные лидеры могут здесь и сейчас это исправить, вернув все к «золотому веку». Здесь важно отметить, что концептуальное смешение было бы невозможно без наличия у людей контрфактического мышления, которое позволяет создавать различные альтернативные варианты уже произошедших событий (Hayes, 2016: 170–171).

До того, как переходить к анализу метафор в трактате «De duobus montibus…», хотелось бы дать его краткую характеристику. Это сочинение не пользуется большой популярностью среди исследователей. Адольф Гарнак (Adolf Harnack) был первым, кто обратил внимание на этот текст, посвятив ему четыре работы. Его интерес был направлен на изучение исагогических вопросов, канона, текстуальных форм и христологии (Laato, 1998: 3). Подобно А. Гарнаку, другие исследователи первой половины XX в. также делали упор на изучение вышеуказанных вопросов. В то же время проблема антииудейских мотивов в тексте, противопоставления двух «народов» – иудеев и христиан – редко привлекала исследователей прошлого столетия. Необходимо подчеркнуть, что все ученые этого периода пользовались единственно доступным на тот момент изданием текста 1871 г., которое было ненадлежащего качества. Ситуация изменилась в 1994 г., когда Клара Бурини (Clara Burini) издала новый критический вариант текста, основанный на всех известных на тот момент рукописях, которых было уже более двухсот. Ее издание сопровождалось переводом текста на итальянский язык (Pseudo Cipriano, 1994). Четыре года спустя Анни Мария Лаато (Anni Maria Laato) опубликовала монографию, в которой она анализировала не особенности теологии в трактате, как это делали предыдущие исследователи, а контекст создания произведения, в частности, иудео-христианские отношения в Северной Африке II–III вв. В монографии также был представлен перевод текста на английский язык. Ее работа стала первым большим исследованием, в котором упор делался именно на изучение иудео-христианских отношений и на развитие раннехристианского антииудаизма.

Ученые до сих пор не пришли к общему мнению по дате создания текста. А. Гарнак предлагал период с 210 по 240 гг. (Laato, 1998: 19). Ряд исследователей принимает его точку зрения (Altaner, Stuiber, 1980: 177; Bruns, 1972: 112; Cerbelaud, 1984: 293). Исходя из этого, данное произведение было создано после сочинения Тертуллиана «Против иудеев», написанного в конце II в. – начале III в. С другой стороны, есть ученые, которые предлагают более раннюю дату, считая, что текст был создан до произведения «Против иудеев» (Corssen, 1911: 20; Daniélou, 1977: 39). Они обосновывают такую датировку следующими положениями: 1) в тексте представлена устаревшая христология Духа, которая была невозможна после Тертуллиана; 2) язык сочинения архаичен; 3) автор принадлежит к иудео-христианской традиции.

С наибольшей долей вероятности трактат был создан на территории Северной Африки. А.М. Лаато и К. Бурини приводят следующие доводы: 1) автор использует африканскую версию Библии; 2) антииудейская полемика и экзегетика, использовавшиеся в тексте, подобны именно африканской традиции; 3) сам факт того, что текст был приписан Киприану (Pseudo Cipriano, 1994: 18–21; Laato, 1998: 21).

Нам же интересен данный трактат большим количеством метафор, которые автор использует для описания иудеев и христиан. Далее мы предложим анализ некоторых из них на основе теории концептуального смешения. Это позволит нам понять, что формировало мировоззрение автора и какие образы он использовал, чтобы донести до своей аудитории идеи о разнице иудаизма и христианства, о превосходстве новой религии (христианства) и о ничтожности старой (иудаизма).

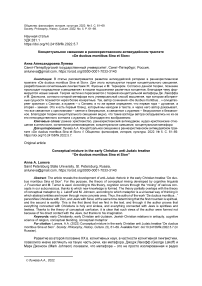

Первая метафора, которую мы встречаем в тексте, содержится в его названии: «О двух горах Синай и Сион». Посредством этой метафоры автор объясняет слушателям различие между представителями двух религий. Несмотря на то, что в тексте нигде прямо не указывается, что гора Синай олицетворяет иудеев, а Сион – христиан, это понятно благодаря множеству концептуальных метафор. Например, с помощью повествования о том, как иудеи и христиане получили свой закон. Его мы проанализируем на основе теории концептуального смешения, схема бленда отражена в рисунке 1.

Автор создал данный бленд через сжатие образа Иисуса с Сионом и образа Моисея с Синаем. Соответственно, горы стали олицетворять не только духовных лидеров иудеев и христиан, но и их заветы с Богом. Через этот образ автор доказывает духовность христиан и приземлен-ность иудеев. Данный бленд был создан на основе следующих дисаналогий: и Иисус, и Моисей поднялись на гору, чтобы получить закон от Бога для своего народа. Это позволяет автору доказать, что хотя оба народа и получили свой закон равным образом, но иудеям он был дан через грешного человека и был записан на каменных скрижалях, в то время как христиане получили свой духовный закон через безгрешного Иисуса. Этот бленд позволяет автору, во-первых, создать метафору «Синай есть христиане, а Сион – иудеи», во-вторых, показать, что и сами христиане, и все, что с ними связано, – духовное и безгрешное, а все, что связано с иудеями, – земное и несовершенное. Примечательно, что Псевдо-Киприану, в отличие от авторов многих других антииудейских сочинений, для развития своей риторики потребовался образ двух гор, при этом в тексте практически отсутствуют прямые ссылки на Ветхий и Новый Заветы для аргумен- тации. Из этого следует, что автор явно не стремился вести теологические споры с кем-то, равным ему. Можно предположить, что либо аудитория автора, либо он сам были малообразованными. А.М. Лаато, соглашаясь с другими исследователями, отмечает, что автор текста происходил из деревенской местности, поэтому текст, скорее всего, был написан или произносился там (Laato, 1998: 29–30). В то же время Псевдо-Киприан причисляет свою аудиторию к христианской общине, говоря: «Мы, верующие в Него» (Pseudo Cipriano, 1994: 180). Для наглядности данной информации и упрощения восприятия ее слушателями автор мог использовать метафору о двух горах. Это был знакомый им пейзаж, который он соединил с наиболее значимыми для христиан образами Иисуса и Моисея. Через них автор обосновывал превосходство христианства над иудаизмом. Таким образом, используя знакомые и понятные образы, смешав их, Псевдо-Киприан создал эмерджентную структуру с необходимым ему новым смыслом.

Рисунок 1 – Бленд «Две горы есть две религии»

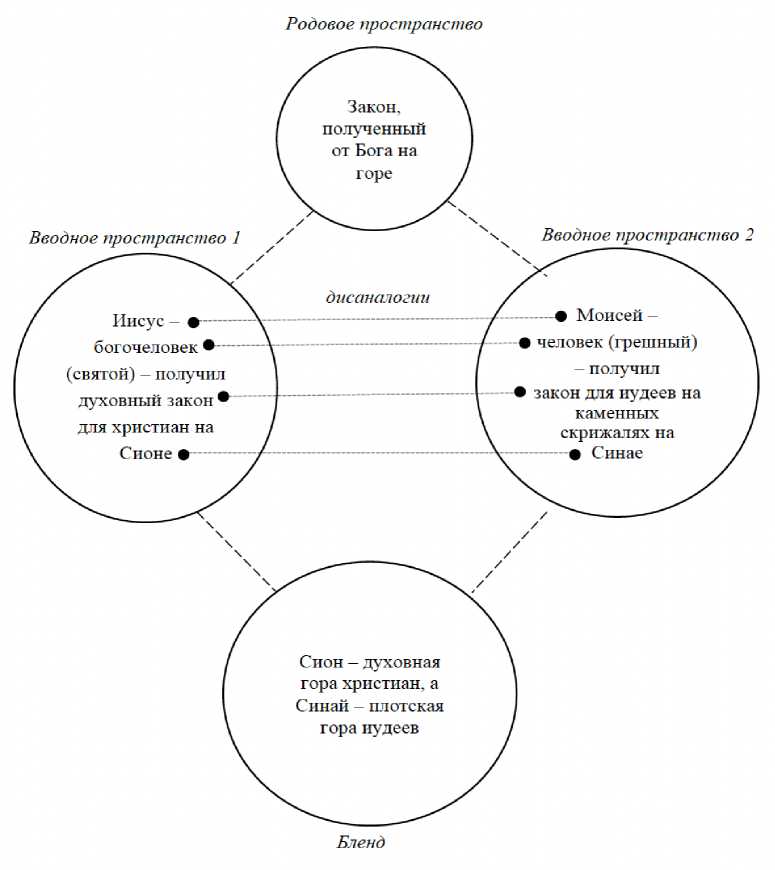

Второй бленд, который мы рассмотрим в рамках данной статьи, более сложный, чем первый. Он состоит из трех вводных пространств. Все они находятся в разных частях текста, но в то же время создают бленд, который составляет основной мотив произведения: появление христианства и разделение иудаизма на две религии было предсказано еще в Ветхом Завете; христиане спасутся, а иудеи – нет. Первое вводное пространство – это доказательство автором древности христианства. Для этого он использует стих из Ветхого Завета о двух детях Ревекки: «Господь сказал ей: два племени во чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей; один народ сделается сильнее другого, и старший будет служить младшему» (Быт. 25:23). Примечательно, что данный стих в подтверждение предначертанной роли христиан использует и Тертуллиан в трактате «Против иудеев», однако автор «De duobus montibus…» не останавливается лишь на этом. Второе вводное пространство – это часть трактата, где описывается получение Моисеем Закона от Бога: «Таблиц [скрижалей] было две: это показывает, что один народ будет разделен на две части…» (Pseudo Cipriano, 1994: 150, 152). Третье вводное пространство – описание распятия Иисуса. Псевдо-Киприан пишет, что Иисус висел на дереве1 между двух разбойников: «и с высоты древа он смотрел на них обоих как на образ двух народов, делающих дурное: язычников, которые делают зло в мире, и евреев, которые убивают пророков». Один разбойник покаялся, а другой продолжал злословить (Pseudo Cipriano, 1994: 164).

В бленд (рис. 2) проецируются некоторые элементы из каждого вводного пространства. Во-первых, идея о том, что христиане пошли от младшего ребенка Ревекки; во-вторых, что появление христианства и разделение иудаизма на две религии было предначертано еще в Ветхом Завете; в-третьих, не только один народ разделился на два, но и их Законы были разделены как скрижали Моисея; в-четвертых, христиане в отличие от иудеев покаялись перед Богом, и следовательно, именно они спасутся, а иудеи – нет.

Рисунок 2 – Бленд «Разделение иудаизма на две религии»

Важно отметить, что, говоря о двух народах, Псевдо-Киприан олицетворяет христиан с язычниками. Это может говорить о том, что текст был написан в тот период, когда все больше выходцев из языческой, а не иудейской среды приходило в христианские общины. В отличие, например, от уже упоминаемого нами сочинения Тертуллиана, в котором автор ведет беседу не с язычником, а с иудейским прозелитом.

Бленд формируется посредством сжатия пространства и времени жизненно важных отношений. Согласно Библейской традиции, на которую опирался Псевдо-Киприан, Ревекка, Моисей и Иисус относились к различным временным периодам, все они находились в разных местах, когда с ними происходили события, описанные во вводных пространствах. Однако в бленде они все являются подтверждением того, что христиане Северной Африки здесь и сейчас превосходят их соседей иудеев. Благодаря бленду, автор сближает библейские персонажи с современными ему христианами.

Хочется отметить, что вводные пространства бленда также сами по себе являются блендами. Образ Иисуса как богочеловека, идея о двух детях как двух народах, получение человеком Закона от Бога – все это создано разумом человека посредством концептуального смешения.

Оба проанализированных нами бленда – это двухсторонние сети. Их вводные пространства имеют разные организационные фреймы, но части каждого из них проецируются в бленд. Так, например, во втором бленде из первого вводного пространства проецируется идея о двух древних народах, из второго – о двух законах, из третьего – о спасшихся язычниках и злословящих иудеях. Как отмечают Ж. Фуконье и М. Тернер, такие противоречащие друг другу фреймы бросают вызов воображению и позволяют создавать нетривиальные бленды (Fauconnier, Turner, 2002: 131). А. Гомола считает, что большинство концептуальных сетей в патристической экзегетике – это двухсторонние сети, поскольку именно они позволяют авторам, опираясь на авторитет Библии, создавать новые значения и смыслы. А. Гомола предполагает, что христианские авторы могли воспринимать себя не творцами нового, а первооткрывателями (исследователями) «великого смысла», и «казалось, они находили удовольствие в концептуальной интеграции элементов из Библии с элементами их личного церковного опыта» (Gomola, 2018: 42).

Несомненно, метафор в трактате Псевдо-Киприана «О двух горах Синай и Сион» намного больше, чем представлено в данном исследовании, однако рассмотреть их здесь не представляется возможным. Исходя из блендов, проанализированных нами в рамках этой статьи, можно сделать вывод, что образ иудаизма, созданный Псевдо-Киприаном, был в большей степени результатом работы его воображения. Вероятнее всего, автор опирался на литературные христианские источники1, дополняя их своим творчеством, а не использовал знания, полученные из реальных контактов с иудейскими общинами Северной Африки. Возможно, его аудитория тоже не имела контактов с иудеями, но благодаря метафорам о двух горах и другим понятным сравнениям они могли сделать вывод, что иудеи – плохие, а христиане – хорошие, иудеи – озлобленные и оставленные Господом, а христиане послушны Ему и оберегаемы Им.

Как писали Дж. Лакофф и М. Джонсон, поскольку метафоры не только формируются за счет того контекста, но и сами создают его в умах людей, человек может легко поверить в созданную им метафору. За счет этого она может стать ориентиром для будущих действий и, соответственно, своего рода самоисполняющимся пророчеством. Дж. Лакофф и М. Джонсон приводят пример с президентом Картером, который, создав метафору «энергетический кризис – это война», поверил в нее и впоследствии всю свою политику выстраивал по принципу ведения войны. Так появился «враг», «угроза национальной безопасности», что потребовало «определения целей», «пересмотра приоритетов», «установления нового порядка подчиненности», «выдвижения новой стратегии», «сбора разведданных», «сосредоточения войск», «наложения санкций», «призывов идти на жертвы» и т. д. (Лакофф, Джонсон, 2004: 184). Как объясняют Дж. Ла-кофф и М. Джонсон, метафора всегда хотя и конструирует реальность, при этом большее значение придает одним фактам, высвечивая их, и скрывает другие, поэтому рассуждения и действия, руководимые лишь одними метафорами, могут привести к ошибкам и неверному восприятию реальности (Лакофф, Джонсон, 2004: 171–173).

Подобным образом и Псевдо-Киприан, и другие авторы трактатов против иудеев описывали их однобоко, представляя лишь негативные аспекты образа. Это могло приводить к усилению ан-тииудейских настроений в христианской среде. Кроме того, такие настроения могли выйти за пределы устных рассуждений и различных трактатов. В своем недавнем исследовании, посвященном анализу речей Иоанна Златоуста «Против иудеев», Венди Мейер (Wendy Mayer) показала, что постоянное восприятие агрессивной риторики, которой в том числе наполнены антииудейские трактаты, снижает возможность человека к логическому осмыслению материала. Если информация по- дается с определенным эмоциональны оттенком, то критическое восприятие снижается, это приводит к сокращению нейронных связей в мозге. Человек, регулярно воспринимающий агрессивную риторику, будет стремиться слушать только подобные речи, поскольку они просты для его восприятия и легко запоминаются. Однако это усугубляет ситуацию: еще больше сокращается количество нейронных связей и снижаются когнитивные способности. В. Мейер пришла к выводу, что часть аудитории Иоанна Златоуста, прослушав его речи «Против иудеев», с большой долей вероятности могла либо перейти от безразличия к явным антисемитским предубеждениям, либо усилить уже существующие у них антисемитские предубеждения. Постоянное использование метафоры иудея как врага или зла имело реальные последствия для неметафорических иудеев. В. Мейер считает, что для человека, прослушавшего все шесть проповедей Иоанна Златоуста, естественным выводом являлось: «все евреи заслуживают наказания, они должны быть казнены», хотя сам Иоанн Златоуст не призывал к этому (Mayer, 2019: 109). Подобным образом на аудиторию могло влиять и произведение «De duobus montibus Sina et Sion».

Список литературы Концептуальное смешение в раннехристианском антииудейском трактате «De duobus montibus sina et sion»

- Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем / пер. с англ. А.Н. Баранова и А.В. Морозовой; под ред. и с предисл. А.Н. Баранова. М., 2004. 252 с.

- Altaner В., Stuiber A. Patologie. Leben, Schriften und Lehre der Kirchenväter. Wien : Herder, 1980. XXII, 672 p.

- Bruns J.E. Biblical Citations and the Agraphon in Pseudo-Cyprian's Liber De Montibus Sina Et Sion // Vigiliae Christianae. 1972. Vol. 26, no. 2. Pp. 112-116.

- Pseudo Cipriano. I due Monti Sinai e Sion. Biblioteca Patristica, 25 / ed. by C. Burini. Fiesole, 1994. 330 p.

- Cerbelaud D. Le Nom d'Adam et les Points Cardinaux: Recherches sur un Thème Patristique // Vigiliae Christianae. 1984. Vol. 38, no. 3. Pp. 285-301.

- Corssen P. Ein theologischer Traktat aus der Werdezeit der kirchlichen Literatur des Abendlandes // Zeitschrift für die Neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde des Urchristentums. 1911. Vol. 12, no. 1. Pp. 1-36.

- Daniélou J. The Origins of Latin Christianity. L. : Darton, Longman & Todd, 1977. xvi, 511 p.

- Fauconnier G., Turner M. Conceptual Integration Networks // Cognitive Science. 1998. Vol. 22, no. 2. Pp. 133-187.

- Fauconnier G., Turner M. The Way We Think: Conceptual Blending and the Mind's Hidden Complexities Conceptual Integration Networks. N.Y. : Basic Books, 2002. XVII, 440 p.

- Fauconnier G., Turner M. Conceptual Blending, Form and Meaning // Recherches en Communication. 2003. Vol. 19, no.1. Pp. 57-86.

- Gomola A. Conceptual Blending in Early Christian Discourse: A Cognitive Linguistic Analysis of Pastoral Metaphors in Patristic Literature. Boston : Walter de Gruyter, 2018. IX, 231 p.

- Grady J., Oakley T., Coulson S. Blending and Metaphor // The Cognitive Linguistics Reader / ed. by V. Evans, B.K. Bergen, J. Zinken. London : Equinox, 2007. Pp. 420-440.

- Hayes G.A. Conceptual Blending and Religion // Religion: Mental Religion. Macmillan Interdisciplinary Handbooks series / ed. by N.K. Clements. Farmington Hills : Cengage Gale, 2016. Pp. 163-178.

- Johnson M. The Body in the Mind: The Bodily Basis of Meaning, Imagination, and Reason. Chicago, IL : University of Chicago Press, 1990. xxxviii, 233 p.

- Kövecses Z. The Biblical Story Retold: A Cognitive Linguistic Perspective // Cognitive Linguistics: Convergence and Expansion / ed. by M. Brdar, S.Th. Gries, M. Zic Fuchs. Amsterdam, Philadelphia : John Benjamins Pub. Co, 2011. Pp. 325-354.

- Laato A.M. Jews and Christians in De Duobus Montibus Sina et Sion: An Approach to Early Latin Adversus Iudaeos Literature. Abo : Abo Akademis Förlag, 1998. 232 p.

- Lundhaug H. Conceptual Blending in the Exegesis on the Soul // Explaining Christian Origins and Early Judaism: Contributions from Cognitive and Social Science / ed. by P. Luomannen, I. Pyysiäinen, R. Uro. Leiden : Brill, 2007. Pp. 141-160.

- Mayer W. Preaching Hatred? John Chrysostom, Neuroscience, and the Jews // Revisioning John Chrysostom: New Approaches, New Perspectives / ed. by C.L. de Wet, W. Mayer. Leiden : Brill, 2019. xxviii, 840 p.

- Robbins V.K. Conceptual Blending and Early Christian Imagination // Explaining Christian Origins and Early Judaism: Contributions from Cognitive and Social Science / ed. by P. Luomannen, I. Pyysiäinen, R. Uro. Leiden : Brill, 2007. Pp. 161-195.

- Ross W.A. David's Spiritual Walls and Conceptual Blending in Psalm 51 // Journal for the Study of the Old Testament. 2019. Vol. 43, no. 4. Pp. 607-626.

- Thaden R.H. von. The Wisdom of Fleeing Porneia: Conceptual Blending in 1 Corinthians 6:12-7:7. Ph.D. diss., Emory University, 2007. 388 p.