Концептуальные основы устойчивости потребительской кооперации

Автор: Чистякова О.А.

Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Экономика @ges-jvolsu

Рубрика: Экономическая теория

Статья в выпуске: 1 т.26, 2024 года.

Бесплатный доступ

Устойчивость является основным критерием результативности деятельности любых экономических систем. В современных научных изданиях отсутствует единый подход к пониманию ее сущности, которую необходимо рассматривать с позиции ее двойственной природы: устойчивость состояния системы и устойчивость ее развития. Современная концепция устойчивости экономических систем основывается на характеристиках устойчивости, глубоко проработанных учеными и раскрываемых в рамках теории систем. Потребительская кооперация, являясь самобытной экономической системой, отличается от традиционных коммерческих структур наличием социального предназначения в обществе, его социальной миссии. Другой особенностью деятельности потребительской кооперации является функционирование на основе определенным образом организованных потребителей, заинтересованных в создании потребительского кооператива настолько, чтобы эффект от участия в нем значительно превышал затраты на его организацию. Состояние потребительской кооперации оценено на основе динамики объемных показателей - количества пайщиков и потребительских обществ в системе, а также совокупного объема деятельности. Выявлены специфические особенности и определены основные критерии устойчивой кооперативной организации. Выделение критериев и индикаторов для формирования подхода к оценке устойчивости потребительской кооперации производилось с учетом специфики деятельности и устройства кооперативных организаций. Следовательно, устойчивость организации потребительской кооперации любого уровня невозможно оценивать без учета результативности реализации социальной миссии, а именно того, насколько адекватно она отвечает на социальные запросы населения. Использование предлагаемых в статье составляющих устойчивости потребительской кооперации делает возможным дальнейшее ее исследование, формирование стратегии роста устойчивости и разработку конкретных мер.

Устойчивость развития, устойчивость состояния, потребительская кооперация, социальная устойчивость, рыночная устойчивость

Короткий адрес: https://sciup.org/149145762

IDR: 149145762 | УДК: 338.24 | DOI: 10.15688/ek.jvolsu.2024.1.2

Текст научной статьи Концептуальные основы устойчивости потребительской кооперации

DOI:

В условиях высокой конкуренции, цифровизации экономики, роста нестабильности и рисков одной из основных характеристик выживаемости хозяйствующего субъекта является его устойчивость [Ильина, 2020; Исаен-ко, 2013]. Устойчивая хозяйственная система характеризуется способностью успешно реализовывать свои цели, выполняя обязательства в условиях изменяющейся среды. Устойчивость обеспечивает преимущества системе, которые позволяют на более выгодных условиях получать капитал для развития, формировать отношения с контрагентами и привлекать высококвалифицированный персонал для работы. Устойчивость хозяйствующей системы прямо связана с независимостью от динамики внешних условий, а следовательно, с уровнем безопасности сотрудничества с ней. Отмеченное подтверждает актуальность разработки концептуальных и методических основ управления устойчивостью любой экономической системы.

Не является исключением и современная российская потребительская кооперация – социально-экономическая система, в центре которой находится потребительский кооператив (организованные пайщики, осуществляющие предпринимательскую деятельность для решения своих потребностей путем владения и управления собственным общим капиталом) [Калягин, 2020; Керашев, 2007].

Исторически потребительская кооперация возникла в России как ответ на проблему развития обширных российских территорий, повышения уровня благосостояния населения.

Спустя годы возможности и преимущества потребительской кооперации используются для решения аналогичных экономических и социальных вопросов. Она играет незаменимую роль в обеспечении жизнедеятельности множества российских деревень и сел, которые не интересны малому частному бизнесу.

Кроме того, в условиях финансового кризиса и санкционных ограничений возрастает роль предприятий потребительской кооперации в решении вопросов продовольственной безопасности регионов. Этому служит осуществление заготовительно-сбытовой деятельности в регионах путем укрепления связей с хозяйствами населения [Жилина и др., 2022] и с сельхозпроизводителями [Каурова и др., 2022].

Изменения в политическом и экономическом укладе страны, произошедшие в конце XX в., затронули и кооперативную систему, способствовав появлению некоторых кризисных явлений в ней. Так, отрицательное влияние оказали: снижение объема государственной поддержки в системе потребительской кооперации; разрушение сложившихся взаимоотношений с крупными контрагентами – поставщиками и покупателями; устаревание организационной структуры потребительской кооперации, ее инертность; отсутствие действенной методики оценки результатов деятельности, способной дать основу для разработки долгосрочной финансовой стратегии развития; изменения на рынке сельскохозяйственной продукции, приведшие к сложностям в реализации такой продукции личными подсобными хозяйствами; появление на рынке крупных конкурентов, по отношению к которым кооперативные организа- ции оказываются недостаточно конкурентоспособны [Ильина, 2009].

В настоящее время потребительская кооперация имеет существенный потенциал для развития, но нестабильность экономики, не вполне благоприятное действующее законодательство и высокий уровень конкуренции оказывают отрицательное влияние.

Следовательно, существует необходимость в формировании концепции устойчивости кооперативных организаций с целью повышения их выживаемости и эффективности. Для обоснования концепции целесообразно рассмотреть категорию устойчивости в контексте системы потребительской кооперации, выявить специфические особенности и определить основные критерии устойчивой кооперативной организации. В дальнейшем это даст основу для формирования методики оценки уровня устойчивости потребительской кооперации и принятия управленческих решений по ее результатам.

Объекты и методы исследования

Деятельность организаций потребительской кооперации основана на самореализации инициатив населения. Так, наличие определенных нужд членов кооператива трансформируется в деятельность кооперативной организации на основе управления общим имуществом, формируемым за счет паевых взносов таких участников – физических и юридических лиц. Эти признаки потребительского кооператива закреплены в определении Законом РФ «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации» от 19 июня 1992 г. № 3085-1.

Состояние потребительской кооперации можно оценить на основе динамики объемных показателей – количества пайщиков и потребительских обществ в системе, а также совокупного объема деятельности.

За 2017–2021 гг. отмечается сокращение как численности пайщиков почти вдвое – на 48,32 % (с 2 173 тыс. чел. до 1 123 тыс. чел.), так и количества потребительских обществ на 32,89 % (с 2 499 ед. на начало 2017 г. до 1927 ед. на конец 2021 г.) (рис. 1).

Другой показатель масштабов деятельности потребительской кооперации, имеющий социальную направленность, это доля сельских жителей, участвующих в потребительской кооперации. Из таблицы 1 видно, что уровень кооперированности сельского населения (рассчитываемый как соотношение числа пайщиков конкретного регионального потребительского союза и количества сельских жителей в данной местности) на начало 2017 г. в стране низок – 6,43 % в среднем по Центросоюзу и в течение всего периода происходит его постепенное снижение до 3,95 %.

Больше половины регионов имеют уровень кооперированности ниже среднероссийского, охват потребительской кооперацией сельского населения крайне низок в Сибирском, Дальневосточном и Южном округах (менее 1 %). Наибольшая доля кооперированного населения представлена в Северо-Кавказском, Уральском и Северо-Западном федеральных округах (15,45 %, 5,03 % и 4,84 % соответственно). Очевидно, что каждый из регионов характеризуется разными территориальными и климатическими условиями, уровнем экономического развития. Это влияет, кроме внутренних особенностей каждого

Рис. 1. Динамика численности пайщиков и количества потребительских обществ за 2017–2021 годы Fig. 1. Dynamics of the number of shareholders and the number of consumer societies for 2017–2021 Примечание. Составлено автором по: [Основные показатели ... , 2017; 2018; 2019; 2020; 2021; 2022].

Таблица 1. Доля кооперированного сельского населения по отдельным федеральным округам за 2017–2022 гг., %

Table 1. Share of the cooperative rural population in individual federal districts for 2017–2022, %

|

Наименования потребительских союзов |

На 01.01.2017 |

На 01.01.2018 |

На 01.01.2019 |

На 01.01.2020 |

На 01.01.2021 |

На 01.01.2022 |

|

Центросоюз РФ |

6,43 |

5,57 |

4,57 |

4,18 |

4,08 |

3,95 |

|

Центральный |

3,33 |

2,62 |

2,69 |

2,64 |

2,57 |

2,32 |

|

Северо-Западный |

12,29 |

7,53 |

5,57 |

5,28 |

5,10 |

4,84 |

|

Южный |

1,84 |

1,39 |

1,02 |

0,96 |

0,41 |

0,39 |

|

Северо-Кавказский |

17,22 |

21,43 |

15,79 |

13,25 |

15,61 |

15,45 |

|

Приволжский |

5,76 |

4,12 |

3,81 |

3,70 |

3,49 |

3,68 |

|

Уральский |

7,59 |

5,82 |

5,69 |

5,46 |

5,31 |

5,03 |

|

Сибирский |

2,21 |

1,68 |

1,38 |

1,27 |

0,95 |

0,84 |

|

Дальневосточный |

3,94 |

3,61 |

2,41 |

2,27 |

2,39 |

0,81 |

Примечание. Составлено автором по: [Основные показатели ... , 2017; 2018; 2019; 2020; 2021; 2022].

регионального союза, на результативность деятельности, среди показателей которой совокупный объем и рентабельность.

Совокупный объем деятельности, как видно из таблицы 2, за анализируемый период также сокращается, в целом по системе на 20,92 % – с 240 185 млн руб. в 2016 г. до 189 940 млн руб. в 2021 году.

Наибольшее значение имеют Приволжский, Центральный и Северо-Западный региональные союзы, их доля составляла 66,11 % в общем совокупном объеме Центросоюза РФ и увеличилась в 2021 г. до 70,36 %. При этом только по Дальневосточному региональному союзу отмечается незначительный рост объема деятельности с 8 202 млн руб. до 9 318 млн руб., отчасти объясняемый структурными изменениями в составе федерального округа.

Отмеченное позволяет оценить масштабы деятельности региональных потребительских союзов – на основе средних значений совокупного объема деятельности в расчете на одно потребительское общество и одного пайщика, а также среднего числа пайщиков на одно потребительское общество (см. табл. 3).

За анализируемый период в целом по системе произошло изменение масштаба деятельности потребительских обществ. За счет сокращения численности пайщиков повсеместно отмечается рост совокупного объема деятельности на одного пайщика, особенно это резко произошло по Дальневосточному, Южному и Сибирскому региональным союзам. Из-за сокращения численности пайщиков и числа потребительских обществ Центросоюза РФ сокращается среднее число пай-

Таблица 2. Совокупный объем деятельности Центросоюза РФ по отдельным региональным союзам за 2016–2021 гг., млн руб.

Table 2. Total volume of activities of the Central Union of the Russian Federation for individual regional unions for 2016–2021, million rubles

|

Региональный союз |

2016 г. |

2017 г. |

2018 г. |

2019 г. |

2020 г. |

2021 г. |

|

Центральный |

37 722 |

35 577 |

34 185 |

32 673 |

31 707 |

32 121 |

|

Северо-Западный |

32 737 |

30 725 |

28 991 |

28 081 |

27 446 |

27 290 |

|

Южный |

10 447 |

9 391 |

8 866 |

7 917 |

6 914 |

6 853 |

|

Северо-Кавказский |

3 307 |

3 505 |

3 140 |

3 325 |

2 634 |

2 816 |

|

Приволжский |

88 331 |

87 489 |

85 830 |

71 785 |

70 250 |

74 228 |

|

Уральский |

14 132 |

13 258 |

12 381 |

11 643 |

11 203 |

11 296 |

|

Сибирский |

27 025 |

25 210 |

20 944 |

19 937 |

19 735 |

20 219 |

|

Дальневосточный |

8 202 |

7 554 |

10 018 |

9 547 |

8 994 |

9 318 |

|

Центросоюз |

240 185 |

217 197 |

209 246 |

189 648 |

183 432 |

189 940 |

Примечание. Составлено автором по: [Основные показатели ... , 2017; 2018; 2019; 2020; 2021; 2022].

Таблица 3. Динамика масштаба деятельности региональных союзов потребительских обществ Центросоюза РФ за 2016, 2021 гг.

Table 3. Dynamics of the scale of activity of regional unions of consumer societies of the Central Union of the Russian Federation for 2016, 2021

|

Региональный союз |

2016 г. |

2021 г. |

||||

|

Объем деятельности на 1 пайщика, тыс. руб. |

Пайщики в одном потребительском обществе, чел. |

Объем деятельности по-требительско-го общества, тыс. руб. |

Объем деятельности на 1 пайщика, тыс. руб. |

Пайщики в одном потребительском обществе, чел. |

Объем деятельности по-требительско-го общества, тыс. руб. |

|

|

Центросоюз |

110,53 |

870 |

96,11 |

169,17 |

583 |

98,57 |

|

Центральный |

183,74 |

652 |

119,75 |

290,96 |

367 |

106,71 |

|

Северо Западный |

151,28 |

781 |

118,18 |

358,49 |

323 |

115,64 |

|

Южный |

104,67 |

499 |

52,23 |

331,18 |

151 |

50,03 |

|

СевероКавказский |

4,07 |

6 717 |

27,33 |

4,93 |

6083 |

29,96 |

|

Приволжский |

196,03 |

645 |

126,37 |

328,79 |

396 |

130,22 |

|

Уральский |

113,70 |

615 |

69,96 |

159,46 |

479 |

76,33 |

|

Сибирский |

243,91 |

230 |

56,07 |

631,19 |

96 |

60,90 |

|

Дальневосточный |

167,39 |

454 |

75,95 |

671,25 |

136 |

91,36 |

Примечание. Составлено автором по: [Основные показатели ... , 2017; 2018; 2019; 2020; 2021; 2022].

щиков в одном обществе, а также незначительно, в пределах 1–2 %, изменяется объем деятельности потребительского общества. Очевидно, экономическая система, в основе которой находятся потребности пайщиков, имеет определенные сложности из-за постоянного сокращения их количества. Пайщик как инициатор создания и функционирования потребительского кооператива является его центральным звеном, его участие является основой развития деятельности потребительской кооперации. Повышение конкурентоспособности кооперативов, расширение их присутствия на по- требительском рынке невозможно без увеличения численности пайщиков.

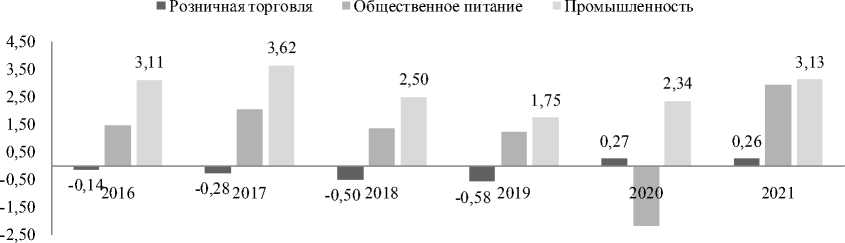

Важными показателями результативности деятельности являются динамика финансовых результатов и рентабельность отдельных отраслей потребительской кооперации (рис. 2).

Видно, что розничная торговля была убыточной до 2020 г., после этого переходит в зону рентабельности (с –0,14 % в 2016 г. до 0,26 % в 2021 г.). Убыточность розничной торговли связана с высокой конкуренцией в городской и сельской местности, а также с высоким уровнем расходов для осуществления

Рис. 2. Динамика рентабельности по отраслям деятельности за 2016–2021 гг., %

Fig. 2. Dynamics of profitability by industry for 2016–2021, %

Примечание. Составлено автором по: [Основные показатели ... , 2017; 2018; 2019; 2020; 2021; 2022].

торговли в труднодоступных местах. Во время ограничений, связанных с COVID-19, потребительская кооперация выполняла свою миссию на фоне сокращения деятельности конкурентов. Общественное питание, попав в этот период под основные ограничения, единожды за исследуемый период оказалось убыточным (–2,18 % в 2020 г.). Промышленное производство является наиболее рентабельным видом деятельности, поскольку именно здесь сосредоточены основные конкурентные преимущества потребительской кооперации. При этом уровень рентабельности остается в течение анализируемого периода невысоким и не превышает 3,62 % (уровень 2017 г.).

Исследование показало, что на фоне изменений в организационной структуре потребительской кооперации происходит постепенное сокращение масштабов деятельности кооперативной системы и в целом негативная динамика результативности кооперативных организаций. В таких условиях важно повышать не только эффективность потребительской кооперации, но также и ее устойчивость. Очевидно, что в региональном аспекте ситуация будет отличаться, что требует исследования в контексте отдельных региональных союзов потребительских обществ.

Разработка концепции устойчивости потребительской кооперации подразумевает конкретизацию ее основ: на первом этапе необходимо раскрыть содержание категории «устойчивость потребительской кооперации» с учетом отраслевых особенностей деятельности кооперативной системы, далее обосновать цель и задачи управления устойчивостью, выделить основные этапы и критерии устойчивости потребительской кооперации.

Результаты и обсуждения

Обладание определенной устойчивостью развития любой организации является базовым положением, которое не вызывает в настоящее время сомнений. Можно согласиться с О.В. Михалевым в том, что научные и практические изыскания в области экономической устойчивости актуальны в силу действия периодических кризисов, последствия которых для экономики страны и отдельных хозяйствующих субъектов сложно предсказу- емы в контексте классических экономических моделей, справедливых для условий стабильного цикла [Михалев, 2010].

Современная концепция устойчивости экономических систем основывается на характеристиках устойчивости, глубоко проработанных учеными и раскрываемых в рамках теории систем, классических макроэкономических моделях, концепции устойчивого развития и др. [Кулиев, 2017].

Так, теория систем рассматривает устойчивость как основное качество любой системы – это ее способность сохранять определенное свойство в ответ на изменение или неопределенность внешней среды или самой системы. То есть это такое обобщающее свойство экономической системы, которое позволяет не только охарактеризовать неизменяемость внутренней среды системы, но и реакцию на изменение внешней среды. Таким образом, устойчивость – это качество системы, характеризующееся ее постоянством в зависимости от изменения внешних условий функционирования системы.

В зависимости от уровня реакции системы на изменение внешних условий различают такие формы устойчивости, как сопротивляемость, восстанавливаемость и приспосаб-ливаемость. Сопротивляемость отражает способность системы сохранять свое состояние в течение срока, восстанавливаемость связана со способностью возвращаться в первоначальное состояние после прекращения воздействия внешних сил, а приспосабливаемость – способность при воздействии неблагоприятных факторов переходить в разные допустимые состояния, позволяющие системе осуществлять нормальную деятельность.

В рамках классических моделей макроэкономики устойчивость также находит свое отражение, поскольку связана с понятиями устойчивого развития и экономического роста.

Теория устойчивого роста и развития является одним из актуальных направлений экономической мысли уже не одно столетие. Отечественные и зарубежные экономисты рассматривают экономический рост как процесс на разных уровнях управления – от макроуровня (экономика страны, региона, отрасли) до микроуровня (экономика отдельного предприятия) (см. табл. 4).

Таблица 4. Направления моделирования экономического роста

Table 4. Directions for modeling economic growth

|

Модель экономического роста |

Сущность модели равновесия и роста |

Последователи |

|

Макроуровень |

||

|

Кейнсианская |

Условиями равновесия данной системы являются эффективная государственная политика в денежной, бюджетной сферах, а также полная занятость населения. Это делает возможным высокий уровень инвестиционных вложений и в результате возрастание спроса |

Е. Домар Р.Ф. Харрод |

|

Неоклассическая |

Равновесие обеспечивается в условиях взаимозаменяемости производственных факторов, а также осуществления инвестиций в финансовые активы |

Р. Солоу Дж. Тобин |

|

Микроуровень |

||

|

Неоклассическая |

Предприятие представляет собой производственную функцию, то есть зависимость результатов производства от совокупного набора факторов. Равновесие достигается путем реагирования на изменения рыночной конъюнктуры |

А. Маршал Дж. Робинсон и др. |

|

Институциональная |

Предприятие – сложная иерархическая структура, один из типов институциональных соглашений для минимизации транзакционных издержек. Минимизация таких издержек – условие равновесия системы |

Р. Коуз О. Уильямсон К. Эрроу и др. |

|

Эволюционная |

Предприятие – субъект множества, который можно сравнить с биологической популяцией |

Р. Нельсон С. Винтер |

|

Предпринимательская |

Предприятие – это сфера приложения предпринимательской инициативы и наличия определенных ресурсов. Равновесие – это результат взаимодействия между работниками и собственниками с учетом интересов бизнеса |

М. Портер Р. Хисрич |

|

«Агентская» |

Фактором повышения результативности сотрудников является регулирование их оплаты труда в зависимости от эффективности их работы. Наличие целенаправленной мотивации сотрудников – условие стабильности деятельности |

У. Беркли Г. Минз |

Примечание. Составлено автором.

Экономический рост потребительской кооперации, представляющей собой систему организационно и технологически связанных кооперативных организаций, можно рассматривать в двух плоскостях – макро- и микроуровня.

Рассмотренные подходы отражают определенный этап развития теории устойчивости, но практического применения в процессе управления экономической устойчивостью не нашли. При этом оказали большое влияние на понимание общей устойчивости, поскольку их формирование происходило во времена изучения новых экономических систем как объектов, что привело к обновлению математического аппарата.

Как отмечает О.В. Михалев, устойчивость экономической системы на макроуровне в период кризисов возрастает при наращивании участия государства в экономике путем реализации своих функций. Причиной неустойчивости служат нарушения в распределении доходов в сфере обращения, а также несогласованность планов производителей и потребителей или ожиданий с реальной ситуацией.

С позиции микроэкономики моделирование экономического равновесия основывается на том, что целью системы управления любой организации должна быть эффективная реализация поставленных ориентиров на фоне достижения устойчивости организации. Организационно это решается созданием в крупных компаниях отдельных служб, отвечающих за реализацию в некоторой степени противоречащих функций – достижение цели создания организации и ее устойчивости. Для малого бизнеса рациональнее совмещение данных функций в рамках одного структурного подразделения. Устойчивость сложной организационной системы может быть выше устойчивости ее элементов, сложные структуры могут формироваться для выживания простых организаций.

В рамках экономических моделей сложились разные подходы к пониманию экономического роста, основным из которых является характеристика его как увеличение объемов деятельности. Но согласиться с таким мнением можно в следующем: экономическим ростом предприятия может считаться только рост объемов деятельности при соблюдении условий эффективности и устойчивости.

Управление устойчивостью развития деятельности организации как характеристика ее результативности находится в зоне пристального внимания в научных кругах уже несколько десятилетий. Это произошло из-за смещения приоритета деятельности организаций с максимизации прибыли любым путем на удовлетворение потребностей клиента, что связано с развитием производительных сил, усложнением производственных отношений и ростом правосознания работающих.

Можно выделить несколько позиций относительно понятия устойчивости развития и путей ее достижения. Большая часть ученых рассматривает понятие устойчивости с позиции обеспечения будущего человечеств, принципа, сформулированного на Конференции ООН по окружающей среде и развитию, то есть это «модель движения вперед, при которой достигается удовлетворение жизненных потребностей нынешнего поколения людей без лишения такой возможности будущих поколений» [Наше общее будущее ... , 1989]. Деятельность ведущих корпораций строится на основе данного подхода: ежегодно принимаются стратегии, публикуются отчеты об устойчивом развитии, отражающие его как соблюдение условий устойчивости в экологической, социальной и экономической сферах.

При переходе с глобального на уровень конкретных компаний проблемы устойчивого развития в большей степени связаны со стабильностью и конкурентоспособностью бизнеса компании, практически не влияя на благополучие цивилизации. При этом экономическая устойчивость становится тождественной устойчивости финансового состояния. Такой подход к оценке устойчивости организаций реализован в исследовании устойчивости потребительской кооперации Новосибирской области [Чистякова и др., 2021].

Этот же подход декларируется Указом Президента РФ от 1 апреля 1996 г. № 440 «О Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию», где под устойчивым развитием принимается «сбалансированное решение социально-экономических задач и проблем сохранения благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного потенциала в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущего поколений людей» [Указ Президента РФ от 01.04.1996 № 440 ...].

В рамках данной концепции управление устойчивостью начало носить стратегический характер, поскольку является необходимым условием долгосрочного развития любой экономической системы. Устойчивость как условие долгосрочного развития делает обязательным создание и поддержание определенных резервов ресурсов, позволяя расходовать только часть ресурсов системы, несмотря на сложившуюся в текущем периоде в результате НТП эффективность их использования. Таким образом, эффективность и устойчивость начали рассматриваться как два противоречивых фактора процесса развития экономической системы. Устойчивость системы в долгосрочном аспекте обеспечивается только за счет собственных ресурсов.

Другой подход к пониманию устойчивого развития характеризуется многогранностью, комплексным его характером, когда данная категория рассматривается как система составляющих ее элементов. К ним, например, относят рыночную, производственную, финансовоэкономическую, организационно-управленческую устойчивость, устойчивость инновационного роста, социальных и экологических целей. Это позволяет для оценки уровня устойчивости детализировать каждую из составляющих с последующим анализом каждой из них и определением интегрального показателя.

Экономическая устойчивость в зарубежных публикациях раскрывается на макро- и микроуровне в рамках устойчивого развития в контексте управления акционерной стоимостью, что актуально для крупнейших корпораций [A Paradox Perspective ... , 2015].

Для определения концептуального подхода к устойчивости потребительской кооперации необходимо основываться на следующих предпосылках.

Во-первых, устойчивость потребительской кооперации как системы организаций, то есть совокупности хозяйственных систем микроуровня, должна рассматриваться как совокупность компонентов, представляющих результат взаимодействия основных функциональных подсистем управления.

Во-вторых, устойчивость любой экономической системы, в том числе и потребительской кооперации, целесообразно рассматривать с позиции состояния такой системы и ее развития. Так, отмечает О.В. Михалев, «устойчивость обладает неким дуализмом, проявляясь как свойство и как состояние системы. Как состояние – может быть устойчивое экономическое состояние или неустойчивое, как свойство – экономическая система может обладать или не обладать неким внутренним потенциалом устойчивости» [Михалев, 2010, с. 13]. Таким образом, устойчивость потребительской кооперации необходимо рассматривать как устойчивость состояния и устойчивость ее развития.

Определяя особенности концепции устойчивости потребительской кооперации, необходимо учитывать следующее:

– поскольку потребительская кооперация является сложной социально-экономической системой, то системный подход требует определенной логики исследования: рассмотрение ее в целом как единого комплекса, затем выделение ее элементов и изучение их взаимного влияния на систему;

– системный подход также трактует потребительскую кооперацию как подсистему по отношению к системам высшего порядка. Взаимодействие с другими составляющими региональной и национальной экономики, его эффективность определяет конкурентоспособность потребительской кооперации, что требует обязательного учета влияния внешних условий функционирования, таких как сложность, динамичность, неопределенность развития и др.

Общим для охарактеризованных выше подходов является то, что устойчивость рассматривается в контексте ее экономического содержания и с помощью экономических параметров, что не приемлемо для организаций потребительской кооперации. Как отмечает Р.И. Бунеева, при этом возникают проблемы из-за дисбаланса между экономическими и социальными направлениями деятельности, экономические параметры устойчивости позволяют оценить достижение целей только предпринимательской, ориентированной на получение прибыли, деятельности [Бунеева, 2015].

Следовательно, выделение критериев и индикаторов для формирования подхода к оценке устойчивости потребительской кооперации производится с учетом специфики деятельности и устройства кооперативных организаций.

В принятой на ближайшие пять лет Программе развития системы потребительской кооперации среди прочих направлений развития, связанных с ростом эффективности и т. д., выделена социальная цель – повышение благосостояния взаимодействующих с потребительской кооперацией граждан – пайщиков, работников, а также содействие занятости населения, что актуально для сельской местности.

Это подтверждает декларирование в теории и на практике социальной миссии потребительской кооперации, то есть ориентир кооперативной деятельности на решение социальных вопросов в части благополучия пайщиков и обслуживаемого населения в целом.

В кооперативной науке и практике сложилось единое понимание того, что эффективность потребительской кооперации связана не только с достижением экономических целей, но и с выполнением главного предназначения – удовлетворения социально-экономических интересов участников потребительской кооперации [Бунеева, 2015; Степанов и др., 2022]. По нашему мнению, это справедливо и относительно устойчивости кооперативной системы – критерии устойчивости не должны противоречить ее социальной миссии.

Проведенные исследования теоретических разработок, содержания ведомственной отчетности организаций потребительской кооперации позволило выделить следующие функциональные области устойчивости (социальная, экономическая и рыночная), каждая из которых может быть оценена по совокупности предлагаемых показателей (см. рис. 3).

Очевидно, что данные подсистемы взаимосвязаны. Они оказывают взаимное влия- ние друг на друга и на устойчивость кооперативной организации в целом.

Социальная устойчивость является одним из критериев успешности потребительской кооперации, поскольку характеризует реализацию социальной миссии кооперативных организаций. Для ее оценки рекомендуется применять показатели уровня кооперирования населения, то есть количество пайщиков в расчете на 1 000 чел. населения, доли непродовольственных товаров в общем обороте торговли потребкооперации; обеспеченность населения кооперативными магазинами и др. Эти критерии позволяют определить, насколько потребительская кооперация решает по- ставленные социальные задачи путем создания дополнительных рабочих мест, обеспечения труднодоступных районов необходимыми товарами и услугами.

Конкурентоспособность организаций потребительской кооперации напрямую зависит от уровня разработки и реализации мероприятий, способствующих эффективной реализации социальной миссии организации потребительской кооперации (рис. 4) [Иткулов, 2007].

Экономическая устойчивость рассматривается как подсистема устойчивости потребительской кооперации, связанная с обеспеченностью предприятия ресурсами, эффектив-

Социальная устойчивость

-

• Уровень кооперирования населения, %

-

• Доля непродовольственных товаров в обороте розничной торговли потребкооперации, %

-

• Доля вновь созданных рабочих мест в общем их количестве, %

-

• Размер выплат из фонда заработной платы в расчете на 1 работника розничной торговли потребкооперации

-

• Количество магазинов на 100 человек обслуживаемого населения

Экономическая устойчивость

-

• Рентабельность собственного капитала, %

-

• Обеспеченность собственными оборотными средствами, %

-

• Доля вновь созданных рабочих мест в общем их количестве, %

-

• Размер выплат из фонда заработной платы в расчете на 1 работника розничной торговли потребкооперации

-

• Количество магазинов на 100 человек обслуживаемого населения

Рыночная устойчивость

-

• Охват денежных доходов населения оборотом розничной торговли потребкооперации, %

-

• Доля товаров собственного производства в общем объеме оборота розничной торговли потребкооперации,%

-

• Доля оборота розничной торговли потребкооперации в объеме территории, %

-

• Объем продаж на 1 жителя, обслуживаемого организацией потребкооперации

-

• Объем продаж на 1 пайщика

Рис. 3. Составляющие устойчивости потребительской кооперации

Fig. 3. Components of the sustainability of consumer cooperation

Примечание. Составлено автором.

Обеспечение занятости населения

Формирование денежных доходов сельского населения

Экономическое и социальное развитие территорий

Стабилизация местных бюджетов

Осуществление просветительской деятельности

Рис. 4. Реализация социальной миссии потребительской кооперации на селе

Fig. 4. Implementation of the social mission of consumer cooperation in rural areas Примечание. Составлено автором.

ностью их использования. Она оценивается с позиции устойчивости развития и устойчивости состояния.

Рыночная устойчивость кооперативной системы тесно связана с имиджем потребительской кооперации на местах, для этого обязательна разработка и внедрение стратегии повышения конкурентоспособности. Под конкурентоспособностью кооперативной организации понимаем соответствие ее условиям рынка, конкретным требованиям потребителей по своим характеристикам и условиям функционирования.

Кооперативные организации характеризуются определенными особенностями, часть из которых являются их конкурентными преимуществами [Петребительская кооперация ... , 2022; Исаенко, 2013]:

– эффективное выполнение социальной миссии в процессе осуществления предпринимательской деятельности приводит к оптимальному сочетанию социальной и хозяйственной подсистем;

– система представлена организациями разных видов деятельности, находящихся между собой в технологической, организационной и экономической взаимосвязи, в результате возможно прохождение продукции от заготовки и производства до ее реализации конечному потребителю в рамках потребительской кооперации;

– развитие потребительской кооперации в сельской местности, а особенно в удаленных районах с низкой конкуренцией, делает потенциально возможным ее полное освоение;

– функционирование кооперативных организаций преимущественно на селе осуществляется в форме малых и средних предприятий, что делает их более гибкими и адаптивными под условия деятельности;

– советская история развития потребительской кооперации сделала возможным наличие собственной инфраструктуры и материально-технической базы, которые хоть и нуждаются в модернизации, могут стать основой для развития кооперативных организаций;

– яркий советский период развития потребительской кооперации был бы невозможен без адекватной подготовки высококвалифицированных кадров, что реализовывалось через широкую сеть высших и средних учеб- ных заведений, функционирующих и в настоящее время. Система подготовки кадров для потребительской кооперации претерпела естественные изменения, стала более концентрированной, но все также программы обучения студентов и разработки ученых направлены на удовлетворение потребности в кадрах в кооперативных организациях;

– тесная связь потребительской кооперации с пайщиками и обслуживаемым населением делает возможным привлечение заемных средств граждан этих категорий на условиях возвратности и платности для развития системы;

– также ориентация деятельности на обслуживаемое население и пайщиков в сельской местности, контакты с местными жителями, позволяют иметь тесные связи с местными производителями и поставщиками сырья; в результате имеется гарантированный рынок сбыта продукции.

На практике же система потребительской кооперации слабо ориентирована на решение социальных запросов общества, особенно в городской среде. Как отмечает А.В. Соболев, кооперативная суть организации потребительской кооперации заключается в том, что ставит на первое место фундаментальные и меняющиеся потребности человека [Соболев, 2021]. Соответственно, в условиях цифровизации экономики в потребительской кооперации должны появляться новые виды и формы деятельности в ответ на социально-экономические запросы населения.

Произошедшие события мирового уровня (COVID-19, СВО), а также изменения в информационно-технологической сфере приводят к постепенной трансформации бизнеса и торговли. Небывалой популярностью пользуются маркетплейсы и сервисы доставки продуктов и еды – после пандемийных ограничений население способно и готово работать удаленно. Население, в частности молодежь, видит, что частный бизнес, в отличие от кооперативного, более динамичен, современен и адекватен потребностям.

Следовательно, устойчивость как вновь создаваемой, так и существующей организации потребительской кооперации будет зависеть от ее конкурентоспособности, от ее преимуществ по сравнению с конкурентами.

Выводы

Исследование сложившихся подходов к сущности устойчивости экономических систем и их развития на основе особенностей функционирования организаций потребительской кооперации позволило выделить основные характеристики устойчивости состояния и развития таких хозяйствующих субъектов.

Наряду с традиционными направлениями повышения устойчивости потребительской кооперации, такими как укрепление финансовой устойчивости, повышение инвестиционной привлекательности, рост уровня использования ресурсного потенциала, для таких организаций необходимо применение специфических критериев. Социальная миссия, то есть предназначение потребительской кооперации в обществе, накладывает свои ориентиры в ходе повышения устойчивости состояния кооперативной организации и ее развития.

Так, в данном контексте необходима оценка эффекта от реализации социальной миссии, уровня удовлетворения социально-экономических запросов населения, а также исследование имиджа в глазах непосредственных потребителей товаров, продукции и услуг.

Отмеченные аспекты деятельности потребительской кооперации нашли отражение в предлагаемом подходе к определению устойчивости потребительской кооперации, на основании чего выделены составляющие ее подсистемы и предложены показатели устойчивости. Применение в процессе разработки стратегии роста предлагаемых концептуальных основ устойчивости системы потребительской кооперации позволит повысить ее эффективность, действенность и реальность.

Список литературы Концептуальные основы устойчивости потребительской кооперации

- Бунеева, Р. И. Стратегия экономической устойчивости функционирования организации потребительской кооперации / Р. И. Бунеева // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. – 2015. – № 2. – С. 103–113.

- Жилина, Е. В. Роль потребительской кооперации в обеспечении продовольственной безопасности регионов Российской Федерации / Е. В. Жилина, А. А. Никитина, Л. З. Буранбаева // Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора экономики. – 2022. – № 2. – С. 99–107.

- Ильина, Л. И. Методология финансового обеспечения развития системы потребительской кооперации / Л. И. Ильина // Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера: Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сык-тывкарского государственного университета. – 2009. – № 3. – С. 56–69.

- Ильина, Л. И. Потребительская кооперация России и Республики Коми в условиях цифровизации экономики / Л. И. Ильина // Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2020. – Т. 10, № 1А. – С. 424–435.

- Исаенко, Е. В. Конкурентные преимущества организаций потребительской кооперации и их влияние на рыночную устойчивость / Е.В. Исаенко, М. В. Христова // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. – 2013. – № 2 – С. 43–47.

- Иткулов, С. Г. Роль потребительской кооперации в устойчивом развитии сельских территорий: монография / С. Г. Иткулов. – Новосибирск: СибУПК, 2007. – 132 с.

- Калягин, Г. В. Конкурентоспособность кооперации в переходной экономике: институциональный подход: учеб. пособие / Г. В. Калягин. – М.: Проспект, 2020. – 160 с.

- Каурова, О. В. Развитие услуг потребительской кооперации сельхозпроизводителям в экономических регионах России / О.В. Каурова, А. В. Ткач, С.Н. Шпак // Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора экономики. – 2022. – № 3. – С. 27–35.

- Керашев, А. А. Методические подходы к оценке устойчивого развития организаций потребительской кооперации / А. А. Керашев, В. В. Тешев // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология. – 2007. – № 1. – С. 169–176.

- Кулиев, Т. А. Об устойчивости и надежности экономических систем: монография / Т. А. Кулиев. – М.: Экономика, 2017. – 223 с.

- Михалев, О. В. Экономическая устойчивость хозяйственных систем: методология и практика научных исследований и прикладного анализа / О. В. Михалев. – СПб.: Изд-во Санкт-Петерб. акад. управления и экономики, 2010. – 200 с.

- Наше общее будущее: Доклад Международной комиссии по окружающей среде и развитию (МКОСР): пер. с англ. / под ред. С. А. Евтеева, Р. А. Перелета . – М.: Прогресс, 1989. – 376 с.

- Основные показатели социально-экономической деятельности потребительской кооперации Российской Федерации за 2016 г. – М.: Центросоюз, 2017.

- Основные показатели социально-экономической деятельности потребительской кооперации Российской Федерации за 2017 г. – М.: Центросоюз, 2018.

- Основные показатели социально-экономической деятельности потребительской кооперации Российской Федерации за 2018 г. – М.: Центросоюз, 2019.

- Основные показатели социально-экономической деятельности потребительской кооперации Российской Федерации за 2019 г. – М.: Центросоюз, 2020.

- Основные показатели социально-экономической деятельности потребительской кооперации Российской Федерации за 2020 г. – М.: Центросоюз, 2021.

- Основные показатели социально-экономической деятельности потребительской кооперации Российской Федерации за 2021 г. – М.: Центросоюз, 2022.

- Потребительская кооперация: основа модели функционирования и ключевые тенденции развития в России / Л. В. Матраева и др. // Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора экономики. – 2022. – № 1. – С. 44–49.

- Соболев, А. В. Потребительский кооператив: особенности, сущность и значение / А. В. Соболев // Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора экономики: научно-теоретический журнал. – 2021. – № 4. – С. 13–23.

- Степанов, А. А. Сущность и критерии определения эффективности организаций потребительской кооперации / А. А. Степанов, А. А. Солодков // Экономика и управление: проблемы, решения. – 2022. – № 8. – Т. 3. – С. 4–9. – DOI: https://doi.org/10.36871/ek.up.p.r.2022.08.03.001

- Указ Президента РФ от 1 апреля 1996 г. № 440 «О Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию». – Электрон. Текстовые дан. – Режим доступа: https://base.garant.ru/1548498/. – Загл. с экрана.

- Чистякова, О. А. Оценка финансовой устойчивости организаций потребительской кооперации / О. А. Чистякова, А. А. Чурикова // Вестник Сибирского университета потребительской кооперации. – 2021. – № 3. – С. 26–39.

- A Paradox Perspective on Corporate Sustainability: Descriptive, Instrumental, and Normative Aspects / T. Hahn [et al.] // Journal of Business Ethics. – 2015. – Vol. 148, iss. 2. – P. 235–248.