Концептуальные подходы развития экологической теории и практики

Автор: Храпаль Л.Р., Камалеева А.Р., Мухутдинова Т.З.

Журнал: Вестник Международной академии наук (Русская секция) Электронный ресурс @vestnik-rsias-online

Рубрика: Экологическая культура и образование: школа-вуз-компетентность

Статья в выпуске: 2, 2011 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются концептуальные подходы развития экологической теории и практики, изуче- ны основные механизмы воздействия на социокультурные процессы при формировании экологической культуры современной студенческой молодежи.

Короткий адрес: https://sciup.org/14315394

IDR: 14315394

Текст статьи Концептуальные подходы развития экологической теории и практики

Federal University of Kazan, Kazan State Technological University, Kazan, Russia

В статье рассматриваются концептуальные подходы развития экологической теории и практики, изучены основные механизмы воздействия на социокультурные процессы при формировании экологической культуры современной студенческой молодежи.

In the research priority directions of modernisation of the higher professional ecological formation in a context of sociocultural dynamics, principles and base conditions of modernisation, the basic methodical problems are considered. The basic mechanisms of influence on sociocultural processes are studied at formation of ecological culture of the future experts.

Научное изучение модернизации высшего профессионального экологического образования в контексте социокультурной динамики обусловлено объективными потребностями формирования эффективной системы экологического образования, отвечающей стратегическим целям социально-экономического, духовно-культурного, социально-политического развития России. Модернизация является сегодня необходимым условием совершенствования системы высшего профессионального экологического образования, проведения мероприятий, позволяющих апробировать инновации и отобрать наиболее эффективные механизмы и методы развития экологического образования, отвечающие задачам формирования экологической культуры личности, общества и государства [2; 42].

Мы выделяем три основные методические задачи модернизации высшего профессионального экологического образования в контексте социокультурной динамики:

-

1. Формирование социально-экологического «миропонимания», то есть понимания основных закономерностей и противоречий функционирования современной социально-экологической системы (системы взаимоотношений общества и природы) на разных уровнях – глобальном, региональном, локальном, персональном.

-

2. Формирование понимания места и роли модернизации высшего профессионального экологического образования в современном социокультурном пространстве.

-

3. Формирование навыков анализа современных экологических проблем, навыков поиска их оптимальных решений, методов их реализации в современной ситуации, оценки последствий реализации принятых решений и ответственности за принятые решения.

В экологическом образовании и просвещении первые две цели могут быть достигнуты в рамках методологии системного анализа и модельного подхода к освоению основных теоретических закономерностей, дополненных проблемными интерактивными методиками обучения. Достижение же третьей цели требует применения адекватных тренинговых методик и методик по имитационному моделированию сложных проблемных социально-экологических ситуаций и процессов [8].

Социально-функциональные и аксиологические основания анализа динамики экологических практик, использо- ванные в качестве ведущих системообразующих факторов, позволили разработать вариант холистической модели современных экологических практик в общем социокультурном пространстве и выявить следующие концептуаль- ные подходы развития экологической теории и практики.

Во-первых, экологическая проблематика обусловлена объектами, формой и степенью воздействия человека на окружающую среду и его отношением к ней. Объекты, форма и степень воздействия человека на природную среду рассматриваются в рамках науки и практики, а отношение человека к окружающей природной среде – в контексте мировоззрения и идеологии, закрепленных или нет в культуре, политике и праве. Научная область экологии включает законы природы и определяет лимитирующие факторы воздействия человека на окружающую природную среду. Мировоззренческо-идеологическая область включает экологические императивы, приоритеты, ценности, нравственные и этические ориентиры в отношении человека и общества к окружающей природной среде и природным объектам. Область управления регулирует форму и степень воздействия человека на окружающую среду и включает две основные составляющие: управление общественными процессами (политика и право) и управление деятельностью (менеджмент). На принятие управленческих решений влияет конфликт между требованиями экологической безопасности и экономическими приоритетами в современной политике и бизнес-культуре.

Во-вторых, типологизация концептуальных подходов к экологической проблематике, на основе ведущих ценностей и приоритетов в их идеологической базе, позволила выявить три основных концептуально-идеологических направления : природоохранное , включающее естественно-научный и культурно-этический подходы; ресурсно-экономическое (экономико-политическое), включающее пессимистический кризисный подход, оптимистический демографо-технологический подход, устойчивое развитие и управление природопользованием; общесистемное, включающее концепцию универсального эволюционизма и коэволюции (Н.Н. Моисеев), сопряженного раз-

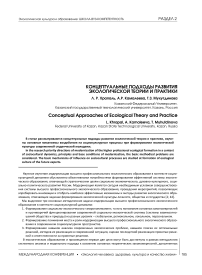

Рис. 1. Социокультурные основания, факторы, принципы и тенденции модернизации экологического образования в вузе

вития природы и общества (А.А. Брудный, Д.Н. Кавтарадзе), синергетический подход.

В-третьих, социокультурная динамика модернизации высшего профессионального экологического образования обусловлена историческими, политическими и социокультурными процессами, в контексте которых формировались, развивались и трансформировались философские, научные и прикладные области экологии. Экстенсивное междисциплинарное развитие экологических практик в 1970-1990-х гг. привело к разноречивости понятия «экология» в общем информационно-образовательном пространстве, что отрицательно сказывается на взаимодействии специалистов, на образовательных программах экологического блока дисциплин, на распространении экологической культуры.

В-четвертых, движущей силой модернизации экологического образования в России выступает научно-преподавательская общественность, которая выполняет функции трансляции и популяризации экологических знаний и экологической культуры, активизации и организации других слоев населения, лоббирования экологических приоритетов и императивов в государственных и международных структурах; содействует развитию экологической политики и экологического права.

В-пятых, мы отмечаем, что экологическое образование и просвещение в вузах занимают центральное место в формировании и развитии профессиональной и массовой экологической культуры как механизма регулирования отношения человека и общества к окружающей природной среде. В последние годы в этой области наблюдается мировоззренческий и методологический кризис, обусловленный отсутствием адекватной целостной системы экологических знаний, включающей весь спектр направлений их развития и отражающей место и значение экологи- ческих практик в современном социокультурном пространстве.

Рис. 2. Педагогические условия, задачи и принципы модернизации профессиональной деятельности преподавателей экологических дисциплин

Перспективы модернизации экологического образования в вузе мы видим в перестройке экологического информационно-образовательного пространства, формируемого экологическим образованием, просвещением и, в соответствии с закономерностями социодинамики культуры (по А. Молю), социально-экологическим PR в качестве коммуникационного менеджмента. В связи с этим для модернизации экологического образования нам представляется необходимым переход от поли- и междисциплинарного обучения в общем образовании к холистическому, на основе которого уже могут модернизироваться специализированные курсы экологической подготовки будущих специалистов. В рамках данного исследования предлагается подобная модель на основе социально-функционального подхода к экологической теории и практике на принципах целостности, системности, комплексности, логичности и ценностной ориентации на природу как субъект взаимоотношений, что психологически приблизит экологическую тематику к социальным проблемам. Наиболее эффективными методиками для концентрации в едином информационно-образовательном пространстве всего комплекса необходимых знаний, умений и навыков нам представляется поэтапный проблемно-проектный подход к решению модельных и реальных социально-экологических проблем территориального развития.

Приоритетными направлениями модернизации высшего профессионального экологического образования также должны быть:

-

- формирование адекватной современным инновационным экологическим технологиям кадровой инфраструктуры;

-

- обновление содержания высшего профес-

- сионального экологического образования, повышение его качества соответствия структуре потребностей рынка, опережающего развития высшего образования; все предметы должны быть востребованы для последующих стадий образования и востребоваться в социальной или профессиональной деятельности;

-

- изменение методов обучения, расширение тех из них, которые формируют навыки практического анализа информации, самообучения; повышение роли самостоятельной работы учащихся;

-

- создание механизма систематического обновления содержания экологического образования всех уровней;

-

- ликвидация отставания от мировой науки в стандартах и качестве преподавания экологических наук;

-

- увеличение доли открытого экологического образования в учебных программах всех уровней; обеспечение в ВУЗе необходимой базовой подготовки учащихся по основным направлениям применения информационных и коммуникационных технологий;

-

- обеспечение развития вариативности экологических программ, расширение участия общества в управлении профессиональным экологическим образованием.

Для эффективной модернизации высшего профессионального экологического образования необходимо обеспечить три базовых условия :

-

- повышение заработной платы преподавателей до уровня, привлекающего в образование эффективные кадры;

-

- финансирование информатизации высшего профессионального экологического образования, обеспечивающие модернизацию его методов, технологий, переход к открытому образованию;

-

- формирование новых институтов системы высшего профессионального экологического образования, обеспечивающих максимальную мобилизацию средств населения и предприятий [3].

Государственное управление высшего профессионального образования должно быть направлено на поддержку развития и модернизации высшего профессионального экологического образования, основанного на знаниях и поддержке качества, эффективности и равенства доступа к системе. Учитывая бюджетные ограничения, которые не позволяют государству сохранять прежний уровень государственного предложения высшего образования и его финансирования; учитывая усиление действия рыночных сил, цель, масштабы и методы государственного управления становятся более ориентированными на гибкие (без административного контроля) подходы. Для этого необходима разработка ясных принципов политики в сфере высшего профессионального экологического образования; создание благоприятных условий для регулирования системы высшего профессионального экологического образования в ВУЗах; предложение соответствующих финансовых стимулов.

Основными принципами государственной политики в области высшего профессионального экологического образования, по нашему мнению, должны быть:

-

- гуманистический характер высшего профессионального экологического образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, экологической образованности личности; единство федерального культурного и образовательного пространства; защита и развитие системой высшего профессионального экологического образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства;

-

- общедоступность высшего профессионального экологического образования, адаптивность системы высшего профессионального экологического образования к уровням и особенностям развития и подготовки будущих специалистов;

-

- открытость высшего профессионального экологического образования как государственно-общественной системы;

-

- глобализация проблемы модернизации высшего профессионального экологического образования в рамках основных тенденций российской социокультурной динамики [3].

Таким образом, научно-методологическая проблема модернизации высшего профессионального экологического образования сформулирована и поставлена. Но для решения поставленных задач и поиска новых методик обучения по заданным параметрам необходимо объединение в одном информационно-образовательном поле естественнонаучных, социально-гуманитарных, инженерно-технических, политико-управленческих и социально-психологических подходов к рассмотрению и осмыслению экологической проблематики. То есть, необходимо формирование холистической модели всего поля экологической проблематики и его места в противоречивом современном социокультурном пространстве, потому что такая задача неразрешима вне контекста социокультурных оснований современной экологической практики.

Для изменения ситуации, по нашему мнению, в реальных условиях необходима модернизация высшего профессионального экологического образования именно в контексте социокультурной динамики. Наряду с экологической идеологией, ее императивами, ценностями, приоритетами и идеальными образцами решения экологических задач, необходим подход к модернизации системы обучения молодых специалистов, вооруженных навыками самостоятельного практического поиска и грамотными решениями в условиях реально существующих социокультурных противоречий, корпоративных и персонифицированных конфликтов и интересов управляющих и хозяйствующих субъектов.

Список литературы Концептуальные подходы развития экологической теории и практики

- Мухутдинова, Т.З. Формирование и развитие региональной системы непрерывного экологического образования специалиста: диссертация доктора педагогических наук: 13.00.08 [Текст]/Т.З. Мухутдинова. -Казань, 2005. -460 с.

- Храпаль, Л.Р. Модернизация экологического образования в вузе в контексте российской социокультурной динамики [монография]/Л.Р. Храпаль. -Казань: Изд-во «Познание» Института экономики, управления и права, 2010. -388 с.