Концептуальный и понятийный анализы: общий подход

Автор: Выхованец В.С.

Журнал: Онтология проектирования @ontology-of-designing

Рубрика: Общие вопросы формализации проектирования: онтологические аспекты и когнитивное моделирование

Статья в выпуске: 1 (55) т.15, 2025 года.

Бесплатный доступ

В работе предлагается разделить методологию концептуального и понятийного анализов. Различие концептуального и понятийного анализов основано на различном толковании понятия и концепта. Понятие в работе рассматривается как частное мнение, понимание чего-либо, в то время как концепт - общее понятие, абстрактная идея. Предполагается, что существует множество одноимённых понятий, имеющих разный объём и содержание. Концепт рассматривается как объективированное понятие, выработанное и закреплённое общественным опытом. Показано, что основной формой представления результатов известных методов концептуального анализа является семантическая сеть, в которой вершинами являются концепты, а дуги задают отношения между концептами. Отмечается, что для формализации понятия и концепта недостаточно классической теории множеств и семантической сети, необходимо использовать теорию структур. Концептуальный анализ определён как методика синтеза формальных описаний концептов с использованием операций построения булеана и декартиана. Перечислены проблемы, возникающие при концептуальном анализе в формализме теории структур. Появление понятийного анализа связано с требованиями обозримого, однозначного и непротиворечивого описания понятий, вызванными изменчивостью их свойств. Понятийный анализ определён как методика формального описания понятий с помощью операций обобщения и ассоциации. При обобщении происходит объединение понятий, при котором сущностями понятия-обобщения становятся сущности обобщаемых понятий. При ассоциации происходит соединение понятий, при котором каждая сущность понятия-ассоциации включает в себя по одной из сущностей ассоциируемых понятий. При понятийном анализе проблемы, возникшие при описании концептов, решаются на основе корпусного подхода - путём формирования множества различных описаний понятий. Доказано, что в основе концептуального и понятийного анализов лежит теория структур. Определены области эффективной применимости концептуального и понятийного анализов. Приведён пример использования понятийного анализа при проектировании технического устройства.

Концепт, понятие, структура, концептуальный анализ, понятийный анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/170208816

IDR: 170208816 | УДК: 004.9 | DOI: 10.18287/2223-9537-2025-15-1-34-44

Текст научной статьи Концептуальный и понятийный анализы: общий подход

Единицей смысла, используемой в онтологическом проектировании, является понятие. Понятие определяется как мыслимая совокупность схожих в некотором смысле представлений из окружающего нас внешнего или внутреннего мира 2 . Оперирование понятиями позво-

-

1 Публикуемая статья, в которой затронуты важные аспекты онтологического анализа, содержит ряд спорных и противоречивых положений в попытке её автора обосновать тезис о сосуществовании понятийного и концептуального описания предметных областей. По мнению редакции эта публикация призвана продолжить дискуссию по основам онтологического моделирования… Ждём от читателей продолжение дискуссии. Прим. ред.

-

2 Следует различать реальное и формальное понятие. Под реальным понятием понимается форма мышления, выделяющая и называющая некоторое множество представлений – психических процессов, сформировавшихся в сознании человека и запомненных в виде целостных образов. В свою очередь, формальное понятие в самом простом виде изображается треугольником Фреге, где выделяют знак (имя понятия), а также объём понятия (множество принадлежащих понятию предметов, процессов, явлений) и содержание понятия (смысл понятия, заданный на каком-либо формальном языке).

ляет абстрагироваться от объёма включённых в это понятие представлений и сосредоточиться на их смысловом содержании. В случае необходимости легко осуществляется обратный мысленный переход от понятия к представлениям, этим понятием выражаемым. При этом действует правило: что истинно для понятия в целом, истинно для всех его представлений. Обратное, однако, не верно, так как представления, принадлежащие одному и тому же понятию, чем-то обязательно различаются 3 .

Для формализации понятия и принадлежащих ему представлений используется теория множеств. Множество, как и понятие – это совокупность различимых элементов, рассматриваемых совместно по причине обладания ими некоторыми общими признаками, закреплёнными в имени множества. Один и тот же элемент может входить в разные множества, а значит иметь несколько отличительных признаков. Таким образом, множество является базовым формализмом понятия, так как предназначено для представления и оперирования совокупностями элементов различной природы.

За объективированным понятием закрепилось слово «концепт» 4 . Понятие – это представление или понимание чего-либо, сведения о чём-нибудь, знание о классе предметов, явлений, их связях и отношениях, а концепт – это понятие, лежащее в основе теоретических построений [1]. Концепт фиксирует содержательную сторону социально-значимого или научного понятия, выработанного и закреплённого общественным опытом. Понятие, лежащее в основе концепта, может иметь более богатое содержание, чем то, что выражено в концепте 5 .

От слова «концепт» получил своё название концептуальный анализ (КА), занимающийся выявлением и представлением концептов некоторой области знания 6 – предметной области (ПрО). Основной формой представления результатов известных методов КА является семантическая сеть – ориентированный граф (орграф), вершинами которого являются понятия, а дуги задают отношения между ними. Типовая операция над семантической сетью – поиск подграфа с заданными свойствами (изоморфного графа) – NP -полная задача [2], что затрудняет постановку и решение задач онтологического проектирования.

Простым примером метода КА может служить метод анализа формальных понятий (англ. Formal concept analysis ) [3]. Метод определяет способ вывода иерархии концептов (решётки концептов) из набора объектов и их признаков. Концептом называется упорядоченная пара [ O , P ], где O – это множество объектов, а P – множество их общих признаков. Каждый концепт в иерархии описывает объекты, обладающие одними и теми же общими признаками, каждый вышележащий концепт – объекты с общими признаками нижележащих концептов, а каждый нижележащий концепт – объекты, имеющие признаки вышележащих концептов. Иными словами, вышележащий в иерархии концепт является обобщением нижележащих, а нижележащие концепты – специализацией вышележащих. Таким образом, метод

-

3 Различимость представлений непосредственно следует из того, что в их основе лежат психически различимые целостные образы. Так как понятие может мыслиться на основе любого одиночного представления, то для различимости одиночных понятий (представлений) вводят аппарат признаков. Предполагается, что любое представление может быть мысленно декомпозировано и выражено списком характерных для него признаков, а объёмные понятия могут быть характеризованы признаками, общими для всех его представлений.

-

4 Здесь под объективированным понятием понимается формальное понятие, являющееся достоверным. Объективированные понятия формируются в процессе получения, обоснования и систематизации знаний о мире, человеке, обществе. Для этого выработаны специальные методы получения достоверного знания, использующие такие его свойства как непротиворечивость, однозначность, связность, формализуемость, выводимость, объяснимость, пополняемость, интерпретируемость, предсказательность и т.п.

-

5 Более богатое содержание понятия по сравнению с концептом связано с тем, что реальное понятие может быть субъективным и/или изменять своё содержание в зависимости от области (ситуации) его применения.

-

6 Знание – это психическое образование, направленное на адекватное отражение окружающей действительности, которое субъективно по своей природе и не может быть непосредственно изучено. Знание фиксируется в сознании человека в виде понятий, суждений, умозаключений, рассуждений, теорий. Представление знаний – это отчуждение знания от его носителя в некоторой внешней форме, а объективация знаний – признание знаний, представленных во внешней форме, объективно достоверными.

анализа формальных понятий позволяет извлекать концептуальную модель ПрО из эмпирических объектно-признаковых данных.

Более сложным примером метода КА является метод построения моделей сущность-связь (англ. Entity-Relationship Model) [4].

В стандартной графической нотации, с помощью которой визуализируется модель, концепты изображаются в виде прямоугольников, а отношения между концептами - в виде ромбов. Если концепты участвует в отношении, они связаны линиями с соответствующим ромбом. Признаки концептов и отношений изображаются в виде овалов и связываются линией с соответствующим отношением или концептом. Таким образом, помимо связей обобщения, как это имеет место при формальном анализе понятий, на диаграмме сущность-связь между концептами могут задаваться связи различной природы. В итоге модель сущность-связь используется для фиксации существующих концептов, их признаков и связей в заданной ПрО.

Классической теории множеств [5] недостаточно для представления сложноустроенных концептов и оперирования ими. По этой причине в КА используется теория структур [6], математический аппарат которой позволяет представлять сложно структурированные концепты, а также выполнять над ними различные операции [7].

Появление понятийного анализа (ПА) вызвано проблемами обозримого, однозначного и непротиворечивого описания концептов, связанными с изменчивостью набора признаков у принадлежащих им элементам (экземплярам). Теории КА [8], базирующиеся на вероятностном подходе, при котором набор признаков расширяется и их появление у экземпляров концепта имеет вероятностную природу, а также теории, разделяющие признаки экземпляров концепта на типичные, присущие всем экземплярам, и атипичные, которые могут появляться лишь у некоторых экземпляров, не смогли устранить возникшие проблемы. В предельном случае утверждается, что общего понимания концептов достичь не удаётся по различным социальным, политическим и иным причинам [9].

При ПА проблемы, возникшие при описании концептов, решаются на основе корпусного подхода - путём выделения в одной ПрО нескольких проблемных областей (аспектов) и формирования корпуса теорий. В этом случае предусматривается возможность нескольких описаний одного и того же понятия, в каждой проблемной области по-своему. При ПА каждое понятие образуется путём идентификации представлений, а также обобщением или ассоциацией других понятий. Предлагается отказаться от отношений между понятиями, несущими в семантической сети основную смысловую нагрузку, а использовать неименованные связи между понятиями, показывающие только способ их образования [10]. В этом случае связи становятся понятиями и отображаются как узлы орграфа.

Цель настоящей статьи - попытаться разъяснить различия между концептом и понятием, КА и ПА, а также показать использование ПА на примере.

1 Теория структур Н. Бурбаки

Представления множества как линейной последовательности различимых элементов недостаточно для описания сложно устроенных концептов. Математический аппарат структур призван устранить этот недостаток классической теории множеств. Основными понятиями теории структур являются ступень, структура и род [6].

Определение 1 (ступень) . Пусть X 1, X2, ..., XN - множества. Тогда

-

■ каждое из множеств X 1, X2 , ..., XN- ступень над множествами X 1, X2 , ..., XN ;

-

■ если X - ступень над множествами X 1, X2 , ., XN , то множество всех подмножеств B ( X) - ступень над множествами X 1, X 2, ., XN ;

-

■ если X и Y - ступени над множествами X 1, X 2, ., XN , то декартово произведение X х Y - ступень над множествами X 1, X 2, ., XN .

Ступени, образованные на фиксированном числе базисных множеств, образуют соответствующую шкалу множеств счётной мощности. Базисные множества соответствуют не- структурированным концептам, ступени - множества концептов, обладающих некоторой структурой, а шкала - это множество всех концептов, которые могут быть образованы на заданных базисных множествах.

Определение 2 (структура) . Любой элемент, принадлежащий ступени над множествами X 1, X2, _, XN называется структурой, заданной на множествах X 1, X2, .. ., XN .

Пример 1. Бинарное отношение в на множестве X является структурой, так как в - подмножество ступени X х X и принадлежит ступени B ( X х X) .

Пример 2. Двухместная операция ф , заданная на множестве X , ф : X х X ^ X , является структурой, т.к. ф -подмножество ступени X х X х X и принадлежит ступени B ( X х X х X) . Здесь и далее символ ч обозначает отображение.

Пример 3. Пусть задана метрика р на множестве X 1 с расстоянием на упорядоченном множестве X 2, т.е. функция на множестве X 1 х X 1 со значением на множестве X 2. В этом случае структура р является подмножеством ступени X 1 х X 1 х X 2 и принадлежит ступени B ( X 1 х X 1 х X 2).

Очевидно, что все структуры различны, а каждая структура (концепт) - это линейное множество других структур (экземпляров концепта).

Интуитивно ощущаемая несущественность природы элементов, составляющих базовые множества, означает то, что, если на данных множествах задана некоторая структура и существует биекция этих множеств на другие множества, то и на других множествах может оказаться такая же структура. Это свойство структур в теории структур называется биективной переносимостью.

Определение 3 (род) . Пусть задана структура с , принадлежащая ступени S над множествами X 1, X2, ., XN , с е S ( X 1, X 2, ..., XN). Тогда родом структур S называется множество структур, переносимых из с при всех возможных биекциях множеств X 1, X 2, ..., XN , при которых выполняются некоторые условия R , обеспечивающие сохранение структуры с при биекциях. В этом случае с называется родовой константой рода структур S , а R - аксиомами рода структур.

Род структуры - развитие понятия множества, при котором множество снабжается переносимой структурой на другие множества.

Пример 4. Для задания порядка на множестве X необходимо определить множество се B ( X х X) такое, что выполняются аксиомы транзитивности, антисимметричности и рефлексивности:

V а е X V b е X V c е X ([ a , b ] ес л [ b , c ] ес ^ [ a , c ] ес );

V a е X V b е X ([ а , b ] ес л [ b , а ] ес ^ а = b );

V а е X [ а , а ] ес , где V - квантор всеобщности, л - логическая связка И, ^ - логическое следование, = - отношение равенства элементов (множеств), а перечисление элементов в квадратных скобках задаёт упорядоченное множество. Тогда для рода структур с родовой константой с необходимо потребовать, чтобы при любой биекции множества X переносились транзитивность, антисимметричность и рефлексивность.

В итоге род структур S с родовой константой с и аксиомами R - это множество эквивалентных концептов с ( R ), которые используются в описании различных ПрО.

Операция 1 ( X , X , ..., X) ^ X и отношение 5 ( X , X , ..., X) определяются как структуры, являющиеся подмножествами декартова произведения базисного множества X : 1 с X х X х . х X х X , 5 с X х X х . х X [11]. Благодаря использованию отношения нестрогого включения множеств с в алгебраических системах реализуется булеан B ( X х X х . х X), из которого извлекаются операции и отношения.

В зависимости от используемых операций и отношений алгебраическая система может стать, например, группой, решёткой, векторным пространством или моделью ПрО. В итоге алгебраические системы и рода структур оказались равномощными в описании структурированных множеств.

Методические трудности, связанные с непосредственным использованием теории структур и алгебраических систем для формализации концептов ПрО, привели к созданию и развитию КА С.П. Никанорова.

2 Концептуальный анализ С.П. Никанорова

КА С.П. Никанорова заключается в использовании теории структур [6] для описания прикладных ПрО [7]. В отличие от других моделей ПрО, например, функционально -числовых, родоструктурные модели фиксируют структуру ПрО в виде экспликации одной или нескольких теорий, каждая из которых является множеством родов структур. Всякий род структур по определению является концептом. В КА различается несколько уровней экспли- кации.

Экспликация элементарных теорий . Элементарные теории строятся на двух-трёх базисных множествах и состоят из двух-трёх ступеней и определённых на них структур.

Экспликация микротеорий . Микротеории строятся на двух-трёх синтезируемых базисных схемах. Каждая базисная схема представляет один аспект ПрО, где под базисной схемой понимается концептуальная схема ПрО, содержащая первичные (базовые, начальные) концепты ПрО. Основные шаги синтеза новой базисной схемы следующие:

-

1) выделение базисных концептов X для заданного аспекта ПрО, соответствующих множеству начальных ступеней шага синтеза, X = X 1 о X 2 о _ о XN , где о - операция объеди

нения множеств;

-

2) построение булеана B ( X) и декартианов X х X х _ х X ;

-

3) выделение из булеана множеств и из декартианов подмножеств новых структур (концептов) X , имеющих интерпретацию в ПрО;

-

4) если полученных концептов X недостаточно для описания ПрО, то переход на шаг 2.

Постулируется, что базисная схема необходима и достаточна для синтеза любых понятий ПрО. На шаге 2 из множества концептов X создаётся множество концептов-обобщений и множество концептов-ассоциаций. Однако не все синтезируемые концепты имеют место в ПрО. Поэтому на шаге 3 отбираются только те концепты, которые описывают заданную ПрО. На шаге 4 синтез завершается, если получена требуемая детализация ПрО в виде её концептуальной схемы.

Требуется изоляция (независимость) аспектов. Если базисные схемы не изолированы и в каждой из них частично описывается одно и то же, то проводится отождествление одинаковых структур базисных схем, а одноимённые, но не одинаковые структуры в различных аспектах переименовываются так, чтобы их имена различались.

Экспликация мезотеорий . Мезотеории - это теории для решения прикладных задач, которые образуются при синтезе трёх-четырёх микротеорий. Мезотеории задают предел сложности теорий, с которой можно продуктивно работать при КА.

Экспликация гипертеорий . Гипертеория - это теория, которая из-за своей сложности и масштаба не может быть построена до конца. Гипертеория строится в расчёте на то, что она позволит обнаружить семейства целевых мезотеорий и предоставит средства для выделения их гипертеории.

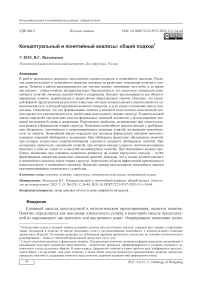

Результаты КА представляются в виде M-графа (рисунок 1), на котором показано образование ступеней, использованных для экспликации ПрО: булеан соединяется одной дугой с образовавшей его ступенью, а декартиан - двумя и более. Узлы помечаются именами структур, выде ленных из соответствующих ступеней. Например, из рисунка 1 видно, Рисунок 1 - М-граф что из декартиана X1 х X1 выделена некоторая структура с именем D1, а из булеана B(X2) - структура с именем B1. Описание структур выполняется отдельно. Например, структура B1 задаётся конкретным подмножеством X2, а структура D1 задаётся перечислением упорядоченных пар вида [X, Y], где X и Y берутся из множества X1. Структу- ра D2 задаётся перечислением упорядоченных пар вида [X, Y], где X берётся из ступени X1 х X1, а Y принадлежит ступени B(X2).

С развёрнутым примером КА можно ознакомиться в главе 3 работы [12].

3 Понятийный анализ

В отличие от КА по [7], при котором синтезируются множества концептов большой мощности с последующей отбраковкой неприменимых концептов, ПА заключается в выявлении понятий ПрО и определении способов их образования.

Основным допущением ПА является различие понятия и концепта. Как и в русском языке [1], в английском языке понятие (англ. notion ) - это мнение или понимание чего-либо; понятийный (англ. notional) - это гипотетический, воображаемый, а концепт (англ. concept ) -это общее понятие, абстрактная идея [13]. Таким образом, в естественных языках присутствует различие в понимании понятия и концепта, где концепт объективен, а понятие субъективно. По этой причине существует множество понятий, имеющих одно и то же имя, но разный объём и содержание в различных проблемных областях (аспектах). Объективация понятия в заданной проблемной области осуществляется специальными методами, например голосованием экспертов [14]7.

При ПА понятия образуются (определяются) путём выполнения мысленных операций над другими понятиями. Выделяются три вида понятий и порождающих их операций: понятия-знаки (операция идентификации), понятия-обобщения (операция обобщения) и понятия-ассоциации (операция ассоциации). Операции идентификации, обобщения и ассоциации рассматриваются как необходимые и достаточные для мысленного выделения и превращения в понятия тех представлений и понятий, которые накоплены относительно описываемой ПрО.

Идентификация . При образовании понятия-знака происходит мысленная замена представления знаком - другим уникальным представлением, например, именем.

Пример 5. Каждый человек как личность неповторим. Однако для предприятия необходим простой метод распознавания сотрудников. С этой целью каждому сотруднику присваивается уникальный идентификатор (понятие-знак), например, табельный номер.

Обобщение . При образовании понятия-обобщения G происходит объединение обобщаемых понятий G 1, G 2, ..., GN , при котором элементами понятия-обобщения становятся все элементы обобщаемых понятий. На одном и том же множестве понятий X может быть построено множество понятий-обобщений. Иными словами, понятие-обобщение G принадлежит ступени B ( X ).

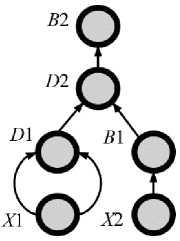

Пример 6. На предприятии за рабочими и инженерами может закрепляться инвентарь. Понятие Сотрудник вводится для обобщения понятий Инженер и Рабочий, которые являются обобщениями понятий конкретных инженеров и рабочих, занимающих соответствующие должности на предприятии.

Ассоциация . При образовании понятия-ассоциации A происходит соединение понятий, при котором каждый элемент понятия-ассоциации A включает в себя по одному из элементов ассоциируемых понятий A 1, A 2, ..., AN . На одних и тех же ассоциируемых понятиях может быть построено множество понятий-ассоциаций, отличающихся объёмом входящих в них элементов. Иными словами, понятие-ассоциация A принадлежит ступени B ( A 1 х A 2 х_х AN) .

Пример 7. Понятие Перемещение, описывающее места размещения оборудования, определяется как ассоциация понятий Оборудование и Место. Объём понятия Перемещение включает те упорядоченные пары элементов понятий Оборудование и Место, которые соответствуют реальным перемещениям. Понятие Оборудова- ние является обобщением понятий единиц оборудования, имеющихся на предприятии, а понятие Место - понятий, выражающих места размещения оборудования.

C помощью выделения (идентификации), соединения (ассоциации) и объединения (обобщения) понятий ПрО могут быть конструктивно построены все мыслимые понятия [10]. Осталось эксплицировать только те понятия, которые необходимы для достижения целей ПА - выявления и определения формальных понятий, необходимых для решения неко торого класса прикладных задач.

Результатом ПА является понятийная структура, содержащая интенсионалы формальных понятий (содержания понятий или множества понятий, использованных для их образования), но без детального описания экстенсионалов понятий (объёмов понятий или множеств элементов, принадлежащих понятиям)8.

Рисунок 2 - Пример понятийной структуры

Понятийная структура представляется в виде не-нагруженного ориентированного графа с вершинами двух типов (см. пример на рисунке 2), в которой от обобщаемых понятий к понятиям обобщениям (узлам-прямоугольникам) и от ассоциируемых понятий к понятия-ассоциациям (узлам-параллелограммам) проводятся дуги, показывающие образование этих понятий, а узлы помечены именами понятий с указанием аспектов, если таковые имеются.

В понятийной структуре на рисунке 2 определены понятие-обобщение Сотрудник и понятия-ассоциации Инвентарь и Перемещение. Остальные понятия не определены, но могут быть раскрыты как обобщения понятий-знаков конкретных инженеров, рабочих, оборудова- ния и мест его размещения.

В понятийном мышлении недопустимы понятия, которые прямо или косвенно определяются через самих себя, а также не имеющие принадлежащих им представлений. Поэтому при построении понятийной структуры ПрО требуется, чтобы определяемые понятия не были пусты, а также отсутствовали понятийные циклы. При ПА не пустота понятий гарантируется тем, что такие понятия не могут мыслиться, а отсутствие понятийных циклов проверяется отсутствием циклов в понятийной структуре. Необходимым требованием к понятийной структуре является также объективированное описание каждой проблемной области, позволяющее ставить и решать прикладные задачи.

4 Прикладной пример

Характерным примером применения ПА при проектировании технических устройств может служить решение задачи управления конфигурациями изделий (аспект конфигурации). Основными недостатками известных конфигураторов является возникновение при их использовании следующих проблем:

-

■ учёт сложных ограничений, связанных с недопустимостью совместного использования комплектующих изделий, материалов и программ;

-

■ расчёт характеристик конфигурируемого изделия и его составляющих;

-

■ поиск мест возникновения ошибок конфигурации, связанных с неправильным или неполным выбором комплектующих изделий, а также заданием их потребительских свойств;

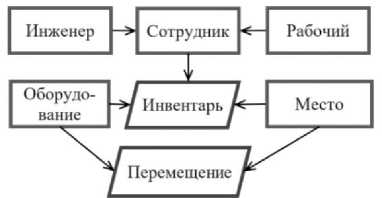

Рисунок 3 - Форма спецификации изделия [15]

-

■ создание конфигурационной модели изделия, приводящей к необходимости разработки индивидуальных компьютерных программ для каждого изделия или продукта.

Конфигурационная структура изделия строится на основе ПА, при котором:

-

■ понятиями-знаками обозначаются изделия, которые с точки зрения процесса конфигура

ции являются неделимыми (не конфигурируемыми);

-

■ понятие-обобщение объединяет множество допустимых исполнений изделия в одно ито

говое изделие, конфигурируемое путём выбора одного из возможных исполнений;

-

■ понятие-ассоциация выражает соединение множества изделий в одно сборочное изделие,

все составные части которого обязательны.

Таким образом, при конфигурировании понятийная структура выражает структуру конфигурируемого изделия, а описание входящих в неё понятий задаётся перечислением состава изделий - в виде понятий-ассоциаций, а их исполнений – в виде понятий-обобщений.

К конфигурационным понятиям изделия могут привязываться логические высказывания и вычисляемые выражения. Логические высказывания задают ограничения, препятствующие произвольному выбору составляющих изделий при конфигурировании, а вычисляемые выражения - признаки (характеристики) как изделия в целом, так и его составляющих. На рисунке 3 вычисляемые признаки понятия Сервер отображены в правой панели формы. Это электрическая мощность сервера, сум

|

Свойство |

Значение |

Примечани |

|

Мощность |

600 |

Вт |

|

Память |

64 |

ГБ |

|

Процессор |

2 |

шт. |

|

Диски |

3 840 |

ГБ |

|

0 |

® Й |

Память оперативная |

30 |

|

0 |

® ЙО |

Контроллер загрузо... |

36 |

|

0 |

® ба |

Контроллер дисков |

37 |

|

0 |

ф ба |

Диск информацион... |

38 |

|

0 |

® йз |

Плата расширения |

39 . |

марный объём оперативной памяти, число процессоров и т.д. Логические высказывания, выражающие ограничения, задаются на форме ввода конфигураций и на рисунке 3 не показаны.

Для описания множеств элементов, принадлежащих понятиям, используются как их перечисление (как это сделано выше для вентиляторов), так и логические высказывания с одноместными предикатами, задающими принадлежность элемента понятию. Для унификации выражений и устранения неоднозначностей в именованиях понятий вместо имён понятий используются номера их узлов (поле Узел на рисунке 3).

Спецификация изделия осуществляется путём установки или сброса флагов выбора исполнения, входящего в состав некоторого понятия-обобщения. При изменении флага выбора, размещённого в неименованном поле на рисунке 3 в левой часть формы, запускается индуктивная процедура изменения флагов вложенных элементов и обновляются свойства изменённых элементов. Если при спецификации нарушаются ограничения, задаваемые логиче- скими высказываниями, то ошибочные элементы выделяются и выводятся сообщения об ошибке, а также логическая формула, которая не выполнилась (см. всплывающую надпись на рисунке 3).

Заключение

Результатом визуализации большинства известных методов анализа ПрО является семантическая сеть, в которой задаются концепты, выделенные в ПрО, и связи между концептами, несущие основную семантическую нагрузку сети. Концепты могут иметь сложную внутреннюю структуру, которую трудно выразить семантической сетью. По этой причине математическим аппаратом КА может стать теория структур, а его основным методом – синтез структурированных множеств, выражающих концепты ПрО.

Значимым результатом в этом направлении стал концептуальный синтез по С.П. Никанорову, область применения которого – слабоструктурированные ПрО, богатые эмпирическими знаниями, но не имеющие развитой или завершённой теории.

Известные методологии КА предполагают выявление и формализацию объективированных понятий – концептов. Имеются примеры ПрО, для которых невозможно получить полное описание в виде единой теории (одной концептуальной схемы).

Проблемы, возникающие при КА, привели к появлению ПА. Отличием ПА от других методологий является представление связей между понятиями в виде отдельных самостоятельных понятий, обладающих структурой и которые можно использовать для образования других понятий.

Таким образом, при ПА строится многоаспектная теория ПрО (корпус взаимосвязанных теорий). Для каждой теории из корпуса требуется её внутренняя непротиворечивость (как и при КА), однако для всех взаимосвязанных теорий взаимной непротиворечивости не требуется. Это связано с тем, что один и тот же элемент может принадлежать понятию в одном аспекте, а в другом аспекте ему не принадлежать. Следует отметить наличие перекрёстных связей между проблемными областями, выраженное в том, что для образования понятий в одной проблемной области могут использоваться понятия из других проблемных областей, в том числе и одноимённые.

Область применения ПА – многоаспектные хорошо структурированные ПрО, которые богаты разноплановыми эмпирическими и теоретическими знаниями.

В качестве прикладного примера применения ПА рассмотрено управление конфигурацией, позволяющее учесть ограничения, связанные с несовместимостью составляющих изделий, отобразить места возникновения ошибок конфигурации, выполнить расчёт характеристик конфигурируемого изделия или его частей.

Список литературы Концептуальный и понятийный анализы: общий подход

- Русский семантический словарь. Толковый словарь, систематизированный по классам слов и значений / РАН. Ин-т рус. яз.; Под общей ред. Н.Ю. Шведовой. Том 3. М.: Азбуковник, 2003. 720 с.

- Chein M., Mugnier M.-L. Graph-based Knowledge Representation: Computational Foundations of Conceptual Graphs. Springer, 2009. 425 p.

- Ganter B., Wille R. Formal Concept Analysis: Mathematical Foundations. Berlin: Springer-Verlag, 1998.

- Chen P. Entity-Relationship Modeling: Historical Events, Future Trends, and Lessons Learned. Software pioneers. Springer-Verlag. P.296–310.

- Куратовский К., Мостовский А. Теория множеств. М.: Мир, 1970. 416 с.

- Бурбаки Н. Теория множеств: Пер. с фр. М.: Мир, 1965. 459 с.

- Никаноров С.П. Концептуализация предметных областей. М.: Концепт, 2009. 268 с.

- Olive A. Conceptual Modeling of Information Systems. New York: Springer, 2007. 471 p.

- Рассел С., Норвиг П. Искусственный интеллект: современный подход. Том 1. Решения проблем: знания и рассуждения: Пер. с англ. СПб.: ООО «Диалектика», 2021. 704 с.

- Выхованец В. С. Понятийный анализ и понятийное моделирование. Управление большими системами. 2021. Вып. 92. С.64-109. DOI:10.25728/ubs.2021.92.4.

- Мальцев А.И. Алгебраические системы. М.: Наука, 1970. 392 с.

- Никаноров С.П., Никитина Н.К., Теслинов А.Г. Введение в концептуальное проектирование АСУ: Анализ и синтез структур. М.: РВСН, 1995. 240 с.

- The Oxford Dictionary of Current English / Ed. D. Thompson. New York: Oxford University Press, 1999. 996 p.

- Орлов А.И. Организационно-экономическое моделирование: Ч. 2 Экспертные оценки. М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2011. 486 с.

- Выхованец В.С. Управление конфигурацией продукции. Автоматизация. Современные технологии. 2024.Т. 78. № 7. С. 317-321. DOI: 10.36652/0869-4931-2024-78-7-317-321.