Концевая фаланга кисти Номо из слоя 12 Денисовой пещеры: опыт идентификации

Автор: Медникова М.Б.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Антропология

Статья в выпуске: 2 (54), 2013 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена первичному описанию третьей (?) концевой фаланги левой (?) кисти Homo, обнаруженной в культурных отложениях Денисовой пещеры в 2011 г. По продольным размерам, ширине дистальной бугристости, степени относительной уплощенности она близка фаланге неандертальцев, но отличается намного большей широтной гипертрофией диафиза. Последнее может быть интерпретировано как более архаическая особенность. Сравнение с верхнепалеолитическим сапиенсом Сунгирь 1, в т.ч. с использованием метода компьютерной томографии, показало, что при сходных длине кости и площади сечения в середине диафиза фаланга из Денисовой пещеры имеет принципиально другое строение: массивные стенки и узкий медуллярный канал. Микрофокусная рентгенография выявила наличие мощной зоны склеротизации в ее верхней части, массивную трабекулярную сеть и следы активных внутренних перестроек костной ткани, что не находит аналогии в нормальной анатомии современного человека. Обладатель концевой фаланги из Денисовой пещеры может быть отнесен к носителям т.н. архаической морфологии с некоторыми уникальными особенностями.

Денисова пещера, концевая фаланга кисти, архаическая морфология, компьютерная томография, микрофокусный рентген

Короткий адрес: https://sciup.org/14522975

IDR: 14522975 | УДК: 572.781

Текст научной статьи Концевая фаланга кисти Номо из слоя 12 Денисовой пещеры: опыт идентификации

Археологические исследования Денисовой пещеры, кропотливо осуществляемые на протяжении последних десятилетий экспедицией Института археологии и этнографии СО РАН, привлекают исключительное внимание ученых всего мира. Здесь прослежены эволюционные изменения материального комплекса обитателей Горного Алтая на протяжении всего периода от раннего среднего до конца верхнего палеолита – 280–10 тыс. л.н. [Деревянко, 2009, 2011; Derevianko, Shunkov, 2009].

Колоссальный прорыв в знаниях о таксономическом статусе древнейшего населения Южной Сибири был до стигнут благодаря палеогенетическим исследованиям. Принадлежавшая девочке концевая фаланга мизинца кисти из слоя 11 Денисовой пещеры стала источником для выделения митохондриальной палеоДНК [Krause et al., 2010]. В этом исследовании обнаружилось, что алтайский гоминин демонстрирует почти в 2 раза больше отличий от современного человека, чем неандертальцы. Согласно результатам филогенетического анализа, данная линия отделилась от общего ствола неандертальцев и современных людей гораздо раньше – примерно ок. 1 млн л.н. (или, если быть точными, 1 313 500–779 300 л.н.).

Мужчина, которому принадлежал зуб, найденный также в слое 11 Денисовой пещеры, обладал митохондриальным геномом, очень похожим на тот, что исследован у девочки [Reich et al., 2010]. Расшифровка ядер-ной ДНК этого человека позволила скорректировать выводы: данная группа гоминин имела общего предка с неандертальцами, дивергировав ок. 600 тыс. л.н., после чего ее история развивалась независимо. Благодаря указанной публикации денисовцы получили устойчивое наименование, правда, не обрамленное линнеевской номенклатурой, поскольку сейчас говорить о ранге этого таксона было бы преждевременно,

как, собственно, и о ранге неандертальцев. Самым поразительным результатом стала констатация присутствия денисовских генов у современных жителей Меланезии. Следовательно, сапиентные предки последних в какой-то момент вступили в генетический контакт с денисовцами, и вряд ли это случило сь в Южной Сибири.

Гипотеза о весьма широком ареале денисовцев в Азии подтвердилась после того, как их генетическое наследие было выявлено в 33 других современных популяциях Азии и Океании [Reich et al., 2011]. К потомкам денисовцев принадлежат австралийские аборигены, полинезийцы, жители о-ва Фиджи, восточные индонезийцы, одна из групп негритосов (Ма-манва на Филиппинах). Эти данные были восприняты как доказательство потока генов от денисовцев к общим предкам аборигенов Новой Гвинеи, австралийцев и Маманва. В то же время большинство современных восточно-азиатских народов не имеют денисовского наследия, а значит, их предки могли заселить эту территорию позднее. Исследователи приходят к выводу, что денисовцы имели исключительно широкое географическое распространение от Сибири до тропической Азии [Meyer et al., 2012]. В другом модельном исследовании был сделан аналогичный вывод: подтверждено смешение денисов-цев (или, скорее, родственных им групп) и предков современных жителей Восточной Азии [Skoglund, Jakobsson, 2011].

Пока трудно оценить все возможные последствия гибридизации древних сапиенсов с азиатскими обладателями реликтового генома. Но, в частности, П. Пэ-рэм и большая группа соавторов [Abi-Rached et al., 2011], исследуя человеческую лейкоцитарную систему антигенов (HLA), описали редкий вариант В-73. У денисовской девочки на соответствующем участке шестой хромосомы имелось два аналогичных варианта. Из этого был сделан вывод, что за пределами Африки адаптивная интрогрессия архаических аллелей могла оказать существенное влияние на имунную систему современного человека.

Между тем в морфологическом отношении дени-совцы продолжают оставаться загадкой. Зуб, из которого выделена ДНК, имеет некоторые исключительно архаические особенности [Reich et al., 2010]. Если это третий верхний моляр, то благодаря огромным размерам он выходит за пределы вариаций всех ископаемых таксонов рода Homo, за исключением H. habilis, H. rudolfensis , и даже сопоставим с зубами австралопитеков. Если это второй моляр, то он больше, чем у неандертальцев или ранних современных людей, но похож на зубы эректусов и хабилисов. Это позволяет предполагать, что и другие анатомические особенности носителей денисовского генотипа в Южной Сибири были далеки от современных.

Необходимо добавить, что в период 50–40 тыс. л.н. денисовцы были не единственными обитателями Южной Сибири. Благодаря археологическим [Деревянко, 2007, 2009, 2011; Деревянко, Маркин, 1992; Деревянко, Маркин, Шуньков, 2013], палеогенетическим [Krause et al., 2007] и морфологическим исследованиям материалов из пещер Окладникова и Чагырской [Медникова, 2011б; Buzhilova, 2011; Viola et al., 2012] факт заселения неандертальцами Горного Алтая можно считать доказанным.

Возникает закономерный вопрос: если выявлены результаты генетических контактов анатомически современного и денисовского населения, нельзя ли предположить возможность аналогичной гибридизации денисовцев с неандертальцами в контактной зоне Южной Сибири ок. 40 тыс. л.н.? В частности, это могло бы объяснить присутствие отдельных, более архаических особенностей у неандертальцев из пещеры Окладникова [Медникова, 2011б].

Данные о внешнем облике обитателей Денисовой пещеры до сих пор отсутствуют. Кроме упомянутого зуба, из слоя 11 происходит проксимальная фаланга стопы, по морфологии занимающая равноудаленное положение от неандертальцев и ближневосточных сапиенсов группы Схул, при этом отличающаяся колоссальной (архаической?) массивно стью диафиза [Медникова, 2011а].

Материал и методы

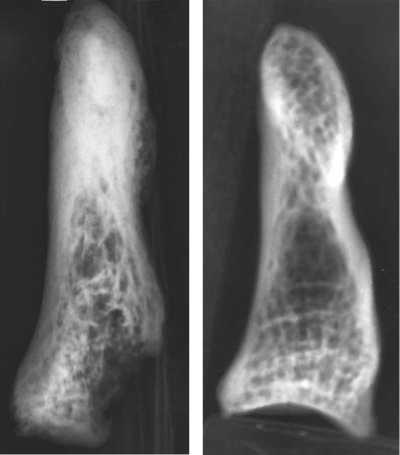

Настоящая публикация посвящена описанию нового скелетного материала, обнаруженного в 2011 г. в отложениях слоя 12 во сточной галереи Денисовой пещеры (сектор 6, слой 12, уровень 4, квадрат Г-3, субквадрат А). Это мелкая трубчатая кость кисти или стопы с сильно разрушенной проксимальной частью (рис. 1). Максимальная длина фрагмента (19,10 мм) может быть использована как характеристика сочленовной длины благодаря тому, что сохранилась дорзальная часть двойной проксимальной фасетки.

Идентификация. Сечение диафиза подовальное, а не округлое, соответственно, это фаланга кисти, а не стопы. Характерная уплощенность дистального конца и наличие бугристости ( tuberositas phalangis distalis ) позволяют определить исследуемую кость как концевую фалангу кисти.

Определение биологического возраста . В онтогенезе современного человека прирастание эпифизов дистальных фаланг кисти происходит в 13,5 лет у девочек и в 16 лет у мальчиков [Schaefer, Black, Scheuer, 2009, p. 228]. Находка из Денисовой пещеры демонстрирует отсутствие и следов недавнего синостозиро-вания, и дегенеративно-дистрофических изменений, свойственных старшей возрастной категории. Мощ-

а

б

ное развитие бугристости (см. ниже) позволяет предположить высокий уровень биомеханического воздействия, которое могло бы способствовать ранним перестройкам костной ткани. По скольку внешних инволютивных признаков не наблюдается, индивидуум из Денисовой пещеры был достаточно молод, в пределах категории adultus .

Определение луча . В нормальной анатомии современного человека ногтевая фаланга большого пальца хорошо распознается благодаря ее длине и достаточной массивности. Однако, поскольку у нас есть основания предполагать специфический таксономический статус плейстоценового обладателя фаланги, равно как и отличный от сегодняшнего уровень биомеханического стресса, современные критерии диагностики следует применять с осторожностью. Поэтому выводы о принадлежности костного фрагмента определенному пальцу и правой или левой руке будут по возможности сделаны после сравнительного рассмотрения находки на фоне строения аналогичных костей ископаемых гоминидов (материал для сопоставления из работ: [Бонч-Осмоловский, 1941; Musgrave, 1973; Trinkaus, 1983; Sladek et al., 2000; Shang, Trinkaus, 2010]). При выяснении особенностей внутренней структуры я опиралась на данные собственных исследований неандертальца из Киик-Кобы и верхнепалеолитического сапиенса Сунгирь 1.

вг

Методика. Макроморфологические измерения выполнялись электронным калипером с разрешением 0,01 мм или 0,0005” (Digital Electronic Caliper, model GMC-190). Исследование внутренней структуры осуществлялось после сканирования на объемном томографе Discovery HD 750 (производство США) и при микрофокусной рентгенографии (разработка кафедры электронных приборов и устройств Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета и предприятия ЗАО «ЭлтехМед»).

д

е

Морфологические особенности фаланги

1 cм

Рис. 1. Концевая фаланга кисти из слоя 12 Денисовой пещеры.

а – дорзальная поверхность; б – ладонная; в – медиальная (?); г – латеральная (?) поверхность; д – основание; е – головка.

При первом приближении концевая фаланга из Денисовой пещеры характеризуется достаточно массивным диафизом и выраженной гипертрофией дистальной бугристости, отличающей ее от современных аналогов. Дорзальная поверхность диафизарной части прямая, гладкая и ровная, за исключением боковых поверхностей приногтевой области, где имеется скопление крупных питательных отверстий. Ладонная поверхность фаланги несет еще больше питательных отверстий – и в области бугристости, и в центральной части диафиза. Анатомически она слегка вогнута.

Несмотря на обширные разрушения в области основания фаланги, можно сделать достаточно подроб- ные выводы о ее размерах и конфигурации. Получены следующие измерения (мм):

|

Сочленовая длина |

19,10 |

|

Высота в середине диафиза |

4,46 |

|

Ширина в середине диафиза |

8,48 |

|

Окружность в середине диафиза |

24,0 |

|

Наибольшая проксимальная высота (ре- |

|

|

конструирована) |

7,40 |

|

Дистальная высота |

3,72 |

|

Дистальная ширина |

11,34 |

|

Указатель сечения в середине диафиза |

|

|

(высота : ширина) |

52,59 % |

|

Широтный указатель массивности (ши- |

|

|

рина : сочленовая длина) |

44,4 |

Особое внимание обращалось на сравнение с референтной группой неандертальцев из пещеры Шани-дар в Ираке и с «анатомически современным» человеком из пещеры Тяньянь в Китае. Продольные размеры концевой фаланги большого пальца у шанидарцев (№ 3–6) варьируют в пределах 23,6–24,7 мм [Trinkaus, 1983, p. 281]. Это позволяет предположить, что фаланга из Денисовой пещеры принадлежала не первому, а второму – пятому лучам. По соотношению сочленовной длины и высоты в середине диафиза косточка из Денисовой пещеры наиболее близка к второй (?) левой ногтевой фаланге индивидуума Шанидар 6. Вместе с тем она демонстрирует исключительную ширину в середине диафиза, значительно превышающую вариации в пределах шанидарской группы (5,3–7,4 мм) или величину, характерную для тяньяньского человека. Эту тенденцию подтверждает и распределение значений индекса поперечного сечения в середине диафиза (рис. 2). По степени уплощенности и относительной ширине диафиза к косточке из Денисовой пещеры достаточно близки лишь концевые фаланги третьего и четвертого пальцев индивида Шанидар 4. Крымский неандерталец из Киик-Кобы по степени диафизарной массивности концевой фаланги третьего пальца заметно уступает денисовцу (широтный указатель массивности 37,3 против 44,4; указатель сечения 68,0 против 52,6). О массивности в середине диафиза фаланги из Денисовой пещеры говорит и значение окружности, далеко выходящее за рамки вариаций в референтной шанидарской группе (17,5–20,5 мм).

Судить о развитии проксимальной части затруднительно, впрочем, наибольшая высота основания попадает в размах изменчивости иракской выборки неандертальцев (6,2–7,6 мм).

Дистальный край заметно уплощен, в размерном отношении кость в этой части аналогична концевой фаланге мизинца Шанидар 3 или четвертого (в меньшей степени пятого) пальца Шанидар 4. Ширина дистальной бугристости исключает возможность принадлежности данной кости мизинцу. Она значительно отличается от современных величин этого признака всех четырех лучей, располагаясь в локусе промежуточных значений ширины бугристости третьего пальца неандертальцев (рис. 3). В частности, бугристость фаланги из Денисовой пещеры шире, чем у Шанидар 3, 5 и Регурду 1, но уже, чем у Шанидар 4, Амуд 1 и Киик-Коба 1. Впрочем, достаточно широкие варианты могли встречаться и среди фаланг второго луча (рис. 4).

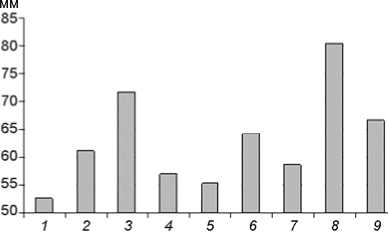

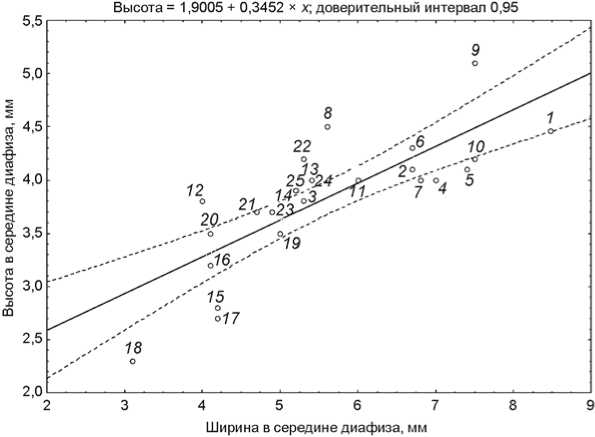

Рис. 2. Указатель поперечного сечения в середине диафиза концевых фаланг кисти у некоторых плейстоценовых гоминидов Азии (в скобках указан номер луча).

1 – Денисова пещера; 2 – Шанидар 3 (3); 3 – Шанидар 3 (5);

4 – Шанидар 4 (3); 5 – Шанидар 4 (4); 6 – Шанидар 5 (2);

7 – Шанидар 5 (3); 8 – Шанидар 6 (2); 9 – Тяньянь (2).

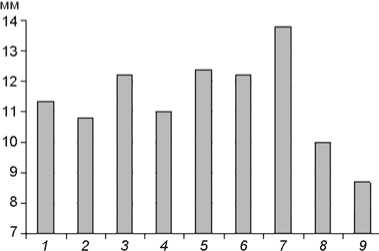

Рис. 3. Ширина дистальной бугристости концевых фаланг третьего луча кисти.

1 – Денисова пещера; 2 – Шанидар 3; 3 – Шанидар 4; 4 – Ша-нидар 5; 5 – Амуд 1; 6 – Ля Ферраси 1; 7 – Киик-Коба 1; 8 – Регурду 1; 9 – современные европейцы.

Рис. 4. Ширина дистальной бугристости концевых фаланг второго луча кисти.

1 – Денисова пещера; 2 – Шанидар 5; 3 – Шанидар 6; 4 – Амуд 1; 5 – Ля Ферраси 1; 6 – Киик-Коба 1; 7 – Крапина 206.12; 8 – Тянь-янь; 9 – современные европейцы.

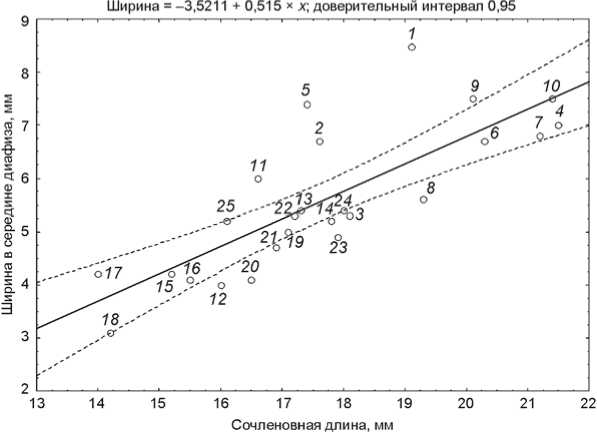

Рис. 5. Сочленовная длина и ширина в середине диафиза концевых фаланг кисти у гоминидов разной таксономической принадлежности (в скобках указан номер луча).

1 - Денисова пещера; 2 - Шанидар 3 (3); 3 - Шанидар 3 (5); 4 - Шанидар 4 (3?); 5 - Шанидар 4 (4?); 6 - Шанидар 5 (2); 7 - Шанидар 5 (3?); 8 - Шанидар 6 (2?); 9 - Киик-Коба (3); 10 - Киик-Коба (4); 11 - Тяньянь (2); 12 - Омо 1 (5?); 13 - русские (3); 14 - русские (4); 15 - Дольни Вестонице 3 (2 или 3); 16 - Дольни Вестонице 3 (2 или 3); 17 - Дольни Вестонице 3 (4); 18 - Дольни Вестонице 3 (5); 19 - Дольни Вестонице 13 (3 или 4); 20 - Дольни Вестонице 13 (3 или 4); 21 - Дольни Вестонице 15 (2 или 4); 22 - Дольни Вестонице 16 (2 или 3); 23 - Дольни Вестонице 16 (2 или 3); 24 - Дольни Вестонице 16 (2 или 3);

25 - Дольни Вестонице 16.

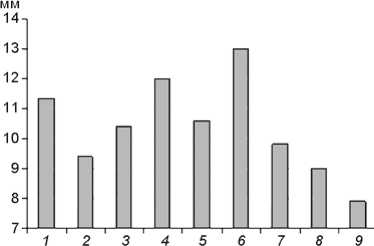

Рис. 6. Ширина и высота в середине диафиза концевых фаланг кисти у гоминидов разной таксономической принадлежности.

Усл. обозн. см. рис. 5.

Таблица 1. Размеры фаланги кисти из Денисовой пещеры на фоне средних параметров концевых фаланг третьего луча у современных алтайских народов, мм *

|

Группа |

Суставная длина |

Ширина головки |

Ширина фаланги |

|

Денисова пещера |

19,10 |

11,34 |

8,48 |

|

Алтай-кижи (мужчины) |

18,36 |

8,03 |

5,80 |

|

Теленгиты |

18,41 |

8,14 |

6,14 |

|

Казахи |

18,91 |

8,28 |

6,08 |

|

Горные шорцы |

17,74 |

8,04 |

5,74 |

|

Алтай-кижи (женщины) |

17,19 |

7,40 |

5,50 |

|

Теленгитки |

16,57 |

7,07 |

5,46 |

|

Казашки |

17,09 |

6,66 |

5,31 |

|

Горные шорки |

15,91 |

6,74 |

4,70 |

Сравнительные данные по: [Медникова, 1988].

Если косточка из Денисовой пещеры от второго пальца, она уступает в широтном развитии бугристости только соответствующим фалангам неандертальцев Киик-Коба 1 и Амуд 1.

По строению тела косточка с Алтая самая массивная, хотя ее длина меньше, чем у некоторых наиболее крупных вариантов, типичных для неандертальских мужчин (рис. 5).

По соотношению высоты и ширины в середине диафиза фаланга из Денисовой пещеры занимает самое удаленное положение от соответствующих костей представителей современной анатомии, сближаясь с неандертальскими (рис. 6). Сопоставление с параметрами концевых фаланг современного населения Алтайского региона показывает, что она не только длиннее, но и намного шире в дистальной и центральной частях (табл. 1).

Обсуждение

Возвращаясь к вопросам непосредственной идентификации косточки из Денисовой пещеры, можно констатировать, что по разным измерительным признакам она относится к второму – четвертому пальцам. Мизинец, для которого даже у неандертальцев характерна более узкая дистальная бугристость, по-видимому, следует исключить.

Г.А. Бонч-Осмоловский [1941, с. 109], цитируя раннюю работу В. Пфитцнера, подчеркивал, что наиболее важным отличительным признаком служит «мощность тела» фаланги, наибольшая для третьего луча и уменьшающаяся в ряду: четвертый, второй и пятый лучи. К сожалению, находка из Денисовой пещеры единична, ее нельзя сравнить с другими концевыми фалангами кисти того же индивидуума. Тем не менее исключительная массивность диафиза вполне соответствует версии о ее принадлежности третьему лучу. Примечательно, что по указателю сечения ближе всего к алтайской ко сточке фаланги третьего и четвертого пальцев неандертальского мужчины Шанидар 4.

Исходя из размеров, версию о принадлежности фаланги из Денисовой пещеры указательному пальцу до конца отвергнуть нельзя. Но Г.А. Бонч-Осмоловский [Там же] обращал внимание, что вторая фаланга всегда более или менее заострена на конце. В данном случае такое «заострение» не наблюдается, следовательно, речь идет о третьем или четвертом пальце.

При определении стороны, вслед за В. Пфитцне-ром, Г.А. Бонч-Осмоловский [Там же] рекомендовал обращать особое внимание на асимметрию ногтевых лопастей, чаще всего развитых слабее на внешней стороне (радиальной у второго и третьего лучей и ульнарной у четвертого и пятого). Кроме того, ради- альный край фаланги третьего пальца при взгляде с дистального конца отклоняется к тыльной стороне. Представляется, что находка из Денисовой пещеры, с этой точки зрения, находит наибольшее соответствие в строении левой ногтевой фаланги третьего луча у крымского неандертальца.

Определившись с анатомической принадлежностью кости, попробуем обозначить морфологические тенденции, способные прояснить ее таксономический статус. К сожалению, палеонтологическая летопись о строении дистальных фаланг у эволюционных предшественников человека не слишком подробна. Изучены фаланги второго и третьего луча у Homo habilis из Олдувая [Susman, Creel, 1979]. От современных они отличаются большей толщиной в середине диафиза, причем наблюдается увеличение и ширины, и высоты тела.

Концевая фаланга мизинца (?) у древнейшего H. sapiens Омо 1, по мнению исследователей [Pearson, Royer, Fleagle, 2008], сочетает широкое основание, акцентированную область прикрепления m. flexor digitorum profundus и широкий диафиз с «расплющенной» головкой. Однако, как можно видеть из проведенного сопоставления (см. рис. 5, 6), по соотношениям сочленовной длины, ширины и высоты в середине диафиза она находится в поле изменчивости значений верхнепалеолитических сапиенсов, резко отличаясь от находки из Денисовой пещеры и от соответствующих костей неандертальцев. Морфология кисти последних обсуждалась неоднократно [Aiello, Dean, 2006]. В частности, в отечественной научной литературе сохраняют свое значение наблюдения Г.А. Бонч-Осмоловского [1941, с. 110]. У неандертальца из Киик-Кобы все концевые фаланги по длине близки к современному максимуму, а значения ширины тела, основания и особенно головки у него выше наибольших современных. Абсолютная высота тела, основания и головки у кииккобинца близка к максимальным величинам у современного человека или превосходит их. Концевые фаланги кисти неандертальцев уплощены. У кроманьонцев, по Бонч-Осмо-ловскому, обнаруживалась обратная тенденция – при повышенной абсолютной высоте их фаланги производят впечатление относительно более толстых, чем современные, не говоря уже о неандертальских.

Было проведено сопо ставление особенностей не только внешнего, но и внутреннего строения фаланги из Денисовой пещеры и аналогичной кости верхнепалеолитического сапиенса Сунгирь 1 (табл. 2). При сходстве общих размеров (длина фаланги, максимальная высота основания) алтайская находка отличается широкой дистальной бугристостью, абсолютно и относительно низким и широким диафизом. Еще более разительные отличия можно видеть во внутренней структуре фаланг. При сходной площади сечения (ТА)

Таблица 2. Сравнительная характеристика строения концевых фаланг третьего луча кисти у Homo из Денисовой пещеры и мужчины Сунгирь 1

|

Признак |

Денисова пещера (левая) |

Сунгирь 1 (правая) |

|

Длина фаланги |

19,10 |

18,29 |

|

Ширина дистальной бугристости |

11,34 |

9,37 |

|

Наибольшая высота основания |

7,40 |

7,38 |

|

Ширина середины диафиза |

8,45 |

7,13 |

|

Высота середины диафиза |

4,46 |

5,04 |

|

Толщина стенок: |

||

|

латеральной |

2,53 |

1,38 |

|

медиальной |

3,47 |

1,36 |

|

дорзальной |

1,79 |

1,19 |

|

вентральной |

1,57 |

0,80 |

|

СА – площадь кортикального слоя |

27,469 |

17,5261 |

|

ТА – площадь сечения в середине диафиза |

29,584 |

28,209 |

|

МА – площадь сечения медуллярного канала |

2,115 |

10,6831 |

|

%СА – показатель кортикализации |

92,85 |

62,129 |

|

Jp – полярный момент инерции |

171,06 |

117,06 |

эти ископаемые косточки резко расходятся по степени кортикализации (%СА). Тяжелые стенки трубчатой кости алтайского Homo соответствуют параметрам, типичным для носителей архаической морфологии, среди которых одними из самых массивных, начиная с детского возраста, были неандертальцы из пещеры Окладникова [Медникова, 2011 б].

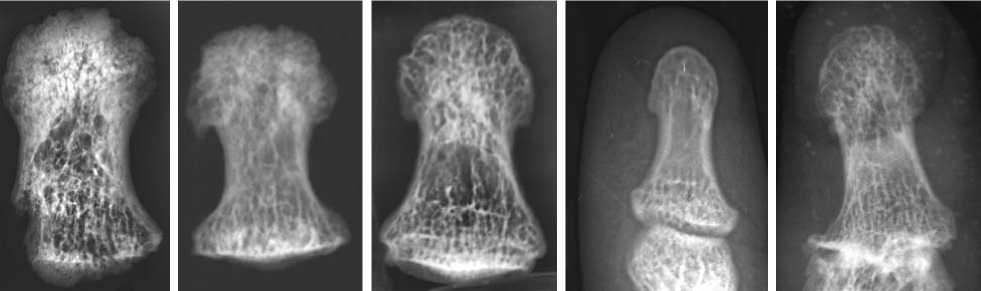

Применение метода микрофокусной рентгенографии, позволившее получить высококачественные увеличенные изображения концевых фаланг ископаемых и современных форм, выявило новые грани своеобразного внутреннего строения кости из Денисовой пещеры (рис. 7). Так, при сравнении с конце выми фалангами мужчин возрастной категории matu-rus - неандертальца из Киик-Кобы и верхнепалеолитического сапиенса из Сунгиря - она демонстрирует не только более огрубленную крупноячеистую структуру, но и достаточно обширную склеротизацию в верхней части диафиза, а также неоднократную эрозию дистальной бугристости (рис. 7, 8). При сопоставлении с фалангами ныне живущих 20- и 55-летних представителей H. sapiens кость из Денисовой пещеры также не находит аналогий. Впрочем, в современных популяциях некоторым заболеваниям сопутствуют т.н. зубовидные эпифизы, в которых наряду с остеосклерозом распознаются разные уровни фор-

а

д

Рис. 7. Изображения концевых фаланг ископаемых и современных людей, полученные методом микрофокусного рентгена. Передне-задняя проекция.

а - Денисова пещера; б - Киик-Коба 1 (левая рука, 3-й луч); в - Сунгирь 1 (правая рука, 3-й луч); г - современный 20-летний мужчина (правая рука, 3-й луч); д - современный 55-летний мужчина (правая рука, 3-й луч).

мирования трабекул. Дифференциальная диагностика включает гипотиреоидизм, остеопетроз, семейную артропатию пальцев (аваскулярный некроз или синдром Тиманна – Thiemann) и др. [Castriota-Scanderberg, Dallapiccola, 2005, p. 428]. Локальная эрозия дистальной бугристости может означать воспалительный процесс и некротизацию приногтевой области, например, при псориатическом артрите, сопряженном и с уплотнением костной ткани до «зубовидного» состояния [Jacobson et al., 2008, p. 384]. К этому списку стоит добавить некроз вследствие обморожения – диагноз, поставленный Д.Г. Рохлиным киик-кобинскому неандертальцу, недавно подтвержденный новым исследованием [Бужилова и др., 2008].

Известно, что у анатомиче ски современного человека с возрастом происходит уменьшение числа костных пластинок и разрежение кости (остеопороз), а также избыточное образование кости в виде наростов (остеофитов). В старческом возрасте на фоне обширного остеопороза клинически описаны случаи остеолиза – патологического процесса, сопровождающегося рассасыванием костной ткани. С этой точки зрения, выявленная микрофокусным рентгеном картина укладывается в рамки продвинутых, хотя и не старческих, изменений без признаков остеопороза.

Итак, у человека из Денисовой пещеры фиксируется состояние костной ткани, соответствующее более старшей возрастной категории, чем это определяется визуально, к тому же есть основания предполагать непреодоленный патологический процесс. Представляется вероятным, что обнаруженная «изношенность» дистальной фаланги отражает не старение индивидуума, а рабочую гипертрофию под колоссальным биомеханическим воздействием. До гистологического исследования вопрос о биологическом возрасте этого человека предпочтительно оставить открытым.

В итоге, если находка 2011 г. из слоя 12 Денисовой пещеры представляет собой третью (?) концевую фалангу левой кисти Homo , по своим параметрам (удлиненность, большая ширина тела и дистальной бугристости, относительная уплощенность) она в полной мере соответствует известным особенностям неандертальской морфологии. Более того, степень относительной уплощенности и широтного развития диафиза этой фаланги превышают уровень, характерный и для ближневосточных (шанидарских), и для европейских неандертальцев. Гипертрофированную массивность диафиза алтайской косточки можно расценить и как более архаическую черту. В этой связи хотелось бы вспомнить о найденной в 2010 г. проксимальной фаланге стопы в слое 11 Денисовой пещеры [Медникова, 2011б]. Она отличается экстраординарной массивностью, в т.ч. исключительной шириной диафиза. Опять же, изучение костей посткраниаль-

аб

Рис. 8. Изображения концевых фаланг, полученные методом микрофокусного рентгена. Боковая проекция.

а – Денисова пещера. В дистальной части фаланги наблюдается область склеротизации, в проксимальной – массивные нерегулярные трабекулы; б – Сунгирь 1 (правая рука, 3-й луч). Хорошо виден медуллярный канал, структура трабекул в проксимальной части более упорядоченная. Имеется до шести линий Гарриса, отражающих задержки роста в детском возрасте.

ного скелета неандертальцев из пещеры Окладникова выявило системную морфологическую тенденцию, проявляющуюся в специфическом расширении суставных поверхностей, широтной гипертрофии надколенника [Медникова, 2011а].

В сумме приведенные разрозненные и пока немногочисленные факты могут означать как наличие соответствующей мутации в изолированной популяции неандертальцев Алтая, так и их генетический контакт с более реликтовым населением, от которого могла быть заимствована морфогенетическая программа широтного развития. Претендентами на роль такого более архаического населения в Южной Сибири остаются загадочные денисовцы.

Заключение

Трубчатая мелкая кость из слоя 12 в Денисовой пещере представляет собой концевую фалангу левой (?) кисти, наиболее вероятно, третьего или четвертого луча. Она принадлежала взрослому человеку, скорее всего, мужчине. По совокупности признаков (удлиненность, большая ширина тела и дистальной бугристости, относительная уплощенность) фаланга близка соответствующим элементам скелета переднеазиатских и европейских неандертальцев.

Вместе с тем, подводя предварительные итоги, следует выделить относительную и абсолютную массивность диафиза концевой фаланги из Денисовой пещеры, проявляющуюся в гипертрофии ширины и, как следствие, периметра. Среди современных форм такие особенности не прослеживаются или могут быть крайне редки. Наряду с усиленным развитием дистальной бугристости массивность диафиза может быть свидетельством рабочей гипертрофии костной ткани под воздействием очень интенсивных физических нагрузок. Однако, поскольку индивидуум из Денисовой пещеры выделяется в этом отношении даже на фоне неандертальского населения, нельзя исключить, что подобное развитие мелкой трубчатой кости отражает генетическое своеобразие представителя алтайской популяции палеоантропов или даже особый таксономический статус. Применение методов компьютерной томографии и микрофокусной рентгенографии выявило чрезвычайную массивность стенок диафиза, аномальное уплотнение костной ткани (скле-ротизацию) наряду с формированием массивных трабекул. Эрозия дистальной части головки не исключает некротический процесс разной этиологии.

Пользуюсь случаем принести свою глубокую признательность за возможность исследовать уникальный материал из Денисовой пещеры А.П. Деревянко и М.В. Шунькову. Я благодарна Т.С. Балуевой за возможность обследовать скелет Сунгирь 1, В.Е. Синицыну за сотрудничество в проведении компьютерной томографии, Н.Н. Потрахову и В.Б. Бессонову за неоценимую помощь в микрофокусной рентгенографии. Скелет из Киик-Кобы был рентгенографически обследован в 2008 г. совместно с В.И. Хартановичем, Н.Н. Потраховым, А.П. Бужиловой и М.В. Добровольской.