Конфликты на особо охраняемых природных территориях европейской части российской Арктики: систематизация и механизм разрешения

Автор: Смиренникова Елена Владимировна, Уханова Анна Вячеславовна

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Экономика природопользования

Статья в выпуске: 6 т.14, 2021 года.

Бесплатный доступ

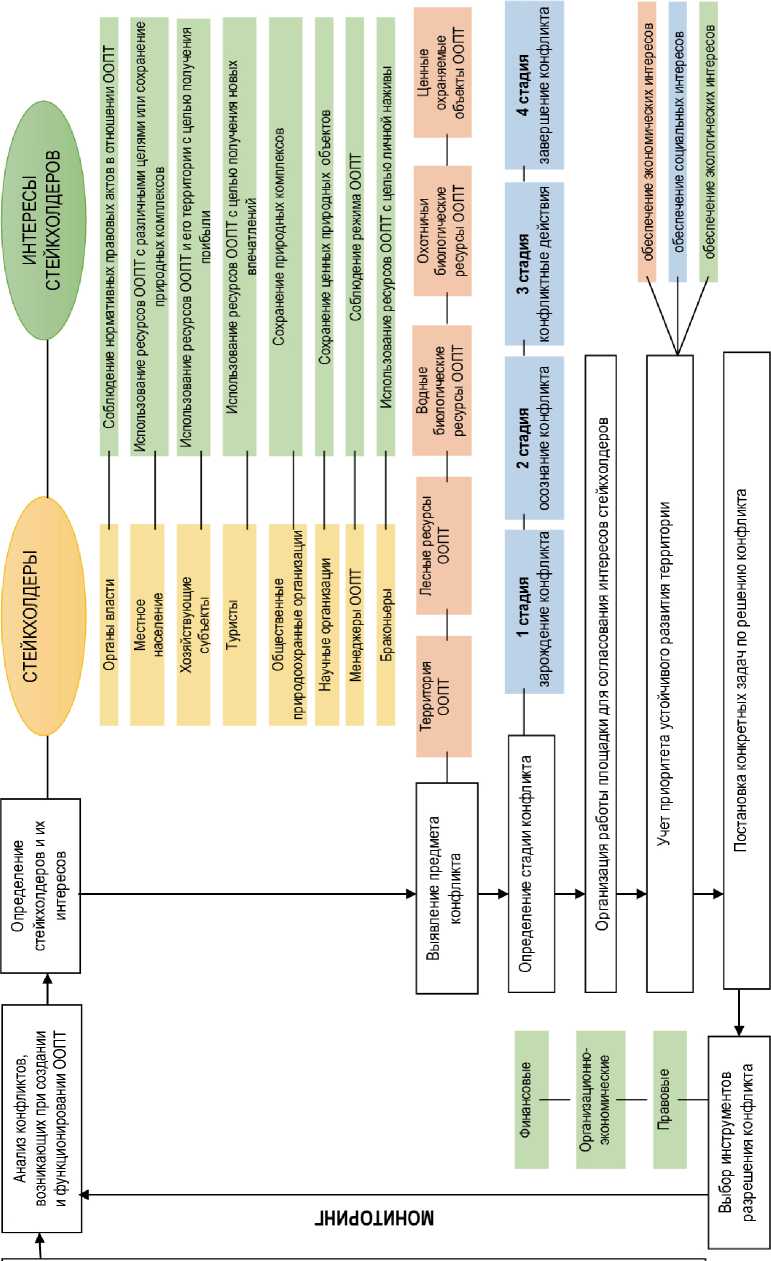

Роль особо охраняемых природных территорий в сохранении природы Арктики сложно переоценить. Из-за своей хрупкости и уязвимости к антропогенным воздействиям арктические природные комплексы нуждаются в особой и более строгой охране. Важность сохранения природы Арктики обуславливается еще и тем, что поддержание окружающей среды в ненарушенном естественном состоянии является одним из основных способов сохранения традиционной культуры и образа жизни коренных народов Севера. Однако процессы создания и функционирования особо охраняемых природных территорий зачастую носят конфликтный характер, что снижает эффективность работы всей сети ООПТ. В статье на основании предложенного авторами ранее алгоритма были выявлены и систематизированы конфликты на особо охраняемых территориях регионов европейской части Российской Арктики. Всего было обнаружено 138 конфликтов на 21,6% ООПТ, из них 70,3% находятся в наиболее острой стадии открытых конфликтных действий. В результате проведенных исследований разработан универсальный механизм разрешения конфликтных ситуаций на особо охраняемых природных территориях, имеющий замкнутый характер и включающий следующие этапы реализации: постановка цели; анализ конфликтов, возникающих при создании и функционировании ООПТ; определение стейкхолдеров и их интересов; выявление предмета и стадии конфликта; организация работы площадки для согласования интересов стейкхолдеров; учет приоритета устойчивого развития территории; постановка конкретных задач и выбор инструментов разрешения конфликта; мониторинг конфликтных ситуаций на ООПТ. Реализация предложенного механизма, по мнению авторов, обеспечит баланс интересов местного населения, хозяйствующих субъектов, органов власти и других заинтересованных сторон, а также будет способствовать устойчивому социо-эколого-экономическому развитию как самих ООПТ, так и сопредельных территорий.

Российская арктика, особо охраняемые природные территории, конфликт

Короткий адрес: https://sciup.org/147236366

IDR: 147236366 | УДК: 330.15, | DOI: 10.15838/esc.2021.6.78.10

Текст научной статьи Конфликты на особо охраняемых природных территориях европейской части российской Арктики: систематизация и механизм разрешения

Процессы создания и функционирования особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в современной России нередко носят конфликтный характер. Главным фундаментом, на котором базируется возникновение практически всех конфликтных ситуаций, являются две антагонистические позиции. Согласно первой, территория, обладающая высокой природной ценностью, должна быть сохранена для будущих поколений в первозданном виде путем превращения ее в ООПТ. В основном данную позицию пропагандируют отдельные экоактивисты, представители общественных экологических организаций и научного сообщества. В большинстве случаев они выступают за введение режима строгой охраны, предусматривающего создание обширной заповедной зоны, в границах которой запрещается осуществление любой хозяйственной деятельности. Представители второй позиции, напротив, ратуют за максимальное использование природных ресурсов территории, какой бы природной ценностью она ни обладала. В большинстве своем это предприниматели разного уровня, которые озабочены в первую очередь максимизацией прибыли, а не сохранением окружающей природной среды. Зачастую они выступают не только против создания новых ООПТ, но и за ликвидацию или сокращение площади уже существующих.

Как видно, обозначенные позиции отражают представления разных общественных групп и людей об экологическом и экономическом развитии той или иной природной территории. Однако необходимо помнить, что нормальное функционирование и устойчивое развитие любой территории предполагает стремление к балансу не только экологической и экономической систем, но и социальной системы, в центре которой находятся местные жители. Здесь нередко наблюдается «провал», являющийся еще одной важнейшей причиной возникновения конфликтов на ООПТ. Не обладая необходимыми знаниями, местное население достаточно легко вводится в заблуждение. С одной стороны, при создании новой ООПТ его часто пугают запретами на ведение привычной хозяйственной деятельности, которая составляет важнейшую часть жизни местного населения (запрет на заготовку дров, рыбалку, охоту, сбор дикоросов и т. д.). С другой, «запугивают» полным уничтожением природной среды обитания предприятиями в случае отказа от создания ООПТ. Между тем, именно местное население выступает своего рода «примирителем» двух описанных выше антагонистических позиций, поскольку, во-первых, заинтересовано в сохранении природы родной территории, во-вторых, имеет определенные экономические потребности и нуждается в рабочих местах. Несмотря на это, позицию местных жителей нельзя считать заведомо «компромиссной» и опираться на нее в процессе разрешения конфликта. В силу недостатка специфических знаний местное население, как уже было отмечено выше, может попасть под влияние наиболее сильных общественных организаций или бизнес-структур, а может просто отстаивать свои сиюминутные интересы и привычный жизненный уклад, не задумываясь о стратегических перспективах развития территории. Это обуславливает необходимость детального изучения и классификации конфликтов, в том числе в зависимости от участвующих сторон, их позиций/мотивов.

На сегодняшний день ни в научной литературе, ни в официальных документах не существует механизма решения конфликтов, связанных с созданием и функционированием ООПТ. Более того, сама работа по изучению и описанию конфликтных ситуаций на ООПТ носит ограниченный и разрозненный характер. Поэтому целью нашего исследования стала систематизация конфликтов, связанных с созданием и функционированием ООПТ в регионах европейской части Российской Арктики, и разработка на ее основе механизма разрешения таких конфликтов. Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

-

1. Провести обзор современной научной литературы, посвященной вопросам изучения конфликтов на ООПТ и механизмам их разрешения.

-

2. Сформировать теоретико-методологическую базу исследования конфликтов на ООПТ.

-

3. Собрать и проанализировать информацию о конфликтах на ООПТ регионов европейской части Российской Арктики, полученную путем направления официальных запросов органам муниципальной власти, проведения глубинных интервью с экспертами и рассмотрения публикаций в средствах массовой информации.

-

4. Выделить важнейшие характеристики конфликтных ситуаций на арктических ООПТ: стороны и предметы конфликтов, позиции и действия конфликтных сторон, стадии, на которых в настоящий момент времени находятся конфликты.

-

5. Выявить и описать основные структурные элементы механизма разрешения конфликтных ситуаций, возникающих при создании и функционировании ООПТ.

Важно отметить, что арктический макрорегион выступил объектом исследования не случайно, ведь именно арктическая природа характеризуется особой уязвимостью к антропогенным воздействиям и требует незамедлительного реагирования на возможные экологические угрозы, пока деградация экосистем не стала необратимой. Кроме того, сохранение природы в Арктике в ненарушенном естественном состоянии является одним из основных способов поддержания жизнедеятельности и традиционной культуры коренных народов Севера.

Значимость выполняемого исследования также подчеркивается заданным национальным проектом «Экология» вектором на увеличение в России числа ООПТ и их площади, развитие экотуризма и рост количества посетителей ООПТ. Как правило, данные процессы сопровождаются повышенным риском возникновения конфликтных ситуаций, необходимостью согласования разнонаправленных интересов и комплексного учета мнений всех участников. Это определяет особую актуальность проводимой авторами работы, создает предметный запрос на разработку механизма разрешения и предотвращения конфликтов на особо охраняемых природных территориях.

Теоретический обзор

Говоря об экологических конфликтах, следует отметить, что данный феномен в науке проанализирован достаточно подробно. Тем не менее, в подавляющем большинстве публикаций речь идет о конфликтах природопользования в целом [1–8], а также о причинах их возникновения [9; 10] и возможных путях разрешения [11].

В то же время конфликтам на особо охраняемых природных территориях уделено в разы меньше внимания. Среди зарубежных трудов последних лет стоит отметить работы A.B. Johannesen, A.A. Mbanze, C. Vieira da Silva, N.S. Ribeiro, J.L. Santos, J.V. Campos-Silva, C.A. Peres, J.E. Hawes, T. Haugaasen, C.T. Freitas, R.J. Ladle, P.F.M. Lopes. A.B. Johannesen путем моделирования социально-экономических последствий развития ООПТ в Африке демонстрирует сокращение земель, пригодных для сельского хозяйства и охоты, что, в свою очередь, приводит к снижению благосостояния местных сообществ и появлению конфликтов [12].

A.A. Mbanze и др. на примере природного резервата в Мозамбике демонстрируют, что местное население, проживающее за пределами ООПТ, имеет меньшую социальную поддержку, по сравнению с теми, кто проживает внутри ООПТ. Это порождает конфликты, в том числе потому, что жители населенных пунктов, расположенных за границами ООПТ, вынуждены чаще участвовать в незаконной добыче природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях [13]. К схожим выводам приходят и J.V. Campos-Silva с соавторами, исследовавшие социальные аспекты функционирования ООПТ в бассейне Амазонки [14].

Наиболее известными и серьезными научными исследованиями в области конфликтов на ООПТ в России являются труды Натальи Анатольевны Алексеенко [15; 16]. Проведенная ею обширная работа по выявлению и типизации конфликтов природопользования на отдельных ООПТ Центральной России легла в основу создания соответствующих карт. Несмотря на высокую ценность и глубину проведенных исследований, направления их применения находятся, прежде всего, в сфере картографирования и проектирования ООПТ, нежели в области совершенствования управления данными территориями. Кроме того, системная работа по выявлению конфликтов под руководством Н.А. Алексеенко носит, скорее, пилотный характер и реализована лишь на нескольких ООПТ. Схожие исследования по обнаружению конфликтов на отдельно взятых особо охраняемых территориях Российской Федерации проведены М.П. Кузнецовым и С.А. Пеговым (Национальный парк «Валдайский») [17], С.К. Костовской, О.Г. Червяковой, В.О. Стулышапку (заповедник «Калужские засеки») [18].

А.В. Бочарникова [19] сосредотачивает внимание на конфликтах между администрацией ООПТ и местными жителями, в том числе коренными народами, а также рассматривает возможность применения стратегии «соуправле-ния» для решения конфликтов. А.С. Кротик анализирует правовые проблемы организации и функционирования ООПТ федерального значения и возникающие на их основе споры и конфликты по поводу пользования и распоряжения землей, объектами животного мира, лесными и иными ресурсами1. Таким образом, труды А.В. Бочарниковой и А.С. Кротика также не могут претендовать на комплексность рассмотрения всего многообразия конфликтов на ООПТ и имеют как видовые ограничения (в первом случае рассматриваются конфликты местных жителей, во втором – правовые конфликты), так и территориальные (объектом анализа А.В. Бочарниковой являются ООПТ только Приморского края) и уровневые (А.С. Кротик уделяет внимание лишь федеральным ООПТ).

Представленный обзор литературы позволяет заключить, что проблема выявления, глубокого анализа и систематизации конфликтов на ООПТ до сих пор остается малоизученной. Кроме того, отсутствуют попытки разработать комплексный механизм разрешения конфликтов, связанных с созданием и функционированием особо охраняемых природных территорий. На заполнение данной научной лакуны направлено авторское исследование.

Теоретико-методологическая основа исследования

Теоретико-методологической базой исследования конфликтов, возникающих при создании и функционировании особо охраняемых природных территорий, стали теория конфликтов, концепция устойчивого развития, концепция ландшафтного подхода и теория стейкхолдеров.

Основные положения теории конфликтов , разработанные известными учеными Р. Дарен-дорфом [20], Л. Козером [21], К. Боулдингом, Г. Зиммелем [22], позволяют рассматривать конфликты на ООПТ как динамические системы, которым свойственен общий образец развития и которые характеризуются процессами зарождения, становления и разрешения. Кроме того, согласно рассматриваемой теории, конфликты на ООПТ – естественное и в некотором смысле даже необходимое явление, поскольку они выступают источником развития и совершенствования самой системы ООПТ, а также механизмов их создания и функционирования.

Получившая с конца 1980-х – начала 1990-х годов широкое освещение и распространение во всем мире концепция устойчивого развития подразумевает принятие такой модели развития общества, которая обеспечивает равные возможности удовлетворения потребностей в природных ресурсах нынешних и будущих поколений. В традиционном понимании концепция устойчивого развития имеет триединый характер и предполагает сбалансированное развитие трех составляющих: экономической, социальной и экологической. Однако в некоторых интерпретациях появляется четвертая составляющая – «институты», отражающая политические, управленческие, культурные и технологические аспекты [23]. Концепция устойчивого развития не предусматривает отказ от природопользования в целом и прекращение экономического роста, но позиционирует рациональное использование природных ресурсов и сохранение биоразнообразия [24] при одновременном признании человека главной ценностью и активом любого государства. Таким образом, рассмотрение конфликтов на территории ООПТ, а также поиск путей их деэскалации и разрешения с позиции устойчивого развития предполагают учет необходимости не только сохранения окружающей природной среды, но и обеспечения неистощительного экономического развития и максимизации благополучия людей.

Одним из способов достижения целей устойчивого развития является применение комплексного ландшафтного подхода при управлении природными ресурсами [25]. На сегодняшний день в научной литературе не существует единого общепризнанного определения ландшафтного подхода. В самом общем смысле его можно трактовать как теоретическую основу для интеграции интересов различных приро-допользователей с целью обеспечения устойчивого и справедливого использования ресурсов окружающей природной среды [26; 27]. Применительно к конфликтам на ООПТ ландшафтный подход обладает большим потенциалом, поскольку позволяет создать фундамент для достижения компромисса между охраной окружающей среды и социально-экономическим развитием. Последнее достигается за счет налаживания диалога между всеми заинтересован- ными сторонами, вовлечения всех участников конфликта, в первую очередь представителей местных сообществ, в совместное управление и принятие решений относительно ООПТ.

Создание и широкое распространение теории стейкхолдеров связано с именем американского профессора Р.Э. Фримена, опубликовавшего в 1984 году монографию «Стратегическое управление: роль заинтересованных сторон». В ней было дано определение «заинтересованной стороны» (англ. stakeholder ), к которой относятся «любые индивидуумы, группы или организации, существенно влияющие на принимаемые фирмой решения и/ или оказывающиеся под воздействием этих решений» [28]. Упрощенный перечень заинтересованных сторон современной фирмы включил собственников, потребителей, группы защиты прав потребителей, конкурентов, средства массовой информации, работников, «группы по интересам» (SIG – Special Interest Groups), защитников окружающей среды, поставщиков, правительственные агентства, организации местных сообществ. Успех и стратегическое развитие любой фирмы при этом напрямую зависит от взаимодействия с заинтересованными сторонами. Управление таким взаимодействием нашло отражение в новом направлении менеджмента – «стейкхолдер-менеджменте», которое в последнее время все чаще применяется не только частными компаниями, но и государственными и муниципальными учреждениями, некоммерческими организациями. Применительно к конфликтам на ООПТ теория стейкхолдеров и стейкхолдер-менеджмента позволяет более детально проанализировать мотивы и интересы участвующих в конфликтной ситуации сторон, а также разработать на полученной основе механизмы управления отношениями между ними.

Данные и методы

Для систематизации конфликтных ситуаций, возникающих в ходе создания и функционирования ООПТ, был использован разработанный авторами алгоритм, представленный в более ранней статье [29]. Алгоритм предполагает применение следующих методов научного исследования:

– социологические методы: письменный опрос сотрудников органов муниципальной власти, проведение глубинных полуструктури-рованных интервью экспертов на предмет выявления и описания существующих конфликтных ситуаций на ООПТ; в каждом исследуемом регионе отобраны и опрошены 10 экспертов из числа менеджеров ООПТ, представителей хозяйствующих субъектов, научных и общественных природоохранных организаций (период сбора информации: сентябрь 2019 г. – январь 2020 г.);

– анализ информации о конфликтных ситуациях на ООПТ, представленной в официальных документах, средствах массовой информации, а также полученной от органов муниципальной власти и экспертов;

– обобщение, классификация, аналогия, графическое моделирование.

Результаты и обсуждение

На основании детального анализа и систематизации большого объема информации, полученной из СМИ, а также от органов муниципальной власти и экспертов, авторам удалось компактно представить ее в виде нескольких таблиц (табл. 1–4) . Каждая таблица содержит важнейшие сведения обо всех конфликтах на ООПТ регионов европейской части Российской Арктики: сторонах и предмете конфликтов, позиции и действиях конфликтных сторон, а также стадии, на которой в настоящий момент времени находятся конфликты. Динамика любой конфликтной ситуации на ООПТ включает четыре стадии. На первой стадии происходит зарождение конфликта, которое протекает на неосознанном уровне. Осознание конфликта его сторонами возникает на второй стадии. На третьей, наиболее острой, стадии конфликта начинаются активные действия конфликтующих сторон, направленные на отстаивание своих интересов. Четвертая, завершающая, стадия предполагает разрешение конфликтной ситуации.

На территории Мурманской области располагается 74 ООПТ, общая площадь которых равна 191,25 тыс. км2, что соответствует 13,2% площади региона. Это значительно ниже норматива, установленного ратифицированной в РФ Конвенцией о биологическом разнообразии (далее – Конвенция) – 17% сухопутной территории. Между тем, в регионе наблюдаются по- ложительные изменения в указанной сфере: за последние 10 лет (с 2011 по 2021 год) в области создано 9 новых ООПТ, при этом площадь, занятая особо охраняемыми природными территориями, выросла более чем на 30%.

В результате проведенного исследования было выявлено 19 конфликтных ситуаций на 17 ООПТ Мурманской области (или почти на 23% ООПТ региона; см. табл. 1). Пять конфликтов зафиксированы на территории федеральных и четырнадцать – на территории региональных ООПТ. 63% обнаруженных конфликтов находятся в наиболее острой стадии открытого конфликта (3 стадия), оставшиеся 27% представляют собой конфликтные ситуации, находящиеся в завершающей стадии. При этом важно отметить, что все конфликты, завершающиеся в настоящее время или уже завершенные, разрешились в пользу ООПТ.

Отдельно необходимо выделить конфликты, в ходе которых общественные природоохранные организации настаивают на ликвидации ООПТ ввиду отсутствия самого объекта охраны. Таких конфликтных ситуаций в Мурманской области оказалось достаточно много – 7 (или почти 37% всех выявленных конфликтов). Существование ООПТ с незначимыми и необоснованными объектами охраны затрудняет формирование новых ООПТ в регионе, а также создает неблагоприятный имидж ООПТ в целом.

В подавляющем большинстве конфликтных ситуаций предметом конфликта выступает объект охраны ООПТ (73,7%), далее следует территория ООПТ в части ее использования для строительства объектов инфраструктуры, проезда, разведки и добычи природных ресурсов (15,8%). Лишь в 10,5% случаев предметом конфликта выступили водные ресурсы (атлантический лосось в заказнике «Варзугский»).

Природно-заповедный фонд Республики Карелии состоит из 149 особо охраняемых природных территорий общей площадью 10 тыс. км2, что составляет всего 6% площади республики и почти в три раза ниже установленного Конвенцией норматива. С 2011 по 2021 год в регионе появилось 7 новых ООПТ, что привело к увеличению площади особо охраняемых природных территорий почти на 2 тыс. км2.

Таблица 1. Конфликты, связанные с созданием и функционированием ООПТ в Мурманской области

|

Наименование ООПТ |

Стороны конфликта |

Предмет конфликта |

Описание конфликта |

Стадия конфликта |

|

Национальный парк «Хибины» |

Горнодобывающие компании / природоохранные организации; учреждения науки; туристические компании и туристы |

Территория парка в части проезда |

Строительство дорог на территории парка горнодобывающими компаниями для транспортировки руды. Была создана специальная рабочая группа по разрешению конфликта, проведено несколько рабочих встреч. В результате компании отказались от своих первоначальных планов. |

4 ст. – конфликт разрешен |

|

Заказник «Канозерский» |

МПР РФ / природоохранные организации |

Объекты охраны |

Природоохранные организации заявляют об отсутствии объектов охраны и выступают за ликвидацию ООПТ, а МПР РФ – за ее сохранение. |

3 ст. |

|

Заказник «Мурманский тундровый» |

||||

|

Заказник «Туломский» |

||||

|

Памятники природы «Астрофилиты горы Эвеслогчорр» |

Субъекты, занимающиеся незаконной добычей минералов / МПР РФ |

Объекты охраны – кристаллы астрофиллита |

Уничтожение главного объекта охраны – кристаллов астрофиллита лицами и организациями, занимающимися незаконной добычей минералов. |

3 ст. |

|

Природный парк «Полуострова Рыбачий и Средний» |

А Министерство обороны РФ / природоохранные организации; учреждения науки; МПР региона Б МПР региона / природоохранные организации; учреждения науки |

А Территория парка под строительство Б Объекты охраны |

А Министерство обороны РФ претендует на использование территории природного парка в собственных целях. Ведутся переговоры конфликтующих сторон. Б Необходимость дополнительного включения в ООПТ нуждающихся в охране ценных объектов, которые были необоснованно исключены при подготовке положения о парке. МПР региона под давлением природоохранных организаций готовит изменения в положение о заказнике, касающиеся расширения его границ. |

А 4 ст. – завершение конфликта Б 4 ст. – завершение конфликта |

|

Заказник «Сейдъявврь» |

Роснедра, горно-обогатительный комбинат / МПР региона; природоохранные организации; учреждения науки; туристические организации; местное население; КМНС (саамы) |

Территория заказника под разведку и добычу полезных ископаемых |

Роснедра и горно-обогатительный комбинат выступают за исключение из границ заказника всех месторождений полезных ископаемых и рудопроявлений для их последующей разработки. |

3 ст. |

|

Заказник «Колвицкий» |

МПР региона / природоохранные организации; учреждения науки |

Объект охраны |

Общественные природоохранные и научные организации считают неадекватным установленный МПР региона режим охраны заказников, который способствует возникновению угрозы исчезновения объектов охраны. МПР региона ведет работу по корректировке положения о заказнике с учетом рекомендаций научных организаций. |

4 ст. – завершение конфликта |

|

Заказник «Кутса» |

||||

|

Заказник «Кайта» |

Окончание таблицы 1

По результатам проведенных исследований конфликты были выявлены лишь на 9 ООПТ Республики Карелии (см. табл. 2), или на 6% всех ООПТ региона. Всего обнаружено 11 конфликтных ситуаций. Наиболее «конфликтными» ООПТ оказались национальный парк «Ладожские Шхеры» и заказник «Шайдомский», где было зафиксировано по два конфликта.

Особо следует отметить тот факт, что подавляющее большинство конфликтных ситуаций (почти 73%) находятся на завершающей стадии, оставшиеся 27% – в острой (третьей) стадии открытого конфликта. Из семи завершенных конфликтов пять разрешены в пользу ООПТ.

В половине выявленных конфликтных ситуаций предметом спора явилась территория ООПТ в части ее использования для строительства объектов инфраструктуры, проезда, выпаса скота, добычи природных ресурсов, еще в 41,6% случаев предметом конфликта выступили лесные ресурсы.

На территории Ненецкого автономного округа расположено 14 ООПТ, общая площадь сухопутной части которых составляет 23,25 тыс. км2. Таким образом, лишь 13% площади округа имеет природоохранный статус при установленном Конвенцией минимальном нормативе 17%. Несмотря на это, следует отметить положительную тенденцию увеличения числа и пло-

|

Наименование ООПТ |

Стороны конфликта |

Предмет конфликта |

Описание конфликта |

Стадия конфликта |

|

Заказник «Варзугский» |

А Пользователь рыбопромысловых участков / природоохранные организации; учреждения науки; местное население Б Браконьерские сообщества / природоохранные организации; учреждения науки; местное население; МПР региона; рыбнадзор; пользователь рыбопромысловых участков |

А Водные биоресурсы (атлантический лосось) Б Водные биоресурсы (атлантический лосось) |

А Пользователь рыбопромыслового участка интенсивно добывает атлантического лосося, в результате чего сильно сокращается численность этой ценной породы рыбы. Природоохранные, научные организации и местное население выступают за ужесточение режима охраны заказника. Б Незаконная добыча лосося браконьерами, приводящая к сокращению популяции этой ценной породы рыбы. |

А, Б 3 ст. |

|

Геологогеофизический полигон «Шуони-Куэтс» |

МПР региона / природоохранные организации; учреждения науки |

Объекты охраны |

Природоохранные организации заявляют об отсутствии объектов охраны и выступают за ликвидацию ООПТ, а Министерство – за ее сохранение. МПР региона сохраняет ООПТ, ссылаясь на то, что не установлен единый порядок ликвидации ООПТ. |

3 ст. |

|

Геофизическая станция «Ловозеро» |

||||

|

Ледниковый валун возле Апатитов |

||||

|

Биогруппа елей |

||||

|

Флюориты Елокорогского Наволока |

Предприятие, осуществляющее заготовку минералов / природоохранные организации |

Объекты охраны – минералы флюориты |

Предприятие, осуществляющее заготовку минералов, планировало разрабатывать месторождение минералов на ООПТ, что привело бы к разрушению памятника природы. МПР региона отказалось рассматривать ликвидацию памятника природы для последующего уничтожения объекта охраны. |

4 ст. – конфликт разрешен |

|

Аметисты мыса Корабль |

Субъекты, занимающиеся незаконной добычей минералов / природоохранные организации |

Объекты охраны – кристаллы аметистов |

Лица и организации, занимающиеся незаконной добычей аметистов, уничтожают главный объект охраны памятника природы. |

3 ст. |

Таблица 2. Конфликты, связанные с созданием и функционированием ООПТ в Республике Карелии

|

Наименование ООПТ |

Стороны конфликта |

Предмет конфликта |

Описание конфликта |

Стадия конфликта |

|

Национальный парк «Ладожские шхеры» |

А Представители туристического бизнеса / природоохранные организации; учреждения науки |

А Территория парка |

А Представители туристического бизнеса выступали против создания парка и хотели использовать ресурсы данной территории для дальнейшего развития своего дела. Они настраивали местных жителей против создания ООПТ, запугивали их ограничениями хозяйственной деятельности. Природоохранные и научные организации развернули активную просветительскую и разъяснительную работу среди местного населения. Это позволило сформировать положительный имидж нового парка. |

А 4 ст. – конфликт разрешен |

|

Б Лесозаготовители / природоохранные организации; учреждения науки |

Б Территория парка (урочище «Чайка») |

Б Участок леса «Урочище «Чайка» входил в проектируемое ООПТ в связи с его высокой биологической ценностью. Однако данная территория находится в аренде у лесозаготовителей, и они не пожелали от нее отказаться. Национальный парк создан, но урочище «Чайка» не вошло в его состав. |

Б 4 ст. – конфликт разрешен |

|

|

Природный парк «Валаамский архипелаг» |

Представители монастыря, хозяйствующие субъекты / дирекция ООПТ региона |

Территория парка под строительство, охотничьи и водные биологические ресурсы |

Представители монастыря, хозяйствующие субъекты нарушают режим охраны заказника: строят на территории парка скиты, проводят хозяйственные работы, ловят сетями рыбу, устраивают браконьерский отстрел лосей. Администрация монастыря, как правило, не реагирует на законные требования сотрудников парка и соглашается общаться только с представителями МПР региона, решая спорные ситуации преимущественно через давление «сверху». Несколько лет назад отдел по охране природного парка был ликвидирован, а сотрудники уволены по сокращению. |

3 ст. |

|

Заказник «Шайдомский» |

А Лесозаготовители / природоохранные организации; учреждения науки |

А Лесные ресурсы, ценные объекты флоры и фауны |

А Лесозаготовители вели сплошные рубки на территории заказника, что негативно сказывалось на биологической ценности ООПТ. Конфликт разрешен путем переговоров и внесения изменений в лесохозяйственный регламент. Теперь в заказнике ведутся только выборочные рубки. |

А 4 ст. – конфликт разрешен |

|

Б Дирекция ООПТ региона / природоохранные организации; учреждения науки |

Б Лесные ресурсы |

Б Дирекция ООПТ региона не вносит изменения в режим охраны заказника, который позволяет проводить выборочные рубки. Природоохранные и научные организации выступают за ужесточение режима ввиду высокой природной ценности данной территории. В результате переговоров лесозаготовители планируют введение моратория на заготовку древесины в границах заказника. |

Б 3 ст. |

Окончание таблицы 2

|

Наименование ООПТ |

Стороны конфликта |

Предмет конфликта |

Описание конфликта |

Стадия конфликта |

|

Заказник «Озеро Ковшозеро» |

Лесозаготовители / местные жители |

Территория заказника в части проезда и выпаса скота |

Лесозаготовительные компании, осуществляющие рубки и вывоз древесины в окрестностях Ковшозера, разбивают дороги, участки сенокосных полей и пастбищ, загрязняют озеро бензином и соляркой. Кроме того, жители обеспокоены, что вырубки проходят по самому берегу водоема. Жители обратились в надзорные органы. Конфликт не завершен, однако после проведения надзорными органами проверок предприниматели, осуществляющие заготовку и вывоз древесины, восстановили дорогу. |

3 ст. |

|

Памятник природы «Чугозеро» |

Представители охотничьего хозяйства / Дирекция ООПТ региона, природоохранные организации; учреждения науки |

Территория ООПТ |

При создании новой ООПТ выяснилось, что на планируемой территории располагаются земли охотхозяйства. Охотхозяйство пролоббировало исключение его территории из состава планируемого ООПТ, в результате чего площадь последнего значительно уменьшилась. |

4 ст. – конфликт разрешен |

|

Природный парк «Заонежский» |

Лесозаготовительные предприятия / природоохранные организации; учреждения науки |

Лесные ресурсы |

Планируемая территория под ООПТ находится в аренде у лесозаготовительных компаний, они намерены были проводить рубки леса. Общественные природоохранные и научные организации обследовали данную территорию и установили её высокую природную ценность. В результате переговоров были достигнуты соглашения, согласно которым лесозаготовители объявили добровольный мораторий на ведение лесозаготовительной деятельности на территории, планируемой под ООПТ. |

4 ст. – конфликт разрешен |

|

Заказник «Янгозеро» |

||||

|

Заказник «Река Пяльма» |

||||

|

Памятник природы «Сунский бор» |

Компания, занятая разведкой и добычей песка и песчано-гравийного материала / местные жители, учреждения науки |

Территория ООПТ, планируемая под добычу природных ресурсов |

Добывающая компания планировала разработку карьера по добыче песка и песчано-гравийного материала. Местные жители выступали против. По инициативе местного населения были приглашены ученые, обосновавшие биологическую ценность бора. Местные жители неоднократно подавали иски по защите Сунского бора в суд. На сегодняшний день природоохранный прокурор вынес директору компании предостережение о недопустимости нарушений закона при осуществлении деятельности, связанной с добычей песка и песчано-гравийного материала на участке недр «Южно-Сунское». |

4 ст. – конфликт разрешен |

Таблица 3. Конфликты, связанные с созданием и функционированием ООПТ в Ненецком автономном округе

|

Наименование ООПТ |

Стороны конфликта |

Предмет конфликта |

Описание конфликта |

Стадия конфликта |

|

Заповедник «Ненецкий» |

А ПАО «Роснефть» / дирекция ООПТ |

А Территория ООПТ под разработку полезных ископаемых |

А ПАО «Роснефть» проводит геологоразведочные работы и осуществляет подготовку документов для разработки Кумжинского месторождения в границах ООПТ. Компания ведет постоянные переговоры с дирекцией заповедника, но разработка месторождения пока не начата. При интенсификации работ возможно обострение конфликта. |

А 2 ст. |

|

Б Яхтсмены, неорганизованные туристы, судовладельцы / дирекция ООПТ |

Б Акватория заповедника и объекты фауны (моржи) |

Б Яхтсмены, судовладельцы, туристы, нарушают режим заповедника путем несанкционированного посещения территории, доставляя при этом беспокойство атлантическим моржам. Дирекция ООПТ организовала временный пост наблюдения. Однако из-за сезонности контроля и удаленности территории данные меры имеют низкую эффективность. |

Б 3 ст. |

|

|

В Браконьеры / дирекция ООПТ |

В Водные биоресурсы Коровинской губы |

В Браконьеры незаконно добывают водные биоресурсы в Коровинской губе. |

В 3 ст. |

|

|

Г Семейнородовые общины / дирекция ООПТ |

Г Территория под пастбища |

Г Семейно-родовые общины заинтересованы в выпасе оленей на сопредельных территориях и территориях заповедника, что приводит к перевыпасу оленей, деградации тундры, замусориванию ООПТ. |

Г 2 ст. |

|

|

Заказник зоологический «Ненецкий» |

А ПАО «Роснефть» / дирекция ООПТ |

А Территория ООПТ под разработку полезных ископаемых |

А ПАО «Роснефть» проводит геологоразведочные работы и осуществляет подготовку документов для разработки Коровинского месторождения, расположенного в границах ООПТ. Компания ведет постоянные переговоры с дирекцией заповедника, но разработка месторождения пока не начата. При интенсификации работ возможно обострение конфликта. |

А 2 ст. |

|

Б Семейнородовые общины КМНС / дирекция ООПТ |

Б Территория под пастбища, водные биологические ресурсы заказника |

Б Семейно-родовые общины КМНС заинтересованы в выпасе оленей на сопредельных территориях и территориях заказника. Это приводит к перевы-пасу оленей, несоблюдению пастбищного оборота, деградации тундры, замусориванию территории бытовыми отходами. КМНС незаконно осуществляют вылов водных биологических ресурсов на ООПТ. В настоящее время конфликт не приобрел острой формы по причине проведения переговоров между конфликтующими сторонами. |

Б 2 ст. |

Окончание таблицы 3

|

Наименование ООПТ |

Стороны конфликта |

Предмет конфликта |

Описание конфликта |

Стадия конфликта |

|

Природный заказник «Вайгач» |

А Семейнородовая община «Хэбидя Я», предприниматели компании Bask / природоохранные организации Б Местные жители, ассоциация КМНС / природоохранные организации |

А Пух обыкновенной гаги, гаги-гребенушки и белощёкой казарки Б Категория (статус) ООПТ «Вайгач» |

А Родовая община и предприниматели занимаются сбором пуха для производства одежды. Это пугает птиц и негативно отражается на численности их популяции. Разрешение конфликта затрудняется в связи с отсутствием законодательной базы, регулирующей данный вид деятельности (сбор пуха). Б Природоохранные организации выступили за изменение категории ООПТ и создание на базе природного заказника «Вайгач» национального парка. Местное население выступило против создания парка, опасаясь выселения и запрета на ведение хозяйственной деятельности, в результате чего проект создания ООПТ был заморожен. В настоящее время природоохранные организации ведут активную эколого-просветительскую работу и создают положительный имидж парка. |

А 3 ст. Б 4 ст. – конфликт разрешен |

|

В Местные жители, браконьеры / природоохранные организации, Центр природопользования и охраны окружающей среды (ЦПООС) |

В Ценные объекты фауны (белые медведи и моржи) |

В Местные жители выступают в качестве проводников, способствуя развитию незаконного туризма на территории заказника. Туристы посещают лежбище моржей, тем самым беспокоя животных. Браконьеры охотятся на моржей и белых медведей ради добычи клыков или шкур. |

В 3 ст. |

|

|

Природный заказник «Нижнепе чорский» |

Браконьеры / ЦПООС |

Водные биоресурсы |

Браконьеры занимаются незаконным выловом биоресурсов на территории ООПТ. |

3 ст. |

|

Природный заказник «Паханческий» |

||||

|

Природный заказник «Вашуткинский» |

||||

|

Памятник природы «Каменный город» |

||||

|

Природный заказник «Хапудырский» |

Недропользователи / ЦПООС |

Территория под разработку нефтегазовых месторождений вдоль границ заказника |

Заказник создан с целью сохранения прибрежных маршевых экосистем (мест концентрации мигрирующих птиц). Возможен конфликт с недропользователями, имеющими лицензии на разработку нефтегазовых месторождений, расположенных вдоль границ ООПТ. |

1 ст. |

|

Природный парк «Северный Тиман» |

А Браконьеры / ЦПООС |

А Водные биоресурсы |

А Браконьеры занимаются незаконным выловом биоресурсов на ООПТ. |

А 3 ст. |

|

Б Местные жители, браконьеры, оленеводы / ЦПООС |

Б Ценный объект фауны (дикий олень) |

Б Местные жители и браконьеры убивают дикого северного оленя с целью пропитания, а оленеводы – по причине увода самцами домашних самок из стад. |

Б 3 ст. |

|

|

Памятник природы «Пым-Ва-Шор» |

Местные жители, туристы / ЦПООС |

Территория с термальным источником |

Жители п. Харута выступают в качестве проводников для туристов, бесконтрольно посещающих территорию памятника природы. В результате этого происходит замусоривание территории, уничтожение строений, а также утрачиваются редкие виды растений (пион уклоняющийся). |

3 ст. |

|

Памятник природы «Каньон Большие Ворота» |

Браконьеры, туристы / ЦПООС |

Водные биоресурсы, ценный объект охраны – агаты, территория |

Браконьеры занимаются незаконным выловом биоресурсов на территории памятника природы, а туристы незаконно собирают полудрагоценные камни агаты, оставляют после себя мусор. |

3 ст. |

Таблица 4. Конфликты, связанные с созданием и функционированием ООПТ в Республике Коми

|

Наименование ООПТ |

Стороны конфликта |

Предмет конфликта |

Описание конфликта |

Стадия конфликта |

|

Национальный парк «Югыд ва» |

А Туристы, браконьеры / администрация парка |

А Биологические охотничьи и водные ресурсы, территория ООПТ |

А На территории ООПТ осуществляются незаконная рыбалка и охота. Туристы перемещаются по всей территории парка на различных видах транспорта. В результате происходит деградация экосистем и замусоривание территории парка. |

А 3 ст. |

|

Б Оленеводы / администрация парка |

Б Территория ООПТ под пастбища |

Б На территории ООПТ осуществляется самовольный выпас оленей оленеводами. Это приводит к деградации тундровых сообществ ООПТ. |

Б 3 ст. |

|

|

В Компания по добыче золота / администрация парка |

В Территория ООПТ под добычу полезных ископаемых |

В Предполагалось изъятие части территории парка золотопромышленной компанией, которая много лет билась за право добывать золото на месторождении «Чудное». Арбитражный суд Коми вынес решение об освобождении территории ООПТ золотопромышленниками. |

В 4 ст. – завершение конфликта |

|

|

Печоро-Илычский заповедник |

А Туристы, браконьеры / администрация заповедника |

А Территория ООПТ (плато Маньпупунер), водные биологические ресурсы |

А В ООПТ осуществляется незаконная рыбалка, а также проезд по территории и несанкционированное посещение туристическими группами плато Маньпупунер. Администрация заповедника построила дом для инспекторов на плато и организовала круглогодичное дежурство. |

А 3 ст. |

|

Б Администрация заповедника / учреждения науки |

Б Лесные ресурсы |

Б Сотрудники заповедника в рамках своей хозяйственной деятельности осуществляли незаконные рубки лесных насаждений, против чего активно выступили представители научных учреждений региона. |

Б 3 ст. |

Продолжение таблицы 4

|

Наименование ООПТ |

Стороны конфликта |

Предмет конфликта |

Описание конфликта |

Стадия конфликта |

|

Памятник природы «Водопад на реке Хальмеръю» |

Туристы / Центр по ООПТ |

Территория ООПТ |

В ООПТ наблюдается нерегулируемый туристский поток, несанкционированные постройки, где отдыхают туристы и рыбаки. |

3 ст. |

|

Заказники «Енганэпэ» |

Оленеводы / Центр по ООПТ |

Лесные ресурсы |

Периодически оленеводы заготавливают древесину в заказниках для ремонта нарт. |

3 ст. |

|

Заказник «Хребтовый» |

||||

|

Заказник «Подчеремский» |

Браконьеры / Центр по ООПТ |

Водные биологические ресурсы |

На территории заказников осуществляется незаконный вылов рыбы. |

3 ст. |

|

Заказник «Илычский» |

||||

|

Заказник «Сынинский» |

||||

|

Заказник «Сэбысь» |

Организации по разведке и добыче нефти / Центр по ООПТ |

Территория ООПТ под разработку полезных ископаемых |

Геологические организации выступают за проведение геологоразведочных работ с последующим освоением месторождения нефти на территории заказника. В настоящее время предпринимается попытка организации референдума по данному вопросу. |

3 ст. |

|

Заказник «Адак» |

Браконьеры / Центр по ООПТ |

Водные биологические ресурсы, территория ООПТ |

На территории заказника осуществляется незаконный вылов рыбы, а также захламление территории бытовым мусором. |

3 ст. |

|

Заказник «Чернореченский» |

Организации по разведке и добыче полезных ископаемых / учреждения науки |

Территория ООПТ под разработку полезных ископаемых |

При создании ООПТ ученые предлагали другую территорию. Но в связи с тем, что на ней расположены лицензированные участки под разведку и добычу полезных ископаемых, границы создаваемого заказника были перенесены на менее ценную в природном отношении территорию. |

4 ст. – завершение конфликта |

|

Заказник «Вымский» |

А Браконьеры / Центр по ООПТ Б Предприятие по добыче бокситов / учреждения науки |

А Биологические водные ресурсы Б Территория ООПТ |

А На территории заказника осуществляется незаконный вылов рыбы. Б В связи с деятельностью предприятия по добыче бокситов происходит загрязнение прилегающих к ООПТ лесных экосистем, воды и донных отложений. |

А 3 ст. Б 3 ст. |

|

Заказник «Синдорский» |

Браконьеры, туристы / Центр по ООПТ, учреждения науки |

Биологические охотничьи и водные ресурсы, территория |

На территории заказника осуществляются незаконный вылов рыбы и охота. Территория активно посещается туристами. |

3 ст. |

|

Заказник «Тыбьюнюр» |

Браконьеры / Центр по ООПТ |

Биологические охотничьи ресурсы |

На территории заказников осуществляется незаконная охота на дикого северного оленя. |

3 ст. |

|

Заказник «Верхне-Локчимский» |

||||

|

Заказник «Додзь-Нюр» |

Браконьеры / Центр по ООПТ |

Биологические охотничьи ресурсы |

В пределах заказника ведется незаконная охота на пролетных гусей. |

3 ст. |

|

Заказник «Лунвывнюр» |

Браконьеры / Центр по ООПТ |

Биологические охотничьи ресурсы, территория ООПТ |

В пределах заказника ведется незаконная охота на пролетных гусей. Во время сбора клюквы по болоту передвигается вездеходная техника, болото загрязняется бытовыми отходами. |

3 ст. |

|

Заказник «Ташнюр» |

||||

|

Заказник «Важъелью» |

А Браконьеры / Центр по ООПТ Б Организации / Центр по ООПТ |

А Биологические охотничьи ресурсы Б Территория ООПТ |

А На территории заказника осуществляется незаконная охота. Б На ООПТ фиксируется множество несанкционированных свалок. |

А 3 ст. Б 3 ст. |

Окончание таблицы 4

|

Наименование ООПТ |

Стороны конфликта |

Предмет конфликта |

Описание конфликта |

Стадия конфликта |

|

Заказник «Сойвинский» |

Туристы / Центр по ООПТ |

Территория ООПТ |

Берега рек Сойва и Омра туристы захламляют бытовым мусором. |

3 ст. |

|

Заказник «Уньинский» |

Браконьеры, туристы / Центр по ООПТ |

Биологические охотничьи и водные ресурсы, территория ООПТ |

На территории ООПТ осуществляются незаконный вылов рыбы и охота. В заказнике расположены несанкционированные базы, избы и другие постройки для осуществления туристической деятельности. |

3 ст. |

|

Заказник «Ежугский» Заказник «Пижемский» Заказник «Удорский» |

Браконьеры / Центр по ООПТ |

Биологические охотничьи и водные ресурсы |

На территории заказника осуществляются незаконный вылов рыбы и охота, возможно и на дикого северного оленя. |

3 ст. |

|

Заказник «Белая Кедва» Заказник «Содзимский» Заказник «Пучкомский» |

Браконьеры / Центр по ООПТ |

Биологические охотничьи и водные ресурсы |

На территории заказника осуществляются незаконный вылов рыбы и охота. |

3 ст. |

Таблица 5. Сводные данные о конфликтах на ООПТ регионов европейской части Российской Арктики, %

В результате проведенного исследования конфликты были выявлены на 78% ООПТ округа. Лишь в трех ООПТ региона (природ-

ные заказники «Шоинский», «Море-Ю» и «Ха-пудырский») конфликтные ситуации отсутствуют. Тем не менее, Хапудырский природный заказник также рассматривается как потенциально «конфликтный», из-за располагающихся вдоль его границ месторождений нефти и газа (см. табл. 3).

Всего на ООПТ Ненецкого автономного округа зафиксировано 18 конфликтных ситуаций. Наиболее «конфликтными» особо охраняемыми природными территориями региона являются заповедник «Ненецкий» и природный заказник «Вайгач», на которые приходится почти 39% всех выявленных конфликтов.

В настоящее время большинство конфликтных ситуаций (67%) находятся в наиболее острой и активной третьей стадии, еще пять конфликтов – в стадии зарождения и осознания, и лишь один конфликт вышел в четвертую завершающую стадию.

Предметом возникновения подавляющего большинства исследуемых конфликтов стали территория ООПТ (с целью добычи природных ресурсов и использования под пастбища) и водные биологические ресурсы (по 36,4%). Оставшиеся 27,2% – конфликты из-за объектов

охраны ООПТ (дикий северный олень, белый медведь, морж и др.), а также смены статуса ООПТ (превращение природного заказника «Вайгач» в национальный парк).

Природно-заповедный фонд Республики Коми состоит из 234 ООПТ общей площадью 54 тыс. км2, что соответствует 13% площади республики и значительно уступает нормативу Конвенции. Республика Коми стала единственным регионом европейской части Российской Арктики, где число ООПТ за последние 10 лет сократилось: с 239 в 2011 году до 234 в 2021 году. Уменьшилась и площадь, занятая особо охраняемыми природными территориями: с 56 до 54 тыс. км2 соответственно.

В результате проведенных исследований на ООПТ Республики Коми было выявлено 32 конфликтные ситуации (см. табл. 4). Различного рода конфликты встречаются на 11,5% ООПТ региона.

По мнению большинства опрошенных экспертов, нарушения, которые могут перерасти в конфликты, есть практически во всех ООПТ Республики Коми. Основными нарушителями являются местное население и туристы. Местное население зачастую не знает о существовании ООПТ или не воспринимает эту территорию как особо охраняемую: там продолжают охотиться, рыбачить, заготавливать ягоды, грибы, сено. В последнее время стала легкодоступна различная снегоходная и вездеходная техника, на ней люди добираются в самые труднодоступные заповедные места. Это ведет к росту числа нарушений режима ООПТ и увеличению конфликтных ситуаций.

В настоящее время подавляющее большинство конфликтов (94%) находятся в наиболее острой стадии. Лишь две конфликтных ситуации вышли в стадию завершения, при этом один из конфликтов завершился в пользу ООПТ (Национальный парк «Югыд ва»), а другой – в пользу хозяйствующих субъектов, зани-

мающихся разведкой и добычей полезных ископаемых (заказник «Чернореченский»).

Чаще всего предметом конфликта на ООПТ Республики Коми выступают биологические ресурсы (водные и охотничьи), на их долю приходится более половины выявленных конфликтных ситуаций. Достаточно часто предметом спора становится и территория ООПТ под разведку и добычу полезных ископаемых, пастбища, строительство инфраструктурных объектов, а также размещение отходов (28,6%). В оставшихся 17% случаев предметом конфликта являются лесные ресурсы ООПТ.

Таким образом, проведенные в регионах европейской части Российской Арктики исследования позволяют сделать вывод о высокой степени «конфликтности» особо охраняемых природных территорий. Угрожающая ситуация сложилась в Ненецком автономном округе, где конфликты встречаются практически на 80% ООПТ, при этом большая часть из них находится в наиболее острой стадии (табл. 5) .

Достаточно сложная обстановка наблюдается в Мурманской и Архангельской областях [29], в которых «конфликтными» являются более 20% ООПТ. Наименьшие проблемы в данной сфере характерны для Республики Карелии, где конфликты наблюдаются лишь на 6% особо охраняемых природных территорий, в то же время подавляющее большинство из них уже разрешены или находятся на завершающей стадии.

Выводы и рекомендации

Полученные в результате проведенных исследований данные подчеркивают высокую актуальность проблемы конфликтов на ООПТ. При этом малый удельный вес площади ООПТ в общей площади регионов европейской части Российской Арктики требует создания новых особо охраняемых территорий, а данный процесс крайне редко обходится без конфликтов. В связи с этим авторами был разработан универсальный механизм разрешения конфликтных ситуаций на ООПТ (рисунок) .

Как видно из рисунка, целью механизма является разрешение или деэскалация (в случае если по каким-либо причинам полное разрешение не может быть достигнуто) конфликта на ООПТ. Успешность достижения цели во многом будет зависеть от качества и глубины проведенного анализа существующих конфликтных ситуаций.

Именно всесторонний анализ конфликтов, возникающих при создании и функционировании ООПТ, становится фундаментом для выполнения последующих этапов реализации механизма. Далее происходит определение стейкхолдеров (сторон конфликта), а также их истинных интересов. При этом важно выявить и косвенных участников, которые «настраивают» прямых участников конфликта или оказывают им материальную/информационную поддержку. Проведенный анализ конфликтных ситуаций на ООПТ регионов европейской части Российской Арктики позволил установить наиболее часто встречающихся стейкхолдеров и их непосредственные интересы.

На следующих этапах выявляется предмет конфликта и его стадии. Следует помнить, что если конфликт уже перешел в наиболее активную и острую третью стадию, то его разрешение будет существенно затруднено и потребует больших ресурсов. В связи с этим возрастает роль постоянного мониторинга конфликтных ситуаций на ООПТ и их обнаружения на более ранних стадиях.

Только после детального рассмотрения и структурирования конфликта происходит организация работы площадки для согласования интересов стейкхолдеров. На наш взгляд, наилучшим решением, учитывая широкую распространенность и актуальность проблемы конфликтов на ООПТ, стала бы организация постоянно действующего совещательно-консультативного органа по ООПТ при правительстве региона или главе муниципального образования. Данный институт призван обеспечить учет потребностей и интересов местных жителей, предприятий ресурсного сектора, а также сохранение и защиту уникальных природных комплексов территории. При этом создание совещательно-консультативного органа при главе муниципального образования выглядит, по мнению авторов, более предпочтительным. Так, проведенные в Норвегии научные исследования показали, что децентрализация системы управления ООПТ, передача отдельных полномочий на местный уровень и активное вовлечение местных сообществ в процессы принятия решений привели к адаптации сети ООПТ к местным социально-экономическим условиям и повышению уровня поддержки охраны природы со стороны местного населения [30].

Задачами деятельности совещательно-консультативного органа по ООПТ являются:

-

– организация обсуждения спорных вопросов, касающихся создания и функционирования ООПТ региона;

-

– подготовка и предоставление объективной и всесторонней информации о деятельности ООПТ региона, а также о планируемых к созданию ООПТ;

-

– инициирование и участие в публичном обсуждении вопросов, касающихся деятельности управления (дирекции) ООПТ;

-

– организация совместных мероприятий с менеджерами ООПТ, направленных на экологическое просвещение и обустройство территории ООПТ;

-

– рассмотрение проектов нормативноправовых актов и иных документов, связанных с созданием и функционированием ООПТ в регионе;

Механизм разрешения конфликтных ситуаций на ООПТ

1U00 вн аоимифноя ьиУвивмэеэУ / эинэтэйЕвС :яиэ|1

-

– участие в антикоррупционной работе и оценке эффективности деятельности менеджеров ООПТ;

-

– взаимодействие со средствами массовой информации по освещению вопросов, обсуждаемых на заседаниях совещательно-консультативного органа по ООПТ.

Совещательно-консультативный орган по ООПТ вправе определить перечень иных приоритетных правовых актов и важнейших вопросов, касающихся создания и функционирования ООПТ, к оторые подлежат обязательному рассмотрению на заседаниях. В состав совещательно-консультативного органа должны входить представители органов государственной и муниципальной власти, менеджеры ООПТ, представители научных и общественных природоохранных организаций, хозяйствующие субъекты и местные жители.

При выработке консенсуса в обязательном порядке нужно учитывать приоритет устойчивого развития территории. Необходимо по возможности воздержаться от принятия таких решений, которые могут нанести ущерб хотя бы одной из систем региона: социальной, экологической или экономической, и постараться максимально обеспечить их гармоничное развитие.

После выработки совместного решения наступает этап постановки задач, достижение которых приведет к разрешению конфликтной ситуации, а также выбора конкретных инструментов для их реализации. При этом можно выделить три основных вида инструментов:

-

1. Правовые инструменты. В их число входят нормативно-правовые акты регионального и муниципального уровней, которые определяют условия создания и функционирования ООПТ в регионе. Совещательно-консультативный орган по ООПТ вправе инициировать работу по принятию законов, а также по внесению изменений в уже существующие нормативные акты, которые способствовали бы разрешению и предотвращению появления конфликтных ситуаций на ООПТ.

-

2. Организационно-экономические инструменты:

-

– информационно-консультативная поддержка местных жителей и хозяйствующих субъектов по вопросам создания и функционирования ООПТ;

– организация обучения (мастер-классы, семинары, обучающие поездки и др.) местных жителей и менеджеров ООПТ;

– координация действий субъектов, в ведении которых находятся ООПТ региона.

-

3. Финансовые инструменты: налоговые льготы, субсидии, льготные кредиты, направленные на развитие предпринимательской инициативы местного населения с учетом устойчивого развития территории. Кроме того, в этой группе инструментов следует выделить компенсации, имеющие натуральное или денежное выражение и нацеленные на урегулирование конфликта на ООПТ.

После реализации выбранного комплекса инструментов необходимо оценить их результативность: были ли достигнуты поставленные задачи и привели ли предпринятые действия к разрешению конфликта. С этой целью проводится мониторинг, направленный на выявление и анализ конфликтных ситуаций, возникающих при создании и функционировании ООПТ в регионе. Следовательно, механизм разрешения конфликтов на ООПТ приобретает замкнутый характер, а предлагаемая система мониторинга становится одновременно и завершением, и началом механизма.

Заключение

Таким образом, цель проводимого исследования была полностью достигнута. На основе предложенного авторами ранее алгоритма выявлены и систематизированы конфликты, связанные с созданием и функционированием ООПТ в регионах европейской части Российской Арктики. Всего обнаружено 138 конфликтов на 22% ООПТ, из них 70,3% находятся в наиболее острой стадии открытых конфликтных действий. Особого внимания требует ситуация в Ненецком автономном округе, где конфликты встречаются практически на 80% всех ООПТ региона. Достаточно сложная обстановка сложилась в Мурманской и Архангельской областях, в которых «конфликтными» являются более 20% ООПТ. Ситуация усугубляется воздействием специфических арктических особенностей, в частности большой уязвимостью и хрупкостью арктических природных экосистем, зависимостью жизнедеятельности значительной части населения от сохранения природы Арктики в малонарушенном состоянии (особенно актуально для коренных малочис- ленных народов Севера, а также для занимающихся собирательством, охотой и рыбалкой местных жителей). Кроме того, конфликты на ООПТ существенно затрудняют полноценное использование возможностей для занятости местного населения в туризме. В условиях труд-нодоступности и периферийности территории Арктики, где возможности приложения труда сильно ограничены, это может стать едва ли не единственной альтернативой безработице.

Высокая актуальность проблемы конфликтов на ООПТ заставила авторов обратить пристальное внимание на ее решение. В результате проведенных исследований был разработан универсальный механизм разрешения конфликтных ситуаций на особо охраняемых природных территориях. Он имеет замкнутый характер и включает в себя следующие структурные элементы (этапы реализации): постановка цели; анализ конфликтов, возникающих при создании и функционировании ООПТ; определение стейкхолдеров и их интересов; выявление предмета и стадии конфликта; организация работы площадки для согласования интересов стейкхолдеров; учет приоритета устойчивого развития территории; постановка конкретных задач и выбор инструментов разрешения конфликта; мониторинг конфликтных ситуаций на ООПТ.

В качестве площадки согласования интересов стейкхолдеров, по мнению авторов, должен выступать постоянно действующий при правительстве региона или главе муниципального образования совещательно-консультативный орган по ООПТ. В исследовании четко определен состав такого органа, а также основные задачи его работы.

Авторы продолжат исследования по инвентаризации и систематизации конфликтов на ООПТ арктических регионов России, поскольку считают, что данная работа является фундаментом для успешного разрешения конфликтов. Авторский коллектив выражает надежду на внедрение предложенного механизма разрешения конфликтных ситуаций в регионах Российской Арктики. Его реализация не только позволит сохранить уникальные хрупкие природные комплексы Арктики и повысить эффективность функционирования самой сети ООПТ арктических регионов, но и поспособствует сбалансированному устойчивому социально-экономическому развитию их территорий.

Список литературы Конфликты на особо охраняемых природных территориях европейской части российской Арктики: систематизация и механизм разрешения

- Евсеев А.В., Красовская Т.М. Современные конфликты природопользования на Севере России. Проблемы геоконфликтологии. Т. II. М.: Пресс-Соло, 2004. С. 276—294.

- Евсеев А.В., Красовская Т.М. Природопользование Севера России // Теоретическая и прикладная экология. 2008. № 1. С. 90-96.

- Евсеев А.В., Красовская Т.М., Черешня О.Ю. Потенциальные конфликты природопользования в Ненецком автономном округе // ИнтерКарто. ИнтерГИС. 2019. Т. 25. № 1. С. 81-88. DOI: 10.35595/24149179-2019-1-25-81-88

- Евсеев А.В., Красовская Т.М., Белоусов С.К. Выявление и картографирование конфликтов природопользования Северо-якутской опорной зоны развития Российской Арктики // ИнтерКарто. ИнтерГИС. 2020. Т. 26. № 1. С. 68-79. DOI: 10.35595/2414-9179-2020-1-26-68-79

- Современное природопользование: типизация, проблемы, конфликты / Н.С. Шуваев [и др.] // Геология, география и глобальная энергия. 2019. № 2 (73). С. 73-90.

- Конфликты природопользования: типизация и анализ на современном этапе / Н.С. Шуваев [и др.] // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Естественные науки. 2018. Т. 42. № 3. С. 446-458. DOI: 10.18413/2075-4671-2018-42-3-446-458

- Современное природопользование в центральной части Кольского полуострова и основные геоэкологические проблемы / Е.Л. Воробьевская [и др.] // Экология и промышленность России. 2017. Т. 21. № 6. С. 30-35. DOI: 10.18412/1816-0395-2017-6-30-35

- Воробьевская Е.Л., Кириллов С.Н., Седова Н.Б. Управление экологической ситуацией в Центральной экологической зоне озера Байкал // Научное обозрение. 2016. № 15. С. 112-117.

- Emerson K., Orr P.J., Keyes D.L., Mcknight K.M. Environmental conflict resolution: Evaluating performance outcomes and contributing factors. Conflict Resolution Quarterly, 2009, vol. 27, no. 1, рр. 27-38. DOI: 10.1002/ crq.247

- Пространственная организация и конфликты развития природно-хозяйственных систем Западной Сибири / Б.А. Красноярова [и др.] // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Серия: Естественные науки. 2018. № 3 (199). С. 98—106.

- Gerber J.-F., Veuthey S., Martínez-Alier J. Linking political ecology with ecological economic in tree plantation conflicts in Cameroon and Ecuador. Ecological Economics, 2009, vol. 68, рр. 2885—2889.

- Johannesen A.B. Protected areas, wildlife conservation, and local welfare. Ecological Economics, 2009, vol. 1, рр. 126—135.

- Mbanze A.A., Vieira da Silva C., Ribeiro N.S., Santos J.L. Participation in illegal harvesting of natural resources and the perceived costs and benefits of living within a protected area. Ecological Economics, 2021, vol. 179, 106825. DOI: https://doi.org/10.1016Xj.ecolecon.2020.106825

- Campos-Silva J.V., Peres C.A., Hawes J.E., Haugaasen T., Freitas C.T., Ladle R.J., Lopes P.F.M. Sustainable-use protected areas catalyze enhanced livelihoods in rural Amazonia. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2021, vol. 118 (40). DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.2105480118

- Алексеенко Н.А. Карты конфликтов природопользования при проектировании особо охраняемых природных территорий регионального и местного уровней // Вестник Московского университета. Серия 5. География. 2012. № 2. С. 54—58.

- Алексеенко Н.А., Дроздов А.В. Конфликты в природопользовании и их картографирование (на примере НП «Угра») // Известия Российской академии наук. Серия географическая. 2005. № 6. С. 77—85.

- Кузнецов М.П., Пегов С.А. Конфликты природопользования в районе Национального парка «Валдайский» // Известия Российской академии наук. Серия географическая. 2010. № 4. С. 77—85.

- Костовская С.К., Червякова O.E, Стулышапку ВЮ. Конфликты природопользования на особо охраняемых природных территориях // Проблемы региональной экологии. 2010. № 2. С. 208—214.

- Бочарникова А.В. Роль традиционных институтов в стратегии соуправления особо охраняемых природных территорий Приморского края // Биосфера. 2017. T. 9 № 1. С. 71—78.

- Dahrendorf R. Elemente eines Theorie des sozialen Konflikts. Gesellschaft und Freiheit. München: R. Piper, 1965. 454 р.

- Козер Л.А. Функции социального конфликта / пер. с англ. OA. Назаровой; под общ. ред. Л.Г. Ионина. М.: Идея-Пресс, Дом интеллектуал. книги, 2000. 205 с.

- Соломатина Е.Н. Становление и развитие социологии конфликта в России // Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и политология. 2011. № 2. С. 207—221.

- Lozano R. Envisioning sustainability three-dimensionally. Journal of Cleaner Production, 2008, no. 16(17), рp. 1838—1846.

- Dryzek J.S. The Politics of the Earth: Environmental Discourses. 2nd edition. Oxford: Oxford University Press, 2005. 261 p.

- Bürgi M., Ali P., Chowdhury A., Heinimann A., Hett C., Kienast F., Mondal M.K., Upreti B.R., Verburg P.H. Integrated landscape approach: Closing the gap between theory and application. Sustainability, 2017, no. 9 (8). рр. 1371. DOI: 10.3390/su9081371

- Sayer J., Sunderland T., Ghazoul J., Pfund J.L., Sheil D., Meijaard E., Venter M., Boedhihartono A.K., Day M., Garcia C., Van Oosten C. Ten principles for a landscape approach to reconciling agriculture, conservation, and other competing land uses. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2013, no. 110(21), рр. 8349—8356.

- Arts B., Buizer M., Horlings L., Ingram V., Van Oosten C., Opdam P. Landscape approaches: A state-of-the-art review. Annual Review of Environment and Resources, 2017, no. 42, рp. 439—463. DOI: 10.1146/ANNUREV-ENVIRON-102016-060932

- Freeman R.E. Stakeholder Management: A Stakeholder Approach. Marshfield, MA: Pitman Publishing, 1984. 276 p.

- Смиренникова Е.В., Уханова А.В., Воронина Л.В. Конфликты на особо охраняемых природных территориях Арктического региона: выявление, анализ и пути решения // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2019. T. 12. № 3. С. 107—123. DOI: 10.15838/esc.2019.3.62.7

- Hausner V.H., Engen S., Muñoz L., Fauchald P. Assessing a nationwide policy reform toward community-based conservation of biological diversity and ecosystem services in the Alpine North. Ecosystem Services, 2021, vol. 49(2021), 101289. DOI: 10.1016/j.ecoser.2021.101289