Конфликты, связанные с деятельностью СМИ (на примере анализа за период 1996-1998 гг. )

Автор: О.Н. Ходанович, А. Ф. Караваев

Журнал: Психопедагогика в правоохранительных органах @pp-omamvd

Рубрика: Психологические аспекты напряженности и конфликтологии

Статья в выпуске: 1 (21), 2004 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149126266

IDR: 149126266

Текст статьи Конфликты, связанные с деятельностью СМИ (на примере анализа за период 1996-1998 гг. )

Омская академия МВД России

Статистическое наблюдение, проведенное авторами, посвящено изучению конфликтов и правонарушений, связанных с деятельностью средств массовой информации (СМИ) в Российской Федерации. Актуальность данной темы объясняется прежде всего тем, что она отражает развитие средств массовой информации на стадии становления правового государства. Объектом исследования стали конфликтные ситуации, связанные с функционированием СМИ. задачи вытекают из задач статистического исследования вообще и состоят, в частности, в получении массовых данных о состоянии изучаемого объекта, в учете явлений, оказывающих влияние на объект, анализе данных о процессе развития явлений. 11ели наблюдения определены в соответствии с потребностью информационного обеспечения по данному аспекту для формирования осведомленности общества по вопросу наблюдения и построения определенных выводов на основе полученного статистического материала

В качестве ключевых аспектов статистического наблюдения можно отмстить следующие:

-

1. Общее количество и характеристика конфликтов, связанных с деятельностью СМИ за 1996,1997 и 1998 it

-

2. Природа этих конфликтов, а также характсручас-тия в них средств массовой информации.

-

3. Степень конфликтности СМИ. Лидеры конфликтности.

-

4. География зарегистрированных конфликтов, те. распределение числа конфликтных ситуаций по субъектам Российской Федерации.

-

5. Субъекты конфликтов со средствами массовой информации.

-

6. Нарушения закона, инкриминируемые СМИ.

Если сравнивать результаты мониторинга за 1998 г. со статистикой предыдущих лет, то принципиальных различий в характере нарушений в информационной сфере не обнару жится

Однако это отнюд ь не свидетельствует о стабильности ситуации и хотя бы относительном благополучии средств массовой информации. Как показывает проведенный анализ, положение СМИ заметно ухудшилось не столько за счел прямых нарушений нрав прессы и журналистов (хотя и их было немало), сколько за счет необоснованного преследования их по обвинению в мнимых правонарушениях, что и будет показано далее.

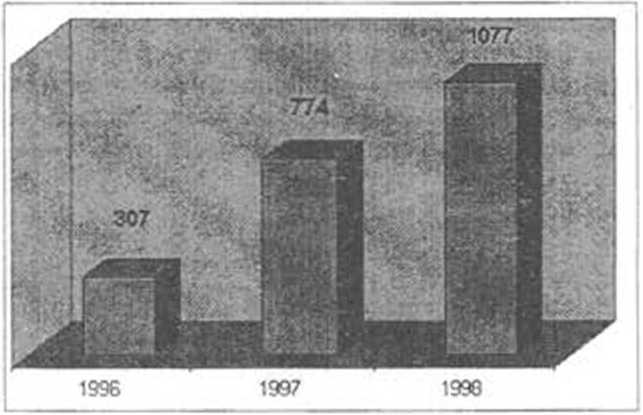

За 1998 г. было зарегистрировано 1077 сообщений о конфликтах в информационной сфере. Этот показатель в полтора раза превосходит аналогичные данные 1997 г. (см. схему 1).

Схема 1

Однако, несмотря на существенное увеличение ко-личествснных показателей, они не отражают подлинных масштабов нарушений прав в информационной сфере и многократно занижены. Вместе с тем подтвердилась зафиксированная в 1997 г. тенденция - работники СМИ стали чаще проявлять личную активность, выступая непосредственным источником информации о нарушении их прав. Так. если в 1996 г лишь 10-12,0% информации о конфликтах шло непосредственно от самих журналистов и ставных редакторов, то в 1997 г. - 38,6% и в 1998 г -46,7%. Оставшаяся часть, как и прежде, получена из публикаций, радио- и телепередач сотрудниками Фонда защиты гласности и его региональных центров.

Природа конфликтов. В 1998 г. в соотношении позиций конфликтующих сторон продолжалась уже отмеченная в прошлые голы тенденция - рост претензий к СМИ: в 1995 г - 15,0%, в 1996 г - 3 5,0, в 1997 г - 46,0, в 1998 г. -58,0%. Еще нагляднее эта тенденция прослеживается при сравнении количественного состава конфликтующих сторон. Известно, что водном конфликте может быть задействовано с каждой стороны не одно лицо, а несколько. При таком рассмотрении в качестве нарушителей журналисты и СМИ выступают чаще, чем в качестве пострадавших (табл. 1).

Отмечалась различная степень вовлеченности в конфликты журналистов печатных и электронных СМИ (табл. 2)

Как видно из приведенных данных, как и прежде, печатные СМИ примерно в 3 раза чаще, чем электронные, подвержены конфликтам и более уязвимы.

Сравнение природы конфликтов в печатных и элект-ронпых СМИ выявило, что права электронных СМИ нарушались в 48,0% случаев, а им инкриминировалось 52,0% случаев, те. электронные СМИ выступали равномерно и в роли нарушителей, и в роли потерпевших.

Конфликтность СМИ. Лидерами конфликтности три года подряд являлись: "Московский комсомолец" (включая региональные отделения), “Комсомольская правда”, “Известия”, НТВ, ОРТ, ГТРК, “Сегодняшняя газета” (Красноярский край). Этот список пополнили в 1998 г и стали активными участниками конфликтов новые СМИ (табл. 3).

Приведенный перечень наиболее конфликтных СМИ диктует необходимость.прицсльного изучения и анализа деятельности конкретных СМИ. Особого внимания заслуживает ситуация со СМИ в Красноярском крае, которые оказались в 1998 г. лидерами по числу зафиксированных конфликтов

Что же касается печатных СМИ, то здесь соотношение совсем иное. Права печатных СМИ нарушались в 30,0% случаев, а им инкриминировалось - 70,0% случаев, те. претензии к печатным СМИ предъявлялись значительно чаще, чем нарушались их права. Из этого следует, что сформулированные прежде рекомендации по “технике безопасности" для журналистов, особенно работа ющих в печатных СМИ, нс потеряли своей актуальности.

География конфликтов. Если в 1997 г были зарегистрированы конфликты в 64 субъектах Российской Федерации. то в 1998 г - в 69. По части регионов данные отрывочны и неполны, а были и такие, которые долго оставались "белыми пятнами". Информация от последних не поступала или поступала крайне скупо. Но отсутствие информации о конфликтах вовсе не означает "безоблачности” ситуации. Скорее, наоборот. Как правило. свобода слова там - абстрактное понятие, а проблемы и конфликты в жизни и деятельности журналистов и СМИ глубоко скрыты. Эго подтвердилось результатами изучения экспертами ситуации на местах в 1997 и 1998 гг (табл. 4).

Статистика свидетельствует, что уменьшилось число конфликтов в Москве от 122 до 95, но резко возросло их число на региональном уровне: более чем вдвое в Красноярском крае. Волгоградской области, вдвое в Свердловской области, в полтора раза в Липецкой области и Татарстане, в Курской,- вчетверо.

Субъекты конфликтов с журналистами и СМИ Сравним результаты последних двух лет (табл. 5).

Заметно чаше стали конфликтовать со СМИ представители исполнительной власти и органов у правления, а также общественных объединений. Среди конфликтующих, как и прежде, преобладают лица, так или иначе связанные с властью. Эго депутаты гг их помощники, главы администрации и их заместители. губернаторы и вице-губернаторы, мэры и руководители пресс-служб. В этой же группе оказались 28 представителей органов прокуратуры и 49 представителей Фемиды.

Таблица 1

|

Характер участия |

1996 |

1997 |

1998 |

|||

|

Лбе. |

% |

Лбе. |

% |

Лбе. |

% |

|

|

В качестве нарушителя |

183 |

39,5 |

533 |

52,3 |

954 |

63.4 |

|

В качестве пострадавшего |

280 |

60.5 |

486 |

47.7 |

551 |

36.6 |

|

Общее число |

463 |

100,0 |

1019 |

100,0 |

1505 |

100.0 |

Таблица 2

|

Субъекты |

1996 |

1997 |

1998 |

|

Печатные СМИ |

293 |

726 |

1097 |

|

Электронные СМИ |

180 |

208 |

353 |

Таблица 3

|

Вид СМИ |

Название СМИ |

Кол-во зарегистрированных конфликтов |

|

Печатные |

Независимая газета Российская газета Красное знамя (Липецкая область) |

11 10 20 |

|

Радиопрограмма |

Центр России (Красноярский край) |

28 |

|

Телепрограмма |

Центр России (Красноярский край) Лфонтово (Красноярский край) |

15 10 |

Сведения о наиболее конфликтных регионах в 1997 и 1998 гг.

|

Регион |

Количест во конфликтов |

|

|

1997 |

1998 |

|

|

Москва |

122 |

95 |

|

Санкт-Петербург |

43 |

46 |

|

Белгородская область |

11 |

19 |

|

Брянская область |

26 |

30 |

|

Волгоградская область |

42 |

90 |

|

Воронежская область |

44 |

57 |

|

Иркутская область |

24 |

7 |

|

Курганская область |

7 |

14 |

|

Курская область |

10 |

40 |

|

Ленинградская область |

10 |

12 |

|

Липецкая область |

22 |

31 |

|

Нижегородская область |

46 |

42 |

|

Новосибирская область |

27 |

23 |

|

Пермская область |

12 |

14 |

|

Ростовская область |

50 |

55 |

|

Свердловская область |

56 |

114 |

|

Тамбовская область |

II |

12 |

|

Тверская область |

7 |

0 |

|

Тульская область |

7 |

0 |

|

Ульяновская область |

8 |

0 |

|

Челябинская область |

10 |

19 |

|

Красноярский край |

43 |

102 |

|

Коми-ПсрмяцкиЙ автономный округ |

7 |

0 |

|

Ханты-Мансийский автономный округ |

6 |

12 |

|

Республика Башкортостан |

0 |

7 |

|

Республика Татарстан |

0 |

33 |

|

Краснодарский край |

0 |

7 |

|

Приморский край |

0 |

7 |

|

Ставропольский край |

0 |

9 |

|

Владимирская область |

0 |

7 |

|

Ивановская область |

0 |

8 |

|

Калининградская область |

0 |

7 |

|

Калужская область |

0 |

8 |

|

Кемеровская область |

0 |

7 |

|

Рязанская область |

0 |

25 |

|

Тюменская облает ь |

0 |

10 |

Вид участия журналистов и СМИ в конфликте

Участие в конф шктах печатных и электронных СМИ (в абса потных пока илтелях)

11адо заметить, что все ведомства стали шрсссивиее в отношениях со СМИ. (Яш предьяачяют претензии к СМИ в 1,5 раза чаще, нежели СМИ - к у казанным структурам.

Следует добавить, что. как видно из таблицы, в 1998 г. чуть меньше, чем прежде, оказалось конфликтующих.

отнесенных к категории “Физические лица”. Однако статус вошедших в эту группу остался неизменным. Здесь преобладают кандидаты в дспутаты разных уровней и их доверенные лица, бывшие руководители различных ведомств (министры, губернаторы, начальники упранле-

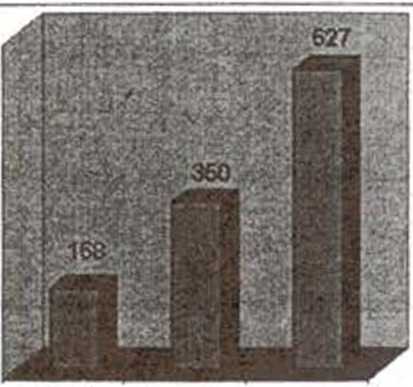

Нарушения, инкриминируемые СМИ. Из общего обзора информационных конфликтов следует, что из года в год возрастал удельный вес претензий и правонарушений. инкриминируемых СМИ (или приписываемых им), а соответствсюю. сокращалась ежегодная доля нарушений прав СМ И и журналистов (схема 2). Действительно ли положение российской прессы становилось все более благополучным? Или, наоборот, работники средств массовой информации все чаще совершали правонарушения? Первичные данные подтверждают это.

Схема 2

1996 1997 1998

Число нарушений, инкриминируемых СМИ

Однако при оценке приведенных данных нужно на-помнить, что квалификация конфликта в качестве нару-шения, вызванного действиями работников СМИ, определялась на основе первичных сообщений и не отражала подлинной правовой природы события. Дальнейшее отслеживание этих конфликтов, углубленный анализ их причин и действий участников принципиально меняют правовую оценку огромного числа нарушений. Как и в 1997 г., около трети правонарушений, приписываемых СМИ. следовало бы числить нарушениями прав СМИ, ибо необоснованное их обвинение является формой гонения и давления на редакции и журналистов. Весьма примечательны в этой связи изменения в структуре пра-вонарушений. инкриминируемых СМИ (табл. 6).

Является значительным рост числа исков по поводу ущемления чести, достоинства и деловой репутации прессы. По сравнению с 1996 г. их количество возросло почти вчетверо. Судебное преследование было и остается самым распространенным средством властей разного калибра отомстить журналистам и усмирить редакции. выступающие с критическими материалами и разоблачениями. Но вот что привлекает внимание: при количественном росте этих дел их удельный вес в массиве всех нарушений стал замелю ниже (от 72,9% в 1997 г. до 64,7% в 1998 г.). Объясняется это не снижением роли судов в информационных конфликтах (она по-прежнему является определяющей), а небывалым ростом числа конфликтов другого типа - административных правонару-шений, разрешаемых в несудебном порядке. Это, во-первых, нарушения регистрационных и лицензионных правил. число которых выросло с 18 в 1997 г. до 89 - в 1998 г. Во-вторых, это были нарушения, связанные с предвыборной агитацией и публикацией обязательных сообщений. Их оказалось вчетверо больше, чем прежде, - 55 случаев.

Количественный рост других нарушений СМИ также заметен, хотя и не столь значителен. Но если даже (как предлагалось) исключить необоснованные претензии и незаслуженные обвинения прессы и журналистов, количество правонарушений с их стороны в истекшем году существенно возросло. Чем же это объясняется? Дело в том. что 1998 г. с точки зрения общественно-политической оказался генеральной репетицией предстоящих “больших" выборов парламента и президента в последующем. Об этом в первую очередь свидетельствует география правонарушений, связанных с деятельностью СМИ. Как показано выше, максимальное количество сообщений о конфликтах поступило из тех регионов, где проходили выборы губернаторов, представительных органов субъектов Федерации и органов местного самоуправления (Красноярский край. Свердловская обл., Ростовская обл., Санкт-Петербург и др.). При этом на местах проходила отработка избирательных технологий использования СМИ, направленных на устранение конкурентов в избирательной борьбе и обеспечение победы “своих” кандидатов, в том числе пиратскими, противозаконными, безнравственными методами.

Почти половина правонарушений, инкриминируемых СМИ, приходится на период избирательных кам-

Правонарушения, инкриминируемые СМИ, (абс. число/%)

С общественно-политической ситуацией связан и еще один фактор роста числа правонарушений, инкри минируемых СМИ. Это -активизация деятельности регистрирующих. контролирующих и правоохранительных органов. Несколько более принципиальной в заключительном периоде стала реакция на экстремистские вы-ступления прессы, более придирчивыми - проверки со-блюдения регистрационных и лицензионных правил, исполнения информационного, избирательного и иного законодательства, относящегося к деятельности СМИ

Резюмировать настоящее статистическое наблюдение, кроме тех промежуточных выводов, которые были сделаны по ход)' рассмотрения конкретных вопросов, можно двумя выводами.