Конфуцианская этика войны в контексте древнекитайского мифа о транзите власти

Автор: Кочеров О.С.

Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv

Рубрика: Philosophia perennis

Статья в выпуске: 3 (69), 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье дан анализ этических воззрений на войну авторов «Лунь юй» и «Мэн-цзы» в контексте их отношения к персонажам мифа о транзите власти. Несмотря на ряд сходств (предпочтение «этики мира», неприятие агрессии, акцент на jus post bellum ), «Мэн-цзы» отличается от «Лунь юй» в следующих аспектах: приоритизация справедливости, а не политического порядка; акцент на легитимности, а не законности; народоориентированность, а не нормоориентированность; развитие дискурса jus in bello ; допустимость восстания, выливающаяся в положительную оценку «бунтаря» У-вана и критику «отказников» Бо И и Шу Ци.

Этика войны, справедливое восстание, конфуцианство, «лунь юй», «мэн-цзы», бо и, шу ци, политический миф

Короткий адрес: https://sciup.org/170206308

IDR: 170206308 | УДК: 172.4 | DOI: 10.24866/1997-2857/2024-3/70-81

Текст научной статьи Конфуцианская этика войны в контексте древнекитайского мифа о транзите власти

В последние десятилетия в западной и китайской академической среде возник значительный интерес к древнекитайской этике войны1.

Классическая китайская философия зародилась в эпоху Восточной Чжоу (770–256 гг. до н.э.) в условиях упадка правящего дома и противоборства удельных княжеств за возможность основать новую династию. Китайские мыслители пытались остановить или хотя бы ограничить насилие в межгосударственных отношениях, что привело к возникновению ряда этико-военных теорий. Особое внимание при их исследовании уделяется конфуцианской этике войны: в меньшей степени самому Конфуцию (551– 479 гг. до н.э.), в большей – его последователям, Мэн-цзы (371–289 гг. до н.э.) и Сюнь-цзы (310–238 гг. до н.э.). При этом сущности этой традиции даются разные оценки2.

Некоторые авторы вслед за Дж. Фэйрбэнком [16, p. 7] заявляют о «пацифистском уклоне» конфуцианства. При этом обычно имеется в виду не абсолютный, «дистиллированный» пацифизм, а нечто близкое к теории справедливой войны. Речь часто идет о «нежелании использовать силу в межгосударственных отношениях» [19, p. 257] или об «оборонительной стратегической культуре», в рамках которой «наступательные кампании инициируются лишь для наказания, сдерживания и усмирения, а не для уничтожения» [17, p. 26–27]. Зачастую ставится знак равенства между конфуцианской этикой войны и этико-военным мышлением имперского Китая в целом. Историческое расширение «конфуцианского» Китая при этом объясняется тем, что оно происходило либо мирным путем (например, в рамках модели «водоворота» Чжао Тинъяна [35]), либо при некитайских династиях [17, p. 26], либо через самооборону [34, p. 79].

Смешение пацифизма и теории справедливой войны и неубедительность гипотез о мирном расширении Китая привели к критическому переосмыслению «мифа о китайском пацифизме» [33, p. 200–202]. Появились работы, в которых конфуцианская этика войны характеризуется как теория справедливой войны, многие принципы которой схожи с критериями легитимности современной западной теории справедливой войны3 [30]. Вариацией этого подхода является теория «двух миров» Д. Белла [13] и Ни Лэсюна [27], согласно которой в идеальной политической системе конфликтам нет места, но в неидеальном мире необходимо действовать в рамках теории справедливой войны. Наконец, некоторые исследователи отказываются от тезиса о единстве конфуцианской этики войны и противопоставляют пацифизм Конфуция и Мэн-цзы теории справедливой войны Сюнь-цзы [32].

В ответ на это «пацифисты» выдвинули контраргумент: хотя конфуцианцы допускают войну, планка легитимности так высока, что никакой реальный конфликт не может отвечать необходимым условиям [18]. Описания идеализированных конфликтов древности в конфуцианских трактатах лишь показывают современным князьям, как далеки они в своей добродетели и компетентности от легендарных совершенномудрых ( шэн 聖 ) правителей, и убеждают их заняться не войнами, а развитием своего государства. Именно из-за этого, по мнению Ло Пхинчхена, в китайском контексте и не возникло четко оформленной теории справедливой войны наподобие западной [24]. В связи с этим сторонники такого подхода часто говорят о конфуцианстве как о «пацифистской теории справедливой войны» [15, p. 253].

Таким образом, дебаты о сущности конфуцианской этики войны далеки от завершения. В то же время многим тематическим исследованиям присущ ряд недостатков. Во-первых, как уже было сказано ранее, этике войны Конфуция уделяется мало внимания – вероятно, из-за того, что в «Лунь юй», основном ассоциируемом с философом тексте, мало суждений о войне. В итоге конфуцианская этика войны предстает как единая традиция, между представителями которой нет значимых разногласий, а Конфуций как бы вписывается в эту традицию «задним числом». Так, Д. Вайат предлагает опираться на взгляды Мэн-цзы как важнейшего последователя Конфуция, чтобы с помощью первого закрыть пробелы в этике войны последнего [31, p. 240].

Во-вторых, при анализе этики войны Конфуция исследователи зачастую опираются не только на «Лунь юй», но и на другие ассоциирующиеся с философом трактаты (например, «Записки о благопристойности» или летопись «Вёсны и осени» и комментарии к ней). Иными словами, этику войны Конфуция пытаются реконструировать на основе ряда текстов, создатели которых могли иметь различные взгляды на этику войны и разные интенции. Такой подход позволяет понять, как последующие поколения китайских мыслителей понимали

Конфуция, но не помогает раскрыть эволюцию китайской этико-военной традиции.

В-третьих, во многих исследованиях восточ-ночжоуская политическая система уподобляется современной международной конфигурации. Такая концептуализация, однако, не учитывает ни специфики древнекитайского политического сознания и языка (т.е. отсутствия концептов «суверенность», «национальное государство» и т.д.), ни сложной системы отношений между древнекитайскими княжествами и правящим домом. В результате в тематических работах зачастую игнорируется проблема «справедливого восстания»4, которая в древнекитайском политическом контексте (где далеко не всегда очевидно, характеризовать ли кампанию как «войну» или как «восстание») неразрывно связана с проблемой «справедливой войны».

В-четвертых, в исследованиях древнекитайской этики войны почти никогда не задействован анализ политического мифа о транзите власти. Поскольку этот миф непосредственно связан с вопросом о справедливом восстании (или справедливой войне), обращение к нему позволило бы выявить важные нюансы в конфуцианской и, шире, древнекитайской этике войны.

В связи с этим в настоящей работе предпринята попытка выявить сходства и различия в этике войны Конфуция, данной в «Лунь юй», и этике войны Мэн-цзы, представленной в одноименном трактате, в контексте их отношения к персонажам политического мифа о транзите власти, теснее всего связанным с этико-военными проблемами: правителям Вэнь-вану и У-вану и братьям Бо И и Шу Ци.

Древнекитайские транзиты власти

В 1075 г. до н.э. на престол древнекитайского государства Шан 商 (ок. 1600–1046 гг. до н.э.) взошел ван Ди Синь (帝辛), в традицион- ной историографии описывающийся как жестокий и развращенный правитель. В то же время в Чжоу (周), вассальном государстве Шан, правил добродетельный Цзи Чан (姬昌), вошедший в историю под именем Вэнь-ван (文王). Он завоевал нескольких зависимых от Шан государств и, вероятно, в какой-то момент объявил себя ваном, т.е. равным Ди Синю5, но все же не выступил против последнего. Войну с Шан начал уже сын Вэнь-вана, У-ван (武王). В 1046 г. шанские войска потерпели поражение, Ди Синь покончил с собой и чжоусцы стали новыми хозяевами древнекитайского политического пространства.

Для легитимации захвата они разработали концепцию Небесного мандата ( тянь мин 天 命 ). Согласно ей, Небо ( тянь 天 ), высшая сакральная инстанция, выбирало наиболее добродетельного человека и делало его правителем древнекитайской ойкумены, Сыном Неба ( тянь цзы 天子 ). Мандат передавался по наследству до тех пор, пока правящий дом не утрачивал добродетель. Тогда Небо вручало мандат другому актору, который свергал царствующую династию и основывал новую. Чжоусцы также заявили, что авторами этой концепции были сами шанцы, которые низложили Цзе ( 桀 ), недобродетельного монарха государства Ся ( 夏 , ок. 2070–1600 гг. до н.э.).

Как отмечает Сара Аллан [12], вскоре к этим двум эпизодам транзита власти добавились еще три: между легендарными совершенномудрыми Яо ( 堯 ) и Шунем ( 舜 ), Шунем и Юем ( 禹 ), Юем и государством Ся. Во всех этих эпизодах взаимодействуют мотивы передачи власти по наследству и по достоинству. В первых трех случаях совершенномудрые правители, разочарованные в своих наследниках, передают бразды правления добродетельным простолюдинам. В последних двух (транзит Ся-Шан-Чжоу) смена власти происходит уже насильственно, но глубинная ее суть остается прежней: «династический» принцип передачи власти нарушается из-за недобродетельности монарха и временно заменяется на «меритократический».

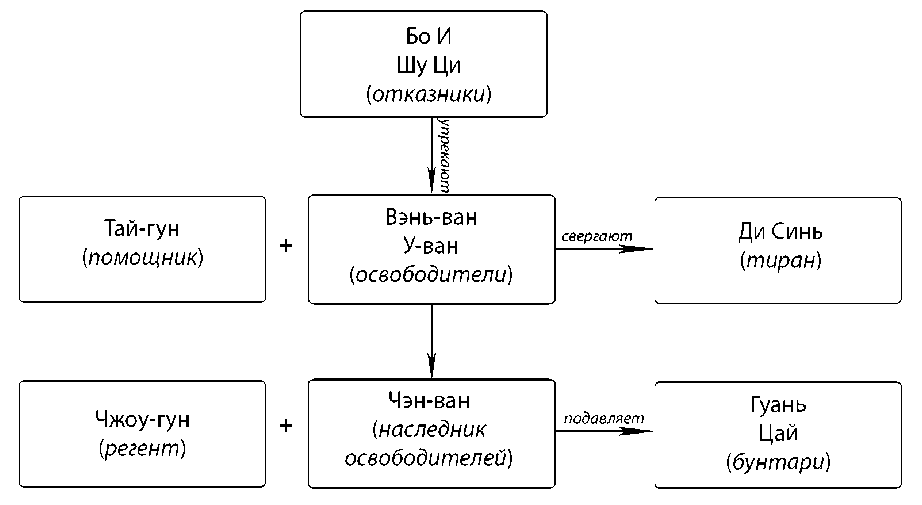

Помимо правителей и наследников в политическом мифе есть и другие персонажи (Рис. 1), среди которых особо выделяются «отказники» – добродетельные мужи, которые в рамках первых трех транзитов отвергают предложение взойти на престол, а при последних двух упре-

Рис. 1. Персонажи древнекитайского мифа о транзите власти (на основе: [12])

кают «освободителей» в кровопролитии. В эпизоде с транзитом Шан-Чжоу в качестве отказников выступают братья Бо И ( 伯夷 ) и Шу Ци ( 叔齊 ).

Бо И и Шу Ци как персонажи мифа о транзите власти

Историю братьев можно разделить на две части. Первая часть в изложении историка Сыма Цяня (ок. 145–86 гг. до н.э.) в 61 главе «Исторических записок» звучит следующим образом: «Бо И [и] Шу Ци были сыновьями правителя [ княжества ] Гучжу. Отец хотел поставить [наследником] Шу Ци. Когда же отец умер, Шу Ци уступил [власть] Бо И. [Но] Бо И сказал: « [Таково] повеление отца », - и затем покинул [княжество]. Шу Ци тоже не согласился занять [престол] и покинул его (княжество. – прим. авт. ), [а] народ княжества возвел [на престол] среднего сына»6.

Вторая часть истории братьев непосредственно связана с транзитом Шан-Чжоу: « Затем Бо И [и] Шу Ци услышали, что Предводитель запада7 [ по имени ] Чан умеет заботиться о престарелых, [и задумались:] почему бы не отправиться [к нему]? [Но] когда добрались [ туда ] , Предводитель запада [ уже ] умер, а У-ван, прихватив [поминальную] дощечку с ти-

Инь ( 殷 ) – альтернативное название Шан.

2024 • № 3 • ГУМАНИТАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ И НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 73

тулом [отца] «Вэнь-ван», [ отправился на ] восток покарать [иньского8] Чжоу [Синя]. Бо И [и] Шу Ци, остановив лошадь [вана], стали увещевать [ его ] : “[Когда] отец умер, [но еще ] не погребен, тогда хвататься за щит и копье – можно ли назвать [это] сыновьей почтительностью ? [Когда] подданый убивает государя - можно ли назвать [это] человеколюбием?” Свита хотела зарубить их, [но] Тай-гун сказал: “Это люди долга”. Их взяли под руки и увели. [ Когда ] У-ван уже усмирил иньскую смуту, Поднебесная признала главенство Чжоу. Но Бо И [и] Шу Ци устыдились этого [ и из чувства ] долга не [ стали ] есть чжоуское зерно . Укрывшись на горе Шоуян, [ они ] собирали дикие травы и [лишь] ими питались… Так они умерли от голода на горе Шоуян».

Хотя братья упоминаются и в более ранних текстах, упоминания обычно фрагментарны. Так, в «Чуских строфах», антологии поэзии времен Сражающихся Царств (403–221 гг. до н.э.), говорится: «Бо И голодал на [горе] Шоуян. Ах! один [он был] бескорыстен, чист и нетерпим [ко злу]! А [имя] Шу Ци – проходит время, а [оно лишь сияет] все ярче» (伯夷餓於首陽. 獨廉潔 而不容兮, 叔齊久而逾明) [11]. В «Мэн-цзы» в 13 чжане первой части главы «Ли Лоу» сообщается следующее: «Бо И бежал от [иньского] Чжоу и обитал на берегу Северного моря, но когда услышал, что возвысился Вэнь-ван, то, воспрянув, молвил: “А почему бы не вернуть- ся? Я слышал, что Предводитель запада умеет заботиться о старых [людях]”»9.

Иногда встречаются и отличия от версии Сыма Цяня. Так, в 14 главе легистского трактата «Хань Фэй-цзы» сообщается: «В древности были Бо И и Шу Ци. У-ван уступил им Поднебесную, но [они] не взяли [ее и] оба умерли от голода [на] горе Шоуян» ( 古有伯夷 , 叔齊者 . 武王讓以天下而弗受 , 二人餓死首陽之陵 ) [5]. Структурно эта версия легенды ближе к первым трем эпизодам транзита власти, чем версия Сыма Цяня: ван предлагает мудрецам воцариться, они отвергают предложение и возвращаются к отшельничеству (в «Записках» же вводится дополнительный эпизод с отказом братьев от престола родного княжества). Но важное отличие от первых трех мифов в том, что Бо И и Шу Ци совершают самоубийство. Возможная причина может быть найдена в описании судьбы У Гуана ( 務光 ), отказника времен транзита Ся-Шан, в 22 главе трактата: «Тан напал на Цзе и убоялся, что Поднебесная назовет его алчным. Поэтому [он] тогда уступил Поднебесную У Гуану. Но [затем Тан] убоялся, что У Гуан примет ее. Тогда [Тан] послал к нему людей сказать: “Тан убил правителя и желает, [чтобы] дурная слава [из-за этого] пошла о вас, поэтому и уступает вам Поднебесную”. Поэтому У Гуан бросился в реку» ( 湯以伐桀 , 而恐天下言己為貪也 . 因乃讓天下於務光 . 而恐務光之受之也 . 乃使人 說務光曰 : 「湯殺君而欲傳惡聲于子 , 故讓天下 於子 . 」務光因自投於河 ) [5]. Вероятно, братья тоже увидели в предложении У-вана скрытые мотивы и решились на самоубийство ради сохранения чести.

Наконец, еще одна версия мифа встречается в даосском трактате «Чжуан-цзы» и, с изменениями, в компиляции философских работ III в. до н.э. «Вёсны и осени господина Люй». Здесь У-ван, еще не выступивший против Ди Синя, заключает союзы с шанской знатью (в «Чжуан-цзы» он предлагает союз и Бо И с Шу Ци). Братья осуждают У-вана за то, что он лишь «заменяет тиранию мятежом» ( и луань и бао 以亂 易暴 ) [6]. Как и в других вариантах мифа, они умирают голодной смертью.

Таким образом, во всех версиях мифа Бо И и Шу Ци негативно относятся к свержению Ди Синя. Но причины такого отношения разные. Хань Фэй иллюстрирует историей братьев тезис об общественных отношениях как постоянной борьбе за власть. В Чжуан-цзы Бо И и Шу Ци проповедуют отказ от принуждения и насилия как способов достижения политического порядка. В конфуцианской же версии Сыма Цяня У-ван виноват как в бунте против сюзерена, так и в невыполнении обязательств по отношению к отцу – он пренебрег периодом траура. Иными словами, как и прочие персонажи политического мифа, Бо И и Шу Ци воплощают в себе определенную нравственную и политическую позицию, которая используется и реинтерпретиру-ется представителями различных философских школ для обоснования их положений. Так, по мнению А. Берковица, «Бо И восхвалялся Конфуцием и “конфуцианской” традицией за свои нравственные воззрения, был героем для школы земледельцев, а в “даосских” трактатах описывался как нравственный отщепенец, ничем не лучше разбойника Чжи» [14, p. 61]. В связи с этим небезынтересно рассмотреть, как Конфуций и Мэн-цзы оценивают братьев и как эти оценки встраиваются в их этику войны.

Этика войны «Лунь юй»

Сторонники «конфуцианского пацифизма» часто ссылаются на чжан 1 главы 15 «Лунь юй» (ЛЮ 15.1), где Конфуций отказывается говорить о войне с князем Лин-гуном ( 靈公 ). Тем не менее, этот отрывок свидетельствует скорее о том, что военные вопросы можно обсуждать лишь с морально компетентным правителем, а не с кем-то вроде Лин-гуна (о котором в ЛЮ 14.19 сообщается, что он «не имеет пути», у дао 無道 ). Один из компонентов такой моральной компетентности – приверженность мирным способам разрешения конфликта (см., напр., ЛЮ 14.16).

То, что Конфуций в определенных ситуациях был готов говорить о войне, видно из ЛЮ 14.21. Узнав о том, что сановник княжества Ци (齊) Чэнь Чэнцзы (陳成子) убил своего правителя, Конфуций обратился к князю Лу (鲁) с просьбой покарать его (тот, впрочем, направляет Конфуция решать этот вопрос с главами трех семей, которым принадлежит реальная власть в Лу). Здесь важны два момента. Во-первых, Конфуций призывает выступить не против законного правителя другого государства (и уж тем более не Сына Неба), а против подданного, совершившего грубейшее нарушение политико-нравственных норм. Во-вторых, инициировать карательную экспедицию может только законный правитель, даже если он не обладает реальной властью. Конечно, как сообщается в ЛЮ 16.2, в идеале таким правом обладает лишь Сын Неба. Но если правящий дом в упадке, говорится далее, за поддержание порядка отвечают стоящие ниже в социальной иерархии акторы: удельные князья-чжухоу (諸侯), сановники-дафу (大夫) и, наконец, их слуги.

В то же время некоторые войны для Конфуция недопустимы вне зависимости от того, кто инициирует их. Так, в ЛЮ 16.1 сообщается, что Цзи ( 季 ), одна из семей, узурпировавших власть в Лу, собиралась напасть на небольшое княжество Чжуаньюй ( 顓臾 ). Жань Цю ( 冉求 ), ученик Конфуция и заведующий делами семьи Цзи, пытается оправдать агрессию самообороной: якобы Чжуаньюй находится слишком близко к крепости семьи Цзи и однажды сможет воспользоваться этим для нападения. Конфуций, однако, заявляет, что эту проблему нужно решать не военным путем, а улучшением социально-экономического положения в собственном княжестве. У такого государства не будет врагов, поскольку народы других княжеств будут восхищены его процветанием и сами захотят служить ему.

Как же Конфуций оценивает кампанию против Ди Синя? Показательно, что У-ван упоминается всего три раза. В ЛЮ 19.22 ученик Конфуция заявляет, что путь Вэнь-вана и У-вана не погиб, но продолжает жить в людях, поэтому недостатка в учителях у Конфуция не было. В ЛЮ 8.20 сообщается, что у У-вана было десять министров. С точки зрения этики войны важнее упоминание в ЛЮ 3.25: «Учитель сказал о Шао: “Предельно красиво и предельно благо”. Об У сказал: “Предельно красиво, [но] не предельно благо”» ( 子謂韶 , 「盡美矣 , 又 盡善也 . 」謂武 , 「盡美矣 , 未盡善也」 .) [10]. «Шао» – это музыкальное произведение времен правления Шуня, а «У» – музыка времен У-вана, сотворенная по случаю свержения Ди Синя. В традиционном комментарии Хуан Каня ( 皇侃 , 488–545 гг.) говорится: «Поднебесная обрадовалась, что У-ван прислушался к народу и напал на Цзе (Ди Синя. – прим. авт. ). Так случилось, что это соответствовало сердцу того времени. Поэтому [«У»] предельно красиво. Но [когда] подданный нападает на правителя, принцип в таком действии не благой. Поэтому [и] сказано, что [«У»] не предельно благо» ( 天 下樂武王從民而伐紂 . 是會合當時之心 . 故盡美 也 . 而以臣伐君 . 於事理不善 . 故云未盡善也 .) [9].

Хотя существуют и иные интерпретации этого отрывка (см., напр.: [28, p. 129]), большинство комментаторов соглашается, что несоблюдение подданым обязательств перед правителем, особенно выливающееся в вооруженную борьбу, не является оптимальным способом разрешения политических проблем.

Вэнь-ван упоминается не чаще своего сына, но с гораздо большим почтением. Так, в ЛЮ 9.5 Конфуций говорит: «Вэнь-ван уже мертв, [но разве] культура- вэнь не здесь [во мне]?» ( 文王 既沒 , 文不在茲乎 ?) [10]. С точки зрения этики войны интереснее ЛЮ 8.20: «[Хотя] из трех третей Поднебесной [Вэнь-ван] владел двумя, использовал [он] их для служения Инь. О добродетели Чжоу можно сказать, что [тогда] она [была] предельна» ( 三分天下有其二 , 以服事殷 . 周之德 , 其可謂至德也已矣 .) [10]. Хотя поведение Вэнь-вана не противопоставляется действиям У-вана напрямую, сложно не увидеть здесь критику в адрес последнего.

Какова же оценка Бо И и Шу Ци? В ЛЮ 7.15 они называются «достойными людьми древности» ( гу чжи сянь жэнь 古之賢人 ), «искавшими и обретшими человеколюбие» ( цю жэнь эр дэ жэнь 求仁而得仁 ). Кроме того, здесь и в ЛЮ 5.23 также утверждается, что они не держали обиды ( юань 怨 ) – чувство, как отмечает М. Инг, в «Лунь юй» обычно порицаемое [20, p. 113]. А ЛЮ 14.1 косвенно одобряет поступок братьев: «[Когда] в государстве есть путь, кормись [в нем]. [Когда] в государстве нет пути, кормиться [в нем] постыдно» ( 邦有道 , 穀 . 邦無 道 , 穀 , 恥也 .) [10].

Наиболее интересно высказывание в ЛЮ 18.8: «Не отступились от своих устремлений, не покрыли себя позором – [таковы были] Бо И и Шу Ци!… Я же от [всех] них отличен – не имею [всегда] дозволенного, не имею [всегда] недозволенного» ( 不降其志 , 不辱其身 , 伯夷 , 叔 齊與 ! … 我則異於是 , 無可無不可 .) [10]. Можно ли на основе этого отрывка считать Конфуция моральным релятивистом, могущим поддержать восстание против законного правителя?

В 17 главе Конфуций действительно заявляет о готовности служить сомнительным акторам. Так, в ЛЮ 17.1 и 17.5 он соглашается отправиться к управляющим делами клана Цзи, которые восстали против своих хозяев, узурпировавших власть в княжестве. При этом, однако, не совсем понятна его цель. Сам он говорит, что хочет «превратить его (Лу. – прим. авт. ) в [новое] Чжоу на востоке» ( ци вэй дун Чжоу 其為東

周 ) [10]. Ни Пэйминь с опорой на традиционные комментарии утверждает, что Конфуций хочет воспользоваться восстанием и восстановить в Лу законного правителя [28, p. 393], но этот отрывок можно прочесть и иначе – например, как желание Конфуция урегулировать конфликт мирным путем. Но даже если философ поддерживает восстание в этом случае, едва ли он одобряет и свержение Ди Синя. В 17.1, 17.5 и 17.7 восстают не против законных правителей княжеств (и уж тем более Сына Неба), а против тех, кто отстранил последних от власти. В этом отношении У-ван ближе к Чэнь Чэнцзы. При этом цареубийство в ЛЮ 11.24 Конфуций критикует.

В связи с этим едва ли можно прочесть последнюю фразу Конфуция из ЛЮ 18.8 как одобрение «справедливого восстания». Вероятно, смысл этой реплики в том, что он, в отличие от Бо И и Шу Ци, готов пойти на компромисс и служить сомнительному правителю в попытке «перевоспитать» его (впрочем, если тот не прислушивается к наставнику, следует от него уйти). Поэтому можно лишь наполовину согласиться с мнением В.А. Рубина о том, что братья воплощают в себе идеал моральной независимости философа от правителя, столь важный для Конфуция, что он решил проигнорировать их критику в адрес У-вана [1, с. 108]. Конфуций, видимо, не столько игнорирует эту критику, сколько разделяет ее. Но совершение зла во благо (в случае У-вана) или неясные намерения (в случае бунтарей из 17 главы) не могут быть причиной отказаться взаимодействовать с «запятнанным» актором.

Из этого можно заключить, что критерий легитимности военных действий для Конфуция – их соответствие ритуальному порядку10. Война допустима только тогда, когда ее инициирует законный актор (в идеале – Сын Неба), и только если ее цель – восстановление попранной политической нормы. Точно так же и восстание парадоксальным образом дозволено лишь для возвращения на престол законного правителя.

Этика войны «Мэн-цзы»

Во многих аспектах этики войны Мэн-цзы солидарен с Конфуцием. Он так же считает, что гуманное правление (жэнь чжэн 仁政) гораздо эффективнее для реализации политических интересов государства, чем война. Так, в пятом чжане первой части главы «Лянский царь милостивый» (МЦ 1.5) он говорит, что такая политика – лучший способ вернуть территории, захваченные вражескими государствами. Мэн-цзы так же критикует захватнические войны, приводя, в частности, моральный аргумент (войны – ужасное преступление, МЦ 7.14) и аргумент от баланса сил (остальные государства объединятся против агрессора, МЦ 1.7). Наконец, как и Конфуций, Мэн-цзы считает, что порой военное вмешательство необходимо. Тем не менее, критерии здесь уже иные.

Ярче всего этика войны Мэн-цзы проявляется в эпизоде с захватом государства Янь ( 燕 ). В МЦ 4.8 описывается, как правитель Янь Цзы-куай ( 子噲 ) передал престол не сыну, а министру Цзычжи ( 子之 ) (любопытный параллелизм с политическим мифом), что привело к гражданской войне. Сановник княжества Ци спросил у Мэн-цзы, можно ли напасть на Янь. Тот ответил: «Можно… Цзыкуай не должен был отдавать Янь другому, а Цзычжи не должен был принимать от него Янь». Но когда Ци одержало победу, Мэн-цзы заявил, что оно не имело права вторгаться в Янь: «Порученец Неба – вот кто может на него (Янь. – прим. авт. ) напасть… А одно Янь сталкивать с другим Янь – как можно было бы в этом убеждать?»

Этот отрывок важен в нескольких отношениях. Во-первых, здесь появляется фигура «порученца Неба» ( тянь ли 天吏 ). Из МЦ 3.5 можно заключить, что это правитель, который осуществляет в своем государстве конфуцианскую социально-экономическую политику, из-за чего пользуется авторитетом среди других государств. Порученец Неба отличается от гегемона ( ба 霸 ), доминирующего благодаря мощи, а не добродетели. Именно порученец в условиях упадка правящего дома является единственным легитимным инициатором карательных экспедиций. Эта же мысль повторяется и в МЦ 14.2: «Карательный поход – [это когда] высший наказывает низшего. А враждующие княжества не ходят карательным походом друг на друга». Поскольку правитель Ци, с точки зрения Мэн-цзы, не был порученцем, Ци не имело права выступать против Янь. Таким образом, по сравнению с Конфуцием Мэн-цзы значительно сужает круг политических акторов, могущих проводить карательную экспедицию.

Во-вторых, хотя Мэн-цзы и заявляет, что Янь повинно во все том же нарушении ритуальных норм, в МЦ 2.11 сообщается, что яньского государя необходимо было покарать за жестокое обращение со своим народом. Эта же причина дана и при описании карательного похода Чэн Тана ( 成湯 ), первого государя Шан, против правителя княжества Гэ ( 葛 ) в МЦ 6.5.

Благополучие народа становится не только причиной карательной экспедиции, но и верификатором ее легитимности11. С одной стороны, угнетаемый народ должен высказывать недвусмысленное одобрение «карательной армии», встречать ее «корзинами еды и кувшинами питья» (МЦ 2.10). С другой стороны, необходимо должное завершение похода – введение «гуманного правления». В МЦ 2.11 сообщается, что хоть правитель Ци и освободил яньцев от тирана, он лишь занял его место и продолжил их угнетать, что настроило против него и народ Янь, и другие государства. При этом, по всей видимости, критерий послевоенного урегулирования жизни народа (аспект jus post bellum ) для Мэн-цзы важнее, чем легитимность актора (аспект jus ad bellum ). Истинный порученец Неба не может не позаботиться о народе покаранного тирана (иначе он не мог бы считаться порученцем). Но хотя правитель Ци не был легитимным актором, он мог, как следует из дискурса о «пристойной ошибке» ( и го 宜過 , МЦ 4.9), загладить свою вину, установив в Янь гуманные порядки, и тем самым приблизился бы к статусу порученца.

Наконец, благополучие народа необходимо учитывать и при проведении карательной экспедиции (аспект jus in bellum ). Поскольку народ понимает искренность намерений порученца, никто не выйдет на защиту тирана. «Война» в таком случае происходит фактически бескровно (МЦ 14.3), и ее жертвой в идеале становится один лишь недобродетельный правитель (у народа «отнял[и]… только злодея», МЦ 6.5).

С учетом такой народоориентированнности этики войны Мэн-цзы неудивительно, что переосмысляется и отношение к «справедливому восстанию». Это отражается и в описании персонажей политического мифа. Действия

Вэнь-вана и У-вана оказываются одинаково верными – опять же потому, что соответствовали желаниям народа. Так, в МЦ 2.10 на вопрос о том, можно ли аннексировать Янь, дается следующий ответ: «Если станете брать его, и народ Янь будет рад, то берите. Из людей древности, кто так поступал, был У-ван . Если станете брать его, и народ Янь не будет рад, то не берите. Из людей древности, кто так поступал, был Вэнь-ван ». Почему же народ Шан был еще не готов к свержению Ди Синя во времена Вэнь-вана? Ответ дается в МЦ 3.1: тогда «еще частично сохранялись… прежние обычаи, доброе правление, и также были… достойные мужи, вместе помогавшие ему…». Таким образом, пока в государстве есть представители политической элиты, могущие восстановить порядок, экспедиция против него будет нелегитимна. При этом, хотя основным методом элиты должно быть увещевание правителя, она может и свергнуть его (МЦ 10.9).

В МЦ 2.3 тождественность Вэнь-вана и У-вана подчеркивается параллелизмом. Когда на Чжоу напало племя ми ( 密 ), Вэнь-ван выступил против врагов и «одной [вспышкой своего] гнева принес покой народу Поднебесной». Так же характеризуется и поход У-вана против Шан. Тождественными оказываются не только Вэнь-ван и У-ван: Ди Синь, Сын Неба, приравнивается к варварам. Эта мысль развивается в МЦ 2.8, где заявляется, что У-ван и Чэн Тан не совершали цареубийства, а лишь покарали преступников.

Каково же отношение Мэн-цзы к «отказникам»? С одной стороны, в МЦ 10.1 Бо И описывается как совершенномудрый и «незапятнанный» ( цин 清 ) муж, под влиянием истории о котором «алчные делаются бескорыстными, а робкие – решительными». Хотя его превосходит Конфуций, чья главная определяющая добродетель – «своевременность» ( ши 時 ), между ними есть важное сходство: «если надо было бы для обретения Поднебесной совершить одну несправедливость, предать убийству одного невинного, никто [из них] не стал бы делать [этого]» (МЦ 3.2). Интересно, что Мэн-цзы умалчивает о том, готовы ли были Конфуций и Бо И в тех же целях предать убийству одного виновного (Ди Синя).

С другой стороны, в «Мэн-цзы» встречается и довольно суровая критика. Так, в МЦ 3.9 про Бо И говорится: «[если он] стоял бы рядом со своим односельчанином, и у того была бы шап- ка набекрень, то без оглядки ушел бы от него, [опасаясь] как бы не запачкаться». Мэн-цзы заключает: «Бо И чопорен (ай 隘) ... Но чопорности… благородный муж не следует».

Позиция братьев критикуется и косвенно, через оценку в МЦ 6.10 взглядов Чэнь Чжунцзы ( 陳仲子 )12, благородного мужа, который отказывался от службы у недобродетельного правителя и из-за этого конфликтовал с семьей своего брата-чиновника. Мэн-цзы говорит про него: «Приготовленное матерью не ел, а что жена готовила, то ел… просо, что [он] ест, вырастил ли Бо И , или его вырастил Разбойник Чжи?» Братья отличаются от Чэнь Чжунцзы только тем, что они дошли в своей принципиальности до предела, когда их действительно нельзя «подловить» на том, что они «порочат» свою чистоту взаимодействиями с «загрязненной» чжоуской Поднебесной. Но тем самым, с точки зрения Мэн-цзы, они лишаются и своей человечности, и им «лишь и [остается], что сделаться червями».

Это, конечно, не означает, что Мэн-цзы выступает против любой «принципиальности». Так, в МЦ 11.10 утверждается, что некоторые вещи милее жизни, а иные отвратительнее смерти. Проблема возникает тогда, когда желание сохранить нравственную чистоту вступает в конфликт с состраданием к жертвам тирана. Конфуцианский благородный муж чувствует личную ответственность за то, что в Поднебесной творится зло. Ярким примером тут служит И Инь, министр-помощник первого правителя Шан Чэн Тана, о котором в МЦ 9.7 говорится, что для него мириться с тиранией правителя Ся было словно самому сталкивать людей в канаву. Иными словами, благородный муж должен заботиться о своей нравственной чистоте, но вместе с тем должен и сражаться со злом и не бояться в сражении запачкать руки. Таким образом, «своевременность» Конфуция у Мэн-цзы распространяется и на этику войны.

Заключение

Анализ «Лунь юй» и «Мэн-цзы» показывает, что едва ли можно говорить о единой и непротиворечивой классической конфуцианской этико-военной традиции. Два трактата всту- пают в сложные отношения, в которых есть и преемственность, и контестация, и реконцептуализация.

Между «Лунь юй» и «Мэн-цзы» есть важные сходства в этико-военном плане. Как уже отмечалось ранее, это и приоритет «этики мира», и убежденность в том, что внутриполитический порядок порождает порядок межгосударственный, и отказ от агрессивной внешней политики. Но еще одно любопытное сближение между позициями философов наблюдается в рамках jus post bellum . Для Мэн-цзы послевоенная забота о народе фактически становится важнейшим критерием легитимности военной экспедиции. Точно так же и для Конфуция (хотя он прямо и не говорит об этом в контексте этики войны) важнее не то, нарушил ли актор ритуальные нормы, а то, готов ли он после такого нарушения прислушиваться к добродетельному советнику.

Тем не менее, много между ними и существенных отличий. Во-первых, на фундаментальном уровне для Конфуция характерно тяготение к политическому порядку, а для Мэн-цзы – к справедливости (выражающейся в нетерпимости ко злу и людским страданиям). Такую эволюцию конфуцианской этики войны можно объяснить деградацией восточночжоу-ской политической системы. Если Конфуций пытался замедлить политический упадок при помощи ритуальных норм, и любое серьезное отклонение от них могло свести все его усилия на нет, то ко времени жизни Мэн-цзы опасения Конфуция и так уже сбылись, и от конфуцианства требовались новые ответы на политические вызовы. Поэтому, хотя и Конфуций, и Мэн-цзы допускают ведение войн, для первого их целью должно быть восстановление ритуальных норм и социальной иерархии. По Мэн-цзы же они должны осуществляться для спасения народа.

Во-вторых, для Конфуция приоритетен вопрос о законности войны: является ли ее инициатор лицом, в чьи должностные полномочия входит право снаряжать экспедиции. Для Мэн-цзы же гораздо более значим вопрос о легитимности войны: является ли ее инициатор нравственным актором. Парадоксальным образом это приводит к тому, что в этике войны Мэн-цзы карательный поход может объявлять гораздо более узкий круг лиц, чем в этике войны Конфуция.

В-третьих, для обоих мыслителей справедливые войны необходимо ассиметричны, т.е.

ведутся между разными по статусу (легальному или моральному) акторами. Важное отличие заключается в том, что Мэн-цзы допускает «справедливое восстание», т.е. ведение ассиме-тричной войны вассала против сюзерена, при условии значительного морального превосходства первого. Конфуций же если и допускает восстание, то лишь для восстановления законной власти.

В-четвертых, Мэн-цзы гораздо больше внимания уделяет аспектам jus in bello , которые накладывают значительные ограничения на акторов в его этике войны. В «Лунь юй» эта тема фактически не затрагивается за исключением пары отрывков (ЛЮ 13.29–30), речь в которых идет даже не о гуманном отношении к народу противника, а о необходимости адекватной подготовки к войне собственного народа.

В-пятых, отличия в этике войны отражаются и в отношении философов к персонажам политического мифа. Конфуций и Мэн-цзы в равной степени восхваляют Вэнь-вана, но расходятся в своей оценке У-вана и братьев Бо И и Шу Ци. У-ван является для Мэн-цзы спасителем народа, а для Конфуция – нарушителем политического порядка. Бо И и Шу Ци же хоть и признаются совершенномудрыми, но все же критикуются за бескомпромиссность, проявившуюся для Мэн-цзы в принципиальном отказе от свержения недобродетельного монарха во благо Поднебесной, а для Конфуция – в отказе служить У-вану после завершения его кампании.

Список литературы Конфуцианская этика войны в контексте древнекитайского мифа о транзите власти

- Рубин В.А. Личность и власть в Древнем Китае: собрание трудов. М.: Восточная литература, 1999.

- Семененко И.И. Мэнцзы в новом переводе с классическими комментариями Чжао Ци и Чжу Си. М.: Наука, 2016.

- Сыма Цянь. Исторические записки. Т. VII. M.: Восточная литература, 1996.

- Гао Ю. Хуайнань-цзы чжу (Комментарии к «[Трактату] учителя из Хуайнани») // Chinese Text Project. URL: https://ctext.org/huainanzi

- Лай Яньюань, Фу Угуан. Синь и «Хань фэй-цзы» (Новый перевод «Хань фэй-цзы) // Chinese Text Project. URL: https://ctext.org/ hanfeizi

- Люй ши чунь цю (Вёсны и осени господина Люй) // Сыбу цункань чубянь // Chinese Text Project. URL: https://ctext.org/lv-shi-chun-qiu

- Сыма Цянь. Ши цзи (Исторические записки) // У ин дянь эршисы ши // Chinese Text Project. URL: https://ctext.org/shiji

- Сянь Цинь чжуцзы юй чжаньчжэн лунь-ли (Доциньские философы и этика войны). Гонконг: Чжунхуа шуцзю, 2016.

- Хуан Кань. «Лунь юй» цзи цзе и шу (Постатейные объяснения к сборнику комментариев на «Лунь юй»). URL: https://www.shidianguji. com/zh/book/SK0531

- Чжан Яньин. «Лунь юй» и чжу (Комментированный перевод «Лунь юй»). Пекин: Чжунхуа шуцзю, 2007.

- Чу цы цзеду (Расшифровка «Чуских строф»). Пекин: чжунго жэньминь дасюэ чу-баньшэ, 2008.

- Allan, S., 2016. The heir and the sage: dynastic legend in Early China. New York: SUNY Press.

- Bell, D.A., 2006. Just war and Confucianism: implications for the contemporary world. In: Bell, D.A. ed., 2008. Confucian political ethics. Princeton: Princeton University Press, pp.226-256.

- Berkowitz, A.J., 2000. Patterns of disengagement: the practice and portrayal of reclusion in early medieval China. Redwood City: Stanford University Press.

- Ching, J., 2004. Confucianism and weapons of mass destruction. In: Hashmi, S.H. and Lee, S.P. eds., 2004. Ethics and weapons of mass destruction: religious and secular perspectives. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 246269.

- Fairbank, J.K., 1977. Introduction: varieties of the Chinese military experience. In: Kierman, F.A. and Fairbank, J.K. eds., 1977. Chinese ways in warfare. Cambridge: Harvard University Press, pp. 1-26.

- Feng, H., 2007. Chinese strategic culture and foreign policy decision-making: Confucianism, leadership and war. New York: Routledge.

- Hagen, K., 2021. Lead them with virtue: a Confucian alternative to war. Lanham: Rowman & Littlefield.

- Hu, S., 2006. Revisiting Chinese pacifism. Asian Affairs: An American Review, Vol. 32, no. 4, pp. 256-278.

- Ing, M., 2017. The vulnerability of integrity in Early Confucian thought. Oxford: Oxford University Press.

- Kim, S., 2017. Confucian humanitarian intervention? Toward democratic theory. The Review of Politics, Vol. 79, no. 2, pp. 187-213.

- Lewis, M.E., 2006. The just war in early China. In: Brekke, T. ed., 2006. The ethics of war in Asian civilizations. New York: Routledge, pp. 185-200.

- Liu, G., 2016. Introduction to the Tsinghua bamboo-strip manuscripts. Leiden: Brill.

- Lo, P.C., 2024. Just cause in Mengzi and Gratian: similar ideas, different receptions and legacies. In: Twiss, S.B., Lo, P.C. and Chan, B.S.B. eds., 2024. Warfare ethics in comparative perspective. New York: Routledge, pp. 65-90.

- Lo, P.C. and Twiss, S.B. eds., 2015. Chinese just war ethics: origin, development, and dissent. New York: Routledge.

- Morkevicius, V., 2013. Why we need a just rebellion theory. Ethics & International Affairs, Vol. 27, no. 4, pp. 401-411.

- Ni, L., 2001. The implications of ancient Chinese military culture for world peace. In: Bell, D. ed., 2008. Confucian political ethics. Princeton: Princeton University Press, pp. 201-225.

- Ni, P., 2017. Understanding the Analects of Confucius: a new translation of Lunyu with annotations. New York: State University of New York Press.

- Pines, Y., 2002. Foundations of Confucian thought: intellectual life in the Chunqiu period, 722-453 BCE. Honolulu: University of Hawaii Press.

- Twiss, S.B. and Chan, J.K., 2015. The classical Confucian position on the legitimate use of military force. In: Lo, P.C. and Twiss, S.B. eds., 2015. Chinese just war ethics: origin, development, and dissent. New York: Routledge, pp. 93-116.

- Wyatt, D.J., 2011. Confucian ethical action and the boundaries of peace and war. In: Murphy, A.R. ed., 2011. The Blackwell companion to religion and violence. Oxford: Blackwell Publishing Ltd, pp. 237-248.

- Yu, Y.M., 2016. Military ethics of Xunzi: Confucianism confronts war. Comparative Strategy, Vol. 35, no. 4, pp. 260-273.

- Zhang, F., 2015. Confucian foreign policy traditions in Chinese history. The Chinese Journal of International Politics, Vol. 8, no. 2, pp. 197-218.

- Zhang, T., 2002. Chinese strategic culture: traditional and present features. Comparative Strategy, Vol. 21, no. 2, pp. 73-90.

- Zhao, T., 2021. All under Heaven: the Tianxia system for a possible world order. Berkeley: University of California Press.