Конкурентный потенциал хозяйствующих субъектов и управление им

Автор: Мерзлов И.Ю.

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Экономика @economics-psu

Рубрика: Вопросы управления

Статья в выпуске: 1 (16), 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье предпринята попытка обобщения и раскрытия сущности факторов, способствующих росту конкурентоспособности хозяйствующих субъектов. Особое внимание уделяется взаимонаправленному влиянию результатов реализации инвестиционных проектов и финансового потенциала хозяйствующего субъекта на рост его конкурентоспособности. Сделан аргументированный вывод, что на общий конкурентный потенциал хозяйствующего субъекта главным образом оказывает влияние его основная составная часть - финансово-инвестиционный потенциал.

Конкурентоспособность, факторы конкурентоспособности, финансовая привлекательность, заёмное финансирование

Короткий адрес: https://sciup.org/147201351

IDR: 147201351 | УДК: 339.137.2

Текст научной статьи Конкурентный потенциал хозяйствующих субъектов и управление им

В экономической науке общепризнанным является тот факт, что основным источником получения хозяйствующим субъектом прибыли в условиях рыночной экономики является реализация им продукции и оказание услуг, включающих в себя определенную величину добавленной стоимости. При этом в основе самого выпуска и реализации продукции или оказания услуг лежит совокупность бизнес- и технологических процессов, использующих в тех или иных комбинациях ресурсы, которые, как известно, всегда ограничены. Следовательно, получение прибыли в условиях рыночной экономики находится в прямой зависимости от эффективности использования всей совокупности необходимых ресурсов. Отсюда можно сделать вывод, что конкуренция, по сути, заключается в постоянном стремлении получить максимальную прибыль, в поиске для этого оптимальных путей использования ресурсов. При этом мы понимаем, что в настоящее время существенный качественный и количественный рост рационального применения ресурсов хозяйствующим субъектом возможен только на основе нахождения новых и более эффективных комбинаций использования всего многообразия ресурсов [1].

Принимая во внимание сказанное выше о конкурентоспособности, можно выделить три группы факторов, обеспечивающих рост конкурентоспособности бизнеса: внутренние, внешние и временной.

Среди внутренних и внешних факторов важно рассмотреть способствующие получению хозяйствующим субъектом значимых в сравнении с конкурентами преимуществ. В подавляющем большинстве случаев это факторы, на обра- зование которых может уходить значительное время, необходимое для накопления существенного практического опыта в соответствующей сфере бизнеса.

Так, к внутренним факторам можно отнести следующие:

^ наличие отработанных и эффективных бизнес-процессов, в том числе наличие современной, развитой и надежной системы сбыта, включающей собственные сбытовые отделы и работу со сторонними торговопосредническими организациями (дилерами);

^ ориентация на эффективную производственную подсистему, обеспечивающую минимизацию издержек, постоянное и целенаправленное совершенствование технологического уровня и качества продукции с учетом требований потребителей;

^ постоянное проведение НИОКР, направленных на техническое совершенствование производства. При этом имеющийся технический потенциал должен позволять выполнять любое требование потребителей по ассортименту, размеру и качеству выпускаемой продукции;

^ наличие квалифицированного персонала.

Ещё одним важным внутренним фактором обеспечения конкурентоспособности является наличие высокого уровня управляемости хозяйствующего субъекта, что определяется выбором и построением эффективной организационной структуры. Так, получившие массовое распространение на Западе распределенные структуры приводят к появлению гибких и динамичных бизнес-систем, в основе которых лежит делегирование большинства управленче-

ских функций (кроме стратегической) на уровень линейных руководителей и использование матричного подхода в управлении.

В то же время результатом неправильного выбора и построения организационной структуры управления, как правило, становится несбалансированность интересов и отсутствие эффективных механизмов взаимодействия внутренних элементов хозяйствующего субъекта между собой и с внешней средой [2].

Необходимо отметить, что ранее нами исследовалось влияние на конкурентоспособность следующих внутренних факторов:

1. Организация системы продаж, в том числе – использование CRM-системы (clientsre-lationshipmanagement), как стратегии отношений с клиентами, в основе которой лежит процесс активного расширения информационной базы хозяйствующего субъекта о клиентах с целью использования этих знаний в конкурентной борьбе за счет более полного понимания и удовлетворения потребностей клиентов. В данном случае конкурентоспособность хозяйствующего субъекта возрастает, если будут решены следующие актуальные задачи:

/ увеличение объёма продаж,

^ обеспечение комплексной работы с клиентами,

^ создание и поддержание в актуальном состоянии базы потенциальных и действующих клиентов,

^ значительное увеличение информации о клиентах,

^ качественный переход от массового взаимодействия к персональной работе с клиентом.

-

2 . Качественное и своевременное информационное обеспечение принятия управленческих решений, в том числе – построение и использование на предприятии системы финансового планирования и бюджетирования. В этом контексте необходимо отметить, что в условиях конкуренции и нестабильности внешней среды хозяйствующие субъекты нуждаются в стратегии эффективного развития, в связи с чем бюджет является важным инструментом для разработки мероприятий по достижению собственных целей, обеспечения конкурентоспособности, позволяя при этом комплексно анализировать и контролировать собственную деятельность.

-

3 . Управление себестоимостью, одним из основных элементов которого является управление ресурсосбережением. Управление себестоимостью должно включать в себя комплекс мероприятий, направленных на эффективное и рациональное использование всех факторов производства. В качестве системообразующих мер можно выделить повышение энергоэффективности и организация системной ра-

- боты по обеспечению финансовой конкурентоспособности.

-

4 . Управление качеством - как процесс, при организации которого непосредственными объектами управления становятся бизнес-процессы, практически определяющие все группы показателей качества продукции. Эти процессы являются, по сути, непрерывными и реализуются на всех стадиях жизненного цикла продукции.

-

5 . Повышение уровня управляемости хозяйствующего субъекта. Основные этапы этого процесса: реорганизация технологий работы структурных подразделений, информационных потоков и документооборота; реорганизация организационной структуры; автоматизация деятельности.

К внешним факторам, обеспечивающим рост конкурентоспособности бизнеса, относятся следующие:

-

^ отлаженные связи с поставщиками сырья и материалов и потребителями выпускаемой продукции и услуг;

-

^ возможности эффективного позиционирования хозяйствующего субъекта (его торговой марки) на действующих и новых рынках сбыта, а также в органах власти;

-

^ способность в достаточных объёмах и по приемлемой стоимости привлекать внешнее финансирование, т.е. быть финансово привлекательным и иметь устойчивые связи с широким кругом потенциальных инвесторов;

-

^ состояние экономики региона и страны, где ведёт бизнес хозяйствующий субъект;

-

^ состояние инфраструктуры на тех территориях, где ведёт бизнес хозяйствующий субъект.

Под временным фактором, обеспечивающим рост конкурентоспособности бизнеса, мы понимаем ту скорость, с которой хозяйствующий субъект способен создавать необходимые активы или совершенствовать их. В последние годы в связи с существенным развитием информационных технологий и ускоренными темпами прироста информации, данный фактор в подавляющем большинстве случаев начинает играть доминирующую роль и во многом предопределяет успех в конкурентной борьбе. При этом нужно понимать, что потенциал практического применения хозяйствующим субъектом временного фактора определяется состоянием как внутренних, так и внешних факторов, рассмотренных выше.

Актуальность такой классификации факторов конкурентоспособности находит своё подтверждение и в историях развития большинства успешных мировых корпораций. В частности, напрашивается вывод о наличии у них определенных стратегий, объединяющих в одну систему все три группы факторов и обеспечи- вающих тем самым себе стабильные конкурентные преимущества на рынке. Перечислим такие стратегии:

-

/ ориентация на специальные производственные активы (специальные технологии, обязательно зарегистрированные как интеллектуальная собственность), обеспечивающие производство конкурентоспособной продукции;

-

/ использование детально проработанной маркетинговой политики, обеспечивающей системное понимание рыночных тенденций и учитывающей возможные изменения потребностей конечных потребителей;

-

^ создание собственных научноисследовательских центров или тесное сотрудничество с дружественными, что обеспечивает лидерство в применении инноваций;

-

^ использование организационной структуры, позволяющей эффективно реагировать на существенные изменения внешних условий, сохраняя при этом собственную устойчивость;

-

^ максимальная ориентация как клиентских, так и сопровождающих подразделений на потребителях и прогнозах изменений их потребностей;

-

^ создание условий для максимального делегирования как ответственности, так и полномочий на нижние уровни управления и, как следствие, уменьшение роли головных офисов в функционировании корпораций;

-

^ формирование финансового потенциала, дающего хозяйствующему субъекту возможность привлекать инвестиции по приемлемой цене и в достаточных объёмах;

-

^ всемерная оптимизация бизнес -процессов на основе широкого применения информационных технологий;

^ наличие высококвалифицированного персонала и также системы подготовки и переподготовки персонала с учётом тех задач, которые стоят перед корпорацией. Применение в отношении всех категорий сотрудников чётко обозначенных ключевых критериев эффективности их деятельности.

Вместе с тем существует ряд объективных и субъективных факторов, способных оказывать негативное влияние на конкурентоспособность хозяйствующего субъекта [6]. К объективным факторам следует отнести:

-

^ снижение производительности труда вследствие физического и морального износа основных средств;

-

^ снижение производительности труда вследствие недостаточного уровня квалификации работников относительно требований, предъявляемых ускорением темпов научнотехнического прогресса;

-

^ снижение производительности труда вследствие отсутствия возможности привлекать инвестиции;

-

^ снижение производительности труда вследствие построения неэффективной организационной структуры и бизнес-процессов;

-

^ ухудшение финансовоэкономических показателей работы, что приводит к существенным затруднениям в привлечении заёмного финансирования как в отношении оборотного капитала, так и для инвестиционных целей;

-

^ трансакционные издержки, связанные с уровнем бюрократических процедур, имеющих место в регионе ведения бизнеса;

-

^ снижение рентабельности бизнеса в связи с наличием больших косвенных издержек, связанных с низким уровнем развития инфраструктуры в регионе ведения бизнеса.

К субъективным факторам, способным оказывать негативное влияние на конкурентоспособность хозяйствующего субъекта, нужно отнести следующие:

-

^ снижение производительности труда вследствие наличия частых производственных конфликтов, поощрения бюрократических процедур в решении текущих вопросов. Это непосредственно связано с уровнем развития корпоративной культуры хозяйствующих субъектов и уровнем вовлеченности в неё всех сотрудников;

-

^ снижение производительности труда из-за отсутствия действенной системы мотивации, способной стимулировать большую часть коллектива;

-

^ снижение рентабельности вследствие необоснованного завышения текущих и инвестиционных расходов (например, приобретение неоправданно дорогого программного обеспечения без учёта ожидаемого экономического эффекта от его использования);

-

^ снижение производительности труда вследствие ошибок управленческого звена высшего уровня при выборе стратегии развития;

-

^ снижение скорости оборачиваемости оборотного капитала вследствие ухудшения макроэкономической ситуации, что, в частности, может выражаться в систематических неплатежах со стороны контрагентов.

Таким образом, стратегия повышения конкурентоспособности хозяйствующего субъекта прежде всего должна обеспечивать достижение им ведущих позиций на рынке и представлять собой комплекс мероприятий, направленных на усиление и поступательное развитие указанных выше внутренних, внешних и временного факторов, а также на минимизацию влияния негативных факторов объективного и субъективного характера.

При рассмотрении вопроса, связанного с конкурентоспособностью бизнеса, на наш взгляд, принципиальным является понимание того, что поступательное развитие хозяйствующего субъекта неразрывно связано с необходимостью привлечения дополнительного финансирования. Другими словами, это означает, что в большинстве случаев имеющийся денежный поток является недостаточным (или требует значительных временных затрат, связанных с аккумуляцией необходимого объёма денежных средств), чтобы обеспечить дальнейшее развитие, в том числе и на основе реализации каких-либо инвестиционных проектов [5].

По нашему мнению, финансовая конкурентоспособность является важнейшей составляющей частью общей конкурентоспособности хозяйствующего субъекта. При этом в первую очередь финансовая конкурентоспособность – это источник внутренних конкурентных преимуществ (т.е. оказывает влияние на снижение издержек, например, затрат на обслуживание заёмного капитала), но также может рассматриваться как источник внешних конкурентных преимуществ (в частности, оказывать влияние на увеличение объёма продаж. Например, при использовании факторинга).

Под финансовой конкурентоспособностью мы понимаем способность хозяйствующего субъекта финансировать свое устойчивое развитие при одновременном обеспечении адекватной для данной сферы окупаемости инвестиций, рентабельности, увеличении стоимости бизнеса и соответственно сохранении и/или развитии общего уровня своей конкурентоспособности.

Ни в коем случае не принижая роль других элементов экономического потенциала хозяйствующего субъекта, можно утверждать, что именно финансовые ресурсы являются источником формирования материальных, трудовых и природных ресурсов и во многом определяют их наличие и состояние, хотя существующая диалектическая связь между всеми указанными элементами экономического потенциала бесспорна [3].

Под финансово-инвестиционным потенциалом как составной частью экономического потенциала мы понимаем совокупность финансовых и инвестиционных возможностей хозяйствующего субъекта, позволяющих ему осуществлять эффективную операционную и инвестиционную деятельность, направленную на развитие ключевых факторов конкурентоспособности.

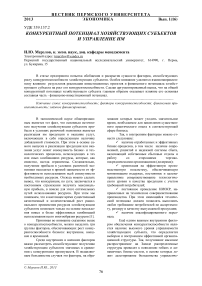

Успешная реализация инвестиционного проекта оказывает влияние на развитие ключевых факторов конкурентоспособности, в первую очередь на экономический потенциал, а при сохранении заданного уровня финансовой конкурентоспособности к тому же увеличивает и общий конкурентный потенциал, что в конечном результате максимизирует денежный поток хозяйствующего субъекта и его рыночную капитализацию (рис.1).

Управление финансовой конкурентоспособностью зависит от соотношения собственных средств хозяйствующего субъекта и его заемных ресурсов, что в конечном итоге характеризует его финансовую устойчивость в целом.

Следует подчеркнуть, что часто наряду с недостаточностью у топ-менеджеров профессиональных навыков по реализации мероприятий, направленных на привлечение необходимого финансирования, для российской действительности характерна и другая субъективная проблема: собственники в подавляющем большинстве случаев не готовы раскрывать полную информацию о своём бизнесе, запрашиваемую потенциальными кредиторами. Можно констатировать, что в отечественной практике тенденция формирования публичной кредитной истории ещё не получила широкого распространения. Тем не менее, наблюдается положительная тенденция увеличения числа хозяйствующих субъектов, формирующих прозрачный бизнес с целью выхода на рынки капиталов.

В ходе реализации инвестиционного проекта огромное значение имеет решение задачи по обеспечению финансовой конкурентоспособности. Например, можно привести ряд примеров, когда при реализации инвестиционного проекта финансовая конкурентоспособность хозяйствующего субъекта резко сокращалась (в частности из-за нерационального использования тех или иных инструментов заёмного финансирования), что приводило не только к срыву реализации самого инвестиционного проекта, но и к ухудшению текущих показателей его деятельности, т.е. к снижению общего уровня конкурентоспособности.

Рис.1. Влияние результатов реализации инвестиционного проекта на общий конкурентный потенциал хозяйствующего субъекта

Возможные комбинации влияний результатов реализации инвестиционного проекта и состояний текущей финансовой конкурентоспособности свидетельствуют о том, что даже при удачном запуске инвестиционного проекта и одновременном снижении уровня финансовой конкурентоспособности общий уровень конкурентного потенциала хозяйствующего субъекта в лучшем случае не изменяется, но может даже снизиться (рис.2).

|

Результат реализации инвестиционного проекта |

Финансовая конкурентоспособность |

|

|

на прежнем уровне |

снизилась |

|

|

Успешно реализован |

Рост общего уровня конкурентного потенциала |

Снижение общего уровня конкурентного потенциала (возможно восстановление до исходного уровня в течение времени) |

|

Неудачно реализован |

Сохранение (возможно снижение) общего уровня конкурентного потенциала |

Снижение общего уровня конкурентного потенциала |

Рис.2. Влияние результатов реализации инвестиционного проекта и состояния текущей финансовой конкурентоспособности на общий уровень конкурентного потенциала хозяйствующего субъекта

Ошибки финансового менеджмента ряда хозяйствующих субъектов при управлении финансовой конкурентоспособностью, уже успевших привыкнуть к относительно недорогим и доступным докризисным банковским кредитам, привели к тому, что перестал учитываться тот факт, что не все собственные средства хозяйствующего субъекта могут быть направлены на погашение его обязательств в необходимые сроки, что характеризует его кредитоспособность, снижение которой до критического уровня может привести к перераспре- делению денежных потоков в сторону погашения его задолженностей и повлечь за собой в конечном итоге ухудшение уровня финансовой конкурентоспособности. С другой стороны, кредитные организации в последние годы проявляли большой либерализм в принятии решений о выдаче кредитов и это, по сути, привело к тому, что уровень долговой нагрузки ряда заёмщиков стал превышать все разумные пределы.

Производственная деятельность хозяйствующего субъекта непосредственным образом зависит от эффективности использования его производственно-финансовых ресурсов, в связи с чем конкретные направления финансирования находятся в прямой зависимости от динамики изменения эффективности использования тех или иных видов ресурсов.

Так, продолжающийся моральный и физический износ основных средств в экономике России приводит к снижению уровня рентабельности хозяйствующих субъектов и, как следствие, к необходимости обеспечения ускоренных темпов инвестиций в техническое переоснащение, что становится ещё более актуальным в связи с переходом мировой экономики в новый технологический уклад.

Как известно, в распоряжении хозяйствующих субъектов имеется два внутренних источника формирования и пополнения своих финансовых ресурсов как одного из основных факторов конкурентоспособности – прибыль и дополнительные вливания средств собственников [4]. Тем не менее, практика показывает, что расчет только на внутренние источники финансирования резко ограничивает возможности развития, что на длительных временных интервалах приводит к потере конкурентоспособности. В связи с этим особо актуальным становится вопрос привлечения внешнего финансирования как для расширения масштабов своей текущей деятельности (пополнение оборотного капитала), так и для качественного развития через реализацию инвестиционных проектов. В то же время, чтобы хозяйствующих субъект имел доступ к заёмному финансированию по адекватной стоимости, он должен постоянно уделять внимание своей финансовой привлекательности (в англоязычной литературе для обозначения этого часто используется термин «bankability», что дословно можно перевести как «быть пригодным для того, чтобы банк выдал кредит»).

Необходимо напомнить, что хозяйствующие субъекты могут использовать следующие основные инструменты привлечения внешнего финансирования (или их сочетания):

-

/ «классическое» кредитование под залог каких-либо активов, а также лизинг и факторинг;

-

^ продажа части акций стратегическим инвесторам;

-

^ дополнительная эмиссия акций и продажа их либо на открытом рынке (открытая подписка), либо стратегическим инвесторам по закрытой подписке;

-

^ эмиссия облигаций.

При этом необходимо понимать, что инструменты 1 и 2 «размывают» долю собственника в капитале организации, что в конечном итоге может привести к смене собственни- ка. Последний же инструмент предъявляет большие требования к раскрытию информации, и приемлемый уровень стоимости заимствования может быть достигнут только при наличии имеющейся по факту положительной публичной кредитной истории.

Указанные инструменты поддержания и развития финансовой конкурентоспособности, а также их влияние на управление инвестициями в современных условиях хозяйствования во многом определяют направления анализа деятельности хозяйствующих субъектов, среди которых можно выделить оценку финансовоинвестиционного потенциала.

Тем не менее, для разработки эффективной стратегии повышения конкурентоспособности анализа финансово-инвестиционного потенциала хозяйствующего субъекта с учётом традиционных показателей финансовой устойчивости, рентабельности и ликвидности, а также анализа потенциала и динамики формирования инвестиционных ресурсов явно недостаточно. Такая стратегия должна быть дополнена инструментами, направленными на повышение «bankability» хозяйствующего субъекта.

При определении приоритетных сфер инвестирования необходим анализ эффективности использования производительнофинансовых ресурсов хозяйствующего субъекта с целью дальнейшего определения его инвестиционных потребностей. Игнорирование состояния финансово-инвестиционного потенциала при принятии управленческих решений может приводить к недооценке влияния тех или иных факторов и к необъективно завышенным представлениям о собственных инвестиционных ресурсах, в конечном итоге - к недостатку финансовых и инвестиционных ресурсов на стадиях реализации инвестиционного проекта и соответственно к значительному снижению финансовой конкурентоспособности и общего конкурентного потенциала.

Следовательно, особое внимание должно уделяться поиску и формированию резервов усиления финансовой конкурентоспособности как фактора повышения общей конкурентоспособности.

Для хозяйствующего субъекта критически важно оперативно выявить и научиться использовать резервы его финансовой устойчивости, которую можно охарактеризовать как финансовое состояние, определяющее уровень зависимости хозяйствующего субъекта от внешних источников финансирования.

Под резервами использования собственного капитала следует понимать потенциальные возможности использования собственного капитала хозяйствующего субъекта (включая акционерный, добавочный и резервный), а также нераспределенной прибыли. В рамках собственного капитала также считается вполне допустимым учитывать долгосрочные субординированные кредиты, скорректированные на стоимость их заимствования.

Резервы привлечения заемного капитала подразумевают наличие у хозяйствующего субъекта потенциальных возможностей привлечения кредитов, а также реализации лизинговых и факторинговых сделок.

Таким образом, управление финансовой конкурентоспособностью как составной части конкурентного потенциала хозяйствующего субъекта должно заключаться (наряду с управлением экономическим потенциалом и другими ключевыми факторами конкурентоспособности) в детальной проработке и структурировании потоков денежных средств, а также в использовании финансового рычага, что в свою очередь достигается проведением детального сравнительного анализа и эффективным использованием инструментов заёмного финансирования.

Список литературы Конкурентный потенциал хозяйствующих субъектов и управление им

- Вальтер Ж. Конкурентоспособность: общий подход. М.: Российско-Европейский центр экономической политики, 2005. С.46-48.

- Мерзлов И.Ю. Содержание процесса формирования механизма повышения конкурентоспособности продукции в условиях рыночного хозяйствования//Государство и рынок: тр. VI Междунар. российско-китайского симпозиума (секция II). Екатеринбург, 2005. 75 c.

- Мерзлов И.Ю. Управление финансовым потенциалом предприятия//Экономика и эффективность организации производства: сб. науч. тр. Брянск, 2008. Вып. 9. С.97-99.

- Шешукова Т.Г., Колесень Е.В. Оценка финансового потенциала инновационных предприятий и групп компаний с применением многокритериальной оптимизации//Вестн. Перм. ун-та. Сер. Экономика. 2012. Вып. 3(14). С. 39-49.

- Benchmarking the Competitivenessof European Industry (COM (96) 463 final)/Commission of the European Communities. 09.10.1996. Brussels, 1996. P.16-18.

- Growth, competitiveness, employment. The challenges and ways forward into the 21st century (COM (93) 700)/Commission of the European Communities. 05.12.1993. Brussels, 1993. P.68-75.