Конкурентоспособность российской промышленности и методологические проблемы формирования промышленной политики в условиях еаэс

Автор: Ткаченко Елена Анатольевна

Журнал: Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета @izvestia-spgeu

Рубрика: Государственное регулирование экономики

Статья в выпуске: 4 (118), 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье проанализированы основные подходы к формированию промышленной политики на современном этапе активного формирования межгосударственных экономических союзов, единых экономических и таможенных пространств. Автор идентифицировал ключевые проблемы современного этапа развития промышленности, выявил особенности формирования промышленной политики на международном уровне и проанализировал факторы, влияющие на экономическое положение промышленных предприятий с позиций возможной выработки мер и инструментов стимулирования технологического развития предприятий.

Промышленная политика, еаэс, неоиндустриальное развитие

Короткий адрес: https://sciup.org/148320091

IDR: 148320091

Текст научной статьи Конкурентоспособность российской промышленности и методологические проблемы формирования промышленной политики в условиях еаэс

Промышленность представляет собой один из ведущих секторов российской экономики, обеспечивая материальную базу экономического развития. Как показывает опыт стран, выбравших постиндустриальную траекторию развития, деидустриализация территорий влечет за собой социально-экономические проблемы, комплексное решение которых становится ответственностью государства. Сокращение объемов собственного производства приводит не только к утрате технологических компетенций, но и к глубокой зависимости экономики от импорта, как материалов и комплектующих, так и готовой промышленной продукции. В этих условиях восстановление промышленного потенциала государства напрямую зависит от конкурентоспособности российской промышленности, которая в свою очередь определяется грамотной промышленной политикой.

Одним из вызовов современного этапа развития глобальной экономики становится изменение структуры хозяйственных связей. Проблема ревизии концепции глобализации нашла свое отражение в актив-

ГРНТИ 06.71.03

Елена Анатольевна Ткаченко – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры экономики и управления предприятиями и производственными комплексами Санкт-Петербургского государственного экономического университета.

Статья поступила в редакцию 01.07.2019.

Россия с 2001 года является участником ЕврАзЭС – Евразийского экономического cообщества (с 2015 года сообщество преобразовано в ЕАЭС – Евразийский экономический союз), создание которого изначально было инициировано Республикой Казахстан. Экономика большинства стран постсоветского пространства имеет ряд общих проблем, которые обусловлены общей экономической историей: высокий уровень взаимной интеграции экономик в области добывающей и обрабатывающей промышленности, высокий уровень износа основных производственных фондов и накопленное технологическое отставание в ряде ключевых отраслей, деиндустриализация экономики на протяжении как минимум 10 лет, и как следствие – деградация производственной и кадровой базы материального производства, неравномерное распределение образовательных институтов и квалифицированных кадров.

Современный этап экономического развития, который стал этапом новой индустриализации, определяет основные вызовы, которые стоят перед российской промышленностью: ускоренная модернизация наиболее проблемных отраслей промышленности, формирование и реализация единой промышленной политики с учетом опыта промышленно развитых стран и в соответствии с принципами Союзного государства, реализация приоритетов промышленного развития и проведения структурных преобразований в индустрии, ускоренное развитие высокотехнологичных и наукоемких производств, совершенствование системы государственного управления промышленным комплексом в том числе на основе формирования инновационной и научно-технической политики. Как отметил Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров в своем выступлении на ПМЭФ-2019, «РФ нужен прорыв в сфере технологического развития промышленности (энергоэффективность, энергосберегающие технологии, создание центров компетенций)» [13].

На уровне Экономической комиссии ЕАЭС вопрос формирования единой промышленной политики в рамках общего экономического пространства является предметом дискуссии. По сложившемуся в Экономической комиссии ЕАЭС мнению, промышленная политика ЕАЭС представляет собой совокупность промышленных политик стран – членов ЕАЭС, что не предполагает реализации мер по согласованию позиций и унификации подходов, инструментов и стандартов индустриальной политики. Цель нашего исследования – разработать принципы и методы реализации единой промышленной политики ЕАЭС, обеспечивая успешный переход к новому индустриальному развитию.

Задача, которую предстоит решить – это задача индустриального ренессанса на всем пространстве ЕАЭС. Открытый рынок труда и Таможенный союз формируют предпосылки для формирования новой структуры промышленности, обеспечивая приток кадров из республик с высокой напряженностью на рынке труда в республики с низкой напряженностью, испытывающие острый кадровый голод. Эти же обстоятельства в долгосрочной перспективе несут в себе риски концентрации финансового и промышленного капитала на территориях с более высоким уровнем инвестиционной привлекательности, способствуя развитию этих территорий.

Должна ли промышленная политика ЕАЭС регламентировать пространственное размещение промышленного производства? Если подобной регламентации не будет, то основные инвестиции и кадровые ресурсы будут аккумулироваться в развитых промышленных регионах РФ и Республики Казахстан, оттягивая ресурсы развития новой индустрии от других стран-участниц ЕАЭС. Существенной проблемой является развитие новой индустрии исходя из принципов устойчивого развития. Экологические стандарты нуждаются в согласовании и унификации на всем пространстве ЕАЭС.

Проанализируем существующие проблемы промышленной политики при сепаративном подходе к ее формированию. Если обратиться к международному опыту формирования промышленной полити- ки в рамках региональных экономических объединений, то наиболее близким к развивающейся в ЕАЭС ситуации будет опыт ЕС. В своей работе, опубликованной в 2006 году, Пелкаманс [3] сформулировал основные направления развития промышленной политики ЕС, учитывая различные уровни и факторы воздействия на промышленное развитие. В предложенной им классификации выделялись политики, не связанные напрямую с промышленностью, но влияющие на ее развитие, промышленные политики и непромышленные политики, политики, определяющие промышленное развитие на рамочном (вертикальном), горизонтальном и специфическом (секторальном) уровнях.

Политики, не связанные напрямую с промышленностью, это – макроэкономическая политика, политика в области перераспределения, политика в области регулирования заработных плат, политика в области развития сельского хозяйства, рыболовства и аквакультуры, политика, регулирующая услуги, налоговая политика, политика землепользования, инфраструктурная политика и энергетическая политика государств, участвующих в экономической интеграции. В группу промышленных политик предложено включать политику в области государственных закупок, регионального планирования и развития, контроля за ценами, поддержки экспорта, специальные политики по охране окружающей среды. Непромышленные рамочные политики включают институциональные условия, защиту собственности, правовые условия, антимонопольные меры и политику развития конкуренции, стратегии развития регионов, развития кооперации, политику в отношении государственной собственности, политику в области стандартизации.

Вертикальная политика основана на политике в области исследований и разработок, стимулирования инноваций, развития предпринимательства, развития человеческого капитала, профессионального образования, фондов реструктуризации, удовлетворения общественных потребностей. В рамках вертикальной политики, общей для всех отраслей экономики, должна оцениваться конкурентоспособность всех прочих политик. Секторальная политика может предусматривать секторальные (отраслевые) интервенции, включая прямое бюджетное финансирование), отраслевые стратегии, кластерную политику, политику торговли, технологическую политику, политику в области оборонного комплекса.

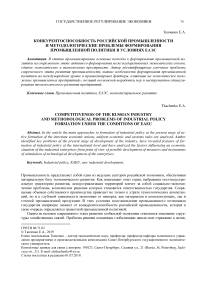

Проблемам теоретико-методологического обеспечения формирования промышленной политики посвящено большое количество научных работ, но общий методологический подход к процессу формирования промышленной политики можно свести к модели, представленной на рис. 1.

Рис. 1. Методологическая модель формирования промышленной политики [4]

На наш взгляд, заслуживают внимания два аспекта в рамках данной модели:

во-первых, процесс целеполагания находится за рамками данного подхода. Это представляется нам оправданным. Постановка целей промышленной политики – это вопрос национальных и наднациональной стратегии развития, процесс, требующий длительного периода согласования интересов в целях обеспечения национальных интересов всех стран-участниц интеграционного процесса. Отказ от учета национальных интересов может привести, как в ЕС, к миграции квалифицированного персонала в страны, развивающиеся опережающими темпами, и подчинению экономик менее развитых стран-участниц экономического союза интересам более промышленно развитых государств. Иллюстрацией реализации подобного подхода в ЕС может служить деградация промышленного комплекса стран – новых членов ЕС, прежде всего прибалтийских республик, промышленный потенциал которых в рамках промышленной политики ЕС целенаправленно сводился к нулю. Следовательно, устойчивость ЕАЭС, как стратегического экономического союза, будет напрямую определяться согласованием экономических и геополитических интересов всех участников и сбалансированным промышленным развитием на основе промышленной кооперации и развития промышленных компетенций на неоинду-стриальной платформе [8, 9]. Сбалансированность развития предполагает возрождение балансового метода планирования и прогнозирования на национальном уровне, что позволит проводить согласованную вертикальную и горизонтальную политику;

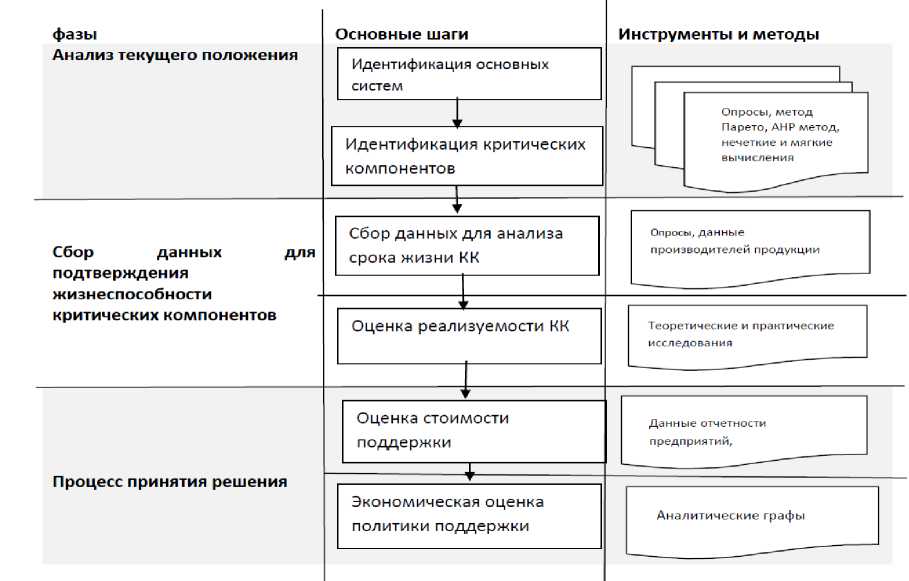

во-вторых, имеется необходимость оценки жизнеспособности мер поддержки (вторая фаза методологической модели). В настоящее время системной работы по оценке востребованности и эффективности мер промышленной политики не проводится. В рамках исследований, направленных на оценку эффективности управляющих воздействий на региональном уровне, исследователями СПбГ-ЭУ были проведены опросы руководителей промышленных предприятий Северо-Западного федерального округа. Результаты опроса, затрагивающие меры поддержки и направления совершенствования экономических условий для реального сектора экономики, отражены на рис. 2.

Рис. 2. Востребованность мер поддержки в рамках промышленной политики

Как следует из представленной диаграммы, меры, которые традиционно представители власти считают наиболее востребованными, такие, как прямые бюджетные субсидии, сопровождение проектов, повышение доступности энергетической инфраструктуры, совершенствование таможенного администрирования, оказались наименее востребованными. Как показывают наши многолетние исследования [7, 10, 11, 12], использование неэффективных и невостребованных мер поддержки в качестве основы формирования региональных целевых программ подрывает доверие представителей промышленности к промышленной политике в целом. На рис. 3 отражены результаты опроса предпринимателей Санкт-Петербурга относительно мер, которые могли бы стимулировать инвестиции в технологии и обновление основных производственных фондов.

Ответили □ Отказались ответить

Рис. 3. Результаты опроса предпринимателей в рамках Санкт-Петербургского международного инновационного форума (декабрь 2018 г.)

С целью выявления наиболее значимых мер для стимулирования промышленного развития на принципиально новой технологической платформе необходимо проанализировать, как оценивают эффективность вложений в модернизацию представители промышленных компаний. Проведенные нами эмпирические исследования позволили сформировать необходимый массив данных для построения регрессионной модели. В опросе приняли участие представители 231 компании, данные 81 наблюдения были признаны релевантными для включения в выборку. Критерием отбора являлось наличие инвестиций в интеллектуальные активы за последние 3 года. Для проведения регрессионного анализа результаты анкетирования были переведены в количественные значения на основании 3-х балльной шкалы (значения меняются от 0 до 3 баллов).

Вопрос звучал следующим образом: охарактеризуйте инвестиции в развитие нематериальных активов за предшествующие три года. При этом он разбивался на ряд частных вопросов: (1) инвестиции в технологии и инновационное оборудование; (2) инвестиции в человеческий капитал; (3) инвестиции в бренды и товарные знаки. Предлагаемые варианты ответов: (1) не осуществлялись, (2) да, разовое мероприятие, (3) да, несколько мероприятий, (4) да, в соответствии с программой развития компании. Для построения регрессии ответы были переведены в баллы (см. табл.). При этом, для оценки финансовой устойчивости респонденты отмечали один из трех возможных вариантов: финансовая устойчивость за последний квартал возросла – 2 балла; финансовая устойчивость за последний квартал не изменилась – 1 балл; финансовая устойчивость за последний квартал снизилась – 0 баллов.

Таблица

Шкала перевода качественных оценок в баллы

|

Номер вопроса |

Ответ 1 |

Ответ 2 |

Ответ 3 |

Ответ 4 |

|

1 |

0 |

1 |

2 |

3 |

|

2 |

0 |

1 |

2 |

3 |

|

3 |

0 |

1 |

2 |

3 |

В соответствии с результатами регрессионного анализа, фактором, влияющим на финансовую устойчивость на временном горизонте 3 года, оказались только инвестиции в бренды и товарные знаки. Инвестиции в технологическое развитие и развитие человеческого капитала на этом горизонте не оказывают положительного влияния на финансовые результаты компании, влияние подобных инвестиций сказывается в более отдаленной перспективе. Такого рода исследования показывают, что наибольшее стимулирующее воздействие имеют льготы и преференции, изменяющие представление о финансовой эффективности технологических инвестиций в краткосрочной перспективе.

Следует обратить внимание на такие формы поддержки технологического развития, как государственное финансирование за счет единого фонда развития промышленности допроизводственных стадий инновационного цикла по приоритетным направлениям. Для уточнения эффективности данного механизма по каждой группе льгот в отраслевом и территориальном разрезе целесообразно провести детальный анализ на основе таких показателей, как бюджетные и инвестиционные мультипликаторы. Важное значение имеет целенаправленная политика локализации производства и технологий. В то же время, несмотря на высокую значимость обеспечения импортонезависимости промышленного производства и повышения уровня промышленной безопасности, нельзя допустить ограничения конкуренции за счет искусственного возведения барьеров для иностранных компаний, поскольку, по словам Йохана Вандерплаетсе, председателя правления Ассоциации европейского бизнеса (АЕВ), президента по России и СНГ Schneider Electric: «Экономика как парашют – лучше работает, когда она открыта» [13].

Список литературы Конкурентоспособность российской промышленности и методологические проблемы формирования промышленной политики в условиях еаэс

- Capannelli G. The ASEAN Economy in the Regional Context: Opportunities, Challenges, and Policy Options. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://hdl.handle.net/11540/2271 (дата обращения 01.07.2019).

- Linn J., Hartmann A., Kharas H., Kohl R., Massler B. Scaling Up the Fight Against Rural Poverty: An Institutional Review of IFAD's Approach. Global Working Paper № 39, Brookings, 2013.

- Pelkmans J. European industrial policy. Bruges European Economic Policy Briefings, № 15.

- Faccio M., Persona A., Sgarbossan F., Zanin G. Industrial maintenance policy development: a quantitative framework // Int. J. Production Economics. 2014. № 147. Р. 85-93.

- Frederick S., Starr S.E., Cornell N.N. The EU, Central Asia, and the Development of Continental Transport and Trade // Silk road paper, December 2015.