Консервативное лечение детей с кривошеей

Автор: Эмилбеков Мирбек Эмилбекович

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Медицинские науки

Статья в выпуске: 4 т.6, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты консервативного лечения у 35 больных с диагнозом «кривошея», которые находились на стационарном лечении в Национальном центре охраны материнства и детства (НЦОМиД) г. Бишкек, Кыргызстан. В течение 2 лет больные регулярно получали консервативную терапию и находились на учете. У 16 (65%) результаты были оценены как хорошие, а у 9 (35%) результаты нами оценивались как удовлетворительные. Для подкрепления результатов лечения 82% больных потребовалось продолжение лечения консервативными методами еще 1,0-1,5 года.

Дети, консервативное лечение, кривошея

Короткий адрес: https://sciup.org/14116092

IDR: 14116092 | УДК: 616.743-007.24-053.2 | DOI: 10.33619/2414-2948/53/10

Текст научной статьи Консервативное лечение детей с кривошеей

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

УДК 616.743-007.24-053.2

В настоящее время комплексная терапия кривошеи включает сочетание консервативных ортопедических мероприятий со специальной лечебной гимнастикой, массажем и физиотерапевтическими процедурами. В качестве консервативных ортопедических мероприятий в настоящее время используются: гипсовая повязка; ватно–марлевая повязка; специальная повязка; укладка мешочками с песком; ватно–марлевая баранка; картонно– ватно–марлевый воротник; головодержатель из ткани «Трикор» [1–2].

Известные устройства имеют ряд существенных недостатков. Они вызывают мацерацию кожи новорожденного в местах их соприкосновения, имея циркулярную форму, сдавливают шею ребенка с возможностью пережатия сосудов, дыхательных путей, не формируют шейный лордоз, вызывают необходимость постоянного контроля за положением устройства на ребенке, не обеспечивают достаточной коррекции.

Российскими исследователями предложено устройство для постуральной коррекции кривошеи, в котором устранены изложенные выше недостатки, и при его использовании создаются комфортные условия коррекции положения головы и формирования функции грудино-ключично-сосцевидной мышцы. При нейрогенном генезе кривошеи оно способствует редуцированию влияния позотонических рефлексов [3].

Существенным плюсом применения винтов является высокая стабильность фиксации, но существует и существенный минус — не исключена возможность повреждения сосудистых структур, необходимость использования высокоточной технологии обследования и контроля [4–5], все это может быть решено путем разработки таких методик, которые позволяют с минимальным риском вводить винты, а также снижают нагрузки на пациента и обслуживающий персонала [6].

Устройство контактирует с кожей ребенка по задней поверхности шеи, в области ушной раковины со здоровой стороны и в области сосцевидного отростка с пораженной стороны, не охватывает шею циркулярно. Благодаря форме устройства обеспечивается надежная фиксация в корригированном положении при сохранении возможности поворота головы в сторону поражения, формируя функцию пораженной мышцы.

Это устройство использовалось для реабилитации детей с сочетанной нейро-ортопедической патологией, для детей, имеющих кривошею как врожденного, так и приобретенного нейрогенного характера, в возрасте от 1,5 мес до 2 лет в отделении раннего вмешательства Областного центра реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями.

Консервативное лечение необходимо начинать с рождения, что позволяет добиться восстановления функции мышцы в 74,0–82,0% случаев [7], а по данным иностранной литературы — до 90–95% [8]. После комплекса консервативного лечения кривошея регрессирует не в полной мере, либо рецидивирует в старшем возрасте, что в дальнейшем требует коррекции хирургическими методами [9]. Как правило, консервативные методы лечения исчерпывают свои возможности в возрасте 1–2 лет.

Целью нашего исследование явилось изучение консервативного метода т. е. комплексной терапии у детей с кривошей для достижения клинического эффекта при незначительной степени недоразвития мышц и вторичных ее изменения когда они незначительные.

Результаты и обсуждение.

При первичной постановке диагноза «кривошея» на первом этапе применялся исключительно консервативный метод лечения, куда было включено: лечебная гимнастика, массаж шейного отдела позвоночника и физиотерапевтические методы лечения.

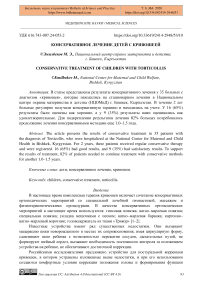

Из 72 пациентов с диагнозом «кривошея» 35 детей получали амбулаторно консервативный метод лечения, корригирующую гимнастику в НЦОМиД (Рисунок 1).

-

■ получили консервативное лечение

-

■ не получали консервативное лечение

Рисунок 1. Распределение больных в зависимости от полученного лечения.

При обнаружении изменений грудино–ключично–сосцевидной мышцы детям было назначено консервативное лечение. Для удерживания головы в период проведения лечения больному было рекомендовано ношение шейного фиксатора, который был разработан сотрудниками ОХИ, он прост в применении и уходе.

Каждому больному индивидуально были назначены рекомендации с учетом возраста, пола и других особенностей. После окончания курса проведенного лечения родители получали дальнейшие рекомендации с целью продолжения лечения в домашних условиях.

-

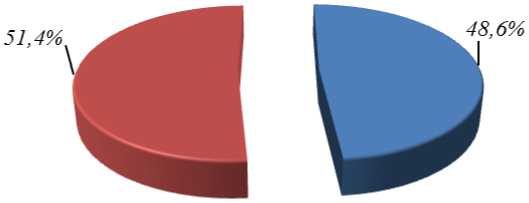

57,1 % пациентов женского пола и 42,9% мужского пола получали консервативное лечение по поводу кривошеи (Рисунок 2).

Рисунок 2. Распределение больных по полу в зависимости от полученного лечения.

Данные процедуры у детей с кривошеей проводились по 2 курса в течение года для достижения клинического эффекта под контролем медицинского персонала. Залогом полноценного здоровья в будущем является оказание надлежащей ортопедической помощи детям путем внедрения методов ранней диагностики и комплексной терапии. В связи с чем для проведения консервативного лечения и приобретения позитивных плодов нужна преемственность участия узких специалистов (педиатров, детских хирургов, врачей ГСВ, реабилитологов) на всех этапах организации здравоохранения своевременного обнаружения, ведения и наблюдения пациентов с кривошей.

Своевременное выявление, диагностика и лечение кривошеи у детей раннего возраста считается важнейшим методом профилактики, реабилитации на ПМСП и исключения инвалидизации в предыдущем у данной категории больных.

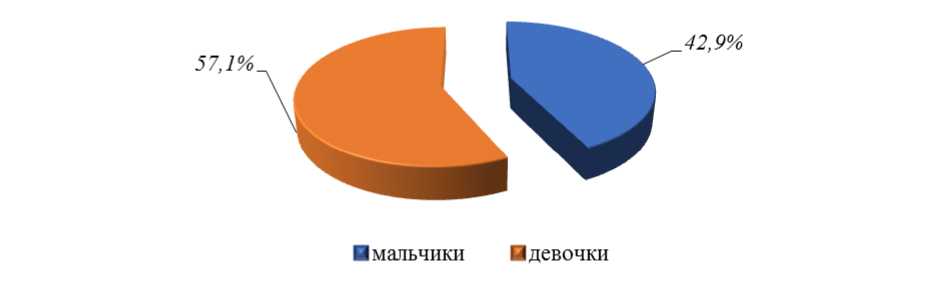

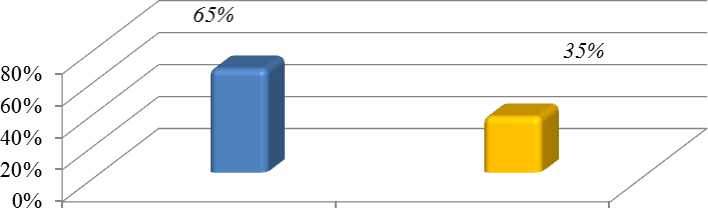

Для выявления результатов консервативного лечения мы осматривали повторно 25 пациентов через 3 года после проведенного консервативного метода лечения. Из обратившихся к нам детей с кривошей эти больные в течение 2 лет регулярно получали консервативную терапию и находились на учете. У 16 (65%) из 25 пациентов не было ни наклона головы, ни поворота, ни натяжения грудино–ключично–сосцевидной мышцы при обычном положении головы ребенка. Результаты были оценены как хорошие.

У 9 (35%) пациентов была обнаружена незначительная плотность грудино–ключично– сосцевидной мышцы по сравнению с другой стороной. У этих больных движения головы был нормальными, а наклон головы в сторону поражения был несколько большим, чем в здоровую сторону, т. е. имело место натяжение одной из ножек. Эти результаты нами оценивались как удовлетворительные. У 5 (14,3%) детей была незначительная асимметрия лица, и при движении головы отмечались ограничения (Рисунок 3.).

Для подкрепления результатов лечения 82% больных потребовалось продолжение лечения консервативными методами еще 1,0–1,5 года.

Jc) 0

Рисунок 3. Симптомы после проведенного консервативного лечения у детей с кривошей.

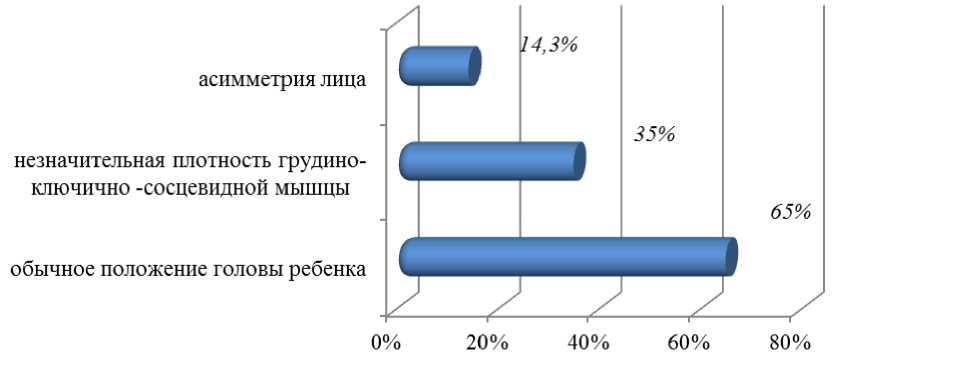

Таким образом, отдаленные результаты консервативного лечения показывают, что у большинства больных (65%) все симптомы кривошеи постепенно исчезали, и в последующем деформация у них не развивалась. Но данный результат лечения возможен при постоянном наблюдении врача ортопеда и непрерывном получении консервативного лечения, как в амбулаторных, так и в домашних условиях.

Основным является ношение шейного фиксатора, даже при получении физиотерапевских методов. К сожалению, несмотря, на то, что результат у 35% пациентов был оценен как удовлетворительный, у 14,3% детей симптомы кривошеи наросли, и у них наблюдалось дальнейшее развитие деформации шейного отдела (Рисунок 4).

хороший результат

удовлетворительный результат

Рисунок 4. Результаты консервативного лечения пациентов с кривошей.

Выводы

Таким образом, все изменения грудино–ключично–сосцевидной мышцы могут уменьшиться или полностью компенсироваться при проведении только физиотерапевтических процедур и ношении шейного фиксатора, если степень недоразвития мышцы и вторичные ее изменения были невелики. Это было подтверждено наблюдением за 25 пациентами, получившими консервативные методы лечения по поводу кривошеи. Но, к сожалению, консервативное лечение не обеспечивает излечивания всех больных, у некоторых пациентов даже при проведении всех методик консервативного лечения и постоянного ношения шейного фиксатора, деформация все же развивается. Данный процесс обусловлен не плохим проведениям консервативного лечения у пациента, а определяется степенью недоразвития грудино–ключично–сосцевидной мышцы. Однако это не дает право отрицать необходимость проведения консервативного лечения больных с кривошей. Поэтому

й ©

необходимо проводить работу среди семейных врачей и педиатров, что кривошея у ребенка не является законченным патологическим процессом, при обнаружении проблемы со стороны шеи и после постановки диагноза, необходимо срочно проводить консервативные методы лечения у данного больного вне зависимости от возраста.

Список литературы Консервативное лечение детей с кривошеей

- Губин А. В. Хирургическая патология шейного отдела позвоночника у детей: автореф. дисс.. д-ра мед. наук. Санкт-Петербург, 2009.

- Menezes A. H. Craniocervical developmental anatomy and its implications // Child's Nervous System. 2008. V. 24. №10. P. 1109-1122. DOI: 10.1007/s00381-008-0600-1

- Воротынцева Н. С., Никульшина Л. Г. Ультразвуковая диагностика перинатальной травмы шеи и ее последствий у детей: пособие для врачей. Курск: Планета, 2015. 24 с.

- Vender J. R., McDonnell D. E. Management of lesions involving the craniocervical junction // Neurosurgery Quarterly. 2001. V. 11. №2. P. 151-171. DOI: 10.1097/00013414-200106000-00007

- Букуп К. Клиническое исследование костей, суставов и мышц. М.: Медицинская литература, 2008. С. 70-80.

- Menezes A. H. Craniocervical developmental anatomy and its implications // Child's Nervous System. 2008. V. 24. №10. P. 1109-1122. DOI: 10.1007/s00381-008-0600-1

- Menezes A. H. Craniovertebral junction database analysis: incidence, classification, presentation, and treatment algorithms // Child's Nervous System. 2008. V. 24. №10. P. 1101-1108. DOI: 10.1007/s00381-008-0605-9

- Harty J. A., Lenehan B., O'Rourke S. K. Odontoid lateral mass asymmetry: do we over-investigate? // Emergency medicine journal. 2005. V. 22. №9. P. 625-627. DOI: 10.1136/emj.2003.014100

- Nannapaneni R., Nath F. P., Papastefanou S. L. Fracture of the clavicle associated with a rotatory atlantoaxial subluxation // Injury. 2001. V. 32. №1. P. 71-73. DOI: 10.1016/S0020-1383(00)00114-5