Конский полудоспех в сопроводительном инвентаре кремированного погребениия X в. из кургана № 8 могильника Озерки I (Калтышинский археологический микрорайон)

Автор: Бобров В.В., Васютин А.С., Васютин С.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XII-1, 2006 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521194

IDR: 14521194

Текст статьи Конский полудоспех в сопроводительном инвентаре кремированного погребениия X в. из кургана № 8 могильника Озерки I (Калтышинский археологический микрорайон)

В СОПРОВОДИТЕЛЬНОМ ИНВЕНТАРЕ КРЕМИРОВАННОГО ПОГРЕБЕНИИЯ X В. ИЗ КУРГАНА № 8 МОГИЛЬНИКА ОЗЕРКИ I (КАЛТЫШИНСКИЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ МИКРОРАЙОН)

Публикации предметов защитного вооружения имеет чрезвычайно важное значение, ввиду их малочисленности, особенно это касается раннесредневекового конского доспеха, специфика которого остается малоизученной [Горелик, 1993]. В этой связи, новые материалы из раскопок кремированного погребения № 3 представляюет значительный интерес.

Курганный могильник Озерки I по культурно-хронологическому и ландшафтному признакам входит в состав погребальных памятников IXXI вв. н.э. Калтышинского археологического микрорайона (Промышлен-новский район Кемеровской области), выделенного в степном микроучастке на северо-западе Присалаирской лесостепи Кузнецкой котловины [Бобров, Васютин, Васютин, 2005].

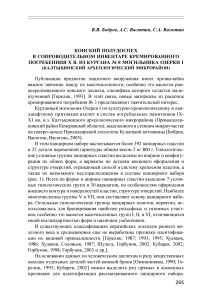

В этом панцирном наборе насчитывается более 392 панцирных пластин и 23 детали наременной гарнитуры общим весом 2 кг 800 г. Типологические условные группы панцирных пластин выделены по ширине и конфигурации их общих форм, а варианты по деталям внешнего оформления и структуре отверстий, отражающей способ и систему крепления пластин, а также их возможного месторасположения в составе панцирного набора (рис. 1). Всего по форме и ширине панцирных пластин выделено 7 условных типологических групп и 30 вариантов, по особенностям оформления внешнего контура и поверхностей пластин, структуре отверстий. Наиболее многочисленны группы V и VII, они составляют основу панцирного набора. Остальные типологические группы панцирных пластин, вероятно, использовались для бронирования наиболее рельефных и уязвимых участков, особенно это касается малочисленных групп I, II, и VI, отличающихся своей нестандартностью форм и наличием умбончиков.

В существующих классификациях евразийских доспехов раннего железного века и средневековья еще не выработаны признаки идентификации их видовой принадлежности [Горелик, 1987; 1993; 1995; Худяков, 1986; Худяков, Соловьев, 1987; Шульга, Горбунов, 2002; Кубарев, 2002; Горбунов, 1998; Горбунов, 2003 и др.].

На основании данных по человеческим доспехам и ряду вещественных находок отдельных деталей частей конской брони [Овчинникова, 1990; Горелик, 1993; Кубарев, 2002] можно выделить ряд прямых и косвенных признаков для идентификации рассматриваемого панцирного набора.

Рис. 1 . Озерки I, курган № 8, погребения № 3. Типологическая группировка панцирных пластин для конского полудоспеха:

1-3 – группа I; 4-6,9,10 – группа II; 11-13,21 – группа III;

14,16-20,22,28-31 – группа IV; 24-26,32-36,38-41 – группа V; 42-45 – группа VI;

7,15,23,37,46 – группа VII; 1-9,11-46 – железо; 10 - бронза

Существующие реконструкции панцирных конских доспехов по петроглифам дают только общее представление о составе конских доспехов и структуре его брони, являясь в определенной степени только возможными реконструктивными моделями.

Для идентификации рассматриваемой коллекции панцирных пластин привлекаются также наблюдения, полученные из анализа саяно-алтайских материалов, касающиеся определенных типов панцирных пластин, количества их в наборе, структуре брони и ее внешнего оформления [Овчини-кова, 1990; Кубарев, 2002; Горбунов, 2003]. К таким идентификационным признакам можно отнести ряд прямых и косвенных данных: а). условия находки (обрядовый контекст), когда тот или иной панцирный набор или его фрагмент найден совместно с костяком лошади [Овчинникова, 1990] или связан по месту находки с деталями конской амуниции [Горелик, 1993]; б). размеры реконструированного панцирного набора, превышающие аналогичные параметры человеческих доспехов [Овчинникова, 1990; Кубарев, 2002]; в). форма, размеры и система отверстий панцирных пластин и их внешнее оформление могут указывать на их принадлежность к отдельным частям конского доспеха, это касается лицевых поверхностей брони, защищающей грудь лошади [Горбунов, 2003].

В этой связи особый интерес представляет групп широких пластин с умбончиками, известны в материалах археологических культур Северной и Центральной Азии [Худяков, Соловьев, 1987], видовая принадлежность которых не всегда определенна. Прямых аналогов в материалах по человеческим доспехам группа I не имеет, но вполне сопоставима по оформлению лицевой поверхности с массивными алтайскими панцирными пластинами с умбонами из отдельного набора панцирной полосы от предполагаемого конского нагрудника [Горбунов, 2003].

Таким образом, совокупность признаков, содержащихся в рассматриваемом панцирном наборе и сопровождающем его комплексе изделий конской амуниции по условиям находки (компактное скопление, одинаковое состояние поверхностей панцирных пластин, все со следами высокотемпературного воздействия), их периферийное месторасположение в составе погребального комплекса (с внутренней стороны рамы-обкладки в ногах у погребенного, на западной стенке и на борту могилы), явно облегченный вес очень тонких, профилированных и типологически разнообразных пластин, часть из которых не имеет аналогов в человеческих до спехах (широкие и узкие пластины с фигурно-овальными краями и полусферическими выпуклинами-умбонами), совместное нахождение с многочисленными деталями конской амуниции (массивными Т-видными тройниками-распределителями ремней, накладными бляхами, обоймами, массивными пряжками, одна из которых явно подпружная), позволяют рассматривать их как часть конского доспеха, которая идентифицируется нами как нагрудник.