Консолидация регионального сообщества в глокальной социальной реальности: социокультурные ограничения

Автор: Бабинцев Валентин Павлович, Гайдукова Галина Николаевна, Шаповал Жанна Александровна

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Социальное и экономическое развитие

Статья в выпуске: 1 т.16, 2023 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена проблеме социокультурных ограничений консолидации регионального сообщества в условиях нарастания тенденций глокализации и повышения роли регионов в общественном развитии. По мнению авторов, консолидация в нестабильной социальной реальности может осуществляться лишь как регулируемый нелинейный процесс, ориентированный на установление прочных межличностных и межгрупповых коммуникаций, взаимного доверия и лояльности. Целью исследования является анализ социокультурных ограничителей консолидации регионального сообщества, связанных со спецификой ценностно-нормативных комплексов и установок составляющих его акторов. Осуществлена диагностика диспозиций населения в отношении проблемы реновации социокультурных констант на основе социологического исследования, проведенного авторами статьи в Белгородской области в 2021 году, включавшего массовый анкетный опрос населения (n = 500), экспертное интервью (n = 30), 3 фокус-группы. Отмечается, что социальная консолидация может базироваться на различных основаниях, однако наиболее прочным среди них является социокультурный консенсус, выраженный в интеграции на основе общих ценностей, социальных норм, образцов поведения и установок - социокультурных констант, представляющих своего рода ориентиры консолидационного процесса. Проанализирована специфика компонентов ценностно-нормативного консенсуса и сформулирован вывод о том, что его потенциал в качестве аттрактора процесса консолидации может быть реализован преимущественно на микросоциальном уровне (прежде всего семьи и семейно-родственного окружения), что существенно ограничивает возможности интеграции регионального сообщества. Результаты социологической диагностики, наряду с непрочностью ценностно-нормативного консенсуса, к числу ограничителей социальной консолидации регионального сообщества позволили отнести также несформированность региональной идентичности и недостаточную нацеленность органов власти, институтов гражданского общества на создание благоприятных организационно-технологических условий для социальной конъюнкции. Подчеркивается, что реализация любой консолидационной стратегии на региональном уровне с необходимостью должна учитывать эти ограничения и предусматривать меры, направленные на их минимизацию.

Социальная консолидация, региональное сообщество, регион, глокализация, социальная солидарность, социокультурные константы

Короткий адрес: https://sciup.org/147240281

IDR: 147240281 | УДК: 316.34/35 | DOI: 10.15838/esc.2023.1.85.10

Текст научной статьи Консолидация регионального сообщества в глокальной социальной реальности: социокультурные ограничения

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 21-18-00150 .

Проблема консолидации сообществ различного уровня самоорганизации заметно актуализировалась в последние годы. О ее значимости применительно к стране в целом не раз говорил Президент РФ (согласно исследованиям О.В. Захаровой, она постоянно присутствует в его конъюнктивном дискурсе в 2000–2015 годах) (Захарова, 2016). Анализу противоречий процессов консолидации/деконсолидации населения России посвящено довольно большое число научных работ. Значительно реже проблематика консолидации исследуется применительно к регионам, в качестве которых выступают субъекты Российской Федерации. Еще реже она рефлексируется представителями региональных элит. О необходимости консолидации как направления реальной политики пытались заявлять некоторые региональные руководители. Так, глава Республики Саха (Якутия) объявил 2019 год годом Консолидации для объединения общества при достижении задач развития региона. Но наиболее последовательно данная идея нашла воплощение в Белгородской области, где постановлением Правительства была утверждена стратегия «Формирование регионального солидарного общества на 2011– 2025 годы». Однако реализация стратегии была завершена Постановлением Правительства

Белгородской области от 06.06.2022 № 340-пп «О признании утратившим силу постановления Правительства Белгородской области „Об утверждении стратегии «Формирование регионального солидарного общества» на 2011– 2025 годы»” от 24 ноября 2011 года № 435-пп», основанием для чего было заявлено исполнение ее мероприятий всеми участниками в установленные сроки.

Привлекательность идеи консолидации для региональных элит и значительной части населения (проведенное 2022 году лабораторией развития гражданского общества Белгородского государственного национального исследовательского университета в области исследование (n = 6800) показало: однозначно утвердительно о необходимости консолидации заявили 22,6% респондентов; еще 35,8% выбрали вариант ответа «скорее да, чем нет»)1 заключается в том, что она привносит существенный элемент стабильности в развитие субъектов РФ, крайне необходимый в обществе, которое И. Пригожин и И. Стенгерс определили как ситуацию «неравновесного турбулентного хаоса» (Пригожин, Стенгерс, 1986, с. 225). В свою очередь социальная стабильность, позитивно воздействуя на общественное сознание, не только формирует благоприятную среду для развития экономики и социальной сферы, но является необходимым условием регионального воспроизводства, в том числе и в чисто «физической» форме – роста численности населения. Российский исследователь И.А. Гундаров более двадцати лет назад сформулировал зависимость воспроизводства населения от уровня социальной стабильности как закон «духовно-демографической детерминации» (Гундаров, 2001, с. 66).

Однако проблема региональной консолидации имеет не только внутреннее, но и внешнее глокальное (глобальное и одновременно локальное) измерение. Оно связано с противоречивостью процесса глобализации, которая, унифицируя и интегрируя социальную реальность, автоматически не «обнуляет» возможностей локальных (прежде всего региональных)

сообществ. Многие из них имеют возможность сохранить свою уникальность и остаться значимыми «игроками» в рамках глобальной системы.

С одной стороны, это выражается в повышении уровня их активности, заключающейся в стремлении развивать межрегиональные и трансрегиональные связи, проявляя собственную субъектность. Проблема субъектности чаще всего анализируется применительно к личности или социальной группе. В частности, довольно широко известна концепция субъектности молодежи (Ковалева, Луков, 1999, c. 147). Субъектность при этом понимается исследователями как способность общества, социальных групп, человека выступать в качестве активного начала (деятеля, творца) социальной реальности (Ковалева, Луков, с. 146). В рассматриваемом контексте субъектность региона может интерпретироваться как его способность самостоятельно определять стратегию и тактику развития, конструировать и осуществлять модели своего будущего.

Безусловно, попытки делать это будут иметь внешние ограничения, обусловленные административно-политической зависимостью регионов от федерального центра, которая в нестабильной среде только усиливается. Но одновременно стремление федеральных властей переложить значительную долю ответственности за решение задач социально-экономического развития на субъекты РФ будет способствовать расширению степеней свободы последних. И региональные элиты в своем стремлении расширить степени свободы станут тем чаще и увереннее апеллировать к репрезентируемому ими сообществу, чем более интегрированным оно является. С другой стороны, глокальность означает повышение уровня уязвимости субъектов РФ многочисленным опасностям и угрозам, что в полной мере продемонстрировали пандемия коронавируса, санкционное давление и специальная военная операция. Консолидация в этих экстремальных ситуациях все чаще определяется как условие обеспечения безопасности, превращающейся в один из ведущих интересов жителей регионов.

Феномен глокальности имеет отчетливо выраженный культурный аспект, поскольку именно специфическая культура формирует неповторимый образ любого региона и в значи- тельной мере определяет его потенциал. Не случайно один из исследователей процесса глокализации Х. Хондкер писал: «Глокализа-ция имеет смысл в том случае, когда состоит по меньшей мере из одного компонента, который обращается к местной культуре» (Khondker, 2004, p. 12). И именно в сфере культуры, в основе которой лежат ценности и нормы, формируется конструктивный потенциал консолидационного процесса в регионах. По меньшей мере, так воспринимают ситуацию многие жители, объясняя невозможность его осуществления отсутствием объединяющих ценностей. В ходе упомянутого выше исследования на эту причину указали 37,1% респондентов, еще 32,8% сослались на наличие сильных различий между поколениями. Но если в социокультурной сфере формируется значительная часть оснований для консолидационного процесса, то в ней же проявляется значительная часть его ограничителей. В сущности, каждый ограничитель может рассматриваться в качестве превращенной формы того или иного консолидирующего фактора.

Целью исследования является анализ этих ограничителей, связанных со спецификой ценностно-нормативных комплексов и установок акторов консолидационного процесса в российских регионах.

Обзор литературы

В современном отечественном обществознании исследуются преимущественно отдельные аспекты (политические, социальноэкономические, этнокультурные) социальной консолидации и солидарности как ее базового условия, а также их динамические, процессные характеристики. К числу наиболее современных исследований проблем консолидации российского общества можно отнести работы таких авторов, как Ю.А. Александрова (Александрова, 2017), С.С. Аносов (Аносов, 2021), М.К. Горшков, Н.Е. Тихонова (Горшков, Тихонова, 2013), М.В. Ильичева, А.В. Иванов (Ильичева, Иванов, 2022), О.А. Кармадонов, Г.Д. Ковригина (Кармадонов, Ковригина, 2017), А.С. Капто (Капто, 2015), И.В. Попова (Попова, 2018) и др.

Проблематика консолидации на региональном уровне, в отдельных субъектах Российской Федерации также представлена в ряде работ отечественных авторов. Так, например,

О.Б. Молодов в своих публикациях анализирует консолидационные процессы на примере Вологодской области (Молодов, 2016); В.А. Чи-грин и В.В. Узунов рассматривают особенности консолидационного потенциала регионов Юга России, в том числе Республики Крым (Чи-грин, Узунов, 2022); А.Ю. Шадже и Е.С. Куква исследуют проблемы социальной интеграции, социального капитала, доверия и сплочённости регионального сообщества на примере Республики Адыгея и Краснодарского края (Шадже, Куква, 2020).

В контексте темы статьи следует подчеркнуть, что в отечественных публикациях последних лет много внимания уделяется, в частности, вопросам общенациональной, региональной и местной идентичности как фактора социальной консолидации (Демичев, 2019; Гу-денкова, Савицкая, 2021; Дьякова, 2021).

Значимость ценностных аспектов социальной консолидации исследуется в работах А.Б. Гофмана (Гофман, 2013), А.С. Капто (Кап-то, 2015), И.М. Кузнецова (Кузнецов, 2021), Л.В. Рожковой и Н.Д. Васильевой (Рожкова, Васильева), П.С. Селезнева и В.Ш. Сургулад-зе (Селезнев, Сургуладзе, 2021), А.Д. Харичева, А.Ю. Шутова, А.В. Полосина, Е.Н. Соколовой (Харичев и др., 2022). Так, по мнению Л.В. Рожковой и Н.Д. Васильевой, социальная консолидация «обеспечивается единством интересов и потребностей, целей и ценностей, является процессом социокультурно и ценностно обусловленным» (Рожкова, Васильева, 2014, с. 128). Важным условием формирования универсальной общегражданской солидарности, по мнению А.Б. Гофмана, выступает наличие набора общепринятых и разделяемых индивидами ценностей, воплощенных «в общих национальных традициях, обычаях, нравах, исторических событиях и людях, сохраняющихся в коллективной памяти, в общих праздниках, ритуалах, целях, идеалах» (Гофман, 2013, c. 160). П.С. Селезнев и В.Ш. Сургуладзе отмечают, что необходим поиск консенсуса между процессом глобализации на основе информационных технологий и задачей сохранения социально ориентированного национального государства «таким образом, чтобы их использование не подрывало социокультурную сферу суверенных государств, способствовало консолидации и устойчивости социума на базе разделяе- мых большинством ценностей и коллективной идентичности» (Селезнев, Сургуладзе, 2021).

В свою очередь различные аспекты глокали-зации, как характеристики современной социальной реальности и одного из следствий глобализационных процессов исследуются в довольно большом количестве публикаций отечественных (Артамонова, Володенков, 2021; Дегтярев, 2020; Савчук, Очеретяный, 2021; Schelkunov et. al., 2021) и зарубежных (DiazPerez et. al., 2021; Lee et. al., 2021; Ritzer, 2003; Rosen, 2021; Roudometof, 2021; Tsai, 2021) ученых. Считается, что этот гибридный термин, образованный от слов «глобализация» и «локализация», был введен в социологический дискурс Р. Робертсоном, по мнению которого он предполагает одновременное присутствие, сочетание взаимосвязанных, взаимодополняющих и порой конфликтующих универсалистских и партикуляристских тенденций общественного развития (Robertson, 1992).

Несмотря на множество существующих сегодня трактовок данного понятия, большинство исследователей отмечают, что глокаль-ность предполагает стирание прежних пространственных границ социумов, укрепление внешних связей, главным образом за счет современных информационно-коммуникационных технологий, и увеличение степени влияния глобальных проблем на повседневную жизнь местных сообществ (см., например: Игнатьев, 2020; Труфанова, Хан, 2022).

Исследователи глокальных процессов делают акцент на их социокультурной составляющей, отмечая противоречивые последствия глобализации в форме культурно-этнической дифференциации, нарастания этноцентризма, стремлении отдельных социумов, стран, регионов, народов к обособлению, сохранению самобытности, традиций, своей культурно-исторической идентичности. Так, еще Р. Робертсон писал, что «глокализация есть вызов культур современной унифицирующей глобализации» (Robertson, 1992). С. Хантингтон также подчеркивал тенденцию актуализации именно культурно-национальных проблем мировой интеграции (Хантингтон, 2007), которые «часто становятся камнем преткновения на пути глобализации и превращают её в глокализацию» (Понизовкина, 2021). Социокультурные аспекты глокализации рассматриваются и в целом ряде отечественных публикаций последних лет (Колесников, 2016; Овсянникова, 2018; Думнова, 2022; Труфанова, Хан, 2022).

Вместе с тем пока не предпринималось попыток проанализировать ограничители консолидационного процесса в российских регионах, связанные со спецификой ценностно-нормативных комплексов и установок его акторов, в условиях глокальной социальной реальности.

Методы исследования

Выводы статьи опираются на результаты эмпирического социологического исследования «Проблема реновации социокультурных констант, обладающих конструктивным потенциалом для развития региональных сообществ», проведенного авторами в марте – июне 2021 года в Белгородской области. Цель исследования заключалась в выявлении уровня готовности и способности различных групп регионального сообщества к участию в процессе реновации социокультурных констант и их последующей интериоризации.

Исследование включало:

– Массовый анкетный опрос населения Белгородской области в возрасте 18 лет и старше, проведенный в марте 2021 года; выборочная совокупность составила 500 респондентов; выборка районированная, квотная, многоступенчатая. В ней каждое последующая единица отбора является гнездом единиц более низкого уровня. Доля респондентов по каждой единице отбора соответствует доле данной группы в генеральной совокупности (население Белгородской области). В качестве квотных признаков выступали место жительства (областной центр / село, деревня, хутор / город областного подчинения); пол, возраст (группы 18–24 лет, 25–39 лет, 40–59 лет, 60 лет и старше). Статистическая погрешность планировалась не более +/-2%. Анкета включала 18 закрытых и полузакрытых вопросов.

– Экспертный опрос, проведенный в апреле 2021 года в заочной форме с помощью электронной почты и Google-форм на основе анкеты, включающей 21 вопрос в открытой, полузакрытой, закрытой форме. Выборочная совокупность составила 30 экспертов. Критериями отбора экспертов стали стаж научноисследовательской работы в сфере социологии; наличие научных публикаций по проблемам социокультурного развития.

– Фокус-групповое интервьюирование 3 групп респондентов, проведенное в мае – июне 2021 года в Белгородском государственном национальном исследовательском университете по заранее разработанному сценарию, включающему 11 основных и 18 уточняющих вопросов. В число участников фокус-групп входили: 1) молодежь; 2) работники бюджетных учреждений, относящихся к социокультурной сфере; 3) работники масс-медиа. Общее количество участников – 32 человека, 18 женщин и 14 мужчин, возрастной диапазон – 18–68 лет.

Подчеркнем, что исследование проводилось в довольно специфическом регионе РФ, пограничном с Украиной. Уже в силу данного обстоятельства его результаты нельзя безоговорочно экстраполировать на другие субъекты. Кроме того, оно осуществлялось до начала специальной военной операции, существенно повлиявшей на консолидационные настроения в обществе. В новых условиях не только наиболее значимым фактором консолидации стал фактор безопасности, но усилился интерес к объединяющим жителей ценностям и общим интересам.

Результаты и обсуждение

В соответствии с теоретической моделью исследования консолидация рассматривалась как форма проявления социальной конъюнкции, теория которой была разработана российским исследователем О.А. Кармадоновым. Согласно его концепции, именно диалектическое взаимодействие социальной конъюнкции и дизъюнкции наиболее адекватно характеризует развитие современного общества. И если первая представляет собой «процесс, в пределе ориентированный на социальное воспроизводство, основанный на консистентной солидарности, обеспеченной полноценными потоками социальной консолидации во всех эшелонах и структурных элементах общества» (Кармадонов, 2015, с. 11), то вторая – процесс «расстройства, рассогласования и распада интеграционных средств, сопровождающийся ослаблением консолидационных потоков и проблематизацией основной цели интеграции – социального воспроизводства общества» (Кармадонов, 2015, с. 11). Автор особенно подчеркивает, что социальная консолидация – это взаимодействия, в ходе которых осуществляется социализация индивида и инте-риоризация основных социальных норм, ценностей и практик (Кармадонов, 2017, с. 12).

Таким образом, консолидация рассматривается нами как системный процесс (в интерпретации О.А. Кармадонова – поток), главным аттрактором в котором выступают просоциальные ценности. Отметим, что, рассматривая проблему региональной консолидации, мы «по умолчанию» наделяем данное понятие просоциаль-ной (социетальной) коннотацией, учитывая при этом, что консолидационный процесс может быть и деструктивным по своей направленности. Консолидироваться могут, в частности, криминальные и террористические группировки. В «бассейн» аттрактора входят сочетающиеся с ними социальные нормы и образцы поведения. В своей целостности они составляют ядро любой из субкультур, представляющих собой « ценностные локальные миры», противостоящие базовой – «большой», «взрослой», «материнской» – культуре («социалистической», «либеральной», «христианской» и т. п.); индивидуальные и коллективные стереотипы поведения и деятельности, воплощенные в специфических знаково-символических манифестациях, социокодах, формах сознания и структурах личностной идентичности; субсистему стилей и стилевого поведения; групповые формы культурных стандартов и специфических продуктов духовного производства (в том числе и масскультовского)»2.

Культура в целом и региональная субкультура в данном случае выступают регуляторами конъюнктивного (консолидационного) процесса. При этом роль социокультурных регуляторов весьма велика, что, в частности, подчеркивают Ю.А. Зубок, В.И. Чупров и А.С. Лобутов, разрабатывая концепцию саморегуляции молодежи: «Социокультурными регуляторами жизненных позиций выступают элементы социокультурного механизма, к которым в разрабатываемой авторами концепции отнесены: традиционная культура, определяющая историческую обусловленность процесса саморегуляции, и молодёжная субкультура, характеризующая её социально-групповые особенности; архетипы коллективного бессознательного, лежащие в основе смыслообразования; ментальные и современные черты национального характера, закреплённые в социальных практиках посредством габитусов; установки, стереотипы и ценности, образующие структуру диспозиций, регулирующих социальное поведение» (Зубок и др., 2021, с. 86). Мы полагаем, что аналогичный механизм определяет саморегуляцию любого сообщества.

Следовательно, консолидацию вполне можно рассматривать как регулируемый и одновременно саморегулируемый процесс субкультурных модификаций, потенциальным субъектом и одновременно объектом которого выступает региональное сообщество. Суть этих модификаций заключается в последовательном формировании у составляющих его групп установки на взаимопонимание и диалог, готовности совместно решать проблемы, затрагивающие общие интересы, несмотря на наличие между ними социальных различий. Консолидация в данном случае понимается в довольно ограниченном смысле как сведение к минимуму конфронтации и взаимного отчуждения и выстраивание основанных на взаимной лояльности межличностных и межгрупповых отношений. Предложенная трактовка восходит к коммуникативной теории солидарности Ю. Хабермаса (Хабермас, 2000) и предполагает ограниченное понимание консолидации, связанное с отказом от ее холистской интерпретации в духе процесса, направленного на установление отношений «всеобщей гармонии», что вряд ли осуществимо в высокодифференцированном социуме. Солидарность как цель консолидации в данном контексте рассматривается в качестве системы отношений, основанных на принципе взаимной лояльности, которая, согласно Т. Парсонсу, представляет собой «готовность откликнуться на должным образом „обоснованный” призыв, сделанный от лица коллектива или во имя общественного интереса или потребности» (Парсонс, 1998, с. 26).

Однако, чтобы большинство жителей региона изменили свое отношение к контрагентам с преимущественно отчужденного (отстраненного) или даже враждебного на «коммунитарнолояльное», в сознании населения должно реально сложиться, «объективироваться» представление о принадлежности к единому сообществу (показательно, что Т. Парсонс связывал лояльность с общественным интересом).

Данное представление обычно воспроизводится в виде региональной (коллективной) идентичности, которая и служит наиболее надежным основанием консолидации. На зависимость перспектив консолидации от фактора идентичности указывают, в частности, авторы статьи «Восприятие базовых ценностей, факторов и структур социально-исторического развития России (по материалам исследований и апробации)» (Харичев и др., 2022). Безусловно, любой вид коллективной идентичности, как показал еще Э. Эриксон (Эриксон, 1996), формируется под влиянием многих факторов, но решающую роль в их структуре играют «общие для членов группы знания, нормы, ценности, символические стратегии» (Харичев и др., 2022, с. 110). С их помощью идентичность поддерживается, и через нее, и посредством ее они способны определять консолидирующие практики.

Естественно, что деформация социокультурных факторов-регуляторов искажает процесс коллективной (в нашем случае) региональной идентификации, что в значительной степени подтвердили результаты наших исследований.

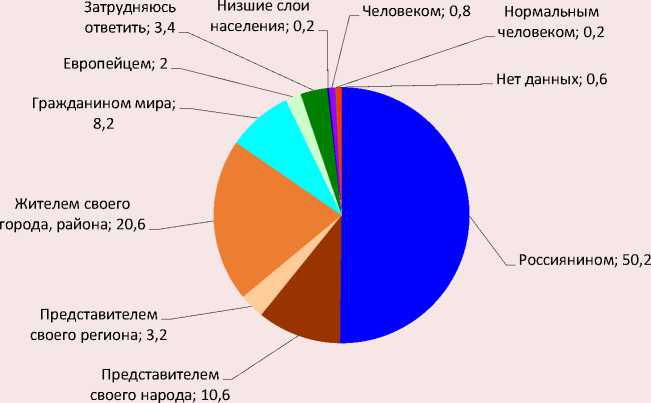

Прежде всего, они показали, что в настоящее время региональная идентичность все более превращается в симулякр, несмотря на попытки властей и некоторых гражданских институтов осуществлять меры, направленные на ее формирование. В ходе упомянутого выше массового анкетного опроса населения Белгородской области, проведенного нами в марте 2021 года (N = 500), только 3,2% респондентов указали, что считают себя представителями региона; 50,2% ощущают себя прежде всего россиянами, 20,6% – жителями своего города или района, 10,6% – представителями своего народа ( рис. 1 ).

Более того, у участников фокус-групп ответ на вопрос о наличии регионального сообщества вызвал затруднения, что, впрочем, было довольно ожидаемым в силу его сложности даже для исследователей. Феномен территориального сообщества, как известно, весьма неоднозначно трактуется в литературе. Так, часть исследователей считает необходимым признаком его существования наличие общих ценностей. По мнению И.А. Халий, сообщество – это «группа людей, объединенных общими ин-

Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос «Кем Вы себя ощущаете прежде всего?»*, % от числа опрошенных

Источник: результаты массового анкетного опроса населения Белгородской области, март 2021 года, 500 респондентов, полузакрытый вопрос.

* Варианты ответа «низшие слои населения», «человеком», «нормальным человеком» предложены самими респондентами (полузакрытый вопрос).

тересами, ценностями и целями, действующая на протяжении длительного периода времени и добивающаяся определенных результатов»3. Другие авторы указывают и иные основания. Н.Л. Мосиенко, в частности, определяет территориальное сообщество как социально-территориальную общность, которая характеризуется высокой степенью «территориальной самоидентификации жителей, интенсивными внутренними взаимодействиями, осознанностью общих территориальных интересов, наличием элементов самоорганизации и самоуправления» (Мосиенко, 2010).

Для многих белгородцев сама постановка вопроса о наличии регионального сообщества оказалась довольно неожиданной, тем не менее они в абсолютном большинстве подтвердили факт его существования, выделяя два главных основания для этого. Во-первых, общность тер- ритории проживания. Типичным можно считать следующее высказывание: «Региональное сообщество – это сообщество людей, которых объединяют территориальные условия проживания, которые между собой взаимодействуют в рамках решения различных задач» (Ирина, 45 лет, работник сферы образования). Во-вторых, явления и процессы, которые можно обобщить понятием «культурно-историческая традиция». Характерными в этом случае были такие суждения: «Людей сплачивает история их области, края, республики, ценности, которые в нее закладываются. Белгород имеет очень сильную историческую культуру, которая помогает формировать региональное сообщество» (Алина, 31 год, представитель СМИ); «Сильные этнокультурные отличия от остальных регионов Центральной России (кроме соседних), обусловленные значительным влиянием украинского этнического элемента, да и в целом гуманитарных и экономических связей с Украиной (прежде всего ориентацией на Харьков как ближайший крупный центр)» (Василий, 37 лет, работник сферы образования); «Особенный говор „белГородское колоритное глухое „Г”, знаковые места (Прохоровское поле, Холковский мужской монастырь), „Святое Белогорье” – наличие храмов практически в каждой сельской территории, не говоря уже о городах» (Инесса, 42 года, работник сферы культуры).

Однако попытки выявить консолидирующие факторы в современных процессах обычно приводили к предельно общим рассуждениям, часто довольно путанным и противоречивым.

Майя, 42 года, работник сферы образования: «Все люди взаимодействуют как по месту работы, так и по месту проживания, и, несмотря на то, что „личная ” цель, к которой каждый стремится, может быть разной, но есть и общая цель – создать достойные условия для жизни подрастающего поколения, повысить качество своей жизни. … есть коренные жители (несколько поколений проживало на данной территории) и есть приехавшие на постоянное место жительства люди. Независимо от места работы или места проживания они все находятся в постоянном взаимодействии и стремятся к достижению определенных целей в зависимости от своей принадлежности к тому или иному социальному институту».

Александр, 68 лет, работник сферы здравоохранения: «Да, о таком сообществе можно говорить, оно существует в нашем регионе. Без этого сообщества мы бы не смогли создать те условия существования, которые сейчас есть, не могли бы достигнуть имеющихся на сегодняшний день экономических показателей».

Таким образом, эмпирическое исследование выявило довольно существенное противоречие. Суть его в том, что качественный метод анализа позволяет диагностировать наличие у жителей области довольно устойчивого представления о существовании регионального сообщества, но принадлежность к нему не определяет их коллективную идентичность. Вектор идентификации абсолютного большинства респондентов был в период проведения исследования ориентирован либо на макросоциальные (страна в целом), либо на микросоциальные общности. Регион проигрывал и тем, и другим.

Очевидно, можно находить самые разнообразные причины сложившейся ситуации. Но мы полагаем, что главная из них обусловлена слабостью социокультурных регуляторов процесса идентификации, концентрированно представленных в доминирующем в массовом сознании ценностно-нормативном комплексе, то есть в наличии общих ценностей, готовности следовать единым для всех социальным нормам, убежденности в существовании некоторых эталонных образцов поведения. Эта слабость в основе своей детерминирована общей ситуацией в российском обществе, которую С.А. Кравченко определил как «нормальную аномию», то есть положение дел, когда превращенные формы материальных практик воспринимаются в качестве естественных и допустимых, а освященный традициями порядок – как противоречащий рациональному. В качестве аргументов в пользу концепции «нормальной аномии» он использует следующие: 1) аномия – имманентное явление для становящегося сложного общества; 2) поведение людей в ситуации риска не регулируется стабильными нормами; 3) в одном социальном пространстве живут люди, моральные представления которых относятся к разному социальному времени; 4) нормальная аномия стимулирована складыванием виртуальной реальности; 5) в своих жизненных стратегиях люди все чаще полагаются не на собственные усилия, а на «счастливый шанс»; 6) парадоксально сочетаются самого разного рода знания и незнания; 7) смешение реальных и виртуальных миров порождает сосуществование реальных и инсценированных рисков; 8) дисперсия традиционных норм семейно-брачных отношений; 9) для анализа нормальной аномии требуется новый валидный инструментарий; 10) общая гуманизация общества является единственной стратегией нормализации социума (Кравченко, 2014, с. 3–10).

Аномия характеризуется утратой коллективных представлений о различии добра и зла, о том, что такое жалость, милость, справедливость, уважение, взаимопомощь, сострадание; недейственностью социальных институтов; зондажем как главной формой отношения российской власти с обществом; утратой человеком контроля над социальными процессами; неспособностью человека к планированию и достижению долговременных целей жизненных стратегий (Терещенко, 2019, с. 220).

В связи с этим особую важность приобретает тенденция девальвации коллективистских ценностей, представляющих важный фактор укрепления межличностных и межгрупповых взаимосвязей. Так, В.Н. Кузнецов пишет: «Ценностный консенсус – важный фактор функционирования и поддержания стабильности общества на основе согласия, базирующегося на сходстве взглядов или ориентаций относительно значимых ценностей, целей, норм, правил поведения, ролей, отношений власти и т. д. между субъектами социальных отношений» (Кузнецов, 2003, c. 37).

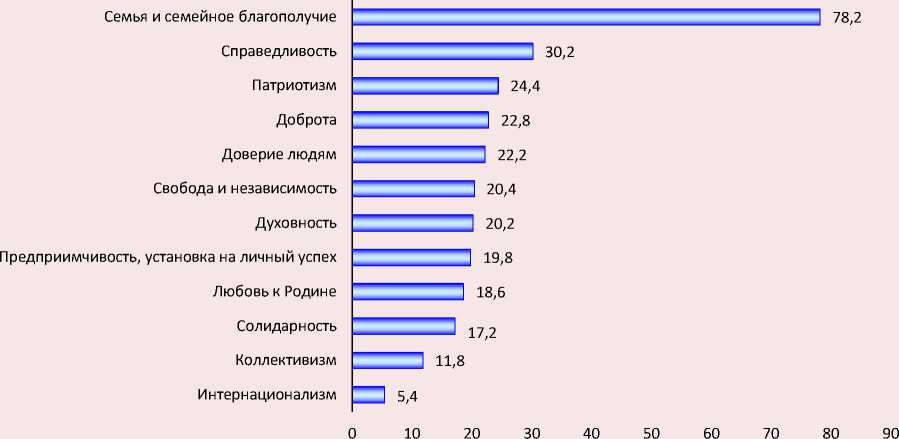

Безусловно, проблема эволюции ценностей в современной России исключительно сложна. Тем более анализ ее осуществляется на основе различных методик, предполагающих не совпадающие и дискуссионные варианты их систематизации. Однако вывод о девальвации коллективистских ценностей, фактически, является аксиоматичным4 (см., например: Горшков, 2016; Грищенко, 2018; Маркова, 2017; Российское общество…, 2022; Семёнов, 2017). Он нашел подтверждение и в ходе нашего исследования 2021 года5. Среди предложенного набора только ценность семьи была безоговорочно признана значимой большинством респондентов (78,2%). Все остальные получили менее половины выборов: справедливость (30,2%), патриотизм (24,4%), доброта (22,80%), доверие к людям (22,2%). При этом наименее значимыми для жителей Белгородской области оказались ценности интернационализма (5,4%), коллективизма (11,8%) и солидарности (17,2%; рис. 2).

Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос «Какие традиционные ценности представляются Вам наиболее значимыми? (укажите не более трех вариантов ответа)», % от числа опрошенных

Источник: результаты массового анкетного опроса населения Белгородской области, март 2021 года, 500 респондентов, полузакрытый вопрос.

Полученное распределение ответов объясняется, по нашему мнению, тем, что в общественном сознании доминирующее положение занимают индивидуально-прагматические установки. Показательно в связи с этим распределение ответов на вопрос о том, что является для белгородцев главным в жизни. К числу таких приоритетов были отнесены семейное счастье (73,8%); здоровье (64,2%), богатство и материальное благополучие (33,6%), собственная безопасность и безопасность своих близких (32,4%). Данные предпочтения свидетельствуют о преобладании в массовом сознании индивидуально-прагматических диспозиций, которые хотя и не лишены социетального содержания, если и предполагают интеграцию и лояльность, то, как правило, в рамках короткой социальной дистанции ( рис. 3).

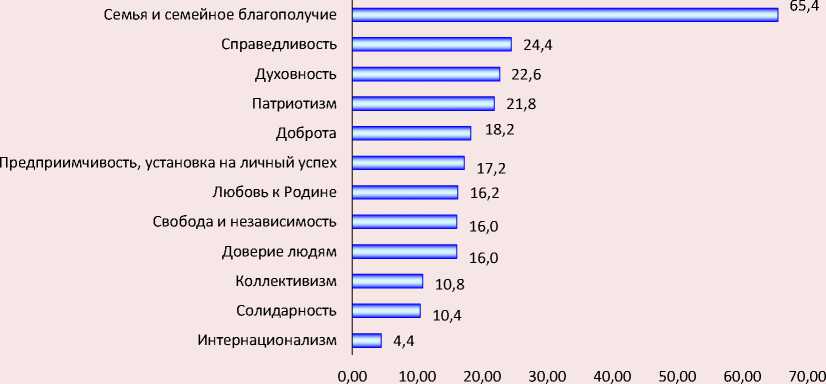

Между тем значительная часть населения все же испытывает более или менее отчетливо выраженную потребность в наличии некоторых прочных оснований (мы определяем их как социокультурные константы), которые ориентировали бы региональное сообщество на интеграцию. Показательно, что к наиболее востребованным в современном мире ценностям респонденты отнесли не только семью и семейное благополучие (65,4%), но и справедли- вость (24,4%), духовность (22,6%), патриотизм (21,8%) и доброту (18,2%), хотя доля выборов во всех данных случаях была заметно меньше, чем в отношении ценности семьи и семейного счастья (рис. 4).

Причины сохранения запроса на некоторые коллективистские ценности в потребительском, индивидуально-прагматически ориентированном обществе мы объясняем стремлением людей хотя бы частично компенсировать издержки состояния неопределенности, нестабильности, сохранить веру в некие императивы человеческой жизни. Нельзя не согласиться с В.А. Сауткиной, которая отмечает: «Во время переходных состояний, в условиях неопределенности и рисков в обществе усиливается потребность найти нечто общее, что побуждает разных людей держаться вместе. Накопленный человечеством опыт совместных действий, анализ и интерпретация их последствий показывает, что наличие или отсутствие в обществе запроса на солидарность ярче всего проявляется в период кризиса, когда под давлением самых разнообразных вызовов, не просто ухудшающих положение граждан, но составляющих реальную угрозу их существования, появляется необходимость солидарного поведения. В этих условиях все больше людей осознают необходимость поступиться своими интере-

Рис. 3. Распределение ответов респондентов на вопрос «Что для Вас сегодня является главным в жизни? (укажите не более трех вариантов ответа)», % от числа опрошенных

Источник: результаты массового анкетного опроса населения Белгородской области, март 2021 года, 500 респондентов, полузакрытый вопрос.

Рис. 4. Распределение ответов респондентов на вопрос «Какие из перечисленных ценностей наиболее востребованы в настоящее время? (укажите не более трех вариантов ответа)», % от числа опрошенных

Источник: результаты массового анкетного опроса населения Белгородской области, март 2021 года, 500 респондентов, полузакрытый вопрос.

сами и примкнуть к той группе людей, которые именно в действиях, основанных на принципах солидарности, видят единственный способ решениях своих насущных проблем» (Сауткина, 2019, с. 71).

Тем не менее семья, как фактически единственная коллективистская ценность (мы исходим из того, что семья – это все же малая социальная группа, объединяющая людей на основе родства, брака и совместного хозяйства), признанная большинством населения, консолидирует их лишь в пределах короткой социальной дистанции. Более того, она может оппонировать попыткам консолидировать региональное сообщество на более широкой основе в тех случаях, когда семейно-клановые интересы конфликтуют с интересами больших социальных групп. К тому же коллективистская ориентация семьи далеко не всегда носит про-социальный характер. Семейно-родственная группа вполне может интегрироваться на криминальной основе.

Наряду с ценностями элементом ценностнонормативного комплекса как регулятора общественных отношений являются социальные нормы. Очерчивая пределы допустимого поведения, они придают атрибут определенно- сти социальным действиям и взаимодействиям, формируя предпосылки для установления отношений доверия, представляющего собой «возникающее у членов сообщества ожидание того, что другие его члены будут вести себя более или менее предсказуемо, честно и с вниманием к нуждам окружающих, в согласии с некоторыми общими нормами» (Фукуяма, 2004, с. 52). В основе доверия, без которого консолидация немыслима, лежит именно определенность. Показательно, что П. Штомпка, полагал: доверие – это «ставка в отношении будущих непредвиденных действий других» (Sztompka, 1999, p. 25).

Сложность оценки состояния нормативного компонента ценностно-нормативного комплекса заключается в его неоднородности. К числу социальных норм относятся правовые, нравственные и конвенциональные, опирающиеся преимущественно на обычаи (при этом нельзя не учитывать наличие в массе населения неоднозначных интерпретаций нравственности; но, поскольку наши исследования проводились в регионе, где абсолютное большинство населения православные христиане, мы «по умолчанию» рассматривали в качестве таких нравственных норм максимы христианской морали). Они оказывают различное влияние на перспективы консолидации. К тому же жители региона по-разному воспринимают эти нормативные предписания.

В частности, исследование показало: воспринимая социальную реальность преимущественно рационально-прагматически, в своей повседневной жизни респонденты в подавляющем большинстве стараются соблюдать законы, в меньшей степени – придерживаться нравственных норм и не нарушать обычаи. Так, 71,6% респондентов всегда соблюдают законы, 61,8% – придерживаются нравственных норм и только 47,2% стараются не нарушать обычаи. Таким образом, за исключением конвенциональных норм правовые и нравственные нормы, если судить по полученным данным, интериоризированы большинством граждан и служат регуляторами их поведения ( рис. 5 ).

Однако различные виды социальных норм далеко не в одинаковой мере способствуют формированию ценностно-нормативного консенсуса в региональном сообществе, выступая в качестве одного из компонентов данного аттрактора консолидации. В частности, функция правовых норм сводится к установлению формальных правил, регламентирующих взаимоотношения граждан и их групп посредством пози- тивного обязывания, запрещения и дозволения. Реализация ее безотносительна к практике консолидации; эти нормы не учитывают такой возможности и не обязывают ее осуществлять. Исключение составляют разве что случаи, когда правовые нормы прямо запрещают создание антиобщественных (экстремистских, криминальных) объединений. Но во всех других ситуациях следование в своих повседневных практиках правовым нормам практически в равной степени может выражаться либо в готовности к консолидации с согражданами, либо в индифферентном отношении к ней.

В значительно большей степени достижению ценностно-нормативного консенсуса и превращению его в значимый аттрактор консолидации способствует интериоризация нравственных норм, которые формулируют безусловные императивы поведения личности. Разумеется, эти императивы далеко не всегда ориентированы на солидарность как форму организации жизни. Так, еще М. Вебер, характеризуя протестантскую этику, подчеркивал ее индивидуалистический, рациональнопрагматический характер, воплощенный в том числе в «философии скупости». «Идеал ее – кредитоспособный добропорядочный человек, долг которого рассматривать приумножение

Рис. 5. Распределение ответов респондентов на вопрос «В повседневной жизни Вы стараетесь …?», % от числа опрошенных

□ Да, всегда ■ Да, в основном □ Иногда □ Никогда

Источник: результаты массового анкетного опроса населения Белгородской области, март 2021 года, 500 респондентов, полузакрытый вопрос.

своего капитала как самоцель»6 (Вебер, 1990, с. 73). Правда, православная традиция, если и не ориентирует непосредственно на солидарность, предполагает утверждение близких к ней феноменов (человеколюбие, дарение, справедливость).

Однако нельзя не заметить, что, во-первых, согласно полученным данным, нравственных норм придерживается заметно меньшая доля респондентов; во-вторых, заявления человека о следовании нравственным нормам еще не означают его готовность консолидироваться с окружающими, то есть стремиться понять их позицию, согласовать интересы, сотрудничать в решении общих проблем. Консенсус достигается не на основе деклараций, но в ходе практических действий. При этом решающее значение чаще всего приобретают достигнутые участниками договоренности. Поэтому соблюдение конвенциальных норм в современном обществе становится действительным основанием ценностно-нормативного консенсуса, превращая его в аттрактор консолидационного процесса.

Но именно эти нормы реже всего принимаются в расчет респондентами. К тому же кон- венции, как правило, заключаются и соблюдаются в пределах короткой социальной дистанции, редуцируя пространство консолидации и ограничивая число ее акторов.

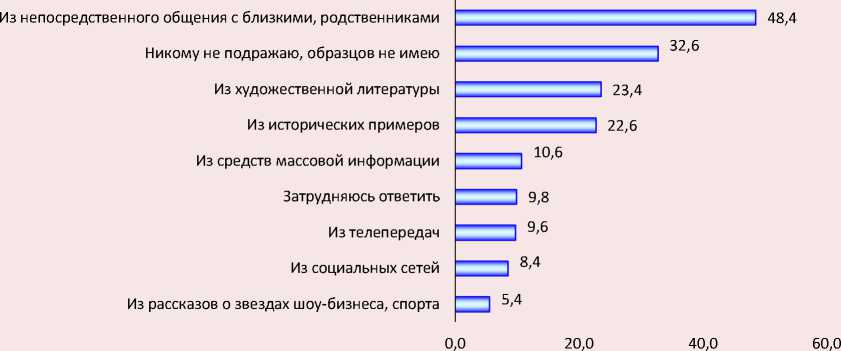

Редукции способствует и специфика эталонных образцов поведения. В современных условиях они утрачивают атрибут универсальности, локализуясь преимущественно в рамках ближнего по отношению к субъекту окружения. Основная масса населения ориентируется в своей повседневной жизни на близких и родственников. Персонажи художественной литературы и исторические личности, чьи поведенческие модели обычно рассматривались в качестве всеобщих образцов для подражания, служат таковыми лишь для 23,4% респондентов. В то же время треть опрошенных (32,6%) отметили, что не имеют таких образцов и никому не подражают, а каждый десятый затруднился ответить на поставленный вопрос. Меньше всего при выборе своей модели поведения в повседневной жизни население Белгородской области обращает внимание на нарративы о звездах шоу-бизнеса и спорта, распространяемые в социальных сетях (8,4%) и телепередачах (9,6%; рис. 6 ).

Рис. 6. Распределение ответов респондентов на вопрос «Откуда Вы обычно берете образцы для своего поведения (укажите не более трех вариантов ответа)?», % от числа опрошенных

Источник: результаты массового анкетного опроса населения Белгородской области, март 2021 года, 500 респондентов, полузакрытый вопрос.

Таким образом, специфика всех компонентов ценностно-нормативного комплекса, характеризующего сознание жителей региона, позволяет утверждать, что его потенциал в качестве аттрактора-регулятора процесса консолидации может быть реализован преимущественно на микросоциальном уровне, что существенно ограничивает возможности интеграции регионального сообщества.

Расширить их можно было бы за счет усиления установки на консолидацию органов государственного и муниципального управления, институтов гражданского общества, выступающих в качестве основных «игроков» социального пространства субъекта РФ, которая представляет собой их нацеленность на создание условий для социальной конъюнкции, противодействие дизъюнктивным тенденциям.

Такая ориентация действительно имела место в Белгородской области. Но проявилась она главным образом в установке на возрождение (реновацию) традиций, рассматриваемых в качестве социокультурных констант, которые способны выступить основаниями для регионального консенсуса.

Понятие «реновация» пока еще редко используется в социально-гуманитарных науках в тех случаях, когда речь идет об отношении к ценностям, и, что вполне естественно, является дискуссионным. В нормативно-правовых документах и в научной литературе обычно применяются термины «сохранение» и «укрепление». Именно они содержатся в Указе Президента РФ № 189 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Однако, как нам представляется, положения указа однозначно не сводятся к констатации необходимости воспроизводить (воссоздавать) традиционные ценностные паттерны. Эта деятельность должна учитывать их интеграцию в современный социокультурный процесс, предполагающую их интерпретацию в системе близких населению (особенно молодежи) понятий с учетом актуальных социальных процессов. Так, например, интерпретация содержания ценности не может не учитывать разнообразие современных форм семейно-брачных отношений. Показательно, что указ содержит позицию, согласно которой позитивный сценарий государственной политики предполагает «поиск ответов на новые вызовы исходя из традиционных ценностных ориентиров». Весьма примечательны мнения участников проведенных нами фокус-групп, которые утверждали, что в настоящее время не принесет ожидаемых результатов установка на простое воспроизведение традиционных ценностей, если не придавать им хотя бы новую форму презентации. В их представлениях (безусловно, упрощенных) простое воспроизводство таких ценностей не получит поддержки, потому что «сейчас найдется мало желающих использовать лучину, лапти» (Василий, 37 лет, работник сферы образования).

В рассматриваемом контексте нам представляется, что использование понятия «реновация» снимет, по меньшей мере часть смысловых и семантических проблем, поскольку оно определяет диалектический процесс «разнонаправленных и одновременных тенденций – сохранения старого и одновременно его отрицания»7. Данное понятие чаще всего применяется для характеристики процессов инфраструктурных обновлений, но вполне может быть использовано для анализа широкого круга социальных, в том числе социокультурных, систем (попытку применить его к ценностям предпринял в свое время Б.П. Торопов (Торопов, 2015), хотя и не дал строгой дефиниции понятия). Главным преимуществом его использования является то, что тем самым подчеркивается одновременно динамизм их развития и повышение «чувствительности» к внешней среде. Таким образом, мы определяем реновацию ценностей как процесс их сохранения и содержательной интерпретации с учетом современных тенденций общественного развития и на основе использования терминологии, адекватной представлениям групп целевого воздействия.

Однако решение задачи их реновации изначально имело существенные ограничения, которые, в силу стандартности мышления представителей региональных элит, скорее всего, будут проявляться и в других субъектах РФ в случае реализации стратегии консолидации.

Первое связано с характерной для многих статусных групп практикой жизненного планирования в пределах короткой социальной дистанции. Следствием этого является сосредоточенность на решении ситуативных задач, сопряженная с отказом формировать долгосрочные программы и проекты, к числу которых и относится консолидация. Конкретным проявлением ситуативного подхода в Белгородской области стало непонимание значимости идеи реновации традиционных ценностно-нормативных комплексов как оснований (аттракторов) социальной конъюнкции. Так, в ходе проведенного нами в 2021 году исследования эксперты довольно сдержанно оценили степень осознания различными акторами регионального пространства необходимости реновации традиционных ценностей, норм и образцов поведения. Согласно мнению двух третей из них в той или иной мере оно присуще представителям церкви, 56,7% – населению, 56,7% – членам общественных объединений, 53,3% – государственным чиновникам, 40% – муниципальным служащим, 40% – представителям бизнес-сообщества ( рис. 7 ).

Столь сдержанная оценка, скорее всего, довольно адекватна ситуации, для которой характерен высокий уровень социальной неопределенности и рисков. О.Н. Яницкий констатирует, что они «в современных условиях нарастают с огромной прогрессией и проникают в каждую сферу общества, во все территории, превращая их в среды жизнеразрушения» (Яницкий, 1999, с. 134). В таких условиях крайне трудно выстраивать долгосрочные планы, особенно если они, как это присуще идее консолидации, имеют масштабный характер.

Именно с масштабностью консолидационного процесса связан его следующий ограничитель. Он выражается в несоразмерности политики консолидации и состояния массового сознания. Инициаторы консолидации предпочитают мыслить в так называемой высокой размерности, апеллируя к ценностям, нормам и образцам поведения, способным интегрировать все региональное сообщество. Между тем большинство населения оперирует ценностями локального характера, наиболее значимой из которых, как уже отмечалось выше, является ценность семьи. С позиции локального

Рис. 7. Распределение ответов экспертов на вопрос «В какой степени, на Ваш взгляд, осознается в Вашем регионе необходимость реновации традиционных

мышления масштабная задача реновации коллективистских ценностей представляется весьма сомнительной, на что и указали участники фокус-групп.

Однако половина участников (особенно много среди студентов) высказали сомнение в актуальности постановки задачи реновации традиционных ценностей, норм и образцов поведения, мотивируя свое мнение тем, что «в этом нет необходимости, потому что смена ценностей может привести к чему-то новому, а возрождение старых традиций к стагнации» (Татьяна, 40 лет, представитель СМИ); «возрождать не обязательно, но что-то перенять обязательно нужно, потому что нынешние тенденции вызывают опасения» (Влад, 20 лет, студент).

Оксана, 45 лет, представитель СМИ: «Я считаю, что это (задача реновации – ред.) не востребовано в современном обществе, потому что Россия сейчас плотно встроена в общемировую культуру и молодежь растет на западных стандартах поведения. Невозможно заставить ее не смотреть на окружающий мир, а ходить в юбках в пол и рожать по пять детей. Опять же если для этого не создано никаких условий… Молодежь сейчас очень эгоистичная, они думают только о себе, о получении личной выгоды. Они более свободны и в массе своей лишены шаблонов старшего поколения. Сложно таким людям привить традиционные ценности».

Василий, 37 лет, работник сферы образования: «Отношение к задаче реновации традиционных ценностей, норм и образцов поведения отрицательное, так как под „традиционными ценностями ” многие сейчас понимают откровенное ретроградство, ксенофобию и порой религиозный экстремизм. Да и кроме того надо понимать, что возрожденные традиционные ценности могут существовать только в возрожденной традиционной экономике и обществе».

Елена, 47 лет, представитель СМИ: «Задача реновации традиционных ценностей, норм и образцов поведения не востребована. Ценности формируются и забываются на протяжении достаточно долгого времени, пытаться искусственно влиять на них слишком непредсказуемо. Невозможно гарантировать результат. Зачем возрождать то, что за ненадобностью было отвергнуто обществом?»

При этом даже участники, положительно относящиеся к постановке такой задачи, были не уверены в ее разрешимости.

Светлана, 45 лет, работник сферы образования: «Задача возрождения традиционных ценностей, конечно, востребована, но, на мой взгляд, совершенно неразрешима. Вряд ли возможно возрождение (или искусственное насаждение) традиционных ценностей в современном обществе, ориентированном на индивидуализм, личный успех, материальные ценности» .

За то, что постановка задачи утверждения в обновленном виде традиционных ценностей, норм и моделей поведения в современных условиях является своевременной и необходимой, но при этом вряд ли осуществимой, высказались 46,7% экспертов.

Существенным ограничителем процесса консолидации регионального сообщества является неспособность его инициаторов (даже при желании решать задачу) технологически корректно организовать его как следствие не-сформированности у них социально-технологической культуры. Чтобы стать успешной, технология регулирования консолидации должна приобрести системный характер и осуществляться с учетом выделения в нем последовательных этапов. К ним мы относим следующее.

-

1. Этап формирования региональной идентичности. В рамках публичного дискурса преобладает мнение, что региональная идентичность довольно успешно формируется в ходе социализации детей и молодежи. Однако результаты нашего исследования ставят под сомнение адекватность такой позиции. Основные векторы идентификации ориентированы на другие объекты. Очевидно, что типичному субъекту РФ сегодня мало что удается предложить молодому человеку с расчетом на его лояльность в отношении регионального сообщества. На этом этапе нужны разработка и реализация специальной программы формирования и поддержания региональной идентичности, основанной на широком использовании современных технологий.

-

2. Этап ценностно-нормативной селекции и ориентации. Он предполагает определение ценностей, социальных норм и эталонных моделей поведения, на основе которых можно интегрировать региональное сообщество. На этом

-

3. Этап установления отношений доверия. На этом этапе целесообразно применение технологии формирования культуры доверия, основными процедурами которой являются установление нормативной согласованности развития регионального пространства, обеспечение стабильности; достижение прозрачности социальной организации, создание информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей жителям ощущение понятности происходящего, реализация принципа подотчетности общественности должностных лиц и институтов.

-

4. Этап формирования символической солидарности, на котором предлагается использовать технологию формирования системы публичного дискурса по проблемам солидарности и консолидации, опирающейся на сеть диалоговых площадок.

-

5. Этап деятельной консолидации, ориентированный на использование технологии поддержки гражданских инициатив, направленных на консолидацию регионального сообщества. Она предполагает наличие ясных и общепринятых технологий и каналов донесения информации об инициативе до заинтересованных лиц и групп, формирование инфраструктуры поддержки инициативных групп и общественных организаций, нормативное правовое закрепление механизмов привлечения финансовых и материальных ресурсов для реализации инициатив, наличие реальной заинтересованности власти в гражданской активности, отсутствие давления на инициаторов, обеспечение прозрачности процедуры селекции инициатив, обязательное включение мероприятий по формированию ценностей участия каждого в активной социальной жизни. Итогом применения технологии должна стать институционализация консолидационных практик.

этапе целесообразны разработка и применение технологий субкультурных модификаций, заключающихся в целенаправленном и последовательном формировании системы стимулов, меняющих в заданном направлении поведенческие реакции различных социальных групп.

Таким образом, в рамках регионального сообщества может быть выстроена система социальных практик, ориентированная на его про-социальное воспроизводство и участие в качестве активного субъекта общественных процессов.

Наконец, еще одним ограничителем процесса консолидации регионального сообщества является недостаточное внимание к проблеме взаимодействия реализующих его субъектов. Исследование показало: в представлении большинства респондентов она может быть успешной при условии, что осуществляется как само-регулируемый процесс, в котором, по мнению участников фокус-групп, решающая роль принадлежит населению.

Инесса, 42 года, работник сферы культуры: «Сформулировать задачу должны непосредственно жители региона (через лидеров общественного мнения)».

Олеся, 26 лет, представитель СМИ: « Гражданское общество, активисты, с поддержкой государства (региональных органов власти и органов местного самоуправления)».

Майя, 42 года, работник сферы образования: «Эту задачу должен сформулировать народ и донести до властей всех уровней … Наверное, особая роль в этом случае отводится институтам гражданского общества».

Преобладание такой точки зрения можно рассматривать как свидетельство хотя и медленного, но все же сдвига в ориентациях общественного мнения от патернализма к гражданскому сознанию. Однако на практике регулирование процесса консолидации было практически монополизировано государственными структурами, что существенно снизило привлекательность проекта.

Заключение

Полученные в ходе исследования результаты позволяют утверждать, что, решая задачу повышения субъектности регионов РФ, наиболее дальновидные представители некоторых сложившихся в них элит формулируют идею консолидации региональных сообществ. Оппонируя преобладающим в настоящее время тенденциям к десубъективизации социальных групп и институтов, данный тренд носит знаковый характер и свидетельствует о том, что глобализация неуклонно трансформируется в глокализацию и, тем самым, ведет к повышению роли регионов в общественном развитии. Однако процесс консолидации, как правило, осуществляется непоследовательно и в основном с опорой на административные практики, что делает его нестабильным и не всегда результативным.

Данный вывод в полной мере подтвердил опыт реализации в Белгородской области Стратегии формирования регионального солидарного общества. Представляя собой более или менее адекватный ответ на вызовы современной нестабильной реальности, она разрабатывалась и осуществлялась без должного внимания к ограничителям, которые продуцируются условиями развития страны и регионов и существенно влияют на основные аттракторы, действие которых способно превратить консолидацию в системный самоорганизующийся процесс. К числу таких ограничителей от- носятся несформированность региональной идентичности, непрочность ценностно-нормативного консенсуса, проявляющегося главным образом на уровне микрогрупп (прежде всего семьи и семейно-родственного окружения), недостаточная нацеленность органов власти, институтов гражданского общества на создание благоприятных организационно-технологических условий для социальной конъюнкции.

Реализация любой консолидационной стратегии на региональном уровне должна учитывать эти ограничения и предусматривать меры, направленные на их минимизацию.

Список литературы Консолидация регионального сообщества в глокальной социальной реальности: социокультурные ограничения

- Александрова Ю.А. (2017). Общественно-политические отношения в современной России: к вопросу об оценке степени консолидации и дезинтеграции // Вестник Поволжского института управления. Т. 17. № 2. С. 11–16.

- Аносов С.С. (2021). Эффективность консолидации: социальная политика государства // Социология. № 2. С. 5–20.

- Артамонова Ю.Д., Володенков С.В. (2021). Трансформация Интернета как пространства общественно-политических коммуникаций: от глобализации к гло(локал)анклавизации // Социологические исследования. № 1. С. 87–97.

- Вебер М. (1990). Избранные произведения. М.: Прогресс. 808 с.

- Горшков М.К. (2016). Российское общество как оно есть: (опыт социологической диагностики): в 2 т. М.: Новый хронограф. 416 с.

- Горшков М.К., Тихонова Н.Е. (2013). Социокультурные факторы консолидации российского общества. М.: Институт социологии РАН. 81 с.

- Гофман А.Б. (2013). Солидарность или правила, Дюркгейм или Хайек? О двух формах социальной интеграции // Социологический ежегодник – 2012: сб. научн. трудов / ред. Н.Е. Покровский, Д.В. Ефременко. М.: ИНИОН РАН. С. 97–167.

- Грищенко М.А. (2018). Функциональность коллективистских и индивидуалистических ценностей в российском обществе // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки. № 2.

- Гуденкова О.И., Савицкая Ю.П. (2021). Особенности региональной идентичности современной студенческой молодежи // Социология. № 6. С. 70–77.

- Гундаров И.А. (2001). Пробуждение: пути преодоления демографической катастрофы. М.: Центр творчества «Беловодье».

- Дегтярев А.Н. (2020). Глокализация – гибридная модель глобализации: институты и каузальность // Проблемы востоковедения. № 4 (90). С. 8–15. DOI: 10.24411/2223-0564-2020-10401

- Демичев И.В. (2019). Региональная идентичность: противоречия этнического и гражданского дискурсов // Российский экономический вестник. Т. 2. № 6. С. 317–322.

- Думнова Э.М. (2022). Основные тенденции трансформации социокультурного пространства в условиях международной миграции // Идеи и идеалы. Т. 14. № 3-1. С. 123–138. DOI: 10.17212/2075-0862-2022-14.3.1-123-138

- Дьякова В.В. (2021). Солидарность в контексте анализа региональной идентичности (по результатам социологического исследования) // Теория и практика общественного развития. № 12. С. 30–34.

- Захарова О.В. (2016). Стратегии репрезентации категории «консолидация» в конъюнктивном дискурсе российского президента (2000–2015) // Вестник Института социологии. № 17. С. 29–45.

- Зубок Ю.А., Чупров В.И., Любутов А.С., Сорокин О.В. (2021). Жизненные позиции молодёжи: смысловые основания формирования // Вестник Института социологии. Т. 12. № 3. C. 79–98. DOI: 10.19181/vis.2021.12.3.738

- Игнатьев В.И. (2020). Социальные локальности в эпоху информационно-сетевой глокализации // Социологические исследования. № 7. С. 37–46. DOI: 10.31857/S013216250010024-9

- Ильичева М.В., Иванов А.В. (2022). Социальное доверие и процесс консолидации общества: новые возможности и риски // Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки. № 1. С. 129–140.

- Капелюшников Р.И. (2018). Гипноз Вебера. Заметки о «Протестантской этике и духе капитализма». Часть I // Экономическая социология. Т. 19. № 3. С. 25–49.

- Капто А.С. (2015). Объединяющие ценности социальной консолидации // Социально-гуманитарные знания. № 1. С. 256–265.

- Кармадонов О.А. (2015). Солидарность, интеграция, конъюнкция // Социологические исследования. № 2. С. 3–12.

- Кармадонов О.А., Ковригина Г.Д. (2017). Ресурсы социокультурной консолидации российского общества. Иркутск. 184 с.

- Ковалева А.И., Луков В.А. (1999). Социология молодежи. Теоретические вопросы. М. 350 с.

- Колесников А.С. (2016). Трансгрессия, глокализация и транскультурность в современном мире // Studia Culturae. № 29. С. 131–136.

- Кравченко С.А. (2014). «Нормальная аномия»: контуры концепции // Социологические исследования. № 8. С. 3–10.

- Кузнецов В.Н. (2003). О социологическом смысле идеологии консолидации: геокультурный аспект // Безопасность Евразии. № 3. С. 7–47.

- Кузнецов И.М. (2021). Основания ценностной консолидации россиян: традиционализм и обновление // Социологические исследования. № 8. С. 93–102. DOI: 10.31857/S013216250014161-0

- Маркова Ю.С. (2017). Социокультурные факторы становления и реализации ценностей россиян среднего возраста // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Социально-экономические науки. № 4. С. 200–209.

- Молодов О.Б. (2016). Социальная консолидация в условиях новой реальности: проблема общественной активности и идентичности населения региона // Проблемы развития территории. № 2 (82). С. 82–97.

- Мосиенко Н.Л. (2010). Социально-территориальная структура пространства городской агломерации / под ред. Е.Е. Горяченко. Новосибирск: ИЭОПП СО РАН. 164 с.

- Мчедлова Е.М. (2020). Исследование традиционных ценностей в регионах // Социология религии в обществе позднего модерна. Т. 9. С. 76–79.

- Овсянникова Т.А. (2018). Глобализация или глокализация: стратегия развития локальных культур // Вестник Майкопского государственного технологического университета. № 4. С. 155–160.

- Парсонс Т. (1998). Система современных обществ. М.: Аспект Пресс. 270 с.

- Понизовкина И.Ф. (2021). Глокализация: уроки процесса глобализации // Социально-гуманитарные знания. № 2. С. 238–243.

- Попова И.В. (2018). Ослабление консолидационного потенциала социума как фактор системного кризиса социальной солидарности // Социальные и гуманитарные знания. Т. 4. № 4 (16). С. 242–254.

- Пригожин И., Стенгерс И. (1986). Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. М.: Прогресс. 432 с.

- Рожкова Л.В., Васильева Н.Д. (2014). Гражданственность и патриотизм как основания социальной консолидации российского общества // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. № 3 (121). С. 123–129. DOI: 10.14515/monitoring.2014.3.08

- Российское общество и вызовы времени. Книга шестая (2022) / ФНИСЦ РАН, Институт социологии; под ред. М.К. Горшкова и Н.Е. Тихоновой. М.: Весь Мир. 284 с.

- Савчук В., Очеретяный К. (2021). Цифровой поворот: глобальные тенденции и локальные специфики // Вопросы философии. Т. № 4. С. 5–16. DOI: 10.21146/0042-8744-2021-4-5-16

- Сауткина В.А. (2019). Общественный запрос на солидарность: историческая ретроспектива и современная реальность // Южно-российский журнал социальных наук. Т. 20. № 2. С. 70–85. DOI: 10.31429/26190567-20-2-70-85

- Селезнев П.С., Сургуладзе В.Ш. (2021). Цифровые вызовы социально-политической консолидации и коллективной идентичности общества // Век глобализации. № 4. С. 131–144.

- Терещенко О.В. (2019). Социальная аномия как следствие духовного кризиса российского общества // Национальное здоровье. № 1. С. 219–222.

- Торопов П.Б. (2015). Реновация ценностей в системе образования // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Вып. 5. С. 81–86.

- Труфанова Е.О., Хан Ш.Д. (2022). Трансформации культурной идентичности в цифровую эпоху // Вопросы

- философии. № 12. С. 84–94. DOI: 10.21146/0042-8744-2022-12-84-94

- Фукуяма Ф. (2004). Доверие. Социальные добродетели и путь к процветанию. М.: АСТ : Ермак. 730 с.

- Хабермас Ю. (2000). Моральное сознание и коммуникативное действие. СПб.: Наука. 384 с.

- Хантингтон С. (2007). Столкновение цивилизаций. М.: АСТ.

- Харичев А.Д., Шутов А.Ю., Полосин А.В., Соколова Е.Н. (2022). Восприятие базовых ценностей, факторов и структур социально-исторического развития России (по материалам исследований и апробации) // Журнал политических исследований. Т. 6. № 3. С. 9–19. DOI: 10.12737/2587-6295-2022-6-3-9-19

- Ценностные ориентации российской молодежи и реализация государственной молодежной политики: результаты исследования: монография (2017) / Государственный университет управления [под общ. ред. С.В. Чуева]. М.: Издательский дом ГУУ. 131 с.

- Чигрин В.А., Узунов В.В. (2022). Особенности социальной консолидации региональных сообществ Юга России // Гуманитарий Юга России. Т. 11. № 1 (53). С. 150–159.

- Шадже А.Ю., Куква Е.С. (2020). Ресурс доверия и сплоченности в интеграции региональных сообществ в условиях пандемии (по результатам социологического исследования) // Гуманитарий Юга России. Вып. 9. № 6. С. 178–190.

- Эриксон Э. (1996). Идентичность: юность и кризис. М.: Прогресс. 340 с.

- Яницкий О.Н. (1999). Россия как общество всеобщего риска // Куда идет Россия?.. Кризис институциональных систем: век, десятилетие, год. Москва: Логос. С. 127–134.

- Díaz-Pérez S., Soler-i-Martí R., Ferrer-Fons M. (2021). From the global myth to local mobilization: Creation and resonance of Greta Thunberg’s frame [Del mito global a la movilización local: Creación y resonancia del marco Greta Thunberg]. Comunicar, 29(68), 1–11. DOI: 10.3916/C68-2021-03

- Khondker H.H. (2004). Glocalization as globalization: Evolution of a sociological concept. Bangladesh e-Journal of Sociology, 1(2), 12.

- Lee S., Kim H., Choi S. (2021). Corporate glocalization strategy of nongshim in America: The “pendulum theory” of globalized localization. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 7(4), 205. Available at: https://doi.org/10.3390/joitmc7040205

- Ritzer G. (2003). Rethinking globalization: Glocalization/grobalization and something/nothing. Sociological Theory, 21(3), 193–209. DOI: 10.1111/1467-9558.00185

- Robertson R. (1992). Globalization: Social Theory and Global Culture. SAGE Publications Ltd.

- Rosen R. (2021). The glocalization of the shared society concept in Israel. Conflict Resolution Quarterly, 39(2), 161–177. DOI: 10.1002/crq.21324

- Roudometof V. (2021). The new conceptual vocabulary of the social sciences: The ‘globalization debates’ in context.

- Globalizations, 18(5), 771–780. DOI: 10.1080/14747731.2020.1842107

- Schelkunov M.D., Volchkova O.O., Krasnov A.S. (2021). Glocalization as the dominant trend in the development of socio-political being: Conflict models and constructs. Linguistics and Culture Review, 5, 460–466. DOI: 10.21744/lingcure.v5ns1.1431

- Sztompka P. (1999). Trust: A Sociological Theory. Cambridge: Cambridge University Press.

- Tsai M.-C. (2021). The global, the local, and the Chinese: Vying cultures in Taiwan. Chinese Sociological Review. DOI: 10.1080/21620555.2021.1871729