Конституциональные особенности возрастной динамики функциональных показателей кардиореспираторной системы городских школьников

Автор: Мельник Виктор Александрович, Мельник Светлана Николаевна

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология @bio-tversu

Рубрика: Физиология

Статья в выпуске: 1, 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты возрастной динамики функциональных показателей кардиореспираторной системы у 1693 мальчиков и 1757 девочек 7-17 лет г. Гомеля, обследованных в 2010-2012 годах. Установлено, что интенсивность приростов изучаемых показателей городских школьников зависит от их соматотипа. Максимальное физиологическое увеличение уровня систолического артериального давления раньше выявлено у мезосомных мальчиков и девочек, а величин диастолического артериального давления - у гиперсомных исследуемых двух половых групп. Наибольшее физиологическое снижение частоты сердечных сокращений раньше фиксировалось среди лептосомных девочек и гиперсомных мальчиков. Максимально ранние приросты показателей, характеризующих состояние дыхательной системы, выявлены у мезо- и гиперсомных мальчиков и девочек.

Динамика, кардиореспираторная система, школьники, соматотип

Короткий адрес: https://sciup.org/146279495

IDR: 146279495 | УДК: 572+612.17-053.5

Текст научной статьи Конституциональные особенности возрастной динамики функциональных показателей кардиореспираторной системы городских школьников

Введение. Оценка развития функциональных показателей кардиореспираторной системы ребенка является важным критерием его физиологического созревания (Бухарева, 2011). Изменения данных величин от нормы часто является первым важным признаком как нарушения функционального состояния организма, так и уже имеющегося у него заболевания (Дорохов, 2016; Мельник, 2015). Показатели физического развития (ФР) отражают процесс формирования организма на отдельных этапах индивидуального развития, когда генотипический потенциал наиболее интенсивно преобразуется в фенотипические проявления. В связи с этим созревающий организм, в отличие от организма взрослого, в большей степени реагирует на воздействия и изменения биологических и социальных факторов внешней среды (Грицина, 2015; Николаев, 2010).

Наиболее важными показателями функционального состояния сердечно-сосудистой системы (ССС) является уровень систолического (САД) и диастолического (ДАД) артериального давления (АД), частота сердечных сокращений (ЧСС). Значения этих величин зависят от возраста, пола, наследственных особенностей организма [Емелина, 2012; Скотникова, 2016]. На уровень АД существенное влияние оказывают социально-психологический климат, национальность, климато-географические факторы, социально-гигиенические условия и образ жизни. Кроме того, на восходящем этапе онтогенеза существенное влияние на показатели АД и ЧСС оказывают процессы, обусловленные продолжающимся формированием регуляторного звена и появлением в процессе созревания организма новых нейрогуморальных соотношений (Кучма, 2012, Мельник, 2015; Allen М.Т. et al., 2009; Lambiase et al., 2013).

Для оценки состояния внешнего дыхания детей и подростков часто используется жизненная емкость легких (объемный показатель) и пиковая скорость выдоха (скоростной показатель), которые дают объективную картину функционального состояния дыхательной системы. Жизненная емкость легких, их инспираторная и экспираторная мощность, прежде всего зависят от уровня тренированности и типа телосложения человека. Этот показатель значительно варьирует при болезнях легких и ССС (Петров, 2015; Завьялова, 2012).

Цель исследования - оценить возрастную динамику функциональных показателей кардиореспираторной системы у городских школьников различных соматотипов в возрасте от 7 до 17 лет.

Методика. Объектом исследования явились учащиеся общеобразовательных школ г. Гомеля в возрасте от 7 до 17 лет. На протяжении двух учебных лет 2010-2012 гг. было проведено комплексное поперечное морфофункциональное обследование 1693 мальчиков и 1757 девочек, всего - 3450 школьника, не имеющих существенных отклонений в состоянии здоровья (I и 11 группы здоровья). В соответствии с принятой методикой дети были распределены в половозрастные группы с интервалом в 1 год.

Оценка функциональных показателей ССС мальчиков и девочек выполнялась на основании величин САД (мм рт. ст.), ДАД (мм рт. ст.) и ЧСС (уд/мин). Измерение уровня САД и ДАД проводили в состоянии покоя аускультативным способом Н.С. Короткова. Размер используемой манжеты зависел от окружности плеча обследуемого (Яромич, 2002). Также пальпаторно в покое при положении школьника сидя определялась ЧСС. Все показатели измерялся 3 раза и их средние значения фиксировалось в карте обследования ребенка.

Состояние показателей внешнего дыхания оценивалось методом спирометрии и пикфлоуметрии (Яромич, 2002). Измерения жизненной емкости легких (ЖЕЛ) и пиковой скорости выдоха (ПСВ) выполнялось 3 раза. Максимальные значения показателей фиксировались в карте обследования ребенка.

Определение типа телосложения осуществлялось по новой количественной схеме «Способ количественной оценки типов телосложения по комплексу антропометрических показателей», разработанной и внедренной в практическую деятельность группой белорусских ученых (Мельник, 2013). Методика предусматривает выделение трех основных вариантов телосложения (соматотипов): астенизированного лептосомного, мезосомного и адипозного гиперсомного, а также четырех переходных - лептосомного, мезолептосомного, мезогиперсомного и гиперсомного.

После определения соматотипа школьники в пределах одной возрастной группы распределялись по подгруппам в зависимости от соматотипических (конституциональных) особенностей телосложения. Оценка возрастной динамики изучаемых функциональных показателей выполнялась с учетом типа телосложения.

Не смотря на большой объем выборки (более 100 человек в каждой половозрастной группе) астенизированные лептосомные, лептосомные, гиперсомные и адипозные гиперсомные исследуемые встречались редко. Поэтому после определения соматотипа все обследуемые были объединены в три основные группы: лептосомные, состоящие из астенизированных лептосомных и лептосомных; мезосомные; гиперсомные, включившие адипозных гиперсомных и гиперсомных школьников.

Учитывая имеющиеся методические расхождения в методиках определения соматотипа человека, предложенной авторами статьи и другими учеными, проведение сравнительного анализа наших данных с материалами других исследователей не выполнялось так как является не корректным. В связи с этим обсуждение и сравнение полученных результатов выполнялось между обследуемыми детьми и подростками различных типов телосложения.

Проводился расчет абсолютных и относительных ежегодных прибавок показателей кардиореспираторной системы, что позволило оценить скорость прироста изучаемых функциональных величин в возрасте от 7 до 17 лет. Относительные прибавки рассчитаны в процентах от общего прироста за весь изучаемый возрастной период.

Обработка полученных данных осуществлялась с использованием пакета прикладных статических программ «STATISTICA'7.0». Результаты исследования представлены в виде средних арифметических величин (М) и стандартного отклонения (SD).

Значимость различий оценивалась по критерию Манна-Уитни (11-критерий). Результаты анализа считались статистически значимыми прир<0,05 (Гланц, 1999).

Результаты и обсуждение. В связи с возрастным ростом размеров тела, повышением уровня обмена веществ, увеличением размеров сердца и др., уровень САД и ДАД у исследуемых всех типов телосложения также должен повышаться, что необходимо для поддержания нормального кровоснабжения органов и тканей организма.

Результаты анализа полученных данных свидетельствуют, что в соответствии с общебиологическими закономерностями уровень САД у обследуемых всех типов телосложения с возрастом активно увеличивались. При этом интенсивность прироста показателей у школьников двух половых групп зависела от их соматотипа. Так, у исследуемых лептосомных мальчиков в возрастном интервале от 7 до 17 лет уровень САД увеличивался от 101,00±8,43 мм рт. ст. у 7-летних до 114,00=1=8,41 мм рт. ст. у 17-летних, у мезосомных - от 99,9б±11,45 мм рт. ст. до 120,73=1=6,67 мм рт. ст. и у гиперсомных - от 107,79±9,32 мм рт. ст. до 124,38±7,93 мм рт. ст. соответственно. Среди лептосомных городских девочек данный показатель в изучаемом возрастном диапазоне повышался от 98,77±7,57 мм рт. ст. в возрасте 7 лет до 110,69±7,20 мм рт. ст. в 17 лет, у мезосомных - от 100,39± 10,06 мм рт. ст. г до 112,28=1=6,19 мм рт. ст. и у гиперсомных - от 104,27=1=10,33 мм рт. ст. г до 117,58=1=7,48 мм рт. ст. соответственно.

Анализ полученных данных свидетельствует, что уровень САД в возрастном диапазоне от 7 до 17 лет статистически значимо (р<0,05-0,01) больше только у мезосомных мальчиков 14, 15, 17 лети 17-летних гиперсомных подростков по сравнению с девочками тех же соматотипов.

Путем анализа абсолютных и относительных ежегодных прибавок изучена изменчивость скорости прироста величин САД в возрасте от 7 до 17 лет. Максимальное повышение этого показателя за один год в изучаемом возрастной диапозоне отмечено у мезосомных мальчиков и гиперсомных девочек.

Среди обследованных двух половых групп уровень САД статистически значимо (р<0,05) ниже у представителей лептосомного соматотипа по сравнению с гиперсомным. Значимые различия между исследуемыми мезо- и гиперсомных соматотипов, а также между мезо- и лептосомными практически не выявлялись (р>0,05).

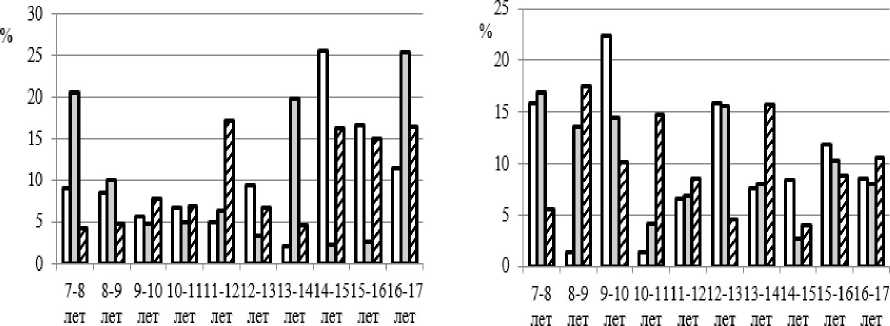

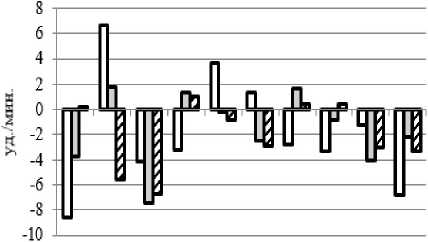

Общий прирост величины САД у мальчиков всех типов телосложения больше по сравнению с девочками. Интенсивность прироста этого показателя зависела от конституциональных особенностей телосложения. Периоды максимального увеличения уровня САД за один год раньше всего выявлены у гиперсомных мальчиков в возрастном интервале от 11 до 12 лет и от 13 до 14 лет, у мезосомных - от 7 до 8 и от 13 до 14 лет и у лептосомных - от 14 до 15 лет (рис 1а).

У школьниц наибольшие приросты САД зафиксированы в более раннем возрасте по сравнению с мальчиками (рис 16). При этом изучаемый показатель у девочек гиперсомного соматотипа наиболее интенсивно нарастал за один год в возрастном диапазоне 8-9 лет, у мезосомного - от 7 до 8 и 12-13 лет, а у лептосомного - от 9 до 10 лет.

Возрастной период Э Возрастной период 0

ОЛепгосюдиые ВМезосомные ВГиперсомные ВЛептосомные ОМезосомные ВГнперсошые

Рис. 1 . Относительные годичные приросты систолического артериального давления у мальчиков (а) и девочек (б) различных соматотипов

Анализ возрастных изменений величин ДАД выявил, что у лептосомных мальчиков этот показатель нарастал от 63,88±9,37 мм рт. ст. у 7-летних до 70,75±7,02 мм рт. ст. у 17-летних, у мезосомных - от 62,18±11,53 мм рт. ст. до 75,33±5,16 мм рт. ст. и у гиперсомных - от 67,29±9,58 мм рт. ст. до 78,00±8,24 мм рт. ст. соответственно. У лептосомных городских школьниц в изучаемом возрастном диапазоне этот показатель повышался от 60,46±8,85 мм рт. ст. в возрасте 7 лет до бб,92±8,63 мм рт. ст. в 17 лет, у мезосомных - от 60,48±8,02 мм рт. ст. до 67,76±6,41 мм рт. ст. и у гиперсомных - от 64,20±9,67 мм рт. ст. до 74,25±8,79 мм рт. ст. соответственно.

В возрастном диапазоне от 7 до 17 лет уровень ДАД статистически значимо больше только у мезосомных мальчиков в 8, 16, 17 лет, гиперсомных - в 8 и 1 б лет, лептосомных - в 1 б лет по сравнению с девочками (р<0,05-0,01). Однако в возрасте 13 лет среди лептосомных школьников выявлена обратная зависимость.

Изменчивость скорости роста уровня ДАД в интервале 7-17 лет прослежена путем анализа их абсолютных и относительных ежегодных приростов. За весь изучаемый возрастной период наиболее существенное увеличение уровня ДАД, так же как и САД, происходило у мезосомных мальчиков и гиперсомных девочек.

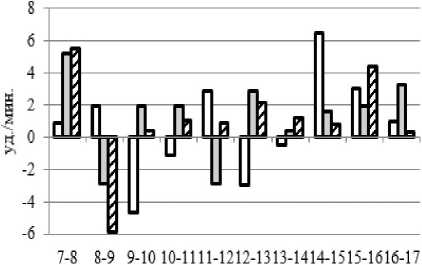

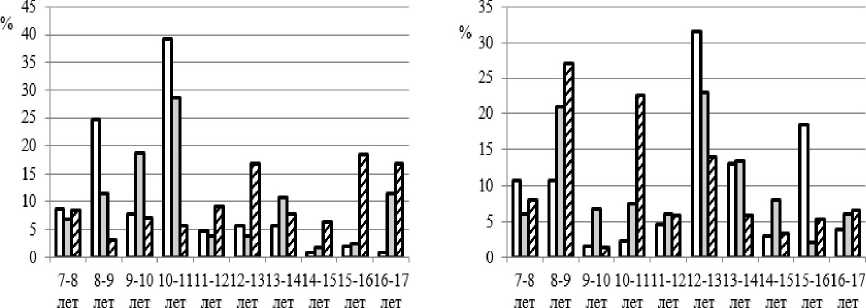

Среди обследуемых двух половых групп уровень ДАД статистически значимо (р<0,05-0,01) ниже у лептосомных обследуемых по сравнению с гиперсомным. Реже значимые различия фиксировались между мезо- и гиперсомными, а также между мезо- и лептосомными исследуемыми. У мальчиков всех типов телосложения общий прирост величин ДАД больше по сравнению с девочками. Периоды максимального годового прироста ДАД раньше всего установлены у мезо- и гиперсомных мальчиков от 7 до 8 лет и от 13 до 14 лет, у лептосомных - от 14 до 15 лет (рис 2а).

лет лет лет лет ли лет лег лет лет лет

Возрастной период а

ОЛептосомные ОМезосомные ОГиперсомные

ОЛептосомные ОМезосомные ОГиперсомные

Рис. 2. Абсолютные годичные приросты диастолического артериального давления (мм рт. ст.) у мальчиков (а) и девочек (б) различных соматотипов

Наиболее интенсивное увеличение за год показателей ДАД установлено у девочек гиперсомного соматотипа в возрастном диапазоне 8-9 лет, у мезосомного - с 9 до 10 лет и у лептосомного - с 12 до 13 лет (рис 26).

Таким образом, как у мальчиков, так и у девочек лептосомного соматотипа максимальные приросты уровня САД и ДАД за один год зафиксированы в более старших возрастных группах по сравнению с их мезо- и гиперсомными сверстниками, что связано с более поздним вступлением лептосомных исследуемых в период полового созревания.

Проведенный корреляционный анализ между соматометрическими показателями и величинами САД и ДАД свидетельствует, что значения САД статистически значимо (р<0,01— 0,001) чаще коррелировали с антропометрическими показателями, чем уровни ДАД у представителей всех соматотипов. При этом корреляционные связи между морфометрическими величинами и показателями САД и ДАД в большей степени были выражены у мезосомных школьников. Из всех изучаемых соматометрических показателей наименьшие корреляции зафиксированы между величинами АД и толщиной кожно-жировых складок (КЖС) у обследованных независимо от половой принадлежности.

Вместе с показателями САД и ДАД для характеристики функционального состояния ССС ребенка используется величина ЧСС. У исследуемых всех соматотипов при незначительных колебаниях с возрастом зафиксировано физиологическое снижение данного показателя. Анализ результатов обследования указывает, что у лептосомных мальчиков в изучаемом возрастном диапазоне показатели ЧСС снижались от 92,52±13,06 уд/мин у 7-летних до 74,58±8,99 уд/мин у 17-летних, у мезосомных - от 89,21±11,5б уд/мин до 77,40±7,87 уд/мин и у гиперсомных - от 94,93±15,04 уд/мин до 75,3б±7,57 уд/мин соответственно. ЧСС в возрастном интервале от 7 до 17 лет у лептосомных городских школьниц уменьшалась от 91,23±8,40 уд/мин в возрасте 7 лет до 72,85±5,03 уд/мин в 17 лет, у мезосомных - от 91,16±11,21 уд/мин до 75,04±6,10 уд/мин и у гиперсомных - от 95,53±12,99 уд/мин до 75,42±6,64 уд/мин соответственно.

В изучаемом возрастном периоде показатели ЧСС выше только у 11-летних лептосомных мальчиков по сравнению со сверстницами этого соматотипа и 8-летних гиперсомных девочек по сравнению с их ровестниками (р<0,05, 0,01).

Наиболее существенное физиологическое снижение ЧСС происходило у гиперсомных мальчиков и девочек. Среди исследуемых статистически значимо ниже показатели ЧСС только у гиперсомных мальчиков по сравнению с лептосомными сверстниками (р<0,05-0,001). У школьниц гиперсомного соматотипа изучаемый показатель в 8 лет значимо выше по сравнению с ленто- и мезосомными (р<0,01), а в 13 лет установлена обратная зависимость (величины ЧСС у представителей лептосомных соматотипов значимо выше (р<0,01) по сравнению с гиперсомными).

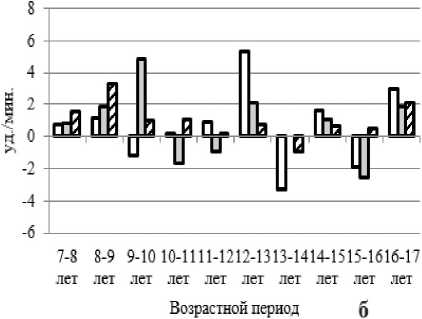

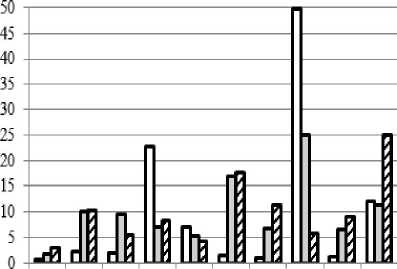

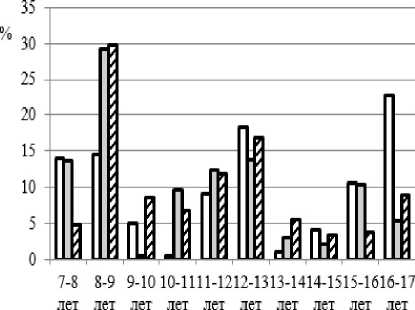

Общее снижение величин ЧСС у мезосомных мальчиков больше, а ленто- и гиперсомных меньше по сравнению со школьницами. Интенсивность снижения показателя зависела от типа телосложения. Периоды максимального уменьшения ЧСС за один год раньше всего выявлены у гиперсомных мальчиков от 7 до 8 лет, у лептосомных - от 9 до 10 лет и у мезосомных - от 12 до 13 лет (рис За). Среди девочек лептосомного соматотипа наибольшее годовое снижение ЧСС зафиксировано в возрастном диапазоне 7-8 лет, у гипер- и мезосомного - от 9 до 10 лет (рис 36).

У обследуемых всех типов телосложения величины ЧСС коррелировали с соматометрическими показателями (р<0,05-0,001). Максимальные коэффициенты корреляции между величинами выявлены у ленто- и мезосомных мальчиков и девочек. Из всех изучаемых антропометрических показателей статистически значимая отрицательная корреляционная взаимосвязь в большей степени выражена между показателями длины тела, массы тела, обхвативши размерами обследуемого и значениями ЧСС. Между величинами ЧСС и толщиной определяемых КЖС выявлены слабые отрицательные корреляции у исследуемых лептосомного соматотипа и положительные у гиперсомных. У мезосомных мальчиков установлены положительные корреляции между толщиной КЖС на конечностях, а у мезосомных девочек - отрицательные.

7-8 8-9 9-10 10-1111-1212-1313-1414-1515-1616-17 лет лет лет лет лет лет лет лег лег- лет

Возрастной период а ОЛептосомные ПМвзосомные ОГиперсомные-

Рис. 3 . Абсолютные годичные приросты частоты сердечных сокращений (уд/мин) у мальчиков (а) и девочек (б) различных соматотипов

7-8 8-9 9-10 10-1111-1212-1313-1414-1515-1616-17

лет лет лет лет лет лет лет лег лет лет Возрастной период 0

ОЛептосомные ОМезосомные ОГиперсомные

Оценивая возрастные изменения показателей ЖЕЛ зафиксировано, что у лептосомных мальчиков данный показатель повышался от 1,4б±0,21 л у 7-летних до 4,03±0,67 л у 17-летних, у мезосомных - от 1,52±0,25 л до 4,09±0,55 л и у гиперсомных - от 1,54±0,2б л до 4,47±0,53 л соответственно. Среди лептосомных городских девочек величины ЖЕЛ в изучаемом возрастном диапазоне повышались от 1,39±0,28 л в возрасте 7 лет до 2,69±0,33 л в 17 лет, у мезосомных - от 1,41=1=0,22 л до 2,89±0,43 л и у гиперсомных - от 1,37±0,30 л до 2,88±0,53 л соответственно.

Среди обследованных всех соматотипов показатели ЖЕЛ во всех возрастных группах статистически значимо (р<0,05-0,001) выше у мальчиков, чем у их сверстниц. Степень выраженности полового диморфизма от 7 к 17 годам нарастает.

Темпы годичных приростов величин ЖЕЛ в изучаемом возрастном периоде, а также величины общего прироста, больше у мальчиков, чем у школьниц всех типов телосложения. За весь изучаемый возрастной период ЖЕЛ в большей степени увеличивалась у мальчиков ленто- и гиперсомного соматотипа и у девочек мезо- и гиперсомного типа телосложения.

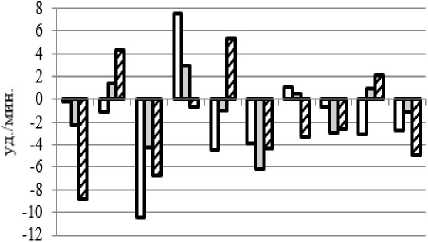

Показатели ЖЕЛ у мальчиков и девочек лептосомного соматотипа статистически значимо (р<0,05—0,01) ниже по сравнению с мезо- и гиперсомными, а у мезосомных ниже по сравнению с гиперсомными во всех возрастных группах. Общий прирост ЖЕЛ в возрастном периоде от 7 до 17 лет у мальчиков всех соматотипов выше чем у девочек. Интенсивность прироста показателей зависела от соматотипических особенностей. Так, среди ленто- и мезосомных мальчиков наибольший прирост показателя за один год выявлялся в возрастном интервале 10-11 лет, а среди гиперсомных - в 12-13 лет и 15-16 лет (рис 4а).

У обследуемых школьниц всех типов конституции можно выделить два пика максимальных годовых прибавок показателей ЖЕЛ: у гиперсомных - от 8 до 9 лет и от 10 до 11 лет, у мезосомных от 8 до 9 лет и от 12 до 13 лет. У лептосомных девочек наибольшие приросты показателя за один год выявлялись позже всего, от 12 до 13 лет и от 15 до 16 лет (рис 46).

Возрастной период а Возрастной период 0

ПЛептосомные ОМезосомные ОГиперсомные ПЛепгосомные ПМезосомные ОГиперсомные

Рис. 4 . Относительные годичные приросты жизненной емкости легких у мальчиков (а) и девочек (б) различных соматотипов

Высокая положительная статистически значимая корреляционная взаимосвязь (р<0,001) установлена между морфометрическими величинами (кроме толщины КЖС) и показателями ЖЕЛ. Наибольших значений коэффициенты корреляции достигали между изучаемыми показателями у школьников ленто- и мезосомных соматотипов двух половых групп. При этом среди мальчиков они были выше по сравнению с девочками.

Метод пикфлоуметрии способствует более объективно оценить функцию внешнего дыхания. Данный метод даст возможность изучить проходимость воздухоносных путей (бронхов). Пиковая скорость выдоха у исследуемых всех типов конституции в возрастном интервале от 7 до 17 лет повышалась. Анализ результатов исследований свидетельствует, что у лептосомных мальчиков показатели ПСВ повышались от 200,00±25,50 л/мин у 7-летних до 427,50±83,90 л/мин у 17-летних, у мезосомных - от 181,43±37,66 л/мин до 466,00±64,07 л/мин и у гиперсомных - от 186,43±43,25 л/мин до 506,67±113,24 л/мин соответственно. Данный показатель у лептосомных городских школьниц в возрастном интервале от 7 до 17 лет повышался от 161,54±42,20 л/мин в 7 лет до 342,92±58,44 л/мин в 17 лет, у мезосомных - от 161,21±41,53 л/мин до 337,86±65,76 л/мин и у гиперсомных - от 170,33±36,96 л/мин до 352,92±27,39 л/мин соответственно.

Средние величины ПСВ у мальчиков всех типов конституции во всех возрастных группах статистически значимо (р<0,05-0,001) выше, чем у девочек. Степень выраженности полового диморфизма от 7 к 17 годам нарастает.

Темпы годичных приростов величин ПСВ у обследуемых всех соматотипов, а также величины общего прироста данного показателя, больше у мальчиков, чем у девочек. В изучаемом возрастном диапазоне показатели ПСВ в большей степени нарастали у школьников двух половых групп гиперсомного типа конституции.

У мальчиков и девочек лсптосомного соматотипа показатели ПСВ статистически значимо (р<0,05-0,001) ниже по сравнению с мезо-и гиперсомными сверстниками. Значимых различий показателей между представителями мезосомного и гиперсомного типов конституции не выявлено (р>0,05).

У мальчиков всех типов телосложения общий прирост величин ПСВ в изучаемом возрастном периоде больше по сравнению с девочками. Интенсивность прироста показателей зависела от соматотипических особенностей. Так, среди ленто- и мезосомных мальчиков наибольший прирост показателя за год выявлялся в возрастном интервале 14-15 лет, а среди гиперсомных — в 16-17 лет (рис 5а). У школьниц всех соматотипов в период от 7 до 17 лет первый пик высоких годовых прибавок показателей ПСВ установлен в 8-9 лет, второй в 12-13 лет и третий от 15 до 17 лет (рис 56).

7-8 8-9 9-10 10-1111-1212-1313-1414-1515-1616-17

лет лет лет лет лет лет лет лет лет лет

Возрастной период а ОЛепгосомные ОМезосомные ОГиперсомные

Возрастной период б

ОЛепгосомные ОМезосомные ОГиперсомные

Рис. 5 . Относительные годичные приросты пиковой скорости выдоха у мальчиков (а) и девочек (б) различных соматотипов

Статистически значимая высокая положительная взаимосвязь (р<0,01-0,001) выявлена между морфометрическими показателями (кроме толщины КЖС) и значениями ПСВ. Наибольших значений коэффициенты корреляции достигали между изучаемыми показателями у лепто- и мезосомных школьников двух половых групп.

Заключение. В результате анализа полученных данных установлено, что интенсивность приростов функциональных показателей кардиореспираторной системы у городских школьников зависит от их соматотипа (р<0,05-0,001).

Максимальные физиологические повышения уровня систолического артериального давления за один год раньше выявлены у мезосомных мальчиков и девочек, а величин диастолического артериального давления - у гиперсомных школьников двух половых групп. У лептосомных девочек и гиперсомных мальчиков зафиксировано наиболее раннее физиологическое снижение частоты сердечных сокращений в течении одного года.

Максимально ранние годичные приросты функциональных показателей дыхательной системы (жизненной емкости легких и пиковой скорости выдоха), установлены у мезо- и гиперсомных мальчиков и девочек. Половой диморфизм изучаемых показателей внешнего дыхания у обследованных всех соматотипов в процессе онтогенеза постепенно увеличивается в пользу мальчиков за счет более высоких темпов прироста показателей у них в пубертатный период (особенно среди мезосомных сверстников).

Полученные в результате работы данные могут быть использованы при дальнейшем мониторинге процессов физиологического созревания детей и подростков различных соматотипов и позволяют выделить комплекс критериев (задержка или ускорение темпов развития функциональных показателей кардиореспираторной системы), на основании которого определяются группы риска среди школьников в отношении нарушения формирования организма под воздействием факторов окружающей среды.

Мельник В .А. Конституциональные особенности возрастной динамики функциональных показателей кардиореспираторной системы городских школьников / В.А. Мельник, С.Н. Мельник // Вестник ТвГУ. Сер.: Биология и экология. 2018. № 1. С. 7-20.

Список литературы Конституциональные особенности возрастной динамики функциональных показателей кардиореспираторной системы городских школьников

- Бухарова Е.М. 2011. Влияние факторов городской среды на физическое развитие и состояние здоровья детей//Здравоохранение Российской Федерации. № 5. С. 18.

- Гланц С. 1999. Медико-биологическая статистика. М.: Практика. 459 с.

- Грицина О.П. 2015. Влияние занятий в организациях дополнительного образования на физическую работоспособность и функциональные показатели детей//Здоровье. Медицинская экология. Наука. Т. 62. № 4. С. 74-78.

- Дорохов Р.Н., Чернова В.Н. 2016. Интеграция соматометрических и функциональных показателей детей и подростков//Известия Смоленского государственного университета. № 1 (33). С. 291-297.

- Завьялова А.А. 2012. Сезонные изменения показателей легочного газообмена и его экономичности у детей 11-14 лет, уроженцев Европейского Севера//В мире научных открытий. № 2(26). С. 48-52.

- Скотникова Ю.В., Архангельская А.Н., Бурдюкова Е.В., Игнатов Н.Г., Рогозная Е.В., Самусонков О.И., Гуревич К.Г. 2016. Избыточная масса тела и гиподинамия как факторы риска развития патологии сердечно-сосудистой системы у детей и подростков//Вестник новых медицинских технологий. Т. 23. № 1. С. 71-75.

- Кучма В.Р., Скоблина Н.А., Милушкина О.Ю., Бокарева Н.А. 2012. Сравнительный ретроспективный анализ физического и биологического развития школьников Москвы//Гигиена и санитария. № 4. С. 47-52.

- Мельник В.А. 2015. Конституциональные особенности формирования морфофункциональных показателей физического развития и полового созревания городских школьников: монография. Гомель: ГомГМУ. 224 с.

- Николаев В.Г., Сиднеева Л.В. 2010. Опыт изучения формирования морфофункционального статуса населения Восточной Сибири//Саратовский научно-медицинский журнал. Т. 6, № 2. С. 238-241.

- Емелина А.А., Печкуров Д.В., Порецкова Г.Ю., Понаморева Г.П. 2012. Особенности артериального давления у детей с отклонениями в физическом развитии//Практическая медицина. № 71 (63). С. 39.

- Петров С.Б. 2015. Взаимосвязь жизненной ёмкости лёгких с физическим развитием детей//Вятский медицинский вестник. № 4 (48). С. 21-25.

- Яромич И.В. 2002. Сестринское дело: учеб. пособие. Минск: Высшая школа. 431 с.

- Allen M.T. Hogan A.M., Laird L.K. 2009. The relationships of impulsivity and cardiovascular responses: the role of gender and task type//Int. J. Psychophysiol. Vol. 73. № 3. P. 369-376.

- Lambiase M.J., Dorn J., Roemmich J.M. 2013. Systolic Blood Pressure Reactivity During Submaximal Exercise J. and Acute Psychological Stress in Youth//Am J Hypertens. Vol. 26. № 3. P. 409-415.