Конструирование информационно-коммуникационной предметной среды как средства формирования исследовательских компетенций будущих бакалавров педагогического образования

Автор: Скорнякова Анна Юрьевна

Журнал: Образовательные технологии и общество @journal-ifets

Статья в выпуске: 3 т.17, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируются аспекты развития у студентов исследовательских компетенций, определяется их содержание для будущих бакалавров педагогического образования. Демонстрируется связь указанных компетенций с компетенциями, рассмотренными в ФГОС ВПО 3-го поколения и учебном плане подготовки соответствующих выпускников. Предлагается и обосновывается подход к формированию указанных компетенций, заключающийся в конструировании и последующем использовании информационно-коммуникационной предметной среды, функционирующей на базе виртуальной системы Moodle и технологии образовательного портфолио. Приводится авторский интерфейс курса в этой среде, описывается методика его использования. Особое внимание уделено составу индивидуального курсового портфолио студента. Представлены средства диагностики уровня сформированности исследовательских компетенций с результатами их апробации на студентах педагогического университета.

Информационно-коммуникационная предметная среда, исследовательские компетенции, дистанционное обучение, образовательный портфолио, педагогическое образование

Короткий адрес: https://sciup.org/14062796

IDR: 14062796

Текст научной статьи Конструирование информационно-коммуникационной предметной среды как средства формирования исследовательских компетенций будущих бакалавров педагогического образования

Реализуемый в педагогическом образовании компетентностный подход в качестве результата обучения студентов предполагает, с одной стороны, способность действовать в профессиональных ситуациях неопределенности, а с другой – умение использовать современные информационные технологии для реализации образовательных целей. Это, в комплексе с переходом вузов на двухуровневую систему «бакалавриат – магистратура» и внедрением ФГОС ВПО третьего поколения, влечет изменение функций профессионального образования, заключающихся не только в передаче знаний, формировании умений, но и в подготовке будущих бакалавров к принятию важных решений, эффективной самостоятельной деятельности и ответственности за свои поступки, что четко отражено в законе «Об образовании» [1], акцентирующем внимание на задаче самоопределения и самореализации личности. Все это повлекло за собой коренной пересмотр содержания, форм, методов и средств обучения, потребовало формирования педагога нового типа, обладающего исследовательскими компетенциями (ИК).

В России примерно с 2003 г. появляются работы, анализирующие различные аспекты ИК обучающихся. Все эти исследования, в большинстве своем имеющие опору на новые информационные технологии, можно условно разделить на три категории: выполненные на базе обучения техническим специальностям (П.Э. Шендерей – 2003 г., Г.М. Семенова – 2011 г., О.В. Федина – 2011 г. и др.); связанные с развитием ИК учащихся школы (Е.В. Феськова – 2005 г., С.Н. Скарбич – 2006 г., Т.В. Альникова – 2007 г., А.А. Ушаков – 2008 г., Н.А. Александрова – 2011 г. и др.); ориентированные на профессиональную педагогическую подготовку (Т.М. Талманова – 2003 г., Н.А. Сухина – 2006 г., О.Г. Чугайнова – 2008 г., Л.А. Черняева – 2011 г., Е.Л. Макарова – 2011 г. и др.). Эти и другие исследования показывают всю многомерность и неоднозначность трактовки как самого понятия «исследовательская компетенция», так и основанного на ней подхода к процессу и результату образования. Поэтому актуальными становятся уточнение терминологии и поиск технологий, позволяющих изменить позиции современного преподавателя путем частичного отказа от функции организатора репродуктивной деятельности студентов, от роли передатчика готовых знаний и акцентирования внимания на руководстве исследовательской деятельностью обучающихся. В достижении поставленных задач и устранении отмеченных негативных проявлений может помочь целенаправленное формирование у студентов бакалавриата конкретного профиля ИК, в частности, на основе конструирования информационно-коммуникационной предметной среды (ИКПС) с использованием возможностей виртуальной системы Moodle, технологии фундирования ИК [2] и ведения электронного образовательного портфолио студента [3]. Рассматривая возможности применения в обучении подобной ИКПС, можно ожидать, что современное образование откроет перед педагогом широкий выбор решений теоретических и практических задач.

Сущность понятий «исследовательская компетенция» и «информационно-коммуникационная предметная среда»

Исследовательская компетенция остается недостаточно изученным понятием; при многообразии работ и описанных в них подходов к формированию этого качества отсутствует единое понимание его сущности и процесса развития, имеющего глубокие истоки, связанные, прежде всего, с организацией исследовательской деятельности. Так, анализ определений понятия

«исследовательская компетенция» [4; 5] и др. позволяет констатировать, что ученые подразумевают под ним и совокупность личностно осмысленных исследовательских характеристик, и заранее заданные социально значимые требования к самостоятельной познавательной деятельности, и личностное качество, выражающееся в определенных способностях. Такое различие трактовок затрудняет изучение проблематики и усложняет практическое внедрение компетентностного подхода, в частности, в связи с формированием ИК. Однако, несмотря на множество мнений, определения существенно не противоречат друг другу, а скорее взаимно дополняют. Поэтому, следуя подходу А.В. Ястребова [6], можно выделить инвариантное ядро различных определений понятия «исследовательская компетенция» и предложить формулировку, целиком его включающую. Так, например, практически все ученые отмечают необходимость наличия совокупности личностно осмысленных знаний, умений, навыков, ценностных отношений (А.А. Ушаков, Л.А. Черняева, Е.В. Бережнова и др.) для проявления исследовательской компетенции. Вместе с этим, большинство авторов указывают на необходимость дополнения этих четырех компонентов способностью реализовывать их в практической деятельности, т.е. владением на практике соответствующими знаниями и умениями, связанными с анализом и оценкой научного материала, способами действий в нестандартных ситуациях (Т.А. Воронова, Н.И. Плотникова, О.В. Федина, И.И. Холодцова и др.). Это применение невозможно без осознанной готовности и способности самостоятельно осваивать и получать системы новых знаний, без личной заинтересованности. Однако знания редко побуждают человека к деятельности, исключительную роль играет опыт, что свидетельствует о деятельностном характере исследовательской компетенции.

В итоге, мы считаем, что инвариантное ядро различных определений понятия «исследовательская компетенция» составляют следующие компоненты: 1) знания, умения, навыки; 2) готовность и способность к самостоятельной познавательной деятельности; 3) перенос смыслового контекста деятельности от функционального к преобразовательному.

С нашей точки зрения, достаточно полным, целиком содержащим упомянутое инвариантное ядро и учитывающим профессиональную направленность подготовки студента, является следующее определение исследовательской компетенции: интегративное качество личности, выражающееся в осознанной готовности и способности самостоятельно осуществлять познавательную и творчески-преобразовательную деятельность в профессионально-предметной области, на основе совокупности личностно осмысленных знаний, умений, навыков, ценностных отношений и способов деятельности. При этом под исследовательскими компетенциями будем понимать интегративные качества личности, выражающиеся в осознанной готовности и способности самостоятельно проявлять поисковую и творческую активность в профессионально-предметной области, нацеленную на получение адекватного результата на основе актуализации личностных характеристик и опыта деятельности. Сюда входят знания и умения, целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки учебно -исследовательской деятельности. С учетом определения понятия «компетентность», данного А.В. Хуторским [7], под исследовательской компетентностью будем понимать обладание студентом исследовательскими компетенциями, проявляющееся в результативной профессионально-предметной деятельности.

Описанный ниже подход к формированию ИК студентов педвуза предполагает конструирование и последующее использование информационно -коммуникационной предметной среды (ИКПС), неоднозначно характеризуемой исследователями. Поэтому далее имеет смысл определиться с трактовкой этого понятия. Так, придерживаясь мнения И.В. Роберт, мы считаем, что ИКПС - это «совокупность условий, способствующих возникновению и развитию процессов учебного информационного взаимодействия между обучаемыми, преподавателем и средствами ИКТ», формированию познавательной активности студентов в условиях наполнения компонентов среды предметным содержанием, а также обеспечивающих деятельность обучаемых с соответствующим информационным ресурсом предметной области и информационное взаимодействие между пользователями, средствами интерактивных ИКТ, взаимодействующих с ними как с субъектами информационного общения и личностью; интерактивное информационное взаимодействие между пользователем и объектами предметной среды, отображающей закономерности и особенности соответствующей области знаний. Информационно-коммуникационная предметная среда включает совокупность программно-аппаратных средств, компьютерных информационных сетей и каналов связи, организационно-методических элементов системы образования и прикладной информации об определенной предметной области. Функционирование информационно-коммуникационной предметной среды определяется следующими факторами: осуществлением информационного взаимодействия пользователей в образовательном пространстве как между собой, так и с экранными представлениями изучаемых объектов, влиянием на рассматриваемые процессы или явления, учебные сюжеты, протекающие и развивающиеся на базе использования распределенного информационного образовательного ресурса данной конкретной предметной области; возможностью работать в условиях реализации встроенных технологий обучения, ориентированных на закономерности данной конкретной предметной области [8].

Из вышеуказанных определений видно, что ИКПС зачастую предполагает осуществление деятельности участников образовательного процесса с распределенным информационным ресурсом, который обычно подразумевается в русле дистанционного и электронного обучения e-Learning. Так, в рамках данной статьи рассматривается организация дистанционной поддержки самостоятельной работы студентов педвуза, реализуемой средствами разработанных нами интерфейсов курсов виртуальной среды Moodle на основе технологии образовательного портфолио [9] и концепции фундирования.

Сравнительный анализ состава исследовательских компетенций и его интерпретация для математических дисциплин педвуза

К набору ИК студентов педвуза предъявлены требования минимальности (количественное ограничение списка) и полноты (предполагает широкий спектр ИК, содержащий основные качественно разные компетенции, необходимые каждому выпускнику для осуществления исследовательской деятельности). Анализ списков ИК обучающихся, предложенных Л.Ш. Абдуловой, С.Н. Скарбич, А.А. Ушаковым, О.О. Фединой, Е.В. Феськовой, Л.А. Черняевой и др., позволил выделить ключевые характеристики ИК бакалавров педобразования: мотивационно-целевую, когнитивную, деятельностно-оценочную, коммуникативную (табл. 1). Указанные ИК были детализированы с учетом особенностей содержания учебных математических дисциплин педвуза и требований Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) подготовки бакалавров педагогического образования для дальнейшего конструктивного рассмотрения вопроса о систематическом целенаправленном формировании ИК студентов при обучении математике средствами специально сконструированной ИКПС на основе Moodle.

Таблица 1.

Перечень ИК бакалавров педагогического образования

|

ИК |

Детализация исследовательской компетентности в рамках профессионально-математической подготовки студентов педвуза |

|

ё § Д со д 2 § £ о ° 2 ” |

ИК 1.1. – уровень мотивации к исследовательской деятельности ИК 1.2. – способность концентрировать внимание на существенных деталях ИК 1.3. – способность к волевым усилиям по преодолению затруднений в ходе достижения поставленных целей ИК 1.4. – способность к преодолению неудач и переключению внимания на новые пути достижения поставленных целей |

|

ИК 2.1. – владение системой знаний об исследовательской деятельности ИК 2.2. – знание действующих правил подготовки научных изданий |

|

|

§ д д о 6 |

ИК 3.1. – умение планировать исследовательскую деятельность (определение этапов деятельности) ИК 3.2. – умение работать с компьютером как средством управления информацией ИК 3.3. – умение критически анализировать информацию, выявлять противоречия в состоянии исследуемого объекта, формулировать проблему исследования, ставить цель и задачи, выдвигать гипотезу ИК 3.4. – умение проводить отбор методов и оптимальных технологий, применять их для осуществления исследовательской деятельности ИК 3.5. – умение интерпретировать, статистически обрабатывать результаты исследования и апробировать их |

|

§ д S о W |

ИК 4.1. – умение взаимодействовать с другими участниками исследовательского процесса (при осуществлении исследовательской деятельности и обсуждении её итогов) ИК 4.2. – знание особенностей психолого-педагогического исследования ИК 4.3. – умение вести портфолио достижений, включающее результаты самоанализа исследовательской деятельности ИК 4.4. – умение выступать устно и письменно с результатами своего исследования (наглядно и убедительно проводить презентацию своих идей в ходе процедуры его защиты), вести дискуссии, оппонировать, консультировать |

Для описания соотношения выделенных нами ИК с компетенциями, указанными в ФГОС по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» (квалификация «бакалавр») и в соответствующем учебном плане подготовки бакалавров по профилю «Математика. Информатика и ИКТ», утвержденном в Пермском государственном гуманитарно-педагогическом университете (ПГГПУ), построена структурно-содержательная модель (рис. 1), в которой блок общекультурных и профессиональных компетенций взят из Государственного образовательного стандарта, а специальные компетенции выделены профессорско-преподавательским составом математического факультета ПГГПУ.

x x a

X

X 2 о ЬЙ

R о о

К

X X © X a x X X

s

s^

88 й<ч я Ы —■ ив^'

s~-

X X X X X

^e4

X X X

S s ©

Компетенции, указанные в

ФГОС ВПО 3-го поколения и учебном плане подготовки бакалавров педагогического образования

Общекультурные компетенции

ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-6 ОК-8 ОК-9 ОК-16

Профессиональные компетенции

ОПК-5 ПК-3 ПК-5 ПК-7 ПК-11 ПК-12 ПК-13

Сп ециальные компетенц ии

СК-1 СК-2 СК-3 СК-4

Г ?- я

x a © x a 7 X

X X H X X X X X

«S

^S

^s v s b*^

is) a b*^

v s

к о о й

a у о я X CD

Я О 2 X

X -X X X

X X X

Рис. 1. Структурно-содержательная модель ИК бакалавров педобразования

Далее рассмотрим особенности интерфейса ИКПС, нацеленного на формирование ИК студентов педвуза.

Конструирование интерфейса информационно-коммуникационной предметной среды

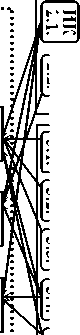

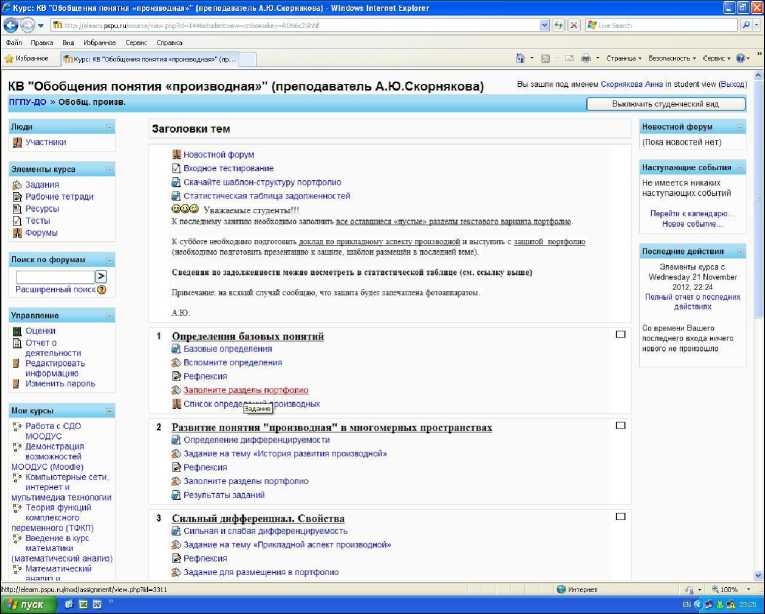

Особое значение для организации творческого сотрудничества преподавателя и студента с целью формирования ИК имеет ведение обучающимися электронного образовательного портфолио (рис. 2), эффективность применения которого в качестве технологии оценивания, отражающей новые цели и ценности образовательной системы, наряду с зарубежной педагогической практикой подтверждается и на уровне общего и среднего образования в России [10].

Рис. 2. Состав образовательного портфолио студента

Представленная на рисунке структура образовательного портфолио

используется в рамках подготовки студентов математического факультета Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета (ПГГПУ) для самоорганизации их учебной, творческой, исследовательской деятельности, проверки и оценки её результатов. Так, с целью формирования ИК обучающихся в ПГГПУ сконструирована информационно-коммуникационная предметная среда (ИКПС), имеющая представленную на рис. 3 структуру, ключевым звеном которой являются электронные учебно-методические комплексы, размещенные на сайте ПГГПУ и организованные на базе системы Moodle [11].

Регистрация

Вход

Идентификация. Аутентификация. Авторизация

.............................X.............................

Интерфейс цифрового образовательного ресурса

|

/ / у |

||||||

|

Профиль студента |

Профиль преподавателя |

Профиль родителя (гостя) |

Профиль администратора |

|||

|

Выбор курса |

Выбор курса |

Выбор курса |

J |

Регистрирование |

||

|

V |

V |

|||||

|

Интерфейс курса |

Интерфейс курса г |

11 |

Интерфейс курса |

П |

||

Просмотр журналаDi

Разработка учебно-методических материалов

|

Методическая |

||

|

информация |

||

Теория курса

Спирали фундирования базовых понятий

Создание презентаций

Просмотр и заполнение журнала

Общение с преподавателем

Просмотр новостей u

Просмотр Demo-версий решения задач

^[ Выполнение заданий

Обмен сообщениями Ш

Публикация новостей 3^

Прохождение тестирования

Участие в опросах Hi

s

c

►I Участие в семинарах

Ц Загрузка файлов Un ► Заполнение рабочей M тетради

Просмотр журнала оценок

Обмен сообщениями

Выход ——J

Рис. 3. Функциональная модель ИКПС

Несмотря на некоторые недостатки [12] указанная среда обладает рядом преимуществ, среди которых интуитивно понятный web-интерфейс с набором многофункционального инструментария, бесплатное использование, широкие возможности для общения студентов с преподавателем, в том числе, по поводу ведения образовательного портфолио, нацеленного на повышение активности участия студентов в различных вузовских мероприятиях, на создание возможности увидеть степень своего прогресса в обучении и самостоятельно оценить себя как будущего профессионала, а также на формирование указанных в табл. 1 ИК. Вместе с этим ИКПС предоставляет преподавателю возможность обратиться как к личному портфолио студента, так и к портфолио группы в целом.

Особенностью использованного нами электронного портфолио является то, что он ведется средствами среды Moodle и формируется в двух форматах: в виде текстового файла, подготовленного в редакторе MS Word, и в виде презентации, созданной в MS PowerPoint. Причем второй вариант является менее подробным, поскольку презентация используется для сопровождения защиты портфолио на последнем занятии дисциплины, либо на различных конкурсах. Для удобства ведения портфолио в каждом разделе соответствующего on-line курса предусматривается задание, выбрав которое можно средствами Moodle отослать на проверку преподавателю пополненный вариант своего портфеля (рис. 4). Ценность электронного портфолио, прежде всего, состоит в возможности накопления больших объемов информации, удобстве её обработки и наглядности представления материала.

Рис. 4. Интерфейс курса

Рассмотрим далее условия эффективного использования ИКПС в обучении будущих бакалавров педагогического образования.

Методика использования информационнокоммуникационной предметной среды в процессе обучения математике будущих бакалавров педагогического образования

Практика реализации возможностей ИКПС на математическом факультете ПГГПУ позволила выявить ряд условий, необходимых для организации эффективного взаимодействия преподавателей и студентов, в частности, средствами ИКПС:

-

- наличие в ИКПС сервисной системы поддержки;

-

- соблюдение преподавателями требования инвариантности сценария on-line курсов (присутствие обязательных элементов, например, электронной версии рабочей программы курса; тематического глоссария; методических указаний к ведению электронного курсового студенческого портфолио; вариантов книг и статей в формате *.pdf по тематике курса; рейтинговой таблицы результатов обучения студентов; входного и итогового теста и др.);

-

- интеграция деятельности преподавателей на дидактическом и методическом уровнях, которая осуществляется, в частности, за счет разработки графа согласования учебной деятельности студентов и преподавателей при работе с ИКПС (табл. 2);

-

- организация творческого сотрудничества участников образовательного процесса путем использования технологии электронного портфолио.

Таблица 2.

Структура графа согласования учебной деятельности при работе с ИКПС

|

Тема занятия |

Функция ИКПС |

Деятельность студента |

Содержимое портфолио |

Деятельность преподавателя |

Столбец «Содержимое портфолио» заполняется в соответствии с приведенной выше структурой (рис. 2). Охарактеризуем кратко основные блоки студенческого электронного портфолио, который использовался в обучении курсам по выбору. На начальной стадии заполнения вышеуказанных блоков обучающимся рекомендовалось внести несколько предложений в «Сопроводительное письмо владельца», описав, какой смысл они вкладывают в понятие «электронный рабочий портфолио» и каковы цели его ведения. Пункт «Обязательные материалы» в блоке «Статистика работ студента» заполнялся преподавателем с учетом срока предъявления на проверку выполненных заданий. Для этого обучающиеся своевременно выполняли задания в среде Moodle. «Результаты тестирования» соответствовали данным конкретного студента. Предусматривалось, чтобы «Дополнительные материалы» не были пустыми, в них обучающиеся включали самостоятельно отобранные работы: тексты докладов к занятиям с указанием списка использованных источников; фрагменты выступлений по математической, методической и педагогической тематике; разработанные учебные слайд-фильмы и компьютерные презентации; индивидуальные или групповые прикладные электронные образовательные проекты (тесты, средства наглядности, справочники, электронные учебники по курсу) и др. Эти материалы у каждого студента были уникальными. В раздел «Наиболее значимая работа» размещали одну работу по курсу (в частности, – из перечисленных выше) с описанием причины её выбора. «Сторонние оценки» содержали отзывы научного руководителя и других педагогов на рефераты, курсовые, индивидуальные образовательные проекты; комментарии одногруппников на собственные или групповые учебные продукты; рецензии на конкурсные работы; характеристики куратора, руководителя педагогической практики, деканата и др. Раздел «Самоанализ, самооценка» включал заключительное эссе, в котором студент отражал приобретенные знания и умения, критически оценивал уровень своей подготовки с предметной, методической и педагогической точек зрения, намечал пути самосовершенствования как будущего педагога [13].

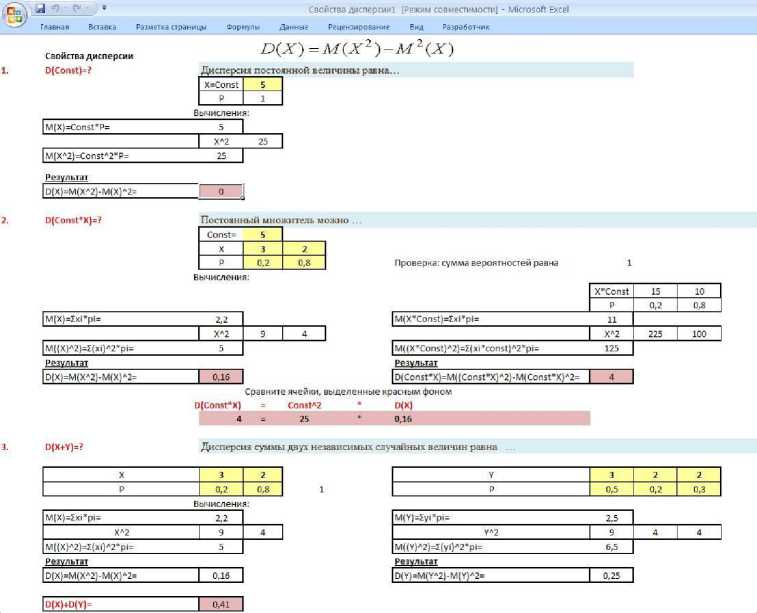

Одной из функций ИКПС, прописываемой в табл. 2., является оказание студентам помощи в изучении свойств рассматриваемых понятий. Так, например, в рамках лекции по дисциплине «Математика: теория вероятностей и математическая статистика» при рассмотрении темы «Числовые характеристики случайных величин» обучающиеся работают с заранее подготовленными преподавателем в MathCad и MS Excel файлами (рис. 5.), с помощью которых можно путем изменения параметров случайной величины «открывать» соответствующие свойства её математического ожидания, дисперсии и среднего квардратическое отклонения.

Рис. 5. Установление свойств дисперсии случайной величины

Студентам предлагается менять значения в выделенных ячейках (рис. 5) и отслеживать получающиеся результаты, анализировать их и в последствии формулировать очередное свойство. В конце аудиторного занятия все обучающиеся проходят этап первичного закрепления материала путем электронного тестирования через ИКПС, после чего каждый студент выполняет рефлексию своей деятельности, письменно отвечая на вопросы в электронной рабочей тетради Moodle.

Таким образом, эффективность использования сконструированной нами ИКПС обусловлена соблюдением следующих принципов и педагогических условий: открытости приемов осуществления исследовательской деятельности преподавателя (является отражением общеизвестной рекомендации «делай как я, делай лучше…» на основе реализации исследовательских умений: постановки задач, выдвижения гипотез, выбора методов решения, построения обобщений и выводов, анализа результата и др.); активности (самостоятельности, самодеятельности); рефлексии (предполагает осмысление отношения студента к себе и к своей деятельности в контексте овладения им математическими знаниями посредством самопознания и самоанализа); информационной насыщенности интерфейсов курсов Moodle (широкий спектр теоретических конструктов, разнообразие элементов курса и т.п.); организации творческого сотрудничества преподавателя и студента путем использования технологии портфолио при обучении математическим дисциплинам в педвузе; осуществление педагогической диагностики и коррекции уровня сформированности исследовательских компетенций.

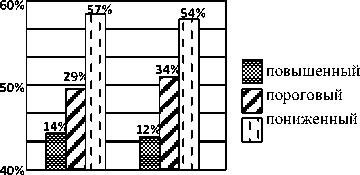

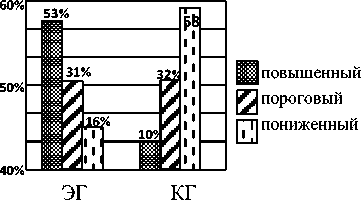

Анализ и оценка разработки

Для проверки эффективности разработанной методики формирования исследовательских компетенций будущих бакалавров педагогического образования на основе сконструированной информационно-коммуникационной среды, было подобрано соответствующее диагностическое обследование, причем, наряду с применением традиционных готовых методик (анкеты для диагностики учебной мотивации студентов А.А. Реана, В.А. Якунина в модификации Н.Ц. Бадмаевой и опросника А.А. Ушакова для определения уровня мотивации учебноисследовательской деятельности; методики М.И. Рожкова, Ю.С. Тюнникова, Б.С. Алишева, Л.А. Воловича о степени развития творческой активности обучающихся; проективных заданий Е.Л. Солдатовой, свидетельствующих о наличии дивергентного мышления), потребовалась адаптация существующих средств в соответствии со спецификой подготовки студентов в педвузе (методики «Владение исследовательскими умениями», предложенной А.А. Ушаковым), разработка специальных заданий (теста для оценки сформированности исследовательских компетенций по когнитивному критерию, принцип формулировки вопросов в котором соответствует уровням усвоения учебного материала, выделенным В.П. Беспалько), в комплексе позволяющих подтвердить достоверность полученных результатов. Кроме этого, анализировалась работа обучающихся по ведению индивидуального образовательного портфолио средствами Moodle. Педагогический эксперимент проводился со студентами первого, третьего и пятого курсов математического факультета ПГГПУ, обучающимися по направлениям 050200.62 – «Физико-математическое образование» и 050100 – «Педагогическое образование». Суммарная численность экспериментальной группы (ЭГ) – 49 человек, контрольной (КГ) – 50 человек. Занятия в КГ строились по обычной методике (беседа с преподавателем и изучение традиционных учебников), а в ЭГ – к названному добавлено использование возможностей информационно-коммуникационной предметной среды на основе Moodle и технологии образовательного портфолио. Последовательность действий по проверке эффективности применения указанных средств традиционна для любого психолого-педагогического эксперимента: установление отсутствия статистически значимого различия начального уровня сформированности исследовательских компетенций (ИК) в КГ и ЭГ; реализация разработанной методики формирования ИК с использованием Moodle в ЭГ; определение достоверности совпадений или различий конечных состояний ЭГ и КГ.

Кроме оценивания по указанным выше методикам, анализировалась академическая успеваемость по математике студентов названных групп. Входное тестирование проводилось в начале изучения соответствующей дисциплины. Использование среды Moodle при организации самостоятельной работы в ЭГ осуществлялось с первого по последнее занятие курса. Аудиторная работа при этом проходила по обычному плану с периодическим проведением интегративных занятий c использованием возможностей Moodle, суть которых описана в [14].

Результаты диагностического обследования позволили выделить три уровня сформированности исследовательских компетенций студентов педагогического вуза: пониженный, пороговый и повышенный. Итоги обследования с целью определения эффективности применения среды Moodle представлены на рис. 6.

ЭГ КГ

Начальный этап эксперимента Конечный этап эксперимента

Рис. 6. Динамика сформированности исследовательских компетенций студентов (интегративная оценка)

В целом, для студентов экспериментальной группы оказалось характерным оптимистичное отношение к выполнению самостоятельной работы по изучаемым дисциплинам. Таким образом, результаты проведенного эксперимента свидетельствуют о наличии позитивных изменений в степени сформированности у обучающихся исследовательских компетенций при обучении математике с использованием возможностей сконструированной информационнокоммуникационной предметной среды.

Заключение

Актуальность проблемы формирования исследовательских компетенций студентов педвуза обусловлена, с одной стороны – потребностью общества в профессионально компетентных, творчески мыслящих педагогах, способных находить нестандартные решения и вовлекать учащихся в исследовательскую деятельность, а с другой – наличием в педагогической теории и практике резервов и возможности решения этой проблемы. В ПГГПУ реализован комплексный подход в формировании исследовательских компетенций будущих бакалавров педагогического образования, что дает возможность реально и планомерно решать проблемы опережающей профессиональной подготовки и переподготовки кадров в условиях интенсивного внедрения новых информационных технологий во многие сферы жизни. Применение в рамках этого комплексного подхода электронного обучения и дистанционных образовательных технологий позволяет организовать качественное, эффективное и доступное образование в педагогическом вузе.