Конструирование модели будущей семьи ребенка на основе анализа его актуальной социальной реальности

Автор: Бесчасная Альбина Ахметовна

Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana

Рубрика: Феномены социального развития

Статья в выпуске: 2 (31), 2014 года.

Бесплатный доступ

Детство, конструирование социальной реальности, семья, социальное пространство

Короткий адрес: https://sciup.org/14031764

IDR: 14031764 | УДК: 316.4

Текст статьи Конструирование модели будущей семьи ребенка на основе анализа его актуальной социальной реальности

Terra Humana ¹ 2’2014

О методологии вопроса

Современная социологическая мысль достаточно плюралистична в предоставлении возможностей анализа и интерпретации событий в обществе посредством многообразия существовавших и возникающих концепций и теорий. Западная социология в ХХ в. осуществила разворот в общественном сознании, рассматривая общественные и социальные проблемы сквозь призму проблем отдельного человека, анализа его мироощущений, «жизненного мира», «личного пространства». Фундаментальный вклад в данный контекст внесли представители интерпретативной «понимающей социологии» (М. Вебер), символического интеракционизма (Ч.Х. Кули, У.А. Томаса, Дж.Г. Мид, Ю. Хабермас, Г. Блумер), феноменологической (А. Щюц, П. Бергер, Т. Лу-кман) и этнометодологической (Г. Гарфинкель) теорий и др. Они явились предтечами социально-экономических преобразований в западных обществах, которые исходили из приоритета общечеловеческих ценностей и интересов человека.

Трансформации социального института семьи в период индустриализма, распространения урбанизированного образа жизни и продолжившиеся изменения в постиндустриальную эпоху пошатнули «традиционные» представления о семье, преобразовали норму, «трансформировали интимность» [8], дестабилизировали брак. В связи с быстротечностью событий дети оказались вовлечены в данные изменения и как зрители, и как участники. Стремительность изменений в обществе усложняет процесс социализации детей, так как «точки опоры» в формировании человека как личности, формировании его картины мира и мировоззрения оказываются зыбкими.

В статье рассмотрены проблемы социального института семьи как сконцентри- рованного отражения социально-экономических и демографических противоречий в «текучей современности» [2]. Предполагается, что данные проблемы закрепляются, воспроизводятся и тиражируются, пройдя сквозь призму детского восприятия, воспитания и социализации детей в семье, формируя таким образом модель будущей семьи, встроенную в социальноэкономические условия общества. В качестве основных посылов для рассмотрения являются настоящие (актуальные) представления о семье, родительстве, распределении семейных ролей, соотношении представлений «детство-взрослость» в семье и обществе и их отражение в построении моделей семьи в будущем. В качестве информаторов выступали дети семи лет Санкт-Петербурга (всего 70 детей), живущие в центре и пригородах. Сбор информации происходил посредством проведения фокус-групп и использования проективной рисуночной методики.

Использование детей в качестве респондентов для социологического анализа социальных фактов возможно на базе качественной методологии, теоретическими истоками которой явились символический интеракционизм и сформированные на его основе феноменология и этнометодология, признающие необходимость понимания психофизиологических особенностей и социального опыта (детей), а также специфика качественных методов исследования (фокус-группы и психологической методики) для их дальнейшей интерпретации. В современной социологии сосуществуют два подхода к методам получения первичной социальной информации – количественный и качественный [17, с. 396]. Если в начале ХХ века в период зарождения качественных методов исследования (такие как фокус-группы, глубинное интервью, анализ случая, биографический метод, проективные и другие «мягкие» методики) социологи достаточно осторожно причисляли их к объективным методам исследования, то в настоящее время большинство ученых сходятся во мнении, что количественные и качественные методики являются комплементарными подходами. Это взаимодополнение позволяет получить богатую информацию об объекте исследования, потому что одни методы получения исходных данных (чаще всего принадлежащие к количественному подходу) исследуют надындивидуальные структуры, скрепляющие общество в целостную систему, а другие (методы, принадлежащие к качественному подходу) стремятся познать обыденную жизнь людей и тех смыслов, которые они придают своим повседневным действиям [5, 12, 13]. Выбор подхода и методов исследования зависит от проблемной ситуации, задач, объекта и предмета изучения, от степени обобщения результатов анализа. Кроме того, цель и результат социологического исследования при выборе количественного подхода в основном формулирует количественные характеристики социального объекта, явления, процесса и т. д., а при выборе качественного подхода происходит попытка постижения и толкования происходящих процессов, явлений и др. фактов социальной действительности, что предполагает ответы на вопросы почему? и как? Согласно представителям психоанализа социокультурный фактор общества формирует лицо будущего [16]. Культура взаимодействия между поколениями, характер отношений между взрослыми и детьми, стили воспитания и социализации определяют смыслы и значения социальных фактов социальной реальности [10]. Эти смыслы и значения выступают опорными точками для человека (ребенка) с целью конструирования мира и отношений с другими индивидуумами, с обществом и в обществе, в настоящем и будущем. Конструирование мира, исходя из личных практик в социальном пространстве, создает габитус жизнедеятельности и социальной действительности индивида [6].

В связи с тем, что детский возраст можно охарактеризовать недостаточным осмыслением (но, наоборот, искренностью и непосредственностью) наблюдаемых фактов и происходящих в обществе процессов и ранимостью в групподинамических процессах, автор предпринял попытку повысить эффективность исследования формирования образа семьи у детей изучением неосознаваемых эмоционально наполненных значений и смыслов посредством проективной методики «Рисунок семьи» («Нарисуй портрет своей семьи») и рисунок будущей семьи ребенка, сопровождаемый инструкцией: «Нарисуй свою будущую семью, когда ты станешь взрослым». Обще- признанно, что рисунок семьи является достаточно информативным для изучения образа, структуры семьи, семейной иерархии, семейных ролей, самочувствия семьи, межличностных отношений. Образ мира в психологии по А.Н. Леонтьеву – есть единство познания и эмоционально-пот-ребностной сферы, включающий в себя значения, смыслы, впечатления: «...функция эмоций может быть характеризована как индикация плюс-минус санкционирования осуществленной, осуществляющейся или предстоящей деятельности...» [9, c. 164]. Использование рисуночной методики, отражающей реальную и будущую семью, позволяет обнаружить согласно Е.В. Субботскому «обыденную реальность» и «необыденная реальность» соответственно, посредством которых происходит познание мира. В спроецированном образе будущей семьи, выступающей «необыденной реальностью», находят свое отражение «коллективные и индивидуальные фантазии, получившие статус реальности в мифе, религии, искусстве, детском фантазировании и игре», в которых ребенок достигает гармонии и совершенства [14, c. 125–160].

Использование проективных психологических методик в социологических исследованиях позволяет получить закрытую информацию о личных чувствах, иррациональных проявлениях, способах упорядочения и структурирования социальной реальности, конструировании респондентами собственного социального мира [15, c. 87–88]. В проективных методиках определяется восприятие объекта и отношение к нему, формируется репрезентативный мир. Репрезентативный мир – это целый комплекс психических репрезентаций желаний, чувств, воспоминаний, представлений и символов. Репрезентация может рассматриваться как более или менее длительное образование (схема), построенное из множества впечатлений о мире. В процессе своего развития человек создает целый мир схем, или репрезентаций, которые структурируют входящую сенсорную информацию в осмыслении образа восприятия [7, c. 74]. Рисунок позволяет обнаружить противоречие между рациональным и аффективным восприятием реальности, переработку личного опыта ее освоения и формирования модели интегрирования в нее.

Сочетание в исследовании фокус-груп-пы и проективной методики позволяет соотнести объективное и субъективное,

Общество

Terra Humana ¹ 2’2014

рациональное и эмоциональное в понимании и объяснении социальной реальности. Данный подход созвучен с гипотезой Х.Ш. Эрлиха о существовании двух форм опыта: объективного (субъект и объект разделены) и субъективного (субъект и объект – единое целое). Психическая жизнь человека формируется из этих двух опытов, сосуществующих в пространстве и во времени, и вокруг которых постоянно организуется (созидается) уже новый опыт. В зависимости от того, на какую форму опыта направлено внимание человека в данный момент жизни, на передний план выходит та или иная форма [7, c. 8].

В вопросах конструирования реальности, жизненного пути, семьи как элемента личного жизненного пространства особенно очевидным проявляется противоборство этих двух форм опыта ребенка, в которых он выступает одновременно как пассивный объект и активный субъект жизнедеятельности в настоящем и будущем.

Семья как инструмент освоения и конструирования социальной реальности

Детство является социальным феноменом, оно имеет культурно-исторические корни и характеристики. По словам отечественного психолога П. Блонского: «Детство – как временной отрезок жизни человека, раздвигает свои пределы, по мере того как общество переходит на более высокие ступени своего развития, по мере того как увеличивается продолжительность человеческой жизни» [11, c. 12]. А французский исследователь Ф. Арьес показал, что детство является динамичным феноменом, трансформируется образ и осмысление данного феномена во времени и в пространстве [1, c. 403]. «Детство отражает видение взрослыми природы детского состояния индивида и их представления о самих себе» [3, c. 183]. Понимание любого жизненного периода связано не только с биологическим возрастом, но и с теми культурными и социальными значениями, которые ему приписываются в обществе. Дети совершенно четко выделили, что есть два понимания-измерения «детства-взрослости» – в пределах семьи и за пределами семьи, которые уживаются в их сознании и создают фундамент неоднозначности оценок событий и фактов социальной реальности и двойственности социальных норм. В семьях, в которых они воспитываются, в большинстве случаев их считают взрослыми. Но тут же дети оговариваются, что за пределами дома и семьи они для окружающих и для себя являются детьми:

Ангелина: «Меня считают взрослой».

Катя: «Потому что мы заканчиваем садик».

Александр: «Я взрослый, потому что мне уже 6 лет».

В качестве критерия взрослости дети выделяют большее количество знаний и возможностей, доступность большего количества видов деятельности и наличие детей, причем частым упоминанием дифференцирующего признака является возможность взрослыми совершать покупки, что, безусловно, является свидетельством усвоения детьми потребительских стандартов современного общества, в чем в свою очередь проявляются «постмодернистская революция ценностей» [2, c. 89] и «перераспределение свобод» [2, c. 99]:

Карина: «Нет, нас считают детьми, потому что мы не такие взрослые. Нам нельзя гулять одним».

Вова: «Взрослый, когда все покупаешь, ухаживаешь, моешь посуду. Взрослые кормят».

Полина: «Взрослый может все самостоятельно делать, а ребенок – не все».

Даша: «Взрослому можно ходить одному. Маленький может купить с разрешения мамы».

Даня: «Они (взрослые. – А.А. Бесчасная) на работу ходят».

Несмотря на отсутствие признанных обществом обрядов инициаций (за исключением получения паспорта и соответственно официальным наделением новоиспеченных граждан всеми правами и видами ответственности), в повседневной жизни детей и семей присутствуют символичные события и обычаи, которые закрепляют принадлежность личности (ребенка) к полу, культурной среде, определенному социально-экономическому классу и ознаменовывают в самосознании ребенка и сознании окружающих переход ребенка на качественно новый виток жизненного цикла [4, c. 125–139]:

Максим: «Меня считают взрослым, потому что я уже умею водить машину и снегоход».

Алеша: «Я буду взрослым после школы».

Слава: «После института».

Карина: «Когда в институт пойдем, будем взрослыми».

Лера: «Когда работать начнем».

Аня: «Когда пойдем в первый класс».

Социальное и психологическое самочувствие детей непосредственно связано с фактором наличия семьи. Они осознают, что семья является необходимым условием благополучия детей и взрослых, что это связующее звено между внутренним миром, жизненным миром человека и мезо- и экзосистемами, при этом вполне осознают свое зависимое положение в данном контексте и необходимость в заботе:

Никита: «Лучше жить семьей, потому что дети не могут варить обед...»

Вова: «...дети не могут покупать сами».

Леня: «Вместе дружно».

Юля: «В одиночку ребенку страшно. С родителями смелее и смешнее».

Саша: «Когда ты одинок, у тебя друзей нет».

Аня: «Чтобы взрослые готовили детям кушать, а когда ребенок маленький – ходили с коляской, кормили, заботились».

Лиза: «Надо семьей жить. Потому что если мама одна будет жить, ей тяжело будет ребенка вырастить».

Современные дети в своих суждениях о родительских семьях, выполнении социальных ролей в семье отражают стремление и необходимость взрослых в большинстве случаев достичь баланса между работой и семьей, между профессиональными, семейными и родительскими обязанностями. При этом наблюдается гендерная ассиметрия в восприятии семейных ролей детей – дети наделяют большим количеством обязанностей женщину (работа и домашние заботы), и значительно меньшим кругом выполняемых функций мужчину (работа):

Чем должна заниматься мама?

Маша: «Заниматься детьми».

Кристина: «Убираться».

Полина: «Готовить и дома убираться».

Дима: «Работать».

Даниил: «Готовить, убираться, шить, стирать, ухаживать».

Глеб: «Мама должна заниматься на легких работах».

Вова: «...можно и посложнее».

Фокус-группа продемонстрировала гендерные различия в формировании репродуктивных представлений у детей. Мальчики в большинстве случаев стремились обозначить желаемое количество детей в их будущей семье наибольшим числом, что свидетельствовало об отсутствии рационального подхода к вопросу и о возникновении конкурентных групподинамических процессов во время фокус-группы (кроме того, соперничество мальчиков архетипично). Девочки же, наоборот, подошли к данному вопросу наиболее взвешенно, а свои ответы пытались объяснить и аргументировать. Среди наибольшего числа упоминаний их ответов отмечено двое детей в семье.

Катя: «Один ребенок лучше, так как мама успевает ужин мужу готовить, стирать, менять постельку ребенку».

Алиса: «Где один ребенок, потому что нужно меньше еды покупать и меньше денег тратить».

Настя: «Меньше, потому что можно углядеть, кто потерялся».

Даша: «Я не знаю, я не знаю, кем я буду работать и чем заниматься».

Милена: «Нисколько не хочу».

Лиза: «Я не очень хочу».

Алиса: «Я хочу быть одна».

Полина: «С ними возни много».

Анализ ответов определения условий счастливой семьи показал, что респонденты проявили гендерное различие. Ответы мальчиков были достаточно скудными и отражают, по всей видимости, отсутствие визуальных примеров активного деятельного участия мужчин в функционировании родительских семей по причине: а) неполных семей, б) занятости мужчин на работе (за пределами семьи) или 3) их бездействия внутри семьи. Ответы девочек показали разнообразие условий и насыщенность жизнедеятельности женщин, матерей.

Глеб: «Кормить».

Глеб: «Накормить семью или отмечать каждый день праздники».

Вова: «Любить».

Влад: «Покупать игрушки».

Александр: «Что-нибудь подарить».

Костя: «Не ругаться».

Аня: «Нужно убираться, чтобы папа не ругал».

Катя: «Нужно иметь все необходимое».

Александра: «Ухаживать, готовить».

Полина: «Дружба, хорошее поведение».

Карина: «Машина нужна».

Милена: «Квартира нужна».

Лейла: «Большой стол».

Александра: «Папа нужен».

Анализ результатов проведения проективной методики свидетельствует об эффективности ее использования в сочетании с фокус-группами с целью полного получения информации об обследуемом объекте и предмете. Интерпретация результатов использования проективной рисуночной методики показала:

11% (16 детей) обследуемых продемонстрировали совпадение моделей актуальной семьи и будущей, которые включали в себя полные и неполные модели семей;

9% (14 детей) обследуемых продемонстрировали совпадение моделей актуальной полной семьи и будущей (например, рис. 1 и рис. 2, Ира, 7 лет, изобразила родительскую и будущую семью, когда повзрослеет);

10% (15 детей) обследуемых в качестве модели будущей семьи изобразили неполную семью – ребенок и мать либо ребенок и отец (например, рис. 3, Катя, 6 лет 10 мес., изобразила будущую семью как неполную, хотя родительская семья изображена ею как полная);

Общество

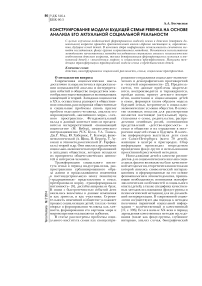

11% (16 детей) обследуемых продемонстрировали сформировавшуюся на данный момент модель семьи без родителей, т.е. в актуальных и будущих семьях присутствовал лишь ребенок (рис. 4, Вова, 6 лет 2 мес., на фоне родительской неполной семьи модель будущего строит без семьи);

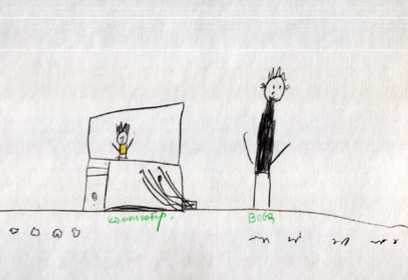

9% (13 детей) обследуемых продемонстрировали сформировавшуюся на данный момент модель семьи без участия детей, у авторов рисунков в частности, т. е. в актуальных и будущих семьях присутствовала лишь семейная пара или один родитель (рис. 5 отображает родительскую семью Ксюши, 6 лет 4 мес.);

Рис. 4. Вова, 6 лет 2 мес.

Terra Humana ¹ 2’2014

Рис. 1. Ира, 7 лет.

Рис. 2. Ира, 7 лет

Рис. 3. Катя, 6 лет 10 мес.

Рис. 5. Ксюша, 6 лет 4 мес.

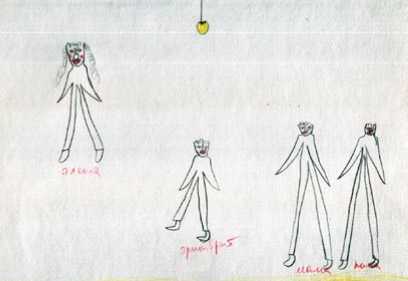

Рис. 6. Элена, 7 лет 1 мес.

Рис. 7. Вова, 6 лет 8 мес.

4% (6 детей) обследуемых отразили в своих рисунках символическое взаимодействие в реальных семьях посредством скрепления протянутых рук; другая часть детей, изобразивших себя в актуальных семьях, показала изолированное или дистанционное присутствие в семьях (например, рис. 6, Элена, 7 лет 1 мес.);

13% против 6% (соответственно 19 мальчиков против 9 девочек) показали гендерные особенности в понимании неотъемлемой символической атрибутики семьи: изобразили дома как пространственную локализацию актуальных и будущих семей (например, рис. 7, Вова, 6 лет 8 мес.).

Это лишь наиболее выпуклые внешние стороны результатов рассмотрения работ детей, целью которого было, напомним, изучение формирования моделей семьи. Общим итогом использования проективной методики в социологическом контексте может являться констатация неустойчивости на данной момент модели полной семьи с тенденцией формирования модели неполной семьи (родитель и ребенок, бездетная семейная пара либо одинокий индивидуализированный образ жизни). Трансформацию модели семьи в сознании ребенка можно объяснить, очевидно, демонстрируемым в рисунках отсутствием внутригрупповой сплоченности в семье, автономностью ее членов, проблемами межличностного общения.

Сравнительный анализ результатов проведенных фокус-группы и интерпретации рисуночного метода показал плодо-

Список литературы Конструирование модели будущей семьи ребенка на основе анализа его актуальной социальной реальности

- Арьес Ф. Ребенок и семейная жизнь при Старом порядке. -Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 1999. -416 с.

- Бауман З. Текучая современность. -СПб.: Питер, 2008. -240 с.

- Безрогов В.Г. Детство и дети в Европе и Америке XVI-XVIII веков: новые зарубежные исследования//Человек. -2007, № 4. -С.183-189.

- Бесчасная А.А. Детство: история и современность. -СПб: Нестор-История, 2007. -184 с.

- Белановский С.А. Глубокое интервью: учебное пособие. -М.: Никколо-Медиа, 2001. -320 с.

- Бурдье П. Социальное пространство: поля и практики. Сборник статей. Интернет-ресурс.//Центр гуманитарных технологий. -Интернет-ресурс. Режим доступа: www.gtmarket.ru/laboratory/basis/3707 (25.03.2014)

- Васильева Н.Л. Детский психоанализ. -СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2006. -256 с.

- Гидденс Э. Трансформация интимности. -СПб.: Питер, 2004. -208 с.

- Леонтьев А.Н. Потребности, мотивы и эмоции//Психология эмоций. Тексты/Под ред. В.К. Вилюнаса, Ю.Б. Гиппенрейтер. -М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. -288 с.

- Ллойд Демоз. Психоистория. -Ростов/Дону: Феникс, 2000. -512 с.

- Положение детей в СССР, 1990 год. Состояние. Проблемы. Перспективы. -М.: Дом, 1990. -120 с.

- Сикевич З.В. Социологическое исследование: практическое руководство. -СПб.: Питер, 2005. -320 с.

- Страус А., Корбин Дж. Основы качественного исследования: обоснованная теория, процедуры и техники. -М.: Эдиториал УРСС, 2001. -256 с.

- Субботский Е.В. Индивидуальное сознание как система реальностей // Традиции и перспективы деятельностного подхода в психологии // Под ред. А.Е. Войскунского, А.Н. Ждан, О.К. Тихомирова. - М.: Смысл, 1999. - 429 с.

- Фоломеева Т.В. Использование проективных методик для повышения эффективности фокус-групп//Социология: 4М. -2003, № 17. -С. 83-108.

- Эриксон Э. Детство и общество. -СПб: ИТД «Летний сад», 2000. -416 с.

- Ядов В.А. Стратегия социологического исследования: описание, объяснение, понимание социальной реальности. -М.: Добросвет, 2003. -596 с.