Конструктивные особенности и происхождение железного палаша из могильника позднего средневековья - начала Нового времени Коя 3 на Енисее

Автор: Пронин Алексей Олегович, Скобелев Сергей Григорьевич

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 7 т.10, 2011 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены особенности конструкции палаша из погребения кургана № 3 могильника позднего средневековья - начала нового времени Коя 3 на Енисее. С учетом новой информации и сопоставления с известными примерами подобных предметов клинкового оружия сделаны выводы о его возможном происхождении, связанном с тибетскими технологическими традициями.

Южная сибирь, центральная и восточная азия, тибет, клинковое оружие, палаши

Короткий адрес: https://sciup.org/14737565

IDR: 14737565 | УДК: 903.22;

Текст научной статьи Конструктивные особенности и происхождение железного палаша из могильника позднего средневековья - начала Нового времени Коя 3 на Енисее

В предыдущих публикациях одним из авторов настоящей статьи описан железный палаш, найденный в ходе раскопочных работ на могильнике Коя 3 в Шушенском районе Красноярского края, охарактеризованы обстоятельства его находки в погребении, датируемом поздним средневековьем – началом нового времени (курган № 3), сделаны предположения о возможном происхождении изделия [Выборнов и др., 2003; Скобелев, 2006]. Особенности захоронения, учет исторической обстановки того времени в регионе и основные характеристики самого палаша заставили предположить его маньчжурское происхождение, отметив малую вероятность влияния тибетской практики изготовления и оформления длинноклинкового холодного оружия [Скобелев, 2006.

С. 169]. Однако, учитывая сильные отличия рассматриваемого палаша от известных примеров находок подобного оружия на территории Южной Сибири и Центральной Азии, а также новую информацию об особенностях клинкового оружия Тибета и Синьцзяна позднего средневековья и раннего нового времени [Пронин, Москвитин, 2010; Бобров, Пронин, 2011; Пронин, Худяков, 2011], авторы настоящей статьи провели дополнительный анализ особенностей конструкции клинка данного редкого предмета оружия ближнего боя, что позволило сделать уточненные выводы о его возможном происхождении.

Первоначально данная находка была описана как палаш маньчжурского типа с плоской гардой-перекрестием овальной формы и несколькими долами на клинке [Выборнов и др., 2003]. В то же время, уверенному определению хронологии предмета и его происхождения препятствовал факт наличия необычного для южно-сибирского и маньчжурского оружия оформления кончика прямого клинка в виде косого среза со стороны лезвия [Скобелев, 2006. С. 168]. Это, в сочетании с плоской овальной гардой и остатками, предположительно, трапециевидного навершия рукояти, резко выделяло рассматриваемый палаш из числа подобных находок на территории Южной Сибири и Центральной Азии.

Действительно, схожие по внешнему виду гарды и трапециевидные (конусовидные) навершия можно проследить как в маньчжурском, так и в тибетском оружии. Открытым остается также вопрос о маньчжурском либо тибетском происхождении таких элементов и установления заимствований оформительских элементов в клинковом оружии маньчжуров и тибетцев [Там же. С. 168–169; Горелик, 2004]. Факты заимствований маньчжурского стиля оформления навершия и гарды клинкового оружия, в том числе характерные для сабель яньмаодао и люедао высших чиновников и офицеров Цинской империи XVII–XVIII вв., уже отмечались зарубежными исследователями [LaRokka, 2006. P. 168–169] и одним из авторов настоящей статьи, [Бобров, Пронин, 2011. С. 252–253]. Китайские исследователи, напротив, прослеживают схожие с тибетскими детали оформления образцов клинкового оружия на церемониальных палашах из коллекции императора цинской династии Цяньлуна второй половины XVIII в. [Huang Pujiang, 2007. P. 131–133].

Л. А. Бобров и Ю. С. Худяков предположили цинское, либо южно-монгольское или халхасское, происхождение данного палаша [2008. С. 264]. Однако, как они сами же отмечали, в цинской энциклопедии «Хуанчао лицзи тушу», где описаны стандартизированные типы вооружения цинских солдат второй половины XVII – первой половины XVIII в., аналоги данному предмету отсутствуют. Предположения о возможном хал-хасском или южно-монгольском происхождении данного палаша авторы строят на некотором визуальном сходстве формы его клинка, навершия и гарды с известными изображениями монгольских клинков [Там же. С. 293. Рис. 92, 5 , 7 , 8 , 12 ].

Наиболее близкие по данным визуального анализа образцы клинкового оружия существовали на вооружении пехоты и конницы тибетцев. Отечественные и зарубежные исследователи и путешественники неоднократно описывали прямые однолезвийные клинки «мечей» [Рерих, 1999. С. 264; Уод-ддель, 1906. С. 130]. Так, Г. Ц. Цыбиков опубликовал фотографии тибетского воина в панцире, панциря, шлема, палашей и ножен [Цыбиков, 1919. С. 210–213]. Английские и российские экспедиции в Тибет конца XIX – начала ХХ в. оставили не только подробные описания вооружения, тактики и воинов тибетской армии, но и значительные коллекции фотографий. Отдельные предметы из вооружения тибетских воинов из собрания Музея антропологии и этнографии были описаны А. М. Решетовым в конце 1960-х гг. [1969]. В последние годы зарубежным и российским исследователям стали доступны образцы тибетских палашей XVII–XIX вв., а также первой половины ХХ в. из зарубежных музейных и частных собраний [LaRocca, 2006; Пронин, Москвитин, 2010; Бобров, Пронин, 2011; Пронин, Худяков, 2011]. Их изучение позволило очертить круг основных типологических признаков данного типа тибетского клинкового оружия и выявить особенности конструкции таких клинков, ковавшихся из особым образом собранных пакетов твердых и мягких железных прутьев разной углеродной насыщенности [Пронин, Худяков, 2011].

Именно особенности конструкции и формы клинка в данном случае являются наиболее надежной основой для определений хронологии и происхождения рассматриваемого предмета. В отличие от менее трудоемких в производстве деталей оправы (и, возможно, более доступных для заимствования соседними народами), процесс производства клинка был наиболее трудоемкой и ответственной частью технологического процесса изготовления оружия. Он был обусловлен сложной совокупностью наличия ресурсов необходимого качества, традиций и уровня технологического развития. Как главная часть всего процесса изготовления предмета вооружения, технология производства клинка, скорее всего, была максимально устойчивой к внешним влияниям и заимствованиям. Так, проведенный одним из авторов настоящей статьи обзор длинноклинковых палашей со скошенным концом клинка из собраний музеев США, Великобритании, частных коллекций КНР и Израиля показал, что даже среди палашей, имеющих сходные по размерам и форме клинки, существовало значительное количество вариантов оформления и конструкции рукояти и гарды [Бобров, Пронин, 2011; Пронин, Москвитин, 2010; Пронин, Худяков, 2011].

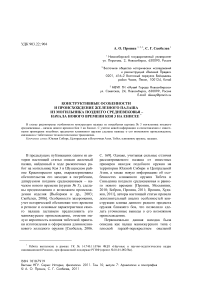

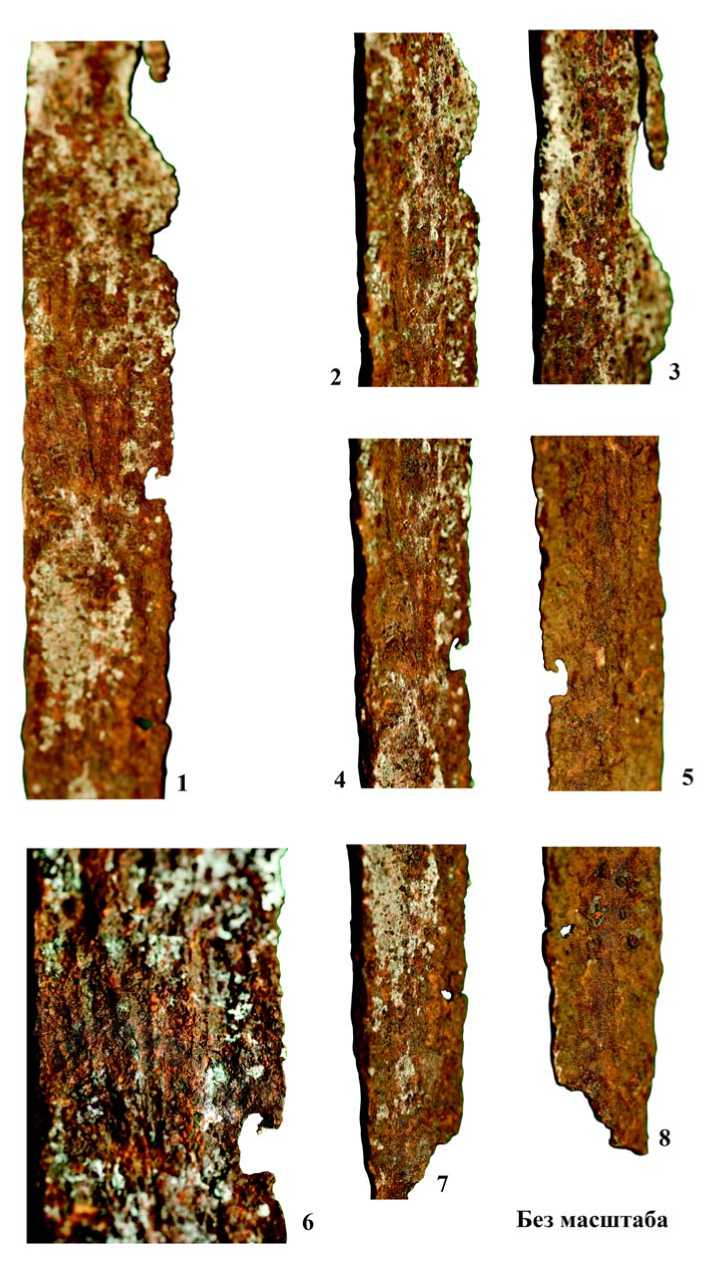

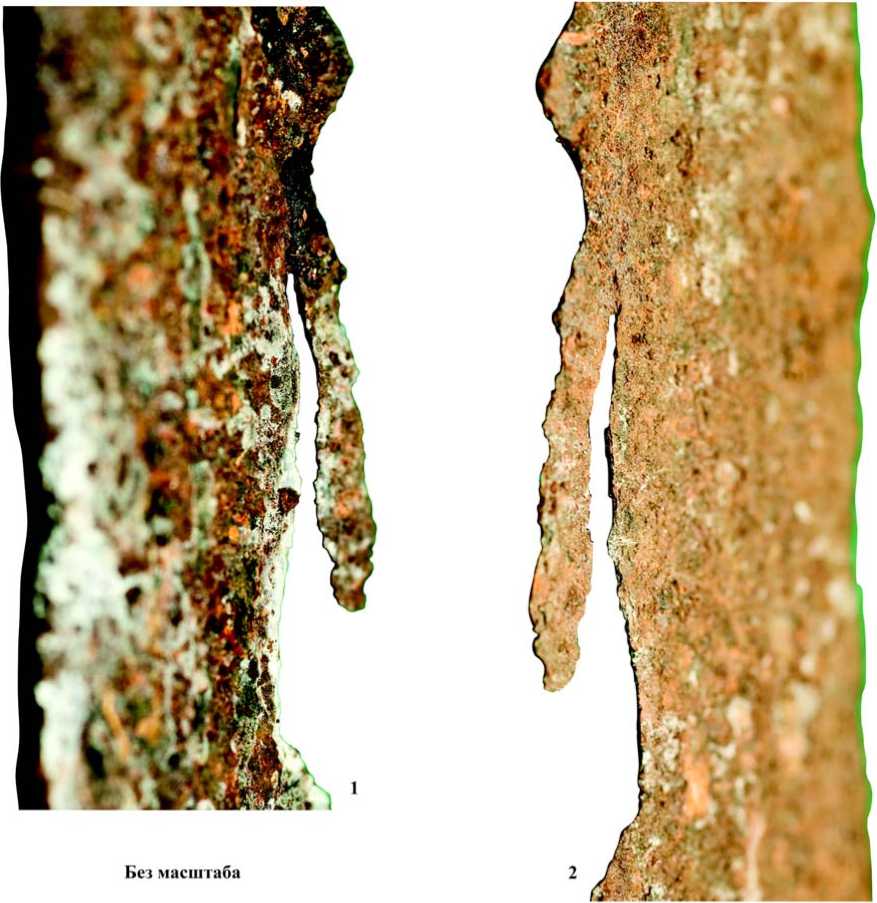

Дополнительное изучение клинка палаша из могильника Коя 3 позволило выделить ряд характерных особенностей его конструкции. Клинок палаша длиной 55 см и наибольшей шириной в средней части около 3,3 см, имеет 5 продольных полос – углублений, проходящих практически по всей длине полосы (рис. 1). В первых публикациях по итогам раскопок эти полосы трактовались как возможные долы клинка [Выборнов и др., 2003; Скобелев, 2006. С. 167, 168]. При визуальном осмотре клинка обращает на себя внимание тот факт, что указанные продольные полосы неровные и имеют разную глубину (рис. 2). При более детальном осмотре палаша с освещением клинка под разными углами и в процессе макросъемки установлено, что на участке близ скошенного острия эти полосы сходятся вместе (рис. 3, 6–8 ). Кроме того, на участке ближней к острию трети клинка имеется вытянутый фрагмент, отошедший от основной его полосы под влиянием процессов коррозии (рис. 4, 1 , 2 ). Линия «откола» вытянутого фрагмента совпадает с одним из продольных углублений на поверхности клинка. Подобный отошедший от основной массы металла фрагмент также расположен на основании черена палаша, близ гарды (рис. 5, а , б ).

Характер и расположение продольных полос на клинке палаша, в сочетании со схождением их на участке близ острия клинка, совпадают по виду с известными примерами узора металла клинков тибетских палашей со скошенным острием клинка, датируемых XVII–XIX вв. [Пронин, Мо-сквитин, 2010; Бобров, Пронин, 2011; Пронин, Худяков, 2011; LaRocca, 2006]. Этот узор в зарубежной литературе называется «шпилечным» (hairpin pattern) [Пронин, Худяков, 2011; Пронин, Москвитин, 2010; Stone, 1999]. Его наличие говорит о том, что клинок был откован из сложенных в пакет прутьев твердого и мягкого железа, отличающихся по углеродной насыщенности. Известны примеры такого узора тхур [thur]

из семи темных и шести светлых линий [Бобров, Пронин, 2011. С. 247]. Он получался при сложении пакета из трех прутьев мягкого (темного) железа мо лсагс [ mo lsags ] и трех прутьев твердого (светлого) железа пхо лсагс [ pho lsags ] с одним стержнем мягкого железа в центре. Поученная таким образом основа клинка палаша обладала необходимыми прочностью и гибкостью. Она обрамлялась твердым светлым железом, формировавшим лезвие и обух палаша. Характерной особенностью тибетских палашей со скосом клинка является соединение линий узора на участке у острия [Там же. С. 247. Рис. 1, б ], повторяющее соединение (связку) прутьев в пакете. На противоположном конце пакета концы железных прутьев сковывались вместе и образовывали черен клинка.

Особенности современного состояния клинка палаша, наличие на нем параллельных продольных углублений, принятых за долы, говорит о различном поведении слоев железа разной углеродной насыщенности в процессе коррозии при нахождении палаша в земле. Слои мягкого «темного» железа, по всей видимости, оказались более подвержены процессам коррозии и были повреждены в большей степени, образовав продольные углубления на поверхности клинка (см. рис. 2, 1–3 ; 6). Более насыщенные углеродом, твердые слои металла оказались и более устойчивыми к воздействию коррозии. Такое сочетание разного поведения слоев металла клинка в итоге образовало необычный рельеф поверхности (рис. 6).

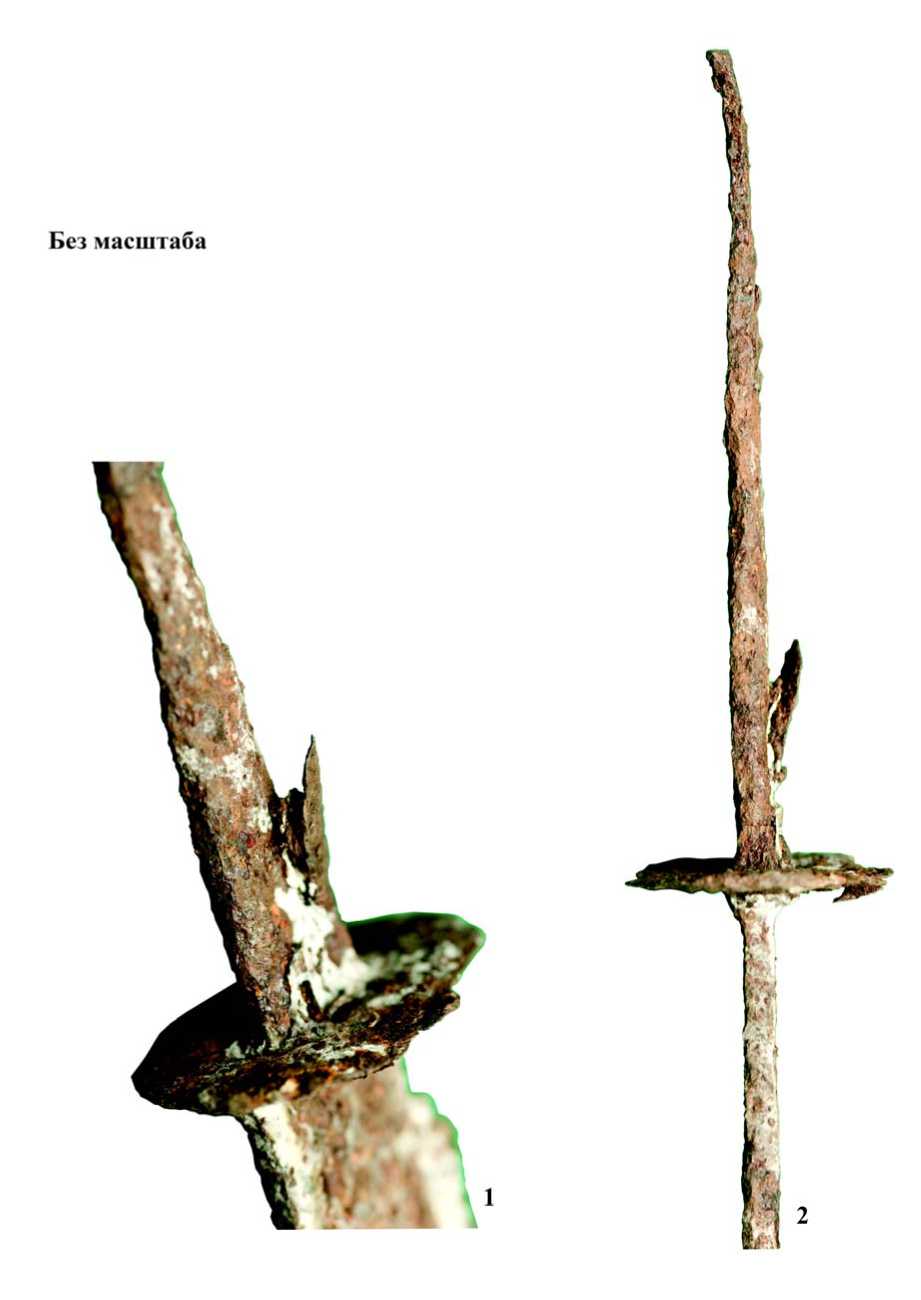

В свою очередь, сохранившиеся детали оправы клинка (фрагменты трапециевидного навершия и горизонтальная пластинчатая овальная гарда) (рис. 7, а–в ; 8), в силу распространенности типологически близких деталей в Китае, Монголии, Южной Сибири и Центральной Азии, не позволяют строить на их основе уверенные предположения о возможном происхождении рассматриваемого нами палаша. Лишь в сочетании с описанными выше особенностями конструкции клинка прослеживается сходство этих элементов с оформлением восточно-тибетских палашей. Известны примеры таких палашей с трапециевидным навершием и малой гардой из расположенной горизонтально плоской пластины [Бобров, Пронин, 2011; LaRocca, 2006].

10 см

Рис. 1 (фото). Палаш из погребения кургана № 3 могильника Коя 3 на Енисее (железо): 1 - общий вид, аверс; 2 - общий вид, реверс

t 1

Без масштаба

Рис. 2 (фото) . Узор металла клинка: 1-3 - расположение продольных полос на разных участках сторон клинка (увеличение, без масштаба)

Рис. 3 (фото) . Узор металла на клинке: 1 - общий вид узора ближней к острию трети клинка (увеличение, без масштаба); 2-5 - расположение полос узора на участках ближней к острию трети клинка (макросъемка, без масштаба); 6 - схождение полос узора металла клинка в пучок - «шпильку» (увеличение, макросъемка, без масштаба); 7 - сужение узора и соединение полос в пучок («шпилька») близ острия клинка, аверс (макросъемка, без масштаба); 8 - сужение узора и соединение полос в пучок («шпилька») близ острия клинка, реверс (макросъемка, без масштаба)

Рис. 4 (фото) . Отслоение металла (составной стержень пакета) на участке ближней к острию трети клинка: 1 -аверс (макросъемка, без масштаба); 2 - реверс (макросъемка, без масштаба)

Рассмотренный в данной статье палаш фиксирует факт использования на территории Южной Сибири характерного для позднесредневекового восточного Тибета длинноклинкового оружия. Этот факт расширяет ареал распространения клинкового оружия тибетского типа, отличавшего ся от длинноклинкового оружия Средней и континентальной Восточной Азии и Южной Сибири. Преобладание прямых палашей в комплексе длинноклинкового оружия Тибета согласо- вывалось с монгольским комплексом, где палаши также имели широкое распространение. Специальные исследования показали, что в XVII-XVIII вв. оружейные комплексы Монголии и Тибета развивались в тесном контакте. Это фиксируется как по оружию ближнего боя, так и по особенностям защитного вооружения. Однако если в сфере защитного вооружения и оружия дистанционного боя исследователи фиксируют монгольское влияние на тибетские комплексы,

Рис. 5 (фото) . Отслоение металла из состава пакета на участке черена близ гарды: 1 - увеличение участка с отслоением металла (макросъемка, без масштаба); 2 - общий вид отслоения металла (макросъемка, без масштаба)

Рис. 6 (фото) . Результат коррозии клинка палаша и повреждение узора металла - образование продольных канавок (увеличение, макросъемка, без масштаба; вид под боковым освещением)

Рис. 7 (фото) . Трапециевидное навершие рукояти (железо): 1 - аверс (макросъемка, без масштаба); 2 - реверс (макросъемка, без масштаба); 3 - общий вид навершия рукояти на черене палаша со стороны гарды (макросъемка, без масштаба)

Рис. 8 (фото) . Общий вид гарды (без масштаба)

то в сфере клинкового оружия отмечен обратный процесс [Бобров, Худяков, 2008. С. 614–615]. В то же время, часть центрально-азиатской знати (например, джунгарские и кукунорские феодалы), вероятно, использовали мечи и палаши тибетского производства. Ойраты-хошоуты, поселившиеся в Центральном Тибете и Кукуноре в XVII в., также использовали тибетское клинковое оружие [Там же. С. 260], что согласуется с предположениями о возможностях распространения тибетских клинков в Центральной Азии [Пронин, Москвитин, 2010. С. 206–207].

Таким образом, дополнительное изучение палаша из погребения кургана № 3 могильника Коя 3 на Енисее позволило выявить некоторые новые данные о конструктивных особенностях клинков палашей со скошенным острием, уточнить хронологию и происхождение уже введенного в научный оборот предмета и дало ценную информацию о поведении металла палашей тибетского типа в процессе коррозии при нахождении в земле. Однако проблема непосредственно происхождения данного предмета оружия ближнего боя, условий его попадания на достаточно изолированную от региона Центральной Азии территорию Хакасско-Минусинской котловины, должна по-прежнему решаться с учетом своеобразия погребального обряда, зафиксированного в изученном захоронении, который можно охарактеризовать как трупосожжение на стороне с последующей имитацией трупо-положения на сильно обожженной деревянной платформе.

CONSTRUCTION PECULIARITIES AND ORIGIN OF THE IRON BROADSWORD FROM LATE MEDIEVAL – EARLY NEW TIME BURIAL GROUND KOYA 3 AT YENISEI RIVER