Конструктивные особенности самодельных сигнальных устройств, отнесенных к категории огнестрельного оружия (по материалам экспертной практики)

Автор: Рагзин Н.С.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России @vestnik-vsi-mvd

Рубрика: Уголовно-правовые науки (юридические науки)

Статья в выпуске: 1 (108), 2024 года.

Бесплатный доступ

Введение. В статье рассмотрены некоторые разновидности самодельных устройств, изготавливаемых с целью подачи сигналов, по результатам судебно-баллистических экспертиз, отнесенных к категории огнестрельного оружия. Приведено два варианта конструкции, получившие устойчивое распространение на территории одного из регионов Российской Федерации.

Судебная баллистика, криминалистическая диагностика, сигнальные устройства, сигнальное оружие, изготовление огнестрельного оружия, самодельное огнестрельное оружие, монтажный патрон

Короткий адрес: https://sciup.org/143182331

IDR: 143182331 | УДК: 343.983.22 | DOI: 10.55001/2312-3184.2024.24.86.021

Текст научной статьи Конструктивные особенности самодельных сигнальных устройств, отнесенных к категории огнестрельного оружия (по материалам экспертной практики)

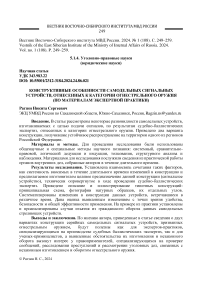

Согласно статистическим данным о состоянии преступности в России за 2022 г., было зарегистрировано 4 125 преступлений, связанных с незаконным изготовлением оружия 1 . За минувшие десять лет этот показатель характеризовался более высокими значениями: до 5 085 преступлений в 2013 г. 2 Имелись основания утверждать, что незаконное производство огнестрельного оружия начало приобретать организованный характер, наблюдались профессионализация и специализация изготовителей оружия, комплектующих деталей к нему [1, с. 158].

Из приведенных статистических показателей, оцененных в динамике, нетрудно обратить внимание на обозначившуюся с 2020 г. тенденцию к снижению общего числа зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным изготовлением оружия (см. диаграмму 1).

Диаграмма 1. Динамика зарегистрированных в России преступлений, связанных с незаконным изготовлением оружия, в период с 2012 по 2022 гг.

Одним из ожидаемых эффектов от данной тенденции может являться определенное положительное влияние на улучшение криминогенной обстановки: как в ряде районов субъектов федерации, так и на общегосударственном уровне в целом.

В рамках уголовного процесса и оперативно-разыскной деятельности в экспертнокриминалистические подразделения системы МВД России для производства баллистических экспертиз и исследований достаточно регулярно продолжают поступать различные объекты самодельного изготовления.

По мнению некоторых криминалистов [2, с. 20], на незаконное изготовление огнестрельного оружия людей толкают две основные причины: желание иметь дополнительный заработок и отсутствие возможности приобрести оружие заводского изготовления для осуществления своих замыслов. Об этом свидетельствует и следственная практика.

Нередко изготавливают простейшие по конструктивному исполнению устройства, чаще всего в единичных экземплярах или переделывают различные устройства под наиболее доступные патроны, предназначенные для использования со стандартным огнестрельным оружием [там же]. Следует отметить, что в первом случае в устройствах часто применяются широко доступные патроны для строительно-монтажного пистолета.

В целом классификация признаков того или иного вида огнестрельного оружия, в том числе и по способу изготовления, была предложена еще в Е. Н. Тихоновым [3, c. 39].

По мнению И. В. Латышова, в наши дни в распоряжении сотрудников практических органов и ученых-криминалистов имеется широкий перечень оснований классификационного деления огнестрельного оружия, который выходит далеко за границы признака конструкции [4, с. 175]. При этом только группа самодельно изготовленного оружия имеет мелкое разделение по признаку способа производства.

В настоящее время в специальной криминалистической литературе описываются разновидности самодельного огнестрельного оружия. В отношении некоторых из них имеются подробные описания, отмечены особенности работы с данными объектами в ходе проведения судебных баллистических экспертиз. Однако появление новых модификаций самодельных конструкций требует дальнейшего их изучения.

В данной статье приведено описание двух конструктивных разновидностей самодельного огнестрельного оружия, прослежено их совершенствование на протяжении минувших десяти лет, проанализированы причины, способствовавшие изготовлению данных самодельных стреляющих устройств.

Первая из вышеупомянутых конструкций самодельного огнестрельного оружия была кратко охарактеризована нами в ранее опубликованной статье [5]. Здесь предлагается ее подробное описание.

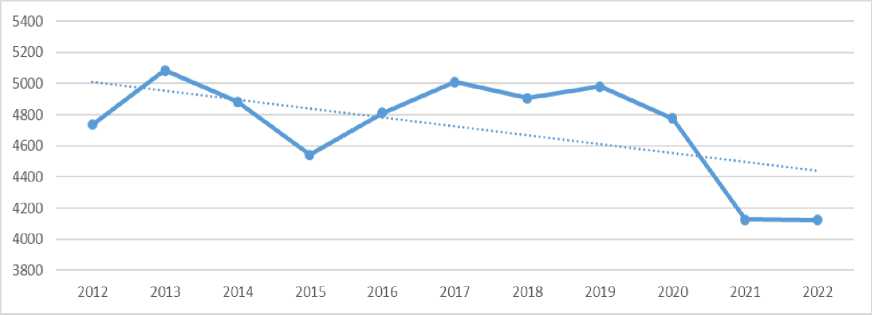

Предмет состоит из корпуса с запирающим устройством, ударного-спусковым механизмом и ствола (см. рис. 1). Все части выполнены из серого по цвету металла, притягивающего магнит литой постоянный (ГОСТ 25639-83). На ранних экземплярах в конструкции также присутствовала отдельная рукоять. При изготовлении рукояти применялись искусственная кожа, древесина, жестяные листы, гвозди. В случае отсутствия отдельной выраженной рукояти в роли устройства для удержания конструкции в руке выступает корпус.

Корпус представляет собой последовательное сочетание двух прямых полых цилиндров разного диаметра и длины. У большинства конструкций цилиндры крепятся друг к другу встык, сварным соединением [6, с. 97]. У некоторых конструкций малый цилиндр вкручивался в большой цилиндр. В малом цилиндре располагается запирающий механизм, в следующем за ним большом цилиндре корпуса расположен ударно-спусковой механизм. Помимо роли устройства для удержания конструкции в руке, корпус выполняет функцию пистолетной рамки, объединяя в одно целое части и механизмы конструкции.

На задней части корпуса располагается заглушка боевой пружины ударно-спускового механизма.

Запирающий механизм представляет собой цилиндр со сквозным продольным отверстием. На передней части цилиндра расположена внутренняя резьба для крепления ствола. На задней части на дне цилиндра располагается отверстие для бойка ударника.

Рис. 1. Принципиальная схема типичной конструкции описываемого самодельного стреляющего устройства.

Вид сбоку, разрез по продольной оси симметрии (кроме пружины и патрона)

Продольная ось данного отверстия совпадает с продольной осью корпуса и запирающего механизма. При вкручивании ствола казенной частью (рис. 2) во внутреннюю резьбу запирающего механизма казенная часть упирается в дно цилиндра запирающего механизма, напротив отверстия для бойка ударника, производя таким образом запирание канала ствола (выполняя функцию затвора стрелкового оружия). Отпирание канала ствола производится в обратном порядке.

Ударно-спусковой механизм (УСМ) ударникового типа, занимает значительный объем в полости корпуса, монтируется в нем через отверстие в задней части цилиндра, которое запирается заглушкой, вкручиваемой во внутреннюю резьбу цилиндра. УСМ состоит из ударника и боевой пружины. В передней части ударника располагается шайба, к которой прикреплен боек. На задней части ударника располагается утолщение, выполняющее роль устройства для перемещения и удержания ударника (рукоятки ударника).

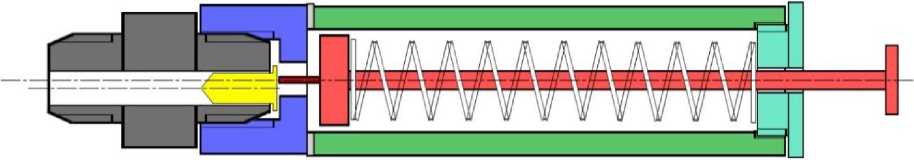

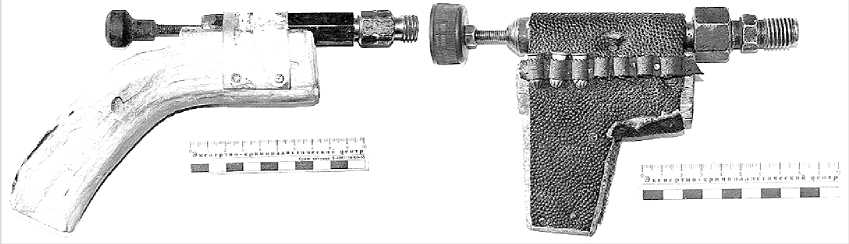

Рис. 2. Изображение одного из исследованных вариантов первой конструкции в собранном виде (сверху) и в частично разобранном виде (снизу)

Боевая пружина имеет спиральной форму, одним концом упирается в шайбу, другим – в заглушку, вкручиваемую в соответствующий торец корпуса (см. схему на рис. 1).

Устройство для фиксации ударника на боевом взводе в конструкции отсутствует. Признаки подготовки к размещению такого устройств (крепежные отверстия, выступы и т. п.) в конструкции также не выявлены. Это подразумевает удержание ударника на боевом взводе при помощи мускульной силы стрелка, с использованием рукоятки ударника. Экспериментальным путем был установлен именно такой механизм взаимодействия, обеспечивающий стабильную работу ударного механизма.

Ствол представляет собой сочетание двух цилиндров разного диаметра. На каждом конце цилиндра малого диаметра располагается наружная резьба с характеристиками, аналогичными внутренней резьбе на запирающем механизме. Канал ствола гладкий, равномерной цилиндрической формы, диаметром 7,5–7,8 мм и расположен со смещением от продольной оси ствола на величину, позволяющую разместить закраину патрона кольцевого воспламенения на продольной оси ствола (см. схему на рис. 1). Цилиндр большого диаметра выполняет функцию устройства для удержания ствола в руке или ином зажиме при обращении со стволом. Сечение такого цилиндра имеет, как правило, круглую форму. У некоторых вариантов исполнения встречалось сечение правильной шестигранной формы.

Каких-либо прицельных приспособлений во всех исследованных образцах не выявлено.

Устройства, поступавшие на исследование в ранние годы исследуемого временного периода (2008–2010 гг.), в ряде случаев имели отличительные особенности, отсутствующие в более поздних образцах: пистолетную рукоятку и особую форму бойка.

Рис. 3. Некоторые варианты рукоятки на ранних конструкциях устройства

Пистолетная рукоятка (рис. 3) отличалась нескольким схожими вариантами исполнения, для которых были характерны непрочность соединения с корпусом устройства и неудобство удержания при производстве выстрелов (взаимодействии стрелка с ударно-спусковым механизмом). В дальнейшем у предоставляемых на исследование устройств рукоятки отсутствовали. При этом длина корпуса была увеличена на 20-25 % (2-3 см) и на поверхности корпуса появилась насечка. Данные изменения были оценены экспертами в ходе проведенных баллистических экспертиз и показали улучшение удобства удержания конструкции в руке и безопасности при работе с УСМ, по сравнению с отдельно выполненной рукояткой.

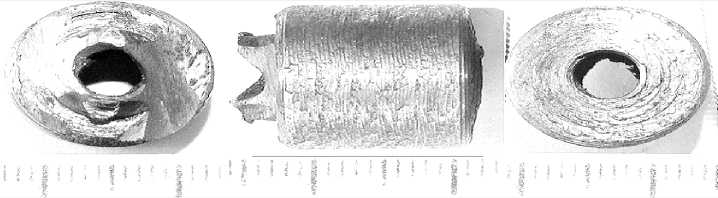

Боек особой формы (так называемый «двойной боек») в виде двух выступов на насадке, монтируемой на переднем торце ударника. Выступы разнесены диаметрально противоположно друг другу (рис. 4). Такое исполнение бойка можно объяснить несовершенством конструкции ранних образцов исследованного устройства.

Рис. 4. Двойной боек на ранних конструкциях устройства.

Вид с трех сторон по продольной оси

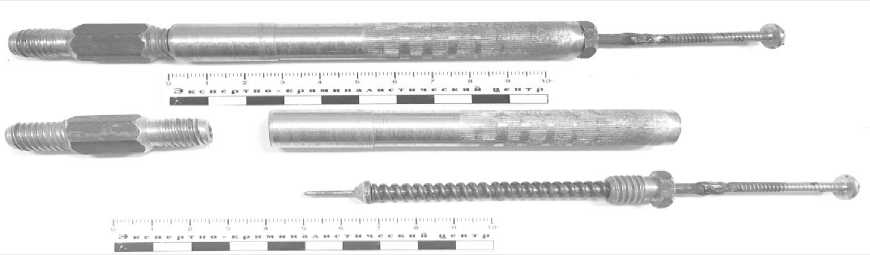

Вторая из рассмотренных нами конструкций (рис. 5) является значительно усовершенствованным вариантом первого устройства. Впервые отмечен принципиально иной подход к исполнению корпуса и ударно-спускового механизма, в роли которых был использован пистолет для крепления скобами3. Фактически 50 % узлов типичной конструкции, поступавшей на исследование в течение 12 лет, претерпели значительные изменения, и от прежнего варианта остались лишь ствол и механизм крепления ствола к корпусу.

Рис. 5. Изображение одного из исследованных вариантов второй конструкции в собранном (слева) и в частично разобранном (справа) виде

Функции механизма запирания ствола были частично распределены. Теперь запирающий механизм выполнен в виде гайки промышленного изготовления. Способ крепления к корпусу остался прежним – сварное соединение. Непосредственное запирание казенной части ствола происходит участком поверхности той части корпуса пистолета, к которой приварена гайка. Расположение крепления гайки к корпусу выбрано таким образом, чтобы боек УСМ пистолета для крепления скобами располагался напротив закраины строительного патрона в стволе и при нажатии на рычаг УСМ наносил удар непосредственно по закраине (рис. 6).

Характеристики ствола, применяемый патрон, способы заряжания и воспламенения заряда изменений не претерпели.

Рис. 6. Изменения в механизме запирания у второй конструкции. Вид с трех сторон по продольной оси

Рассмотренные выше образцы самодельных стреляющих устройств являлись объектами судебно-баллистических экспертиз, изъятых на территории Волгоградской области и выполненных в Экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Волгоградской области. Исследования проводились в соответствии с положениями, изложенными в Методике установление принадлежности объекта к огнестрельному оружию 4 .

В период с 2008 по 2021 гг. было проведено 73 экспертизы и исследования по 58 объектам. Абсолютное большинство (90 %) случаев изъятия описываемых в данной статье объектов и направления их на исследования приходится на Быковский район. Остальные случаи приходятся на Старополтавский, Николаевский и Палласовский районы, прилегающие к Быковскому району с севера и востока.

Во всех случаях был сделан вывод об отнесении исследованного объекта к категории огнестрельного оружия. В каждом случае инициатором производства экспертизы или исследования был предоставлен один объект (устройство). В ряде случаев (20 %), помимо собственно устройства, на исследование предоставлялись патроны для строительно-монтажного пистолета (группы Д-3, Д-4, К-4), изъятые в ходе того же следственного действия или оперативно-разыскного мероприятия.

Общими для изученных самодельных стреляющих устройств были способы крепления элементов между собой:

-

– сварка (соединение корпуса с запирающим механизмом);

-

– резьба (соединение ствола с запирающим механизмом, монтаж заглушки боевой пружины, в отдельных случаях соединение корпуса с запирающим механизмом).

Нарезка резьбы, в большинстве случаев, выполнялась самодельным способом. Сварные работы во всех случаях были произведены самодельным способом.

Для изготовления конструкций применены широко доступные предметы, как правило, заводского изготовления – крепежные элементы (гайки, болты), трубы, спиральные пружины, стержни и их фрагменты. В случае со второй конструкцией, был использован целый механизм пистолета для крепления скобами заводского изготовления.

Одной из особенностей, характерных для изученных самодельных стреляющих устройств, является определенная совокупность характеристик канала ствола: размеры, форма, проходимость, особенности взаимодействия с запирающим механизмом и бойком ударника. Данная особенность свидетельствует о возможности использования ствола как для подачи звуковых, световых сигналов с применением патронов для строительно-монтажного пистолета 5 (патронов группы К-4, 6,8х11 мм , и Д-4, 6 ,8х18 мм ), так и для производства выстрелов способом раздельного заряжания с использованием вышеуказанных патронов и металлической пули (как правило, подобранный по диаметру канала ствола кусок свинца, картечины, пуля от патрона калибра 5,6 мм, 22LR), размещенной в канале ствола. Иные конструкции канала ствола: для патронов кольцевого воспламенения других калибров (строительно-монтажные 5,6-мм (22LR) и т. п.) или для патронов центрального боя в экспертной практике у описанных самодельных стреляющих устройств не встречались.

Анализ изменений, выявленных за рассмотренный временной промежуток, позволяет отметить тенденцию к последовательному совершенствованию типичной конструкции:

-

– в сторону упрощения конструкции, путем отказа от отдельной рукоятки, с незначительными трудозатратами на видоизменения корпуса;

-

– в сторону улучшения надежности работы ударно-спускового механизма путем модификации бойка и дальнейшего монтажа в роли УСМ пистолета для крепления скобами;

-

– в сторону удобства удержания в одной руке с производством выстрелов самовзводом, удобства прицеливания, путем использования механизма из конструкции пистолета для крепления скобами;

-

– в сторону общего повышения безопасности при производстве выстрелов.

Согласно материалам проверок и уголовным делам, в рамках которых назначались судебно-баллистические экспертизы и исследования, обстоятельства обнаружения и изъятия данных самодельных стреляющих устройств представляли собой профилактические мероприятия, обыски, выемки, контрольные закупки и т. п. Фактов совершения каких-либо административных правонарушений или преступлений с применением описанных самодельных стреляющих устройств, за исключением их незаконного изготовления и оборота, в изученном массиве данных выявлено не было.

Необходимо подчеркнуть, что большинство лиц (90 %), у которых были изъяты такие самодельные стреляющие устройства, не относились к криминальной среде: обычно это были пастухи, чабаны, погонщики скота, сторожа на чабанских точках, пастбищах. Анализ показаний данных лиц, собранных в ходе опросов, осуществленных сотрудниками ОВД, показывает, что вне зависимости от других аналогичных случаев, причиной хранения или приобретения данных устройств были отпугивание птиц и зверей на охраняемых объектах сельскохозяйственного назначения. Для этого применялись патроны типа К-4 и Д-4 для строительно-монтажного пистолета (т. н. «строительные патроны»). Патроны данного типа не снабжены поражающим элементом, не предназначены для поражения цели, не относятся к категории боеприпасов (в свете ранее действовавшей Типовой методики экспертного решения вопроса об отнесении патронов к категории боеприпасов 6 ), находятся в свободной продаже и широко распространены в гражданском обороте. Выстрел данным патроном сопровождается резким, громким звуковым сигналом. В условиях недостаточного освещения, в процессе выстрела наблюдался и яркий световой сигнал.

Таким образом, по замыслу изготовителей, описанные устройства не предназначаются для «механического поражения цели на расстоянии метаемым снаряжением, получающим направленное движение за счет энергии порохового или иного заряда» 7 , и подпадают под законодательное определение сигнального оружия. Изготовление, хранение и сбыт сигнального оружия не влекут уголовной ответственности.

Однако во всех рассмотренных случаях в ходе проведения баллистической экспертизы или исследования было установлено, что представленное устройство изготовлено самодельным способом и обладает всеми характеристиками, необходимыми и достаточными для отнесения к категории огнестрельного оружия. Это создает определенную правовую коллизию.

По нашему мнению, причинами данного противоречия могут являться невысокий уровень правовой грамотности населения, недостаточный уровень профилактической и разъяснительной работы среди населения со стороны органов, уполномоченных в сфере оборота оружия (Росгвардия) и полиции.

В отношении стартовых пистолетов, стартовых револьверов, сигнальных пистолетов, сигнальных револьверов калибра не более 6 мм, а также патронов светозвукового действия, сигнальных, строительно-монтажных патронов, согласно Постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 12.03.2002 № 5 и согласно ст. 13 Закона «Об оружии», не требуется предоставления каких-либо документов: «не относятся к оружию (к боеприпасам), ответственность за противоправные действия с которым предусмотрена статьями 222, 223, 224 - 226.1 УК РФ» 8 и «приобретаются без лицензии и не регистрируются».

Таким образом, в настоящий момент, для удовлетворения потребности населения в сигнальном оружии, широко распространены различные образцы сигнальных пистолетов, револьверов калибра не более 6 мм (например, револьвер, описанный в патенте на полезную модель № 65200 U1 9 ), сигнальных устройств промышленного изготовления для которых штатными являются патроны светозвукового действия. Указанные виды сигнальные устройства и патроны находятся в свободной продаже и не регистрируются. Следовательно, оснований для острой необходимости в самодельном изготовлении сигнальных устройств, аналогичных описанным в настоящей статье, не усматривается.

Таким образом, на фоне наметившейся в последние годы тенденции к уменьшению общего числа зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным изготовлением оружия, приведенные в настоящей статье примеры систематического, многолетнего улучшения конструкции самодельного стреляющего устройства свидетельствуют об актуальности данного направления судебной баллистики. По нашему мнению, решающим фактором для качественного производства экспертиз все более усложняющегося самодельного огнестрельного оружия являются меры, направленные на повышение квалификации экспертов: регулярное изучение экспертной практики, обмен опытом с коллегами, стажировка по специализированным программам. Приведенные в настоявшей статье результаты исследования экспертной практики, как представляется, будут способствовать решению данной важной задачи.

Список литературы Конструктивные особенности самодельных сигнальных устройств, отнесенных к категории огнестрельного оружия (по материалам экспертной практики)

- Мусаев, М. М. Уголовная ответственность и наказание за незаконное изготовление оружия: исторический опыт и современные реалии / М. М. Мусаев // Пробелы в российском законодательстве. 2013. № 5. С. 155-159. EDN: RILFZN

- Андреев, А. Г. Установление единого источника изготовления самодельного огнестрельного оружия, как необходимое условие профилактики преступлений, предусмотренных ст. 223 УК РФ / А. Г. Андреев, Е. Е. Грабовец // Экспертно-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений: Сборник статей Международной научно-практической конференции, Волгоград, 23 апреля 2015 года. Волгоград: ИП Головченко Е. А., 2015. С. 19-21. EDN: TUJWAT

- Тихонов, Е. Н. Судебно-баллистические исследования огнестрельного оружия, патронов-заменителей и следов их применения: Метод. пособие для экспертов-криминалистов. М-во юстиции СССР. Всесоюз. науч.-исслед. ин-т судебных экспертиз. Москва: [б. и.], 1974. 92 с.

- Латышов, И. В. Актуальные вопросы криминалистической классификации самодельного огнестрельного оружия // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Экономика. Управление. Право. 2020. Т. 20, № 2. С. 174-180. EDN: PWIXRW

- Рагзин, Н. С. Об одной из разновидностей самодельных сигнальных устройств, отнесенных к категории огнестрельного оружия // Судебная экспертиза: российский и международный опыт: Материалы VI Международной научно-практической конференции, Волгоград, 28-29 апреля 2022 года. Том Выпуск 6. Волгоград: ИП Черняева Ю. И., 2022. С. 473-478. EDN: ZOKBPS

- Попов, А. И. Возможности установления вида сварочного оборудования по следам сварки на самодельном огнестрельном оружии // Судебная экспертиза. - 2021. № 4 (68). С. 95-105. EDN: CDZNBV