Контент-анализ полевых дневников В.А. Тимохина

Автор: Сальникова И.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Этнография

Статья в выпуске: XIX, 2013 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14522035

IDR: 14522035

Текст статьи Контент-анализ полевых дневников В.А. Тимохина

Первым этапом реализации проекта «Открытый архив СО РАН как электронная система накопления, представления и хранения научного наследия» стала работа по наполнению информационной системы электронными версиями документов, фотографий и полевых дневников. Второй этап – систематизация материалов этнографа В.А. Тимохина, фондообразователя нанайской коллекции Музея истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока.

Для решения поставленной задачи исходный материал был разделен на тематические коллекции. Унификация информации сделала возможным проведение контент-анализа текстового материала полевых дневников и фотографий экспедиций 1970-х гг.

Материалы 1970-х гг. представляют особый интерес, поскольку включают большой блок сведений этнографического характера. Эту часть архива составляют полевые дневники Североазиатской и Дальневосточной археологических экспедиций, историко-этнографического отряда (автор и руководитель В.А. Тимохин, 1971 и 1973 гг.), дневники членов отряда – студентов Ленинградского государственного университета Валентины Горбачевой и Галины Романовой (1972 г.). Речь идет о четырех текстовых блоках и фотоархиве (более 60 ед.).

Цели и задачи экспедиций раскрыты в дневнике В.А. Тимохина за 1971 г.: «Историко-этнографический отряд работает в составе Дальневосточной археологической экспедиции Института истории, филологии и философии СО АН СССР в бассейне реки Амура и Приморье с 1962 г. Всеми работами руководит академик А.П. Окладников. За эти годы установлены прочные деловые и дружеские связи с жителями в различных районах Дальнего Востока. Отряд работает по комплексному изучению жизни, быта и национальных традиций коренного населения, проводя этнографические изыскания, археологические работы, социологические исследования и работу в местных архивах: а) приобретение националь-

*Работа выполнена в рамках междисциплинарного интеграционного проекта фундаментальных исследований Президиума СО РАН (№ М 48).

в 3 3 я 3

3 и

3 3 г»

о 3

3 3

3 г»

3 я а в я з

3 3 3 © 3

О

|

сЗ < л |

40 |

сЗ си |

сЗ ко CU ш |

сЗ Я си |

сЗ ко си ш |

сЗ Я ко си ш |

Я си |

сЗ Я ко си ш |

сЗ ко си |

л X 2 Н < |

||||||||||||

|

Л is О Щ &S 67 в 2 4 о К |

7 СЧ |

ОО |

7 ОО |

о |

7 СЧ |

о> СЧ 04 |

7 |

S |

7 |

S |

СЧ СЧ |

04 |

7 |

ОО

|

1 |

04 40 40 |

ОО 04 |

04 |

||||

|

К |

4 04 ОО СЗ Л сЗ о ч |

сЗ Л сЗ < < я |

& с 2 щ |

& с < |

К |

У |

сЗ Л о ч |

У К сз' < < к |

сЗ Л сЗ < |

& с 2 щ |

О Л л О К я |

3 Л И Н |

3 л И Щ |

си о 2 |

||||||||

|

сЗ О о S |

2 У S сЗ |

Л у и |

2 со У |

сЗ СЧ СЧ 2 со У |

сЗ Л и |

2 |

сЗ |

Л W 7 и |

сЗ & к |

л зЛ к |

си н |

Л W у 7 и |

л зЛ к |

к |

Л зЛ к |

2 |

л X зЛ сЗ к |

л л |

||||

|

К |

СЧ |

я ч S s g 8 х S S с ко О о |

о 2 Ч я сЗ о |

л 12 я Я сЗ CU Й ° СЗ И ЭЛ Л Ы И |

сЗ л о 2 2 о |

си я сГ я я 5 И и |

2 со 5 си Н |

со 7 л си VO g 8 я сЗ И ю Я О о |

||||||||||||||

|

сЗ § |

3 Щ я |

сЗ О к |

О л си § ю § О л |

|||||||||||||||||||

Окончание таблицы

|

s с 2 щ |

о О |

И |

ч И |

ч И Н |

ё |

Он ё о m о S О |

о к 2 ж сЗ к ё |

cl S Он сз сз с 2 щ |

cl S сЗ сЗ < < к |

1 |

1 |

1 |

1 |

о S о < |

S с с |

S с |

Щ |

ч и Н |

ё S К |

о. о |

о S О 2 |

о к 2 ж к |

|

|

И W у < S У сЗ к сЗ и |

сЗ О. к |

2 |

S и |

О S X ж к |

О S X ж к |

о со о 5 Он < |

О ч |

_ сЗ S » 2 к |

с |

сЗ О. к |

S X ж к |

сЗ Он к |

2 |

сЗ S и |

S ж к |

ч |

|||||||

|

S н S ю 5 О & о >^ ” S h и 5 § 8 Он ^ Н I О с |

3 ко Он у ж S S со |

в и у СО О о со S |

сЗ S X о S W о. и |

S о X о сЗ сЗ сЗ § ко со >5 Он |

к у S сЗ СО со у С к |

S со о S Он со |

со •е S 2 3 8 н |

о сЗ Он ко S S с д У Он с |

У О сЗ S о |

||||||||||||||

|

я Я и О Й я а | 2 а Ри Н с |

н сз й о Д >Я д й Я Я ч Я Н й 1 ° 1 я ° • -я 3 s к я а |

со & и S о о X S Он а |

S S ж сЗ к |

В |

|||||||||||||||||||

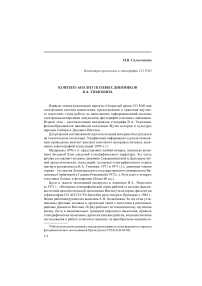

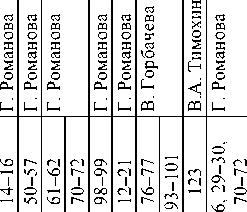

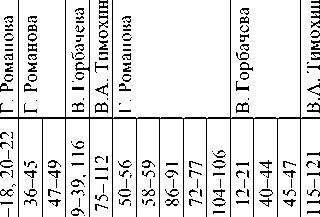

Контент-анализ предполагает регистрацию количества заданных единиц, под которой мы понимаем темы и сюжеты, выявленные в исходной информации (см. таблицу ).

Таким образом, основные исследования имели четыре направлений. К первому отнесена информация о традиционных промыслах, устройстве охотничьего балагана, типах лодок, способах и материале их изготовления, обрядовой и ритуальной практиках. Второе направление включает сведения об обрядах жизненного цикла во всем их многообразии. Затем идет блок информации, связанной со сведениями о шаманах и культовой скульптуре, включая описания облачения шамана и обряда «дорога в буни», семантическое значение изображений на шаманской колотушке, назначение оберегов. Последний блок фиксирует мифы о происхождении нанайцев и других народов, песни и сказки.

Работа с источниками позволила выявить определенные темы и сюжеты, проследить методику сбора информации. Методика включала: 1) изучение местных архивов (в основном похозяйственных книг сельсоветов) на наличие нанайских фамилий; 2) изучение со слов информантов истории родов, национальных названий предметов одежды и бытовой утвари. Следует отметить перспективность дальнейшего изучения источников.

Фотоархив насчитывает более 60 фотографий. Данный блок можно разделить на следующие темы: национальные типажи, фото предметов, одежды повседневной и свадебной, снимки обрядов камлания шамана Тумали, медвежьего кладбища и ритуальных предметов, сюжеты национальных праздников.

Получение дополнительных возможностей работы с источниками обусловлено включением в информационную систему «Открытый архив…» и выявлением основных перспективных направлений исследований. Итогом контент-анализа архива В.А. Тимохина стала систематизация текстов, позволившая получить и зафиксировать сведения, выявить тематические и логические связи между ними, верифицировать выводы исследователей, представить наглядную информацию.