Контрастированная магнитно-резонансная томография у пациентов с перенесенным инфарктом миокарда и предсердными тахиаритмиями

Автор: Усов Владимир Юрьевич, Бабокин Вадим Егорович, Мочула Ольга Витальевна, Лукьяненок Павел Иванович, Шелковникова Татьяна Александровна, Попов Сергей Валентинович, Бородина Елена Евгеньевна, Курлов Игорь Олегович, Оферкин Александр Иванович

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 4 т.29, 2014 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты использования магнитно-резонансной томографии (МРТ) сердца с парамагнитным контрастированием для визуального выявления очагов повреждения миокарда, провоцирующих развитие предсердных нарушений ритма у пациентов с перенесенным обширным инфарктом левого желудочка. Показано, что объем левого предсердия более 75 см 3 и накопление контраста-парамагнетика в миокарде предсердий с индексом усиления в Т1-взв. спин-эхо режиме более 1,27 являются прогностическими факторами в отношении развития наджелудочковых тахиаритмий, а МРТ сердца с контрастированием является важным дополнительным методом исследования у пациентов с предсердными нарушениями ритма сердца.

Магнитно-резонансная томография сердца с контрастным усилением, наджелудочковые тахиаритмии

Короткий адрес: https://sciup.org/14919977

IDR: 14919977 | УДК: 616.12-008.318-073.86

Текст научной статьи Контрастированная магнитно-резонансная томография у пациентов с перенесенным инфарктом миокарда и предсердными тахиаритмиями

Магнитно-резонансная томография (МРТ) сердца с парамагнитным контрастированием стала на сегодня наиболее чувствительным и специфичным и к тому же широко доступным методом выявления как ишемического, так и воспалительного повреждения миокарда [6, 8]. Однако применение парамагнетиков в диагностике патологии сердца до сих пор ограничивается использованием при поражении желудочков, тогда как визуализация повреждений предсердий не внедрена в повседневную кардиологическую практику. В то же время средства МР-ангиографии предсердий давно и широко используются для оценки топографии легочных вен и дальнейшего планирования транскатетерных аблационных вмешательств [11]. Хотя повреждение миокарда предсердий механически влияет на развитие сердечной недостаточности слабо, предсердные пароксизмальные тахиаритмии приводят к достоверному прогрессированию сердечной недостаточности за счет нарушений сократимости и расслабления миокарда желудочков на фоне аритмии [5]. В особенности это клинически важно для пациентов с одновременным повреждением сократительного миокарда левого желудочка (ЛЖ) [7].

Морфологически причиной развития аритмий, как правило, является значительная неоднородность ультраструктуры предсердий за счет чередования зон поврежденного и сохранного миокарда [4]. Повреждение миокарда наиболее эффективно оценивается средствами МРТ с контрастным усилением. Поэтому важно оценить, насколько признаки повреждения миокарда предсердий, выявляемые при МРТ с контрастированием парамагнетиками, могут быть использованы для оценки риска наджелудочковых тахиаритмий у пациентов, перенесших острый инфаркт миокарда (ОИМ).

Материал и методы

МР-томографическое исследование сердца с парамагнитным контрастированием было выполнено у 20 пациентов (18 мужчин, 2 женщины, возраст 57±6 лет) с распространенным атеросклерозом аорты и коронарных артерий и перенесенным ОИМ ЛЖ в ходе их рутинного инструментального кардиологического исследования.

Из 20 обследованных у 8 (группа 1) отмечались единичные наджелудочковые и желудочковые экстрасистолы или эпизоды фибрилляции предсердий, купировавшиеся спонтанно. У 12 впоследствии в течение 2–4 мес. после перенесенного ОИМ отмечались эпизоды частых пароксизмальных наджелудочковых тахиаритмий, причем 9 пациентам потребовалось выполнение операции радиочастотной аблации – изоляции устьев легочных вен либо истмической области правого предсердия. Эти 12 пациентов составили группу 2.

Контрольную группу составили пациенты с патологией органов грудной клетки и позвоночника без при- знаков клинически значимого атеросклероза (9 мужчин в возрасте 58±8 лет), которым контрастированное исследование грудной клетки и грудного отдела позвоночника выполнялось по ортопедическим показаниям. В аспекте настоящего исследования им дополнительно выполнялась лишь ЭКГ-синхронизация записи изображений грудной клетки.

МРТ с контрастным усилением была выполнена с полным охватом области сердца и средостения в аксиальной плоскости. Введение парамагнетика осуществлялось в дозе 0,1 ммоль/1 кг массы тела. До и спустя 12–15 мин после введения парамагнетика были записаны Т1-взве-шенные спин-эхо изображения, при TR=450–700 мс, TE=15–20 мс, в матрицу 256х256 пикселей, при размере области исследования до 250х250 мм и толщине томос-реза 7–8 мм (МР-томограф Magnetom Open, Siemens Medical).

Анализ изображений осуществлялся визуально двумя независимыми рентгенологами, не информированными о деталях клинической картины пациента. Рассчитывались следующие показатели:

– объем левого предсердия, см3;

– индекс усиления Т1-взв. спин-эхо МРТ сердца при ПМ контрастировании, по наибольшему очагу в левом предсердии. (ИУ), как отношение интенсивностей на контрастированном и исходном МРТ-исследовании;

– объем включения парамагнетика в наибольшем очаге поглощения ПМ, см3;

– суммарный объем включения парамагнетика в очагах в левом предсердии, см3.

Проводились также исследования по протоколам Т2-взвешивания, инверсия-восстановление и исследования сократимости миокарда в кино-режиме.

Статистическая обработка результатов была проведена с использованием как параметрических (t-критерий), так и непараметрических (Манна–Уитни, Вилкоксона) критериев.

Результаты

У пациентов контрольной группы индекс усиления интенсивности Т1-взв. спин-эхо изображений МРТ в области стенки левого предсердия составил при контрастировании 1,03±0,4, а значимых очагов усиления интенсивности не выявлялось.

Сравнение результатов МР-томографического и кате-теризационного электрофизиологического исследования у пациентов с тахиаритмиями (группа 2) показало, что достоверной детальной топической корреляции между локализациями очагов патологического включения парамагнетика и расположением путей ре-энтри или эктопического очага нет – прямое анатомическое соответствие имело место лишь в 3 случаях из 12. Однако электрофизиологический субстрат аритмии, как правило, в 10 случаях из 12 выявлялся все же на стороне очага наибо-

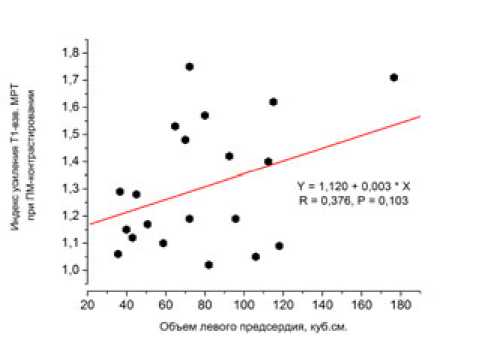

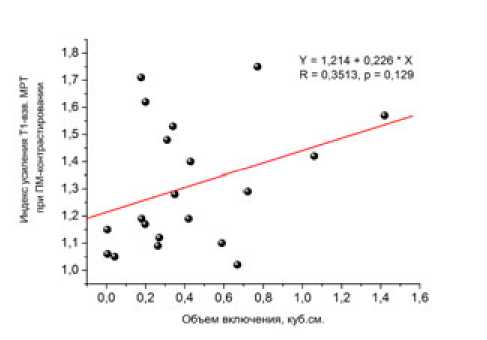

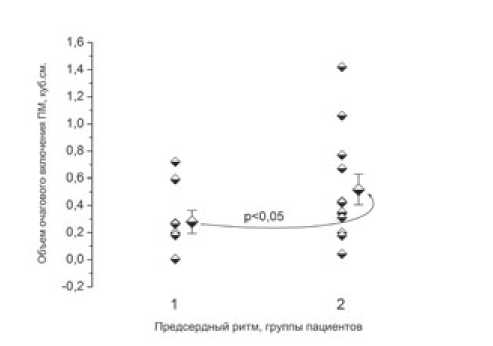

Рис. 2. Взаимоотношения показателей объема левого предсердия (а) и объема очагового включения парамагнетика в наиболее интенсивном очаге в левом предсердии (б) у обследованных пациентов. Очевидно отсутствие взаимозависимости этих показателей

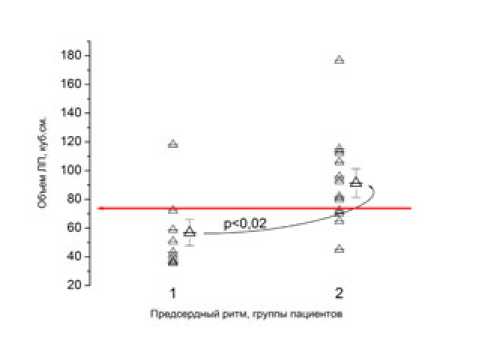

Рис. 3. Величины объема левого предсердия в группах с синусовым ритмом (1) и наджелудочковыми тахиаритмиями (2). Представлены как распределения индивидуальных значений, так и среднегрупповые величины. Горизонтальной линией со стрелкой отмечена величина объема левого предсердия, в 75 мл выше которой располагались лишь случаи пациентов с наджелудочковыми тахиаритмиями

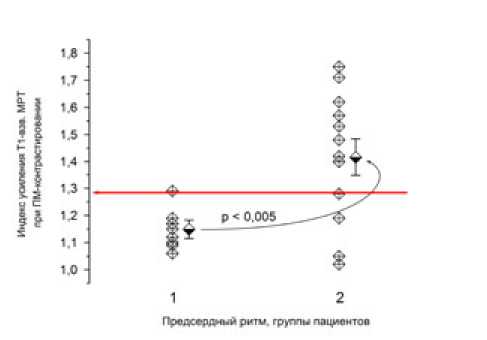

Рис. 4. Показатели индекса усиления Т1-взв. изображения МРТ в группах с синусовым ритмом (1) и наджелудочковыми тахиаритмиями (2). Представлены распределения индивидуальных значений и среднегрупповые величины. Горизонтальной линией со стрелкой отмечена величина ИУ=1,27, выше которой располагались лишь случаи, включающие пациентов с наджелудочковыми тахиаритмиями

лее интенсивного накопления парамагнетика в левом предсердии.

Среди пациентов с сохранным предсердным ритмом лишь у одного включение носило многоочаговый характер, тогда как при предсердных тахиаритмиях – у половины (6 из 12, p<0,05 по критерию χ 2). По расположению очага наиболее интенсивного включения парамагнетика, для “тахиаритмической” группы в случае сочетания двух очагов, оно, как правило, состояло из включений в нижней части перегородки с распространением вправо в область истмической зоны возле впадения нижней полой вены и также очагового включения в области устьев легочных вен левого легкого (рис. 1, см. 3-ю стр. обложки).

Количественные показатели, полученные при анализе картины контрастированной МРТ сердца в области предсердий в режиме Т1-взвешенного спин-эхо для групп пациентов с синусовым ритмом (группа 1) и с наджелудочковыми тахиаритмиями, не купировавшимися спонтанно и потребовавшими затем проведения транскатетерного аблационного вмешательства (группа 2), представлены в таблице.

При сопоставлении между собой показатели индекса усиления интенсивности Т1-взв. изображения предсердий и объема предсердий (рис. 2а), а также и объема собственно включения (рис. 2б) достоверно не коррелировали.

В целом, как можно видеть, показатели, характеризовавшие объем предсердий и собственно включение контраста-парамагнетика в анатомические структуры предсердия, не были взаимозависимыми.

В группе 2 – у лиц с наджелудочковой тахиаритмией

Рис. 5. Показатели объема включения парамагнетика в наиболее интенсивном очаге (а) и в целом по предсердию (б) в группах с синусовым ритмом (1) и наджелудочковыми тахиаритмиями (2). Представлены распределения индивидуальных значений и справа от них среднегрупповые величины

8 25 S

£

1 2

Предсердный ритм, группы пациентов

Таблица

Количественные показатели оценки состояния предсердий при контрастированной МРТ сердца у пациентов с синусовым ритмом (в т.ч. с эпизодами фибрилляции предсердий или наджелудочковой экстрасистолией) и пациентов с наджелудочковой тахиаритмией (как среднее±ошибка среднего)

Сходное высоко достоверное межгрупповое различие отмечалось и по величине индекса усиления Т1-взв. спин-эхо МРТ сердца при ПМ контрастировании, оцениваемом по наибольшему очагу в левом предсердии (рис. 4). Для этого показателя разброс в группе пациентов с синусовым ритмом был существенно меньше, так что величина ИУ>1,27 означала достоверную принадлежность к группе 2, “тахиаритмической”.

Как величина объема включения парамагнетика в наибольшем очаге поглощения, так и в особенности суммарный объем включения парамагнетика по левому предсердию в целом, были достоверно и значительно выше в группе 2 (рис. 5а, б).

Таким образом, пациенты с предсердными тахиаритмиями характеризовались при контрастированной Т1-взвешенной МРТ сердца более интенсивным и распространенным включением парамагнетика в стенку предсер- дия, а также достоверно большей степенью дилатации левого предсердия.

Обсуждение

Визуализация повреждения предсердий средствами контрастированной МРТ или с помощью различных модификаций Т2-взвешенного спин-эхо исследования используется в кардиологии достаточно давно, но почти исключительно для характеристики повреждения миокарда при различных электродеструкционных процедурах в ходе аблации предсердных аритмий [13, 14]. Такой подход, безусловно, важен и неоспорим, поскольку методы контрастированной МРТ обладают исключительной, практически безальтернативной чувствительностью в выявлении всех форм повреждения миокарда [9].

В последнее время МРТ удачно используется для текущего мониторирования расположения электродов при проведении внутрисердечных электрофизиологических исследований и аблации источников аритмий [10].

Однако в кардиологической клинике не менее важна задача своевременной ранней оценки риска развития пароксизмальных наджелудочковых тахиаритмий на воз- можно ранних стадиях их проявления, в частности у пациентов, перенесших острый инфаркт миокарда. Такие задачи, как правило, решаются средствами внутрисердечного электрофизиологического исследования [1], тем более что оно всегда может быть расширено до терапевтического вмешательства – проведения локальной электродеструкции ткани для подавления патологического очага автоматизма или разрыва путей циркулирующего возбуждения [2, 3]. К сожалению, средства контрастированной МРТ для такого прогноза практически не используются. В то же время методически средства МРТ, безусловно, заняли место стандарта в оценке как ишемического, так и некоронарного повреждения [6]. Поэтому представлялось рациональным опробовать МРТ сердца для оценки риска наджелудочковых аритмий.

В наших группах оказалось, что с развитием наджелудочковых тахиаритмий связаны изменения объема левого предсердия. Геометрические размеры и объем левого предсердия являются одним из существенных предикторов предсердных нарушений ритма, в частности наиболее опасных тахиаритмий [1, 4, 12]. Поскольку при ЭКГ-синхронизированной МРТ сердца количественный расчет объема левого предсердия относительно нетруден, а представленные здесь данные достоверно доказывают взаимосвязь его с развитием тахиформ предсердных аритмий, целесообразно предлагать оценивать объем левого предсердия во всех случаях проведения МРТ-ис-следования сердца у постинфарктных больных.

Абсолютным преимуществом МРТ перед другими методами исследования сердца является возможность с высоким, субмиллиметровым и миллиметровым, пространственным разрешением выявлять очаги повреждения миокарда с помощью парамагнитного контрастирования [9] и визуализации тканевого накопления контраста либо в Т1-взвешенном спин-эхо режиме, либо с помощью дополнительного использования протоколов с инверсией и адаптивным подбором времени инверсии – минимизацией интенсивности изображения здорового миокарда и максимумом поврежденного. Последний метод наиболее эффективен в исследованиях поражения миокарда желудочков [7], но не предсердий. По нашему опыту, представленному здесь, Т1-взвешенное спин-эхо исследование является вполне информативным в оценке визуальной картины предсердного накопления парамагнетика и его интенсивности. При этом объем и интенсивность включения достоверно выше у пациентов с тахиаритмиями, а сочетание признаков расширения предсердия более 75 см3, показателя ИУ более 1,27, а также множественный характер очагов включения прямо указывали на неизбежность развития наджелудочковых тахиаритмий.

Несомненно, необходима детализация представленных данных в аспекте прямого анатомического сопоставления результатов электрофизиологического и МР-томографического исследования, поскольку у наших пациентов они топически не совпадали. Однако для корректности такого исследования необходимы соответствующие программные средства сочетанного анализа и сопоставления изображений, которые пока еще только создаются. Кроме того, необходимо сравнение контрастированной МРТ у пациентов с наджелудочковыми тахи- аритмиями ишемического и некоронарогенного генеза.

Однако уже представленные данные свидетельствуют, что МР-томографическое исследование сердца с парамагнитным контрастированием миокарда предсердий является существенным дополнительным методом исследования при наджелудочковых нарушениях ритма и позволяет предполагать их проявление у пациентов с перенесенным ОИМ. Дальнейшее накопление результатов использования контрастированной МРТ при наджелудочковых тахиаритмиях, вероятно, дополнительно усилит и конкретизирует диагностическое значение МРТ сердца у таких пациентов.

Список литературы Контрастированная магнитно-резонансная томография у пациентов с перенесенным инфарктом миокарда и предсердными тахиаритмиями

- Алеев В.Р., Антонченко И.В. Особенности электрофизиологических процессов у пациентов с пароксизмальной и хронической формами фибрилляции предсердий//Вестник аритмологии. -2003. -№ 34. -С. 38-43.

- Антонченко И.В., Татарский Б.А., Попов С.В. Лечение пароксизмальных форм фибрилляции предсердий//Вестник аритмологии. -2009. -№ 53. -С. 3-10.

- Артеменко С.Н., Романов А.Б., Туров А.Н. и соавт. Сравнительная оценка радиочастотной остиальной, антральной изоляции устьев легочных вен и аблации ганглионарных сплетений у пациентов с фибрилляцией предсердий//Вестник аритмологии. -2012. -№ 68. -С. 14-20.

- Баталов Р.Е., Антонченко И.В. Патофизиологические предпосылки катетерного лечения фибрилляции предсердий//Вестник аритмологии. -2010. -№ 60. -С. 70-74.

- Бокерия Л.А., Филатов А.Г., Ковалев А.С. Сравнительный анализ эффективности расширенной радиочастотной аблации зон функционального субстрата при различных формах фибрилляции предсердий//Анналы аритмологии. -2013. -Т. 10, № 2. -С. 111-120.

- Стукалова О.В., Власова Э.Е., Тарасова Л.В. и др. Магнитнорезонансная томография сердца у больных постинфарктным кардиосклерозом перед операцией хирургической реваскуляризации миокарда//Регионарное кровообращение и микроциркуляция. -2013. -Т. 12, № 1. -С. 36-41.

- Стукалова О.В., Синицын В.Е., Терновой С.К. Оценка миокарда у больных ИБС с помощью контрастной МРТ//Медицинская визуализация. -2004. -№ 5. -С. 18-24.

- Терновой С.К., Синицын В.Е. Лучевая диагностика сердечно-сосудистой патологии: новые горизонты//Вестник РАМН. -2003. -№ 12. -С. 65-68.

- Усов В.Ю., Богунецкий А.А. Оценка жизнеспособности ишемически поврежденного миокарда: возможности магнитно-резонансной и эмииссионной томографии//Бюллетень сибирской медицины. -2013. -Т. 12, № 6. -С. 154-166.

- Grothoff M., Piorkowski C., Eitel C. et al. MR imaging -guided electrophysiological ablation studies in humans with passive catheter tracking: initial results//Radiology. -2014. -Vol. 271, No. 3. -P. 695-702.

- Kato R., Lickfett L., Meininger G. et al. Pulmonary vein anatomy in patients undergoing catheter ablation of atrial fibrillation: lessons learned by use of magnetic resonance imaging//Circulation. -2003. -Vol. 107. -P. 2004-2010.

- Lee Y.S., Hyun D.W., Jung B.C. et al. Left atrial volume index as a predictor for occurrence of atrial fibrillation after ablation of typical atrial flutter//J. Cardiol. -2010. -Vol. 56, No. 3. -P. 348-353.

- McGann C.J., Kholmovski E.G., Oakes R.S. et al. New magnetic resonance imaging-based method for defining extent of left atrial wall injury after the ablation of atrial fibrillation//J. Am. Coll. Cardiol. -2008. -Vol. 52. -P. 1263-1271.

- Nordbeck P., Hiller K.H., Fidler F. et al. Feasibility of contrast-enhanced and nonenhanced MRI for intraprocedural and postprocedural lesion visualization in interventional electrophysiology: animal studies and early delineation of isthmus ablation lesions in patients with typical atrial flutter//Circ. Cardiovasc. Imaging. -2011. -Vol. 4, No. 3. -P. 282-294