Контрастная магнитно-резонансная ангиография сосудов головного мозга: артериальная аневризма средней менингеальной артерии (клинический случай)

Автор: Бородин Олег Юрьевич, Гуляев Всеволод Мильевич, Барышева Елена Владимировна, Усов Владимир Юрьевич

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: В помощь практическому врачу

Статья в выпуске: 4 т.28, 2013 года.

Бесплатный доступ

Представлен клинический случай диагностики, лечения и динамического наблюдения аневризмы средней менингеальной артерии. Показана высокая эффективность диагностики заболеваний сосудов головного мозга с помощью контрастной 3DFFE магнитно-резонансной ангиографии (МРА). В данном клиническом примере наиболее наглядно представлены визуализационные возможности и недостатки методов исследования на основе низкопольной магнитно-резонансной томографии (МРТ), рентгеновской спиральной компьютерной томографии и ангиографии (РСКТА), а также высокопольной МРТ и бесконтрастной МРА (3DTOF), дополненной контрастной МРА по протоколу 3DFFE в сравнении с результатами дигитальной субтракционной ангиографии (ДСА) и комплексного клинико-рентгенологического обследования.

Контрастная магнитно-резонансная ангиография, средняя менингеальная артерия, ангиография, рентгеновская спиральная компьютерная томография и ангиография, дигитальная субтракционная ангиография

Короткий адрес: https://sciup.org/14919902

IDR: 14919902 | УДК: 616.133.33-007.64:616.145.11/.13-007-053.1]-073.755.4-073.86

Текст научной статьи Контрастная магнитно-резонансная ангиография сосудов головного мозга: артериальная аневризма средней менингеальной артерии (клинический случай)

В структуре сосудистых заболеваний головного мозга значительную часть хирургических сосудистых патологических изменений занимают артериальные аневризмы, нередко проявляющиеся внезапным развитием внутричерепных кровоизлияний, сопровождающихся высокой летальностью и инвалидизацией [9]. До 85% случаев геморрагических инсультов происходят за счет разрыва артериальных аневризм [10]. По данным ВОЗ, разрыв артериальных аневризм происходит в 90,4% случаев.

Распространенность артериальных аневризм определяется от 5 до 16 на 100 тыс. человек [6, 7]. Встречаемость аневризм у детей – от 0,2 до 7,9% [5]. Наибольшее число аневризм (до 80–95%) выявляется в бассейне внутренней сонной артерии: ПСоА (30%), ЗСоА (25%), СМА (20%). В вертебро-базиллярном бассейне диагностируется до 5– 15% аневризм от общего числа [2]. Множественные арте- риальные аневризмы выявляются в 20% случаев.

По мнению ряда авторов, наиболее информативными неинвазивными методами диагностики аневризм являются рентгеновская компьютерная и магнитно-резонансная томографии с ангиографией [1, 2, 4, 8, 10, 11].

Цель настоящего исследования: представить сложный клинический случай диагностики артериальной аневризмы средней менингеальной артерии головного мозга методами низкопольной МРТ, мультиспиральной КТ и КТА, а также высокопольной МРТ c 3DTOF МРА и трехфазной контрастной 3DFFE МРА в сравнении с результатами дигитальной субтракционной ангиографии в динамике до и после эндоваскулярного лечения.

Результаты и обсуждение

Пациент М., 21 год (март 2012 г.), был направлен нейрохирургом на МРТ-исследование сосудов головного

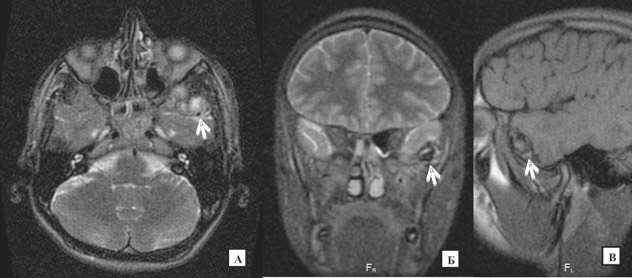

Рис. 1. Пациент М., 21 год. Низкопольное МРТ головного мозга: а) Т2 ВИ, б) Т2 STIR и в) Т1 ВИ

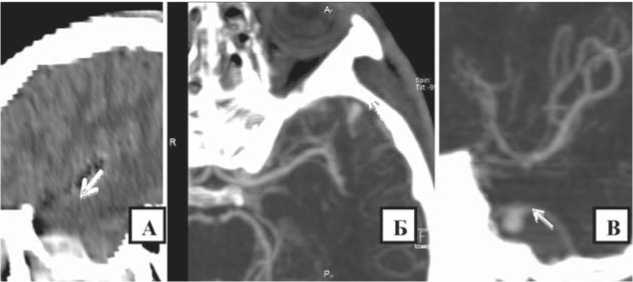

Рис. 2. РСКТА головного мозга: а) стрелкой указана область гематомы, б) проекция максимальной интенсивности тонким блоком в области аневризмы (стрелка), в) сагиттальная реформация

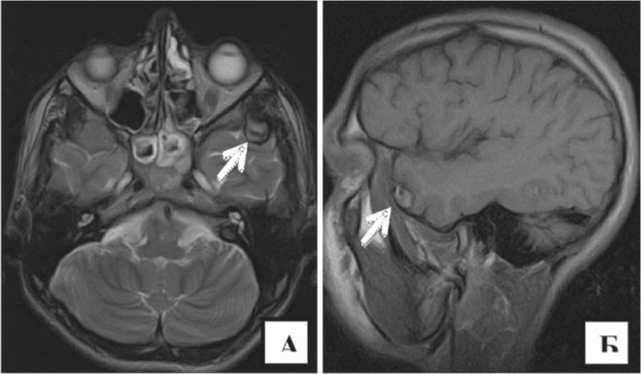

Рис. 3. МРТ головного мозга (через 4 мес.): а) Т2 ВИ, б) Т1 ВИ. Стрелкой указана область гематомы

мозга с контрастным усилением с диагнозом направления “артериальная аневризма в бассейне СМА слева”. В анамнезе жалобы на постоянные ежедневные выраженные головные боли, давящего характера и плохо купирующиеся приемом анальгетиков. Пациент считает себя больным с сентября 2011 г., когда получил травму головы. Вызванная бригада скорой помощи установила диагноз легкого сотрясения головного мозга и ушиб мягких тканей лица.

В ноябре 2011 г. при низкопольной МРТ (GE Signa 0.2Т) выявлено, что в конвекситальных отделах височной доли слева определяется объемное образование, размерами 17х18х17 мм, неправильной округлой формы, с четкими и неровными контурами, неоднородного МР-сигнала, с гиперинтенсивными Т1 и Т2 включениями и с признаками перифокального сосудистого отека прилегающего мозгового вещества. Заключение: признаки объемного образования по конвексу левой височной доли и подозрение на артерио-венозную мальформацию с рекомендацией выполнить РСКТА сосудов головного мозга (рис. 1).

При РСКТА (Somatom Sensation 4) в передне-базальных отделах левой височной доли была выявлена поверхностная внутримозговая гематома диаметром до 20 мм с четкими и ровными контурами, в центре которой определялась мешотчатая аневризма на тонкой ножке размерами 7х5х4 мм, отходящая от субкортикальных ветвей левой СМА и развернутая дном кпереди (рис. 2).

В марте 2012 г. выполнено комплексное магнитно-резонансное ангиографическое исследование, включающее в себя последовательное выполнение традиционного полипроекционного 2D исследования с получением Т2- и Т1-взвешенных изображений (до и после контрастного усиления), а также докон-трастную 3DTOF ангиографию и трехфазную контрастную МРА по протоколу 3DFFE в корональной проекции с параметрами исследования: импульсная последовательность – FFE3D2,5_quick, TR/TE=5,5/2,5 мс, толщина среза – 2,0 мм с интерполяцией до 1,0 мм, поле обзора FOV=16,2х22,5 см, матрица MX=124x256, количество срезов – 68 и продолжительность одной фазы сканирования – 30 с.

КМРА выполнялось на фоне болюсного внутривенного введения гадолинийсодержащего контрастного препарата в дозе 0,1 ммоль/кг веса (гадовист, Gd-DO3A, Bayer-Schering-Farma) со скоростью 1 мл/с (вручную без автоматического шприца).

При высокопольной МРТ головного мозга (TOSHIBA, Excellart Vantage 1,5T) в рамках 2D исследования выявлено, что по конвексу переднего полюса левой височной доли, с деформацией контуров прилегающих извилин, определяется дополнительное округлое образование, размерами 11х13х12 мм, неоднородное по структуре на Т2 взвешенных изображениях (ВИ) и гиперинтенсивное

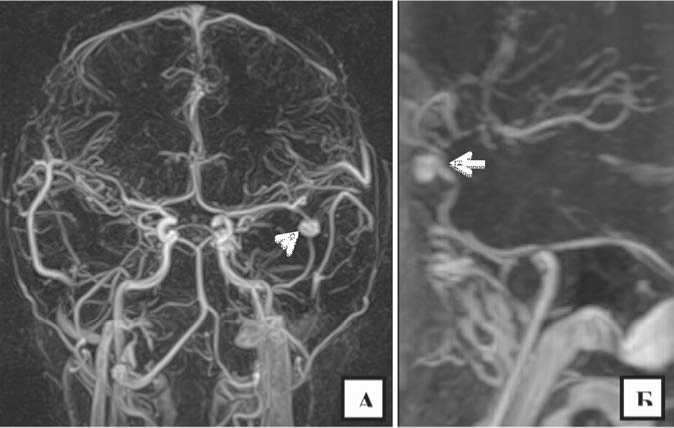

Рис. 4. 3DTOF МРА головного мозга (через 4 мес.): а) MIP реформация в корональной проекции, б) MIP тонким блоком вдоль средней менингеальной артерии. Стрелкой указана область аневризмы

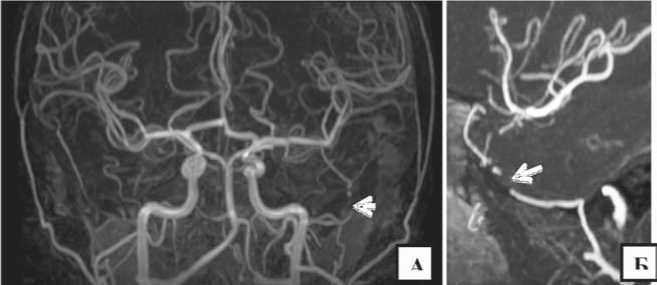

редней поверхности средней менингеальной артерии слева в области ее бифуркации, размерами просвета 6,3х6,3х9,6 мм и размерами шейки до 3–4 мм (рис. 5).

При 3D реформации видно, что протяженность шейки вдоль артерии составляет до 5–6 мм, что говорит о фузиформном характере аневризмы.

На основании комплексного клинико-рентгенологического обследования был поставлен диагноз: посттравматическая мешотчатая аневризма левой средней оболочечной артерии.

В июле 2012 г. пациенту выпол-

Рис. 5. 3DFFE МРА головного мозга (через 4 мес.): а) MIP реформация в корональной проекции, б) MIP тонким блоком вдоль средней менингеальной артерии. Стрелкой указана область аневризмы

на Т1 ВИ, с признаками гипоинтенсивного ободка по периферии на Т2 ВИ (рис. 3).

При 3DTOF магнитно-резонансной ангиографии (МРА) без контрастного усиления определяется, что выявленное образование является аневризмой дистальных отделов средней менингеальной артерии (a. meningea media) из бассейна верхнечелюстной артерии (a. maxillaris) левой наружной сонной артерии (a. carotis externa). Аневризма размерами 9х13х7 мм расположена в области бифуркации артерии на лобную и теменную ветви так, что обе артерии исходят из аневризмы (рис. 4). На сырых изображениях отмечается двойной контур аневризмы за счет пристеночного тромбоза, размер просвета 7х7х6 мм и поперечный размер шейки до 3 мм и ее протяженность вдоль сосуда до 4,6 мм, а различия в размерах между сырыми данными и изображениями максимальных интенсивностей объясняются высокой интенсивностью в области пристеночного тромбоза.

При многофазной 3DFFE ангиографии выявленная ранее аневризма подтверждается и расположена по пе- нено эндоваскулярное оперативное лечение (ФГБУ “Новосибирский НИИ патологии кровообращения им. акад. Е.Н. Мешалкина” Минздрава России): эмболизация фузиформной аневризмы левой средней оболочечной артерии отделяемыми микроспиралями. При церебральной ангиографии в проекции большого крыла клиновидной кости слева была выявлена фузиформная аневризма средней оболочечной артерии размерами 7х10 мм.

Течение послеоперационного периода без осложнений. При выписке: состояние пациента удовлетворительное, гемодинамика стабильная, нормотермия, соматически компенсирован. Положение активное, контактен, адекватен, ориентирован правильно, критика сохранена. В неврологическом статусе без отрицательной динамики, сохраняется легкая нижнелицевая асимметрия справа. Бульбарных расстройств не было выявлено, сила достаточная, патологических менингеальных знаков нет. Симптомов патологии со стороны черепно-мозговых нервов не выявлено (D=S).

В августе 2013 г. была проведена комплексная магнитно-резонансная ангиографическая диагностика сосудов головного мозга, заключающаяся в последовательном выполнении 2D исследования взвешенного по Т2 и Т1 до и после контрастного усиления, бесконтрастную 3DTOF ангиографию и 3DFFE динамическую контрастную магнитно-резонансную ангиографию (ДКМРА) на фоне болюсного введения гадобутрола (Gd-DO3A) в дозе 0,15 ммоль/кг со скоростью 1 мл/с (вручную). Особенностью проведения ДКМРА была модификация протокола выполнения последовательности, заключающейся в использовании близкого к изотропному воксела размерами 1,3х0,9х1,2 мм, большего числа срезов – 54 с интерполяцией до 108 и большей толщины блока области исследования – 129 мм, а также в использовании фронтальной

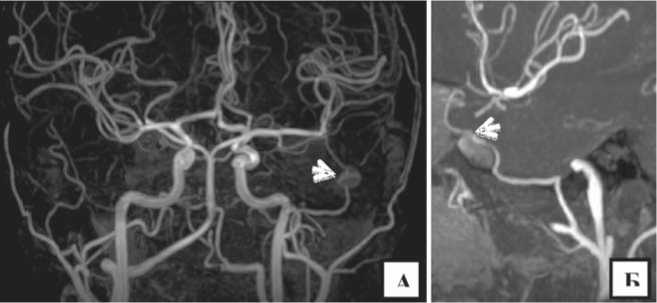

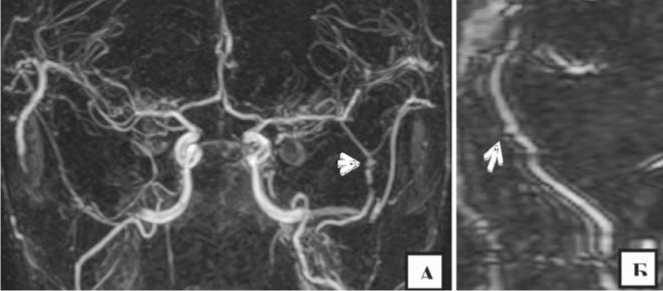

Рис. 6. 3DTOF МРА головного мозга (через 1 год после лечения): а) MIP реформация в корональной проекции, б) MIP тонким блоком вдоль средней менингеальной артерии. Стрелкой указана область потери МР-сигнала из-за артефакта от металла микроспиралей

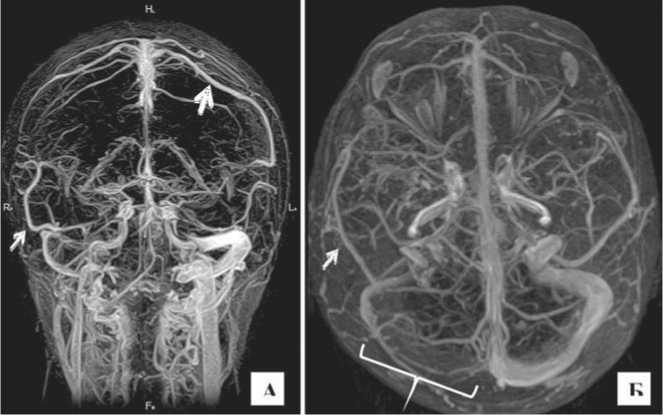

Рис. 7. 3DFFE МРА головного мозга (через 1 год после лечения): а) MIP реформация в корональной проекции, б) MIP криволинейным тонким блоком вдоль средней менингеальной артерии толщиной до 2 мм. Стрелкой указана область рецидива артериальной аневризмы

Рис. 8. 3DFFE МРА головного мозга, венозная фаза (через 1 год после лечения): а) MIP реформация в корональной проекции, б) тоже в аксиальной проекции. Толстой стрелкой указаны расширенные конвекситальные вены левого полушария, тонкой стрелкой указан расширенный верхний каменистый синус. Фигурная стрелка указывает на область аплазированного правого поперечного синуса

проекции вдоль шейных и позвоночных артерий в пределах области исследования. Такая модификация отразилась на продолжительности одной фазы исследования и составила 40 с. Учитывая, что время транзита контрастного вещества через ткани головного мозга составляет около 15–20 с, и оно много меньше времени сканирования одной фазы, для снижения венозного вклада на ангиографическом изображении в первую фазу нами увеличена доза контрастного препарата до 0,15 ммоль/кг веса, а также использовано разведение всей дозы физиологическим раствором в соотношении 1:3. Такой прием позволил нам при условии минимального повышения дозы увеличить объем введения контрастного препарата до 40 мл и вводить его в течение всего времени сканирования. Время начала сканирования первой фазы было подобрано эмпирически на 14-й с в ряду аналогичных исследований сосудов головного мозга. Данный параметр позволяет варьировать артерио-венозной контрастностью изображения: в случае продления не только повышает контрастность ангиограммы, но и увеличивает венозный вклад на изображении, а при уменьшении задержки – ангиограмма первой фазы сканирования становится более изолированной и артериальной, но и снижается контрастность изображения. После внутривенного введения всего объема контрастного препарата болюс дополнялся 20 мл физиологического раствора.

В результате МРТ области головного мозга дополнительных объемных образований не было выявлено. При бесконтрастной МРА по 3DTOF отмечается фрагментарная визуализация дистальных отделов средней мозговой артерии за счет достаточно выраженных локальных артефактов от металла в проекции ранее выявленной аневризмы (от микроспиралей). Артефакты наиболее отчетливо видимы на сырых изображениях, а прилегающие отделы артерии не визуализируются (рис. 6).

При ДКМРА по представленному модифицированному протоколу получены преимущественно арте- риальная, венозная и смешанная фазы исследования. На артериограмме просвет средней менингеальной артерии прослеживается на всем протяжении, включая ее дистальные отделы. Выявлены два стеноза до 50% в дистальных отделах и до 70–90% проксимальнее бифуркации до 4 и 10 мм соответственно, внутренние контуры артерии неровные, диаметром до 2 мм. В терминальном отделе артерии определяется локальное фузиформное расширение просвета до 3х4 мм, преимущественно за счет деформации ее передней поверхности глубиной до 1,5–2 мм и протяженностью до 2,8 мм. На сырых изображениях признаков наличия артефактов от металла не было выявлено, а в заключение вынесен рецидив терминального отдела средней менингеальной артерии. Кроме того, при ангиографии в артериальную фазу были выявлены аномалии развития сосудов головного мозга по типу гипоплазии левой позвоночной артерии и расширение глазничной ветви средней менингеальной артерии (рис. 7).

Возвращаясь к клиническим проявлениям заболевания пациента, необходимо отметить наличие стойких жалоб на выраженные головные боли, не купирующиеся анальгетиками, и асимметрию лица справа: до черепномозговой травмы, после нее, в отдаленном периоде до операции, а также в отдаленном периоде после эндоваскулярного хирургического лечения, спустя один год на момент выполнения контрольного МРТ. Такое расхождение между положительной динамикой ангиографической картины и отсутствием динамики клинических проявлений заставляет подозревать иной этиологический фактор, приводящий к головным болям.

Наиболее вероятный ответ определяется в венозную фазу ангиографического исследования, где была выявлена аплазия правого поперечного венозного синуса с асимметричным расширением поверхностных вен левого полушария и правого верхнего каменистого синуса, который впадает в сигмовидный синус и анастомозирующий с поверхностными венами правой лобной доли. Диаметр внутренней яремной вены составляет 3 мм справа и 12 мм слева. Дополнительных образований в проекции ложа правого поперечного синуса не выявлено (рис. 8).

Обсуждение

Представленное клиническое наблюдение демонстрирует недостаточный уровень современного алгоритма диагностики сосудистых заболеваний головного мозга, включающего в себя использование методов низкопольной и высокопольной МРТ с бесконтрастной 3DTOF МРА артерий головного мозга, а также РСКТА и ДСА сосудов головного мозга. Существенное значение для диагностики имеет использование динамической контрастной МРА по 3DFFE по представленному протоколу, позволяющей не только верифицировать результаты 3DTOF МРА в рамках одного исследования и ускорить диагностический этап, но и существенно дополнить МР-картину информацией о венозных структурах головного мозга. Высокое значение следует отдать изучению анамнеза и катам-неза развития заболевания: пациент постоянно жаловался на стойкие головные боли, не поддающиеся приему анальгетиков, как до, так и после черепно-мозговой трав- мы, а также после эндоваскулярного лечения выявленной аневризмы.

Как известно, аневризматическая болезнь чаще всего встречается в возрасте от 40 до 60 лет и ее первым клиническим проявлением является субарахноидальное кровоизлияние (САК), которое протекает без предвестников, с резкой головной боли по типу “удара по голове”, с признаками тошноты или с рвотой, часто с потерей сознания [3]. В нашем клиническом случае подобные симптомы отсутствовали, а выявленная аневризма была частично тромбирована и, скорее всего, пока не могла вызвать актуальную симптоматику. Постоянные головные боли, плохо или не поддающихся лечению анальгетиками, могут быть проявлением синдрома внутричерепной гипертензии, характерного для церебрального венозного тромбоза и, в общем случае, для патологических процессов с нарушением венозного оттока [12]. Отсутствие положительной динамики клинического состояния пациента – подтверждение того, что выявленная аневризма средней менингеальной артерии, возможно, является случайной находкой, а выявленные аномалии развития венозных сосудов головного мозга могут объяснить имеющиеся жалобы.

Приведенный клинический пример является показательным для сопоставления возможностей различных методов исследования в диагностике патологии сосудов головного мозга: 1) низкопольная МРТ не обладает достаточными возможностями для визуализации интракраниальных сосудов, но позволяет заподозрить патологию в случае ее выраженных проявлений, 2) РСКТА превосходно визуализирует артерии головного мозга, но затрудняется при диагностике конвекситально расположенных аневризм и возле основания черепа, 3) высокопольная МРТ с бесконтрастной 3DTOF МРА превосходно диагностирует артериальные аневризмы любой локализации, но затрудняется в диагностике стенозов, ее качество зависит от наличия артефактов от металла после эндоваскулярного лечения, а сатурация сосудистого просвета при медленном кровотоке затрудняет дифференциальный диагноз между гипо- и аплазией венозных синусов.

Использование динамической контрастной магнитно-резонансной ангиографии (3DFFE) в дополнение к бесконтрастной 3DTOF МРА и базовому 2D исследованию позволит существенно дополнить МР-картину артериального и венозного русла, а также объединит в одном исследовании диагностические возможности ДСА, РСКТА и высокопольной МРТ с МРА по протоколу 3DTOF. Важнейшим препятствием на пути широкого распространения методики следует считать высокую стоимость используемых парамагнетиков, а также отсутствие отечественных контрастных препаратов для МРТ.

Список литературы Контрастная магнитно-резонансная ангиография сосудов головного мозга: артериальная аневризма средней менингеальной артерии (клинический случай)

- Беленков Ю.Н., Стукалова О.В., Тимонина Е.А. Магнитнорезонансная ангиография -сегодняшний уровень развития и новые возможности//Мед. визуализация. -1996. -№ 4. -С. 36-45.

- Беличенко О.И., Дадвани С.А., Абрамова H.H. и др. Магнитно-резонансная томография в диагностике цереброваскулярных заболеваний -М.: Видар, 1998. -112 с.

- Евзельман М.А., Александрова Н.А., Макеева М.А. Головная боль при острых нарушениях мозгового кровообращения//Ученые записки орловского государственного университета. Серия: естественные, технические и медицинские науки. -2009. -№ 2. -С. 115-117.

- Коновалов А.Н., Корниенко В.Н., Пронин И.Н. и др. Гематомы и скрытые сосудистые мальформации ствола мозга//Мед. визуализация. -2001. № 2. -С. 13-21.

- Коновалов А.Н., Гордиенко М., А.К. Дмитриев А.К. и др. Лазерная абляция биотканей и ее диагностика по допплеровскому сигналу обратного рассеяния//Биомед. технологии и радиоэлектроника. -2002. -№ 3. -С. 14-22.

- Медведев Ю.А., Мацко Д.Е. Аневризмы и пороки развития сосудов мозга -СПб., 1993. -Т. Il. -144 с.

- Медведев Ю.А., Берснев В.П., Забродская Ю.М. О сегментарном строении артериального круга большого мозга, сочленениях в нем и ранее неизвестной болезни этих сочленений//Нейрохирургия. -1998. -№ 2. -С. 9-17.

- Терновой С.К., Синицын В. Е. Спиральная компьютерная и электроннолучевая ангиография. -М.: Видар, 1998. -141 с.

- Трошин В.Д., Густов А.В., Трошин О.В. Острые нарушения мозгового кровообращения -Н. Новгород: Изд-во НГМА, 2000. -440 с.

- Труфанов Г.Е., Фокин В.А., Пьянов И.В. и др. Рентгеновская компьютерная и магнитно-резонансная томография в диагностике ишемического инсульта -СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2005. -192 с.

- Фокин В.А. Магнитно-резонансная томография и ангиография в диагностике артериальных аневризм и сосудистых мальформаций и оценке эффективности внутрисосудистых вмешательств: дис.. канд. мед. наук. -Спб., 2003. -197 с.

- Яхно Н.Н., Яворская С.А., Ламыго Е.В. и др. Тромбоз венозного синуса или аномалия венозной системы мозга?//Неврол. журн. -2006. -Т. 11(5). -C. 37-46.