Контролируемые параметры системы очистки внутренних стен циклона от отложений мелкодисперсной древесной пыли

Автор: Басова Е.В., Часовских В.П.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Технология переработки

Статья в выпуске: 5, 2012 года.

Бесплатный доступ

В данной статье описываются контролируемые параметры и градуировочные характеристики системы, в частности радиоизотопных измерителей толщины пристеночных пылевых отложений.

Пылегазовый поток, деревообработка, циклон, радиоизотопные методы, градуировочная характеристика, исполнительный механизм, автоматизация, квант

Короткий адрес: https://sciup.org/14082415

IDR: 14082415 | УДК: 674.

Текст научной статьи Контролируемые параметры системы очистки внутренних стен циклона от отложений мелкодисперсной древесной пыли

Выявление, рассмотрение, обоснование контролируемых параметров системы очистки

Пылегазовые потоки, состоящие из частиц древесной мелкодисперсной пыли, и характерные условия конструкции деревообрабатывающих циклонов устанавливают некоторые особенности очистки внутренних стен, к которым можно отнести вибрационный или комбинированный способ [6].

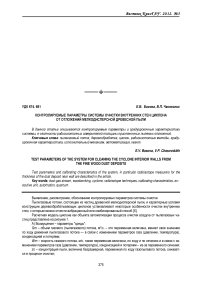

Расчетная модель циклона как объекта автоматизации процесса очистки воздуха от пылегазовых частиц представлена на рисунке 1.

А) Возмущения – параметры "среды":

Qrп – объем газового (пылегазового) потока, м3/с, – это переменная величина, меняет свое значение по ходу движения пылегазового потока — в связи с изменением параметров газа (давление, температура), конденсацией и потерями;

Wrп – скорость газового потока, м/с, также переменная величина, по ходу и по сечению и в связи с изменением параметров газа (давление, температура), конденсацией и потерями – из-за переменного сечения;

zп – концентрация пыли, величина безразмерная, переменная по ходу газопылевого потока, снижается в процессе очистки;

Pi – давление на входе в циклон, Па.

Б) Управления от "регулятора" при выборе варианта вибрационного способа очистки: wB – частота вибратора, 1/с;

QB – вынуждающая сила, Н, задается вибратором.

л W Г Р 2

Диафрагма

Вибратор

W Г Р 1

Амортизаторы

Амортизаторы

Рис.1. Схема движения газопылевых потоков в расчетной модели циклона

C П

Основным параметром, требующим непосредственного и первоочередного контроля, является толщина отложений на внутренних стенках циклона мелкодисперсной пыли h s . Параметры, которые возможно измерить любыми доступными способами, можно использовать как косвенные приблизительные оценки параметра толщины отложений на внутренних стенках циклона. Они могут использоваться для характеристики, оценки или расчета корректирующих воздействий.

При использовании основного параметра толщины отложений на внутренних стенках циклона в качестве основной контролируемой величины выявляется ряд трудностей, основными из них будут:

-

1. Широкий диапазон температур внутри циклона (300...700 К), давления (до 2,5*105 Па), скорости (до 150 м/с) [3].

-

2. Неравномерное распределение толщины слоя мелкодисперсной древесной пыли h s по высоте корпуса циклона и окружности.

-

3. Неравномерная плотность слоя мелкодисперсной древесной пыли по глубине («кажущаяся» плотность р к осажденных частиц мелкодисперсной пыли равномерно возрастает по мере приближения к внутренним стенкам циклона) [3].

Основная задача измерения толщины слоя мелкодисперсной древесной пыли может быть решена достаточно просто, если принять во внимание:

-

во многом интерес представляет не столько точное значение толщины в какой-то определенной точке, сколько ее общее интегральное значение по всему периметру внутренней поверхности стен циклона;

при решении главной задачи очистки внутренних стен циклона от мелкодисперсной древесной пыли значение требования точности измерений непосредственно толщины отложений уходит на второстепенный план.

Тем не менее, имеет смысл проанализировать возможные методы измерений и обосновать их наиболее эффективные.

При рассмотрении таких параметров контроля, как давление, расход воздуха, амплитуды колебаний более детально надо учитывать, что их роль в решении основной задачи по очистке внутренних стен циклона не принципиально важна, измерение же этих параметров проще с технической точки зрения.

В деревообрабатывающей и мебельной промышленности для измерения толщины отложений мелкодисперсной пыли применяется много различных способов от механических до сложнейших, основанных на сложных физических явлениях, таких как оптическая дифракция, ядерно-магнитный резонанс. При выборе метода необходимо руководствоваться такими показателями, как диапазон измерений, материалы, фракция исследуемого газопылевого потока, требования точности к измерениям, а также рабочими условиями. В нашем случае рабочие условия достаточно жесткие, как было рассмотрено выше, а требования к точности измерения не столь велики, допускаемая погрешность измерений может колебаться в пределах 15–20 %. Это позволяет нам сразу отказаться от таких методов, как механический и оптический. Более подробно рассмотрим некоторые косвенные методы:

-

1. Гидро-газодинамический метод, рассматривающий пропускную способность циклона в зависимости от толщины отложений на внутренних стенках. Данный метод достаточно прост, отлично подходит для решения поставленной задачи. Недостаток гидро-газодинамического метода ограниченность измерений и слишком большая погрешность.

-

2. Метод основан на определении накопленной массы отложений по резонансной частоте механических колебаний циклона. Этот метод прост в работе, дает интегральную оценку толщины слоя. По своему существу он наиболее отдален от исследуемых явлений. Основной недостаток данной методики – достаточно большая неточность значений исследуемых параметров.

Недостаток обоих методов вынуждает провести исследования поиска оптимального решения поставленной задачи. Для нашей системы рассмотрим более подробно радиоизотопный метод.

Обоснование радиоизотопного метода измерения. Принцип радиоизотопного метода предполагает собой поглощение или отражение исследуемым объектом γ-излучения. Из физики [2] известно, что коротковолновое γ-излучение можно представить как поток нейтральных частиц – квантов с энергией

Е = h • v,(1)

где h- постоянная Планка, Дж*с; h = 6,62•IO-34;

-

v – частота, с-1;

v=С;

λ

A - длина волны, движущейся со скоростью света c = 3 • 108 м/с.

При прохождении в веществе кванты излучения взаимодействуют с электронами. Взаимодействие проходит в нескольких аспектах: некоторое излучение поглощается, у некоторого уменьшается энергия или изменяется направление движения. Интенсивность потока квантов, проходящего через перпендикулярную единичную площадку, определяется формулой dI =µ ⋅I ⋅dX (4)

, где X – глубина проникновения, м,

I – интенсивность движения потока, Дж*м-2,

-

μ – коэффициент поглощения, м-1.

Коэффициент поглощения μ определяется как отношение числа квантов, которые уже провзаимодей-ствовали к числу квантов перед взаимодействием, умноженному на концентрацию атомов в веществе. Решение уравнения (4) дает уравнение (5):

I = I (0) • exp( -^ • X ). (5)

Вероятность столкновения квантов с электронами на расстоянии Х в интервале dХ определяется уравнением

p ( x)dx = ^ • exp( -^ X ) dx .

Вероятность рассеяния (поглощения) квантов можно характеризовать «сечениями» рассеяния (поглощения):

S = —,

—о где N – количество рассеянных (поглощенных) квантов;

-

N 0 – общее число квантов, проходящих в единицу времени через площадку единичного сечения.

Для измерения толщины отложений на внутренних стенках циклона необходимо знать значения двух основополагающих взаимодействия кванта с электроном.

Первое – фотоэлектрический эффект.

Второе – процесс образования пары электрон-позитрон.

В случае фотоэлектрического эффекта вся энергия γ-кванта передается электрону, который покидает атом с кинетической энергией, равной

E e = E y - E c , (8)

где E Y – энергия кванта, Дж,

Е с – энергия связи электрона в атоме, Дж.

Фотоэлектрический эффект возможен в случае превышения энергией кванта энергии связи. Основополагающую роль в фотоэлектрическом эффекте играют электроны К-оболочки, также эффект возможен для L -оболочки и других, более высоких оболочек [4].

При образовании пары электрон-позитрон ей передается вся энергия γ-кванта, и ее кинетическая энергия становится равной

Е П = E Y - 2 • m 0 • c 2 ,

где m 0 – масса покоя электрона, кг.

Фотоэлектрический эффект максимально возможен для малой энергии при большой атомной массе, процесс образования пар электрон-позитрон – для большой энергии и тяжелых элементов. Энергия квантов при распространении в веществе изменяется в широком диапазоне, поэтому ни одним из указанных эффектов пренебречь нельзя.

Процесс рассеяния квантов свободными электронами определяется эффектом Комптона. При эффекте Комптона изменяются и энергия квантов, и направление их движения. Связь между двумя энергиями Е (до столкновения), Е ' (после столкновения) и углом рассеяния θ определяется по формуле

Е 1 =

E

E - ( 1 - cos В )

m 0 • c

Полное взаимодействие γ-квантов с веществом определяется суммой явлений фотоэффекта, образования пар и комптоновского рассеяния, различающейся в зависимости от начальных значений энергии:

В = В ф + В п + В к . (11)

В [1, 5] приводятся формулы для вычисления всех составляющих, при этом учитываются свойства материала, который подвергается исследованию. Наличие формул, однако, не предоставляет уверенности в надежности контроля и не освобождает разработчика автоматической системы от моделирования и экспериментальных исследований из-за разброса параметров рабочих сред и разнообразия условий измерений.

Существует множество методов, позволяющих реализовать радиоизотопный метод измерения толщины. Рассмотрим три метода, наиболее точно подходящие к нашим условиям рабочей среды:

-

1) просвечивание узким пучком основывается на регистрации первичного излучения после прохождения через исследуемый слой мелкодисперсных отложений на внутренних стенках циклона;

-

2) просвечивание широким пучком. Метод сложен в своей реализации и дает большую погрешность при измерении, так как рассеянное γ-излучение сильно влияет на точность показателей;

-

3) метод рассеянного γ-излучения, называемый также гамма-гамма-метод (γ-γ-метод). Дает достаточно точное значение толщины слоя отложений мелкодисперсных отложений на внутренних стенках циклона, в интегральном значении также допускается коррекция точности измерений.

При применении метода рассеянного γ-излучения возможно значительное по сравнению с ранее рассмотренными повышение точности измерений за счет коллимации луча и выделения определенного спектра излучения. Толщина слоя d определяется по известной формуле d =

k

_ ( ^ p ) .

• In [ SE Y

• I ( 4 p n R 2 1 ) ] ,

где k – коэффициент поправки по влиянию внутренних стен циклона, неполную коллимацию γ-

излучения и т.п.;

μ – массовый коэффициент ослабления излучения, м2/кг;

p – плотность материала отложений, кг/м3;

S – количество γ-квантов, испускаемых источником в единицу времени;

I – количество регистрируемых γ-квантов;

Еγ – энергия γ-кванта, Дж;

R – расстояние источник-детектор излучения, м.

Существующие погрешности измерений связаны в своем большинстве с неоднородностью материала слоя отложений мелкодисперсной пыли на внутренних стенках циклона, его неравномерным распределением по толщине, неравномерностью плотности отложений по толщине, а также с различными флуктуациями, которые имеют свойство быть при применении электронной аппаратуры.

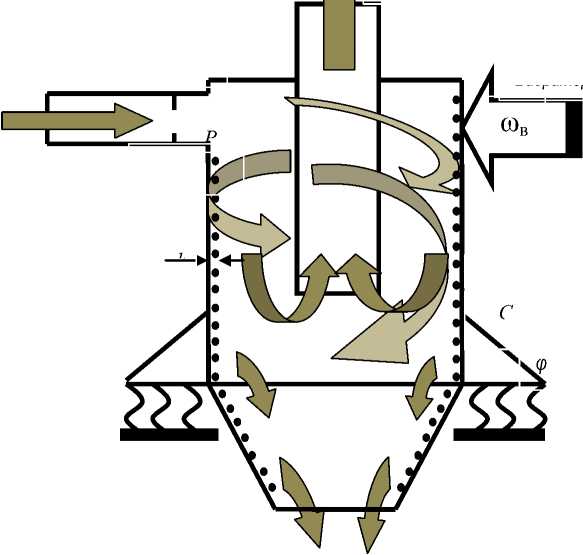

Источники непосредственно самого излучения вместе с детекторами фиксируются на стенах циклона, подлежащего контролю. При выборе метода и приборов прямого назначения в источниках и детекторах необходимо заранее предусмотреть коллиматоры. При корректировке результатов измерений по плотности материала необходима выработка сигналов компенсации, уравнение (12), можно использовать ряд сфокусированных датчиков аналогичного типа. На рисунке 2 приведены экспериментальные зависимости результатов измерений плотности материала.

Рис. 2. Влияние плотности отложений на точность измерений толщины мелкодисперсной пыли на внутренних стенках циклона

Результаты данного исследования позволили нам сделать вывод о сложности точного измерения толщины отложений. В деревообрабатывающей и мебельной промышленности для измерения толщины отложений мелкодисперсной пыли применяется много различных способов, от механических до сложнейших, основанных на физических явлениях (оптическая дифракция, ядерно-магнитный резонанс). При выборе метода необходимо руководствоваться такими показателями, как диапазон измерений, материалы, фракция исследуемого газопылевого потока, требования точности к измерениям, а также рабочим условиям. В циклонах деревообрабатывающей промышленности рабочие условия достаточно жесткие, а требования к точности измерения не столь велики, допускаемая погрешность измерений может колебаться в пределах 15–20 %.

При описании самого важного контролируемого параметра – толщины слоя отложений мелкодисперсной древесной пыли на внутренних стенках циклона, выявили, что измерение данного параметра зачастую связано с непреодолимыми условиями, которые создаются внутри самого циклона, к этому относится закрытость циклона и жесткость условий внутри циклона в период его работы. Данные условия затрудняют работу измерительных приборов, которые предназначены для измерения толщины слоя на внутренних стенках циклона. Вследствие чего мы воспользовались косвенными методами контроля.

Обоснование основных параметров системы очистки внутренних стен циклона, наладки и калибровки данных требует точных и оперативных методов оперативного контроля толщины пристеночных отложений мелкодисперсной древесной пыли. На основании ряда укрупненных расчетов был выбран радиоизотопный метод измерений.