Контуры топологического градостроительства

Автор: Гаевская Злата Анатольевна

Рубрика: Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов

Статья в выпуске: 3 т.22, 2022 года.

Бесплатный доступ

Сегодня существуют две онтологические картины мира - предметоцентризм и топоцентризм. Первая картина мира связана с антропоцентризмом, мировоззренческой установкой, декларирующей, что человек - центр мироздания. Вторая - с экоцентризмом, требующая учета потребностей человека в контексте потребностей природы на основе объединения в единую систему косной и живой природы. Пандемия, климатический, экономический, ресурсный и военные кризисы требуют перехода к новой постдарвиновской теории эволюции. Поэтому топоцентризм в будущем станет ведущей научной картиной мира. Для предметоцентризма характерно то, что объектом исследования являются атрибутивные характеристики (свойства) отдельных предметов, а для топоцентризма - геометрические свойства пространства и целого. Топологический подход к размещению населения и хозяйства диктует рассмотрение их единого пространственно-временного континиуума, исходя из свойств природной среды, в которую они помещены. На историческом опыте показано, что возможна разработка базисных принципов топологического градостроительства

Топология, градостроительство, цифровизация, сельское хозяйство, месторазвитие

Короткий адрес: https://sciup.org/147238373

IDR: 147238373 | УДК: 711.4 | DOI: 10.14529/build220301

Текст научной статьи Контуры топологического градостроительства

Мы живем в эпоху перемен, требующих от нас отказа от механицистского линейного мировоззрения и понимания теории хаоса и самоорга-низованной критичности. В рамках предметоцен-тризма мир представляется совокупностью предметов, свойства которых определены их внутренней природой, а связи устанавливаются в соответствии с этими свойствами. Возможен в принципе топоцентрический асистемный подход к изучению природы, когда она рассматривается как целостность, фрагменты которой обладают теми или иными свойствами только в силу этого целого в составе этого целого.

Закат западной цивилизации, основанный на предметоцентризме и выражающийся в кластерах глобальных циклических многомерных кризисов и войн, имеет в своей основе индустриальную парадигму мышления. Русская философская научная школа предлагает иное ноосферное мышление, заложенное в трудах отечественных ученых-космистов прошлого века (В.И. Вернадский, Н.Н. Моисеев, Б.Б. Родоман [1], Н.Ф. Глазовский, Л.Н. Гумилев [2], П.Г. Кузнецов и другие выдающие ученые и мыслители)

Ноосферогенез основан на возвращении к единству между природой и человеком на основе топоцентризма, так как подразумевает трансформацию антропогенного роста в социоприродное единство. Таким образом, разработка соответст- вующих принципов топологического градостроительства подразумевает детализацию фундаментальных идей русского космизма, основанных на том, что жизнь - космопланетарное явление на основе процессов самоорганизации. Согласно В.В. Вернадскому: «Мы изучаем не пространство и время, а пространство - время» [3].

Топология может представить методологический инструментарий для такого перехода, так как имеет дело со всевозможными видами связей между пространствами и их частями и строится на пространственных отношениях - «включенности в», «часть - целое» и законах связности.

Топоцентрический подход был успешно применен Б.Б. Родоманом в его концепции поляризованного ландшафта, построенной на рассмотрении большого города и дикой природы как единой географической среды [1]. Также и в этногенетической концепции Л.Н. Гумилева этносы трактуются как пассионарные поля одного ритма [2].

В докторской диссертации С.А. Тархова была доказана продуктивность применения топологического подхода к изучению эволюции транспортных сетей [4]. Он заложил основы объединительной теории пространственной самоорганизации хозяйства и расселения, но не разработал ключевые позиции градомоделирования морфологии пространства.

Поэтому целью статьи является разработка градостроительных принципов топологического моделирования сельских территорий на основе представления размещения населения и хозяйства как следствия самоорганизации занимаемого ими географического пространства

Объектом исследования в статье являются сельские территории (XIX–XXI век).

Предметом исследования являются принципы топологического моделирования сельских территорий на основе максимального учета их природного, социального и экономического контекста.

Задачи статьи:

-

1. Определить особенности топологического моделирования сельских территорий.

-

2. Выявить на историческом опыте возможность топологического моделирования сельских территорий.

-

3. Разработать принципы топологического градостроительства (на примере сельских территорий).

Методы

Сегодняшнее время требует новой организации научного знания, целостного восприятия общественно-географической реальности. Нужно не просто описание размещения объектов пространственно-распределенных социально-экономических систем, а глубокое понимание корреляционных взаимодействий между их природными и социальными компонентами в целостной системе локализованного сегмента географической оболочки – конкретном месте. Эта смена научного мышления обусловлена тем, что ближайшее десятилетие (2020–2030 годы) будет переломным для всего человечества. Ведь возрастающая эксплуатация природных ресурсов, значительная утрата биоразнообразия и существенное изменение климата уже сейчас требуют новой организации системы жизни на понимании взаимозависимости человека и природы. Переход от антропоцентризма к экоцентризму подразумевает учет потребностей человека в контексте потребностей природы на основе объединения в единую систему косной и живой природы. «В начале ХХI столетия феномены пространства, поля, места испытывают новое возрождение. В философском дискурсе это отмечается как «пространственный» или «топологический поворот» [5].

На передний план выходит научная проблема, требующая новых знаний о пространственной самоорганизации хозяйства и расселения в структурах географического пространства. Таким образом, в градостроительстве возникает теоретическое противоречие между устоявшимся функциональным описанием территориальных систем хозяйства и населения и новым знанием, требующим детального понимания устройства геопространства на основе пространственной морфологии.

Одной из проблем градостроительства является недостаточная изученность представления раз- мещения населения и хозяйства как следствия самоорганизации занимаемого ими географического пространства. Топологический подход подразумевает изучение места как территории, обладающей неделимым единством и свойством самоорганизации (способности к скоординированному реагированию ее элементов на те или иные воздействия внутренних и внешних сил).

Топология изучает геометрические свойства и пространственные соотношения, на которые не влияет непрерывное изменение формы или фигур. «Топология (дословно «знание положения») – раздел математики, созданный выдающимся французским учёным Анри Пуанкаре на рубеже XIX и XX веков и рассматривающий свойства фигур, сохраняющиеся при растяжениях, сжатиях, любых других непрерывных преобразованиях. Иногда топологию называют «геометрией резиновой плёнки» [6], так как в ней важны «соотношения с соседними формами и элементами и инвариантность границ при различных родах деформаций пространства» [7, с. 34–35].

При этом следует понимать, что «еще в конце 70-х – начале 80-х годов исследованиями С.А. Тархова было убедительно показано, что транспортные сети обладают способностью к саморазвитию, причем закономерности их пространственного строения и его эволюции носят универсальный характер и не зависят ни от размеров охватываемой территории (город, регион, страна), ни от характера самих сетей (железнодорожная сеть страны, сеть троллейбусных маршрутов города и т. д.). Внешние условия могут ускорить или замедлить развитие транспортной сети, но не могут повлиять на последовательность смены событий» [8]. Поселенческая сеть при таком синергетическом рассмотрении может выступать структурой-аттрактором для данной территории.

Топологический метод исследования места исходит из фундаментальной характеристики размещения как территориального феномена. Но эта базовая предпосылка еще не создает концептуальных рамок, определяющих специфику понимания пространственных характеристик места, поскольку различие самих концепций пространства создает возможность их варьирования и синтезирования при выборе размещения в качестве предмета исследования

Следовательно, в рамках топологии пространство можно представить в виде множества, наделенного определенной структурой, между элементами которого существуют определенные отношения. Можно сказать, что топология позволит выявить характеристики пространства при любых взаимно однозначных и взаимно непрерывных преобразованиях. При этом стоит отметить, что необходимо различать термины «пространство» и «территория». «…Отличие территории от географического пространства состоит в том, что она служит лишь общим фоном расположения материально-веще- ственных объектов и, строго говоря, «пуста» с точки зрения построения модельных построений. Все материально-вещественные объекты и явления являются составными частями геопространства как трехмерного образования» [9, с. 237].

Топологический подход детализирует хорологический подход, для которого объектнопредметная область – земное пространство с заполняющими его и взаимодействующими с ним и между собой предметами, объектами, явлениями. Топологический подход – это прежде всего «наука, учение о местностях» (по А.Н. Чудинову) [10]. Представляется, что место может представить как часть проекции человеческого опыта организации социально-хозяйственного пространства на конкретный ландшафт.

Рассмотрим возможность моделирования целостной триады «природа – население – хозяйство» (ПНХ). Население – это прежде всего совокупность людей в пределах конкретной территории. Местное хозяйство (предприятия производства и виды деятельности всех форм собственности и управления, имеющие отношение к конкретной территории) является эффективной основой эффективного функционирования любого муниципального образования. Оно детерминируется прежде всего естественно-природными и геокли-матическими условиями, т. е. неживой природой (ландшафт, почвы, климат), а также биоэнергетическими (животные, растения, биокомплексы).

Анализируя матрицу отношений в системе ПНХ, видно, что ядром системы отношений является центральная вертикаль, идущая от Х (хозяйство) (см. таблицу). Вопросы общества (Н–Н), общей экологии (П–П), отношения населения с природой (Н–П) также заслуживают рассмотрения, потому что возможны экологические проблемы. Но все же приоритетной по масштабам воздействия и глубине проблем является рассмотрение вертикали и горизонтали, идущей именно от Х (хозяйство).

Стоит отметить, что хозяйство, понимаемое как производство всего необходимого для своего жизнеобеспечения, имеет строго определенную территориальную привязку к конкретным местам. Размещение производительных сил (средств производства и трудовых ресурсов) является результатом территориального разделения труда. Экономическая деятельность концентрируется в пространстве, поэтому методически верно анализировать производительные силы исходя из местоположения. Автором статьи в научных трудах разра- батывается градостроительная теория месторазви-тия сельских территорий [11–13].

Результаты

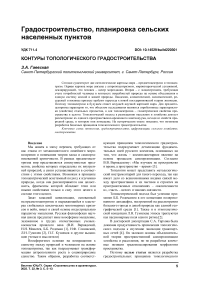

Развитие агротуризма в республике Беларусь выдвинуло задачу планирования наиболее рационального места для размещения агроусадеб. Поиск месторазмещения новых объектов инфраструктуры экотуризма (программный комплекс ArcGIS) по мнению Н.В. Клебановича и А.С. Семенюка должен базироваться на следующих критериях» [14] (рис. 1):

-

1. Критерий 1 – расстояние от лесных массивов. В качестве охранной зоны леса, за пределами которой должна находиться агроусадьба, выбирается расстояние в 100 метров. В то же время агроусадьба должна находиться не дальше 1000 метров от леса. Поэтому строятся буфера в 100 и 1000 метров вокруг контуров леса, а затем производится вырезание меньшего буфера из большего.

-

2. Критерий 2 – расстояние от болот (соответствующий километровый буфер вырезается из полученного до этого буфера леса).

-

3. Критерий 3 – расстояние от населенных пунктов по показателю охранных зон вокруг животноводческих комплексов (полученные буферные зоны – 500 метров (сельские населенные пункты) и 2000 метров (город) – вокруг населенных пунктов вырезаются из предыдущего буфера).

-

4. Критерии 4 – расстояние от дорожной сети (агроусадьба должна быть расположена не ближе 200 метров, но и не дальше 500 метров от выделенных нами классов дорог (строятся буферные зоны в 200 и 500 метров, меньшая из них вырезается из большей).

-

5. Критерий 5 – расстояние до рек (в качестве прибрежной полосы строится и вырезается из рабочего буфера охранная зона 100 метров вокруг водотоков).

-

6. Критерий 6 – расстояние от озер (в качестве прибрежной полосы строится и вырезается из рабочего буфера охранная зона 100 метров вокруг озер).

-

7. Критерий 7 – расстояние от объектов культурного наследия (строится буферная зона 2000 метров вокруг объектов историкокультурного наследия).

Таким образом, выбор наилучших мест для размещения агроусадеб был основан только на учете нормативных требований. На рис. 1 мы видим поэлементное, предметное представление размещения населения и хозяйства.

Матрица отношений в системе «природа – население – хозяйство»

|

Матрица отношений в системе «природа – население – хозяйство» (ПНХ) |

|||

|

Н (население или общество) |

Х (хозяйство) |

П (природа) |

|

|

Н (население) |

Н – Н |

Н – Х |

Н – П |

|

Х (хозяйство) |

Х – Н |

Х – Х |

Х – П |

|

П (Природа) |

П – Н |

П – Х |

П – П |

Рис. 1. Карта наилучших мест для обустройства агроусадьбы на территории Ганцевичского района. Черными кружками выделены итоговые участки (по Н.В. Клебановичу и А.С. Семенюку)

Антропоэкологический кризис на сельских территориях диктует необходимость разработки новой методики их пространственного обустройства именно на основе топоцентрического подхода. Сельские территориальные образования нуждаются в интегральном социо-эколого-экономическом развитии. Данную модель развития можно создать только на нелинейной парагдигме мышления, основанной на постулате сложного и разнообразного поведения системы и понимании того, что поведение каждой подсистемы должно строиться в зависимости от характера взаимодействия с другими.

Сейчас в научном мире еще господствует старая ньютоновская парагдигма мышления, основанная на выяснении последовательности изменений во взаимодействии объектов и сил. Линейная система предполагает слабое взаимодействие элементов подсистемы между собой. Но мы сегодня живем в неустойчивом, нелинейном мире, бифуркация и динамический хаос становятся реальностью. Нелинейная парадигма мышления приходит на смену линейной. Синергетика может дать образцы нового нелинейного, интегративного мышления, так как для нее важен постулат хаоса и са-моорганизованной критичности.

В.Н. Солнцев отмечает: «…В каждый момент социально-экономическому взаимодействию сопутствует, препятствуя или способствуя его осуществлению, ландшафтное взаимодействие, реализующееся по своей «программе». Программа «задана» спецификой встроенности данного участка земной поверхности в окружающие ландшафтные системы и в ландшафтную организацию в целом.

Природное взаимодействие всегда стремится сохранить и восстановить существующее сплетение сил природы или установить равновесие этих сил на новом уровне ради выполнения «программ» локального, регионального и глобального равновесия, «заложенных» в ландшафтной организации земного пространства» [15].

При таком подходе территориальная организация хозяйства, расселение населения, транспортные сети оказываются подчиненными топологической структуре территории в потенциальной возможности пространства-среды. Думается, что понять механизм «сплава» техногенных воздействий и пространства-среды можно на основе введения конструктов - времени и концентрации в пространстве.

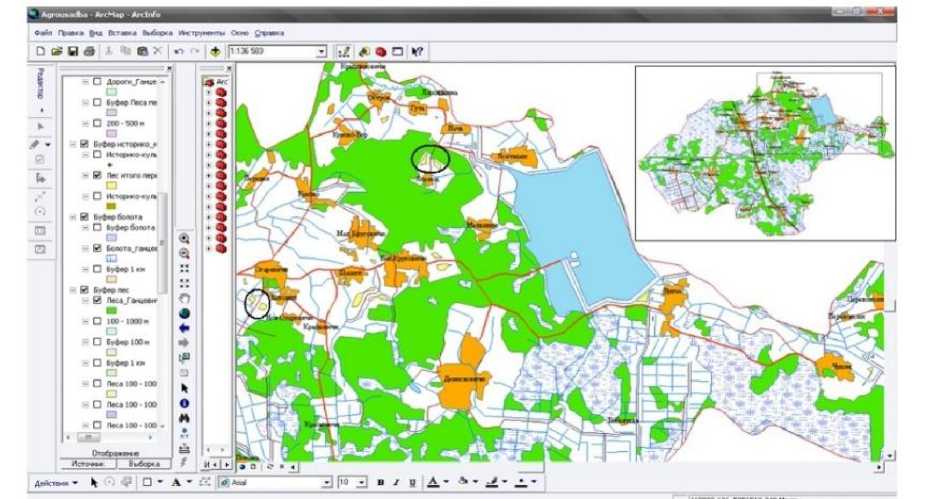

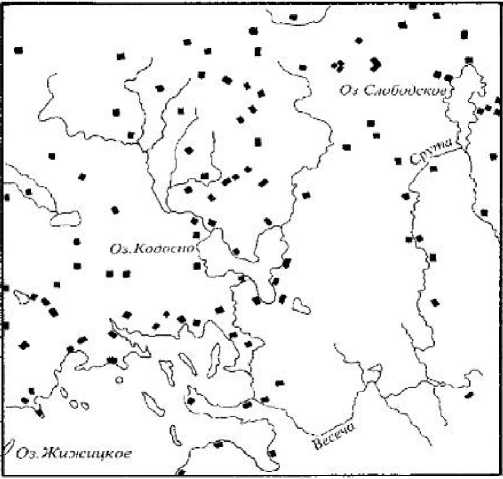

Именно данные конструкты усиливают флуктуации и расшатывают прежнею структуру. Для самоорганизующейся территориальной системы важно понятие точки бифуркации - точки ветвления пути эволюции этой системы (с непредсказуемостью и кратковременностью ее характера, дающего переход в другую системную определенность) [16]. Рассмотрим это на примере одной и той же сельской территории (рис. 2, 3 - разница в 100 лет)

В конце 1950-х - 1968 годах согласно проекту районной планировки на территории каждого района выделялись в соответствии с установленными критериями перспективные поселения, где разрешалось капитальное жилое и производственное строительство, и неперспективные, жителей которых предполагалось переселить в укрупненные хозяйственные центры.

Рис. 2. Поселенческая сеть в 1913 году [17]

Рис. 3. Поселенческая сеть в 2013 году (Псковская и Тверская область) [17]

Эти годы стали временем бифуркации. Круп-носеленность населенных пунктов, большие обра-тываемые площади полей вошли в противоречие с мелконтурностью угодий, что привело к антропо-экологическому кризису на сельских территориях Нечерноземья (рис. 3). Таким образом, площадные характеристики градостроительных объектов могут выступать в качестве параметра бифуркации.

Суть теории самоорганизации заключается в том, что развитие и строение системы подчиняется определенным синергетическим жестким правилам, дающим набор структур и путей перехода из одних структур в другие. Таким образом становится возможным предвидеть будущее состояние градостроительных систем, так мы сможем устано- вить эволюционные правила запрета и выяснить, что может толкать геосистему за пределы стабильности.

«…Определим саморегулирование и самоорганизацию как способность систем изменяться или сохранять свое состояние не в согласии с изменениями среды, а скорее «вопреки» ей, по своим собственным «правилам». Это не мешает тому, что как первое, так и второе свойства служат чаще всего как раз задаче приспособления систем к окружающей обстановке. При этом саморегулирование позволяет достигать этого с сохранением структуры систем, а самоорганизация – в процессе ее изменения. Меандрирование рек, сохранение биоценозом одного уровня продуктивности в раз- ные по погодным условиям годы – примеры саморегулирования. Самоорганизация проявляется в ходе эволюции в образовании видов живых существ, обладающих неизвестными раньше качествами и благодаря им лучше приспособленных к внешней среде» [18].

Территориальные процесс (заключающийся в выборе территории, ее обустройстве и эксплуатации) можно определить как динамическое свойство пространственных явлений, отражающих смену состояний и этапов развития.

Именно самоорганизующая критичность важна для понимания, так как главные изменения в системе происходят за счет небольших пренебрегаемых флуктуаций [19]. Необходимо предвидеть события и математически моделировать. Предвидение позволит уменьшить степень неопределенности в градостроительной системе. Такое мысле-действие должно быть направлено на поиск путей оптимизации настоящего и будущего.

Исследуем организацию сложных градостроительных объектов на основе понятия «самоорганизация». По мнению М.В. Валесяна: «смена стадий и возникновение упорядоченных структур в пространственной эволюции систем расселения и транспортных сетей происходит не в результате внешних воздействий, а как проявление процесса самоорганизации пространства» [20].

Территориальные процессы современности демонстрируют нам переходы в условиях нерав-новесности: территориальный распад или территориальное объединение, изменение числа и характера населенных пунктов и т. п. Это можно объяснить тем, что понятие самоорганизации связывает территориальное пространство и рынок. Ведь рыночную экономику можно рассмотреть как самоорганизующуюся систему, так как она находится в определенной среде – информационной, товарной, денежной (с интеграцией и дезинтеграцией). Экономическое пространство вмещает множество объектов территории – населенные пункты, промышленные предприятия, транспортные и инженерные сети, хозяйственные и рекреационные зоны и т. д. Существовавшая в СССР жесткая централизация и плановая экономика требовала функционального, отраслевого подхода к размещению производительных сил и изучения только дискретной сети поселений.

По мнению авторитетных ученых градостроителей В.В. Владимирова и Н.И. Наймар-ка [21]:

-

• «Определение понятия «объект теории расселения» наряду с включением в его состав всех структурных элементов территории рассматриваемого региона, должно предусматривать в качестве обязательного признака также наличие у него определенного свойства «самоорганизации», т. е. способности к скоординированному реагированию этих элементов на те или иные воздействия … внутренних и внешних сил».

Рассмотрим концептуальные позиции моделирования территориальной системы с позиции самоорганизации и саморегулирования. Топология может представить методологический инструментарий для такого рассмотрения, так как базируется на трех основных понятиях – непрерывности, связности и компактности.

В трудах географа, экономиста и социолога П.Н. Савицкого были заложены основы концепции месторазвития на базе использования этих понятий. Он предложил наложение всех изучаемых процессов на условия реальных месторазвитий. Суть введенного им понятия: «Взаимное приспособление живых существ друг к другу …в тесной связи с внешними географическими условиями, создает …свой порядок, свою свою устойчивость. Такое широкое общежитие живых существ, взаимно приспособленных друг другу и окружающей среде и ее к себе приспособивших, понимается нами под выдвигаемой в этих строках категорией месторазвития» [22].

В понятии месторазвития подчеркивается целостное единство, связности явлений между составными частями. Думается, что можно предложить следующее математическое описание место-развития:

(М):{П, Н, Х} →Го: {Фо→Со} →G1 → G1 → →G2→ GN, где П – природа, Н – хозяйство, Х – хозяйство, Го – географическая обстановка, Ф – функциональное единство, Со – структурное единство; G1-GN – геопространства.

Всегда культурный ландшафт будет являться антропогенной надстройкой над природным ландшафтом. «Ландшафты обладают ритмикой: их характерные элементы, природные – вершины холмов, тальвеги, и антропогенные – центры поселений, транспортные узлы и т. п. многократно присутствуют на профиле местности и разделены расстояниями, средняя величина которых присуща тому или иному типу ландшафта. Антропогенные ритмы зависят от природных ритмов, а также от размеров зданий и сооружений, машин, механизмов, от архитектурных и строительных модулей» [1, с. 120].

В традиционном крестьянском ландшафте присутствовал резонанс, совпадал природный и антропогенный ритм. В понятии месторазвития подчеркивается это совпадение на основе сохранения при ведении производственной деятельности функционального и структурного единства с ландшафтом. «При функциональном соответствии каждому элементу природного ландшафта присущ свой набор видов возможного и желательного функционального использования; каждая природная фация и урочище может стать в культурном ландшафте своеобразной функциональной зоной» [1, с. 123].

Структурное единство в моделировании сельскохозяйственных территориальных объектов подразумевает, следующее: «При полном соответ- ствии и подобии культурного ландшафта природному каждая фация или урочище должны совпадать с сельскохозяйственным полем, усадьбой, кварталом, поселением, в том же степени однородным, и теми же границами оконтуренны-ми…Достаточно, если антропогенные парцеллы аккуратно вложены в природные фации и урочища, несут на себе их отпечаток» [1, с. 124].

Таким образом, возможно изучение законов пространственной организации градостроительных объектов на основе топологии, подразумевающей целостное моделирования пространства. Ведь территориальные процессы происходят в условиях ограниченных условий, определяемых ресурсным пространством.

При этом следует отметить, что чем богаче ресурсами территория, тем меньше может быть размер ресурсной ниши. Понятие ресурсной ниши принципиально важно для градостроительного моделирования, так как позволяет очертить границы самоорганизующейся градостроительной системы не произвольно или административно, а исходя из внутреннего устройства системы. Автором для муниципального (локального уровня) разработана концепция месторазвития как ячейки клима-тически-умного ландшафта. Данная ячейка имеет габариты - 8 км х 8 км (6400 га) [11, с. 124].

В разработанной ячейке расселение сельского расселения согласовано с сохранением флоры и фауны при ведении сельскохозяйственной деятельности. Таким образом можно поддерживать устойчивость ландшафта и обеспечить топологическое моделирование сопряженного, внутренне сбалансированного функционирования триады «природа – население – хозяйство».

Выводы

В статье были намечены контуры топологического градостроительства на основе представления размещения населения и хозяйства как следствия самоорганизации занимаемого ими географического пространства. По итогам проведенного исследования следует отметить, что:

-

1) особенности топологического моделирования сельских территорий должны заключаться в рассмотрении размещения населения и хозяйства как единого пространственно-временного континуума, исходя из свойств природной среды, в которую они помещены;

-

2) исторический опыт подтверждает необходимость топологического моделирования сельских территорий. Концепция неперспективных деревень, построенная на предметоцентричном подходе, привела к антропоэкологическому кризису на сельских территориях. Необходимо социально-экономическое взаимодействие на сельских территориях осуществлять с учетом топологической встроенности конкретных участков земной поверхности в окружающие ландшафтные системы;

-

3) видится, что можно предложить следующие принципы топологического градостроительства (на примере сельских территорий):

«Сплав» техногенных воздействий и пространства-среды необходимо моделировать на основе введения конструктов – времени и концентрации в пространстве

Триаду «природа – население – хозяйство» необходимо топологически рассматривать как самоорганизующуюся территориальную систему с учетом понятия точки бифуркации – точки ветвления пути эволюции этой системы.

Оптимальная интеракция в триаде «природа – население – хозяйство» возможна лишь при установлении рамочных границ, определяющих ограничения в пространстве и во времени на основе понятия ресурсной ниши