Конвергентно возникающие созвучия зооморфным персонажам с декорированным туловищем: звериный стиль или свободная стилизация?

Автор: Дэвлет Е.Г.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 248, 2017 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются примеры зооморфных изображений с декорированным корпусом, известные в декоративно-прикладном искусстве и в искусстве петроглифов различных территорий - Саяно-Алтая и Нижнего Амура. Такие изображения называли выполненными в орнаментальном, сквозном, прозрачном, ажурном, рентгеновском стиле. Сходство стилистических решений в искусстве удаленных территорий рассматривается как проявление конвергентного сходства, имеющего фундаментальную основу в архаической картине мира. Подчеркивается, что формирование изобразительных преференций в наскальном искусстве складывается на основе визуальных предпочтений, определявшихся долговременными традициями работы с материалами, легко позволявшими изготавливать ажурные изображения, - как на Алтае, таки на Нижнем Амуре ярко представлено искусство аппликации. Историко-культурная и художественная среда активно воздействовала на востребованность изобразительных приемов и выбор центральных образов на протяжении различных эпох.

Скифо-сибирский мир, наскальное искусство

Короткий адрес: https://sciup.org/143163942

IDR: 143163942

Текст научной статьи Конвергентно возникающие созвучия зооморфным персонажам с декорированным туловищем: звериный стиль или свободная стилизация?

* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 16-01-00511.

из металла и органических материалов), хотелось бы еще раз обратиться к некоторым значимым аспектам проявлений подобных изобразительных решений и сопряженной с этим интерпретацией сходства в стилистических, а нередко и технологических приемах как конвергентных или заимствованных.

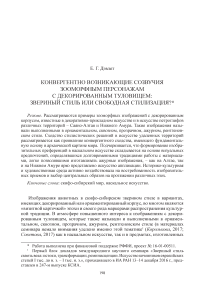

Обращает на себя внимание, что существуют кластеры традиций, использующих в наскальном и декоративно-прикладном искусстве вычурные и гипертрофированные черты орнаментализма, в том числе и в изображении животных ( Иванов , 1954). Примером независимого сложения таких долговременных художественных традиций могут служить материалы искусства Алтая и Нижнего Амура (рис. 1). Яркие изобразительные решения, подобные орнаментализму, а также некоторые декоративные элементы (см., например: Король , 2017а) могут быть локально актуальны на протяжении длительных временных интервалов, зачастую переходя из культуры в культуру, генетически не связанную с ранее существовавшей на территории. Если на Алтае акцентированный интерес к орнаментализму, который так широко востребован в декоративно-прикладном и наскальном искусстве раннего железного века, по всей видимости, может быть связан с теми предпочтениями, которые формировались преимущественно при работе с войлоком, кожей, а также другими материалами, позволяющими выполнять сквозные отверстия и придавать изображениям ажурность, то на Нижнем Амуре независимо формировалась и складывалась аналогичная корреляция тенденции к орнаментализму в наскальном и декоративно-прикладном искусстве. Ее основой также могли послужить навыки работы с кожей (в данном случае – рыбьей), корой, берестой. Искусство аппликации и вышивки у племен Приамурья приобретает особое значение, на это указывал А. П. Окладников (1971).

На Алтае материал замерзших могил позволяет выстраивать синхронные аналогии между наскальными изображениями и художественными изделиями, изготовленными из материалов, которые в других регионах не попадают в поле зрения археологов. В отличие от Алтая на Нижнем Амуре эти аналогии носят в большей мере диахронный характер, по художественной культуре нанайцев мы можем судить о региональном изобразительном орнаментализме и ретроспективно предполагать его древние корни. Этнографические свидетельства мощной традиции орнаментализма прослеживаются в одежде из рыбьей кожи с аппликацией, в декоре бытовых изделий ( Иванов , 1954; Кочешков , 1979). В то же время для района Нижнего Амура не менее важен и архаический компонент орнаментализма: в керамическом материале эпохи неолита на разных этапах популярны интенсивно декорированные сосуды преимущественно с криволинейным орнаментом, а также с интегрированными в эту сложную изобразительную систему антропозооморфными образами. Эффектный стиль наскального искусства, в котором используются многочисленные дуги, спирали, завитки и пр., формировался на Нижнем Амуре в этом изобразительном пространстве (рис. 2–4).

Наблюдение, что весьма сходные элементы декора представлены в культурах, не имевших территориально и хронологически отношение к формированию и распространению скифо-сибирского звериного стиля, не ново, как и идея об общих мировоззренческих основах подобных сходных проявлений. Образ космического животного (оленя, лося и др.) может быть рассмотрен в качестве

Рис. 1. Изображения животных с декорированным телом

1, 6 – Бейская стела (по: Дэвлет, Дэвлет , 2005); 2 – второй Туэктинский курган (по: Руденко , 1960); 3 – Сикачи-Алян (по: Окладников , 1971); 4, 5 – Ортаа-Саргол (по: Дэвлет , 1982)

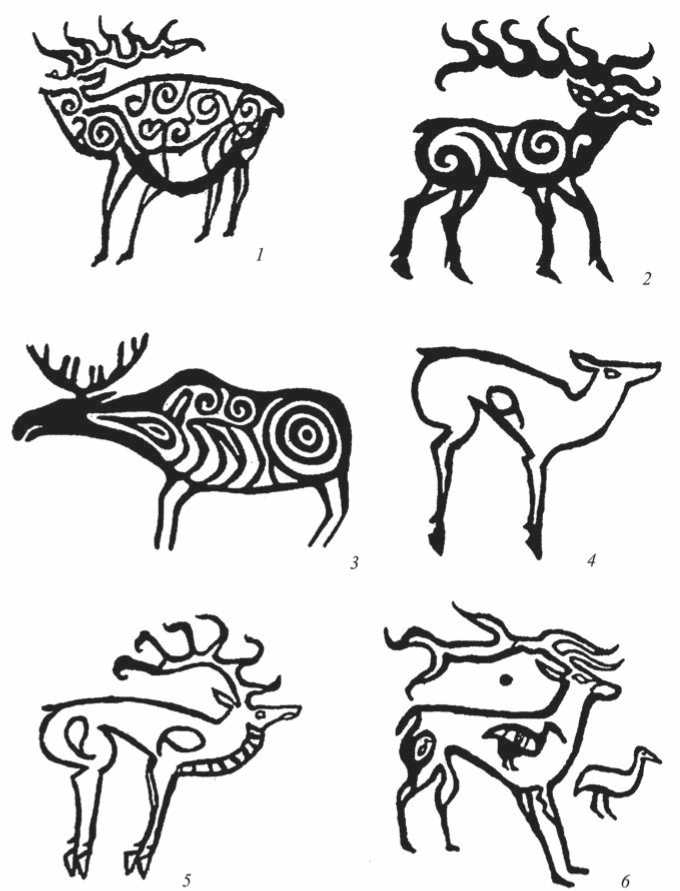

Рис. 2. Изображение оленя с декорированным туловищем ( 1, 2 ) на центральном камне святилища Сикачи-Алян, Нижний Амур

1 – фото И. Ю. Георгиевского; 2 – фотограмметрическая модель А. С. Пахунова примера универсального мифологического мотива, находившего сходные изобразительные воплощения, – фигура, украшенная спиралями, кругами, завитками и пр., выполняется с большей или меньшей изысканностью в различных культурах. Можно обратиться к образам животных с корпусом, декорированным завитками, каплевидными элементами, окружностями и пр., которые представлены как в петроглифах Амура, так и в наскальном и декоративно-прикладном искусстве Саяно-Алтая.

Произведения наскального искусства, в отличие от большинства археологических объектов, не подлежат перемещению или перемещаются в исключительных случаях (например, при переиспользовании), поэтому наскальные изображения – прекрасный материал для диагностирования конвергентно возникающего сходства,

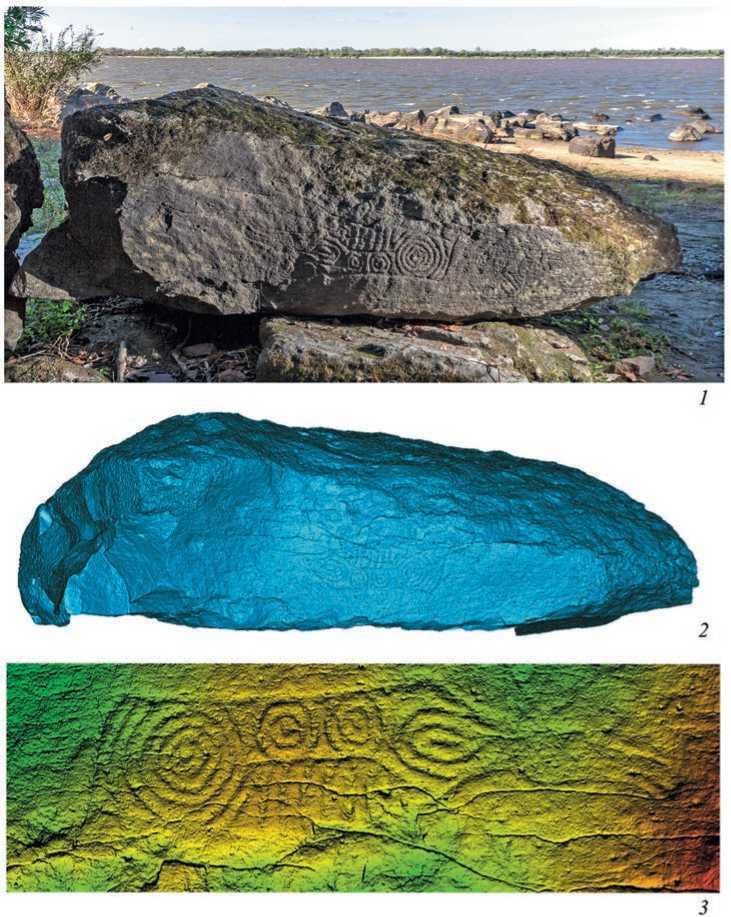

Рис. 3. Общий вид камня, на верхней плоскости которого выполнено изображение лося с декорированным туловищем, Сикачи-Алян (фото И. Ю. Георгиевского)

связанного с символикой отмеченного, посвященного богам животного. В искусстве скифо-сибирского звериного стиля образ оленя представлен многими изобразительными вариантами, в том числе плечо и бедро животного нередко подчеркивали спиралевидными фигурами, используя вихревые линии, концентрические окружности. Лось в искусстве нижнеамурских племен показан с использованием сходного набора изобразительных декоративных элементов: концентрических окружностей, завитков, других криволинейных мотивов. Исключительность, значение двух изображенных лосей в петроглифах Нижнего Амура подчеркивается их местоположением. Особенно примечателен массивный камень подпрямоугольной формы, который вплоть до сегодняшнего дня является центральным для святилища Сикачи-Алян, которому продолжают совершать приношения (рис. 2; 3). Семантическая интерпретация позволяет высказать суждение, что здесь представлен космический солнечный зверь.

К проблеме сходства элементов различных изобразительных традиций не раз обращался А. П. Окладников (1971; 1981). С. И. Руденко обращал внимание, что своеобразная манера расчленения тела системой завитков особенно ярко проявилась при изображении разных животных, вырезанных на крышке саркофага-

Рис. 4. Изображение плывущего (?) оленя с декорированным туловищем на перевернутом камне святилища Сикачи-Алян, Нижний Амур

1 – фото А. С. Пахунова; 2, 3 – фотограмметрическая модель А. С. Пешкова

колоды из Второго Башадарского кургана, и благородных оленей на саркофаге из второго Туэктинского кургана ( Руденко , 1960).

Раскрашивание и выстригание мотивов на теле посвящаемого зверя, выбор в этом качестве животного особой раскраски сохраняется у многих народов. Среди посвящаемых животных большинство было белыми (хотя возможна и инверсия) или с белыми пятнами. Выбиралось светлое животное, «поскольку оно посвящалось верхнему божеству, культ которого связывался с солнцем, и посвящаемый олень становился солнечным, выступая посредником между человеком и духом-хозяином верхнего мира» ( Ермолова , 1993. С. 162–163). Например, кровью принесенного в жертву дикого оленя или охрой/суриком эвенский шаман раскрашивал посвящаемого домашнего: проводил полосу вдоль спины и две поперек через тазовые кости и лопатки. Такой олень назывался «божий олень», «божество», «посвященный», «небесный олень» ( Василевич , 1957. С. 170). Знаки в виде спиралей, завитков, концентрических окружностей, скобок могли маркировать жертвенных или посвященных реальных животных. Нганасаны приносили в жертву солнцу белого оленя, у которого над лопаткой на шерсти вырезали изображение дневного светила. Посвященных солнцу оленей отмечали особой солярной тамгой и отпускали на волю. «Солнечным оленем» могло стать лишь лучшее упряжное животное ( Попов , 1984. С. 47). После посвящения их не использовали в хозяйственных целях, они жили свободно в стаде вплоть до естественной смерти.

Долговременная зависимость преференций от художественной среды, удерживающей, сохраняющей и наследующей определенные изобразительные элементы как доминантные, отмечается на самом разном материале. В торевтике малых форм Саяно-Алтая рубежа I–II тыс. многочисленны разнообразные личины, ставшие декором ременных украшений воина-всадника. Так, Г. Г. Король обращает внимание, что появление в средневековье украшений с миниатюрными личинами, передающими мифологический образ Киртимукхи, нашло благоприятную почву, а средневековая торевтика «воскресила» и продолжила «традицию почитания антропоморфных личин населением края», где по-прежнему создавали историко-культурную среду каменные окуневские изваяния (эпоха бронзы) с антропоморфными личинами, разновременные наскальные изображения и пр. ( Король , 2017б. С. 70). О. С. Советова отмечает всплески интереса к декорированию туловища животных в петроглифическом искусстве Минусинской котловины в разные временные интервалы от древности до средневековья ( Советова , 2017). Относительно наследуемых предпочтений в искусстве раннего железного века С. И. Руденко писал, что «у племен, в быту которых были распространены многокрасочные художественные изделия, выполненные в технике аппликации, эта многокрасочность нашла свое отражение и в ювелирных изделиях с вставками из самоцветов, цветной пасты или эмали» ( Руденко , 1960. С. 311). Исследователь видел в востребованности изделий с цветными вставками и интересе к ним значимую подоснову, связанную с орнаментализмом, акцентом на декоративных элементах. Изобразительные свидетельства, представляющие в петроглифах имитацию каплевидных ячеек для цветных вставок на художественных изделиях из металла, единичны, например Ортаа-Саргола в Туве ( Дэвлет , 1982; Дэвлет, Дэвлет , 2005), а изображения именно с декорированным туловищем многочисленны.

В заключение следует обозначить в качестве существенных факторов возникновения конвергентно возникающих синонимичных решений сквозные представления о мироздании и историко-культурную среду. Именно они формировали художественный язык разных традиций, активно воздействовали на изобразительные проявления, определяли предпочтительность в выборе сюжетов и выразительных средств, которые получали востребованность и при отсутствии прямой преемственности.

Список литературы Конвергентно возникающие созвучия зооморфным персонажам с декорированным туловищем: звериный стиль или свободная стилизация?

- Баркова Л. Л., 1990. Образ оленя в искусстве древнего Алтая (по материалам Больших Алтайских курганов)//Археологический сб. Гос. Эрмитажа. Вып. 30. л.: Искусство. С. 55-66.

- Василевич Г. М., 1957. Древние охотничьи и оленеводческие обряды эвенков//Сб. Музея антропологии и этнографии. Т. XVII. Л.: Изд-во ан СССр. С. 151-185.

- Дэвлет Е. Г., Дэвлет М. А., 2005. Мифы в камне: Мир наскального искусства России. М.: Алетейа. 472 с.

- Дэвлет М. А., 1982. Петроглифы на кочевой тропе. М.: Наука. 128 с.

- Ермолова Н. В., 1993. Олень в традиционных представлениях эвенков//Традиционные верования в современной культуре этносов. Спб.: РЭМ. С. 152-167.

- Иванов С. В., 1954. Материалы по изобразительному искусству народов Сибири XIX -начала XX в. М.; л.: изд-во ан СССр. 838 с. (Труды Института этнографии. Нов. сер.; Т. XXII.)

- Король Г. Г., 2017а. Истоки зооморфного кода в средневековом искусстве Саяно-Алтая//КСИА. Вып. 247. С. 104-118.

- Король Г. Г., 2017б. Реалистичные образы-«личины» в средневековой центральной азии: портрет или символ//Вестник ТомГУ. История. № 49. С. 70-75.

- Королькова Е. Ф., 2017. О происхождении некоторых особенностей сибирского звериного стиля//КСИА. Вып. 247. С. 49-59.

- Кочешков Н. В., 1979. Декоративное искусство монголоязычных народов XIX -середины XX века. М.: Наука. 205 с.

- Окладников А. П., 1971. Петроглифы Нижнего Амура. Л.: Наука 334 с.

- Окладников А. П., 1981. Петроглифы Монголии. Л.: Наука. 228 с.

- Попов А. А., 1984. Нганасаны: социальное устройство и верования. л.: наука. 150 с.

- Руденко С. И., 1960. Культура населения Центрального Алтая в скифское время. М.; Л.: Изд-во АН СССР. 360 с.

- Советова О. С., 2017. Декорированные изображения и «алтайский» стиль в наскальном искусстве Минусинской котловины в скифскую эпоху//КСИА. Вып. 247. С. 131-148.