Конверсионная химиотерапия в лечении местнораспространенного рака прямой кишки

Автор: Азанов Артур Закирчанович, Кошель Андрей Петрович, Вторушин Сергей Владимирович, Жаркова Ольга Викторовна, Вялова Ксения Владимировна, Вихлянов Игорь Владиславович, Вержбицкая Наталья Евгеньевна, Ляхов Андрей Сергеевич

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Случай из клинической практики

Статья в выпуске: 6 т.15, 2016 года.

Бесплатный доступ

Представлено клиническое наблюдение успешного применения конверсионной химиотерапии у пациента с местнораспространенным колоректальным раком, которая позволила выполнить оперативное вмешательство R0 у пациента, отнесенного ранее к группе нерезектабельных. Подробно представлены диагностический комплекс и особенности морфологической диагностики до и после химиотерапии. Данное наблюдение демонстрирует возможность проведения радикального лечения больных с местнораспространенным раком прямой кишки с применением неоадъювантной химиотерапии.

Местно-распространенный рак прямой кишки, конверсионная химиотерапия, регрессия опухоли

Короткий адрес: https://sciup.org/140254087

IDR: 140254087 | УДК: 616.351-006.6-08:615.28 | DOI: 10.21294/1814-4861-2016-15-6-93-98

Текст научной статьи Конверсионная химиотерапия в лечении местнораспространенного рака прямой кишки

Около 20–25 % всех злокачественных опухолей желудочно-кишечного тракта приходится на рак прямой кишки (РПК), который по темпам прироста заболеваемости вышел на 1-е место в большинстве развитых стран мира. В России в 2013 г зарегистрировано 26350 новых случаев рака прямой кишки и ректосигмоидного перехода, в том числе 12812 - у мужчин и 13538 - у женщин. Темп прироста заболеваемости для обоих полов составил с 2003 по 2013 г. – 17,9 %, со среднегодовым темпом прироста в 1,63 % [1, 2].

При этом у 20–35 % больных РПК радикальные операции не могут быть выполнены из-за значительного местного распространения опухоли, либо в связи с наличием отдаленных метастазов [3, 4]. Такой, достаточно большой разброс данных обусловлен, на наш взгляд, отсутствием единого понимания термина «местнораспространённый рак прямой кишки». В литературе и практике достаточно часто данный термин трактуется по-разному, не только в разных странах, но и в разных клиниках одной страны и даже в одной и той же клинике, но в разные временные периоды. Очень часто в отечественной литературе сравнивают термин «местнораспространённый» и «locally advanced» (местно прогрессирующий). Однако к последнему зарубежные исследователи чаще всего относят запущенные операбельные формы рака прямой кишки с наличием негативных прогностических факторов, при этом резектабельность и инвазия соседних структур не являются основными критериями включения в эту группу. По мнению

С.С. Гордеева и др. [5], целесообразно сопоставлять российский термин «местнораспространённый рак прямой кишки» с английским «fixed or tethered rectal cancer» (фиксированный или малоподвижный рак прямой кишки). В 2013 г. группой Beyond TME collaborative было предложено следующее определение местнораспространённого рака прямой кишки: это любые опухоли прямой кишки, для удаления которых в объёме R0, на основании данных предоперационной МРТ, потребуется расширение объёма резекции за пределы мезоректального слоя [6]. В настоящее время это определение является наиболее часто употребляемым в международном сообществе и используется для выделения групп пациентов в клинических исследованиях.

При отсутствии противопоказаний всем больным раком прямой кишки T3-4NxM0 проводится комплексное лечение, включающее предоперационную лучевую терапию и последующую операцию. Неопределённой остаётся тактика ведения пациентов, когда выполнение стандартного хирургического вмешательства (под стандартом подразумевается операция с тотальной мезорек-тумэктомией) недостаточно для радикального удаления опухоли, т.е. когда опухоль инфильтрирует мезоректальную фасцию или распространяется за ее пределы. Методом выбора в лечении больных местнораспространенным раком прямой кишки остается симптоматическое хирургическое лечение с целью ликвидации риска развития кишечной непроходимости (наложение колостомы), паллиативная химиотерапия или химиолучевая терапия, наконец, выполнение расширенных хирургических вмешательств, вплоть до эвисцерации малого таза и различные комбинации этих методов. И всё же в большинстве случаев результаты лечения остаются неудовлетворительными [7].

Опытом успешного хирургического лечения местнораспространенного рака прямой кишки обладают лишь отдельные многопрофильные отечественные и зарубежные клиники. Суть хирургического лечения при данной форме рака прямой кишки будет заключаться в обеспечении «чистоты» циркулярной границы резекции и радикальности оперативного вмешательства. Достигается это во время расширенных хирургических вмешательств, при которых выполняется резекция нервных сплетений, сосудов или париетальной внутритазовой фасции, а также мультивисцеральные резекции с удалением или частичной резекцией пораженных органов малого таза. При использовании только хирургического подхода у данной категории больных уровень 5-летней выживаемости составляет в среднем 48 %, колеблясь, по сообщениям разных исследователей, от 23 до 76 % [8, 9].

В последнее время в литературе встречаются публикации, касающиеся использования эндоваскулярных вмешательств при раке прямой кишки. Предлагаются, например, эмболизация и химиоэмболизация артериальных сосудов при опухолях прямой кишки как в самостоятельном плане, так и в целях редукции опухоли перед радикальным оперативным вмешательством. Однако данные публикации единичны, противоречивы, имеют ряд методологических погрешностей, таких как количество используемых артериальных бассейнов для химиоэмболизации, использование и выбор эмболизирующих агентов и др. [10, 11].

Химиолучевая терапия (ХЛТ) при местнораспространенном раке прямой кишки может применяться как в качестве самостоятельного метода, так и с целью редукции опухолевой массы, позволяющей в дальнейшем выполнить радикальное хирургическое вмешательство, снизить частоту местных рецидивов и, вероятно, увеличить общую выживаемость пациентов [7]. Стандартом лучевого компонента является пролонгированное предоперационное облучение стандартным фракционированием (разовая очаговая доза 1,8–2,0 Гр на изоцентр, 5 раз в неделю, суммарная очаговая доза 45–50 Гр). Объем мишени лучевого воздействия в соответствии с рекомендациями Международной комиссии радиационных единиц и измерений включает область крестца и пресакральное пространство, заднюю стенку мочевого пузыря, предстательную железу или влагалище. В целом ХЛТ местнораспространенного рака прямой кишки на базе 5-фторурацила или фторпиримидинов 2–3-го поколения дает не менее 30 % объективных ответов опухолей [12]. Частота наблюдаемых регрессий (pT0) колеблется в пределах 15–31 %.

При использовании комбинации XELOX частота полных морфологически подтвержденных регрессий первичной опухоли может составлять 14–19 %, объективных ответов – до 55–58 %. Оксалиплатин является одним из наиболее эффективных препаратов, при назначении его в монорежиме при местнораспространенном раке прямой кишки удается получить до 20 % редукции опухоли [13].

В последнее время в литературе, посвященной лечению колоректального рака, появилось понятие «конверсионная» химиотерапия, означающее, что в случае эффективного лекарственного лечения первично-нерезектабельный процесс может быть расценен как резектабельный за счет уменьшения или исчезновения опухоли [14, 15]. Естественно, чем выше эффективность предоперационной химиотерапии, тем больше вероятность выполнения радикальной операции [16]. Обоснования для проведения конверсионной химиотерапии аналогичны ХЛТ: девитализация микрометастазов, уменьшение размеров опухоли, улучшение условий для радикального удаления опухоли, кроме того, возможна оценка чувствительности к проведенной химиотерапии. Рекомендуется проведение интенсивной цитостатической терапии в течение 2–3 мес, при оценке эффекта каждые 1,5–2 мес [17].

Приводим пример эффективного использования конверсионной химиотерапии у пациента с местнораспространенным раком прямой кишки.

Пациент Р., 1960 г.р., впервые обратился в поликлинику ГБУЗ «Областный клинический онкологический диспансер» Кемеровской области 01.06.15 с жалобами на периодическое урчание в животе, периодические ноющие боли внизу живота после приема пищи. Считает себя больным с весны 2015 г., когда появились сильные боли в животе. Обратился впервые в поликлинику по месту жительства, откуда был направлен в Кемеровскую областную клиническую больницу для прохождения ФКС.

При ФКС (13.05.15) выявлено, что на 10 см выше от ануса имеется сужение прямой кишки, диаметром до 0,6 см, за счёт бордовой, бугристой опухоли, хрящевой плотности при биопсии. Заключение: опухоль прямой кишки. По данным гистологического исследования (№ 5759р, 19.05.15): умереннодифференцированная аденокарцинома. Для дальнейшего лечения пациент направлен в Кемеровский областной клинический онкодиспансер.

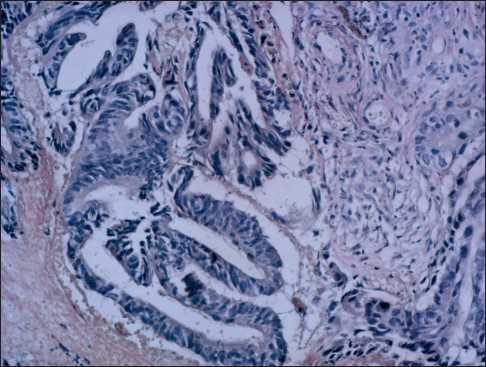

При пересмотре микропрепаратов (№№ 10119/10120П, 02.06.15): высоко-, умереннодифференцированная аденокарцинома (рис. 1).

При рентгенографии грудной клетки, УЗИ брюшной полости признаков отдаленного метастазирования не выявлено. Компьютерная (магниторезонансная) томография органов брюшной полоти, забрюшинного пространства, органов малого таза не проводилась. На основании проведенного обследования выставлен диагноз: рак среднеампулярного отдела прямой кишки T4NxM0.

От предложенного оперативного лечения пациент отказался, однако 10.09.15 он был госпитализирован в онкологическое отделение № 1 Кемеровского областного клинического онкологического диспансера с явлениями частичной обтурационной кишечной непроходимости. При ректальном осмотре, на высоте 10 см от ануса по передней полуокружности определялся нижний полюс опухоли, обтурирующий просвет кишки, верхний полюс не достижим.

16.09.15 выполнена операция. При ревизии органов брюшной полости в отлогих местах брюшной полости выявлено небольшое количество свободной жидкости. В среднеампулярном отделе прямой кишки выявлена плотная бугристая опухоль, до 7,0 см в диаметре. Опухоль неподвижная, врастает (?) в крестец. В зону опухолевого конгломерата входит корень брыжейки тонкой кишки. Учитывая местное распространение опухоли и невозможность ее радикального удаления, решено операцию завершить формированием колостомы.

Диагноз после операции: рак среднеампулярного отдела прямой кишки, инвазия в брыжейку тонкой кишки, крестец. Состояние после пробной лапаротомии, колостомии от 16.09.15.

Принято решение о проведении курсов полихимиотерапии (ПХТ) с целью попытки конверсии опухолевого процесса в операбельный. Для оценки распространенности опухолевого процесса перед предстоящими курсами ПХТ, а также для последующей оценки эффективности лечения была проведена компьютерная томография органов брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза с контрастированием (28.09.15), при которой выявлено, что петли толстой кишки на всем протяжении значительно расширены. В брюшной полости и полости малого таза определяется небольшое количество свободной жидкости. Ампулярный отдел прямой кишки и область ректосигмоидного отдела представлены объемным образованием, размерами около 6,7×3,5 см, от окружающих петель тонкой кишки опухоль четко не дифференцируется, просвет прямой кишки не определяется, параректальная клетчатка уплотнена. Признаков инвазии подвздошных сосудов, мочеточников не выявлено. Увеличенных лимфатических узлов не выявлено. Заключение: рак прямой кишки. Состояние после наложения сигмостомы. Асцит.

В условиях онкологического отделения № 1 Кемеровского областного клинического онкологического диспансера с 05.10.15 по 11.11.15 проведено 3 курса конверсионной ПХТ по схеме FOLFOXIRI (Иринотекан – 165 мг/м2, внутривенно; Оксалиплатин –

Рис. 1. Микрофото. Структура опухоли до проведения химиотерапии. Аденокарцинома умеренной степени дифференцировки с умеренно выраженной стромой. Окраска гематоксилином и эозином, ×400

85 мг/м2, внутривенно; Лейковорин –200 мг/м2, внутривенно; 5-Фторурацил – 3200 мг/м2, внутривенно). Интервалы между курсами составляли 2 нед. Токсических реакций не было.

При контрольной МСКТ органов брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза с контрастированием (08.12.15) отмечается положительная динамика по сравнению с данными МСКТ от 28.09.15. Практически полностью купированы признаки асцита (следы жидкости отмечаются по ходу задненижнего контура правой доли печени), улучшилась визуализация органов за счет увеличения объема жировой клетчатки в брюшной полости, забрюшинном пространстве, увеличился объем подкожно-жировой клетчатки. Выявленное ранее образование в области прямой кишки и ректосигмоидного перехода, как отображение неравномерного циркулярного утолщения стенок, в настоящий момент уменьшилось, представляется как петля кишки со сниженной васкуляризацией стенки. Контуры кишки на этом протяжении достаточно четкие.

Учитывая положительную динамику, принято решение о проведении повторного оперативного вмешательства. 15.12.15 под общей анестезией выполнена комбинированная резекция прямой кишки с резекцией илеоцекального угла. С учетом объема резекции принято решение первым этапом выполнить операцию по типу Гартмана. Течение послеоперационного периода без осложнений, заживление первичным натяжением. Пациент выписан из стационара на 14-е сут после операции.

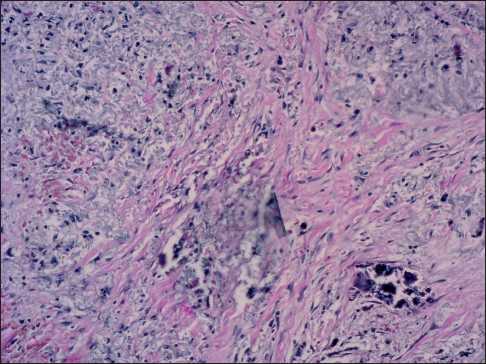

Морфологическое исследование операционного материала (№№ 8319/8342Х, 15.12.15): лечебный патоморфоз IV степени по шкале Dworak/Лавни-ковой (рис. 2).

Окончательный диагноз: Рак среднеампулярного отдела прямой кишки. cT4bN0M0, инвазия в

Рис. 2. Микрофото. В препаратах из операционного материала отсутствует опухолевая ткань, признаки лечебного патоморфоза IV степени. Окраска гематоксилином и эозином, ×400

брыжейку тонкой кишки, крестец(?). Состояние после пробной лапаротомии, колостомии от 16.09.15, 3 курсов конверсионной химиотерапии по схеме FOLFOXIRI с полной морфологической регрессией опухоли (патоморфоз IV степени), комбинированная резекция прямой кишки R0 по типу Гартмана с резекцией илеоцекального угла (15.12.15), урТ0N0M0.

С учетом полной регрессии опухоли адъювантная химиотерапия не назначалась. При контрольном обследовании через 4 мес после завершения лечения данных за прогрессирование заболевания нет.

Таким образом, проведение курсов конверсионной полихимиотерапии по схеме FOLFOXIRI при местнораспространенном раке прямой кишки позволило выполнить у пациента, отнесенного ранее к группе нерезектабельных, оперативное вмешательство в рамках R0.

Заключение. В настоящее время отсутствует единая тактика лечения пациентов с местнораспространенным РПК. С одной стороны, это обусловлено сложностями определения термина «местнораспространенный рак прямой кишки» в отечественной и зарубежной литературе, а с другой – границами эффективности хирургического вмешательства и химиолучевой терапии. При этом каждый метод лечения имеет факторы, ограничивающие его применение: опухолевый стеноз прямой кишки, ректальное кровотечение и т.д. В случае невозможности проведения экстра-фасциальных, комбинированных хирургических вмешательств лечение таких пациентов следует направить на максимальную редукцию опухоли с целью перевода распространенного процесса в резектабельный.

Список литературы Конверсионная химиотерапия в лечении местнораспространенного рака прямой кишки

- Тахауов Р.М., Чойнзонов Е.Л., Писарева Л.Ф., Карпов А.Б., Одинцова И.Н. Заболеваемость злокачественными новообразованиями населения Томской области. Здравоохранение Российской Федерации. 2003; 2: 30-32.

- Состояние онкологической помощи населению России в 2014 году/Под ред. А.Д. Каприна, В.В. Старинского, Г.В. Петровой. М., 2016. 236 с.

- Алиев В.А., Барсуков Ю.А., Николаев А.В., Тамразов Р.И., Мамедли З.З., Атрощенко А.О., Кузьмичев Д.В. Колоректальный рак с синхронными отдаленными метастазами: обоснование циторедуктивных операций и перспективы -взгляд хирурга. Онкологическая колопроктология. 2012; 4: 15-21.

- Барсуков Ю.А., Алиев В.А., Кузьмичёв Д.В., Татаев И.Ш., Мадьяров Ж.М., Ковалёва Ю.Ю., Овчинникова А.И., Дурдыклычев И.Н. Успешный опыт комплексного лечения больных местнораспространенным и метастатическим раком (аденокарциномой) анального канала: клинические наблюдения. Онкологическая колопроктология. 2015; 5 (3): 42-50.

- Гордеев С.С., Барсуков Ю.А., Ткачёв С.И., Царюк В.Ф., Перевощиков А.Г. Местнораспространённый рак прямой кишки (мррРПК): определение, классификация, современные методы лечения. Вестник Московского онкологического общества. 2014; 2: 2-6.