Коокемер как сакральный символ женского посвящения: реконструкция женского пласта эпоса «Манас»

Автор: Кожогулова С.

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Социальные и гуманитарные науки

Статья в выпуске: 8 т.11, 2025 года.

Бесплатный доступ

Эпос «Манас» представляет собой фундаментальный культурный код тюркского мира. Однако его женский пласт остаётся фрагментарным и маргинализированным по отношению к мужскому героическому нарративу. Настоящая статья предлагает этнокультурную и мифопоэтическую реконструкцию сакрального пути героини Каныкей до её встречи с Манасом. Центральным объектом исследования становится символический пояс Коокемер, интерпретируемый как маркер женского посвящения, сопряжённого с этапами очищения, трансформации и сакрального взросления. В рамках исследования пояс рассматривается в контексте сакральной географии (воды Каныкей, озеро Кёль-Суу) и архетипа Сарыкоо - духа-хранителя в образе дракона. Используемая методология сочетает этнографию, герменевтику культуры, лингвосемантический анализ и интуитивную антропологию. Статья демонстрирует существование скрытого женского эпического слоя, передаваемого через символы, ритуалы и топонимическую систему кыргызской устной традиции.

Эпос манас, каныкей, коокемер, женское посвящение, сакральная география

Короткий адрес: https://sciup.org/14133563

IDR: 14133563 | УДК: 165.191 | DOI: 10.33619/2414-2948/117/74

Текст научной статьи Коокемер как сакральный символ женского посвящения: реконструкция женского пласта эпоса «Манас»

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

В последние десятилетия наблюдается активизация интереса к скрытым или недоисследованным пластам эпических нарративов, в том числе к женской героике [1, 3].

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice Т. 11. №8 2025

Эпос «Манас», признанный одним из важнейших памятников нематериального наследия человечества, преимущественно воспроизводит мужские архетипы и коллективную память кыргызского народа [2]. При этом женские фигуры остаются на периферии повествования. Исключением является образ Каныкей — героини, наделённой мудростью, интуицией и сакральной функцией хранительницы рода. Однако её путь до встречи с Манасом в эпосе не описан. Настоящая работа предлагает реконструкцию этой лакуны через поэтикоритуальный символ — пояс Коокемер.

Санира бийке жол жүрүп,

Келсуу көлүнө жетип,

Жан дүйнө сырын айтып...

Сарыкоо маарга кезиккен, Коокемер белине такканда, Тагдырга дайын болду.

Перевод (смысловой пересказ) [9].

Санирабийге очищается в ледяных водах Кель-Суу, встречает духа-хранителя Сарыкоо, получает пояс света — Коокемер — и становится носительницей миссии рода. Позднее она узнаёт Манаса именно по символу пояса, который он носит как знак соединения их судеб.

Исследование базируется на междисциплинарной методологии, объединяющей: этнографию [3, 7]; мифоанализ и геомифологию [7, 8]; герменевтику культуры [6];

лингвосемантический анализ эпических имён и архетипов [6].

Работа также включает элементы художественной реконструкции и интуитивной антропологии — подхода, основанного на визуальном мышлении, полевых ощущениях и восстановлении смыслов через культурный образ.

Данное исследование представляет собой первую академическую и художественную попытку реконструкции сакрального символа пояса Коокемер в контексте кыргызского женского посвящения. Представлена оригинальная междисциплинарная методология, объединяющая полевые этнографические наблюдения, геомифологическое расшифровывание, лингвосемантический анализ и интуитивную герменевтику.

Культурные артефакты рассматриваются как зашифрованные символические тексты, через которые раскрывается скрытая женская структура эпоса «Манас», ранее не артикулированная в научной среде. Пояс рассматривается как символический артефакт, зафиксированный в устных преданиях, ритуальных практиках и полевых неопубликованных данных. Культура трактуется как система закодированных знаков и мифов, читаемая как текст [5].

В традициях Центральной Азии пояса (белдемчи, кемер, белбоо) играют роль маркеров женского перехода и жизненной энергии. Этнографические исследования сосредоточены преимущественно на послебрачных поясах, символизирующих плодородие и принятие семейной судьбы [3].

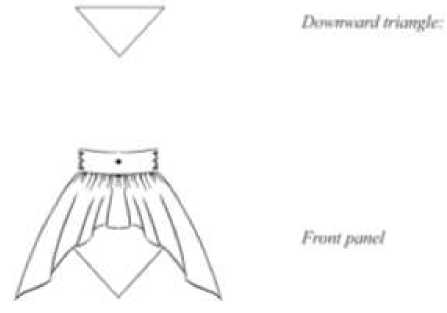

В противоположность этому, Коокемер в настоящем исследовании представлен как добрачный сакральный пояс, реконструированный автором как символ девичьей силы и сакрального присутствия. Реальный пояс, созданный по сакральным пропорциям и символике кыргызского орнамента. Он отражает преемственность женской силы через родовую линию (Рисунок 2).

Обрядовое платье, на котором пояс Коокемер выступает центральным элементом, символизирующим будущее, настоящее и прошлое (Рисунок 3).

Создан этно-мистический художественный образ: Санирабийге (девичья ипостась Каныкей); Сарыкоо — дракон-хранитель; Цветовая палитра; синие и фиолетовые тона; Атмосфера: тишина, готовность, переход (Рисунок 4).

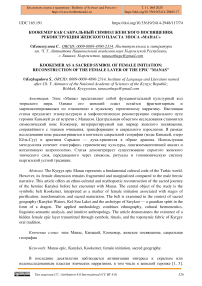

Рисунок 1. Структурная схема пояса Коокемер: передняя панель — символизирует будущее; задняя — охраняет прошлое; завязки — соединение времён в сакральное «сейчас»

Рисунок 2. Ручной пояс Коокемер: треугольник вниз — женское начало; фартук — охранение сакрального лона; бусины — обереги для кут (жизненной силы)

В кыргызской культуре слово не просто обозначает предмет или явление, а является картой сакрального опыта, несущей в себе символический, мифопоэтический и обрядовый смысл. Особенно это касается слов, связанных с обрядами посвящения, инициации и перехода — таких как Коокемер и Сарыкоо. Само слово Коокемер — это сложносоставное образование, в кыргызском языке слово «коо» может означать и ложбину, впадину, как углубление, отсылая к женскому лону как вместилищу жизни, это архетипическое поле потенциальности и «кемер» (пояс, охват, защита) — это мифопоэтическая формула, несущая ритуальное значение — сосуд сакральной силы, концентратор девичьей энергии.

Рисунок 3. Эскиз ритуального костюма с поясом Коокемер

Рисунок 4. Портрет Санирабийге с поясом Коокемер

С лингвистической точки зрения, Сарыкоо происходит от «сары» (светлый, солнечный) и «коо» (глубина, вместилище). Это имя духа-хранителя женской силы, символизирующее сакральное пространство женского перехода. В этом образе соединяются свет и глубина, высота и лоно, небесное знание и водная память.

И Коокемер, и Сарыкоо — это не просто лексемы, а мифо-ритуальные формулы, несущие в себе культурную память. Они выступают как языковые сосуды сакрального знания, в которых соединяются телесное, духовное и космогоническое. Их разбор подтверждает, что внутри эпоса и устной традиции скрыт особый лингвистический слой, раскрывающий женский эпический пласт через структуру слов, топонимов, символов и образов. Анализ показал, что: Коокемер выполняет роль сакрального маркера инициации; топонимы (Каныкей-Суу, Кель-Суу) — геомифы женского пути; Сарыкоо — архетипический дух-хранитель, неописанный в каноне, но присутствующий в сакральной традиции; женский эпический пласт реконструирован как поэтическая и символическая структура.

Пояс Коокемер выступает как ключ к восстановлению женской линии эпоса. Его лингвосемантика, мифологемы и визуальная реконструкция открывают сакральный слой культуры. Каныкей предстает не только как жена героя, но как носительница кода женского света и силы. Дух Сарыкоо трактуется как женский чилтен — духовный покровитель, сопровождающий героиню в момент перехода, трансформации и сакральной защиты. В традиции кыргызского эпоса чилтен (от перс. «сорок тел») — это невидимые духи-хранители, стоящие за спиной героев, дарующие силу и защиту. Если в мужском эпосе они сопровождают Манаса и его сподвижников, то в рамках женского пласта возможно говорить о женском чилтене, охраняющем линию рода, света и земли.

Исследования Н. Х. Бекмухамедовой (1997) сыграли важную роль в формировании подхода к женским образам в эпосе «Манас» [1]. Её работа анализирует фигуры женщин в их типологическом многообразии — как матерей, жён, помощниц, ведуний — в рамках мужского героического нарратива. Особое внимание уделено Каныкей как образу жены и матери, носительнице интуиции и родовой мудрости. Однако путь Каныкей до встречи с Манасом, равно как и сакральные символы девичьей силы, остаются вне поля зрения. Типология женских функций не охватывает пространство доэпического становления героини, которое сохраняется в мифологических слоях устной традиции. Настоящая работа предлагает расширение этого подхода за счёт реконструкции того, что можно назвать “эпической лакуной” — символически присутствующего, но не проговорённого в тексте эпоса фрагмента женской истории. Эта «лакуна» обнаруживается через ритуал, сакральные топонимы, лингвистические коды и культурные символы. Понятие «эпическая лакуна» вводится как метод описания внекадровых сюжетов, сохранившихся в культурной памяти, но отсутствующих в нарративной структуре эпоса.

Коокемер вводится как ритуальный маркер девичьего перехода, не описанный в эпосе, но зафиксированный в этнографических источниках и символическом коде. Сарыкоо, в свою очередь, выступает как дух женского света, связанный с сакральной географией и внутренним становлением. Таким образом, наряду с типологическим анализом образов в эпосе, выстраивается реконструктивная модель женского эпического пласта, в которой голос и путь женщины восстанавливаются через обряды, топонимическую систему и символы силы. Реконструкция символа пояса Коокемер как сакрального объекта женской инициации позволяет по-новому взглянуть на эпос «Манас» — с акцентом на женское тело как сосуд силы, слово как код памяти, ритуал как форму перехода. Через образы Каныкей, Сарыкоо и Коокемер раскрывается ранее не артикулированная, но глубоко укоренённая структура женского эпического опыта, хранимая в устной традиции, сакральной географии и символических объектах силы.

Введённое понятие «эпическая лакуна» обозначает недостающие, но символически присутствующие в культуре фрагменты женского пути, которые не вошли в текст эпоса, но продолжают существовать в ритуале, языке и пространстве. Такой подход позволяет не только восполнить исследовательский пробел, но и переосмыслить эпическую традицию как двухполюсную систему, где женская линия является не вторичной, а самостоятельной носительницей сакрального знания и силы рода.

Настоящая работа закладывает основу для дальнейшего исследования женской героики, сакральных архетипов, визуальной культуры и ритуальной антропологии в

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice Т. 11. №8 2025 тюркском эпосе. Она может быть использована как методологическая модель для расширения эпических исследований в контексте культурной памяти, гендерной семантики и реконструкции утраченных духовных слоёв.