Координационные способности лыжниц-гонщиц, биатлонисток и баскетболисток до и после максимальной велоэргометрической нагрузки

Автор: Гарнов Игорь Олегович, Логинова Татьяна Петровна, Паршукова Ольга Ивановна, Бойко Евгений Рафаилович

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Физиология

Статья в выпуске: 1 т.23, 2023 года.

Бесплатный доступ

Цель: проанализировать влияние максимального велоэргометрического теста (ВЭТ) на КС представительниц различных видов спорта. Материалы и методы. В исследовании приняли участие 13 баскетболисток, 15 лыжниц и 13 биатлонисток. В покое и после ВЭТ проводили координационный тест. Результаты. Выявлены различия антропометрических характеристик между группами атлеток. У баскетболисток время выполнения координационной пробы до ВЭТ было статистически значимо больше, чем у спортсменок зимних циклических видов спорта. Мощность нагрузки при ВЭТ в группах лыжниц и биатлонисток была выше, чем у баскетболисток, что повлияло на показатели кардиореспираторной системы. После проведенной нагрузки у спортсменок зимних видов спорта изменений времени координационного теста не обнаружено, у баскетболисток наблюдалась тенденция к снижению. Заключение. У спортсменок зимних видов спорта до выполнения ВЭТ отмечена более совершенная регуляция движений при выполнении координационного теста (КТ), в отличие от баскетболисток, что, вероятно, связано со спецификой вида спорта. Максимальная нагрузка не оказала статистически значимого влияния на время выполнения КТ.

Координация, максимальный велоэргометрический тест, циклические и игровые виды спорта

Короткий адрес: https://sciup.org/147240424

IDR: 147240424 | УДК: 612.062 | DOI: 10.14529/hsm230109

Текст научной статьи Координационные способности лыжниц-гонщиц, биатлонисток и баскетболисток до и после максимальной велоэргометрической нагрузки

I.O. Garnov, ,

T.P. Loginova, ,

О.I. Parshukova, ,

E.R. Boyko, ,

Введение. Развитие и совершенствование КС спортсменок является одной из фундаментальных основ тренировочного процесса (ТП) во многих видах спорта [16]. Координация может влиять на рост соревновательной результативности атлеток различных квалификаций и видов спорта, причем известно, что данное физическое качество является одним из предикторов спортивного успеха [14]. Отдельного внимания заслуживает влияние максимальной физической нагрузки на КС. Сведения о том, что мышечные локомоции разной интенсивности влияют на координацию, противоречивы [2, 7, 9, 11, 14–16]. Утомление мышц может влиять на различные уровни регуляции КС: периферическую проприоцептивную систему, обработку сенсорной ин- формации в центральной нервной системе (ЦНС) и возможность дифференцировать мышечное усилие [7, 16]. Несмотря на эти изменения, спортсменки могут координировать свои движения для поддержания работоспособности [9]. Исследования, оценивающие КС представительниц зимних циклических и игровых видов спорта, а также влияние на них физической нагрузки максимальной мощности, малочисленны. Целью работы явилось определение КС лыжниц-гонщиц, биатлонисток и баскетболисток до и после максимального ВЭТ.

Методы и организация исследования. Обследована 41 спортсменка, они были разделены на три группы: первая – состояла из 13 баскетболисток (одна мастер спорта меж- дународного класса, четыре мастера спорта (МС), восемь кандидатов в мастера спорта (КМС)), возраст 24,0 (16,0; 28,0) года, длина тела 169,0 (165,5; 180,5) см, масса тела 60,0 (57,0; 70,8) кг, индекс массы тела (ИМТ) – 21,7 (20,2; 21,9) м2. Вторая группа – из 15 лыжниц (шесть МС, девять КМС), возраст 19,0 (17,0; 25,0) лет, длина тела 166,0 (164,0; 170,5) см, масса тела 58,3 (55,9; 61,9) кг, ИМТ 20,7 (20,3; 21,8). Третья группа – из 13 КМС по биатлону, возраст 20,0 (18,5; 23,5) лет, длина тела 165,0 (160,5; 168,5) см, масса тела 55,6 (54,9; 59,4) кг, ИМТ 20,9 (20,3; 21,4) м2.

Из спортивных дневников исследуемых и конспектов тренеров получили средние данные о количестве времени, затраченном на учебно-тренировочные занятия (УТЗ) за последнюю неделю – у баскетболисток 24 ч, у лыжниц 40 ч, у биатлонисток 32,5 ч.

Процедура тестирования. Все респондентки заполнили добровольное согласие на обследование, протокол которого одобрен локальным комитетом по этике ИФ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН.

Антропометрическое исследование. У женщин измеряли на медицинском весоростомере массу (кг) и длину тела (см). Индекс массы тела (ИМТ) рассчитывали по формуле Кетле.

Определение физической работоспособности . Для оценки функционального состояния использовали максимальный ВЭТ по протоколу, описанному ранее [11].

Гематологические пробы . Забор крови из пальца выполняли на пороге анаэробного обмена (ПАНО) и в момент завершения теста (ПК пик ), концентрацию лактата в капиллярной крови определяли микрометодом иммуно-ферментного анализа (Sentinel, Италия).

Координационный тест. Использовали разработанный нами КТ [11] в положении сидя непосредственно перед ВЭТ (первый тест) и сразу после него (второй тест).

Статистическая обработка результатов. Для анализа полученных данных использовали программу Statistica 6.0. Проверку на нормальность распределения признаков проводили с помощью критерия Шапиро – Уилкса. Для оценки достоверности различий внутри групп использовался критерий Фридмана, для определения различий между тремя группами – критерий Краскела – Уоллиса, попарное сравнение – с помощью критерия Манна – Уитни. Данные представлены в виде медианы и 25-го и 75-го перцентилей. Уровень значи- мости при проверке статистических гипотез принимался при р < 0,05–0,001.

Результаты. У баскетболисток длина тела была больше, чем у биатлонисток (р < 0,01) и лыжниц (р < 0,05). При ВЭТ мощность нагрузки на ПАНО и в момент максимального потребления кислорода (МПК) и ПК пик в первой группе была меньше (p < 0,05) по сравнению с остальными (см. таблицу). У баскетболисток ЧСС на ПАНО была ниже (p < 0,05), чем в группе биатлонисток, и меньше в момент МПК и ПК пик по сравнению с обеими группами (p < 0,05).

На ПАНО ПК и в момент МПК было ниже (p < 0,05) у баскетболисток в сравнении с другими группами, а при ПК пик было ниже (p < 0,05) только по сравнению с лыжницами (см. таблицу). Лактат на ПАНО у обследованных групп не различался. В момент завершения теста лактат у второй 8,0 (6,7; 10,6) ммоль/л и третьей групп 7,7 (7,2; 8,4) ммоль/л был выше (p < 0,05), чем у баскетболисток 4,5 (4,4; 5,1) ммоль/л.

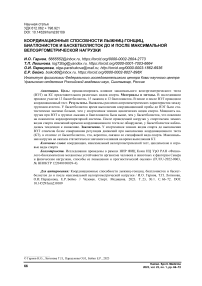

Время выполнения первого КТ у баскетболисток было больше, чем у лыжниц (р < 0,02) и биатлонисток (р < 0,007) (см. pиcунок). После ВЭТ не выявлено статистически значимых различий между группами спортсменок и по сравнению с донагрузочными показателями.

Обсуждение. Антропометрические характеристики исследуемых групп. Они дают важную информацию о биомеханике движений в различных выборках [8]. Максимальная длина тела была у баскетболисток, что является результатом спортивного отбора и спецификой спорта. Однако они имели меньшую длину и массу тела по сравнению с элитными спортсменками [1]. Антропометрические характеристики обследованных лыжниц были близки к данным ведущих спортсменок, а биатлонистки характеризовались меньшей массой тела по сравнению с элитой [1]. Отсутствие статистически значимых различий по ИМТ указывает на то, что все спортсменки были близки по соматотипу.

Функциональное состояние. Мощность выполненной нагрузки на ПАНО в момент МПК и при ПК пик во второй и третьей группах была выше, чем в первой, что повлияло на более высокие значения ЧСС и ПК в эти моменты ВЭТ у спортсменок зимних видов спорта, что отражает специфику ТП. В лыжных гонках и биатлоне основной задачей

Функциональные показатели и уровень лактата в группах спортсменок при велоэргометрическом тестировании

Functional parameters and lactate at the maximal ergometer test in groups

|

Показатели Parameter |

Баскетболистки Basketball players |

Лыжницы Cross-country skiers |

Биатлонистки Biathletes |

|

Мощность нагрузки на ПАНО, Вт W AT, W |

160,0 (120,0; 160,0)*^ |

200,0 (160,0; 220,0)* |

200,0 (160,0; 200,0)^ |

|

Мощность нагрузки в момент МПК, Вт W max , W |

200,0 (160,0; 200,0)*^ |

240,0 (240,0; 280,0)* |

240,0 (220,0; 280,0)^ |

|

Мощность нагрузки в момент завершения теста, Вт W peak , W |

200,0 (200,0; 200,0)*^ |

240,0 (240,0; 280,0)* |

240,0 (220,0; 280,0)^ |

|

ЧСС на ПАНО, уд./мин HR AT , bpm |

138,0 (134,0; 151,0)*^ |

163,0 (143,0; 172,0)* |

158,0 (151,5; 163,0)^ |

|

ЧСС в момент МПК, уд./мин HR max , bpm |

157,0 (152,5; 165,0)*^ |

180,0 (173,0; 186,0)* |

179,0 (169,0; 183,5)^ |

|

ЧСС в момент завершения теста, уд./мин HR peak , bpm |

165,0 (160,0; 173,0)*^ |

180,0 (175,0; 185,0)* |

177,5 (165,0; 181,5)^ |

|

ПК на ПАНО, мл/мин/кг VO 2AT , ml/min/kg |

30,1 (28,6; 32,2)*^ |

38,1 (33,5; 46,7)* |

41,0 (39,7; 42,7)^ |

|

МПК, мл/мин/кг VO 2max , ml/min/kg |

37,4 (36,3; 41,5)*^ |

52,1 (47,4; 53,3)* |

51,0 (46,6; 53,0)^ |

|

ПК пик , мл/мин/кг VO 2peak , ml/min/kg |

35,9 (34,1; 41,5)* |

50,7 (46,6; 52,3)* |

47,8 (44,9; 50,5) |

Примечание. * р < 0,05 – статистическая значимость между группой баскетболисток и лыжниц; ^ р < 0,05 – статистическая значимость между группой баскетболисток и биатлонисток.

Note. * р < 0.05 – statistical significance between basketball players and cross-country skiers; ^ р < 0.05 – statistical significance between basketball players and biathletes.

Время выполнения координационного теста в исследуемых группах Coordination test time in different groups является развитие высокой аэробной мощности [12, 18], тогда как прерывистые и интенсивные ускорения в баскетболе требуют как анаэробного, так и аэробного энергообеспечения [6].

Спортсменки циклических видов закончили ВЭТ на более высоких уровнях лактата по сравнению с баскетболистками, что отражает интенсивность биохимических процессов и коррелирует с мощностью выполненной нагрузки [12]. Скелетные мышцы являются основным «поставщиком» лактата во время физической нагрузки и одним из мест его утилизации [3]. Эти механизмы более выражены у спортсменок, развивающих аэробную мощность, по сравнению с представителями игровых видов спорта.

Межгрупповые характеристики выполнения координационного теста. При локомоциях активируются сложные нервно-мышечные пути, возникающие в коре головного мозга, ведущие к активации мотонейронов спинного мозга [4, 16]. Выявленные различия в показателях КТ перед ВЭТ между группой баскетболисток и спортсменками циклических видов, возможно, связаны с сенсомоторными качествами, присущими их видам спорта. Спортсменки зимних видов испытывают длительные монотонные и интенсивные нагрузки, на них влияют экзогенные факторы, которые не мешают им сохранять динамическое и статическое равновесие при преодолении крутых спусков с виражами на лыжне и концентрацию движений при стрельбе [7]. Баскетбол считается сложнокоординационным видом спорта, где чаще обращают внимание на нахождение мяча, положения игроков на поле и сигналы арбитра [5], т. е. способность к ориентированию в пространстве [16]. Игроки в среднем тратят 34,1 % общего времени игры на бег или прыжки, 56,8 % – на ходьбу и 9,0 % – на остановки [6], выполняя броски в корзину на разных значениях ЧСС. Несмотря на разнообразную локомоторную активность, в отличие от спортсменок циклических видов спорта, КС баскетболисток менее развиты, что подтверждается результатами исследований [5, 10]. Вероятно, у спортсменок циклических видов, по сравнению с баскетболистками, более совершенная регуляция движений, что согласуется и с другими данными [13, 17]. Аэробная работоспособность повышает адаптивный эффект организ- ма, который проявляется в улучшении регуляторной деятельности ЦНС, необходимой для КС в покое [11] и при физической нагрузке: чем выше показатели аэробной и физической работоспособности, тем лучше КС [11, 13, 16]. Биатлонистки и лыжницы тратили больше времени на УТЗ, чем баскетболистки, соответственно на 26,2 % и 40 %, что, вероятно, также могло оказать влияние на выполнение КТ.

Влияние физической нагрузки на выполнение КТ. Одной из вероятных причин полученного нами отсутствия статистически значимых различий у спортсменок до и после физической нагрузки является нестандартная поза (сидя) для исследуемых видов спорта, а также малые выборки. Подобные результаты были получены ранее для мужчин [11]. Зафиксированный центр тяжести тела в положении сидя и выполнение манипуляций нижними и верхними конечностями с визуальным контролем до и после ВЭТ позволили выявить разницу в КС спортсменок циклических и ситуативных видов спорта. Сведений о КС спортсменок в положении сидя до и после физического утомления не найдено.

Важно отметить, что тенденция уменьшения времени КТ в первой группе (см. рисунок) после ВЭТ не достигает уровня статистической значимости (р ˃ 0,18). Если до ВЭТ спортсменки первой группы выполняли КТ статистически значимо хуже, чем спортсменки второй и третьей групп, то после нагрузки различия нивелировались. Причина полученного не ясна, возможно, это специфика вида спорта (баскетбол), либо это особенность выборки или влияние предыдущих физических нагрузок, или существуют другие причины – это остается открытым и представляется поводом для дальнейших исследований.

Заключение. Таким образом, спортсменки зимних видов спорта по сравнению с баскетболистками до ВЭТ характеризовались более совершенной регуляцией координации движений, обусловленной, по-видимому, спортивной специализацией. После выполнения ВЭТ, где представительницы циклических видов спорта отличались от баскетболисток более высоким уровнем показателей физической работоспособности, статистически значимых изменений в КС у лыжниц и биатлонисток не выявлено, у баскетболисток снижение времени выполнения пробы носило характер тенденции. Результаты исследования способствуют расширению знаний об уровне координации движений у спортсменок с различными спортивными локомоторными навыками, уровнем физической работоспособности и могут найти применение в ТП параспорта, технических видов спорта и реабилитации.

Список литературы Координационные способности лыжниц-гонщиц, биатлонисток и баскетболисток до и после максимальной велоэргометрической нагрузки

- Абрамова Т.Ф., Никитина Т.М., Кочеткова Н.И. Лабильные компоненты массы тела – критерии общей физической подготовленности и контроля текущей и долговременной адаптации к тренировочным нагрузкам: метод. рек. М.: ООО «Скайпринт», 2013. 132 с. [Abramova T.F., Nikitina T.M., Kochetkova N.I. Labil’nyye komponenty massy tela – kriterii obshchey fizicheskoy podgotovlennosti i kontrolya tekushchey i dolgovremennoy adaptatsii k trenirovochnym nagruzkam [Labile Components of Body Mass – Criteria for General Physical Fitness and Control of Current and Long-Term Adaptation to Training Loads]. Moscow, OOO Skayprint Publ., 2013. 132 p.]

- Громыко В.Ф., Солдатов О.А., Субботин В.Я. Влияние лыжной гонки на точность стрельбы в биатлоне // Науч.-спортив. вестник. 1987. № 2. С. 16. [Gromyko V.F., Soldatov O.A., Subbotin V.Ya. [Influence of Cross-Country Skiing on Shooting Accuracy in Biathlon]. Nauchno-sportivnyy vestnik [Scientific and Sports Bulletin], 1987, no. 2, p. 16. (in Russ.)]

- Aldeam F., Rachael I., Dilworth L. Overview of Lactate Metabolism and the Implications for Athletes. American Journal of Sports Science and Medicine, 2013, vol. 1, no. 3, pp. 42–46. DOI: 10.12691/ajssm-1-3-3

- Allen D.G., Lamb G.D., Westerblad H. Skeletal Muscle Fatigue: Cellular Mechanisms. Physiology Reviev, 2008, no. 88, pp. 287–332. DOI: 10.1152/physrev.00015.2007

- Bressel E., Yonker J.C., Kras J., Heath E.M. Comparison of Static and Dynamic Balance in Female Collegiate Soccer, Basketball, and Gymnastics Athletes. Journal Athletic Training, 2007, no. 1–3, vol. 42 (1), pp. 42–46.

- Kobayashi Y., Takeuchi T., Hosoi T. et al. Comparison of Aerobic and Anaerobic Power and Leg Strength between Young Distance Runners and Basketball/Soccer Players. Biology of Sport, 2006, vol. 23, no. 3, p. 67.

- Luchsinger H., Sandbakk Ø., Schubert M. et al. Comparison of Frontal Theta Activity During Shooting among Biathletes and Cross-Country Skiers before and after Vigorous Exercise. PLoS ONE, 2006, no. 11 (3). DOI: 10.1371/journal.pone.0150461

- Fields J.B., Metoyer C.J., Casey J.C. et al. Comparison of Body Composition Variables Across a Large Sample of National Collegiate Athletic Association Women Athletes From 6 Competitive Sports. Journal of Strength and Conditioning Research, 2018, vol. 2, no. 9, pp. 2452–2457. DOI: 10.1519/JSC.0000000000002234

- Cowley J.C., Gatesab D.H. Inter-Joint Coordination Changes During and after Muscle Fatigue. Human Movement Science, 2017, vol. 56, no. 12, pp. 109–118. DOI: 10.1016/j.humov.2017.10.015

- Zachopoulou E., Mantis K., Serbezis V. et al. Differentiation of Parameters for Rhythmic Ability Among Young Tennis Players. Basketball Players and Swimmers. European Journal of Physical Education, 2000, vol. 2, no. 5, pp. 220–230. DOI: 10.1080/1740898000050208

- Garnov I.O., Varlamova N.G., Loginova T.P. et al. Effects of the Maximal Bicycle Ergometric Load Test on Coordination Abilities and Functional State of Cross-Country Skiers and Biathletes. Russian Journal of Biomechanics, 2019, vol. 23, no. 2, pp. 174–183. DOI: 10.15593/RZhBiomeh/2019.2.01

- Popov D.V., Missina S.S., Lemesheva Y.S. et al. Final Blood Lactate Concentration After Incremental Test and Aerobic Performance. Human Physiology, 2010, vol. 36, no. 3, pp. 335–341. DOI: 10.1134/S0362119710030138

- Hrysomallis C. Balance Ability and Athletic Performance. Sports Medicine, 2011, no. 41 (3), pp. 221–232. DOI: 0112-1642/11/0003-0221/$49.95/0

- Lephart S.M., Giraldo J.L., Borsa P.A., Fu F.H. Knee Joint Proprioception: A Comparison between Female Intercollegiate Gymnasts and Controls. Knee Surg. Sports Traumatology. Arthroscopy, 1996, no. 4, pp. 121–124. DOI: 10.1007/BF01477265

- Ken Y., Lee T., Hui-Chan W.Y. et al. The Effects of Practicing Sitting Tai Chi on Balance Control and Eye-Hand Coordination in the Older Adults: a Randomized Controlled Trial. Disability and Rehabilitation, 2015, vol. 37, no. 9, pp. 790–794. DOI: 10.3109/09638288.2014.942003

- Lyakh V.I., Sadowski J., Witkowski Z. Development of Coordination Motor Abilities (СMA) in the System of Long-Term Preparation of Athletes. Polish Journal of Sport and Tourism, 2011, no. 3, p. 187. DOI: 10.2478/v10197-011-0014-6

- Schmit J.M., Regis D.I., Riley M.A. Dynamic Patterns of Postural Sway in Ballet Dancers and Track Athletes. Experemental Brain Resourse, 2005, vol. 163, p. 370. DOI: 10.1007/s00221-004-2185-6

- Sandbakk Ø., Hegge Аnn M., Losnegard T. et al. The Physiological Capacity of the World’s Highest Ranked Female Cross-Country Skiers. Medicine Science Sports Exercice, 2016, no. 48 (6), pp. 1091–1100. DOI: 10.1249/MSS.0000000000000862