Копейный наконечник с s-образными "отрожками" из Сузунского района Новосибирской области

Автор: Бобров Леонид Александрович, Филиппович Юрий Александрович

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Этнография народов Евразии

Статья в выпуске: 3 т.14, 2015 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается копейный наконечник, происходящий из числа случайных находок с территории Сузунского района Новосибирской области. Он снабжен треугольным в сечении пером удлиненно-ромбической формы, S-образным «отрожком» на вытянутой уплощенной шейке и конической, частично разомкнутой по шву втулкой. На основе анализа конструкции и системы оформления установлено, что образцом для кузнецов, изготовивших данный наконечник, послужили русские рогатины XVI-XVII вв. Характерным элементом конструкции рогатин российского производства данного периода были кольцевидные «отрожки», выполнявшие роль ограничителя, не позволявшего перу наконечника входить в тело противника слишком глубоко, что затрудняло бы его последующее извлечение. В XVII - первой половине XVIII в. наконечники подобной конструкции были широко распространены среди русского и аборигенного населения таежного и лесостепного Зауралья. Необычное украшение в виде «отрожков» привлекло внимание тюркских и монгольских кочевников, которые стали снабжать ими наконечники рогатин, копий и пик собственного производства. Ближайшие аналоги наконечника из Сузунского района Новосибирской области происходят с территории Алтайского края. Особенности конструкции и оформления наконечников данной серии указывают на то, что они не были ввезены в Сибирь с территории европейской России, а были изготовлены местными мастерами из числа русских мигрантов или аборигенного населения. Наиболее вероятно, что рассматриваемый наконечник был выкован русскими, тюркскими или ойратскими оружейниками Южной Сибири в XVII - первой половине XVIII в.

Южная сибирь, длиннодревковое оружие, копья, рогатины, наконечники с "отрожками"

Короткий адрес: https://sciup.org/147219308

IDR: 147219308 | УДК: 903.22

Текст научной статьи Копейный наконечник с s-образными "отрожками" из Сузунского района Новосибирской области

Комплекс вооружения народов Сибири и Центральной Азии Средневековья и раннего Нового времени изучен весьма неравномерно. Так, если луки, стрелы, колчаны, палаши, сабли, панцири, шлемы воинов региона исследуются давно и плодотворно, то колющее длиннодревковое оружие изучено в значительно меньшей степени. Это обусловлено тем обстоятельством, что около половины копейных наконечников, дошедших до нашего времени, происходит не из закрытых археологических комплексов, а из числа случайных находок. Некоторые разновидности копий, пик и рогатин продолжали воспроизводиться оружейниками региона на протяжении длительного исторического периода, что затрудняет локализацию времени их изготовления и атрибуцию. В данной связи важным направлением современных научных исследований является публикация эталонных образцов длин-нодревкового оружия, которые могут послужить основой для датировки копейных наконечников из числа случайных находок

∗ Исследование проведено в рамках базовой части государственного задания в сфере научной деятельности (проект № 2718).

Бобров Л. А. , Филиппович Ю. А . Копейный наконечник с S-образными «отрожками» из Сузунского района Новосибирской области // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2015. Т. 14, вып. 3: Археология и этнография. С. 93–99.

ISSN 1818-7919

Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2015. Том 14, выпуск 3: Археология и этнография

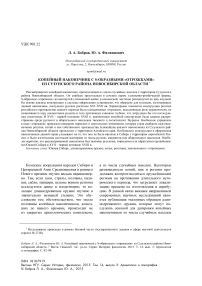

Копейный наконечник с «отрожками» с территории Сузунского района Новосибирской области (фото Ю. А. Филипповича)

с территории Сибири и Центральной Азии рассматриваемого исторического периода.

В Сузунском районе Новосибирской области, в окрестностях районного центра Су-зун 1, был обнаружен наконечник копья, конструкция и система оформления которого имеют существенные отличия от типичных образцов длиннодревкового оружия народов Центральной Азии и Южной Сибири Средневековья. В настоящее время находка хранится в одной из частных российских коллекций. Поскольку ранее сведения о данном наконечнике не публиковались, целью настоящей статьи является введение в научный оборот материалов, связанных с «сузунским копьем», а также его датировка и атрибуция.

По материалу изготовления наконечник может быть отнесен к классу железных, по способу насада на древко – к отделу втульча-тых, по сечению пера – к группе треугольных, по форме пера – к типу удлиненноромбических. На основании особенностей оформления рассматриваемый экземпляр может быть определен как наконечник с треугольным в сечении удлиненно-ромбическим пером, конической, частично разомкнутой втулкой и S-образными «отрожками» (см. рисунок).

Общая длина предмета 26,3 см. Лицевая сторона удлиненно-ромбического пера (длина 12, ширина 3,0, толщина 0,2–0,6 см) уплощенная (см. рисунок, 1 – 2 ). Тыльная сторона пера снабжена продольным ребром жесткости (см. рисунок, 3 ). Перо переходит в вытянутую прямоугольную в сечении шейку (ширина 2,0 см). Длина конической втулки достигает 14,3, диаметр 3,5, толщина стенок около 0,15–0,2 см. На лицевой стороне втулки проделано сквозное отверстие прямоугольной формы (0,7 × 0,5 см), в которое вбивался гвоздь, фиксировавший наконечник на деревянном древке (см. рисунок, 1 ). Сведенный конус втулки на ее тыльной стороне частично разомкнут по шву (см. рисунок, 3 ). На боковых сторонах втулки имеются незначительные повреждения и следы ржавчины. Наиболее ярким элементом оформления наконечника являются кольцевидные завитки на его шейке – так называемые «отрожки». Данный элемент на левой стороне наконечника (правый не сохранился) представляет собой железный прут, скрученный в сложную фигуру S-образной формы (см. рисунок, 1 , 3 ). Изгибы прута образуют два отверстия: верхнее – каплевидное (1,4 × 0,4 см) и нижнее – круглое (диаметр 0,5 см). Ширина «отрожка» по горизонтали 2,8, высота по вертикали 0,9, толщина 0,7 см. Общий вес наконечника 298 г.

Рассматриваемый образец длиннодрев-кового оружия может быть датирован и атрибутирован на основе анализа конструкции и системы оформления его элементов.

Копейные наконечники с треугольным в сечении пером удлиненно-ромбической формы, в целом, не характерны для степной полосы Евразии раннего и развитого Средневековья, а их находки, датированные данными историческими периодами, единичны [Горелик, 2002. С. 66. Рис. 22; Горбунов, 2006. С. 188, 13, 14; Кочкаров, 2008. С. 150. Рис. 2]. Рост популярности оружия подобного типа пришелся на позднее Средневековье и раннее Новое время [Бобров и др., 2014. С. 119]. К этим же историческим периодам относится и большинство находок наконечников, снабженных полуразомкну-тыми коническими втулками.

Главным датирующим признаком копья с территории Сузунского района Новосибирской области являются кольцевидные завитки на шейке наконечника, известные в российском оружиеведении под названием «отрожки» [Городцов, 1913. С. 14; Двуре-ченский, 2008. С. 81; Бобров и др., 2014. С. 119]. Данный конструктивный элемент является региональным вариантом так называемых «крыльев» или «крылец» (нем. Knebelspieß) на европейском длиннодревко-вом оружии Средневековья. «Крыльца» представляли собой более или менее ярко выраженную железную крестовину, расположенную перпендикулярно древку копья между пером и втулкой [Бехайм, 1995. С. 228– 230, 232. Рис. 357]. По своему функциональному назначению «крыльца» выполняли роль ограничителя, который не позволял наконечнику проникать в тело жертвы слишком глубоко, что затруднило бы его последующее извлечение.

В отличие от своих европейских прототипов, концы ограничителя на изделиях российского производства обычно загибались в сторону втулки, образуя разомкнутое (значительно реже – сомкнутое) кольцо – «отрожки» [Городцов, 1913. С. 14–16; Дву-реченский, 2008. С. 81, 484, 488, 489]. Данный элемент появился на русских наконечниках еще в XVI в., но по-настоящему широкое распространение получил только в следующем столетии. Интересно, что кольцевидными завитками снабжались далеко не все разновидности русского длиннодревко-вого оружия. Так, например, кавалерийские копья и пики украшались ими лишь в исключительных случаях. Зато «отрожки» стали типичным элементом оформления знаменитых русских «рогатин» – весьма грозного и эффективного колющего оружия.

Отличительными особенностями российских рогатин XVII в. были тяжелые наконечники с широким уплощенным или граненым пером листовидной формы и массивной втулкой большого диаметра [Государева Оружейная палата, 2002. С. 202, 203]. Вещественные материалы свидетельствуют, что «отрожками» снабжались более половины всех рогатин российского производства XVII в. [Городцов, 1913. С. 14–18; Двуре-ченский, 2008. С. 78–82, 484–496]. Стандартная длина наконечников русских рога- тин с отрожками составляла 24,0–48,5 см, ширина пера достигала 4,0–7,7 см (в большинстве случаев перо рогатины значительно шире диаметра ее втулки). Наконечники насаживались на относительно короткое, но мощное деревянное древко. Использовались рогатины как на охоте, так и в ходе боевых действий, преимущественно в пешем строю.

В Сибирь рогатины с «отрожками» попали, вероятно, уже в конце XVI в., с первыми отрядами казаков и служилых людей. Наряду с копьями и пиками, они играли исключительно важную роль в оружейном комплексе русских землепроходцев, что подтверждается материалами письменных и изобразительных источников. Сочетание интенсивной ружейной стрельбы и последующего удара пеших копейщиков нередко решало участь всего сражения 2. Численность копейщиков в отрядах русских землепроходцев могла быть весьма значительной – 80 % и более от личного состава служилых 3. Оружие на длинном древке было необходимо русским воинам, как для ведения рукопашных схваток с таежными охотниками, так и для борьбы с многочисленной и хорошо вооруженной конницей кочевников Южной Сибири и Центральной Азии [Бобров и др., 2014].

Чтобы обеспечить своих подчиненных столь востребованным оружием, сибирские воеводы регулярно пополняли городские арсеналы копьями, пиками и рогатинами, которые затем выдавались казакам и стрельцам для несения различных «государевых слу- жеб» 4. Кроме того, некоторое количество длиннодревкового колющего и рубящего оружия входило в состав личного имущества детей боярских, стрельцов и казаков на правах частной собственности.

Высокая потребность в длиннодревковом оружии вынудила сибирские власти пойти на экстраординарные снабженческие решения. Как правило, необходимое вооружение ввозилось в Зауралье с территории европейской России или приобреталось у местного населения, однако для копий, рогатин и пик было сделано исключение. Их начали массово изготавливать непосредственно в сибирских городах и острогах. Причем по мере необходимости металлическое сырье, выделенное для изготовления наконечников, могли пересылать из одного города в другой 5. Можно предполагать, что наряду с другими образцами русские кузнецы Зауралья ковали и рогатины с «отрожками» столь популярные у их коллег из метрополии.

Таким образом, конструкция и система оформления наконечника из Сузунского района позволяет датировать его поздним Средневековьем и ранним Новым временем. Наличие «отрожков» указывает на знакомство мастера с изделиями кузнецов Московского государства, а с учетом места находки копья, очерчивает возможную нижнюю границу его изготовления: конец XVI – первая половина XVII в. Однако сам факт наличия «отрожков» на наконечнике еще не означает, что его автором был именно русский оружейник.

Дело в том, что оригинальное кольцевидное украшение на рогатинах служилых людей привлекло внимание тюркских и монгольских кочевников Зауралья. Оно настолько понравилось номадам, что они стали снабжать «отрожками» различных форм и размеров не только местные аналоги рогатин, но и наконечники копий, пик и даже дротиков. Оформительская традиция оказалась весьма устойчивой. Мастера Южной Сибири продолжали воспроизводить «от- рожки» на длиннодревковом оружии собственного производства даже в первой половине XVIII в. Еще дольше данный элемент сохранялся на копьях и рогатинах якутского населения Восточной Сибири. Судя по данным вещественных, изобразительных и письменных источников, копья и рогатины с «отрожками» могли применяться местным населением как на охоте, так и в ходе боевых действий.

Для определения места изготовления су-зунского наконечника был проведен сравнительный анализ его параметров с рогатинами, изготовленными ремесленниками европейской части России. Типологический анализ показал, что от большинства своих «московских» прототипов сузунский наконечник отличается общими размерами, силуэтом, формой и сечением пера, формой шейки и «отрожков», конструкцией втулки. В то же время форма и конструкция пера и втулки сближает его с копьями сибирского и центральноазиатского производства. Это позволяет утверждать, что наконечник не был ввезен в Зауралье с территории метрополии, а был выполнен местными сибирскими мастерами из числа русских переселенцев или аборигенов.

Ближайшим аналогом находки из Сузун-ского района является наконечник, обнаруженный на территории Бийского района Алтайского края. Он имеет схожую форму треугольного в сечении пера на длинной уплощенной шейке и частично разомкнутую коническую втулку [Бобров и др., 2014]. Интересно, что оба наконечника имеют только по одному «отрожку» 6. Главное отличие заключается в форме самого «отрожка». На бийском он закручен в кольцо, а на сузунском загнут в виде сложной S-образной фигуры. Однако общее конструктивное и оформительское сходство наконечников несомненно.

К двум упомянутым выше экземплярам примыкает третий копейный наконечник, также обнаруженный на территории Алтайского края. Здесь мы видим все то же удлиненно-ромбическое (но не треугольное, а линзовидное в сечении) перо на вытянутой уплощенной шейке, частично разомкнутую втулку и закрученные в кольцо «отрожки».

Находка трех схожих по конструкции и системе оформления наконечников на территории смежных районов юга Западной Сибири позволяет предполагать, что эта разновидность длиннодревкового оружия имела определенное распространение в данном регионе, который на протяжении рассматриваемого периода являлся зоной интенсивных военно-политических, экономических и культурных контактов русского населения с различными тюркскими племенами и монголоязычными ойратами.

На основании комплексного анализа источников представляется возможным предложить две версии происхождения копья из Сузунского района Новосибирской области. Согласно первой, оно могло быть изготовлено мастерами одного из городов Западной Сибири, в качестве боевого и охотничьего оружия для нужд служилого или податного русскоязычного населения региона. Согласно второй версии, копье было выковано тюркскими или ойратскими оружейниками по образцу русских рогатин. Учитывая особенности отделки наконечника, вторая версия представляется наиболее правдоподобной. Кроме того, она объясняет сложную форму «отрожка», который мог использоваться кочевниками не только в качестве ограничителя, но и как фиксатор для подвешивания волосяных или матерчатых бунчуков и значков. В обоих случаях время изготовления наконечника можно локализовать XVII – первой половиной XVIII в.

Список литературы Копейный наконечник с s-образными "отрожками" из Сузунского района Новосибирской области

- Ахметжан К. С. Этнография традиционного вооружения казахов. Алматы: Алматыкитап, 2007. 216 с.

- Багрин Е. А. Военное дело русских на восточном пограничье России в XVII в.: тактика и вооружение служилых людей в Прибайкалье, Забайкалье и Приамурье. СПб.: Нестор-История, 2013. 288 с.

- Бехайм В. Энциклопедия оружия. СПб.: Санкт-Петербургоркестр, 1995. 576 с.

- Бобров Л. А., Худяков Ю. С., Филиппович А. Ю. Новая находка копейного наконечника с «отрожками» на территории Южной Сибири//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2014. Т. 20. С. 118-120.

- Горбунов В. В. Военное дело населения Алтая в III-XIV вв. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2006. Ч. 2: Наступательное вооружение (оружие). 232 с.

- Горелик М. В. Армии монголо-татар X-XIV вв. Воинское искусство, снаряжение, оружие. М.: ООО Восточный горизонт, 2002. 84 с.

- Городцов В. А. Описание холодного оружия Исторического музея//Труды Исторического музея. М.: Синодальная типография, 1913. 38 с.

- Государева Оружейная палата. СПб.: Атлант, 2002. 408 с.

- Двуреченский О. В. Холодное наступательное вооружение Московского государства (конец XV -начало XVII века): Дис. … канд. ист. наук. СПб., 2008. 649 с.

- Кочкаров У. Ю. Вооружение воинов Северо-Западного Предкавказья VIII-XIV вв. (оружие ближнего боя). М.: ТАУС, 2008. 176 с.