Корейская пейзажная живопись «Ученых-литераторов» (Мунинхва)

Автор: Гутарева Юлия Ивановна

Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana

Рубрика: Мир художественной культуры

Статья в выпуске: 2 (27), 2013 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается корейская средневековая живопись «ученых-литераторов» (кор. мунинхва), сложившаяся под влиянием традиций китайской живописи вэньжэньхуа или «живописи интеллектуалов». Она сумела развиться в яркое художественное явление с самобытными чертами, занимающее важное место в искусстве Кореи. Прослеживается история направления от его возникновения в XV в. до полного расцвета в XIX в.

Вэньжэньхуа, живопись "художников-литераторов", мунинхва, намчонхва, "художники-интеллектуалы", "художники-профессионалы", южная школа живописи

Короткий адрес: https://sciup.org/14031524

IDR: 14031524 | УДК: 75.03(519)

Текст научной статьи Корейская пейзажная живопись «Ученых-литераторов» (Мунинхва)

Terra Humana

Корейская живопись «ученых-литераторов» (кор. мунинхва ), получившая широкое распространение в средневековом искусстве Кореи, сложилась под влиянием одного из ведущих направлений в китайской классической живописи – вэньжэньхуа или «живописи интеллектуалов», характеризующейся духовной содержательностью и глубиной идеи. Истоки самого явления традиционно связывают с именем китайского художника Ван Вэя (699–759), сумевшего достичь в своем искусстве идеального слияния поэзии и живописи. Теоретические основы системы художественно-эстетических и этико-философских принципов вэньжэньхуа такие как: «свобода художника, соединенность в его искусстве морали, поэзии, живописи, каллиграфии, стремление к выражению сути изображаемого» [6, с. 17] были заложены великим китайским художником и мыслителем Су Ши (1036–1101).

Разработка и осуществление идеи синтетического единства поэзии, каллиграфии и живописи (кор. сисохва ), как выражение многогранности таланта художника, путь к расширению и углублению содержательности живописи, определили основную линию дальнейшей эволюции «живописи интеллектуалов» в Китае и во многом повлияли на сложение аналогичных направлений в соседних странах: Японии и Кореи.

В Корее художников «ученых-литераторов» традиционно именовали также художниками Южной школы (кор. намчонхва), за активное использование ими живописных техник, отличающихся живым, энергичным штрихом и влажным тушевым размытием, помогающих авторам полнее и многограннее раскрывать свой духовный мир. Блестяще воплощенные в корейских пейзажах позднего Средневековья и живописи «четырёх совершенных» (кор. сагунча), живописные методы Южной школы «позволяли им [художникам Кореи] передавать через привычный мир природных форм более тонкие оттенки чувств» [1, с. 213].

Истоки подразделения дальневосточной классической живописи на два течения: Северное и Южное восходят к китайской живописной традиции, и обусловленное теоретическими трудами Мо Шилуня (?–1587) и Дун Цичана (1555–1636). Сами названия «Южная» и «Северная» школы основывались на аналогичном делении чань-буддизма, произошедшем в Китае в эпоху Тан (618–907): первая проповедовала путь внезапного озарения истиной, вторая исходила из принципа ее постепенного постижения. Считается, что последователей Северной школы отличает стремление к передаче внешней формы изображаемого, достигаемой посредством длительной и упорной работы, тогда как в основе творчества мастеров Южной школы лежит «мудрое вдохновение»: образ рождался спонтанно и строился не на внешнем сходстве с объектом, а на выражении его сущности, открывшейся в сердце художника. Для Северной школы характерна графичность, тщательность деталей, декоративная красочность, для Южной, предпочитающей монохромную или тонированную живопись, – тонкость тональных переходов, живописная мягкость и недосказанность. Художники Южного направления активно использовали для создания живописных эффектов тушевое размытие и точки дянь (модифицированный штрих), благодаря которым они приобрели особые экспрессивные качества. Даже наиболее часто применяемые в «Северной живописи» штрихи цунь, с помощью которых передавалась структура гор, в более поздней живописи «Южной школы» начинают звучать более экспрессивно. «Художники прибегают к живописным техникам концентрированной, мокрой, брызганной туши, в использовании которых проявилось влияние вэньжэньхуа» [4, с. 195].

Первое знакомство корейских художников с отдельными живописными техниками Южной школы произошло еще в начале периода Ранний чосон (конец XIV – середина XVI в.). Подтверждением этому служат три пейзажа из японской коллекции Ямато Бункакан, приписываемые корейским живописцам Со Мунбо ( XV в.), чо Сукчану (XV в.) и И (Ли) чансону (XV в.), исполненные в мягкой тушевой манере, восходящей к творчеству великого китайского художника Ми Фу (1051–1106) и его сына Ми Юженя (1086–1165).

Ранний опыт использования чосонски-ми художниками в пейзажной живописи тушевого размытия Ми иллюстрирует также произведение И (Ли) чонгына (псевдоним Симсу, 1531–?), которое так и называется «Пейзаж в стиле Ми » («Мибобсансудо» ) (пер. пол. XVI в.). По сравнению с тремя предыдущими произведениями пейзаж И чонгына отличается большей воздушностью, живописностью и одухотворенностью, где пятна туши создают особую, наполненную влажным туманом, атмосферу дождливого дня.

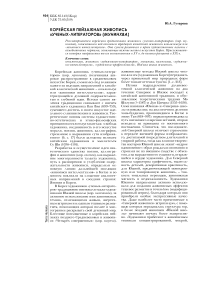

гармоничное воплощение поэзии, каллиграфии и живописи представляет творчество выдающейся корейской поэтессы и художницы Син Саимдан (1504–1551). Сохранилась ширма с пейзажами художницы и каллиграфическими надписями из китайской поэзии (рис. 1, 2).

В ясном небе в солнечном свете – гусь вдалеке.

В бескрайнем море совсем одинокий – парус почти недвижим.

Яркое солнце собралось к закату, смотрю, а в волнах пышно расцвел абрикос!

Ли Бо.

Несмотря на то, что Син Саимдан не является автором текста, «она становится выразителем традиции мунинхва, особенностью которой было стремление передать в рисунке настроение поэтических строк» [7, с. 200].

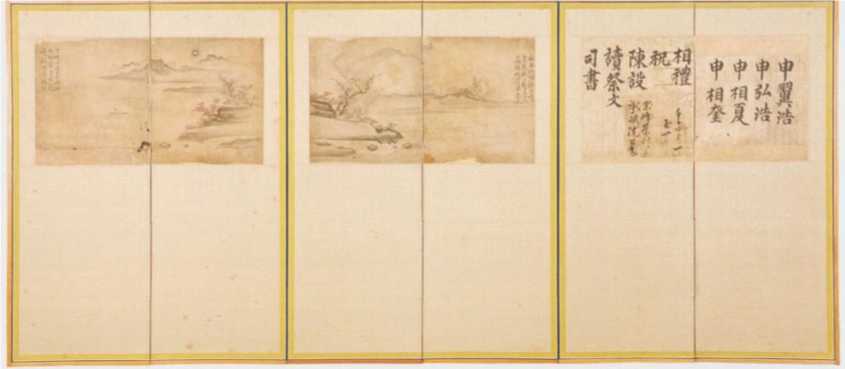

Как искусный «художник-дилетант» прославился чосонский принц Инпён (И (Ли) Ё, 1622–1658). его пейзаж, вписанный в формат веера, из собрания Национального Музея Сеульского Университета (рис. 3) передающий состояние умиротворения, спокойствия природы и тишины, отчет- ливо выражает те эстетические ценности живописи «художников-литераторов», которые так высоко ценились её исполните- лями.

Восходящие к сунскому идеалу творчества «художников-интеллектуалов» данные пейзажи корейских художников, заложили традиции и способствовали возрастанию популярности живописи мунинхва в корейском средневековом пейзаже. Однако, несмотря на тот факт, что отдельные стилистические компоненты живописи Южной школы Китая проникают в корейское искусство еще в эпоху раннего Средневековья, расцвет и полное утверждение его в среде корейских живописцев происходит лишь с началом XVIII в. Ведущий исследователь в области корейской живописи Ан Хвичжун связывает это с «главной характерной особенностью корейского искусства, проявляющейся в традиционализме и консерватизме» [8, с. 71]. Считая, что требуется долгое время для усвоения, принятия и переработки, хотя и достаточно близкого, но все же иностранного стиля живописи, каким является Южная школа живописи Китая для Корейского государства1.

Быстро растущую популярность нового направления мунинхва в эпоху Поздний чосон (XVIII – сер. XIX в.) исследователи традиционно связывают с проникновением на территорию Корейского полуострова печатных китайских трактатов по теории живописи, таких как: «Советы мастера гу» ( Гуши хуапу ) гу Бина, «Руководство по живописи Танской поэзии» ( Танши хуапу), сборник гравюр «Собрание почтовой бумаги из мастерской «Десяти бамбуков» ( Шичжучжай цзяньпу ), составленный Ху чжэн-янем и подробно иллюстрированное издание «Слово о живописи из Сада с горчичное зерно» ( Цзецзы юань хуачжань ), содержащее большое количество разнообразных живописных композиций известных китайских художников. Эти произведения с репродукциями китайских мастеров направления вэньжэнь-хуа , выполненные в стиле Южной школы Китая, оказывают существенное влияние на мировоззрение чосонских художников и способствуют утверждению нового живописного направления в корейской живописи [9, с. 180–181].

Мягкое тушевое размытие, характерное для школы Ми , лапидарность и эскизность, восходящая к творчеству ведущих китайских «художников-интеллектуалов» Ни Цза-ня (1301–1374) и Хуан гунвана (1269–1354), характеризующие стиль Э-Хван (корейское произношение стиля Ни-Хуан ), составили

Общество

основу корейской живописи мунинхва эпохи Позднего Средневековья.

Одним из первых опытов использования стиля знаменитого китайского мастера Южной школы Хуан гунвана (1269–1354) можно обнаружить в творчестве корейского художника И (Ли) Ёнъюна (1561–1611). В его «Пейзаже вслед за Хуан гунваном» («Панхвангонмансансудо» ), отчетливо прослеживается влияние известного юаньско-

Terra Humana

го мастера, читающееся, прежде всего, в особых штрихах пимацунь 2 для изображения горных поверхностей и характерной точечной манеры дянь .

Работающие в стиле великих китайских мастеров и перенимающие их художественные идеи, корейские живописцы, однако, не слепо копировали их произведения, а развивали свою индивидуальность, вырабатывая собственные художественные приемы. Виртуозной манерой письма тушью в стиле намчонхва , отличался корейский пейзажист И (Ли) чон (Наон, 1578–1607), сумевший творчески трансформировать в своих пейзажах китайский стиль Южной школы минского периода. Несколько его альбомных листов из собрания Национального Музея Кореи, выполненные одним ударом широкой кисти, обнаруживают «экспрессивность, достигшую своего крайнего предела в попытках передачи художником своих чувств» [10, с. 130].

Необходимо отметить, что более поздняя корейская имитация мастеров Южной школы Китая отличается энергичным характером, что проявляется в характерном композиционном построении, насыщенной тональной гамме и смелых размывах туши. здесь уже наблюдается больше свободы и смелости в проявлении личности автора.

Так, ведущие чосонские «художники-литераторы» XVIII в.: Хо Пил (1709–1761), И (Ли) Инсан (1710–1760), И (Ли) Юнъён (1714–1759), Сим Сачон (1707–1769), а также одаренный поэт, мыслитель и влиятельный критик Кан Сэхван (1713–1791) довольно успешно творчески интерпретировали стили китайских «художников-литераторов» и создавали уникальные пейзажные композиции, обнаруживая талант в смелом претворении и адаптации новых живописных приемов китайской Южной школы.

Оставаясь объективными, хотелось бы отметить тот факт, что нередко чосонские живописцы концентрировали свое внимание только на освоении набора стилистических компонентов и формальных приемов монохромной живописи тушью, «а не на постижении поэтики их творческого метода, который изначально позициониро- вался как противоположный методу тех, для кого живопись была “ремеслом”» [3, с. 68]. Такие придворные художники как Ю Сул (1827–1873), И (Ли) Ханчол (1808–1880), Ан чунсик (1861–1919) и другие использовали в своем художественном творчестве стиль Южной школы просто как альтернативный стиль, не углубляясь в идейное содержание, заимствуя лишь композиционные приемы и технику письма тушью. Это шло в разрез с принципиальным дилетантизмом китайских художников группы вэньжэньхуа, который опирался на представление о том, что только творящие по вдохновению люди высокой духовной культуры могут передать в живописи скрытую сущность явлений мира, тогда как работающие по заказу профессиональные мастера остаются на уровне грубых ремесленников. «Такая практика поверхностного использования живописных техник «художников-интеллектуалов» нередко приводила к потере понимания его истинной цели и идеологической составляющей» [9, с. 187]. Многие корейские исследователи связывают это, прежде всего, с тем фактом, что процесс заимствования китайского стиля «художников-литераторов» в период Поздний чосон в большей степени проходил под влиянием печатных репродукций известных китайских мастеров Южной школы, нежели их оригинальных произведений.

главная особенность развития живописного направления мунинхва в Корее и заключается в том, что оно охватывает не только представителей «живописи образованных людей» ( мунин ), но и «художников-профессионалов» ( хвавон ), которые часто следовали данному направлению в своем творчестве, заимствуя только технические средства без раскрытия внутренней духовной идеи произведения. С развитием стиля мунинхва размывание границ между «художниками-дилетантами» и «художниками-профессионалами» в корейском искусстве становилось все более очевидным и «произведения художников обоих направлений часто мало отличались друг от друга» [2, с. 159].

Тем более ценным и значительным событием для развития корейской живописи в завершающий период чосон (ок. 1850–1910) является фигура Ким чонхи (псевдоним чхуса, Вандан, 1786–1856). Он был известным общественным деятелем и незаурядным мыслителем, преуспевшим в поэзии, эпиграфике, текстологии, ставший основателем одного их самых оригинальных стилей каллиграфии периода чосон, названный по его псевдониму Чхуса чэ («Стиль чхуса») и безусловным автори-

Рис. 1. Шестистворчатая ширма с пейзажами Син Саимдан (1504–1551). Национальный музей Кореи, Сеул.

Рис. 3. И (Ли) Ё, 1622–1658). Пейзаж на веере. Первая половина XVII в. Веер, тушь, минеральные краски. 15,6 × 28,8 см. Музей Сеульского Национального Университета, Сеул.

Рис. 2. Син Саимдан (1504–1551). Пейзаж (на ширме). XVI в. Бумага, цветная тушь. 34,5 × 63,3 см.

Национальный музей Кореи, Сеул.

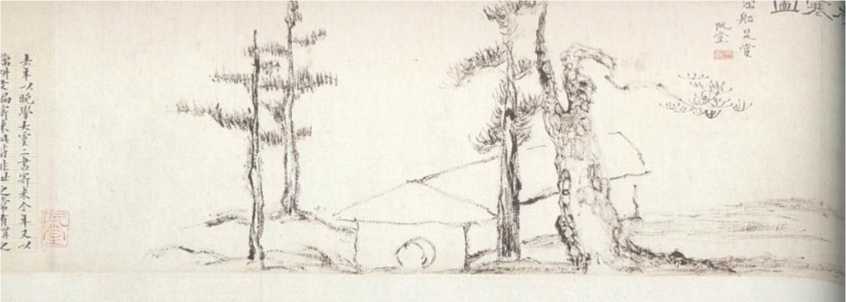

Рис. 4. Ким Чонхи (1786–1856). Зимний пейзаж (Сехандо). 1844 г.

Бумага, тушь. 23 × 69,2 см. Частная коллекция. Республика Корея.

Общество

тетом для корейских художников направления мунинхва.

В творчестве этого великого мастера корейская Южная школа «художников-литераторов», безусловно, обнаруживает высший пик своего развития. «Произведения Ким чонхи позволяют составить представление о подлинном облике живописи му-нинхва» [7, с. 40], а его знаменитый «зимний пейзаж» («Сехандо») (рис. 4) может быть рас- смотрен как квинтэссенция этого живописного направления. В композицию свитка включаются строки из «Бесед и суждений» («Луньюй») Конфуция: «Когда приходят холода, сосна и кипарис блекнут последними». Время создания произведения совпадает с годами изгнания автора на остров чэчудо у южных берегов Корейского полуострова и его упоминания сосны и кипариса как символов мужества и устойчивости перед гнетом бедствий и потрясений, звучат здесь не случайно. Работа характеризуются аскетической композицией и простым сюжетом с тенденцией к выделению внутренней духовной идеи. Лаконичное изображение деревьев и жилища исполнено в манере «сухой кистью» и строится на простых графических линиях. Стиль каллиграфии выполнен в его индивидуальном, присущем Ким чонхи, характерном стиле. Произведение глубоко символично по содержанию, с подробной надписью автора, раскрывающей замысел произведения, оно синтетич- но объединяет каллиграфию и живопись, что является основным в живописи «художников-литераторов» [10, с. 265].

Творчество Ким чонхи и его философские взгляды оказали существенное влияние не только на художников его круга: Хо Рёна (Сочхи, 1809–1892), чо Хирёна (1789– 1866) и чон ги (1825–1854), но также опосредованно повлияли на сложение творческой манеры Ми чэгвана (1783–1832), чон Суёна (1743–1831), И (Ли) Инмуна (1745– 1821), Юн чэхона (1764–?), Ким Сучола (?–?, работал во II пол. XIX в.) и чан Сынопа (1843–1897), которые используя методы Южной школы, создали свои собственные отличительные и характерные стили, впоследствии составившие основу корейской современной монохромной живописи.

Подводя итоги, можно сделать вывод, что хотя направление «художников-литераторов» в Корее развивалось под прямым влиянием Китая, впитывая художественные традиции вэньженьхуа и заимствуя стили известных китайских мастеров Южной школы, оно смогло воплотиться в яркое самобытное художественное явление. Апогея в своем развитии оно достигло в XIX столетии в творчестве Ким чонхи и группы его последователей, занявших центральную позицию в художественной жизни государства чосон, и оставивших значительный след в средневековой живописи стран Дальнего Востока.

Список литературы Корейская пейзажная живопись «Ученых-литераторов» (Мунинхва)

- Виноградова Н.А. Китай. Корея. Япония: образ мира в искусстве. -М.: Прогресс-Традиция, 2010. -288 с.: ил.

- Глухарева О.Н. Искусство Кореи с древнейших времен до конца XIX в. -М: Искусство, 1982. -255 с.: ил.

- Елисеева И.А. Искусство и культура Кореи: Путеводитель по постоянной экспозиции. -М.: Государственный музей Востока, 2010. -160 с.: ил.

- Осенмук В.В. Китайская живопись тушью. Психологические механизмы творческого процесса при создании художественного произведения//В.В. Осенмук. -Искусство Востока. Выпуск 3. Сравнительное изучение традиций/Отв. ред. Т.Е. Морозова. -М.: Издательство ЛКИ, 2008. -С. 194-212.

- Слово о живописи из сада с горчичное зерно/Пер. и комм. Е.В. Завадской. -М.: Изд-во В. Шевчук, 2001. -507 с.: ил.

- Соколов-Ремизов С.Н. Живопись и каллиграфия Китая и Японии на стыке тысячелетий в аспекте футурологических предположений. -М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. -256 с.

- 5000 лет корейского искусства. «Ветер в соснах…». Из Национального музея Кореи: Каталог выставки/Вступ. статья Ан Хвичжун. -СПб.: Издательство Государственного Эрмитажа, 2010. -303 с.: ил.

- Ahn Hwi-joon. A scholar`s art: The Chinese Southern school//Korean cultural heritage. Fine Arts. Volume 1. Edited by Son Chu-Whan. -Seoul: Samsung Moonhwa Painting, 1994. -P. 62-71.

- Yi Song-me. Southern school literati painting of the late Choson Period//The fragrance of ink. Korean literati paintings of the Choson Dynasty (1392-1910) from Korea University Museum. -1996. -P. 117-191.

- Ко Ёнхиэ. Чосон сидэ сансухва. (Пейзажный жанр сансухва («горы-воды») в эпоху Чосон). -Сеул, 2007. -382 с.: ил. (на кор. яз.)