Коренное золотопроявление на "территории" Олега Куваева (север Чукотского нагорья)

Автор: Силаев В.И., Кокин А.В., Филиппов В.Н., Хазов А.Ф., Киселва Д.В., Чередниченко Н.В., Васильев Е.А.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение

Статья в выпуске: 3 т.20, 2021 года.

Бесплатный доступ

Комплексно исследован образец золотоносной кварцевой жилы с Верхне-Ичувеемского рудопроявления, выявленного в триасовом терригенном комплексе на севере Чукотского нагорья - «Территории» Олега Куваева. Валовое содержание золота оценивается в 3-4 г/т. В состав жилы входят кварц, самородное золото, сульфидно-золото-серебряные твердые растворы, алюмоселадонит, алюмо-сульфато-фосфаты Fe-Pb-Mg-Ca состава, апатит, пирит, железо-титановые оксиды, глёт, самородные фазы состава Fe (Ni), Ag-Pb-Bi, Fe-Al-P-S-As, поликомпонентные охры гипергенного происхождения. Самородное золото колеблется от средне- до высокопробного. В составе жилы обнаружены частицы некристаллического органического вещества, близкого по составу органических групп к полисахаридам. Не исключено, что выявленные в золотокварцевой жиле углеродные частицы имеют абиогенную природу и могут быть сопоставлены с абиогенными конденсированными органоидами в продуктах современного вулканизма. Полученные данные позволяют отнести Верхне-Ичувеемское золоторудное проявление к малосульфидной золотокварцевой формации, но с дополнительными признаками золотосеребряной и полиметаллических формаций, что можно расценивать как благоприятную предпосылку для поисков и разведок на «Территории» Олега Куваева не только золото-россыпных, но и золото-коренных месторождений.

Север чукотского нагорья, коренное золотопроявление, самородное золото, сульфидно-золото-серебряные твердые растворы, минералы-спутники эндогенного и вторичного происхождения, абиогенное углеродное вещество

Короткий адрес: https://sciup.org/147246216

IDR: 147246216 | УДК: 553.411.071: | DOI: 10.17072/psu.geol.20.3.250

Текст научной статьи Коренное золотопроявление на "территории" Олега Куваева (север Чукотского нагорья)

Колымско-Чукотская горная область остается крупнейшей по прогнозным ресурсам и добыче золота провинцией в России (Абрамович и др., 1999). Только на притоках р. Колымы было добыто более 2500 т золота, а на арктических приморских равнинах Чукотки уровень годовой добычи такого золота в 1970–1980-е гг. достигал 30–35 т (Агиба- лов, 2019). В настоящее время именно арктическая зона на Северо-Востоке России, включая северную часть Чукотского нагорья, считается последним в России резервуаром крупных золото-россыпных месторождений, включая погребенные россыпи (Волков и др., 2018; Лаломов и др., 2015). Однако действительно надежная реализация такого рода надежд может быть обеспечена не столько поисками и разведками россыпей, сколько зна-

чительным прогрессом в понимания природы первичной золотоносности этой территории и поисками на этой основе коренных источников россыпного золота, масштаб которых, учитывая уникальную продуктивность колымско-чукотских речных россыпей, может оказаться весьма значительным.

Как известно, в период «золотого века» россыпной золотодобычи на рассматриваемой территории такая задача не считалась актуальной, поскольку предполагалось, что богатство россыпей как раз и свидетельствует о практически полной эрозии коренных месторождений. В настоящее же время отсутствие данных о последних представляется лишь результатом геологической недоизу-ченности, например, в Яно-Колымской зоне уже известны более 450 месторождений и рудопроявлений коренного золота, в основном малосульфидной золото-кварцевой формации. Стало также понятно, что уникальная продуктивность золотых россыпей на территории Колымско-Чукотской горной области обусловлено не тотальной эрозией коренных источников, а особым – аккреционным – типом ее геодинамической истории (Соколов, 1992). Рассматриваемая территория, включая и северную часть Чукотского нагорья, представляет собой активную континентальную окраину мелового возраста (Котляр, Русакова, 2004; Березнер, Скрипко, 2016), что и предопределило здесь разнообразную эндогенную рудоносность точно в соответствие с главным металлогеническим принципом Ю.А. Билибина о сомасштабности геологических процессов и эндогенной рудоносно-сти. Становится понятно, что именно исследование коренной золотоносности и может дать новый импульс золотодобычи на традиционно россыпных площадях.

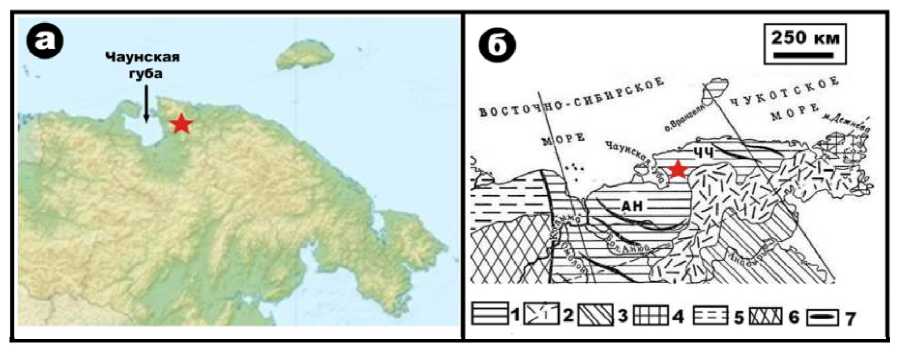

Непосредственным объектом наших исследований стал штуф, отобранный Р.У. Бинеевым на Верхне-Ичувеемском рудо-проявлении из золотоносной кварцевой жилы. Это коренное золотопроявление расположено на западном склоне Ичувеемского хребта (рис. 1), в правом борту реки Средний Ичувеем, ниже по течению которой с конца 1950-х гг. отрабатывались богатые золотые россыпи. Проявление приурочено к нижнетриасовому терригенному комплексу (переслаивание алевролитов и песчаников), который сечется системой золотосодержащих кварцевых жил и прожилок субмеридионального простирания. Первооткрывателями оно было отнесено к эпитермальным без пространственной связи с магматизмом.

Для нас особый интерес Верхне-Ичувеемское золотопроявление представляет в связи с тем, что оно располагается на «Территории» Олега Куваева, который после окончания МГРИ в 1958 г. добился распре-

Рис. 1 . Географическое положение (а) и геотектоническая позиция (б) Верхне-Ичувеемского золотопроявления в рамках Анюйско-Чаунской складчатой области: 1 – Анюйско-Чаунская складчатая система; 2 – Охотско-Чукотский вулканический пояс; 3 – Корякско-Камчатская кайнозойская складчатая область; 4 – Чукотский остаточный массив; 5 – Верхояно-Колымская складчатая система; 6 – Колымский срединный массив; 7 – оси главных складок. Красной звездой отмечено местонахождение исследуемого рудного объекта

Рис. 2 . Золотоискатели: а – Олег Михайлович Куваев (1934–1975) и его «Территория» (автор романа – прототип Сергея Баклакова); б – Николай Ильич Чемоданов (1917–1969), первооткрыватель и лауреат Сталинской (I степени) и Ленинской премий (прототип Ильи Чинкова по прозвищу «Будда»); в – супруги Бинеевы – Галина Вениаминовна (организатор пробирного отдела химической лаборатории в Чаунской ГРЭ и Рифат Умярович (горный инженер-геолог Чаунской ГРЭ).

деления на Чукотку и три года проработал в Чаунском РАЙГРУ. Именно полученный в эти годы опыт и лег в основу бессмертного романа о золотоискателях1 (рис. 2).

Объект и методы исследований

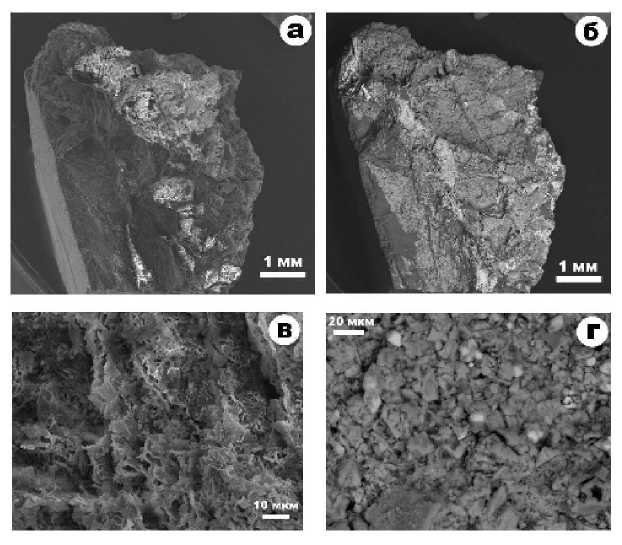

Объектом исследований послужил образец размером 40 × 33 × 27 мм бесцветного на сколе жильного кварца с гнездами крупнокристаллического самородного золота. Размер таких гнезд в плоскости образца варьировал в пределах (6.5 ± 1) × (4.6 ± 1.1) мм. Поверхность штуфа была покрыта темно-серой тонкой коркой неопределенного состава и пятнами буроватых охр размером (6.3 ± 4.5) × (3.5 ± 3) мм (рис. 3).

Исследования образца осуществлялись с использованием фото- и дифрактометрической рентгенометрии (XRD-600 Jeol); рентгенофлюоресцентного анализа (XRD-1800 Shimazu); аналитической сканирующей электронной микроскопии (JSM-6400 Jeol;

TESCAN VEGA3 LMN); масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (NexION 305 Perkin Elmer); инфракрасной (VERTEX-70 c микроскопом HYPERION1000) и рамановской (Renishaw in Via) спектроскопии; изотопной масс-спектрометрии (проточный масс-спектрометр Delta V Avantage и аналитический комплекс Thermo Fisher), газовой пирохроматографии (Цвет-800 с пиролитической приставкой).

Химический и фазовый составы кварцевой жилы

Валовый химический состав золотоносной кварцевой жилы (мас. %): SiO 2 – 96.98; TiO 2 – 0.1; Al 2 O 3 – 1.21; Fe 2 O 3 – 0.23; MnO – 0.03; MgO – 0.13; CaO – 0.62; Na 2 O – 0.18; K 2 O – 0.23; P 2 O 5 – 0.26; PbO – 0.03. Нормативно-минеральный состав (мол. %): кварц – 93.39; альбит – 2.12; слюда – 2.5; железо-титановые оксиды – 0.19; апатит и алюмо-сульфато-фосфаты – 0.72; охры – 1.08. Содержание золота в жиле оценивается в 3–4 г/т.

Рис. 3 . Исследованный образец с Верхне-Ичувеевского золотопроявления, стрелками показаны гнездообразная вкрапленность самородного золота (Au) и пленки поликомпонетных охристых образований (охры)

Слюда в исследованном образце представлена довольно типичным алюмоселадонитом (табл. 1), что характерно для эндогенных обстановок.

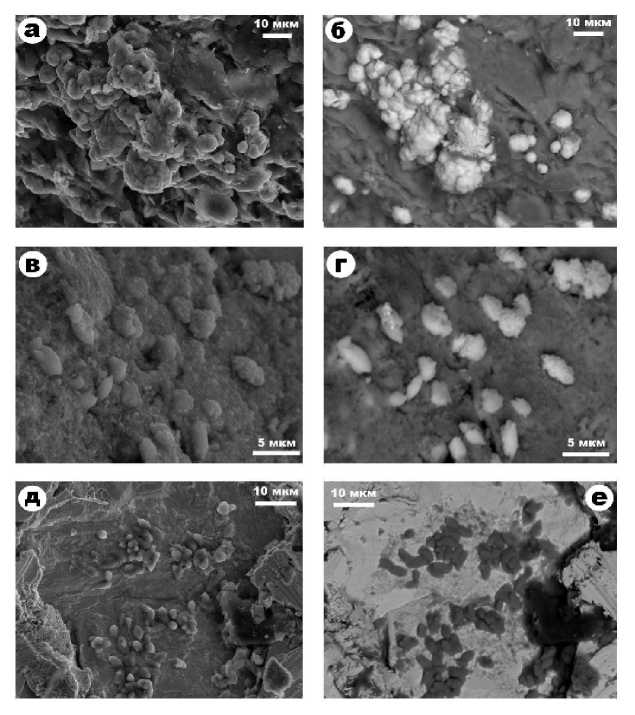

Важной примесью к кварцу выступают поликомпонентные (Pb-Fe-Zn-Ca-Mg-K) алюмо-сульфато-фосфаты, образующие в жиле рассеянную вкрапленность глобуловидных или немного удлиненных форм размером 1–8 мкм и их гломеровые срастания размером до 50 мкм. Изредка такие образования наблюдаются и на поверхности золотин (рис. 4). Состав алюмосульфато-фосфатов варьирует в весьма широких пределах (табл. 2), что дает возможность подразделить эти фазы по стехиометрии на пять видов: 1) железистый и свинцово-железистый – Me2+3–5Al2–3[(P,Si,) O4]2(OH)6–12; 2) железисто-свинцовый и магнезио-свинцово-железистый – Me2+6–7Al7– 10 [(P,Si,S)O4]6(OH)17–26; 3) кальцио-желе-зисто-свинцовый – Me2+9Al14 [(P,Si,S)O4]7 (OH)39; 4) магнезио-железисто-свинцовый, магнезио-свинцово-железистый и железисто-свинцовый – Me2+11–13Al8–14[(P, Si,S)O4]7– 8(OH)27–49; 5) свинцово-магнезио-железистый с лантаноидами – Me2+5(Al, Ln)3[(P, Si, S)O4]2(OH)12.

Таблица 1 . Химический состав слюд, мас. %

|

№ п/п |

SiO 2 |

Al2O 3 |

Fe 2 O 3 |

MgO |

K 2 O |

Эмпирические формулы |

|

1 |

52.14 |

36.31 |

3.69 |

1.41 |

6.45 |

K 0.5 (Al 1.71 Fe 0.17 Mg 0.13 ) 2.01 [Al 0.86 Si 3.14 O 10 ](OH) 1.54 |

|

2 |

52.26 |

37.66 |

3.31 |

Не обн. |

6.77 |

K 0.52 (Al 1.85 Fe 0.15 ) 2 [Al 0.83 Si 3.17 O 10 ](OH) 1.69 |

|

3 |

50.96 |

39.02 |

1.2 |

1.33 |

7.49 |

K 0.58 (Al 1.82 Fe 0.057 Mg 0.123 ) 1.99 [Al 0.94 Si 3.06 O 10 ](OH) 1.49 |

|

4 |

49.78 |

36.46 |

3.57 |

1.7 |

8.49 |

K 0.66 (Al 1.68 Fe 0.16 Mg 0.16 ) 2 [Al 0.95 Si 3.05 O 10 ](OH) 1.55 |

|

7 |

47.03 |

34.23 |

10.82 |

« |

7.92 |

K 0.5 (Al 1.71 Fe 0.17 Mg 0.13 ) 2.01 [Al 0.86 Si 3.14 O 10 ](OH) 1.54 |

|

8 |

50.18 |

38.51 |

1.51 |

1.28 |

8.52 |

K 0.78 (Al 1.78 Fe 0.08 Mg 0.14 ) 2 [Al 0.40 Si 3.6 O 10 ](OH) 2.2 |

|

9 |

49.01 |

37.56 |

1.55 |

1.96 |

9.92 |

K 0.78 (Al 1.74 Fe 0.07 Mg 0.18 ) 1.99 [Al 0.98 Si 3.02 O 10 ](OH) 1.59 |

|

10 |

52.99 |

36.95 |

1.82 |

Не обн. |

8.24 |

K 0.64 (Al 1.92 Fe 0.08 ) 2 [Al 0.75 Si 3.25 O 10 ](OH) 1.89 |

Рис. 4. Микровыделения поликомпонетных алюмо-сульфато-фосфатов вжильном кварце (а–г) и самородном золоте (д, е). СЭМ-изображения в режимах вторичных (а, в, д) и упруго-отраженных (б, г, е) электронов

Таблица 2 . Химический состав алюмо-сульфато-фосфатов, мас. %

|

Компоненты |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

|

SiO 2 |

1.46 |

Не обн. |

Не обн. |

4.58 |

1.7 |

4.54 |

3.68 |

Не обн. |

1.39 |

1.54 |

2.31 |

|

Al2O 3 |

21.48 |

18.83 |

17.92 |

18.31 |

18.84 |

18.17 |

16.57 |

21.69 |

20.92 |

22.25 |

24.2 |

|

La 2 O 3 |

Не обн. |

Не обн. |

Не обн. |

2.12 |

Не обн. |

2.09 |

Не обн. |

Не обн. |

Не обн. |

Не обн. |

Не обн. |

|

Ce 2 O 3 |

« |

« |

« |

4.33 |

« |

4.28 |

« |

« |

« |

« |

« |

|

Nd 2 O 3 |

« |

« |

« |

1.26 |

« |

1.26 |

« |

« |

« |

« |

« |

|

Fe 2 O 3 |

10.21 |

12.91 |

23.28 |

39.05 |

19.99 |

38.53 |

23.02 |

15.8 |

14.34 |

10.51 |

8.73 |

|

PbO |

43.06 |

45.96 |

32.14 |

10.02 |

29.84 |

9.91 |

28.09 |

46.55 |

46.35 |

46.44 |

46.02 |

|

CuO |

Не обн. |

Не обн. |

1.25 |

Не обн. |

Не обн. |

1.05 |

Не обн. |

Не обн. |

Не обн. |

Не обн. |

Не обн. |

|

ZnO |

1.35 |

« |

Не обн. |

1.5 |

« |

1.52 |

« |

« |

« |

« |

« |

|

MgO |

0.02 |

2.06 |

5.18 |

3.08 |

3.98 |

3.06 |

2.99 |

« |

« |

||

|

CaO |

0.68 |

0.67 |

Не обн. |

1.28 |

1.12 |

1.26 |

1.23 |

« |

« |

0.94 |

0.72 |

|

SrO |

Не обн. |

Не обн. |

Не обн. |

3.33 |

Не обн. |

3.36 |

« |

« |

« |

« |

|

|

K 2 O |

« |

« |

0.45 |

« |

Не обн. |

« |

Не обн. |

« |

« |

« |

« |

|

P 2 O 5 |

12.32 |

12.5 |

16.1 |

13.03 |

17.58 |

12.9 |

16.45 |

11.32 |

12.03 |

14.29 |

13.91 |

|

SO 3 |

9.42 |

7.07 |

3.68 |

1.44 |

3.62 |

1.43 |

4.61 |

4.64 |

4.97 |

4.03 |

4.11 |

Примечание к табл. 2 . Результаты анализа приведены к 100 %. Эмпирические формулы: 1 – (Pb 3.28 Fe 2.17 Zn 0.28 Ca 0.2 Mg 0.01 ) 5.94 Al 6.96 [(P 0.49 Si 0.07 S 0.44 )O 4 ] 6 (OH) 16.98 ; 2 – (Pb 5.62 Fe 4.4 Ca 0.33 Mg 1.41 ) 11.76 Al 10.08 [(P 0.69 S 0.31 ) O 4 ] 7 (OH) 34.93 ; 3 – (Fe 4.01 Pb 1.9 Cu 0.21 Mg 1.78 K 0.14 ) 8.124 Al 9.03 [(P 0.83 S 0.27 )O 4 ] 7 (OH) 27.72 ; 4 – (Fe 3.77 Pb 0.35 Cu 0.21 Zn 0.15 Mg 0.6 Ca 0.15 ) 5.02 (Al 2.58 La 0.1 Ce 0.19 Nd 0.05 ) 2.92 [(P 0.66 S 0.27 S 0.07 )O 4 ] 2 (OH) 12.4 ; 5 – (Fe 5.46 Pb 2.92 Mg 2.17 Sr 0.7 Ca 0.44 ) 11.69 Al 8.05 [(P 0.77 Si 0.09 S 0.14 )O 4 ] 7 (OH) 26.88 ; 6 – (Fe 3.5 Pb 0.32 Cu 0.10 Zn 0.14 Mg 0.56 Ca 0.16 ) 4.78 (Al 2.58 La 0.09 Ce 0.19 Nd 0.06 ) 2.92 [(P 0.66 Si 0.27 S 0.07 )O 4 ] 2 (OH) 11.92 ; 7 – (Fe 1.64 Pb 0.72 Mg 0.43 Ca 0.13 Sr 0.18 ) 3.1 Al 1.86 [(P 0.66 Si 0.18 S 0.16 )O 4 ] 2 (OH) 5.74 ; 8 – (Pb 6.72 Fe 6.36 ) 13.08 Al 13.72 [(P 0.73 S 0.27 S 0.27 )O 4 ] 7 (OH) 48.77 ; 9 – (Pb 6.53 Fe 5.63 ) 12.16 Al 12.89 [(P 0.66 S 0.09 S 0.25 ) O 4 ] 8 (OH) 40.27 ; 10 – (Pb 5.25 Fe 3.29 Ca 0.42 ) 8.96 Al 13.98 [(P 0.73 Si 0.09 S 0.18 )O 4 ] 7 (OH) 30.52 ; 11 – (Pb 4.32 Fe 2.28 Ca 0.27 ) 6.87 Al 9..96 [(P 0.68 Si 0.13 S 0.19 )O 4 ] 6 (OH) 25.98 .

Характерной акцессорной примесью в исследованном образце выступают железотитановые оксиды, представленные рутилом, ильменитом и нестехиометричными твердыми растворами. Последние образуют выделения неправильной формы размером 15– 40 мкм, варьируя по составу между рутилом и армолколитом (рис. 5): (0.28–0.7)TiO 2 – (0.3–0.72)(Fe 0.63–1 Al 0–0.37 )(Ti 1.8–2 V 0–0.2 ) 2 O 5 .

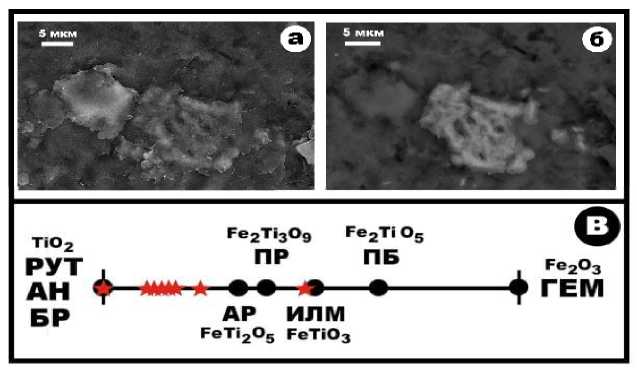

В состав парагенезиса микро-минералов (рис. 6) входят самородное железо состава Fe0.86–0.1Ni0–0.02Cu0–0.07Zn0–0.01Al0–0.02Si0–0.02 и две самородные фазы более сложного состава: серебряно-свинцово-висмутовая Pb4.61Ag0.47)5.08Bi и железо-алюмо-фосфор-серо-мышьяковая (Fe1.68Al2.52Ni0.6 Co0.55)5.35 (As0.66P0.21S0.13). Встречаются также апатит состава (Ca9.42Fe0.7Mn0.11)10.23 [(P5.67Si0.17S0.15)6 O24] (OH)2.2Cl0.19)2.39, незначительно окисленный пирит и глёт – низкотемпературная α-PbO модификация, обычно встречающаяся в зонах окисления Ag-Pb месторождений. В виде единичных микрозерен установлен силикат со стехиометрией амфиболов (мас. %): SiO2 63.46; Al2O3 30.35; Fe2O3 5.36; CaO 0.41; K2O 0.42; эмпирическая формула – (Al4.5Fe0.5Ca0.06K0.06)5.12[Si8O22](OH)3.24.

Охры, пятнисто окрашивающие поверхность исследованного образца в буроватый цвет, имеют порошковатую текстуру и губчатое микростроение (рис. 7). Они практически рентгеноаморфны – дают очень слабую дифракционную картину с редкими диффузными линиями малой интенсивности, что вообще характерно для такого рода природных пигментов (Яхонтова, Сидоренко, 1974). По составу исследуемые охры весьма сложны и разнообразны (табл. 3). Согласно данным корреляционного анализа, компоненты их химического состава довольно четко подразделяются на две

Рис. 5 . Микровыделения железо-титановых оксидных твердых растворов (а, б) и схема варьирования железо-титановых оксидов по составу (в). СЭМ-изображения в режимах вторичных (а) и упруго-отраженных (б) электронов. Обозначения минералов: РУТ, АН, БР – соответственно рутил, анатаз и брукит; АР – армолколит;ПР – псевдорутил; ИЛМ – ильменит; ПБ – псевдобрукит; ГЕМ – гематит

Рис. 6 . Выделения микроминералов: а, б – самородное железо; в, г – пирит; д, е – глёт.

СЭМ-изображения в режимах вторичных (а, в, д) и упруго-отраженных (б, г, е) электронов

конкурирующие группы: 1) SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 + MnO + K2O + As2O3 – вероятно, реликтовый материал горных пород; 2) CuO + ZnO + PbO + MgO + CaO + P2O5 + SO3 + Cl – продукты окисления и гидролитического разложения первичных фосфатов и сульфидов. Таким образом, получается, что охры, окрашивающие исследованный образец, имеют гипергенное происхождение, образовавшись, вероятно, за счет сульфиднополиметаллической минерализации.

Таблица 3 . Химический состав охр на поверхности исследованного образца, мас. %

|

Компоненты |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

|

SiO 2 |

5.03 |

2.51 |

6.76 |

2.08 |

7.13 |

2.96 |

2.24 |

12.04 |

|

Al2O 3 |

21.76 |

3.12 |

5.62 |

8.19 |

3.86 |

Не обн. |

1.07 |

10.27 |

|

Fe 2 O 3 |

17.24 |

4.92 |

11.59 |

23.17 |

74.06 |

3.55 |

67.56 |

67.91 |

|

CuO |

1.39 |

1.68 |

Не обн. |

5.41 |

3.31 |

3.85 |

1.33 |

Не обн. |

|

ZnO |

Не обн. |

Не обн. |

« |

3.31 |

5.38 |

2.81 |

Не обн. |

« |

|

PbO |

49.2 |

30.84 |

28.6 |

40.82 |

3.6 |

59.34 |

« |

« |

|

MnO |

Не обн. |

53.85 |

44.87 |

Не обн. |

Не обн. |

2.16 |

67.56 |

2.41 |

|

MgO |

4.49 |

2.05 |

Не обн. |

« |

« |

Не обн. |

Не обн. |

Не обн. |

|

CaO |

0.89 |

1.03 |

1.71 |

« |

0.63 |

25.33 |

14.97 |

« |

|

K 2 O |

Не обн. |

Не обн. |

0.85 |

« |

Не обн. |

Не обн. |

Не обн. |

0.82 |

|

P 2 O 5 |

« |

« |

Не обн. |

6.73 |

« |

« |

2.8 |

1.65 |

|

As 2 O 3 |

« |

« |

« |

Не обн. |

« |

« |

Не обн. |

4.04 |

|

SO 3 |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

8.93 |

Не обн. |

|

Cl |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

1.2 |

« |

|

Компоненты |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

|

SiO 2 |

12.04 |

7.13 |

2.24 |

2.08 |

5.03 |

2.51 |

6.76 |

2.96 |

|

Al2O 3 |

10.27 |

3.86 |

1.07 |

8.19 |

21.76 |

3.12 |

5.62 |

Не обн. |

|

Fe 2 O 3 |

67.91 |

74.06 |

67.56 |

23.17 |

17.24 |

4.92 |

11.59 |

3.55 |

|

CuO |

Не обн. |

3.31 |

1.33 |

5.41 |

1.39 |

1.68 |

Не обн. |

3.85 |

|

ZnO |

« |

5.38 |

Не обн. |

3.31 |

Не обн. |

Не обн. |

« |

2.81 |

|

PbO |

« |

3.6 |

« |

40.82 |

49.2 |

30.84 |

28.6 |

59.34 |

|

MnO |

2.41 |

Не обн. |

67.56 |

Не обн. |

Не обн. |

53.85 |

44.87 |

2.16 |

|

MgO |

Не обн. |

« |

Не обн. |

« |

4.49 |

2.05 |

Не обн. |

Не обн. |

|

CaO |

« |

0.63 |

14.97 |

« |

0.89 |

1.03 |

1.71 |

25.33 |

|

K 2 O |

0.82 |

Не обн. |

Не обн. |

« |

Не обн. |

Не обн. |

0.85 |

Не обн. |

|

P 2 O 5 |

1.65 |

« |

2.8 |

6.73 |

« |

« |

Не обн. |

« |

|

As 2 O 3 |

4.04 |

« |

Не обн. |

Не обн. |

« |

« |

« |

« |

|

SO 3 |

Не обн. |

« |

8.93 |

« |

« |

« |

« |

« |

|

Cl |

« |

« |

1.2 |

« |

« |

« |

« |

« |

Примечание к табл 3 . Результаты анализа приведены к 100 %. Эмпирические формулы охр: 1 – 0.59Fe 2 O 3 + 0.28SiO 2 + 0.05MnO + 0.02CaO + 0.01K 2 O + 0.02P 2 O 5 + 0.03As 2 O 3 ; 2 – 0.59Fe 2 O 3 + 0.15SiO 2 + 0.09ZnO + 0.05CuO + 0.05Al 2 O 3 +0.02PbO + 0.01CaO + 0.04SO 3 ; 3 – 0.45Fe 2 O 3 + 0.29CaO + 0.04SiO 2 + 0.02CuO + 0.01Al 2 O 3 + 0.13 SO 3 + 0.02P 2 O 5 + 0.04Cl; 4 – 0.25PbO + 0.2Fe 2 O 3 + 0.11Al 2 O 3 + 0.09CuO + 0.06ZnO + 0.05SiO 2 + 0.14SO 3 + 0.1P 2 O 5 ; 5 – 0.29PbO + 0.28Al 2 O 3 +0.14Fe 2 O 3 +0.14MgO + 0.11SiO 2 +0.02CuO +0.02CaO; 6 – 0.69MnO + 0.13PbO + 0.05MgO + 0.04SiO 2 + 0.03Al 2 O 3 + 0.03Fe 2 O 3 +0.02CuO + 0.01CaO; 7 – 0.61MnO + 0.12PbO + 0.11SiO 2 +0.07Fe 2 O 3 + 0.05Al 2 O 3 + 0.03CaO +0.01K 2 O; 8 – 0.52CaO + 0.29PbO + 0.05CuO +0.05SiO 2 + 0.04ZnO +0.03MnO +0.02Fe 2 O 3 .

Рис. 7 . Форма выделений (а, б) и внутренне строение (в, г) поликомпонентных охр. СЭМ-изображения в режимах вторичных (а, в) и упруго-отраженных (б, г) электронов

Самородное золото и сульфидо-золото-серебряные твердые растворы

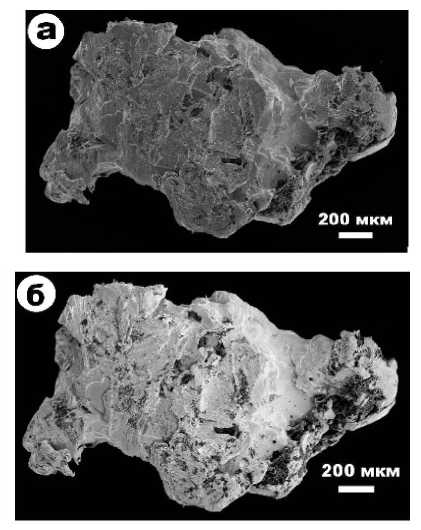

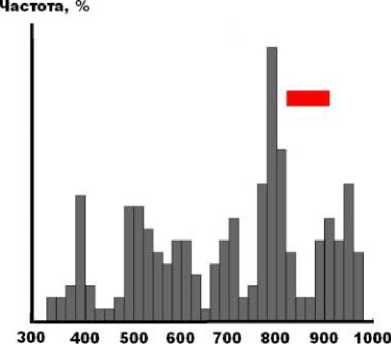

Рентгенофазовая диагностика самородного золота осуществлена по серии наиболее сильных отражений (Å, в скобках индексы Миллера): 2.341 (111) – 2.029 (200) – 1.44 (220) – 1.226 (311) – 1.174 (222). Параметр э. я. ао = 4.063 ± 0.005 Å. Несколько пониженные относительно чистого золота значения межплоскостных расстояний и параметра э. я. объясняются примесью в исследованном минерале серебра. Образующие оруденение золотины имеют неправильную форму, по размеру колеблются в пределах (2 ± 0.7) × (1.5 ± 0.5) × (1 ± 0.3) мм (рис. 8, а, б). В качестве примесей в нем установлены серебро и ртуть (до 0.7 мас. %). По пробе золотины колеблются от средне- до высокопробного (табл. 4), составляя в среднем 847 ± 46 ‰. Полученные данные соответствуют относительно высокопробному золоту в орогенных малосульфидных золоторуд-ных месторождениях (рис. 9), немного превышают данные по типичным эпитермальным золоторудным место-рождениям (Андреева, Кудаева, 2012) и лишь немного уступают среднестатис-тическим данным для золотых самородков (Самусиков, 2007).

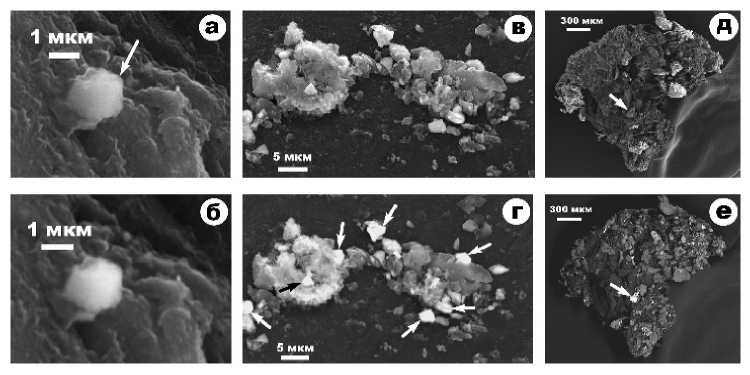

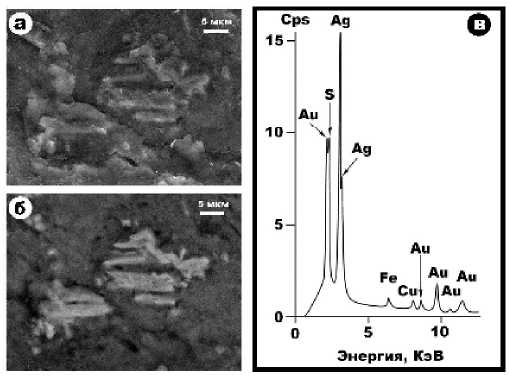

В микропарагенезисе с самородным золотом выявлены сульфидо-золото-серебряные твердые растворы состава (Ag 2–x Au x )S, которые обычно образуются в эндогенных системах, обогащенных серебром, но недосыщенных серой (Анисимова и др., 2008; Спиридонов, 2010; Пальянова и др., 2011). Состав таких фаз колеблется в пределах ряда Ag 3 AuS 2 –AgAuS. Содержание золота в этих границах изменяется от 20 до 70 мас. %. В нашем случае сульфидо-золото-серебряные твердые растворы представлены удлиненными частицами размером (9 ± 4) × (2 ± 1) мкм с коэффициентом удлинения 4.9 ±

2 (рис. 10, а, б). Они характеризуются соответствующим энергодисперсионным спектром (рис. 10, в), по составу колеблются незначительно (мас. %): Ag 52.35–52.53, Au 33.37–36.46, S 11.1–11.19. Эмпирическая формула этих фаз – Ag 1.39–1.4 Au 0.51–0.53 S, что близко к стехиометрии именно предельно обогащен-ного серебром члена, обозначенного выше ряда.

Микроэлементы

В составе исследованного образца золотоносной кварцевой жилы обнаружено около 60 микроэлементов (г/т): Au 3.586; Li

Рис. 8 . Морфология частиц самородного золота. СЭМ-изображения в режимах вторичных (а) и упруго-отраженных (б) электронов

Таблица 4 . Химический состав самородного золота, мас. %

|

№ п/п |

Au |

Ag |

Проба, ‰ |

Эмпирическая формула |

|

1 |

86.8 |

13.2 |

868 |

Au 0.79 Ag 0.21 |

|

2 |

89.85 |

10.15 |

898 |

Au 0.8 Ag 0.2 |

|

3 |

88.89 |

11.11 |

889 |

Au 0.81 Ag 0.19 |

|

4 |

88.42 |

11.58 |

884 |

Au 0.81 Ag 0.19 |

|

5 |

88.93 |

11.07 |

889 |

Au 0.81 Ag 0.19 |

|

6 |

88.58 |

11.42 |

886 |

Au 0.81 Ag 0.19 |

|

7 |

86.12 |

13.88 |

861 |

Au 0.77 Ag 0.23 |

|

8 |

74.2 |

25.8 |

742 |

Au 0.61 Ag 0.39 |

|

9 |

86.27 |

13.72 |

863 |

Au 0.78 Ag 0.22 |

|

10 |

89.09 |

10.91 |

891 |

Au 0.82 Ag 1.08 |

Проба, %о

Рис. 9. Распределение самородных золотин по пробе в орогенных золоторудных месторождениях (Конеев и др., 2019). Красным цветом показан статистический (среднее ± СКО) диапазон вариации пробы золотин в исследованном образце

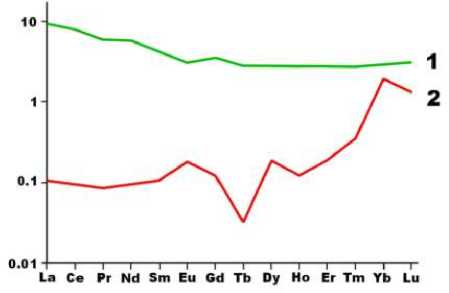

11.025; Be 0.205; B 0.514; Na 287.425; Mg 77.444; Al 1225.847; P 229.409; K 225.6; Tl 0.009; Ca 469.717; Sc 0.806; Ti 30.008; V 1.361; Cr 0.759; Fe 1543.78; Mn 437.71;Co 5.075; Ni 10.16; Cu 99.345; Zn 142.31; Pb 2098.707; Ga 0.401; Ge 1.558; Sb 20.98.707; As 222.692; Se 2.898; Bi 26.381; Rb 1.236; Sr 9.994; Y 10.073; Zr 4.989; Nb 0.069; Mo 0.467; Ag 8.669; Cd 0.377; Sn 0.148; Sb 1.19; Te 0.035; Cs 0.124; Ba 36.704; La 3.045; Ce 6.788; Pr 0.769; Nd 3.589; Sm 0.845; Eu 0.235; Gd 0.969; Tb 0.14; Dy 0.938; Ho 0.207; Er 0.63; Tm 0.095; Yb 0.627; Lu 0.105; Hf 0.077; W 0.058; Th 0.27; U 0.253. Сумма содержаний – 7244.853 г/т. По содержанию лантаноидов изученный образец в 4–10 раз преобладает над хондритами, демонстрируя полого падающий тренд хондритнормированных концентраций в направлении от La к Lu (перепад концентраций примерно в 3 раза). Этот тренд является промежуточным между генеральной картиной, полученной для осадочной оболочки и земной коры – спад в направлении от La к Lu в 4–7 раз, и трендом относительных концентраций лантаноидов в океанических базальтах – соответствующий спад всего в 2 раза (Ронов и др., 1972).

Принципиально другой тип тренда демонстрируют содержания лантаноидов, нормированные на состав земной коры. В этом случае образец сильно уступает по об-

Рис. 10. Форма микровыделений (а, б) и типичный энергодисперсионный спектр (в) сульфидо-золото-серебряных твердых растворов. СЭМ-изображения в режимах вторичных (а) и упругоотраженных (б) электронов

щей концентрации, но при этом показывает тенденцию к росту нормированных концентраций лантаноидов в направлении от Dy к Lu, что можно объяснить примесью в золотоносной жиле глубинного вещества. В этом отношении особенно показательным выглядит иттербиевый максимум, который является прямым индикатором такой глубинности (Силаев и др., 2016).

В собственно самородном золоте, извлеченном из кварцевой жилы, зарегистрировано всего 18 микроэлемен-тов (г/т): Li 0.19; V 2.619; Mn 12.966; Co 0.744; Cu 45.422; As 60.757; Se 22.766; Zr 0.059; Nb 0.073; Cd 0.864; Sn 0.018; Pb 4487.179; Sb 1.905; Te 0.342; Ta 0.059; W 0.017; Hg 710.076; Bi 73.783. При этом сумма содержаний микроэлементов оказалась почти соизмеримой – 5419.581 г/т.

Рис. 11 . Тренды содержаний лантаноидов в кварцевой золотоносной жиле, нормированных на содержания лантаноидов в хондритах (1) и земной коре (2)

Анализ распределения микроэлементов по центробежно-центростремительным свойствам (Щербаков, 1975, 1982; Силаев, 1987) приводит к следующим выводам. В золотоносной жиле преобладают центробежные (коровые) элементы – 54.29% при относительно высокой доле центростремительных и минимальноцентробежных элементов (глубинных) – соответственно 23.97 и 18.1%. Содержание дефицитно-центробежных (промежуточных) элементов минимальное – 3.64%. Обращает на себя внимание высокое содержание в жилах Pb (около 2100 г/т), Fe (более 1500 г/т), Al (более 1200 г/т), Са (около 500 г/т), Zn (более 140 г/т), Cu (около 100 г/т), Mg (более 70 г/т). Очевидно, что эти геохимические аномалии обусловлены присутствием в кварцевой жиле выше охарактеризованных алюмо-сульфатофосфатов. Непосредственно в самородном золоте резко преобладают центробежные микроэлементы – 82.84%, им значительно уступают дефицитно-центробежные – 16.02 %, а минимально-центробежные и центростремительные элементы присут-ствуют в незначительных концентрациях – соответственно 0.29 и 0.85%. Наиболее высокими концентрациями характери-зуются Hg (более 700 г/т), As (более 60 г/т), Cu (около 50 г/т), Se (около 25 г/т), Pb (около 4500 г/т). Очевидно, что выявленное аномально высокое содержание свинца обусловлено выше отмеченными микровыделениями на поверхности золота свинцовосодержащих алюмо-сульфато-фосфатов.

Таким образом, выявляется весьма нетривиальный факт существенно более геохимически дифференцированной ассоциации микроэлементов в самородном золоте по сравнению с вмещающей его кварцевой жилой, хотя можно было бы ожидать обратного соотношения. Этот необычный факт можно объяснить двумя причинами. Во-первых, обогащением эндогенного самородного золота, имеющего, как правило, глубинное происхождение, центробежными элементами в ходе перегруппировок в условиях формирования активной континентальной окраины. А во-вторых, обогащением золотоносных жил центростремительными и минимальноцентробежными микроэлементами за счет глубинных эманаций.

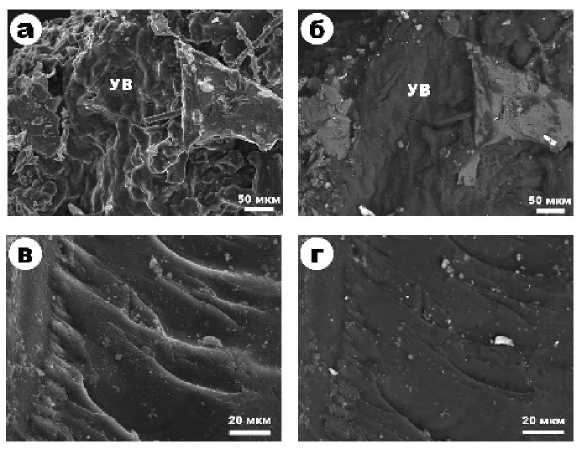

Рис. 12. Частица углеродного вещества (УВ) в образце кварцевой жилы (а, б) и типичная для некристаллических углеродных частиц микроскульптура (г, д, белые микрочастицы – минеральный включения). СЭМ-изображения в режимах вторичных (а, в) и упруго-отраженных (б, д) электронов

Углеродное вещество

На поверхности и в нерастворимом остатке исследованного образца обнаружено углеродное вещество в виде каплевидных микроформ размером (305 ± 120) × (195 ± 80) мкм (рис. 12). Частицы в спирте нерастворимы, при нагревании плавятся. При надавливании распадаются на пластинки размером 100–200 мкм. В структурном отношении углеродное вещество рентгеноаморфно, содержит незначительную примесь K, P и Cl. Изотопный состав углерода (δ13C PDB ) в нем колеблется в пределах от –26 до –23 ‰. В двух проанализированных частицах был выявлен азот с изотопным составом (δ15N Air ) 2–2.5 ‰.

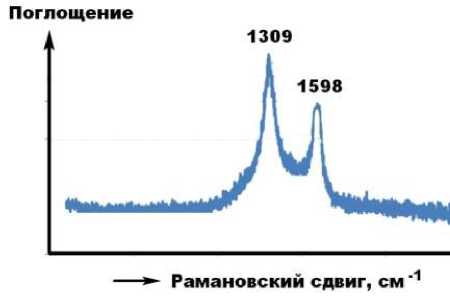

углеродном веществе лежит в пределах 15– 30 Å.

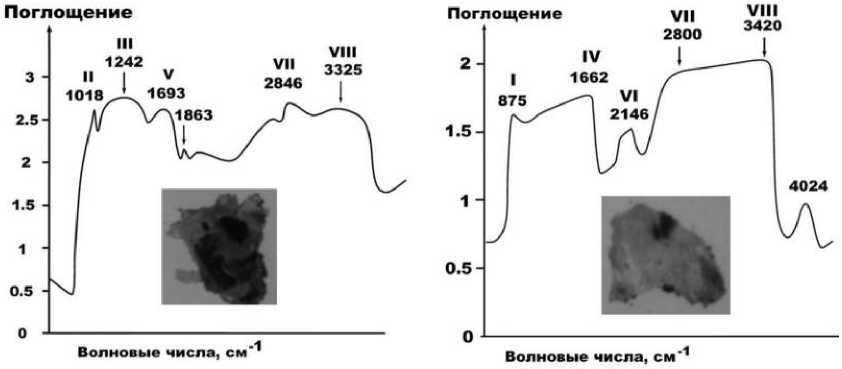

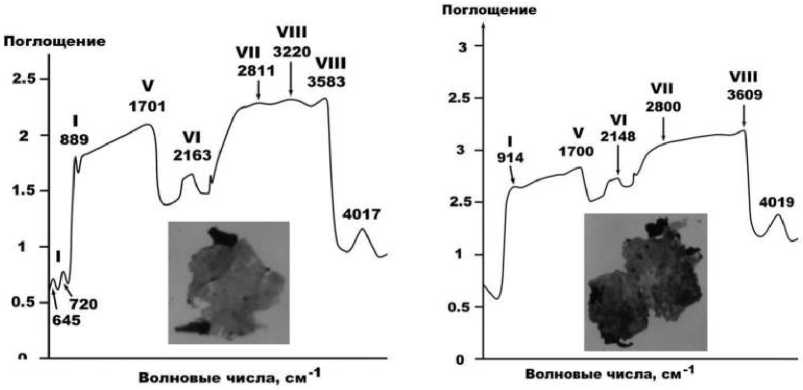

В ИК-спектрах частиц УВ выявляются до 8 сильно уширенных полос, обусловленных колебаниями химических связей в разных органических группах (рис. 14). Интерпретация спектров осуществлена О.В. Мартиросян: I – внеплоскостные колебания химических связей C=C; II – колебания связей C–C и С–О–С; III – колебания связей С–О–С; IV – колебания связей С=О (амид I); V – колебания карбонильных групп СО–ОН; VI – колебания связей C=C=C, NH=C=O или тройных связей С≡С; VII – колебания связей СН2 и СН3; VIII – колебания ОН-групп.

Полученные данные подтверждают органическую природу выявленного в золотоносной кварцевой жиле углеродного вещества и позволяют увидеть его аналогию с полисахаридами. Кроме того, не исключено, что выявленные в исследованном образце углеродные частицы имеют абиогенную природу и могут быть сопоставлены с абиогенными

Рис. 13 . Спектр комбинационного рассеяния, полученный от типичной частицы углеродного вещества в золотоносной кварцевой жиле

Рис. 14 . Спектры ИК-поглощения в частицах углеродного вещества, обнаруженного в образце золотокварцевой жилы.

конденсированными органоидами в продуктах современного вулканизма (Силаев и др., 2018). Следует также отметить, что органическое вещество в ассоциации с самородным золотом выявлено не впервые. Недавно органические пленки были описаны непосредственно на золотинах в рудах Тырныаузского редкометалльного месторождения, но проинтерпретированы как вещество бактериального происхождения (Столяров и др., 2016).

Литогенные газы

Заключение

Состав литогенных газов в исследованном образце золотоносной жилы определялся С.Н. Шаниной пирохроматографическим методом. Согласно полученным данным (табл. 5.), жила существенно обогащена литогенной газовой фазой, причем содержание газов в прочно капсулированных (вскрывающихся при более высоких температурах) в 15 раз превышает содержание низкотемпературных газов. Пропорции между основными неорганическими газами – СО, СО 2 и Н 2 О соответствуют составу газов в продуктах корово-мантийных взаимодействий (Петровский и др., 2008). Органические газы, являющиеся, вероятно, результатом термического разложения, присутствующего в образце углеродного вещества, охватывают диапазон от метана до бутана, превышая в сумме 0.5% общего баланса газов. Резкое (в 2.8 раз) преобладание изобутана над нормобутаном может свидетельствовать об абиогеном происхождении соответствующего углеродного вещества.

Таблица 5 . Состав литогенных газов в образце золотоносной жилы, мкг/г

|

Газы |

Интервалы нагревания, °С |

||

|

20–400 |

400–950 |

20–950 |

|

|

H 2 |

0 |

17.4 |

17.4 |

|

N 2 |

0.7 |

26.8 |

27.5 |

|

CO |

0 |

57.2 |

57.2 |

|

CO 2 |

24.9 |

632.4 |

657.3 |

|

H 2 O |

319.1 |

4556 |

4875.1 |

|

Сумма неорганических газов |

344.7 |

5289.8 |

5634.5 |

|

CH 4 |

0.019 |

13.424 |

13.443 |

|

C 2 H 4 |

0 |

4.174 |

4.174 |

|

C 2 H 6 |

0 |

3.727 |

3.727 |

|

C 3 H 6 |

0 |

2.468 |

2.468 |

|

C 3 H 8 |

0 |

2.913 |

2.913 |

|

C 4 H 8 |

0 |

1.196 |

1.196 |

|

iC 4 H 10 |

0 |

1.029 |

1.029 |

|

nC 4 H 10 |

0 |

0.426 |

0.426 |

|

Сумма органических газов |

0.019 |

29.357 |

29.376 |

|

Итого |

344.719 |

5319.157 |

5663.876 |

Комплексно исследован образец золотоносной кварцевой жилы с Верхне-Ичувеемского рудопроявления, выявленного в триасовом терригенном комплексе на севере Чукотского нагорья – «Территории» Олега Куваева. Нормативно-минеральный состав жилы (мол. %): кварц – 93.39; альбит – 2.12; алюмоселадонит – 2.5; железо-титановые оксиды – 0.19; апатит и алюмо-сульфатофосфаты – 0.72; охры – 1.08. Содержание золота в жиле достигает 3–4 г/т. Алюмосульфато-фосфаты широко варьиру-ют по составу, подразделяясь на железистые, свинцово-железистые, железисто-свинцо-вые, магнезио-свинцово-железистые, магне-зио-железисто-свинцовые с ланта-ноидами, свинцово-магнезио-железистые, кальцио-железисто-свинцовые. Железо-титановые оксиды представлены рутилом, ильменитом и нестехиометричными твердыми раство-рами в диапазоне между рутилом и армолколитом. В состав парагенезиса микроминералов входят никельсодержащее самородное железо, самородные фазы Ag-Pb-Bi и Fe-Al-P-S-As состава, апатит, пирит, глёт (α-PbO) и силикат со стехиометрией амфиболов. Поверхность исследованного образца пятнисто покрыта буроватыми рентгено-аморфными охрами поликомпо-нентного состава – Fe 2 O 3 + SiO 2 + PbO + Al 2 O 3 + MnO + CaO + CuO + ZnO.

Самородное золото колеблется от средне-до высокопробного – 847 ± 46 ‰, что вполне соответствует золоту в орогенных малосуль-фидных золоторудных месторожде-ниях. В микропарагенезисе с самородным золотом выявлены сульфидо-золото-серебряные твердые растворы состава Ag 1.39–1.4 Au 0.51–0.53 S 2 , которые обычно образуются в эндогенных системах, обогащенных серебром, но ненасыщенных серой.

В составе исследованного образца обнаружено около 60 микроэлементов (г/т), в том числе центростремительные (23.97%), минимально-центробежные (18.1%), дефицитно-центробежные (3.64%) и центробежные (54.29%). Выявленный характер геохимической дифференциации соответствует образованию золотопро-явления в геодинамических условиях активной континентальной окраи- ны с перемешиванием глубинного и земнокорового вещества.

Образец золотоносной жилы существенно обогащен литогенной газовой фазой, причем содержание газов в прочно капсулированных (выделяющихся при более высоких температурах) в 15 раз превышает содержание низкотемпературных газов. Пропорции между основными неорганическими газами – СО, СО 2 и Н 2 О – соответствуют составу газов в продуктах корово-мантийных взаимодействий.

На поверхности и в нерастворимом остатке исследованного образца обнаружено рентгеноаморфное углеродное вещество с изотопным составом углерода (δ13C PDB ) от – 26 до –23 ‰ и азота (δ15N Air ) от 2 до 2.5 ‰. Полученный рамановский спектр типичен для некристаллических углеродных веществ, в которых размер рассеивающих частиц лежит в пределах 15–30 Å. В ИК-спектрах углеродных частиц выявлены восемь сильно уширенных полос, обусловленных колебаниями химических связей в разных органических группах, характерных, прежде всего, для полисахаридов. Судя по составу органических газов в пиролизате, выявленные в исследованном образце золотокварцевой жилы углеродные частицы могут иметь абиогенную природу аналогично конденсированны-

Список литературы Коренное золотопроявление на "территории" Олега Куваева (север Чукотского нагорья)

- Абрамович И.И., Вознесенский С.Д., Маннафов Н.Г. Геодинамика и золотоносность Колымы (Россия) // Геология рудных месторождений. 1999. Т. 41. № 1. С. 43-53. EDN: LFPHQF

- Агибалов О.Л. Россыпная золотоносность арктических приморских равнин Чукотки: металлогенические и структурно-геоморфологические предпосылки формирования россыпей, проблемы прогнозировании и поисков // Отечественная геология. 2019. № 6. С. 17-27. EDN: QJYQYG

- Андреева Е.Д., Кудаева Ш.С. Типоморфизм самородного золота Балхачского рудного узла (Камчатка) // Исследования в области наук о Земле: Материалы XI Региональной молодёжной научной конференции. Петропавловск-Камчатский. 2012. С. 5-18.

- Анисимова Г.С., Кондратьева Л.А., Лескова Н.В. Сульфидные соединения золота и серебра в золоторудных месторождениях Восточной Якутии // Отечественная геология. 2008. № 5. С. 24-32. EDN: JTZMSB

- Березнер О.С., Скрипко К.А. Охотско-Чукотский вулканогенный пояс - типичный представитель поясов активных континентальных окраин Андийского типа - новая коллекция в экспозиции музея землеведения МГУ // Жизнь Земли. 2016. Т. 38 (2). С. 183-191. EDN: ZBMTNT