Кормление казахской белоголовой породы

Автор: Горлов Иван Федорович, Сложенкина Марина Ивановна, Николаев Дмитрий Владимирович, Суторма Оксана Александровна, Шлыков Сергей Николаевич

Журнал: Фермер. Поволжье @vfermer-povolzhye

Рубрика: Животноводство

Статья в выпуске: 10 (98), 2020 года.

Бесплатный доступ

Представлены исследования по изучению влияния концентрации обменной энергии в рационах кормления бычков, выращиваемых на мясо, на особенности отложения жировой ткани в их организме. Цель исследований – изучить влияние кормов с высокой энергетической питательностью на особенности формирования жировой ткани бычков казахской белоголовой породы

Короткий адрес: https://sciup.org/170177776

IDR: 170177776 | УДК: 636.2 / 084

Текст научной статьи Кормление казахской белоголовой породы

Исследования проводились на промышленном комплексе в ОАО «Шуру-повское» Флоровского района Волгоградской области. Объектом изучения были бычки казахской белоголовой породы 10-месячного возраста. Для проведения научно-хозяйственного опыта было отобрано 3 группы животных по 10 гол. в каждой. Продолжительность опыта 8 мес. Содержали животных на привязи. Рационы кормления бычков рассчитаны на получе- ние среднесуточных приростов живой массы не менее 1100-1200 г. Корректировка общехозяйственного рациона проводилась в соответствие с возрастом и живой массой подопытных животных. Бычки контрольной группы получали общехозяйственный рацион, I опытной – дополнительно 180 г жмыха, полученного при переработке семян тыквы, II опытной – 180 г тыквенного фуза. В процессе получения тыквенного масла методом холодного прессования при температуре около 60оС

В настоящее время особую

актуальность и значимость приобретает разработка новых подходов к получению «мраморного» мяса, в

том числе за счет

использования в рационах на откорме нетрадиционных кормов, способствующих повышению обменной

энергии.

образуется жмых с содержанием жира 26-27%, при этом содержание жира в фузе составляет 50-51%. В процессе исследований установлено, что введение тыквенного жмыха и фуза в рационы опытных групп повысило потребление и переваримость питательных веществ кормов по сравнению с контрольной группой. Следует отметить, что увеличение содержания жира в рационах бычков I и II опытных групп на 10 и 20% способствовало усилению белкового обмена в организмах животных. При постановке опыта живая масса подопытных животных во всех изучаемых группах незначительно варьировала от 283,50 до 284,47 кг. Однако уже к 14-месячному возрасту бычки I и II опытных групп превышали аналогов контрольной группы на 10,1 и 15,0 кг, 16-месячном – на 15,7 и 22,8 кг, 18-месячном возрасте – на 19,6 и 29,5 кг. Проведение контрольного убоя бычков показало, что животные I и II опытных групп превосходили аналогов контрольной группы по преду-бойной массе на 21,1 кг, или 3,90%, и 31,4 кг, или 5,80%, массе парной туши – 21,9 кг, или 7,21% (Р<0,001), и 30,2 кг, или 9,94% (Р<0,001), выходу туш на 1,78 и 2,19% соответственно. Содержание внутреннего жира-сырца в теле бычков I и II опытных групп больше, чем у аналогов контрольной группы, на 3,5 и 7,1 кг. Животные I и II опытных групп превосходят аналогов контрольной группы по содержанию межмышечной жировой ткани на 0,4 и 0,9%, внутреннему жиру – на 2,1 и 2,7%, а подкожной жировой ткани – меньше на 2,5 и 3,6% соответственно.

Одним из острейших вопросов, стоящих перед животноводами России, является обеспечение животных полноценными сбалансированными кормами, способствующими получению высококачественной животноводческой продукции, а именно говядины.

Именно этот продукт занимает особое место в питании человека, так как обеспечивает его не только полноценным белком, но и необходимыми макро– и микроэлементами.

В настоящее время особую актуальность и значимость приобретает разработка новых подходов к получению «мраморного» мяса, в том числе за счет использования в рационах на откорме нетрадиционных кормов, способствующих повышению обменной энергии.

В работах многих ученых отмечается, что для получения высококаче- ственной «мраморной» говядины необходимо использовать животных мясных пород, которые должны содержаться в оптимальных условиях, обусловленных их физиологическим состоянием, а уровень кормления должен обеспечивать их потребность в питательных веществах.

Среди мясных пород крупного рогатого скота в России по численности поголовья одно из ведущих мест занимает казахская белоголовая порода, что обусловлено ее относительно высокой продуктивностью и отличными адаптационными способностями к различным климатическим зонам.

Однако исследований по влиянию кормов с высокой концентрацией обменной энергии на особенности отложения жировой ткани бычков этой породы проведено недостаточно, в том числе за счет использования различных кормовых средств, добавок и биологически активных веществ.

Цель – изучить влияние кормов с высокой энергетической питательностью на особенности формирования жировой ткани бычков казахской белоголовой породы, выращиваемых на мясо.

При этом решались следующие задачи:

-

• изучить питательность рационов кормления бычков казахской белоголовой породы;

-

о рассчитать коэффициенты переваримости питательных веществ рационов;

-

• изучить убойные показатели бычков;

-

• изучить химический состав говядины, полученной от подопытных бычков;

-

• рассчитать экономическую эффективность бычков при использовании новой технологии выращивания.

Объекты и методы исследований

Исследования проводились в ОАО «Шуруповское» Флоровского района Волгоградской области. Объектом изучения явились бычки казахской белоголовой породы 10-месячного возраста. Для проведения научно-хозяйственного опыта было отобрано 3 группы животных по 10 голов в каждой.

Научно-хозяйственный опыт проводили в течение 194 сут. по схеме: 15 дней – предварительный период, 7 дней – переходный, 152 дня – главный период и 20 дней – заключительный.

!►

ЖИВОТНОВОДСТВО

Бычки контрольной группы получали общехозяйственный рацион, I опытной – дополнительно 180 г жмыха, полученного из семян тыквы, II опытной – 180 г фуза, полученного из семян тыквы. В процессе получения тыквенного масла методом холодного прессования при температуре около 600С образуется жмых с содержанием жира 26-27%, а содержание жира в фузе составляет 50-51%.

Содержали животных на привязи. Базы оборудованы кормушками, раздача корма велась с помощью кормораздатчика, поение осуществлялось автопоилками. Рационы кормления бычков рассчитаны на получение среднесуточных приростов живой массы не менее 1100-1200 г. Корректировка общехозяйственного рациона проводилась в соответствии с возрастом и живой массой подопытных животных. В состав общехозяйственного рациона входили, кг: злаково-бобовое сено – 2,0-3,5; сенаж – 9-15; комбикорм – 3,1-4,0; свекловичная патока – 0,4, кроме того, эссенциальные минеральные премиксы.

На основании полученных результатов физиологических исследований определялась переваримость питательных веществ. Поедаемость кормов по подопытным группам учитывали ежемесячно по результатам контрольных кормлений, проводимых в течение двух смежных суток по разности массы заданных кормов и не съеденных их остатков. Балансовый опыт продолжался в течение 7 сут. согласно методике ВИЖ (1976) методом групп на трех животных из каждой группы. Возраст бычков на момент проведения балансового опыта составлял 13 мес.

Методика переваримости питательных веществ кормов состояла из следующих этапов: учитывали количество съеденного корма за период опыта и выделенного кала, определяли содержание в кормах и кале питательных веществ. По разнице между веществами, принятыми с кормами и выделенными с калом, рассчитывали количество переваренных веществ.

С этой целью отобрали по 3 однородных животных по происхождению, возрасту, упитанности, темпераменту, уровню продуктивности. Животных содержали в специально оборудованных стойлах.

По полученным экспериментальным результатам проводили расчет коэффициентов переваримости:

КП= П е р ев ар е нн о е п и т а т ел ь н ое ве щ ес т в о · 100 КП= С ъ е д ен н ое п ит а т е л ь н о е ве щ е ст во 100

Контрольный убой животных проводился по методике ВАСХНИЛ, ВИЖ (1977) после 24-часовой выдержки. Для этой цели отбирали по 3 гол. из каждой группы.

Химический состав средней пробы мясного сырья и длиннейшего мускула спины анализировался по методике ВНИИМС (1984).

Аминокислотный состав мясного сырья определялся содержанием триптофана по методу Грейна и Смита и оксипролина по методу Неймана и Логана.

Результаты и их обсуждение

В процессе исследований установлено, что введение тыквенного жмыха и фуза в рационы опытных групп повысило потребление и переваримость питательных веществ кормов по сравнению с контрольной группой. Уровень потребления сухих веществ бычками I и II опытных групп выше по сравнению с контрольной группой на 2,1 и 3,4%, органических веществ – на 2,8 и 4,2, белков – на 4,0 и 5,1, жиров – на 10,1 и 20,8, БЭВ – на 3,8 и 5,0% соответственно. Расчет коэффициентов переваримости питательных веществ показал, что бычки, получавшие с рационом жмых и фуз из семян тыквы (I и II опытные группы), превосходили аналогов из контрольной группы по коэффициенту переваримости сухих веществ на 0,7 и 1,1%, органических веществ – на 1,6 и 1,9, протеина – на 1,7 и 2,5, липидов – на 2,4 и 2,8, клетчатки – на 1,9 и 2,2, БЭВ – на 1,8 и 2,1% соответственно.

Уровень переваримости питательных веществ рационов показывает, что обменные процессы, протекающие в организме опытных животных, усиливаются при использовании изучаемых кормов в кормлении бычков по сравнению с аналогами контрольной группы. Это косвенно оказывает влияние на повышение мясной продуктивности изучаемых бычков.

Следует отметить, что увеличение содержания жира в рационах бычков I и II опытных групп на 10 и 20% способствовало усилению белкового обмена в организмах животных. Исследования показали, что бычки I и II опытных групп приняли с рационом азота больше по сравнению с контрольной группой на 4,0 и 5,1%, переварили на 6,8 и 9,4 и отложили на 5,5 и 7,6% Ilk

В работах многих ученых отмечается, что для получения высококачественной «мраморной» говядины необходимо использовать животных мясных пород, которые должны содержаться в оптимальных условиях, обусловленных их физиологическим состоянием, а уровень кормления должен обеспечивать их потребность в питательных веществах.

соответственно. Расчет коэффициента использования азота корма установил, что бычки I и II опытных групп превышали животных контрольной группы на 0,2 и 0,4%.

При постановке опыта живая масса подопытных животных во всех изучаемых группах незначительно варьировала от 283,50 до 284,47 кг. Однако уже к 14-месячному возрасту бычки I и II опытных групп превышали аналогов контрольной группы на 10,1 и 15,0 кг, к 16-месячному – на 15,7 и 22,8, к 18-месячному – на 19,6 и 29,5 кг.

За весь период исследований с 10 до 18 месяцев бычки I (1086,7 г) и II опытных групп (1013,9 г) превосходили аналогов контрольной группы (994,4) по среднесуточному приросту на 92,3 и 19,5 г.

Проведение контрольного убоя бычков показало, что животные I и II опытных групп превосходили аналогов контрольной группы по преду-бойной массе на 21,1 кг, или 3,90%, и 31,4 кг, или 5,80%, массе парной туши – на 21,9 кг, или 7,21% (Р<0,001), и 30,2 кг, или 9,94% (Р<0,001), выходу туш – на 1,78 и 2,19% соответственно.

Содержание внутреннего жира-сырца в теле бычков I и II опытных групп больше по сравнению с аналогами контрольной группы на 3,5 и 7,1 кг. По убойному выходу бычки I и II опытных групп превосходят аналогов контрольной группы на 4,1 и 5,1%, убойной массе – на 25,4 и 37,3 кг, массе мякоти – на 23,3 и 33,1 кг, выходу мякоти – на 1,7 и 2,5%, индексу мясности – на 0,6 и 1,0% соответственно. Исследованиями установлено, что в мускулах животных, получавших в дополнение к общехозяйственному рациону жмых и фуз, содержалось жира больше на 3,3 и 4,3% по сравнению с аналогами контрольной группы.

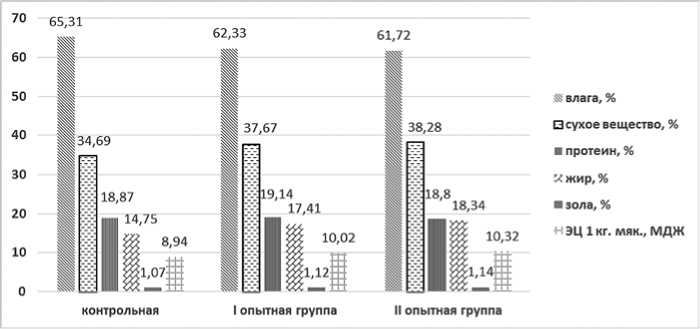

Изучение химического состава средней пробы мякоти позволило установить, что в мясе животных I и II опытных групп жира содержалось больше, чем у аналогов контрольной группы, на 2,56 и 3,59%. По содержанию в мякоти белка различия между подопытными группами были недостоверными. Расчет энергетической ценности 1 кг мякоти, полученной от животных I и II опытных групп, показал их преимущество по сравнению с аналогами контрольной группы на 1,08 МДж, или 12,08%, и 1,38 МДж, или 15,44% соответственно (рис.).

Анализом аминокислотного состава длиннейшего мускула спины установлено, что в мясе животных I и II опытных групп триптофана содержалось больше по сравнению с контрольной группой на 41,12 и 33,89 мг, а оксипролина – меньше на 4,19 и 3,32 мг.

Из данных таблицы следует, что животные I и II опытных групп превосходят аналогов контрольной группы по содержанию межмышечной жировой ткани на 0,4 и 0,9%, внутреннему жиру – на 2,1 и 2,7, а подкожной жировой ткани – меньше на 2,5 и 3,6% соответственно.

В тушах I и II опытных групп содержалось больше жировой ткани по сравнению с аналогами контрольной группы на 5,4 и 11,8 кг. Изучение химического состава жировой ткани показало, что в пробах, полученных от животных I и II опытных групп, сухих веществ содержалось больше по сравнению с аналогами контрольной группы на 1,23 и 0,82 %, жира – на 0,47 и 0,66%, белка – на 0,73 и 0,14%, йодному числу – на 0,46 и 0,29 г/100 г соответственно.

Изучение липидного состава показало, что по содержанию триглицеридов в жировой ткани животные контрольной группы превосходили аналогов I и II опытных групп на 2,3 и 2,6%.

Рис. Химический состав средней пробы говядины, %

Фосфолипидов содержалось больше в ткани животных I и II опытных групп, чем в контрольной группе, на 3,18 и 4,52 мг/кг, холестерина – на 1,71 и 2,26 мг/кг.

Расчет экономической эффективности производства говядины показал, что в I и II опытных группах по сравнению с контрольной группой затраты на производство повысились на 870,3 и 1728,1 руб. на голову, прибыль выше на 10764,2 и 11068,9 руб. за счет более высокого качества говядины, а уровень рентабельности – на 52,9 и 51,6% соответственно.

Выводы

Таким образом, введение в рационы кормления бычков казахской белоголовой породы на откорме жмыха и фуза из семян тыквы позволило повысить усвояемость и питательность веществ рационов, увеличить мясную продуктивность бычков, улучшить качественные показатели говядины, а также значительно повысить экономическую эффективность производства. Все это позволяет сделать вывод о высокой эффективности разработанной технологии кормления бычков мясных пород с уровнем среднесуточных приростов 1100-1200 г.

Таблица. Локализация жировой ткани подопытных животных

|

Показатель |

Группа |

|||||

|

контрольная |

I опытная |

II опытная |

||||

|

кг |

% |

кг |

% |

кг |

% |

|

|

Межмышечная жировая ткань |

8,08±0,24 |

25,9 |

9,63±0,21 |

26,3 |

11,53±0,18 |

26,8 |

|

Внутренний жир |

15,72±0,21 |

50,4 |

19,21±0,16 |

52,5 |

22,85±0,19 |

53,1 |

|

Подкожная жировая ткань |

7,39±0,16 |

23,7 |

7,76±0,17 |

21,2 |

8,65±0,22 |

20,1 |

|

Итого |

31,19±0,17 |

100 |

36,6±0,18 |

100 |

43,03±0,19 |

100 |

Горлов Иван Федорович, д.с.-х.н., проф., академик РАН, Сложенкина Марина Ивановна, д.б.н., проф., Николаев Дмитрий Владимирович, д.с.-х.н., с.н.с., Суторма Оксана Александровна, к.б.н., с.н.с. по НИР, Поволжский НИИ производства и переработки мясомолочной продукции, Шлыков Сергей Николаевич, д.б.н., Ставропольский государственный аграрный университет f

Источник:

Вестник Алтайского государственного аграрного университета

24-26 февраля 2021 Ростов-на-Дону

Более 185 экспонентов из России, Беларуси, Польши и Венгрии Более 50 НОВИНОК * области сельхозтехники и агротехнологий Более 35 деловых мероприятий для специалистов е рамках Аграрного конгресса 170 е ДИ НИЦ крупногабаритной прицепной и самоходной техники ^^^^^^_ 23 000 м2 выставочной экспозиции

130 брендов агрохимической продукции 52 делегации фермеров

ВЫСТАВКИ

Выставка -

«ИНТЕРАГРОМАШ» - _ это современная площадка для демонстрации новинок в области сельхозтехники аграриям юга России ’"'

Выставка «АГРОТЕХНОЛОГИИ» - это уникальная возможность для компаний-производителей семян и удобрений презентовать современные разработки конечным покупателям перед стартом весенне-полевых работ

АГРОТЕХНОЛОГИИ

ТОЛЬКО СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНИКА И НОВЕЙШИЕ РАЗРАБОТКИ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ!

ЗОН "^

^”-"“ Альтаир

РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР. М. НАГИБИНА, 30 Тел. (863) 268-77-68;