Короткие неадаптированные рассказы испаноязычных авторов XXI в. на уроке испанского языка

Автор: Саргузина Ирина Александровна

Журнал: Интеграция образования @edumag-mrsu

Рубрика: Академическая интеграция

Статья в выпуске: 4 (105), 2021 года.

Бесплатный доступ

Введение. Необходимость включения аутентичных художественных произведений в процесс обучения иностранному языку является очевидной, но подборка текстов соответствующего уровня на начальном и среднем этапах обучения испанскому языку остается проблематичной. В силу того, что данное явление мало исследовано, целью статьи является представление списка неадаптированных коротких рассказов, соответствующих среднему уровню (Б1 PCIC), и результатов исследования о преимуществах использования данных рассказов как средства стимуляции коммуникационных навыков на уроке испанского языка. Материалы и методы. Для изучения проблемы были проведены анкетирование по шкале Лайкерта, устные интервью, проверка итоговых работ. В исследовании приняли участие 54 студента из трех российских вузов и одной школы с углубленным изучением испанского и английского языков. Собранные данные обработаны методами математической статистики в программе Microsoft Office Excel. Для исследования были отобраны 36 коротких рассказов современных испаноязычных авторов, разработаны пред- и посттекстовые вопросы для введения в тему и стимуляции устной речи. Результаты исследования. По итогам проведенного исследования было выявлено, что отобранные рассказы соответствуют уровню Б1 учебного плана Института Сервантеса, а темы, представленные в рассказах, стимулируют коммуникацию на уроке, отодвигая страх совершить ошибку на второй план. Многие преподаватели испанского языка вводят неадаптированную художественную литературу, начиная с уровня Б2. Данный эксперимент демонстрирует успешное использование коротких рассказов на среднем уровне владения языком. Обсуждение и заключение. Результаты исследования вносят вклад в развитие и совершенствование методики преподавания испанского языка с использованием аутентичных художественных текстов. Материалы статьи будут полезны практикующим преподавателям и методистам испанского языка.

Короткий рассказ, преподавание испанского языка как иностранного, pcic, мотивация, испаноязычные авторы xxi в

Короткий адрес: https://sciup.org/147236070

IDR: 147236070 | УДК: 398.2:811.134.2 | DOI: 10.15507/1991-9468.105.025.202104.700-714

Текст научной статьи Короткие неадаптированные рассказы испаноязычных авторов XXI в. на уроке испанского языка

В последнее десятилетие все учебные пособия по изучению испанского языка как иностранного, которые выходят на международный рынок, должны соответствовать Общеевропейской системе уровня владения иностранными языками (MCER). Учебная программа Института Сервантеса (PCIC) содержит систематизированный материал для обучения испанскому языку как иностранному, подобранный в соответствии с MCER и распределенный по уровням – от начального до продвинутого: A1, A2, B1, B2, C1 и C2.

PCIC предлагает вводить аутентичную литературу, а именно, короткие рассказы, начиная с уровня B21, поэтому некоторые преподаватели отдают предпочтение дидактическим текстам и адаптированной литературе на начальном и среднем уровнях, чтобы не отходить от нормы, предложенной в учебном плане.

Повышение мотивации для студентов среднего уровня Б1 – это актуальный вопрос в преподавании иностранных языков, так как на данном уровне наблюдается потеря интереса к улучшению навыков владения языком. Б1 – это важнейший пороговый уровень, когда студенту необходима дополнительная мотивация для продолжения обучения. На данном этапе вводится сослагательное наклонение, трудное для понимания русскогово-рящим ученикам, учащийся отрабатывает все прошедшие времена, пройденные на предыдущем уровне, осознает ошибки и видит сложность языка в полной мере. У студентов наблюдается явный страх ошибки, они словно «блокируются», активность на уроке снижается.

Цель данного исследования – продемонстрировать, что короткие рассказы, написанные испаноязычными авторами XXI в., отобранные в рамках данного исследования, не только соответствуют уровню Б1, но и выступают источником мотивации для студентов поколения Z, основными характеристиками которых являются многозадачность и отсутствие концентрации [1].

С нашей точки зрения, чтение неадаптированной литературы может придать студенту дополнительный стимул к изучению языка. Огромное количество материала, созданного испаноязычными писателями за последние десятилетия, позволяет осуществить адекватную выборку рассказов с соответствующими уровню лексикой и грамматикой и темами, интересующими студентов.

Включение современных рассказов, демонстрирующих использование актуальных лингвистических структур, повышает уровень языковой компетенции учащегося, вносит свой вклад в обогащение лексического фона ученика и знакомит его с современными тенденциями литературы стран изучаемого языка.

Основная гипотеза данного исследования заключается в следующем: выбранные рассказы способствуют развитию устной речи. Основываясь на этой гипотезе, мы полагаем, что выбранные темы, благодаря своей актуальности для учеников, стимулируют коммуникацию на уроке и мотивируют студентов к выражению своей точки зрения на иностранном языке, оставляя в стороне страх совершить ошибку.

Обзор литературы

Важность использования художественных произведений на уроках иностранного языка отмечают не только русские, но и зарубежные ученые. Так, Е. Е. Шевчик [2], Н. Н. Жувикина, И. В. Феоктистова [3] считают, что использование художественной литературы помогает улучшить коммуникативные навыки студентов. Л. Р. Аносова [4], Ю. В. Рогачева [5], О. П. Жиркова [6], Н. А. Загрядская [7] подчеркивают, что работа с художественными текстами на уроке способствует развитию критического мышления. А. О. Костюкова и В. В. Лоренц отмечают значимость художественной литературы в формировании социокультурной компетенции на уроках иностранного языка [8].

В свою очередь, А. Бернс и Ф. Заяс [9], Мендоса Фийола [10], А. Гарсия [11] полагают, что при адекватном подборе материала художественную литературу можно использовать на любом этапе обучения языку.

К. Джоуйни [12], Б. Саес Мартинез [13], А. Кардона [14], В. Хорхе [15], М. С. Фернандес-Фигарес [16] отмечают универсальность художественной литературы как дидактического материала, так как она способствует пополнению словарного запаса, совершенствует навыки понимания текста и показывает важность использования аутентичного страноведческого материала в ходе обучения иностранному языку. Р. Минервини также подчеркивает преимущества использования художественных текстов в изучении фразеологизмов [17].

В настоящее время существуют издательства (Difusión, Edelsa, Habla con Ñ), которые включают короткие рассказы в учебные пособия или отводят для них отдельный учебник (Libros blancos, Más que palabras).

Герреро проанализировала 15 наиболее ходовых учебных пособий уровня Б1, выпущенных с 2006 по 2017 гг. популярными издательствами в сфере преподавания испанского как иностранного [18]. Ее исследование демонстрирует, что наличие литературных текстов на уровне Б1 минимально, что является одним из самых слабых аспектов изученных учебных пособий этого уровня.

Данная ситуация меняется на более высоких уровнях. Так, C. Луго в своем исследовании показывает, что количество литературных текстов уровня С1 с годами увеличивается: из 59 текстов в 15 учебниках, опубликованных в 2010 г., только три были литературными. В то время как из 64 текстов в десяти учебных пособиях, опубликованных в 2016 г., 29 - лите-ратурные2.

Несмотря на то, что в учебниках уровня Б1 встречается мало литературных текстов, многие педагоги активно используют рассказы, отрывки из романов и стихотворений на уроках. По нашему личному опыту и по мнению преподавателей на различных форумах и профильных сайтах ( RutaEle, MarcoEle, ProfedEle) учите -ля на практических занятиях используют упражнения, основанные на литературных текстах, как разработанные ими, так и найденные на профильных источниках.

Тем не менее применение литературных текстов носит скорее хаотичный и точечный характер, поскольку работа с ними осуществляется в оставшееся время урока, в дополнение к публицистическим текстам учебника, адаптированных под уровень языка.

В свою очередь, мы предлагаем включать короткие неадаптированные рассказы уровня Б1 в программу данной ступени. Одни исследователи сходятся во мнении, что использование аутентичной литературы на уроке благоприятно влияет на процесс освоения языка [11; 19]. Другие считают, что адаптированная литература вырабатывает у студентов ложные установки об устройстве языка и неподходящие стратегии для чтения оригинальных текстов3 [20].

С. Баденас Руаж в своем исследовании доказала, что при комментировании понравившихся литературных текстов студенты уверенно высказывают свои мнения и идеи [21]. Важно подбирать рассказы таким образом, чтобы тема вызывала интерес и ориентировала на дискуссию. Р. Ситман и И. Лернер считают, что тщательно отобранные литературные тексты могут пробудить мотивацию к чтению и улучшить способности к осмыслению прочитанного [22].

Таким образом, можно сделать вывод как об актуальности, так и о нехватке художественных текстов на среднем уровне изучения языка. Подборка неадаптированных коротких рассказов будет полезна преподавателям и методистам для введения их в общий план уроков и составления отдельных курсов художественной литературы для уровня Б1.

Материалы и методы

Реализация данного исследования проходила в двух фазах, каждая из которых включала три этапа. На первом этапе первой фазы устанавливались критерии для поиска коротких рассказов современных испаноязычных авторов. На втором этапе была разработана таблица, включающая 58 авторов, подходящих под выбранные критерии (актуальность, известность в испаноязычном мире, отзывы коллег на профильных сайтах и форумах).

Исходя из этой таблицы, отобрано 36 финальных рассказов, отвечающих следующим критериям: объем (не более трех страниц), актуальность тем, доступная лексика и грамматика для среднего уровня (Б1) учащихся. Также разработаны пред- и посттекстовые вопросы к рассказам для стимуляции коммуникации на уроке и введения в тему рассказов и одноязычного словаря на испанском языке к каждому рассказу. В пред- и посттекстовой работе мы придерживались личностного подхода, который состоит в том, чтобы «стимулировать учащихся к вовлечению их собственного личного и культурного опыта в толковании и осмыслении текста» [23, c. 97].

На третьем этапе с помощью программы Microsoft Excel проведены количественный анализ лексических единиц в рассказах и распределение их по уровням (А1-А2, Б1, Б2 и С1-С2) в соответствии с планом Института Сервантеса. Мы объединили начальные уровни А1 и А2 и уровни свободного владения С1-С2, поскольку нас интересовал критерий соответствия уровню Б1.

Для работы во второй фазе отбирались участники эксперимента – ученики Государственного лицея № 1568 им. Пабло Неруды и студенты трех российских вузов: Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ), Воронежского государственного университета (ВГУ), Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева (МГУ им. Н. П. Огарева). Заявленный уровень студентов – Б1, возраст – 13– 19 лет. Эксперимент проводился в течение 2019 учебного года. Все респонденты были проинформированы о цели исследования и выразили готовность к сотрудничеству.

Рассмотрим подробнее уровень и специализацию участников эксперимента:

– Лицей им. Пабло Неруды: 4 группы 8–9-х классов с углубленным изучением испанского и английского языков (по 10 чел. в каждой). Их уровень варьируется между А2 и Б1 при наличии пяти уроков испанского языка в неделю. Преподаватель является носителем испанского языка. 3 экспериментальные группы в ходе обучения использовали короткие рассказы, 1 контрольная группа не вносила изменений в учебный план.

– МГЛУ: 2 группы учащихся факультета международного права и правосудия (по 7 чел. в каждой). Изучение испанского языка вводится со второго года обучения. Уровень студентов – Б1. По мнению учителя, ввиду того, что испанский язык не профильный, мотивация и интерес у студентов слабый. Контрольная группа в работе опиралась на тексты учебника «Español 2000», экспериментальная группа – на предложенные короткие рассказы.

– ВГУ: 2 группы учащихся на кафедре романской филологии (по 12 чел. в каждой), 10 ч испанского языка в неделю. Учащиеся достигают уровня Б1 к концу первого курса. Обе группы в процессе обучения использовали короткие рассказы. Преподаватель – носитель русского языка.

– МГУ им. Н. П. Огарева: 1 группа (12 чел.), студенты изучают испанский язык 4 раза в неделю по 90 мин. Это будущие переводчики, их основной язык после русского – английский. К моменту начала эксперимента учащиеся еще не достигли уровня Б1, но, по мнению преподавателя, они успешно справляются с текстами уровней Б1 и Б2. Преподаватель – носитель русского языка.

Итого в эксперименте приняли участие 54 ученика и 4 преподавателя4.

На первом этапе второй фазы студенты начали работать с отобранными рассказами. Для второго этапа были разработаны анкеты, позволившие оценить работу учащихся и преподавателей с короткими рассказами в процессе обучения.

На третьем этапе осуществлялся сбор информации о финальных тестах учащихся и проводился количественный анализ результатов в программе Microsoft Excel.

Результаты исследования

На первом этапе исследования отобраны 58 испаноязычных авторов короткого рассказа. На основе этого списка и критериев отбора, упомянутых ранее, были рассмотрены 36 рассказов (табл. 1). В ходе эксперимента выявлено, что рассказы, составляющие корпус данного исследования, соответствуют учебной программе Института Сервантеса.

Т а б л и ц а 1. Финальный список рассказовT a b l e 1. Definitive list of stories

Окончание табл. 1 / End of table 1

|

1 |

2 |

3 |

|

Juan Bonilla «Las Musarañas» |

Insomnio y problemas a la hora de conciliar el sueño |

Los pasados |

|

José María Merino «La carta en el árbol» |

Amor de adolescencia |

Los pasados; el presente de indicativo |

|

F. M. «Canon» |

Los padres y los hijos |

El presente de indicativo |

|

Juan José Millás «¿Somos felices?» |

Adulterio matrimonial; la amistad falsa |

El pretérito imperfecto; el pretérito de indefinido; el presente de indicativo |

|

Juan José Millás «El paraíso era un autobús» |

Amor a primera vista |

Los pasados |

|

Andres Neuman «Vidas instanta-neas» |

Conocerse en la red (las páginas de contactos, los sitios web para encontrar pareja) |

Presente |

|

Iban Zaldua «Amigo Invisible» |

Los amigos invisibles y las enfermedades mentales |

Los pasados |

|

José María Merino «La suplantación» |

La imagen tradicional de la familia, los roles de género |

El pretérito de indefinido; el presente de indicativo; el condicional |

|

Andrés Neuman «Una rama mas alta» |

La infancia y el crecimiento de una persona |

Pretérito imperfecto; presente de indicativo |

|

Juan José Millás «Dos pares de calcetines» |

Los padres e hijos; no aceptar a la persona tal como es |

Los pasados |

|

Antonio Gala «Una historia común» |

El abandono de los animales |

El pretérito de indefinido |

|

Andrés Neuman «Las cosas que no hacemos» |

Los sueños y la realidad |

El verbo gustar; la construcción me gusta que + subjuntivo |

|

Edmundo Paz Soldán «Simulacros» |

Simulacros, mentiras y falsificadores; los padres e hijos |

Los pasados |

|

Fernando Aramburu «Mi alma y mi perro» |

Las máscaras de personalidad; el perro es el mejor amigo del hombre |

El presente de indicativo; el pretérito imperfecto |

|

Andrés Neuman «Estar descalzo» |

L a pérdida de los seres queridos y los objetos que les pertenecían |

Repaso de los pasados |

|

Antonio Gala «La modelo» |

¿Se materializan los sueños y los pensamientos? |

Los pasados |

Данный вывод основывается на результатах, представленных в таблице 2. Лексика, которая не упоминается в плане, может быть отнесена как к лексике понятной студенту (транспозиция из родного языка или тех языков, которыми он владеет), так и не понятной. Поэтому она была вынесена в отдельную колонку.

Т а б л и ц а 2. Средняя величина лексики, соответствующей и не соответствующей уровнюстудентов,%

T a b l e 2. Average number of known, unknown and unspecified words, %

Среднее количество знакомых слов в соответствии с планом IC уровня Б1 / Average number of known words according to level B1 of the PCIC

Среднее количество незнакомых слов в соответствии с планом IC уровня Б1 / Average number of unknown words according to level B1 of the PCIC

Среднее количество слов, не указанных в плане IC / Average number of unspecified words

74,5

18,6

6,9

Согласно таблице, лексика рассказов не соответствует 100-процентному плану, что само по себе является невозможным, поскольку данные рассказы были написаны не для дидактических целей. Стоит подчеркнуть, что содержание учебной программы Института Сервантеса не может быть рассмотрено как закрытый список, в него всегда могут быть добавлены новые концепции и лексические единицы5, поэтому он может и должен являться ориентиром, но не конечной целью.

По полученным анкетным результатам, 74,5 % соответствия с PCIC – это достаточное процентное соотношение, необходимое для понимания текста, при наличии пред- и посттекстовой работы с учащимися.

Основную сложность в рассказах представляла лексика. 12 рассказов содержат грамматические структуры, соответствующие более высоким уровням (imperfecto de subjuntivo, futuro compuesto, condicional 3 tipo), но они не влияют на конечное восприятие текста.

По результатам опроса учащихся, были получены следующие данные (табл. 3):

Т а б л и ц а 3. Результаты опроса учащихся, %T a b l e 3. Student survey results, %

|

Вопросы / Questions |

Полностью cогласен / Totally Agree (5) |

Согласен / Agree (4) |

Скорее да, чем нет / Rather yes than no (3) |

Не согласен / Disagree (2) |

Полностью не согласен / Strongly disagree (1) |

|

1. Нравится ли Вам читать? / Do you like Reading? |

30 |

45 |

18 |

2 |

5 |

|

2. Насколько Вам понравилось работать с короткими рассказами в классе? / How much did you enjoy working with the short stories in class? |

40 |

43 |

12 |

5 |

0 |

|

3. Насколько хорошо Вы поняли рассказы? / How well did you understand the stories? |

10 |

68 |

20 |

2 |

0 |

|

4. Отметьте, насколько сложной была лексика от (1 до 5) / Rate the vocabulary complexity (from 1 to 5) |

5 |

30 |

63 |

2 |

0 |

|

5. Помогли ли Вам вопросы до и после чтения улучшить навыки говорения? / Did the pre- and post-reading questions help you improve your speaking skills? |

33 |

25 |

25 |

10 |

7 |

|

6. Вам сейчас проще дается разговорная речь на испанском, чем в начале курса? / Is it easier for you to speak Spanish now than it was at the beginning of the course? |

25 |

38 |

28 |

7 |

2 |

|

7. Были ли полезны рассказы для освоения новых грамматических структур? / Did the stories help you learn new grammatical structures? |

25 |

35 |

23 |

10 |

7 |

|

8. Вам хочется читать больше рассказов испаноязычных авторов? / Would you like to read more stories by Spanish-speaking authors? |

46 |

26 |

20 |

8 |

0 |

Примечание / Note . 1 – min, 5– max.

На вопросы «Какие рассказы Вам понравились больше?» и «Какие рассказы Вам понравились меньше всего?» студенты приводили практически одни и те же рассказы. Из чего напрашивается вывод, что следующие темы не оставляют студентов равнодушными и вызывают дискуссии:

-

1. ¿Vivir para trabajar o trabajar para vivir? / Жить ради того, чтобы работать или работать ради того, чтобы жить?

-

2. ^Que significa ser feliz? / Что означает быть счастливым?

-

3. La infancia, la envidia / Детство, зависть.

-

4. El fin del mundo / Конец света.

-

5. El mundo y sus habitantes / Мир и его обитатели.

-

6. Adivinar el futuro; creer en los horoscopos / Предугадать будущее, верить в гороскопы.

-

7. Conformarse con la realidad / Смириться с окружающей действительностью.

По итогам наблюдений преподавателей за работой студентов были получены следующие данные:

-

1. Мотивация студентов осталась на прежнем высоком уровне (рис. 1).

-

2. В среднем преподаватели тратили на обсуждение рассказов 25 мин. урока.

-

3. Три преподавателя считают инициативу работы с рассказами вместо текстов учебника успешной. Преподаватель из МГУ им. Н. П. Огарева высказал сомнения. Как мы уже упоминали, студенты этого вуза не достигли уровня Б1, при работе с рассказами они находились на ступени А2.2.

-

4. Преподаватель лицея № 1568 отметил, что у групп, в ходе работы использовавших рассказы, был замечен больший прогресс в высказывании своего мнения на иностранном языке, поскольку обыкновенно на уроках не уделяется столько внимания дискуссиям на актуальные темы и обмену мнениями.

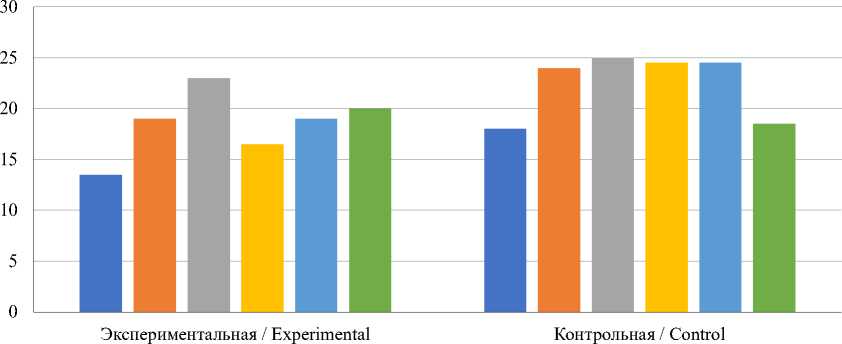

Сравнительный анализ финальных работ студентов экспериментальной и контрольной групп из МГЛУ показал следующие результаты (рис. 2): итоговая работа (устная и письменная часть) полностью базировалась на содержании учебника Español 2000. В устной части от студентов требовалось придумать диалоги на мотив различных ситуаций: общение с друзьями о прошедшем путешествии, случайная встреча, визит в музей и др. Диалоги на эти темы читала контрольная группа в учебнике в течение курса. Экспериментальная группа не имела к ним доступа. Письменная часть включала шесть заданий следующего типа: фиксированный ответ на вопрос по предложенному тексту, перевод предложений, задания на прошедшие времена и на составление предложений типа «Если бы я был (профессия), то…».

Контрольная группа показала более высокие результаты в письменной экзаменационной работе, чем экспериментальная. Стоит отметить, что в шестом упражнении – единственном упражнении, где от студентов требовалось проявить креативность и написать свои мысли, экспериментальная группа набрала бóльший балл.

-

а) Начальная / At the beginning б) Финальная / At the end

Р и с. 1. Мотивация студентов

F i g. 1. Student motivation

Данный результат подтверждает исследование Е. С. Давиденко о том, что художественные тексты развивают навыки творческого мышления6.

В устной части, по словам преподавателя, контрольная группа пыталась воссоздать диалоги учебника по памяти, были паузы в ответах, ученики пытались вспомнить заученный текст. Учащиеся экспериментальной группы говорили своими словами, без большого количества пауз и, хотя грамматических ошибок было больше, чем у контрольной группы, они общались увереннее и свободнее.

Данные результаты указывают на необходимость разработки контрольных работ на проверку навыков устной речи и понимания текста, идентичных для обеих групп (контрольной и экспериментальной) без жесткой привязки к текстам рассказов и учебника.

Письменные работы студентов лицея и двух университетов (ВСУ, МГУ им. Н. П. Огарева, лицей им. Пабло Неруды) по инициативе преподавателей заключались в ответах на пре- и посттекстовые вопросы рассказов, использованных в курсе. Был произведен анализ работ по следующим вопросам:

-

1. Были ли полными ответы на вопрос? (Да / Нет).

-

2. Были ли содержательными ответы на вопрос? (Да / Нет).

-

3. Были ли ответы последовательными и связными? (Да / Нет).

-

4. Сколько новых слов из текстов было использовано в ответах?

-

a. от 1 до 3

-

b. от 3 до 5

-

c. более 5

-

5. Хорошо ли уловили студенты основную мысль рассказа? (Да / Нет).

-

6. Много ли было грамматических ошибок?

-

a. Да

-

b. Достаточно, но текст был понятен

-

c. Очень мало

Исходя из полученных результатов, 65 % студентов дали полные ответы, 27 % ответов были содержательными, 72 % – последовательными и связными. 60 % респондентов использовали от 1 до 3 новых слов из текстов, 27 – от 3 до 5 и 13 % – больше 5.

Упражнение 1 / The exercise 1 Упражнение 2 / The exercise 2 Упражнение 3 / The exercise 3

Упражнение 4 / The exercise 4 Упражнение 5 / The exercise 5 Упражнение 6 / The exercise 6

Р и с. 2. Результаты письменной итоговой работы экспериментальной и контрольной групп

F i g. 2. Results of the written final work of the experimental and control groups.

85 % студентов правильно отразили основную мысль рассказов в своих ответах, 68 - допустили несколько грамматических ошибок, 30 % - достаточное количество, но в целом текст был понятен.

Таким образом, опираясь на результаты анкетирования, финальные работы студентов и отзывы преподавателей, можно сделать вывод, что процесс обучения с использованием рассказов оказывает эффективное влияние на практику говорения, а темы рассказов, находящие отклик у студентов, мотивируют их к высказыванию своей точки зрения на иностранном языке, что подтверждает тезис MCER «личный интерес к содержанию текста всегда вызывает высокий уровень мотивации»7 и утверждение Ч. Фуентес [24]: «Если текст интересен студенту, мотивация гарантирована».

Обсуждение и заключение

Одним из основных вкладов данного исследования можно назвать подборку из 36 коротких рассказов современных испаноязычных авторов, которая соответствует уровню Б1 учебного плана Института Сервантеса. Подборка организована таким образом, чтобы ее можно было без затруднений включить в план уроков, не нарушая привычного ритма, отводя для дискуссии 20–25 мин.

Положительный отзыв студентов и преподавателей о работе с рассказами демонстрирует тот факт, что неадаптированную литературу можно успешно включать в программу уровня Б1 с целью повышения коммуникативных навыков.

Большинство работ на испанском языке, которые мы изучили в ходе данного исследования, сосредоточены на дидактическом применении микрорассказов [25; 26], поэзии или отрывков из романов XIX-XX вв. [27-29]. Основываясь на литературных текстах, разрабатываются различные упражнения, которые направлены на улучшение понимания текста.

Наше исследование показывает, что при соответствии уровня художествен- ных текстов с уровнем и интересами студента отпадает необходимость в продолжительной притекстовой работе: 98 % считают рассказы понятными, даже учитывая тот факт, что 18,6 % лексики превышает уровень Б1 PCIC. Это дает возможность посвятить время урока обсуждению актуальных тем и обмену мнениями, что позволяет, если не повысить мотивацию, то, как было продемонстрировано в эксперименте, оставить ее на таком же высоком уровне.

Р. Калафато отмечал, ссылаясь на работы различных ученых, что «проведенные в России исследования об использовании аутентичных литературных произведений в преподавании английского как иностранного носят преимущественно теоретический характер, они не содержат эмпирических данных и практических рекомендаций относительно методов использования и критериев отбора художественных текстов, которые отражали бы мнение и опыт преподавателей» [23, c. 99]. Согласно сделанным выводам, важнейшим критерием отбора, по мнению педагогов, является соответствие уровня художественного текста уровню учащихся и содержания текста его способности заинтересовать учащихся. Большинство преподавателей считают короткие рассказы наиболее подходящим жанром для использования на уроке. Относительно литературных эпох большинство опрошенных предпочитают XX и XXI вв. Настоящее исследование эмпирически доказало эффективность коротких рассказов уровня Б1 на уроках испанского языка.

В дальнейшем планируется увеличить количество участников эксперимента и разработать единый финальный тест для контрольных и экспериментальных групп.

Материалы статьи будут полезны методистам и преподавателям, готовящих студентов к международным экзаменам DELE, содержание которых должно соответствовать PCIC.

СПИСОК

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Поступила 23.06.2021; одобрена после рецензирования 30.09.2021; принята к публикации 11.10.2021.

Об авторе :

Саргузина Ирина Александровна, аспирант кафедры языков, текста и контекста Гранадского университета (18071, Испания, г. Гранада, авенида дель Хоспичио), магистр по преподаванию испанского языка как иностранного Университета Небрихи (28015, Испания, г. Мадрид, ул. Санта Крус де Марсенадо, д. 27), ORCID: ,

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.

Список литературы Короткие неадаптированные рассказы испаноязычных авторов XXI в. на уроке испанского языка

- Гиренок Ф. И. Антропологические конфигурации философии // Философия науки и техники. 2002. Вып. 8. С. 408-426. URL: https://iphras.ru/elib/Ph_sc8_22.html (дата обращения: 10.06.2021).

- Шевчик Е. Е. Формирование эмотивной компетенции студентов-филологов в процессе чтения художественных текстов // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2008. № 9. С. 106-110. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-emotivnoy-kompetentsii-s1:udentov-filologov-v-protsesse-chteniya-hudozhestvennyh-tekstov (дата обращения: 19.08.2021).

- Жувикина Н. Н., Феоктистова И. В., Ханжина А. А. Особенности и возможности использования нетрадиционных уроков при изучении иностранного языка в средней школе // Наука и образование: новое время. 2015. № 6. С. 200-203. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25386329 (дата обращения: 19.08.2021).

- Аносова Л. Р. Роль поэтического текста в обучении английскому языку // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2013. № 3 (21), ч. I. С. 15-18. URL: https://www.gramota.net/articles/issn_1997-2911_2013_3-1_02.pdf (дата обращения: 19.08.2021).

- Рогачева Ю. В. Чтение иноязычной литературы как универсальный инструмент формирования ключевых компетенций студентов неязыковых вузов // Электронный журнал Синергия. 2015. № 2. С. 34-39.

- Жиркова О. П. Роль художественного текста при обучении иностранному языку студентов второго профиля // Иностранные языки: лингвистические и методические аспекты. 2016. № 35. С. 40-42.

- Загрядская Н. А. Возможности использования художественных текстов на занятиях по английскому языку в неязыковом вузе (на примере направления «психология») // Мир науки, культуры, образования. 2017. № 2 (63). С. 21-23.

- Костюкова А. О., Лоренц В. В. Формирование социокультурной компетенции обучающихся на уроках иностранного языка (на примере произведения ЭМ Ремарк «Три товарища») // Тенденции развития науки и образования. 2020. № 60 (7). С. 69-72. doi: https://doi.org/10.18411/lj-04-2020-147

- Berns A., Zayas F. DaF y literatura: ¿cómo incluir contenidos literarios en el nivel inicial sin desmotivar a los alumnos? // Porta Linguarum. 2005. Vol. 4. P. 135-149. doi: http://doi.org/10.30827/Digibug.29872

- Mendoza Fillola A. Los materiales literarios en la enseñanza de ELE: funciones y proyección comunicativa // redELE: Revista Electrónica de Didáctica ELE. 2007. Num. 1. URL: http://hdl.handle. net/11162/72234 (дата обращения: 10.07.2021).

- Albaladejo García M. D. A. Cómo llevar la literatura al aula de ELE: de la teoría a la práctica // marcoELE. Revista de Didáctica Español Lengua Extranjera. 2007. Num. 5. P. 1-51. URL: http://www.redalyc.org/articulo. oa?id=92152376003 (дата обращения: 16.07.2021).

- Jouini K. El texto literario en la clase de E/LE: Propuestas y modelos de uso // Didáctica: Lengua y Literatura. 2008. Vol. 13, no. 20. P. 121-159. URL: https://www.researchgate.net/publication/277739074_El_ texto_literario_en_la_clase_de_espanol_como_lengua_extranjera_propuestas_y_modelos_de_uso (дата обращения: 19.08.2021).

- Sáez Martínez B. Texto y literatura en la enseñanza de ELE // Del texto a la lengua: La aplicación de los textos a la enseñanza-aprendizaje del español L2-LE. 2011. Vol. 1. P. 57-68. URL: https://dialnet.unirioja.es/ servlet/articulo?codigo=5419236 (дата обращения: 14.08.2021).

- Cardona A. Enseñanza del español lengua extranjera a través de la literatura // Diálogos latinoamericanos. 2014. Num. 22. P. 129-152. URL: https://www.redalyc.org/pdf/162/16230854012.pdf (дата обращения: 16.08.2021).

- Ventura Jorge M. S. La literatura como recurso didáctico en la enseñanza del español como lengua extranjera // Tejuelo: Didáctica de la Lengua y la Literatura. 2015. Vol. 21, no. 1. P. 30-53. URL: http://hdl.handle. net/10662/4529 (дата обращения: 16.08.2021).

- Fernández-Fígares M. C. Enfoque transnacional para la creación de un corpus literario en el aula ELE // Porta Linguarum. 2020. Num. 34. P. 39-53. doi: https://doi.org/10.30827/portalin.v0i34.16732

- Minervini R. Enseñar las unidades fraseológicas a través de la literatura en el aula de ELE // Tejuelo. 2021. Vol. 34. P. 83-110. doi: https://doi.org/10.17398/1988-8430.34.83

- Núñez Delgado P., Rodríguez Guerrero B. La comprensión lectora en ELE. Análisis de manuales de B1 con base en su tipología textual // Revista Internacional de Lenguas Extranjeras. 2017. No. 6. P. 31-54. doi: https://doi.org/10.17345/rile6.1823

- San Mateo Valhdehíta A. Una lectura graduada narrativa para estudiantes de E/LE de nivel avanzado // Biblioteca virtual redELE. 2005. No. 5. 76 p. URL: http://hdl.handle.net/11162/76341 (дата обращения: 28.07.2021).

- Hill D. R. Graded Readers // ETL Journal. 2013. Vol. 67, issue 1. P. 85-125. doi: https://doi.org/10.1093/ elt/ccs067

- Badenas Roig S. R. El cuento como recurso didáctico en la enseñanza del francés lengua extranjera // Revista de Lingüística y Lenguas Aplicadas. 2018. Vol. 13. P. 21-30. doi: https://doi.org/10.4995/rlyla.2018.8694

- Sitman R., Lerner I. Literatura hispanoamericana-Herramienta de acercamiento cultural en la enseñanza del español como lengua extranjera // Estudios Interdisciplinarios De América Latina Y El Caribe. 1994. Vol. 5, no. 2. URL: http://www3.tau.ac.il/ojs/index.php/eial/article/view/1223 (дата обращения: 29.07.2021).

- Calafato R. Literature in Language Education Evolving Language Pedagogies and Text Preferences in Contemporary Russia // Вопросы образования. 2018. № 2. С. 91-116. doi: http://doi.org/10.17323/1814-9545-2018-2-91-116

- Nevado Fuentes C. El texto literario en las clases de ELE: un recurso didáctico y motivador // Revista Internacional de Lenguas Extranjeras. 2015. Num. 4. P. 151-167. doi: https://doi.org/10.17345/rile4.701

- Mateos B. Microrrelatos intertextuales: una ventana al canon literario en el aula de ELE // Lenguaje y Textos. 2020. Vol. 51. P. 81-94. doi: https://doi.org/10.4995/lyt.2020.12055

- Mateos Blanco B., Álvarez Ramos E. Los microrrelatos hipermediales de Patricia Esteban Erlés: didáctica de la fantasía // Microtextualidades. Revista Internacional de microrrelato y minificción. 2021. Num. 10. P. 35-56. doi: https://doi.org/10.31921/microtextualidades.n10a3

- López-Andrada C., Bernardini V. La apertura del canon literario: la narrativa de Concha Alós para clases de C1 ELE // Alabe. 2020. Num. 22. doi: http://dx.doi.org/10.15645/Alabe2020.22.4

- Sanz Pastor M. Didáctica de la literatura: el contexto en el texto y el texto en el contexto // Carabela. 2006. Num. 59. P. 5-23. https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/carabela/pdf/59/59_005.pdf (дата обращения: 18.08.2021).

- Martínez Sallés M. Libro, déjame libre. Acercarse a la literatura con todos los sentidos // redELE: Revista Electrónica de Didáctica ELE. 2004. No. 0. URL: https://www.educacionyfp.gob.es/dctm/redele/Material-RedEle/Revista/2004_00/2004_redELE_0_19Martinez-Salles.pdf?documentId=0901e72b80e0c9e4 (дата обращения: 20.08.2021).