Коррекция биоценоза влагалища у глубокостельных коров с использованием пробиотиков Гипролам и Cимбитер-2

Автор: Шахов А.Г., Сашнина Л.Ю., Ерина Т.А.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Микробиология и ветеринария

Статья в выпуске: 2 т.53, 2018 года.

Бесплатный доступ

В интенсивном промышленном животноводстве крайне важна профилактика послеродовых эндометритов, приводящих у высокопродуктивных коров к нарушению воспроизводительной функции, снижению молочной продуктивности и преждевременной выбраковке. Значительную роль в этиологии и развитии эндометритов наряду со специфическими инфекциями играют дисбактериозы и условно-патогенная микрофлора в родовых путях. При гинекологической патологии коров потенциально патогенные бактерии контаминируют телят при рождении, вызывая желудочно-кишечные болезни. Для профилактики этих патологий применяются различные препараты, обладающие антиоксидантным и иммуномодулирующим действием, нормализующие гормональный и метаболический статус и инволюционные процессы, а также антибиотики, однако частое применение последних сопровождается микроэкологическими нарушениями в биотопах. В качестве альтернативы для коррекции состояния родовых путей перед отелом применяют пробиотики. Целью представленной работы было изучение корригирующего влияния пробиотиков гипролама и симбитера-2 на микрофлору влагалища у глубокостельных коров для предупреждения послеродовых эндометритов и на формирование нормофлоры кишечника у телят. Для опыта отобрали 36 животных красно-пестрой породы с молочной продуктивностью в предыдущую лактацию 5100-5400 кг. За 5-7 сут до отела в I опытной группе ( n = 12) коров обрабатывали интравагинально препаратом гипролам (по 100 см3) с интервалом 24 ч, во II опытной группе ( n = 12) - мультипробиотиком cимбитер-2 по аналогичной схеме. В III группе (контроль, n = 12) препараты не применяли. Проводили клинические наблюдения за коровами в течение 14 сут после отела и за телятами в молозивный период. Состояние микробиоценоза родовых путей коров до и после отела, количественный и качественный состав бактерий молозива и толстого отдела кишечника телят оценивали по численности и частоте обнаружения индигенной и условно-патогенной микрофлоры. Бактериологические исследования цервикальной слизи, выделений из половых путей, молозива, фекалий, изучение культурально-морфологических и биохимических свойств выделенных микроорганизмов проводили общепринятыми методами. Определяли профилактическую эффективность применения пробиотиков. Результаты проведенных исследований показали, что применение гипролама и симбитера-2 способствовало поддержанию количества индигенной микрофлоры после родов на физиологическом уровне, препятствовало колонизации половых путей условно-патогенной микрофлорой и профилактировало возникновение послеродовых эндометритов соответственно в 71,4 и 85,8 % случаев, а также предотвращало развитие желудочно-кишечных болезней у телят от матерей из I и II опытных групп в 50,0 и 41,7 % случаев. Высокая эффективность этих пробиотиков обусловлена способностью молочнокислых бактерий приживляться в родовых путях и поддерживать оптимальный количественный состав индигенной микрофлоры, которая обеспечивает колонизационную резистентность генитального тракта.

Коровы, микрофлора родовых путей, молозива и кишечника телят, пробиотики, послеродовый эндометрит, профилактика

Короткий адрес: https://sciup.org/142214141

IDR: 142214141 | УДК: 636.2:619:618:579.62:615.331 | DOI: 10.15389/agrobiology.2018.2.414rus

Текст научной статьи Коррекция биоценоза влагалища у глубокостельных коров с использованием пробиотиков Гипролам и Cимбитер-2

Высокая заболеваемость коров острым послеродовым эндометритом наносит значительный экономический ущерб в результате нарушения воспроизводительной функции, снижения молочной продуктивности, преждевременной выбраковки животных (1-5). Наряду с возбудителями инфекционных заболеваний (6-8) важную роль в этиологии и развитии послеродовых эндометритов играет условно-патогенная микрофлора и дисбактериозы, проявляющиеся стойкими количественными и качественными изменениями бактериального сообщества нормальной микрофлоры (9-11). При гинекологической патологии у коров выделяемые потенциально патогенные бактерии контаминируют телят при рождении, вызывая у них желудочно-кишечные болезни (12).

Для предупреждения развития послеродовых эндометритов у коров рекомендованы препараты селена с антиоксидантным и иммуномодули-414

рующим действием (13, 14), препараты из плаценты, нормализующие гормонально-метаболические и инволюционные процессы в половых органах после родов (15, 16), средства, усиливающие сократительную деятельность матки (17-19), антимикробные препараты (20-22). Один из основных способов профилактики послеродовых патологий — использование средств, устраняющих воспаления (23, 24). Применение антибактериальных препаратов в течение 3 сут после родов с профилактической целью не оказывает существенного влияния на микробиоценоз влагалища. В то же время длительный курс снижает количественные и качественные характеристики нормофлоры, повышает рН вагинального секрета, что препятствует восстановлению микробиоценоза влагалища в послеродовой период и создает условия для размножения условно-патогенной микрофлоры (25, 26). В генитальном тракте в послеродовой период количество лактобацилл и бифидобактерий значительно уменьшается, условно-патогенной микрофлоры — увеличивается, что вызывает послеродовые гнойно-септические заболевания вследствие вымывания микроорганизмов из влагалища околоплодными водами и кровью, травматизации родового канала, контаминации влагалища кишечной микрофлорой (27, 28). Восстановление защитной микрофлоры при дисбиотических нарушениях без применения биотерапевтических препаратов затруднено, что подтверждается рецидивами заболеваний (29-33).

В настоящее время альтернативой использованию антимикробных препаратов при профилактике послеродовых осложнений служит применение пробиотиков как наиболее естественных конкурентов патогенной и условно-патогенной микрофлоры (34-37). Однако их использование в первые сутки после отела не всегда предотвращает возникновение и развитие катарального эндометрита, что обусловлено дисбиотическими нарушениями во влагалищном микробиотопе перед родами. В связи с этим перспективно использовать пробиотические препараты для коррекции микробиоценоза родовых путей коров до отела.

В представленном исследовании мы впервые показали необходимость интравагинального применения пробиотиков глубокостельным коровам для профилактики послеродовых эндометритов, что также способствует оптимизации микробиоценоза кишечника у новорожденных телят и снижению их подверженности желудочно-кишечным заболеваниям.

Цель работы — изучение корригирующего влияния пробиотиков ги-пролам и симбитер-2 на микрофлору влагалища глубокостельных коров.

Методика. Опыт проводили на молочно-товарной ферме «Высокое» (ООО «ЭкоНиваАгро», Лискинский р-н, Воронежская обл.) на 36 животных красно-пестрой породы с молочной продуктивностью в предыдущую лактацию 5100-5400 кг. Содержание коров в сухостойный период — беспривязное на глубокой соломенной подстилке. Группы формировали с учетом ожидаемого срока отела. За 10-15 сут животных переводили в предродовую секцию, затем в секцию, где проходил отел. Коров разделили на три группы. За 5-7 сут до отела животных I опытной группы ( n = 12) ежедневно с интервалом 24 ч обрабатывали интравагинально пробиотическим препаратом гипролам (ООО «Биотехагро», Россия) с помощью шприца Жанэ и гинекологической пипетки (по 100 см3, 5-7 введений). Коровам II опытной группы ( n = 12) интравагинально по аналогичной схеме вводили мультипробиотик cимбитер-2 (НПК «О.Д. Пролисок», Украина) (38). В III группе (контроль, n = 12) препараты не применяли.

Проводили клинические наблюдения за коровами в течение 14 сут после отела и за телятами в молозивный период. Состояние микробиоце- ноза родовых путей до и после отела, количественный и качественный состав бактерий молозива и толстого отдела кишечника телят оценивали по количеству и частоте обнаружения индигенной и условно-патогенной микрофлоры. Бактериологические исследования цервикальной слизи, выделений из половых путей, молозива, фекалий, изучение культуральноморфологических и биохимических свойств выделенных микроорганизмов проводили общепринятыми методами (39).

Профилактическую эффективность применения пробиотиков определяли по формуле: Е = 100 ½ (В-А)/В, где Е — показатель эффективности, %; А и В — заболеваемость соответственно среди обработанных и не обработанных препаратом животных, % (40).

Полученные данные представлены как средние значения ( M ) и ошибки средних (± m ).

Результаты . Препарат гипролам (регистрационный ¹ ПВР 135.13/02987) представляет собой суспензию жизнеспособных штаммов молочнокислых бактерий Lactobacillus fermentum 44/1 (ВКПМ В-2940) и Lactococcus lactis subsp. lactis 574 (ВКПМ В-3145) в количестве не менее 1½108 КОЕ/см3, а также вспомогательные вещества — воду, сыворотку молочную, глюкозу, экстракт дрожжевой. Входящие в состав препарата штаммы молочнокислых бактерий способны приживляться в родовых путях у коров и оказывать антагонистическое воздействие на условно-патогенную микрофлору, проникающую в матку. Мультипробиотик симбитер-2 — многокомпонентный биотерапевтический препарат, созданный для нормализации вагинальной микрофлоры женского организма. Основу препарата составляют бактерии видов Lactobacillus acidophilus , L. casei , L. plantarum , L. gas-seri , L. brevis , Bifidobacterium bifidum , B. longum , B. breve , B. infantis , B. adoles-centis , Propionibacterium freudenreichii ssp. shermanii , P. acidipropionici — ключевые протективные микроорганизмы урогенитального тракта. Они активно ферментируют гликоген с образованием органических кислот, синтезируют перекись водорода, бактериоцины и лизоцим, обладают высокой адгезивной способностью в отношении эпителиоцитов, продуцируют витамины и полисахариды (38).

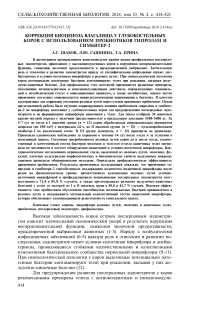

1. Микробный пейзаж (lg КОЕ/см3) родовых путей у коров красно-пестрой породы при обработке пробиотиками гипролам и симбитер-2 ( M ± m )

|

Наименование |

I группа |

II группа |

III группа |

|

Lactobacillus spp. |

7,53±0,59* |

7,64±0,83* |

6,55±0,71* |

|

7,64±0,61* |

7,58±0,10* |

5,64±0,94* |

|

|

Bifidobacterium spp. |

7,64±0,72* |

7,78±0,69* |

6,50±0,46* |

|

7,75±0,86* |

7,54±0,73* |

5,47±0,68* |

|

|

Corynebacterium spp. |

2,25±0,02* |

2,49±0,17* |

2,32±0,19* |

|

2,20±0,01* |

2,66±0,23* |

3,51±0,41* |

|

|

Staphylococcus saprophyticus |

5,52±0,49* |

4,61±0,16* |

5,86±0,12* |

|

5,76±0,17* |

4,55±0,21* |

5,61±0,81* |

|

|

Staphylococcus epidermidis |

3,64±0,02* |

4,62±0,61* |

5,37±0,25* |

|

4,54±0,74* |

5,59±0,32* |

4,32±0,17* |

|

|

Staphylococcus aureus |

н/в |

н/в |

н/в |

|

н/в |

н/в |

4,32±0,03 (25,0) |

|

|

Streptococcus группы С |

4,50±0,16 (50,0) |

4,57±0,69 (25,0) |

5,70±0,45 (75,0) |

|

4,43±0,58 (50,0) |

4,51±0,65 (33,3) |

6,64±0,81 (75,0) |

|

|

Enterococcus faecalis |

н/в |

3,95±0,01 (16,7) |

3,67±0,22 (25,0) |

|

2,63±0,01 (25,0) |

3,49±0,01 (25,0) |

4,35±0,85 (75,0) |

|

|

Streptococcus spp. гемолитические |

н/в |

2,56±0,86 (8,3) |

5,68±0,38 (25,0) |

|

3,91±0,01 (25,0) |

3,64±0,73 (8,3) |

5,39±0,52 (75,0) |

|

|

Enterobacter spp. |

н/в |

2,77±0,85 (8,3) |

н/в |

|

н/в |

н/в |

4,49±0,02 (25,0) |

|

|

Escherichia coli |

2,51±0,89 (25,0) |

3,46±0,25 (16,7) |

4,52±0,74 (25,0) |

|

н/в |

н/в |

5,70±0,65 (50,0) |

|

|

П р и м еч а ни е. Описание групп см. в разделе «Методика». В скобках — частота выделения микроорга- |

|||

|

низмов, %; микроорганизмы, отмеченные звездочкой, |

выделяли у 100 % животных; |

н/в — не выделяли. |

|

|

Над чертой — показатели до отела, |

под чертой — после |

отела. |

|

Микрофлора родовых путей до применения препаратов (табл. 1) и в контрольной группе за 5-7 сут до отела существенно не различалась. Во всех образцах присутствовали лактобациллы, бифидобактерии, Corynebac-terium spp., Staphylococcus saprophyticus и S. epidermidis , реже обнаруживали Streptococcus группы C и Escherichia coli . Кроме того, во II группе до применения симбитера-2 и от контрольных животных выделили гемолитические стрептококки и Enterococcus faecalis , а до обработки этим пробиотиком — также Enterobacter spp. (см. табл. 1).

В период до отела в результате обработки гипроламом в родовых путях отмечали положительную динамику по лактобациллам (рост численности на 1,5 %), бифидобактериям (на 1,4 %), сапрофитному стафилококка (на 4,2 %), повышалась доля эпидермального стафилококка (на 19,9 %), наблюдалась тенденция к снижению количества стрептококков группы С (на 1,6 %). В 25,0 % случаев изолировали Enterococcus faecalis , гемолитические стрептококки и не выделяли эшерихии (см. табл. 1). При применении симбитера-2 количество лактобацилл и бифидобактерий было оптимальным, росла численность эпидермального стафилококка (на 17,4 %), гемолитических стрептококков (на 29,7 %), снижалось число Enterococcus faecalis (на 11,7 %). Эшерихий и Enterobacter spp. не выделили (см. табл. 1).

После отела у коров в контрольной группе снижалась представленность лактобацилл (на 13,9 %), бифидобактерий (на 15,9 %) и повышалось количество условно-патогенной микрофлоры: стрептококков группы С — на 14,2 %, Enterococcus faecalis — на 15,7 %, эшерихий — на 20,7 %. Частота выделения Enterococcus faecalis , гемолитических стрептококков и эшери-хий увеличилась соответственно на 50,0; 50,0 и 25,0 %, кроме того, с частотой 25,0 % выявлялся золотистый стафилококк и Enterobacter spp . (см. табл. 1). В I группе количество лактобацилл и бифидобактерий было на 26,2 и 29,4 % выше, чем в контроле, а численность и частота стрептококков группы С оказались ниже, чем в контроле, соответственно на 33,3 и на 25,0 %, Enterococcus faecalis — на 39,6 и 50,0 %, гемолитических стрептококков — на 27,5 и 50,0 %. Золотистый стафилококк, эшерихии и Entero-bacter spp. не выявлялись. Во II группе по сравнению с контролем количество лактобацилл было выше на 25,6 %, бифидобактерий — на 27,5 %, стрептококков группы С — ниже на 32,1 %, Enterococcus faecalis — на 32,5 %, гемолитических стрептококков — на 19,8 %. Золотистый стафилококк, эшери-хии и Enterobacter spp. не обнаружили. У животных, обработанных симби-тером-2, частота выделения гемолитических стрептококков и стрептококков группы С была ниже на 16,7 %, чем у тех, которым вводили гипролам.

2. Профилактическая эффективность применения У коров, обрабо- пробиотиков гипролам и симбитер-2 на коро- танных пробиотиками, вах красно-пеcтрой породы отел протекал без родо-

|

Показатель |

1 I группа1 II группа1 III группа |

||

|

Число животных, гол. |

12 |

12 |

12 |

|

Выведение плода, мин ( M ± m ) Заболело послеродовым |

60±10 |

30±10 |

120±30 |

|

эндометритом, гол. (%) Профилактическая |

2 (16,7) |

1 (8,3) |

7 (58,3) |

|

эффективность, % |

71,4 |

85,8 |

|

|

П р и м е ч а н и е. Описание групп см. в разделе «Методика». |

|||

вспоможения, а частота гнойно-катарального эндометрита не превысила 16,7 % (табл. 2). В контроле в 50,0 % случаев коровам оказывали родовспоможение, выведение

плода было соответственно в 2 и 4 раза более длительным, чем в I и II группа, одна корова и полученный от нее теленок пали, более чем у половины отмечали острый гнойно-катаральный эндометрит (см. табл. 2).

Следовательно, интравагинальное введение глубокостельным коро- вам пробиотиков гипролама и симбитера-2 способствовало поддержанию количества индигенной микрофлоры после родов на физиологическом уровне, препятствовало колонизации половых путей условно-патогенной микрофлорой и профилактировало возникновение послеродовых эндометритов в 71,4 и 85,8 % случаев.

Коррекция биоценоза родовых путей коров сопровождалась оптимизацией количественного и качественного состава микрофлоры молозива. В 1-е сут после родов в молозиве у животных, которым вводили гипро-лам, количество лактобацилл и бифидобактерий было больше, чем в контроле, соответственно в 9,8 и 29,2 раза, Staphylococcus epidermidis — меньше в 6,6 раза; золотистый стафилококк, стрептококки группы Д и эше-рихии не обнаружили. Молозиво коров II группы содержало больше лактобацилл и бифидобактерий (соответственно в 6,7 и 17,5 раза), меньше — Staphylococcus epidermidis (в 1,5 раза). Золотистый стафилококк выделяли из него реже (в 2,3 раза) и в меньшем количестве (в 11 раз), стрептококки группы Д и эшерихии, которые выявлялись в контроле с частотой 25,0 и 8,3 %, не обнаружили. Сравнивая эффект от гипролама и симбитера-2, следует отметить, что в первом случае численность лактобацилл и бифидобактерий была выше соответственно в 1,5 и 1,7 раза, Staphylococcus epider-midis — меньше в 4,3 раза, а золотистый стафилококк не обнаружили.

Интравагинальное применение пробиотиков положительно сказалось на формировании нормофлоры желудочно-кишечного тракта у телят, начало становления которой происходит при прохождении плода через родовые пути матери и напрямую зависит от санитарного качества и своевременного получения молозива (молока) — источника лактобацилл и бифидобактерий. В 1-е сут жизни в толстом отделе кишечника телят от обработанных гипроламом коров по сравнению с контролем лактобацилл было больше в 237,4, бифидобактерий — в 38,9, лактозоположительных эшери-хий — в 2,2 раза, соотношение последних и лактозонегативных E. coli возросло в 17,7 раза; численность бактерий родов Enterobacter и Citrobacter оказалась меньше соответственно в 3,5 и 10,7 раза; не выявлялись золотистый стафилококк и протей. На 7-е сут количество лактобацилл и бифи-думбактерий было больше соответственно в 165,5 и 131,3 раза, сапрофитных стафилококков — в 8,3 раза; условно-патогенных микроорганизмов Enterococcus faecalis меньше в 21,7, Enterococcus faecium — в 25,3, лактозонегативных эшерихий — в 8,7, бактерий родов Citrobacter и Enterobacter — в 10,9 и 18,5 раза. В 1-е сут жизни в толстом отделе кишечника телят от матерей, обработанных симбитером-2, лактобацилл было больше по сравнению с контролем в 19,7, бифидобактерий — в 15,6, лактозоположительных эшерихий — в 16,3 раза; условно-патогенных бактерий родов Entero-bacter и Citrobacter — меньше в 29,7 и 7,4 раза; золотистый стафилококк и протей не выделялись. На 7-е сут численность лактобацилл и бифидобактерий оказалась больше соответственно в 4,1 и 6,4, сапрофитных стафилококков — в 87,4 раза, соотношение лактозопозитивных и лактозонегативных эшерихий — выше в 8,5 раза; лактозонегативных эшерихий было меньше в 11,9, Enterococcus faecalis — в 5,1, Enterococcus faecium — в 5,0, бактерий родов Citrobacter и Enterobacter — в 4,1 и 2,4 раза; золотистый стафилококк и протей не обнаружили. Оптимизация формирования нор-мофлоры у телят в молозивный период в результате микроэкологической подготовки коров гипроламом и симбитером-2 профилактировала желудочно-кишечные болезни у телят соответственно в 50,0 и 41,7 % случаев.

Таким образом, коррекция биоценоза влагалища глубокостельных коров гипроламом и симбитером-2 в значительной степени предупреждает развитие острого послеродового эндометрита. Высокая эффективность этих их пробиотиков применения обусловлена способностью молочнокислых бактерий заселять родовые пути коров-матерей и поддерживать оптимальное содержание индигенной микрофлоры, обеспечивающей колонизационную резистентность генитального тракта, что предотвращает инфицирование патогенными микроорганизмами и чрезмерное размножение в родовых путях условно-патогенных бактерий. Кроме того, оптимизируется количественный и качественный состав микрофлоры молозива и кишечника телят, что профилактирует у них желудочно-кишечные болезни.

Список литературы Коррекция биоценоза влагалища у глубокостельных коров с использованием пробиотиков Гипролам и Cимбитер-2

- Нежданов А.Г., Шахов А.Г. Послеродовые гнойно-воспалительные заболевания матки у коров. Ветеринарная патология, 2005, 3: 61-64.

- Le Blanc S.J., Duffield T.F., Leslie K.E., Bateman K.G., Keefe G.P., Walton J.S., Johnson W.H. Defining and diagnosing postpartum clinical endometritis and its impact on reproductive performance in dairy cows. American Dairy Science Association, 2002, 85: 2223-2236 ( ) DOI: 10.3168/jds.S0022-0302(02)74302-6

- Gilbert R.O., Shin S.T., Guard C.L., Erb H.N., Marcel F. Prevalence of endometritis and its effects on reproductive performance of dairy cows. Theriogenology, 2005, 64(9): 1879-1888 ( ) DOI: 10.1016/j.theriogenology.2005.04.022

- Gautam G., Nakao T., Yusuf M., Koike K. Prevalence of endometritis during the postpartum period and its impact on subsequent reproductive performance in two Japanese dairy herds. Anim. Reprod. Sci., 2009, 116(3-4): 175-187 ( ) DOI: 10.1016/j.anireprosci.2009.02.001

- Dubuc J., Duffield T.F., Leslie K.E., Walton J.S., Leblanc S.J. Effects of postpartum uterine diseases on milk production and culling in dairy cows. J. Dairy Sci., 2011, 94(3): 1339-1346 ( ) DOI: 10.3168/jds.2010-3758

- Donofrio G., Herath S., Sartori C., Cavirani S., Flammini F., Sheldon I.M. Bovine herpesvirus 4 is tropic for bovine endometrial cells and modulates endocrine function. Reproduction, 2007, 134(1): 183-197 ( ) DOI: 10.1530/REP-07-0065

- Donofrio G., Ravanetti L., Cavirani S., Herath S., Capocefalo A., Sheldon I.M. Bacterial infection of endometrial stromal cells influences bovine herpesvirus 4 immediate early gene activation: a new insight into bacterial and viral interaction for uterine disease. Reproduction, 2008, 136(3): 361-366 ( ) DOI: 10.1530/REP-08-0171

- Fábián K., Makrai L., Sachse K., Szeredi L., Egyed L. An investigation of the aetiological role of bovine herpesvirus 4 in bovine endometritis. Vet. J., 2008, 177(2): 289-292 ( ) DOI: 10.1016/j.tvjl.2007.04.010

- Liu M.C., Wu C.M., Liu Y.C., Zhao J.C., Yang Y.L, Shen J.Z. Identification, susceptibility, and detection of integrongene cassettes of Arcanobacterium pyogenes in bovine endometritis. J. Dairy Sci., 2009, 92(8): 3659-3666 ( ) DOI: 10.3168/jds.2008-1756

- Petit T., Spergser J., Rosengarten R., Aurich J. Prevalence of potentially pathogenic bacteria as genital pathogens in dairy cattle. Reprod. Domest. Anim., 2009, 44(1): 88-91 ( ) DOI: 10.1111/j.1439-0531.2007.01002.x

- Bicalho R.C., Machado V.S., Bicalho M.L., Gilbert R.O., Teixeira A.G., Caixeta L.S., Pereira R.V. Molecular and epidemiological characterization of bovine intrauterine Escherichia coli. J. Dairy Sci., 2010, 93(12): 5818-5830 ( ) DOI: 10.3168/jds.2010-3550

- Самохин В.Т., Шахов А.Г., Шегидевич Э.И., Федоров Ю.Н., Юров К.П., Жидков С.А., Воронин Е.С., Архипов А.В., Бурлаков А.В., Субботин В.В., Ивкин Н.С., Донченко А.С., Шкиль Н.А., Волков Г.К., Сидоров М.А., Овсянникова Т.О., Сисягин П.Н., Каврук Л.С., Никитин В.Ф., Антипов В.А., Терехов В.И., Шипицын А.Г., Петров Ю.Ф., Дегтярев В.П. Научно обоснованная система получения здорового молодняка и профилактика желудочно-кишечных болезней новорожденных телят. М., 2002.

- Cerri R.L., Rutigliano H.M., Lima F.S., Araújo D.B., Santos J.E. Effect of source of supplemental selenium on uterine health and embryo quality in high-producing dairy cows. Theriogenology, 2009, 71(7): 1127-1137 ( ) DOI: 10.1016/j.theriogenology.2008.12.005

- Brozos C.N., Kiossis E., Georgiadis M.P., Piperelis S., Boscos C. The effect of chloride ammonium, vitamin E and Se supplementation throughout the dry period on the prevention of retained fetal membranes, reproductive performance and milk yield of dairy cows. Livestock Science, 2009, 124(1-3): 210-215 ( ) DOI: 10.1016/j.livsci.2009.01.018

- Лободин К.А. «Плацента активное начало» -препарат для коррекции воспроизводительной функции коров. Ветеринария, 2006, 7: 38-42. Режим доступа: https://elibrary.ru/it-em.asp?id=9242726. Без даты.

- Корниенко В.С. Лекарственный препарат Бан. А.С. 2140275 (РФ) МКИЗ А61К35/12, А61К35/50. Филиал ¹ 5 ГНЦ -Институт биофизики ФУ «Медбиоэкстрем» при МЗ России ¹ 98110825/13. Заявл. 04.06.98. Опубл. 27.10.99.

- Arlt S., Padberg W., Drillich M., Heuwieser W. Efficacy of homeopathic remedies as prophylaxis of bovine endometritis. J. Dairy Sci., 2009, 92(10): 4945-4953 ( ) DOI: 10.3168/jds.2009-2142

- Barrett A.J., Murray R.D., Christley R.M., Dobson H., Smith R.F. Effects of the administration of oxytocin or carbetocin to dairy cows at parturition on their subsequent fertility. Vet. Rec., 2009, 165(21): 623-626 ( ) DOI: 10.1136/vr.165.21.623

- Zidane K., Niar A., Tainturier D. Comparative effect on clinical use of PGF2 and REPROCINE in the treatment of retained placenta in dairy cows at Tiaret region (Algeria). Asian Journal of Animals and Veterinary Advances, 2011, 6(6): 593-598 ( ) DOI: 10.3923/ajava.2011.593.598

- Runciman D.J., Anderson G.A., Malmo J., Davis G.M. Effect of intrauterine treatment with cephapirin on the reproductive performance of seasonally calving dairy cows at risk of endometritis following periparturient disease. Aust. Vet. J., 2008, 86(7): 250-258 ( ) DOI: 10.1111/j.1751-0813.2008.00302.x

- Galvão K.N., Greco L.F., Vilela J.M., SáFilho M.F., Santos J.E. Effect of intrauterine infusion of ceftiofur on uterine health and fertility in dairy cows. J. Dairy Sci., 2009, 92(4): 1532-1542 ( ) DOI: 10.3168/jds.2008-1615

- Kaufmann T.B., Westermann S., Drillich M., Plöntzke J., Heuwieser W. Systemic antibiotic treatment of clinical endometritis in dairy cows with ceftiofur or two doses of cloprostenol in a 14-d interval. Anim. Reprod. Sci., 2010, 121: 55-62 ( ) DOI: 10.1016/j.anireprosci.2010.04.190

- Machado V.S., Bicalho M.L.S., Pereira R.V., Caixeta L.S., Bittar J.H.J., Oikonomou G., Gilbert R.O., Bicalho R.C. The effect of intrauterine administration of mannose or bacteriophage on uterine health and fertility of dairy cows with special focus on Escherichia coli and Arcanobacterium pyogenes. J. Dairy Sci., 2012, 95: 3100-3109 (10.3168/jds.2011-5063)

- Changjun X., Minglei H., Daqing G., Jinghua G., Guizhen X., Jianwei L., Hongbo N. Therapeutic efficacy experiments of Xuyanning in treating endometritis of dairy cows. Journal of Heilongjiang Bayi Agricultural University, 2012, 2. Режим доступа: https://en.cnki.com.cn/Artic-le_en/CJFDTOTAL-HLJK201202016.htm. Без даты.

- Кира Е.Ф. Бактериальный вагиноз. СПб, 2001.

- Колесаева Ж.Ю., Мартикайнен З.М., Савичева А.М. Тарасова М.А. Особенности восстановления влагалищного микробиоценоза у родильниц после естественных родов и оперативного родоразрешения. Журнал акушерства и женских болезней, 2009, 3: 25-31.

- Доброхотова Ю.З., Затикян Н.Г. Современные представления о механизмах развития дисбиоза влагалища. Акушерство, гинекология, репродукция, 2008, 1: 7-9. Режим доступа: http://www.gyn.su/article.php?what=21. Без даты.

- Garoussi M.T., Khosrave A.R., Havareshti P. Mycoflora of cervicovaginal fluids in dairy cows with or without reproductive disorders. Mycopathologia, 2007, 164(2): 97-100 ( ) DOI: 10.1007/s11046-007-9031-x

- Анкирская А.С. Бактериальный вагиноз. Акушерство и гинекология, 1995, 6: 13-16.

- Lincke A., Drillich M., Heuwieser W. Die subklinische Endometritis des Rindes und ihr Einfluss auf die Fruchtbarkeit eine Übersicht neuerer Untersuchungen. Berl. Münch. Tierärztl. Wschr, 2007, 120(5-6): 245-250 ( ) DOI: 10.2376/0005-9366-120-245

- LeBlans SJ. Postpartum uterine disease and dairy herd reproductive performance: a review. Vet. J., 2008, 176(1): 102-114 ( ) DOI: 10.1016/j.tvjl.2007.12.019

- Dolezel R., Vecera M., Palenik T., Cech S., Vyskocil M. Systematic clinical examination of early postpartum cows and treatment of puerperal metritis did not have any beneficial effect on subsequent reproductive performance. Veterinarni Medicina, 2008, 53(2): 59-69. Режим доступа: http://www.vri.cz/docs/vetmed/53-2-59.pdf. Без даты.

- Santos T.M., Caixeta L.S., Machado V.S., Rauf A.K., Gilbert R.O., Bicalho R.C. Antimicrobial resistance and presence of virulence factor genes in Arcanobacterium pyogenes isolated from the uterus of postpartum dairy cows. Vet. Microbiol., 2010, 145(1-2): 84-89 ( ) DOI: 10.1016/j.vetmic.2010.03.001

- Турченко А.Н., Коба И.С., Новикова Е.Н., Решетка М.Б., Петенко А.И., Горпи-ченко Е.А. Применение широко используемых в животноводстве пробиотических препаратов для профилактики острых послеродовых эндометритов у коров (на молочных комплексах). Ветеринария Кубани, 2012, 3: 11-13. Режим доступа: https://elibrary.ru/it-em.asp?id=17785427. Без даты.

- Otero M.C., Morelli L., Nader-Macias M.E. Probiotic properties of vaginal lactic acid bacteria to prevent metritis in cattle. Letters in Applied Microbiology, 2006, 43: 91-97 ( ) DOI: 10.1111/j.1472-765X.2006.01914.x

- Fátima M., Nader-Macías E., Claudia O.M., Carolina E.M., Natalia M.C. Advances in the design of probiotic products for the prevention of major diseases in dairy cattle. Journal of Industrial Microbiology & Biotechnology, 2008, 35(11): 1387-1395 ( ) DOI: 10.1007/s10295-008-0438-2

- Ametaj B.N., Iqbal S., Selami F., Odhiambo J.F., Wang Y., Gänzle M.G., Dunn S.M., Zebeli Q. Intravaginal administration of lactic acid bacteria modulated the incidence of purulent vaginal discharges, plasma haptoglobin concentrations, and milk production in dairy cows. Research in Veterinary Science, 2014, 96(2): 365-370 ( ) DOI: 10.1016/j.rvsc.2014.02.007

- Янковский Д.С. Микробная экология человека: современные возможности ее поддержания и восстановления. Киев, 2005. Режим доступа: https://lad.mosuzi.ru/antropologi-ya/d7f4f702361368547686f389025d7bda. Без даты.

- Сидоров М.А., Скородумов Д.И., Федотов В.Б. Определитель зоопатогенных микроорганизмов. М., 1995.

- Беляков В.Д. Иммунопрофилактика в иммунологии. М., 1961.