Коррекция нарушений регионарного кровообращения у больных детским церебральным параличом с помощью криогенных технологий

Автор: Кузнецова Наталия Львовна, Давыдов Олег Дмитриевич

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Материалы III съезда ортопедов-травматологов Уральского федерального округа

Статья в выпуске: 3, 2012 года.

Бесплатный доступ

Проведено исследование функционального состояния вегетативной нервной системы, включающее реовазографию верхних конечностей и термографию у 12 больных детским церебральным параличом в сроки до криохирургического лечения и через 10 дней после операции. У всех пациентов в дооперационном периоде выявлялось нарушение кровотока в дистальных отделах конечностей по ангиоспастическому типу, свидетельствующее о выраженной симпатикотонии. В раннем послеоперационном периоде отмечено улучшение реографических и термографических показателей, свидетельствующее об увеличении перфузии тканей кровью.

Детский церебральный паралич, реовазография, термография, регионарное кровообращение, ангиоспазм

Короткий адрес: https://sciup.org/142121572

IDR: 142121572

Текст статьи Коррекция нарушений регионарного кровообращения у больных детским церебральным параличом с помощью криогенных технологий

Современный подход к лечению больных детским церебральным параличом (ДЦП) отличается, с одной стороны, наличием огромного выбора методик медикаментозного, физиотерапевтического и хирургического воздействия, а с другой стороны тем, что многие из них не используют физиологический подход к воздействию на патогенетическом уровне, что обусловливает неудовлетворенность пациентов и их родителей достигнутыми результатами [1].

Хирургическая коррекция последствий ДЦП направлена, в основном, на компенсацию ортопе- дических нарушений. В последнее время для улучшения двигательных возможностей больных ДЦП все шире применяются методы функциональной нейрохирургии [3], однако у 80 % пациентов с ДЦП имеется синдром вегетативной дистонии, в связи с чем любое травматичное вмешательство может усугублять имеющиеся нарушения [2].

Цель – объективизировать динамику изменений периферического кровотока у больных с синдромом вегетативной дистонии при детском церебральном параличе после криохирургического лечения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Обследовано 12 больных детским церебральным параличом в возрасте 14-17 лет. Девочек было 8, мальчиков – 4. Все пациенты состояли на диспансерном учете в медицинских учреждениях по месту жительства, имели среднюю степень выраженности неврологического дефицита (спастический гемипарез 7 человек, тетрапарез – 5 человек).

Исследование проведено до операции и в ближайший послеоперационный период – на 10 сутки после периартериальной криосимпатоде-струкции по авторской методике [4], включало реовазографию нижних конечностей (РВГ) и инфракрасную компьютерную термографию. Регистрация периферического кровотока проводи- лась с применением реографического комплекса «Рео-Спектр» (ООО «Нейрософт», г. Иваново) по тетраполярной методике. Термографическое исследование проводилось с использованием портативного компьютерного термографа «Иртис-2000МЕ» (Россия), имеющего спектральный диапазон 3-5 мкм и чувствительность 0,05 градусов Цельсия. Математическая обработка полученных данных проведена с использованием пакета прикладных программ «Microsoft Excel» и «Statistica 6.0». Количественные различия между средними значениями оценивались по t-критерию Стьюдента. Различия между средними величинами считались достоверными при p<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

По данным РВГ в дооперационном периоде значения реографического показателя и максимальной скорости быстрого наполнения были в норме и существенно не менялись после проведения криохирургического воздействия (табл. 1).

Наблюдалось значительное увеличение показателя средней скорости медленного наполнения на обеих конечностях, как в дооперационном, так и в раннем послеоперационном периоде. Значение Vср на стороне более пораженной конечности составило 0,99 Ом/с до лечения и 0,92 Ом/с после криосим-патодеструкции (норма 0,4±0,15 Ом/с), а на стороне менее пораженной конечности соответственно 0,91 Ом/с и 1,16 Ом/с, что указывало на значительное повышение тонуса артерий среднего звена. В предоперационном периоде отмечено значимое изменение показателей ДИК и ДИА, свидетельствующее о повышении периферического сопротивления и сосудистого тонуса как на уровне артериол, так и на уровне посткапилляров. В раннем послеоперационном периоде зарегистрировано восстановление до нормы только значений дикротического индекса, при этом его величина умеренно повышалась по сравнению с первоначальными величинами. Показатели магистрального кровотока на уровне кистей рук до операции существенно отличались от допустимых нормальных значений (табл. 2). РИ на стороне более пораженной конечности (0,56 у.е.) и менее пораженной конечности (0,42 у.е.) был снижен в два раза по сравнению с нормой (1,2 у.е.). Vмакс также значительно отличалось от нормы. Средние значения этого показателя составили соответственно 0,72 Ом/с и 0,65 Ом/с (норма 1,4 Ом/с). Тонус резистивных сосудов также был повышен как для более пораженной, так и для менее пораженной конечности: ДИК составил 53,7 % и 54,4 % соответственно, при норме 37,2±6,4 %, а ДИА 61,1 % и 57,3 % соответственно (норма 38,6±4,9 %).

В раннем послеоперационном периоде отмечено восстановление до нормы всех исследуемых реовазографических показателей только на уровне кистей рук.

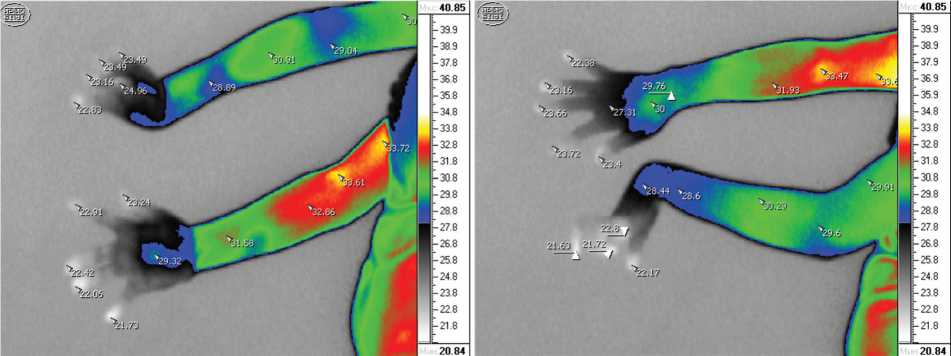

На рисунке 1 представлены термограммы пациентки И., 16 лет, с диагнозом ДЦП. Спастический тетрапарез. Регистрируется феномен «Термоампутации» кистей и стоп со значительным снижением температуры этих областей до 22-23º С.

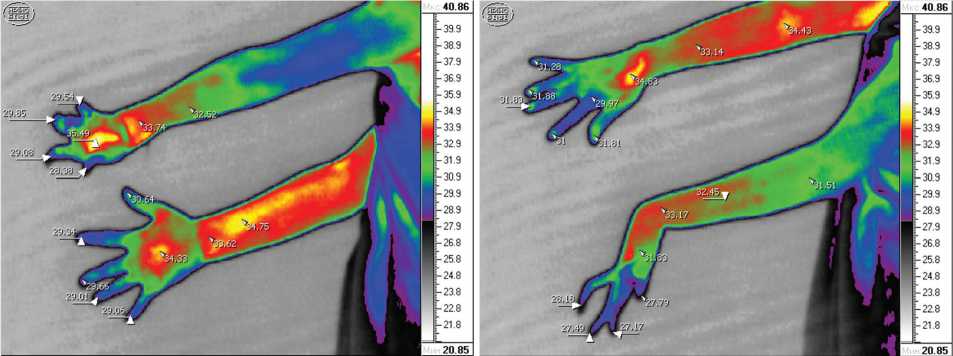

Через 10 суток после криохирургического воздействия отмечен выраженный нейроциркулятор-ный ответ со стороны вегетативной нервной системы, проявляющийся увеличением кровотока и обменных процессов в тканях верхних конечностей (рис. 2). Видны разлитые негомогенные зоны повышения инфракрасного излучения.

Таблица 1

Динамика реографических показателей на уровне предплечий

|

Показатели |

До операции |

10 дней после операции |

Норма |

|

|

РИ(у.е.) |

БПК |

1,11±0,12 |

0,95±0,1 |

0,83±0,18 |

|

МПК |

1,03±0,09 |

1,07±0,07 |

||

|

Vмакс(Ом/с) |

БПК |

1,9±0,28 |

1,89±0,31 |

1,8±0,5 |

|

МПК |

1,72±0,29 |

2,3±0,34 |

||

|

Vср(Ом/с) |

БПК |

0,99±0,13* |

0,92±0,11* |

0,4±0,15 |

|

МПК |

0,91±0,14* |

1,16±0,12* |

||

|

ДИК( %) |

БПК |

53,6±8,3* |

39,7±7,6 |

37,6±7,4 |

|

МПК |

50,2±6,9* |

40,6±4,9 |

||

|

ДИА( %) |

БПК |

56,8±5,4* |

66,0±6,2* |

38,4±4,5 |

|

МПК |

55,6±7,2* |

67,9±6,8* |

||

Примечание: *– достоверность отличий показателей от нормы (p<0,05); БПК – более пораженная конечность; МПК – менее пораженная конечность.

Таблица 2

Динамика реографических показателей на уровне кистей

|

Показатели |

До операции |

10 дней после операции |

Норма |

|

|

РИ (у. е.) |

БПК |

0,56±0,08* |

0,93±0,15 |

1,2±0,3 |

|

МПК |

0,42±0,05* |

0,94±0,21 |

||

|

V макс (Ом/с) |

БПК |

0,72+±0,42* |

1,2±0,38 |

1,4±0,4 |

|

МПК |

0,65±0,23* |

1,25±0,36 |

||

|

V ср (Ом/с) |

БПК |

0,42±0,09 |

0,51±0,13 |

0,42±0,16 |

|

МПК |

0,38±0,06 |

0,43±0,11 |

||

|

ДИК (%) |

БПК |

53,7±5,5* |

45,9±6,3 |

37,2±6,4 |

|

МПК |

54,4±7,4* |

41,7±5,7 |

||

|

ДИА (%) |

БПК |

61,1±6,8* |

45,8±7,1 |

38,6±4,9 |

|

МПК |

57,3±5,5* |

40,7±6,7 |

||

Примечание: *– достоверность отличий показателей от нормы (p<0,05); БПК – более пораженная конечность; МПК – менее пораженная конечность.

Ладонная поверхность кистей Тыльная поверхность кистей

Рис. 1. Термограммы верхних конечностей до операции у пациентки И., 16 лет. Диагноз: ДЦП. Спастический тетрапарез, более выраженный слева

Ладонная поверхность кистей

Тыльная поверхность кистей

Рис. 2. Термограммы верхних конечностей пациентки И., 16 лет. Диагноз: ДЦП. Спастический тетрапарез, более выраженный слева. 10 сутки после криохирургического лечения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование выявило наличие выраженной вазомоторной симпатикотонии у больных ДЦП, которая расценена нами как маркер синдрома вегетативной дистонии. Полученная совокупность объективных критериев вегетативного профиля и периферического кровотока позволила обосновать целесообразность применения периартериальной криосимпатодеструкции. Метод мало- инвазивен и является для данного контингента пациентов патогенетически обоснованным.

Объективизация полученных результатов изменения периферического кровотока после криохирургического воздействия показала выраженную генерализованную реакцию организма, проявляющуюся в нормализации тонуса сосудов «резистивного» звена и достижения состояния эйтонии.