Коррекция погрешности автопотребления кислородного электрода Кларка

Автор: Лежнев Э.И., Попова И.И., Лавровская В.П.

Журнал: Научное приборостроение @nauchnoe-priborostroenie

Рубрика: Исследования, приборы, модели и методы анализа

Статья в выпуске: 1 т.18, 2008 года.

Бесплатный доступ

Приведена методика коррекции показаний электрода Кларка с учетом автопотребления. Автопотребление может вносить существенную погрешность при измерении скорости потребления кислорода клетками. Показано, что учет автопотребления значительно уменьшает эту погрешность при исследовании физиологии дыхания клеток.

Короткий адрес: https://sciup.org/14264530

IDR: 14264530 | УДК: 543.253:

Текст научной статьи Коррекция погрешности автопотребления кислородного электрода Кларка

Полярографическим методам определения содержания кислорода посвящена обширная литература, в перечне которой содержатся патенты, монографии, оригинальные статьи и обзоры. Необходимость работы, обобщающей материалы по конструированию и применению измерителей содержания кислорода в биологических средах, назрела и была бы полезна как разработчикам приборов медико-биологического применения, так и исследователям, работающим с респирометриче-ской аппаратурой. Мы считаем возможным рекомендовать в настоящем кратком сообщении несколько публикаций с элементами теории, описанием различных конструкций и методик работы [1–5, 13–19].

Нами же ставится конкретная задача — анализ погрешности автопотребления электрода Кларка и пути ее коррекции.

Имеется круг задач, решение которых сопряжено с необходимостью коррекции показаний кислородного электрода по автопотреблению. Под автопотреблением понимается уменьшение содержания растворенного кислорода в замкнутом объеме при включенном электроде [3, 4]. Электрод регистрирует содержание кислорода в измерительной камере ("индикаторная" кривая). В ряде

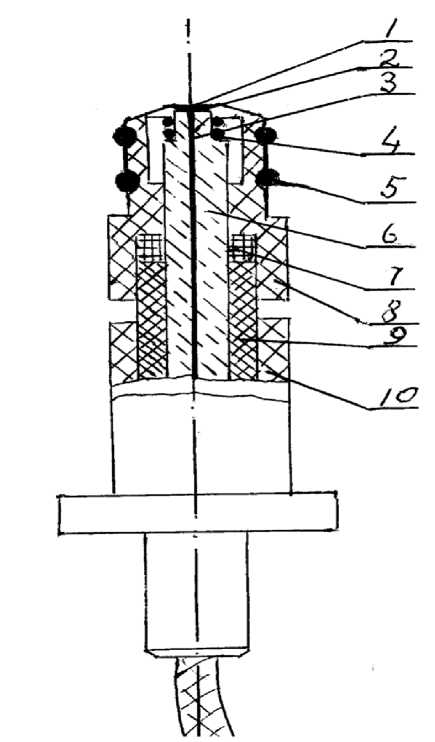

Рис. 1. Схема измерительной камеры.

1 — корпус, 2 — рубашка термостата, 3 — ме-шальник, 4 — пробка, 5 — герметизированная рабочая ячейка со средой и клетками (митохондриями), 6 — измерительный электрод

случаев цель исследований состоит в оценке дыхательной активности (скорости потребления кислорода клетками). Очевидно, что процедура дифференцирования индикаторной зависимости по времени может привести к значительной погрешности в определении скорости дыхания клеток.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Для количественной оценки погрешности измерения концентрации растворенного кислорода, вызванного автопотреблением, рассмотрим временные соотношения электровосстановления кислорода. На рис. 1 и 2 приведены схемы измерительной камеры и измерительного электрода. Электрод регистрирует концентрацию кислорода, растворенного в среде с клетками (митохондриями), заполняющей полностью герметизированный объем камеры С И = f(t ). С И — текущая концентрация без учета инерционности электрода, нормированная по начальной концентрации С 0. Если инерционность электрода соизмерима со скоростью исследуемого процесса, то следует полученную зависимость корректировать по времени запаздывания:

Рис. 2. Измерительный электрод.

1 — полупроницаемая мембрана, 2 — дистанционная мембрана, 3 — катод, 4 — анод, 5 — зажимные кольца, 6 — стеклянный держатель катода, 7 — прокладки, 8 — наконечник, 9 — корпус, 10 — втулка

растворенного кислорода в камере, учитывающая дыхание клеток и автопотребление электрода.

Удельное потребление кислорода клетками у может быть представлено в виде соотношения, по форме аналогичного формуле Михаэлиса— Ментен [20, 21]:

C

Y Y 0 K 1 + С

[мкмоль/(кл.-ч)],

C ( t ) = C И + т • ^ С И , d t

где Y о— максимальное значение удельного потребления; K 1 — безразмерная постоянная;

где т — постоянная электрода, определенная по отклику показаний электрода на ступенчатое изменение концентрации растворенного кислорода [3, 8], а С И — "индикаторная" кривая измерения

при K1 << С при K1 >> С

C

Y = Y о K

.

Тогда (при этом) скорость потребления кислорода клетками можно записать в следующем виде:

d C 1 C 1

d t ” K 1 + С ‘ Т 1 ,

dC где 1 — скорость потребления кислорода клет- dt

С ками из единицы объема, Т1 = —— [ч] — харак-γ0*n теристическое время потребления, n [кл./мл] — концентрация клеток.

Скорость автопотребления в предположении, что поглощение кислорода электродом происходит по кинетике реакции первого порядка [3], может быть представлена уравнением dC^=с -1, dt Т2

где

2 — скорость автопотребления, (6)

d t

V а T2 = —, (7)

K 2

где V — объем измерительной камеры (мл), а K 2 — константа автопотребления.

Очевидно, что имеются два пути коррекции автопотребления: увеличение объема измерительной камеры и учет автопотребления по характеристикам электрода. Mатериальный баланс по кислороду может быть представлен следующим образом:

С = 1 – С 1 – С 2 . (8)

рования (сначала в исходной среде, затем в среде без сыворотки) клетки помещали в респирацион-ную среду, состоящую из среды Joklik (с добавлением 20 мМ Hepes) и митохондриальной среды МiR05 [22] (с добавлением BSA (1 г/л) и сахарозы (110 мМ)) в соотношении 1:1.

Респирационной средой, содержащей клетки в концентрации 1.8–2.0·106 кл./мл, заполняли герметизированную термостатированную ячейку объемом 1 мл измерительной камеры (рис. 1), в которой обеспечивалось перемешивание, и измеряли концентрацию растворенного кислорода электродом (рис. 2) в течение 50 мин. Подсчет клеток проводили на гемоцитометре. Подсчет живых и мертвых клеток в суспензии получали по их окрашиванию 0.5 % раствором трипанового синего по общепринятой методике [23, 24].

Особенности электрода состоят в том, что в нем использован платиновый катод, вмонтированный в стеклянный держатель (cтекло № 29). В качестве полупроницаемой мембраны применена силиконовая пленка. Стабильность показаний электрода достигнута за счет применения дистанционной пористой мембраны (материал — лавсан, толщина 0.005 мм, пористость 7 %, средний диаметр пор 0.8·10–3 мм) и специальной заточки электрода, исключающей влияния пузырьков воздуха в электролите на показания. В электроде в качестве электролита использован 1 М раствор хлористого калия (ДИАМ), оттитрованный KОН до значения рН, равного 10 [3].

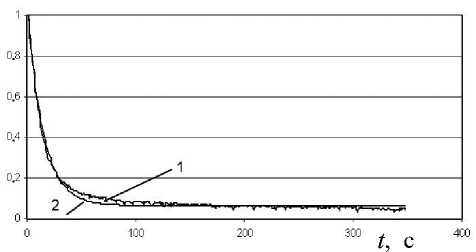

Для определения быстродействия электрода ячейку заполняли дистиллированной водой, устанавливали температуру 37 °С, продували воздухом, потом вносили 0.1 г сульфита натрия (SIGMA) и регистрировали показания электрода (рис. 3).

Полученные соотношения, позволили оценить погрешность при определении скорости дыхания культуры клеток ВНК-21 (С-13), причиной которой является автопотребление.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Клетки BHK-21 (C-13) культивировали в пластиковых флаконах Карреля площадью 25 см2 фирмы Nunc в атмосфере воздуха с 5 % СО 2 . Посевная концентрация составляла 400 тыс. клеток на флакон в 5 мл питательной среды. Для культивирования использовали питательные среды DMEM и RPMI-1640 в соотношении 1:1 с добавлением 10 % сыворотки крупного рогатого скота и 80 мкг\мл гентомицина.

С поверхности флакона клетки снимали при помощи раствора Трипсин-ЭДТА на 3-и сутки культивирования. После 2-кратного центрифуги-

Рис. 3. Отклик электрода на ступенчатую деоксигенацию среды в измерительной ячейке.

1 — показания измерительного электрода,

2 — аппроксимирующая кривая

РЕЗУЛЬТАТЫ

-

1. Отклик электрода на ступенчатую деоксигенацию приведен на рис. 3. Полученная зависимость, нормированная по максимальной концентрации С 0 , хорошо аппроксимируется экспонентой с постоянной времени τ = 14.5 с. Так как эта величина намного больше, чем скорость абсорбции кислорода сульфитом натрия (≈0.12 с [25]), то искажением, вызванным влиянием на скорость процесса восстановления кислорода, можно пренебречь.

-

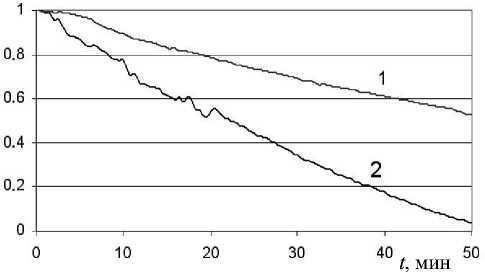

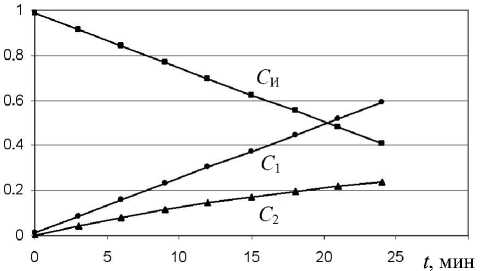

2. На рис. 4 показаны экспериментальные зависимости изменения содержания кислорода в измерительной ячейке в бесклеточной респирацион-ной среде (автопотребление электрода) и в среде, содержащей клетки (автопотребление электрода и дыхание клеток).

Стандартное отклонение экспериментальной кривой дыхания С И от скорректированной по τ кривой С ( t ) не превышает величины 0.018, что позволяет использовать электрод для исследуемых нами медленнопротекающих ( t > 50 τ) процессов.

Рис. 4. Экспериментальные зависимости изменения содержания кислорода в измерительной ячейке.

1 — автопотребление электрода С 2 ,

2 — дыхание клеток С И

Учитывая, что в бесклеточной среде С И = 1 – С 2 , из уравнения (5) получаем

t

C 2 = 1 — eV (9)

Находим, что на участке t = 0÷ 50 мин кривой 1 Т 2 = 1.169 мин. Отметим, что Т 2 зависит от характеристик электрода ( K 2 ) и измерительной ячейки ( V ) и не зависит от процессов дыхания в ячейке.

Далее, имея зависимость содержания кислорода от времени (рис. 4) в среде, содержащей клетки, и зная значение Т 2 , можем, используя уравнение (5), определить расход кислорода в ячейке на автопотребление С 2 ( t ). На начальном участке зависимость С ( t ) в уравнении (5) аппроксимирована линейной функцией (рис. 5). На рис. 5 приведена также зависимость С 2 ( t ), найденная из уравнения (5) при принятом допущении относительно линейности С ( t ). Из соотношения (8) находим С 1 ( t ) (рис. 5).

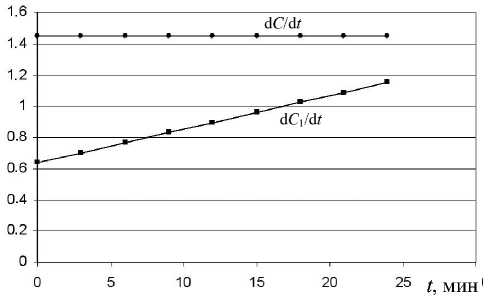

Скорость потребления кислорода клетками, найденная путем дифференцирования зависимости С 1 ( t ) существенно отличается от аналогичного значения, найденного по кривой С ( t ) (рис. 6). Очевидно, что погрешность измерений скорости дыхания может быть уменьшена за счет конструкции электрода и объема измерительной ячейки.

Полученная зависимость d C 1 /d t позволяет, используя соотношения (3) и (4), найти Т 1 ,

Рис. 5. Расчетные кинетические показатели измерения дыхания клеток в измерительной ячейке.

С И — функция аппроксимации кривой изменения содержания кислорода в измерительной ячейке в процессе эксперимента,

С 1 — кривая дыхания клеток, рассчитанная по формуле (8),

С 2 — кривая автопотребления электрода, рассчитанная по формуле (5)

Рис. 6. Скорости потребления кислорода культурой клеток в измерительной ячейке, полученные из кривой дыхания С ( t ) без учета автопотребления электрода и кривой С 1 ( t ), учитывающей влияние автопотребления электрода, в относительных единицах

а следовательно, и удельное потребление клетками кислорода для различных условий инкубации.

Все вычислительные процедуры и обработка результатов экспериментов осуществлены в системе Mathcad 2000 Professional.

ВЫВОДЫ

Полученные результаты позволяют скорректировать погрешность измерений, возникающую в результате автопотребления электрода, и тем самым предусмотреть возможности повышения объективности респирометрических исследований с использованием электрода Кларка.