Коррекция симптомов нарушения мочеиспускания и сексуальных расстройств у пациентов с синдромом хронической тазовой боли: дифференцированный подход

Автор: Сивков А.В., Ромих В.В., Захарченко А.В., Борисенко Л.Ю., Пантелеев В.В., Аполихин О.И.

Журнал: Экспериментальная и клиническая урология @ecuro

Рубрика: Андрология

Статья в выпуске: 1, 2019 года.

Бесплатный доступ

Введение: проблема выбора метода лечения и диагностики хронического абактериального простатита / синдрома хронической тазовой боли (ХАП/СХТБ) является предметом широкой научной дискуссии. Недостаточно изучена этиология этого состояния, неоднозначны рекомендации по его терапии. Кроме того, у пациентов с СХТБ и их партнеров хроническая боль негативно влияет на сексуальные и межличностные отношения, снижает сексуальную активность, удовлетворенность и качество жизни. Целью нашего исследования стало улучшение результатов лечения и качества жизни мужчин с СХТБ и сопутствующими сексуальными дисфункциями за счет разработки эффективных алгоритмов диагностики и лечения. Материалы и методы. В исследование включено 134 пациента, соответствующих критериям диагноза ХАП/СХТБ категории IIIB NIH. Всем пациентам было выполнено стандартизированное обследование, включающее: заполнение анкет и опросников IPSS, QOL, NIH-CPSI, МИЭФ, МКФ, вуизуальной аналоговой шкалы боли (ВАШ), урофлоуметрия дважды с определением объема остаточной мочи; комбинированное уродинамическое исследование (КУДИ), нейрофизиологические методы диагностики (игольчатая электромиография концентрическими электродами мышц тазового дна, измерение скорости проведения по дорсальному нерву полового члена, измерение латентного периода бульбокавернозного рефлекса)...

Синдром хронической тазовой боли, хронический простатит, сексуальная функция, нарушение мочеиспускания, комбинированное уродинамическое исследование

Короткий адрес: https://sciup.org/142220499

IDR: 142220499 | DOI: 10.29188/2222-8543-2019-11-1-120-127

Текст научной статьи Коррекция симптомов нарушения мочеиспускания и сексуальных расстройств у пациентов с синдромом хронической тазовой боли: дифференцированный подход

роблема хронического простатита широко обсуждается и специалистами, и в околомедицинской среде. Нередко указанная тема становится предметом недобросовестных спекуляций. Особенно это касается состояния, определяемого как «хронический абактериаль-ный простатит / синдром хронической тазовой боли» (ХАП/СХТБ) категории III по классификации Национального института здоровья США (NIH) – основной действующей международной классификации простатита. В многочисленных публикациях декларируют, что хронический абак-териальный простатит наиболее распространен среди всех форм этого заболевания, достигая 90%.

К основным принципам лечения больных ХАП/СХТБ относят: воздействие на все известные звенья патогенеза заболевания; учет категории, активности и степени распространенности процесса; применение ком- плекса терапевтических мероприятий. Однако стандартная терапия, как правило, недостаточно эффективна, часто после лечения наступает рецидив болезни, что в большинстве случаев является и результатом отсутствия единства в понимании причин ее возникновения [1,2].

В последние годы происходит кардинальный пересмотр подходов к понятию «хронический абактериаль-ный простатит» и в первую очередь к состоянию, описываемому, как «невоспалительный хронический простатит» (категория IIIB). Накапливается все больше данных о том, что за этим определением скрывается целая гамма различных патологических состояний, в том числе таких, когда предстательная железа (ПЖ) вовлечена в патологический процесс лишь косвенно (вторично) или не вовлечена вовсе [3]. Из последних публикаций и международных рекомендаций, включая рекомендации Европейской ассоциации урологов (EAU), постепенно исчезло понятие «абактериальный простатит», его заменил термин «синдром хронической тазовой боли» (CPPS). Эксперты EAU выделили дополнительно орган-ассоциированные болевые синдромы, в том числе: простатический (PPS), уретральный, мочепузырный, мошоночный, пенильный и др. Однако в реальной клинической практике эти синдромы практически никогда не встречаются изолированно, что затрудняет диагностику в целом. С учетом изложенного, для характеристики патологического состояния у мужчин, включенных в настоящее исследование, мы будем использовать термин «синдром хронической тазовой боли» (СХТБ).

С другой стороны, EAU при фе-нотипировании СХТБ даны лишь общие рекомендации по методам диагностики, что усложняет процесс дифференциальной оценки состояния и выбора адекватного метода лечения. Отсутствуют рекомендации по применению методов визуализации и функциональной диагностики (уроди-намических и нейрофизиологических) без которых невозможна постановка точного диагноза. В результате – не вполне конкретны и лечебные рекомендации, которые варьируются от применения альфа1-адреноблокато-ров, антибиотиков, нестероидных противовоспалительных средств, высоких доз пентосан-полисульфата – до электроакопунктуры, электростимуляции тибиального нерва и промежностной ударно-волновой терапии. Все это свидетельствует как о существующих пробелах в понимании этиологии и патогенеза СХТБ, так и о нерешенности методологических проблем диагностики и лечения.

Все больше специалистов приходят к мнению, что в генезе СХТБ преобладают нейрогенные нарушения [1,4,5]. Ранее проведенные нами` исследования, посвященные изучению патогенеза и особенностям терапии абактериального простатита, подтвердили значимую роль нейромышечных нарушений в патогенезе СХТБ категории IIIB, а также позволили разработать алгоритм дифференциальной диагностики и лечения этой категории больных [1]. Последующий анализ результатов уродинамических исследований позволил сделать вывод, что характер расстройств при СХТБ патофизиологически соответствует нейрогенной дисфункции и не связан с воспалением в ПЖ [6].

Предметом многолетней дискуссии является изучение взаимосвязи

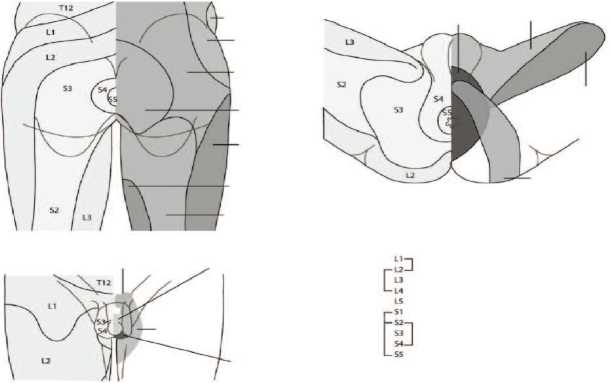

Рис.1. Топографическая схема пояснично-крестцовых дерматомов и кожные рефлекы [7]

хронического простатита и сексуальных дисфункций. Пациенты с симптомами простатита часто предъявляют жалобы на болезненную эякуляцию, эректильную дисфункцию, недостаточное сексуальное возбуждение, преждевременную эякуляцию [8]. В то же время исследования о частоте и характере сексуальных расстройств, ассоциированных с СХТБ, единичны в доступной литературе.

Цикл сексуальной реакции делится на пять фаз (желание, возбуждение, плато, оргазм и разрешение), которые являются частью непрерывного процесса. В каждой из этих фаз СХТБ может вызвать нарушения. Хроническая боль мешает двигаться свободно при сексуальном контакте, при СХТБ половой акт может быть связан с болью.

Тазовое дно мужчины играет важную роль в сексуальной функции. Эрекция является нейроваскулярными событием, в котором гладкие и поперечнополосатые мышцы, кавернозные тела и тазовое дно играют определенную роль в возникновении и поддержании эрекции [9]. Во время эякуляции и оргазма ритмическое сжатие бульбокавернозных и седалищно-пещеристых мышц воспринимается как удовольствие. Семяизвержение контролируется симпатической нервной системой и осуществляется с помощью мышц тазового дна.

Общая распространенность сексуальных дисфункций при т.н. «абак-териальном простатите» достигает

49%. Эректильная дисфункция встречается наиболее часто среди молодых мужчин и колеблется от 15 до 48% [3]. В некоторых исследованиях также сообщают о эякуляторной дисфункции, преждевременной эякуляции [10].

Таким образом, у пациентов с СХТБ и их партнеров хроническая боль негативно влияет на сексуальные и межличностные отношения, снижает сексуальную активность, удовлетворенность и, соответственно, качество жизни. В то же время опубликованы лишь отдельные работы, объективно описывающие функциональное состояние органов мочеполовой системы и тазового дна на фоне СХТБ. Не представлены дифференциальнодиагностические алгоритмы, определяющие выбор лечебной тактики, в зависимости от преобладающих расстройств. Все это подтверждает актуальность настоящего исследования, являющегося продолжением многолетней работы НИИ урологии в области изучения проблемы функциональных нарушений органов мочеполовой системы у мужчин с СХТБ.

Цель исследования – улучшение результатов лечения и качества жизни мужчин с синдромом хронической тазовой боли и сопутствующими сексуальными дисфункциями, за счет разработки эффективных алгоритмов диагностики и лечения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В основу работы легли результаты обследования и лечения 280 мужчин с симптомами нарушения функции нижних мочевых путей (СНМП) и предварительным диагнозом «хронический простатит». Все они были подвергнуты стандартизированному обследованию, включавшему: сбор анамнеза и информации о сопутствующих заболеваниях; оценку симптомов, определение локализации боли по топографической схеме (рис. 1) и ее выраженности по визуальной аналоговой шкале (ВАШ); заполнение опросников IPSS, QOL и NIH-CPSI; физикальный осмотр; 4-х стаканную пробу Stamey; анализ тестостерона сыворотки крови; ультразвуковое исследование ПЖ и мочевого пузыря.

Критериями исключения были: гипертоническая болезнь II-III ст.; сахарный диабет; тяжелые неврологические заболевания, травмы, опухоли головного и спинного мозга; эндокринные нарушения; отсутствие постоянного полового партнера; психофармакотерапия, применяемая в период наблюдения. Из исследования также были исключены мужчины у которых в секрете ПЖ выявили наличие патогенной бактериальной флоры в титре более чем 103 КОЕ/мл и лица с низким уровнем тестостерона в сыворотке крови.

Таким образом, в результате обследования были отобраны 134 пациента, соответствующих критериям диагноза ХАП/СХТБ категории IIIB по классификации Национального института здоровья США (NIH). Все они прошли программу дифференциальной диагностики, включавшую: заполнение анкет МИЭФ и МКФ; урофлоу-метрию дважды с определением объема остаточной мочи ультразвуковым методом; комбинированное уро-динамическое исследование (КУДИ), нейрофизиологические методы диагностики (игольчатая электромиография концентрическими электродами мышц тазового дна, измерение скорости проведения по дорсальному нерву полового члена, измерение латентного периода бульбокавернозного рефлекса).

По показаниям выполняли ультразвуковое исследование полового члена с фармакодоплерографией, уретроцистоскопию, компьютерную и/или магниторезонансную томографию таза, позвоночника, компьютерную кавернозографию.

В зависимости от преобладающей совокупности субъективных (симптомы, результаты анкетирования) и объективных (данные инструментальных исследований) признаков, пациенты были подразделены на четыре группы:

I – с клинической картиной нарушенного мочеиспускания, у которых на основании исследования «давление/ поток» была выявлена инфравези-кальная обструкция по W. schаefer – IIIII степени (n = 52);

II – с выраженной эректильной дисфункцией и инфравезикальной обструкцией 0-I степени (n = 39);

III – с преобладанием болевого синдрома и выявленными нейрофизиологическими изменениями при электромиографии сфинктера уретры, ануса, бульбокавернозной и пуборектальной мышц и/или с превышением нормального уровня латентного периода бульбокавернозного рефлекса и/или скорости проведения по дорсальному нерву полового члена (n = 31);

IV – с преобладанием болевого синдрома без выявленных нейрофизиологических изменений (n = 12).

Далее, в зависимости от преобладающих симптомов, уродинамических и нейрофизиологических показателей, пациентам были назначены курсы тестового лечения с использованием ботулинического токсина типа А (БТА), ингибиторов фосфодиэстеразы 5 типа, миорелаксантов центрального действия (агонист GABAB-рецепторов), психотерапии.

Статистическую обработку полученных в ходе исследования результатов проводили с помощью программы Statistica for Windows 6.0 (StatSoft Inc.). Качественные признаки описывали с помощью абсолютных и относительных (%) показателей. Количественные – с помощью среднего M, среднеквадратичного стандартного отклонения M±s. Для оценки статистической достоверности различий между группами использовали: метод Краскела-Уоллиса, хи-квадрат, Мак Нимари, критерий Вилкоксона. Уровень достоверности был принят как достаточный при p <0,05; в случае множественных сравнений использовали поправку Бонферрони, в этом случае определяли р =0,05/n, где n – количество сравнений одних и тех же данных.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Сравнительная клиническая характеристика групп пациентов с СХТБ

Пациенты всех групп в той или иной степени предъявляли жалобы на боль в области таза, дизурию и сексуальную дисфункцию, причем постоянную или эпизодическую ноющую боль отмечали все мужчины. Они, как правило, затруднялись связать возникновение боли и ее нарастание с какими-либо определенными обстоятельствами. На локализацию боли в промежности указали 34 (25,4%) пациента, в ягодичной области – 26 (19,4%), надлобковой области – 21 (17,9%), в крестцовой области – 22 (16,4%), в области мошонки – 18 (13,4%), с иррадиацией в нижние конечности – 16 (12,0%), в половом члене – 14 (10,4%) и в области прямой кишки – 10 (7,4%).

Анализ характера боли с использованием ВАШ показал, что в группах I и II она была несколько менее выражена, чем III и IV, однако статистически значимые различия выявлены лишь между I и IV, а также II и III группами (табл. 1).

По результатам анкетирования с использованием шкалы NIH-CPSI, наиболее выраженные симптомы отмечены в I, II и IV группах. Межгрупповые различия во всех случаях были статистически достоверными, за исключением I-IV.

При оценке СНМП и качества жизни по шкалам IPSS и QOL более выраженные негативные изменения были также зарегистрированы в группах I и II, по сравнению с III и IV.

При ультразвуковом исследовании ПЖ, мочевого пузыря, полового члена и органов мошонки, клинически значимых органических изменений у пациентов изучаемых групп не выявлено.

Характерно, что большинство мужчин предъявляли жалобы на снижение качества адекватных эрекций: 102 (76,2%) пациента отмечали сокращение частоты спонтанных эрекций, увеличение времени сексуальной стимуляции, у 95 (70,9%) – присутствовал симптом «ожидания неудачи». Эректильная дисфунк-ция по шкале МИЭФ оказалась наиболее выраженной во II группе, а наименее – в III. Различия между I и IV груп- пами не достигли значимого уровня.

Аналогичную ситуацию наблюдали и при общей оценке по шкале МКФ, однако в этом случае отмечены более выраженные изменения в IV группе, статистически не различимые с таковыми в группах I и II.

Результаты анкетирования больных с помощью опросника МКФ выявили нарушение всех компонентов копулятивной системы: изменения нейрогуморальной, эрекционной и эякуляторной составляющих отмечены во всех группах. Во II и IV группах – они оказались более выражены, по сравнению с I и III. Наименьшие изменения в психической составляющей наблюдали в III группе. Различия

Таблица 1. Сравнительные результаты анкетирования больных

I группа II группа III группа IV группа

|

ВАШ |

6,9±0,7 |

6,8±0,6 |

7,1±0,9 |

7,7±1,3 |

|

NIH-CPSI |

31±3,8 |

26,3±3,2 |

21,2±1,6 |

28,7±4,6 |

|

IPSS |

28,6±5,0 |

13,3±3,5 |

6,1±2,4 |

6,0±2,5 |

|

QOL |

5,3±0,5 |

4,2±0,7 |

2,1±0,7 |

3,9±0,4 |

|

МИЭФ |

12,9±2,1 |

8,6±1,1 |

15,5±2,6 |

12,3±1,9 |

|

МКФ |

30,1±5,2 |

27,1±4,2 |

33,4±4,3 |

26,4±5,0 |

|

p |

||||

|

I-II |

I-III |

I-IV |

II-III |

II-IV |

III-IV |

|

|

ВАШ |

>0,05 |

>0,05 |

<0,008* |

<0,05, но >0,008 |

<0,008* |

<0,008* |

|

NIH-CPSI |

<0,008* |

<0,008* |

>0,05 |

<0,008* |

<0,008* |

<0,008* |

|

IPSS |

<0,008* |

<0,008* |

<0,008* |

<0,008* |

<0,008* |

>0,05 |

|

QOL |

<0,008* |

<0,008* |

<0,008* |

<0,008* |

>0,05 |

<0,008* |

|

МИЭФ |

<0,008* |

<0,008* |

>0,05 |

<0,008* |

<0,008* |

<0,008* |

|

МКФ |

<0,008* |

<0,008* |

>0,05 |

<0,008* |

>0,5 |

<0,008* |

* статистически достоверный уровень различий. С учетом поправки Бонферрони p критическое равно 0,008

между I и III группами не достигли статистически значимого уровня. Наихудшим образом функционирование копулятивной системы и сексуальную потенцию в целом оценили больные IV группы, различия достигли статистически значимого уровня (табл. 2).

По данным урофлоуметрии и КУДИ установлено, что нарушения мочеиспускания были наиболее выражены у больных I группы, несколько менее выражены во II-й и практически отсутствовали у пациентов III и IV групп. Только в I группе наблюдали клинически значимый объем остаточной мочи и изменения при профило-метрии уретры. Время задержки моче- испускания во всех группах не превысило физиологическую норму (табл. 3).

Обструктивный тип кривой мочеиспускания наблюдали у всех больных I группы, у двух (5,1%) пациентов из II группы и не отметили у пациентов III и IV групп. Неоднозначный тип кривой зарегистрировали: у 11 (28,2%) мужчин во II; у 3 (9,7%) – в III и у 3 (14,0%) – в IV группах. Стремительный тип урофлоуметрической кривой выявлен у двух (4,6%) пациентов IV группы. Статистически достоверными изменения оказались между I и остальными группами.

Обращает на себя внимание статистически достоверно меньший объем мочеиспускания, больший объем остаточной мочи и более высокий показатель внутриуретрального давления у пациентов I группы, по сравнению с остальными.

У всех пациентов I группы при исследовании давление/поток, имелась инфравезикальная обструкция 23 степени по W. Schаefer. Единичные случаи дисфункционального мочеиспускания и детрузорно-сфинктерной диссинергии не имели статистической значимости (табл. 4).

При допплерографии сосудов полового члена значимых нарушений кровотока у пациентов всех групп установлено не было. Выявлено лишь незначительное снижение скоростных показателей в кавернозных артериях, при сохранении нормального уровня индекса резистентности.

Таблица 2. Средний балл шкалы МКФ и представление (в%) от средневозрастного показателя

|

1 |

I группа |

II группа |

III группа |

IV группа |

||

|

Нейрогуморальный компонент |

5,7±1,5 |

5,4±1,8 |

6,5±1,8 |

5,0±2,2 |

||

|

Психическая составляющая |

4,8±1,5 |

4,2±1,4 |

5,1±1,5 |

4,2±1,6 |

||

|

Эректильная составляющая |

5,2±1,8 |

4,8±1,5 |

5,7±1,8 |

5,1±1,9 |

||

|

Эякуляторная составляющая |

6.2±2,1 |

5,2±1,8 |

6,9±1,8 |

5,0±1,7 |

||

|

Функционирование копулятивной системы в целом |

6,0±1,9 |

6,2±2,1 |

7,0±1,6 |

5,4±1,6 |

||

|

Мнение пациента о своей сексуальной потенции в целом |

2,2±0,8 |

1,9±0,9 |

2,2±1,0 |

1,7±1,1 |

||

|

p |

||||||

|

I-II I-III I-IV II-III II-IV III-IV |

||||||

|

Нейрогуморальный компонент |

<0,008* |

>0,05* |

<0,008* |

<0,008* |

>0,05 |

<0,008* |

|

Психическая составляющая |

<0,008* |

>0,05 |

<0,008* |

<0,008* |

>0,05 |

<0,008* |

|

Эректильная составляющая |

<0,008* |

>0,05 |

>0,05 |

<0,008* |

>0,05 |

<0,008* |

|

Эякуляторная составляющая |

<0,008* |

>0,05 |

<0,008* |

<0,008* |

>0,05 |

<0,008* |

|

Функционирование копулятивной системы в целом |

>0,05 |

>0,05 |

<0,008* |

>0,05 |

<0,008* |

<0,008* |

|

Мнение пациента о своей сексуальной потенции в целом |

>0,05 , |

>0,05 |

<0,008* |

>0,05 |

<0,008* |

<0,008* |

|

* статистически достоверный уровень различий. С учетом поправки Бонферрони p критическое равно 0,008 |

||||||

Статистически значимых межгрупповых различий нет.

По результатам нейрофизиологических исследований, у больных I-III групп отмечено значительное превышение нормального уровня латентного периода бульбокавернозного рефлекса. У пациентов IV группы этот показатель не превышал физиологической нормы и составил 35,0±1,9 мс. Аналогичная картина была выявлена при измерении скорости проведения импульса по дорсальному нерву полового члена. У больных I-III групп отмечено снижение скорости проведения, тогда как в IV группе и этот показатель находился в границах физиологической нормы (табл. 5).

Показательна высокая частота доказанных вертеброгенных нарушений у пациентов всех групп (66,791,7%). При МСКТ поясничнокрестцового отдела позвоночника, спинномозговая грыжа определена в 20,5-33,3% случаев, а выраженный остеохондроз – в 45,2-58,3%. У большинства больных имелось анатомическое или функциональное нарушение люмбосакральных отделов спинного мозга и периферических нервов (в основном области L4-S1). Статистически значимых межгрупповых различий не выявлено.

Тестовая патогенетическая терапия и оценка ее эффективности

В зависимости от преобладаю- щих симптомов, уродинамических и нейрофизиологических показателей, пациентам были назначены курсы тестового патогенетически обоснованного лечения.

I группа. В связи с тем, что у пациентов этой группы уродинамически и нейрофизиологически было доказано наличие функциональной обструкции в результате стойкого спазма наружного сфинктера уретры, им выполнено введение БТА (Lantox или Botox) в зону наружного сфинктера уретры в суммарной дозе 100 Ед.

Оценку эффективности терапии провели по истечении 3-4 недель. Большинство больных отметили улучшение мочеиспускания, значительное

Таблица 3. Сравнительные данные урофлоуметрии и профилометрии уретры в группах у больных различных групп

уменьшение боли. Зарегистрировано статистически значимое улучшение показателей по ВАШ, NIH-CPSI, IPSS, QOL, МИЭФ, МКФ. Выявлено повышение качества эрекции, снижение времени сексуальной стимуляции, появление или увеличение числа спонтанных эрекций.

Результаты урофлоуметрии и профилометрии уретры также показали нормализацию исследуемых показателей: повышение Qmax и Qave, уменьшение числа пациентов с остаточной мочой и, собственно, среднего показателя объема остаточной мочи до клинически незначимого уровня, снижение максимального внутриурет-рального давления (табл. 6).

Эффективность терапии как высокую, оценили у 32 (61,5%) больных I группы, как удовлетворительную – у 12 (23,1%) и как низкую у 8 (15,4%).

II группа . Пациенты с выраженной эректильной дисфункцией получили курс лечения силденафилом – ингибитором фосфодиэстеразы 5 типа по 50 мг в сутки в течение 1 месяца. Оценку эффективности провели на 34 неделе лечения. У всех больных отмечено повышение качества эрекции, снижение времени сексуальной стимуляции, появление или увеличение числа спонтанных эрекций. Суммарный балл по МИЭФ достоверно повысился на 66,3% (с 8,6±1,1 до 14,3±4,3 баллов), а по МКФ – на 21,4% (с 27,1±4,2 до 32,9±5,1). Также больные отмечали улучшение мочеиспускания и снижение боли. При этом, зарегистрирована статистически значимая позитивная динамика показателей ВАШ, NIH-CPSI, IPSS, QOL.

Анализ результатов урофлоумет-рии и профилометрии уретры показал статистически значимую нормализацию исследуемых показателей: повышение Qmax и снижение максимального внутриуретрального давления (табл. 6).

Общий показатель эффективности в группе составил: высокая – у 22 пациентов (51,2%); удовлетворительная – у 18 (41,9%); низкая – у 3 (7,8%).

III группа. Больным с преобладанием болевого синдрома и выявленными нейрофизиологическими изменениями, после консультации невролога, рекомендовали терапию баклофеном (миорелаксант центрального действия, агонист GABAB-рецепторов). Препарат применяли в начальной дозе по 5 мг 3 раза в сутки, последовательно повышая дозу каждые 3 дня до развития оптимального терапевтического эффекта. Максимальная дозировка – 75 мг/сут. Продолжительность лечения, до оценки эффективности, составила 1 месяц.

В результате – зарегистрировано достоверное улучшение суммарного показателя NIH-CPSI (в основном, за счет уровня боли и качества жизни) и снижение интенсивности боли по ВАШ. Также отмечено достоверное увеличение суммарных показателей МИЭФ и МКФ на 22,6% и 16,4%, соответственно, наиболее выраженное в блоках эректильной и психической составляющих копулятивной функции, а также улучшение мнения пациента о его сексуальной потенции в целом. При этом, значимой динамики IPSS и QOL не отмечено, так как и до начала лечения существенных нарушений этих показателей не наблюдали (табл. 6).

В целом, эффективность терапии как высокую расценили у 9 (29,0%) больных и как удовлетворительную – у 22 (71,0%).

IV группа. Пациенты с преобладанием болевого синдрома без выявленных нейрофизиологических изменений были проконсультированы психоневрологом, который рекомендовал двухэтапное лечение. На первом этапе назначали баклофен по схеме, аналогичной для группы III. При ее неэффективности – дальнейшее лечение пациента осуществлял психоневролог, с применением психофармакотерапии.

После первого этапа лечения у подавляющего большинства пациентов не было зарегистрировано достоверного уменьшения симптомов и боли по NIH-CPSI и ВАШ, а также суммарных показателей МИЭФ и МКФ. Значения IPSS и QOL тоже не претерпели значимых изменений (табл. 6).

Общую эффективность терапии баклофеном у всех больных этой группы можно расценить как низкую.

ОБСУЖДЕНИЕ

Таким образом, при комплексном обследовании у подавляющего числа пациентов с СХТБ были выявлены объективные (уродинамиче-ские, нейрофизиологические, рентгенологические) изменения, свидетельствующие в пользу того, что данное состояние является вариантом нейрогенной дисфункции тазового дна и органов таза, с большой вероятностью, вертеброгенной природы. У 66,7-91,7% больных выявлено

Таблица 6. Основные клинические показатели после проведения тестовой терапии и их динамика по сравнению с исходными данными

анатомическое или функциональное нарушение люмбосакральных отделов позвоночника и периферических нервов (в основном области L4-S1), превышение нормального уровня латентного периода бульбокавернозного рефлекса (58,3 – 66,7 мс) и снижение скорости проведения по дорсальному нерву полового члена (16,4-18,7м/сек). Полученные нами результаты совпадают с данными отдельных литературных источников о роли патологических изменений пудендального нерва в развитии симптомов дисфункции тазовых органов, СНМП и тазовой боли [11].

Помимо проблем с мочеиспусканием, у значительной части мужчин (I и III групп) имеющиеся сексуальные нарушения, вероятно, также носят характер нейромышечной дисфункции, о чем свидетельствуют положительные результаты тестового лечения.

В рутинной клинической практике эффективность лечения сложной и разнообразной категории пациентов с СХТБ, как правило, неудовлетворительна. Именно это порождает мифы о «неизлечимости хронического абак-териального простатита» и его связи с сексуальной дисфункцией. В обследованной группе больных СХТБ было немало мужчин, которые многие годы (иногда более 10 лет) безрезультатно лечились от «хронического абактери-ального простатита», включая длительные курсы антибиотиков (согласно международным рекомендациям).

Применение описанного в работе диагностического подхода, включая оценочные шкалы и объективные уродинамические, нейрофизиологические и лучевые методы исследования, дает возможность детализировать состояние пациентов и предложить им патогенетически обоснованное лечение. Дифференцированная патогене-тически-обоснованная терапия позволяет добиться, в зависимости от группы, не только уменьшения симптомов на 69%, включая тазовую боль на 35%, но и улучшить показатели сексуальной функции в среднем на 34%.

Примечательно, что у 9% мужчин с СХТБ не было выявлено значимых уродинамических и нейрофизиологических изменений. Для них характерно наличие выраженных болевого синдрома и психоэмоциональных нарушений. Применение миорелаксанта центрального действия у этих пациентов оказалось малоэффективно. В настоящее время не вызывает сомнения взаимосвязь хронической боли и депрессии. Поэтому данная категория больных, в первую очередь, нуждается в психофармакотерапии.

ВЫВОДЫ

Список литературы Коррекция симптомов нарушения мочеиспускания и сексуальных расстройств у пациентов с синдромом хронической тазовой боли: дифференцированный подход

- Сивков A.B., Ощепков В.Н., Егоров A.A. Терапия хронического абактериального неинфекционного простатита. Материалы пленума правления Росшйского общества урологов «Современные принципы диагностики и лечения хронического простатита». Москва, 2004. C. 216-230.

- Abdel-Meguid TA, Mosli HA, Farsi H, Alsayyad A, Tayib A, Sait M, et al. Treatment of refractory category III nonbacterial chronic prostatitis/chronic pel-vic pain syndrome. Can J Urol 2018;25(2):9273-9280.

- Zhang Y, Zheng T, Tu X, Chen X, Wang Z, Chen S, et al. Erectile dysfunction in chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome: Outcomes from a multi-center study and risk factor analysis in a single center. PLoS One 2016;11(4):e0153054 DOI: 10.1371/journal.pone.0153054

- Magri V, Boltri M, Cai T, Colombo R, Cuzzocrea S, De Visschere P, et al. Mul-tidisciplinary approach to prostatitis. Arch Ital Urol Androl. 2019;90(4):227-248 DOI: 10.4081/aiua.2018.4.227

- Naliboff BD, Stephens AJ, Afari N, Lai H, Krieger JN, Hong B, et al. Wide-spread psychosocial difficulties in men and women with urologic chronic pelvic pain syndromes: Case-control findings from the multidisciplinary approach to the study of chronic pelvic pain research network. Urology 2015;85(6):1319-27 DOI: 10.1016/j.urology.2015.02.047

- Сивков А.В., Ромих В.В., Коршунова Е.С., Коршунов М.Н. Применение ингибиторов фосфодиэстеразы 5 типа у пациентов с гиперактивным моче-вым пузырем. Экспериментальная урология 2010;(4):54-59.

- Blok B, Pannek J, Castro-Diaz D, del Popolo G, Groen J, Hamid R, et al. EUA Guidelines on NeuroUrology. URL: https://uroweb.org/wp-content/uploads/Guidelines_WebVersion_Complete-1.pdf

- Dybowski C, Löwe B, Brünahl C. Predictors of pain, urinary symptoms and quality of life in patients with chronic pelvic pain syndrome (CPPS): A prospec-tive 12-month follow-up study. J Psychosom Res 2018;112:99-106

- DOI: 10.1016/j.jpsychores.2018.06.013

- McMahon CG, Shusterman N, Cohen B. Pharmacokinetics, clinical efficacy, safety profile, and patient-reported outcomes in patients receiving subcutaneous testosterone pellets 900 mg for treatment of symptoms associated with androgen deficiency. J Sex Med 2017;14(7):883-890

- DOI: 10.1016/j.jsxm.2017.04.734

- Cohen D, Gonzalez J, Goldstein I. The role of pelvic floor muscles in male sexual dysfunction and pelvic pain. Sex Med Rev 2016;4(1):53-62

- DOI: 10.1016/j.sxmr.2015.10.001

- Lee JW, Lee SM, Lee DG. Pudendal nerve entrapment syndrome due to a Ganglion Cyst: a case report. Ann Rehabil Med 2016;40(4):471-4